烘烤工艺对豫中浓香型烤烟上六片烟叶品质的影响

2021-12-03孟智勇李建华马浩波宗胜杰孙晓伟高相彬张东峰

孟智勇,李建华,马浩波,宗胜杰,刘 芳,孙晓伟,高相彬,陈 初,张东峰,林 昆

(1. 河南省农业科学院烟草研究所,河南许昌 461000;2. 河南省烟草公司许昌市公司,河南许昌 461000;3. 红云红河烟草( 集团)有限责任公司,云南昆明 650202)

上部烟叶占烟草整株产量的30%~40%,是烟农提质增收的关键,优质上部烟是卷烟上水平的重要保障[1],在现代混合型卷烟和低焦油烤烟型卷烟叶组配方中起着主导作用,对卷烟香味及风格具有较大影响[2‑3]。随着“降焦减害”的深入推进,中下部叶经降焦处理后香味不足、可用性降低的问题愈加突出,加之中细支、低焦油卷烟的快速发展,急需用成熟度好的上部叶来弥补香气质和香气量的不足。但在生产过程中,由于上部叶较厚、组织结构致密、保水力较强,烤后易出现青筋、浮青、挂灰等杂色现象[4‑5],严重影响烟叶的质量和工业可用性。

河南浓香型特色烟叶是中式卷烟的核心原料,尤以豫中地区烟叶最为典型[6‑7]。豫中烟区全生育期温度较高,热量丰富,该区所产烟叶尤其是上部高成熟度的上六片烟叶,具有香气浓郁芬芳、吃味醇厚丰富、焦油量较低、安全性高的特点,近年来受到河南中烟工业有限责任公司等国内重要工业企业的青睐,在高端卷烟品牌建设中发挥着重要作用[8]。上六片烟叶是在特定的光、温、水、土条件下发育而成的一种高成熟度的烟叶,是在传统生产技术基础上为进一步提高上部烟叶的可用性所采取特定的生产措施培育而成的烟叶[9],其烘烤特性与常规技术生产的上部烟叶存在明显差异,需要针对性的配套烘烤技术工艺才能彰显其品质优势。

目前,国内有关烤烟上六片叶的研究取得一定进展,高真真等[8,10‑11]研究了成熟期积温、移栽期和采收期对烤烟上六片叶产质量的影响;刘扣珠等[9,12]研究了施氮量、种植密度和留叶数等栽培措施对烤烟上六片叶产值和感官品质的影响,并探究了不同叶片长度烟叶主要化学成分及感官质量与叶长的关系;杨明坤等[13]研究了豫中上六片烤烟不同采收期对烤后烟叶品质的影响;陈振国等[14]、朱峰等[15]研究了不同采收方式对烤烟上六片烟叶产质量的影响;张世强等[16]研究了不同采收方式对上六片烟叶化学成分和致香物质含量的影响。然而,有关烘烤工艺对豫中烤烟上六片叶烤后品质的影响研究鲜见报道。烟叶的烘烤质量受多方面因素影响,其中烘烤工艺匹配与否直接关系着烤烟的外观质量和内在品质[17]。烘烤过程中变黄阶段形成烟叶香气原始物质,小分子和大分子香气物质均大量增加,提高烟叶变黄程度更有利于香气原始物质的积累[18‑19];定色阶段是决定烟叶质量的关键时期,期间发生复杂的生理生化反应,是香气前体物质发生聚集、形成大量香气物质的重要时期[20]。基于此,在烘烤的变黄阶段和定色阶段设置不同稳温时间,研究不同烘烤工艺对豫中浓香型烤烟上六片叶外观质量、主要化学成分、感官质量及中性致香物质含量的影响,旨在寻找最优的烘烤工艺,为提高上六片烟叶质量及工业可用性提供技术支撑。

1 材料和方法

1.1 试验基本情况

烘烤试验于2019 年在许昌市禹州市小吕乡罗庄村开展,供试材料为中烟100 标准成熟的上六片烟叶,试验烘烤设备为国标密集烤房,装烟容量为480 竿,每竿10 kg。上六片烟叶成熟采收标准:叶片呈黄白色,主脉全白发亮和侧脉的大部分(2/3 以上)发白,成熟斑明显,绒毛脱落。

1.2 试验设计

根据烘烤过程中烟叶内部大分子物质分解、致香物质合成规律,以产区常规烘烤工艺为对照,在三段式烘烤工艺变黄阶段和定色阶段设置不同稳温时间,进行密集烘烤试验,具体如下:

CK:常规烘烤(变黄阶段38 ℃稳温30 h,定色阶段54 ℃稳温12 h);T1:常规烘烤基础上,54 ℃延长12 h;T2:常规烘烤基础上,38 ℃延长12 h;T3:常规烘烤基础上,38 ℃、54 ℃均延长12 h。各处理中除试验设计的稳温时间不同外,其他工艺参数均相同,且严格按三段式烘烤工艺进行。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 烟叶外观质量 各初烤烟叶样品出炕后进行回潮、平衡水分,由分级技师组成外观质量评价小组依GB 2635-1992《烤烟》进行评价,评价指标包括油分、颜色、身份、结构、色度、含青度、挂灰和杂色等外观质量,并分别闻其嗅香。

1.3.2 主要化学成分 选取烤后上六片烟叶样品3 kg,送河南农业大学进行烟叶主要化学成分分析。

1.3.3 感官质量 将各处理烘烤后的烟叶经恒温恒湿回潮、切丝、卷制,制成(900±15)mg/支、长度为85 mm/支的单料烟支。由河南中烟工业有限责任公司和河南省农业科学院烟草研究所评吸专家参照行业标准YC/T 138-1998《烟草及烟草制品》对香气质、香气量、杂气、浓度、劲头、刺激性、余味、燃烧性和灰色9 个单项指标进行打分,然后取其平均值。采用专家咨询法并借鉴相关研究方法[21],对以上9 个指标分别赋以25%、15%、12%、10%、10%、13%、10%、2.5%和2.5%的权重,计算各处理的评吸分值。

1.3.4 中性挥发性香气成分 采用同时蒸馏萃取装置,以二氯甲烷为萃取溶剂。称取烟样2 g 于1 000 mL 圆底烧瓶中,加入9 g 氯化钠,用电热套加热,在另一100 mL 烧瓶中加入45 mL 二氯甲烷,60 ℃水浴加热,同时蒸馏萃取2 h。在二氯甲烷萃取物中加入10 g 无水硫酸钠干燥,50 ℃下旋转蒸发浓缩至1 mL。将萃取液浓缩加入内标乙酸苯乙酯,进行气相色谱/质谱(GC/MS)分析。

GC 条件:DB-5 弹性石英毛细管柱,60 m×0.25 mm×0.25 μm;进样口温度为280 ℃;分流比为20∶1,进样量为1 μL;载气为氦气,流速1 mL/min;程序升温:初始温度60 ℃(保留0.5 min),以5 ℃/min升温至300 ℃(保留15 min)。MS 条件:传输线温度为280 ℃;离子源温度为230 ℃;电离方式为EI;电离电压为70 eV;质量数为30~350 aum;溶剂延迟6 min。

1.4 数据处理与分析

利用Microsoft Office Excel 2010 进行数据处理与分析。

2 结果与分析

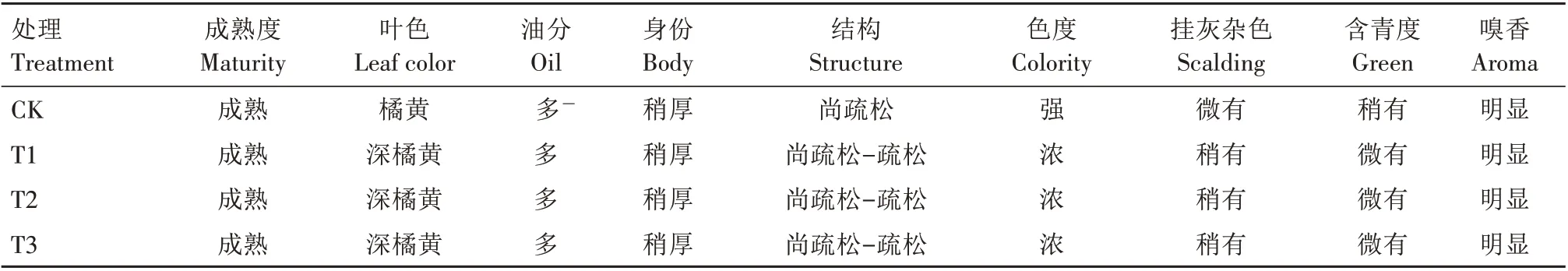

2.1 不同烘烤工艺对烟叶外观质量的影响

由表1 可知,不同烘烤工艺处理烤后烟叶外观质量表现均较好,成熟度均为成熟,油分为多-—多,结构为尚疏松—疏松,色度为强—浓,嗅香均为明显。与CK 相比,3 个烘烤工艺处理烤后烟叶油分、结构、色度、含青度4 个指标均优于CK,各处理间外观质量差异不明显。由此可以看出,变黄阶段38 ℃延长12 h、定色阶段54 ℃延长12 h以及二者均延长12 h,均可有效改善上部烟叶的油分、结构、色度、含青度等质量指标。

表1 不同处理对烟叶外观质量的影响Tab.1 Effects of different treatments on appearance quality of tobacco leaves

2.2 不同烘烤工艺对烟叶主要化学成分的影响

由表2 可知,从主要化学成分含量来看,与CK相比,其他3个烘烤工艺处理烤后烟叶的总糖、还原糖、淀粉及氯含量均降低,总氮、烟碱和钾含量均增加。4个处理烤后烟叶总糖、还原糖、淀粉含量均以CK 最高;淀粉含量为2.59%~3.93%,符合优质烟淀粉含量的要求(2%~4%[22]);烟碱含量(3.49%~3.71%)偏高。从化学成分协调性来看,3 个烘烤工艺处理两糖比和钾氯比均高于CK,其中两糖比均较高(0.92 以上)。以上结果表明,变黄阶段38 ℃延长12 h、定色阶段54 ℃延长12 h 以及二者均延长12 h,均可有效促进淀粉降解,提高两糖比和钾氯比,使主要化学成分更具协调性。

表2 不同处理对烟叶主要化学成分的影响Tab.2 Effects of different treatments on main chemical components of tobacco leaves

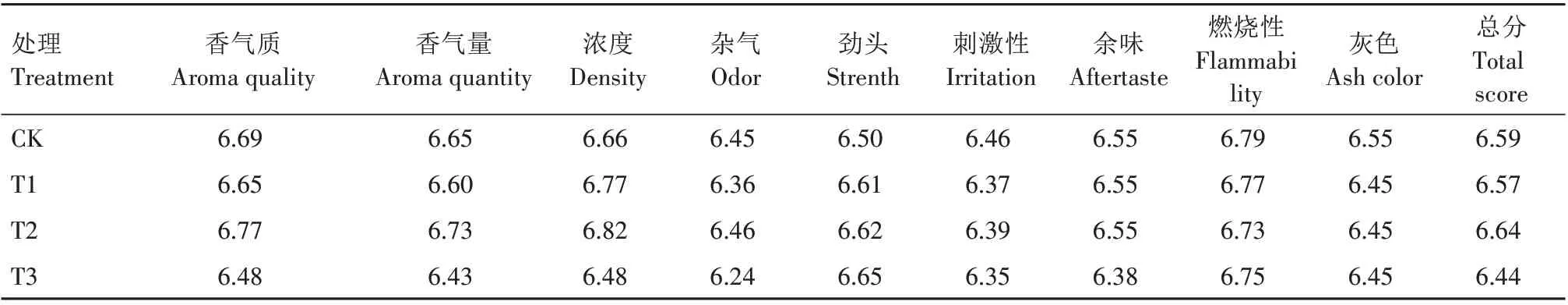

2.3 不同烘烤工艺对烟叶感官评吸质量的影响

由表3 可看出,4 个处理烤后烟叶感官评吸质量综合得分为T2>CK>T1>T3。其中,以T2 处理整体表现最好、评分最高,烤后烟叶在香气质、香气量、烟气浓度、杂气等指标表现最好,最终使得综合得分最高(6.64 分),工业评价认为其香气质较好、香气量足、烟气浓度较浓、甜度明显、香气透发;CK烤后烟叶在杂气、刺激性、燃烧性、灰色等指标表现较好,综合得分为次高(6.59 分),工业评价认为香气质较好、量稍欠、甜度好、劲头不足;T3 处理得分最低、整体表现最差。可见,变黄阶段38 ℃延长12 h,能明显改善上部烟叶感官评吸质量,使烤后烟叶的香气质、香气量、烟气浓度等指标表现较好;定色阶段54 ℃延长12 h,烤后烟叶感官评吸质量略低于CK,仅在烟气浓度、劲头两指标上较CK 有所改善,而香气质、香气量、杂气、刺激性、燃烧性、灰色等指标均较CK有所降低;变黄阶段38 ℃、定色阶段54 ℃均延长12 h,烤后烟叶感官评吸质量下降明显,香气质、香气量、浓度、杂气、刺激性、余味、燃烧性、灰色等指标均表现较差。

表3 不同处理对烟叶感官评吸质量的影响分Tab.3 Effects of different treatments on smoking quality of tobacco leavesScore

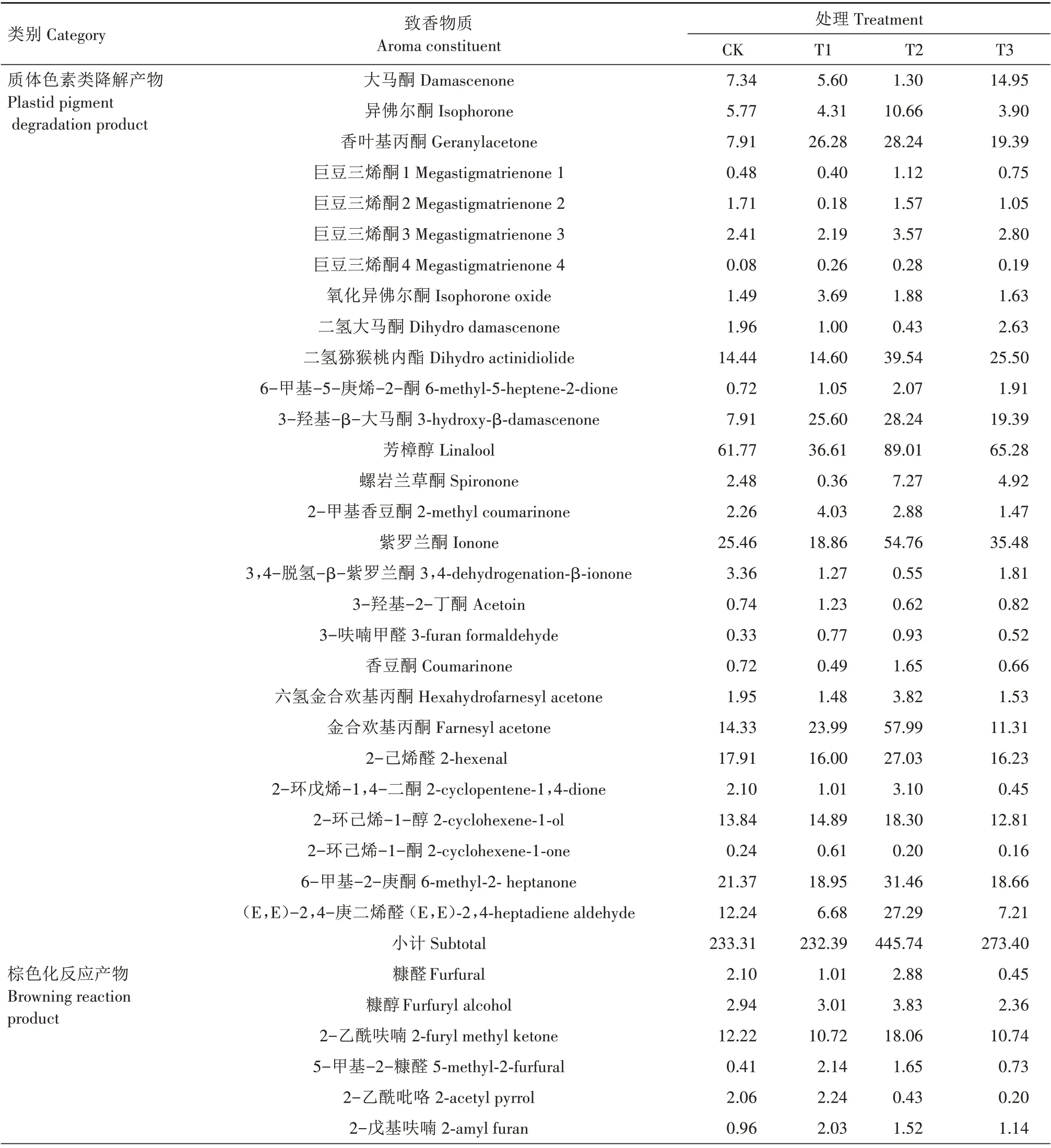

2.4 不同烘烤工艺对烟叶中性致香物质含量的影响

由表4 可知,烤后上部叶共计检测出61 种中性致香物质。4个处理烤后烟叶中性致香物质总量表现为T2>T3>CK>T1,其中T2 处理分别较T3、CK、T1处理提高33.47%、54.37%、59.39%。质体色素类降解产物含量表现为T2>T3>CK>T1,T2 处理分别较T3、CK、T1 处理提高63.04%、91.05%、91.81%,其中T2处理质体色素类降解产物中以香叶基丙酮、二氢猕猴桃内酯、3-羟基-β-大马酮、芳樟醇、紫罗兰酮、金合欢基丙酮、2-己烯醛、2-环己烯-1-醇、6-甲基-2-庚酮、(E,E)-2,4-庚二烯醛等10 种成分含量较高。棕色化反应产物中以5-甲基-2(5H)-呋喃酮含量最多,2-乙酰呋喃、1H-吡咯-2-甲醛、3-甲基-2(5H)-呋喃酮含量较多。4 个处理烤后烟叶棕色化产物含量表现为T1>T3>T2>CK,其中T1 处理分别较T3、T2、CK 3 个处理提高51.90%、66.68%、81.88%。苯丙氨酸类降解产物以苯甲酸苯甲酯含量最高、占比较大,苯乙酮含量较高。4个处理烤后烟叶苯丙氨酸类降解产物含量表现为T2>T3>CK>T1,其中T2 处理分别较T3、CK、T1 处理提高24.92%、95.02%、138.77%。4 个处理烤后烟叶类西柏烷类产物含量差异大,具体表现为T3>T2>CK>T1,其中T3 处理分别较T2、CK、T1 三个处理提高107.19%、129.18%、676.18%。其他中性致香物质含量表现为T2>T3>CK>T1,其中T2 处理分别较T3、CK、T1 处理提高44.91%、50.52%、191.72%。可见,烘烤变黄阶段38 ℃延长12 h 可明显提高质体色素类降解产物、苯丙氨酸类降解产物和其他中性致香物质含量以及中性致香物质总量。烘烤定色阶段54 ℃延长12 h不利于中性致香物质的积累。

表4 不同处理对烟叶中性致香物质含量的影响Tab.4 Effects of different treatments on content of neutral aroma components in tobacco leavesμg/g

续表4 不同处理对烟叶中性致香物质含量的影响Tab.4(Continued) Effects of different treatments on content of neutral aroma components in tobacco leavesμg/g

3 结论与讨论

研究表明,延长变黄或定色时间能明显提高烤后烟叶外观质量和香气物质含量,改善烟叶化学成分协调性和评吸质量[23]。刘兰芬[24]、韦建玉等[25]研究认为,变黄阶段38 ℃延长时间可提高烤后烟叶的品质和工业可用性。本研究结果表明,与常规烘烤工艺相比,变黄阶段38 ℃延长12 h可有效改善上部烟叶油分、结构、色度等指标,降低总糖、还原糖、淀粉和氯含量,增加总氮、烟碱、钾含量,提高两糖比、氮碱比和钾氯比,改善上部烟叶香气质、香气量、烟气浓度等指标,整体感官评吸质量明显提升,质体色素类降解产物、丙氨酸类降解产物、其他中性致香物质含量以及中性致香物质总量明显提高。本研究中,延长变黄阶段(38 ℃)稳温时间在降低烤后上六片烟叶总糖、还原糖含量,增加总氮、烟碱含量,明显增加中性致香物质含量等方面与张真美等[26]的研究结果存在相似之处。由此可见,在变黄阶段38 ℃延长12 h,在叶片水分充足时停留时间较长有利于上六片烟叶淀粉的降解、增加糖类物质的消耗、提高外观质量及评吸质量,明显增加中性致香物质含量。

烘烤过程中定色后期(54 ℃)适当增加烘烤时间对提高烟叶质量、改善烤后烟叶品质有一定的作用[27‑28],但拉长烟叶定色时间则会导致烟叶致香物质的降解[29]。本研究中,定色阶段54 ℃延长12 h,在改善上部烟叶外观质量,降低总糖、还原糖、淀粉和氯含量以及改善化学成分协调性等方面与变黄阶段38 ℃延长12 h处理结果一致,感官评吸质量中烟气浓度、劲头较CK 得到改善,但整体感官评吸质量和中性致香物质总量较CK 略有降低。本研究中,延长定色后期(54 ℃)稳温时间在降低烤后上六片烟叶总糖、还原糖含量和整体感官评吸质量方面与杨晓亮等[30]研究结果相一致,在降低中性致香物质含量方面与张真美等[26]研究结果相似。可见,定色阶段54 ℃延长12 h 不利于上六片烟叶感官评吸质量的改善和中性致香物质的积累。

变黄阶段38 ℃、定色阶段54 ℃均延长12 h,在改善上部烟叶外观质量,降低总糖、还原糖、淀粉和氯含量以及改善化学成分协调性等方面与其他2个处理结果一致,但整体感官评吸质量较CK 明显下降,烟叶感官评吸中香气质、香气量、浓度、杂气、刺激性、余味、燃烧性、灰色等指标均变差,中性致香物质含量较CK 有所增加,但增幅明显小于变黄阶段38 ℃延长12 h 处理。可见,变黄阶段38 ℃、定色阶段54 ℃均延长12 h,主要抑制了某些致香成分的积累[26]。

综上所述,豫中烟区烤烟上六片叶在当地常规烘烤工艺基础上变黄阶段38 ℃延长12 h 的烘烤工艺条件下表现最好,烤后烟叶外观质量较好、嗅香明显、化学成分协调,感官评吸香气质好、香气量足、烟气浓度浓、甜度明显、香气透发,焦甜焦香特征风格突出,工业可用性显著增强。