硕士生选导师决策过程对其导师满意度的影响

2021-12-02张虎李靓

张虎 李靓

摘 要:研究生与导师的关系是影响研究生培养质量的重要因素。在研究生导学关系的相关研究中,研究生选择导师的决策过程一直处于“黑箱”之中。文章聚焦研究生选导师的决策过程,对一流大学建设高校A大学G学院的硕士研究生进行了问卷调查。研究发现,硕士生选择导师的决策过程受到个人自我目标、制度类信息、决策过程的独立性以及他人意见等因素影响,这些因素亦会在不同程度上影响硕士研究生对其导师的满意度。

关键词:决策过程;硕士研究生;因子分析;满意度

中图分类号:G643 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2021)11-0053-05

一、研究问题

21世纪以来,我国研究生教育发展迅速,研究生规模不断扩大。随着我国高等教育逐渐从外延式转向内涵式发展,研究生教育的质量保障问题越来越受到关注。当前,我国研究生培养主要采用导师制,“导师是研究生培养的第一责任人,负有对研究生进行学科前沿引导、科研方法指导和学术规范教导的责任”[1]。研究表明,研究生与导师的关系会直接影响到研究生的科研能力[2],因而良好的导学关系成为研究生教育质量保障的关键。目前,我国大部分高校研究生选择导师主要依托“双选制”的模式,即导师与研究生之间具有双向选择的权利。“双选制”强调要关注师生之间的个体性差异和匹配性问题,从而建立更合适的师生关系并保障研究生教育质量。但在实践中,“双选制”的实施似乎并未达到预期的效果,导师与研究生双方关系紧张的状态时有发生,甚至存在师生矛盾激化的极端案例。因此,有必要深入研究生选择导师的决策过程去重新审视“双选制”以及导学关系等问题。

在研究生与导师关系的相关文献中,研究讨论的焦点更多在于导学关系的影响因素。有学者认为,师生双方的个人特征是影响导学关系的重要因素。例如,朱迪思(Judith)先后对1 088名教授和177名学生进行调查发现,年龄是影响师徒评分的显著预测因子,而双方的性别、导师的职称等变量并不显著[3-4] 。阿杜拉(Abdullah)和埃文斯(Evans)也指出导师的背景和资历,研究生的心理属性、学习能力、研究动机和信心等都会对师生关系产生影响[5] 。此外,师生双方沟通的中介或环境因素也具有重要作用。如林似非认为,除师生的自身特质之外,学校的相关制度、学科文化等都会对导学关系产生影响[6]。张静也指出,院校的研究生培养特点对师生关系具有决定性作用[7]。而对于研究生导学关系的建立问题,已有研究相对较少。诺埃(Noe)对影响研究生师生关系建立的影响因素进行了研究,发现导师对研究生的指导在理论上包括一系列广泛的行为或功能,例如赞助、保护、挑战、咨询、接受、确认等,而决定师徒关系分配的因素则往往是由这些功能的子集而构成[8]。沈铨林等则指出,导师的学术造诣、指导水平、管理风格,研究生的研究意向、风格偏好以及双方所处环境的信息丰裕度、双方信任度、需求热度等内容均会影响研究生选导师的决策[9]。此外,部分学者还就如何优化研究生与导师的互选工作进行了探讨。例如,罗斯(Rose)提出在确定师生关系的过程中,可以使用理想导师量表(IMS)来优化博士研究生与导师的双选模型[10]。王锁梁等认为,硕士生与导师的成功匹配与师生对互选工作的重视程度密切相关,需要在前期做好相关宜传工作[11]。

通过文献梳理和分析发现,已有研究更多关注研究生培养过程中的导学关系,而对导学关系最初的建立过程关注较少。尤其是在国内文献中,尽管有研究从理论层面对研究生选择导师的影响因素进行了分析,但相关的实证研究却较为有限,研究生选择导师的决策过程实际上还是处于“黑箱”之中。因此,本研究将深入研究生选择导师的决策过程情境中,通过实证研究去分析研究生是如何选择导师的,及其是否会影响研究生对导师的满意度。

二、研究设计

(一)个案研究对象

我国实施的是国家学位制度,研究生的培养处于“政府—国家—高校—院系”的体制之中。在国家的统一制度安排下,高校和院系可以根据实际情况对研究生培养方案进行调整,因而“双选制”的具体实施过程在不同的高校和院系之间也存在差异。因此,本研究采用了个案研究的方法,选取A大学G学院作为研究场域,重点考察了该学院硕士研究生选择导师的决策过程。

A大学是我国教育部直属综合性研究型大学,入选了我国首批“双一流”建设A类高校。在A大学研究生教育管理中,研究生选择導师的工作由各个院系具体负责,研究生院只承担监督作用。本研究中的G学院目前是A大学规模最大、实力最雄厚的工科院系。截至2019年9月,G学院的教职工总数为186人,其中硕士生导师有139人。学院共有2 500余名在读本科生,900余名在读硕士研究生,硕士研究生男女比例约为7∶2,学术型硕士与专业型硕士的比例约为1∶1,统考生与推免生的比例约为1∶1。另外,G学院每年约有13%的本科毕业生通过推免方式继续在本院攻读硕士研究生,其中,专业型硕士所占比例约为18%,学术型硕士所占比例约82%。

G学院的学术型硕士与专业型硕士选择导师的过程都遵循一套相同的双向选择制度,但不同录取方式的考生在导师选择的时间节点和持续时长方面存在一定差异。

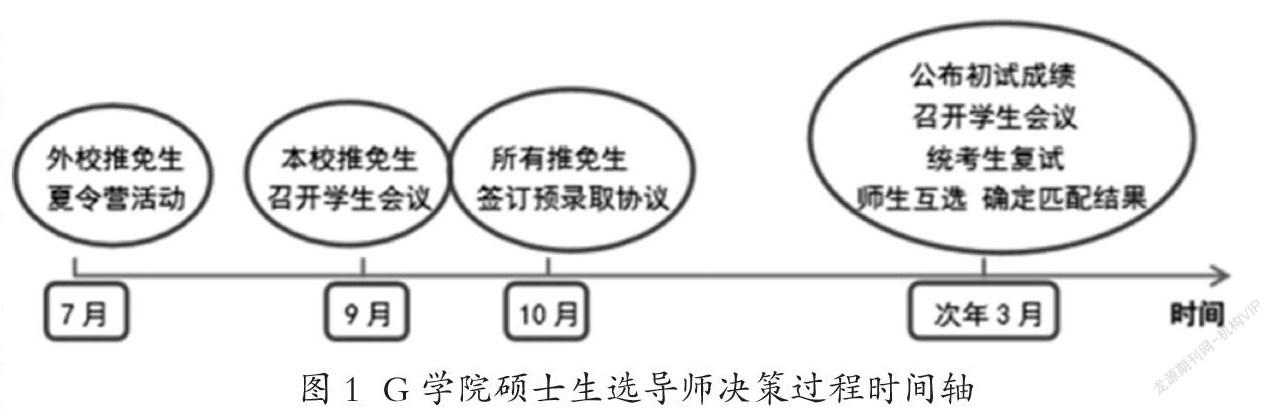

依据录取方式,G学院硕士研究生可分为统考生、外校推免生以及本院推免生三大类别。在研究生选择导师的制度规定中,这三类学生选择导师的流程都包含了以下几个环节:公布导师和初具资格的学生名单,召开会议介绍情况,进行考核筛选,师生自行沟通协调,确定匹配结果。具体而言,G学院会在每年7月份初步开始研究生招生工作,通过组织夏令营活动以对外校推免生形式进行预招生,在这一活动中学院会提供导师与学生交流的平台。9月份,G学院研究生招生工作正式开启。首先,学院会针对校内推免生召开宣讲会议,介绍学院的推免政策、研究生培养基本情况等信息;其次,待具有推免资格的学生名单确定之后,学生可自行联系心仪的导师,并于10月份完成推免生预录取协议的签订,从而最终确定师生的正式关系。而对于参加全国统一招生考试的硕士生而言,在次年3月份初试成绩公布后才会开始选导师的相关工作。在正式复试前,G学院也会针对入围考生组织一次会议介绍学院研究生培养方面的一些基本情况。最终通过复试被录取的考生也需要通过自行联系导师的方式确定导师人选,这一过程的持续时间为10天左右(见图1)。

(二)问卷设计

通过对现有文献的梳理和对前期调研结果的分析,本研究基于有限理性决策理论内容自编了《研究生选择导师的决策过程调查》的调查问卷。问卷编制的前提假设根据赫伯特·西蒙(Herbent Simon)提出的“以有限理性的管理人代替完全理性的经济人”观点,认为硕士研究生选择导师的决策也是一种介于完全理性和非完全理性之間的“有限理性行为”,即作为决策者的硕士生在个人生理条件和其他客观情况的限制下,只会集中精力去搜寻有效、合适、满意的信息来思考和解决问题,而不会为了追求最优解去搜寻全部备选方案。

问卷主要通过将西蒙提出的“不完全信息、处理信息的成本、决策者的特殊性”三要素引入硕士生选导师的决策行为分析,除了对硕士生的个人基本信息进行收集之外,重点调查了硕士生为完成选导师决策所做的前期准备工作和进行决策时的具体行为等内容,并在最后一部分调查了硕士生入学后对其导师的满意度。

选择导师前的准备工作部分主要指学生在选择导师之前对相关信息的收集、编辑及评价等工作,例如在选导师之前,学生是否提前通过多种途径了解过导师信息、是否询问过他人的建议、是否查阅和了解过相关政策文本等,即学生在作出选导师决策过程中的准备。

选择导师时的行为情境调查即学生在进行选导师决策时所面临的具体情境和心理活动等相关内容,如硕士生在作决定的时候是否受到了周围环境的影响、硕士生自身对于未来学习的期望如何、在决策情境中对自我决策正确性的判断等。

研究生选择导师之后的满意度则主要关注硕士生对其导师的态度和评价,包括是否仍旧愿意跟随目前的导师学习,是否认为自己与导师的关系良好,是否认为导师的科研与教学水平、指导方式与风格、指导时间与频率,以及自己在导师指导下的学习收获等内容与作决策时的预期相符合。

本调查问卷中被试的基本信息部分采集的数据都是定类变量,并未对其进行计分和运算。问卷主体部分的题项计分方式采用了李克特五级评分法,从“非常不符合”“不符合”“一般”“符合”到“非常符合”依次计1~5分,分数越高表明题项所述越接近被试的实际情况。

(三)数据收集

本研究对A大学G学院硕士研究生进行封闭式问卷调查,通过发放电子问卷的形式回收了257份有效问卷。通过对问卷回收数据的整理和分析,发现问卷的克隆巴赫系数为0.842,具有较高的可信度,其样本构成的基本情况如表1所示。综合G学院硕士生的总体统计特征可以发现,样本在性别、年级、培养类型等维度的分布结构合理,具有良好的代表性。

(四)数据处理过程

问卷回收后,本研究采用SPSS24.0软件对相关数据进行了统计和处理。

在数据分析过程中,因子分析是指“通过研究众多变量之间的内部依赖关系,探求观测数据中的基本结构,并用少数几个假想变量来表示基本的数据结构,这些假想变量能够反映原来众多的观察变量所代表的主要信息,并解释这些观察变量之间的相互依存关系”[12]。为了具体分析硕士研究生选择导师时的决策过程,本研究首先通过因子分析法进行“数据浓缩”,将问卷第二、三部分的各个测量值分别标合成几个综合性的指标,通过最大方差法旋转处理以寻求各个指标的实际意义。“最大方差法旋转处理主要通过改变坐标轴的位置来实现,目的是重新分配各个因子所能解释的方差比例,使因子结构更加简单,从而能够更容易解释各个因子的实际意义”[13]。然后运用多元线性回归方法探究决策过程与导师满意度之间的关系,即以硕士研究生对导师的满意度作为因变量,决策过程中所提取的各个主因子作为自变量,进行多元线性回归分析,探讨硕士生选择导师的决策过程与其对导师的满意度之间的具体关系。

三、研究结果

(一)有关决策过程的因子分析结果

对数据进行初步分析发现,问卷第二、三部分的16个变量比较适合进行因子分析(Bartlett=2573.652,P=0.000,KMO=0.915)。通过前两次因子分析依次删除2个不合理题项之后,进行第三次主成分分析和极大方差旋转的因子分析,可从剩余的14个题项变量中提取4个主因子,变量相关系数矩阵的前4个特征值解释了原始变量标准化方差的75.723%,具有比较好的解释力,故选取前4个主因子,将影响硕士研究生选导师决策过程所涉及的因素分为四大类(见表2)。并根据每一部分的题项内容,对这4个主因子给予适当的命名,以便更好地进行探究。

由表2和表3可得,第一个主成分方差解释的贡献率为21.427%,在第一个因子中负荷大于0.5的项目有4个,包含了以下变量:选导师时,重视高年级学长学姐建议、重视本科相关教师建议、重视同年级同学和朋友建议、重视报考学校相关教师建议。因此,把第一个因子命名为“他人意见的参考性”。

第二个主成分方差解释的贡献率为19.582%,在第二个因子中负荷大于0.5的项目有4个,按照负荷大小排列的次序为:选导师时,对研究生学习有设定初步目标、有信心完成研究生期间科研学习任务、对自己选导师决策正确性有信心、对未来学习的收获损失进行过权衡。因此,将第二个因子命名为“自我目标的明确性”。

第三个主成分方差解释的贡献率为18.191%,在第三个因子中负荷大于0.5的项目有3个,按照负荷由大到小的排序依次为:选导师时,了解选导师制度的具体操作流程、了解双向选择政策文本、了解导师学术信息,即主要是学生在决策时已完成的与决策相关的准备工作,故将第三个因子命名为“制度类信息的充分性”。

第四个主成分方差解释的贡献率为16.523%,在第四个因子中负荷大于0.5的项目有3个,包含的变量有:选导师时,决策没有受过往经验影响、决策不易受所报导师选择的影响、决策不易受其他考生影响。故将该因子命名为“决策过程的独立性”。

此外,还可以得出因子分析的成分得分矩阵如表4所示,由此可以得出, F1=-0.105X1-0.065X2-0.092X3+0.336X4+0.373X5+0.328X6+0.389X7-0.057X8-0.015X9-0.024X10-0.097X11-0.054X12-0.032X13-0.083X14,同理可得出F2、F3、F4的得分表达式,最终可将决策过程F分解为4个主因子之后的关系表达式,即:F=(21.427F1+19.582F2+18.191F3+16.523F4) / 75.723,该式表示工科硕士生选导师的决策过程会受到四个主因子的影响,其中每个主因子对于决策过程的影响力则由其各自在表达式中的系数决定。

(二)多元线性回归分析结果

由因子分析结果可知,因子2和因子4反映了决策者个人某些内在的稳定特质对其决策行为所产生的主导性作用,因子1和因子3则更多地表现出外界环境中所传达的各种信息对决策者选择造成的影响。因此,在对各因子的基本分析和命名工作完成之后,可以运用多元线性回归的数学模型来探讨这4个因子如何影响硕士研究生对其导师的满意度,其中,硕士生对其导师的满意度主要由问卷第四部分相关题项的数据标准化处理后求平均值得出。

在本研究中,由于问卷中的数据均已进行了标准化处理,且主要关注点为自变量对因变量的影响程度而非对于因变量的预测性探究,故可以对拟合的多元回归曲线直接构建模型标准方程为:Y=β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+ε。其中,Y表示“碩士研究生对其导师的满意度”,X1、X2、X3、X4分别表示“他人意见的参考性”“自我目标的明确性”“制度类信息的充分性”“决策过程的独立性”等四个要素。

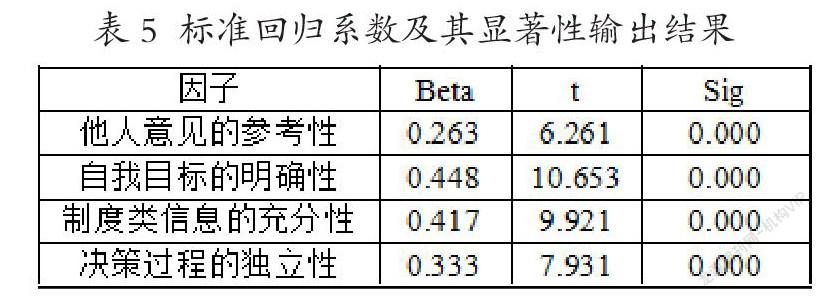

最终的多元回归分析结果如表5所示,可以看出,每个自变量的回归系数的Sig值都接近于0,小于临界值α=0.05,故该拟合的线性回归模型的回归系数均通过了显著性检验,其标准方程的表达式为:

Y^=0.263X1+0.448X2+0.417X3+0.333X4,该式即硕士生的导师满意度与决策过程四因子之间的关系表达式。

可以发现,工科硕士研究生的导师满意度会被选导师决策过程的四类因子所影响,分别为“自我目标的明确性”“他人意见的参考性”“制度类信息的充分性”“决策目标的独立性”。其中,硕士生对导师的满意度受“自我目标的明确性”因子的影响最大,其次为“制度类信息的充分性”和“决策过程的独立性”因子,而“他人意见的参考性”因子对工科硕士生导师满意度的影响最小。

四、研究结论与建议

(一)研究的基本结论

多元线性回归方程的标准化回归系数反映了不同指标对导师满意度的影响程度,由上面的分析结果可以初步得出以下几点结论。

第一,工科硕士研究生选择导师的决策过程可以分解为“他人意见的参考性”

“自我目标的明确性”“制度类信息的充分性”“决策过程的独立性”四个主因子,其中“他人意见的参考性”因子对决策过程的解释力度最大,而“决策过程的独立性”因子的解释力度最小。

第二,在研究生选择导师的过程中,其个人“自我目标的明确性”对于工科硕士生入学后的导师满意度影响最大。这表明,在选择导师的决策过程中,硕士生选导师之前的目标、规划、信心等内容所反映出的个人特质与其对导师的满意程度密切相关。此外,在信息传播高度发达的现代社会,研究生选择导师时往往还会接收到很多辅助性信息,这会直接影响到研究生在选择导师决策中的独立性,研究结果显示,“决策过程的独立性”也会对工科硕士生的导师满意度产生一定的正向作用。

第三,在选择导师过程中,征求他人意见也会提升硕士生对导师的满意度,但这种促进作用并不是十分明显。这可能是因为:首先,选择导师的行为是一种有限理性决策,决策者往往在决策时仅满足于已有的备择方案,加之各种条件的约束性、信息不对称性等原因,学生选定的导师与期望存在一定误差,从而间接影响其导师满意度;其次,硕士研究生在寻求他人的意见时,他人意见往往带有较强的个人偏好,从而出现他人意见与个体主观需求的匹配度存在偏差的问题,导致他人意见对硕士生的实际帮助并不大。

第四,除了“自我目标的明确性”以外,“制度类信息的充分性”对硕士研究生导师满意度的影响也是较为显著的。这在一定程度上可以反映出那些对于选择流程、政策文本、导师的基本学术信息都有所了解的学生,往往对导师的满意度会更高一些。造成这一结果的原因可能是这一部分学生对选择导师的决定更为重视,愿意付出更多的时间与精力去搜集此类信息,而这些信息往往对他们作出最终的决策具有重要的参考性意义。

(二)相关对策和建议

为了提升硕士研究生对其导师的满意度,帮助硕士生建立起良好的师生关系,本研究基于上述结论,针对其选择导师的决策过程提出以下几点建议。

第一,在选导师之前,硕士研究生应明晰自己的求学目标。首先,硕士生需要端正自身的学业态度。明确的学业目标,充足的学习信心,以及浓厚的求知兴趣十分重要,学生个体所具备的这些方面的特质对其导师满意度的影响是最大的。其次,硕士研究生还应重视信息的获取。硕士生要以认真严肃的态度对待自己即将作出的选择,可以提前搜集有关的政策文本与操作流程等相关信息,对于决策过程的具体内容和要求等有最基本的了解和把握。再次,硕士研究生应提升信息辨识能力。硕士生在征询他人意见时不能盲从,要立足于自身实际,形成自己独立的认识和判断。最后,硕士研究生要学会积极主动地与导师沟通。个体自身的主观能动性是促进其发展从潜在的可能状态转向现实状态的决定性因素,因此硕士生在进行决策前可尝试主动与导师联系,通过多渠道了解导师的学术信息与指导风格等,从而形成相对合理的决策判断,并能为自己的最终决策负责。

第二,在硕士研究生进行选择之前,硕士生导师应及时在相关网站平台上更新个人信息,有必要通过多种方式让学生了解到导师的研究兴趣与方向、指导风格以及对学生的要求和期待。由于“制度类信息的充分性”因子会对导师的满意度产生较大影响,因此硕士生导师及时更新个人在学校官网的介绍信息,可以让学生更加便捷地了解导师在学术方面的基本情况。另外,硕士生导师还要尽可能地通过多种渠道来帮助学生获取全面的信息,促进他们克服导师选择过程中的盲目性,从而作出更为理性的决策。例如,G学院每年针对外校推免生的夏令营活动、针对本校推免生召开的宣讲会议和针对统考复试生召开的学生会议,导师都可以借机主动与学生见面,使学生在选导师的过程中获得的信息更加充分。

第三,在研究生选择导师的实践过程中,学院应保障相关文本信息的可获得性和文本内容的清晰明确性。政策介绍人在前期介绍“双选制”的相关政策要求时,也要确保信息的全面、客观。此外,也可以提前为学生安排一些与选择导师相关的咨询或辅导活动。在选导师时,学院还可以从制度上为硕士研究生和导师提供了解双方的机会,为双方搭建直接沟通的平台。例如,可以在研究生选择导师之前组织一个研究生与导师的见面会,让研究生与导师可以有一个交流互动的机会,从而方便研究生及导师相互了解并作出相对理性的决策。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.关于深化研究生教育改革的意见(教研[2013]1号)[EB/OL].(2013-03-29)[2020-06-10]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201304/t20130419_154118.html.

[2]巩亮,张万红,李卿,等.研究生科研能力影响因素实证研究[J].学位与研究生教育,2014(12).

[3]Wilde Busch Judith.Mentoring in graduate schools of educ-ation:mentors' perceptions[J].American Educational ResearchJournal,1985(2).

[4]Wilde Busch Judith,Schau Candace Garrett.Mentoring in graduate schools of education: mentees' perceptions[J].The Journal of Experimental Education,1991(2).

[5]Melissa Abdullah,Terry Evans.The relationships between po- stgraduate research students' psychological attributes and their supervisors' supervision training[J].Procedia-Social and Behavioral Science,2012(10).

[6]林似非.導师与研究生关系探析[D].华东师范大学,2006.

[7]张静.导师与研究生之间的和谐关系研究[J].中国高教研究,2007(9).

[8]Raymond A Noe.An investigation of the determinants of successful assigned mentoring relationships[J].Personnel Psy- chology,1988(3).

[9]沈铨林,张大亮,刑以群.研究生选择导师的影响因素分析[J].学位与研究生教育,2005(10).

[10]Gail L Rose.Enhancement of mentor selection using the ideal mentor scale[J].Research in Higher Education,2003(4).

[11]王锁梁,陈耀奎,戚建敏.硕士生导师和硕士生互选工作的探索[J].学位与研究生教育,1990(6).

[12]吴明隆.问卷统计分析实务——SPSS操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010:199.

[13]沈华.基于因子分析的教育不平等国际比较研究.2008年中国教育经济学年会会议论文集[C].北京:中国教育学会教育经济学分会,2008:11.