探寻5000年前的“紫禁城”

2021-12-02单霁翔

单霁翔

良渚古城遗址位于浙江省杭州市余杭区,这里是太湖流域一个早期区域性国家的权力与信仰中心。“良渚”,即为“美丽的小洲”,这个充满诗意的名字是1936年发现古城遗址的施昕更先生提出的,它体现了良渚先民对人与自然和谐的美好生活的向往。

考古学中的“文化”与“文明”

带着同样美好的向往,我们来到了良渚古城的瑶山遗址区。

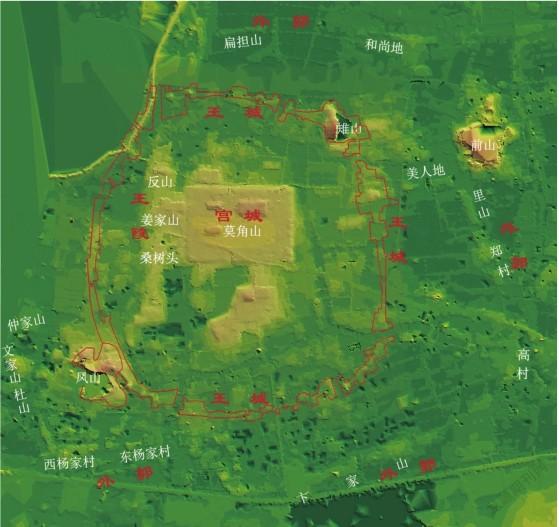

瑤山遗址区最初是良渚先民的祭祀场所,并有一些晚于祭坛建立的贵族墓地。“瑶山”的“瑶”字是“美玉”的意思,这里的贵族墓出土了大量玉器、陶器和石器,其中以玉器最多。5000年前的祭祀,虽不似明清北京城那般,有天坛、地坛、社稷坛、观星台等分化复杂的规划,但也体现了早期祭祀的礼制讲究,至今依然可见祭坛层次分明的红土、灰土、黄褐土土层。

这里实证了中华5000年文明史。很多人都觉得“中华5000年文明”是一个常识,但是这个结论在良渚申遗成功之前,却没有真正走向世界。世界四大古文明中心的地理位置都在北纬30度线上。其中古埃及文明、苏美尔文明、古印度的哈拉帕文明都有5000年左右的历史,而中华文明过去被国际汉学界认为开始于3500年前的商代。3500年前的中华文明以河南安阳殷墟遗址为实证,那里是甲骨文和青铜器的故乡。有一次我参加国际会议,一个历史悠久国家的大使说他的国家有5000年文明,比中国早2000年,他们认为中国更早的文明都只是神话与传说,没有实证。良渚的考古发现则填补了这一空白,把中国早期文明的起源推进到了5000年前。这是中国考古人多年以来的期盼。

听到这个故事,或许大家会问:考古学中如何区分“文化”与“文明”?通俗地解释,在考古工作中会发现同一时间段的不同地区拥有一些特殊的共同点,如使用同样的工具、具有相同的制造技术等,我们把它称为同一种文化。一种文化往往按考古工作中最初发现它的地点来定名,比如河姆渡文化、凌家滩文化、龙山文化。在文化的基础上,还需要一些元素证明人类开始进入文明时代了。恩格斯曾论述“国家是文明社会的概括”,国际学术界也往往以“国家”作为文明形成的标志。对于“国家”的形成标准,考古学界有不同的看法。比如过去国际上有学者认为文明需要有城市、金属(如青铜器)、文字“三要素”,但实际上,不同的文明形成应该有自己的标准。如良渚古城遗址的考古发掘和它揭示出的灿烂文化,远远比“三要素”更丰富。因此良渚古城不仅实证了中华5000年文明史,而且在一定程度上丰富了人类对于“文明”的定义。

寻找水利工程遗址

良渚古城遗址对于“文明”的补充诠释之一就是水利工程。联合国教科文组织对良渚水利工程的评语中说它“改写了世界水利史”。良渚水利工程修建于距今5000——4700年,是中国乃至世界上迄今发现最早的大型水利工程遗址,比“大禹治水”的传说还早1000年。

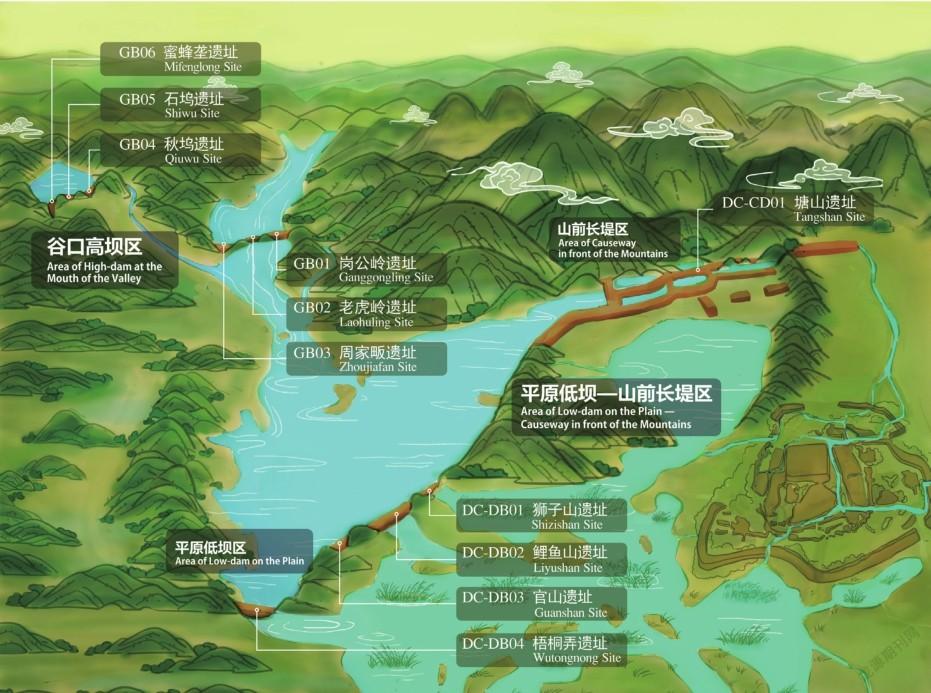

良渚古城的外围水利系统主要包括6处高坝遗址、4处低坝遗址和1处长堤遗址。2010年,考古学家王宁远老师的团队就是结合遥感和地理信息系统分析手段确认了良渚外围水利系统整体结构。高坝相对容易寻找,于是我们向6处高坝所在区域——谷口高坝区进发。

良渚水利工程的功能首先是防洪,借助自然山体,通过高坝围成一个水库区域,下雨时起到积水的作用。如果雨量过大,积水漫过高坝,高坝外围的低坝就可以起到保护作用,阻止大水漫淹古城。低坝外还有长堤,能进一步防止水患。5000年前的先民们既没有精密的勘测仪器,也没有大型的施工设备,却能通过科学的选择与设计,创造出如此巧妙的水利工程,古老的智慧可见一斑。

防洪以外,当然还要实现对自然资源的利用。良渚人的主食是稻米,考古学家在莫角山东坡发现了大量碳化稻谷,估算为1.3万千克,堪称“国家粮仓”。在稻作农业地区,引水灌溉自然是水利工程的重要功能。据考,良渚人开挖了一条东西走向的河道,把生活区和稻田区隔开。除了起到蓄水、防洪排水、灌溉作用之外,河水还可以作为日常饮用水。可以说,良渚水利工程不仅设计合理、功能多样,而且还考虑到了民生细节。良渚古城跟欧洲的威尼斯一样,是个水城。古城9个城门中,8个都是水城门,需要借助舟楫通行。因此水利工程有一个重要功能,就是通过高坝、低坝调节水量,起到运输作用。

石坞高坝的对岸是一片茂密的竹林。前面提到,良渚是水城,水资源滋养了竹林,竹子做成的竹排用于运输。人与自然的关系在这片“美丽的小洲”中达到了和谐。竹林的位置就是以前的长堤所在,现在从高空还可以清晰看出长堤的形态。行走在竹林间,令人不禁想起电影《卧虎藏龙》中章子怡和周润发竹林斗剑、衣袂飘飘的场景。回望来时的方向,5000年前的高坝轮廓隐约可见,也是另一种卧虎藏龙的景致和体验。

通过遗产区界碑和草裹泥残留痕迹的探查,大家终于感受到了长堤的位置。草裹泥是由植物杆茎包裹泥土,再用植物条带帮扎固定的块状堆筑材料。秋冬季节水位下降,沼泽地的泥土、茅草、芦荻为良渚先民提供了制作草裹泥的原材料。制作好的草裹泥被运输到山谷,一层层堆叠在洪水的冲击面,最后在草裹泥上覆盖黄土。依稀可见的草裹泥断面,俨然5000年前的防洪包。

可观、可玩的良渚博物院