石窟穿越 纵览崖壁上的艺术大观

2021-12-02巴天宇

巴天宇

在河边的山崖上开凿的佛教寺庙被称为石窟。不同于我国传统的以木材为建材的建筑,石窟这一特殊的古建筑形式或利用天然洞穴、或由人工在山体上开凿,把加工石材和泥土、绘制壁画变为建筑营造的核心,在我国古代建筑中极为特殊。

佛教石窟源于印度,从3世纪开始在我国出现,于南北朝至五代达到鼎盛,直至封建社会末期尚有开凿。下面,就让我们追随着石窟在我国发展变化的步伐,进行一次时空穿越之旅吧!

充满异域风情的早期石窟

佛教自印度产生后,经中亚传入我国新疆地区。我国最早的石窟就出现在新疆地区,以阿克苏地区的克孜尔石窟规模最大、开凿时间最早,始于3世纪,盛于4、5世纪,止于8、9世纪,营建时间之长举世罕见。

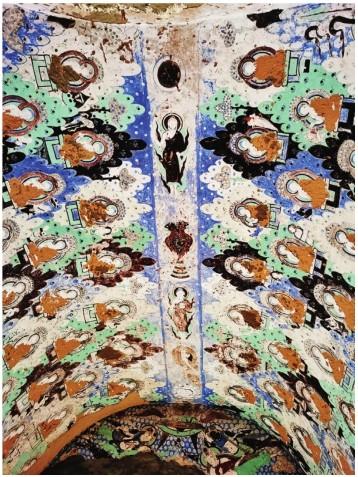

克孜尔石窟采用泥塑敷彩的方法塑造佛像,墙壁则绘制以佛教故事为主题的壁画,以用菱形格子构图的本生故事画最具特色。菱形格本生故事画是将佛陀未成佛时的前生善行故事,画在一个个菱形的格子内,作为石窟墙壁的装饰。这些壁画在绘制时,采用了中国传统木构建筑中壁画绘制的技术,部分颜料产于阿富汗。此时的石窟艺术受南亚犍陀罗艺术影响明显,带有鲜明的异域风情,是古代文明交流的见证。

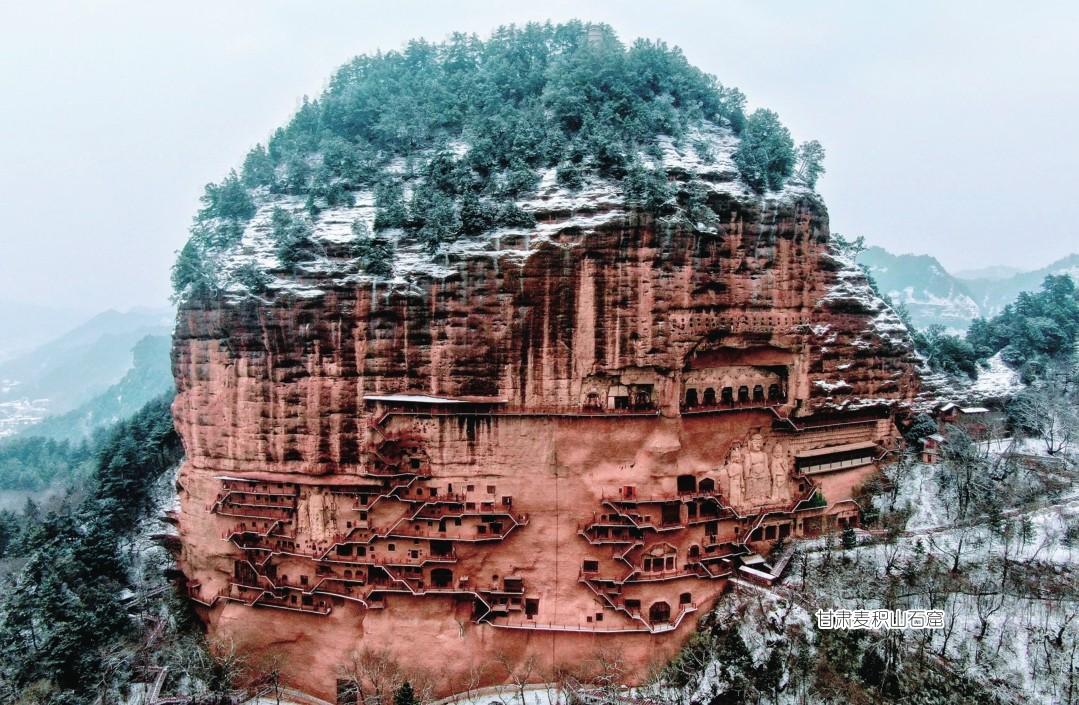

以新疆地区为中转站,佛教沿丝绸之路一路向东扩展。河西地区作为丝绸之路上的交通走廊,僧人往来频繁,首先受到影响。十六国时期,河西地区的统治者大多信奉佛教,在今甘肃境内留下了莫高窟、天梯山石窟、炳灵寺石窟、麦积山石窟等众多规模宏大的石窟。

河西地区的天梯山、文殊山等地均保存有早期石窟。其中,文殊山石窟的窟顶做成券形、装饰飞天,壁画绘制中使用晕染、注重人体质感,体现了强烈的来自新疆地区早期石窟的影响,与中原极为不同。炳灵寺石窟在十六国时期靠近西秦国都,文物工作者在这里发现了西秦时期的题记。题记有“建弘元年岁在玄枵三月廿四日造”的落款,建弘元年即公元420年。这个由名僧法显所写的墨书,成为了我国现存石窟中最早的有明确时间信息的文字材料,为我们判断其他石窟的年代提供了一把标尺。

东方化:從云冈到龙门

439年,北魏平定河西地区,河西地区的僧侣、工匠被迁至平城(今山西大同),佛教由此东传至北魏。与此同时,随着西域各国与北魏建立交往,新疆地区的西域佛教艺术也得以影响中原北方地区。

北魏佛教国家色彩浓烈,直接为皇权服务,云冈石窟即是我国第一处由国家力量主持的石窟营造工程,也是中原地区第一座大规模石窟。云冈石窟中开凿最早的“昙曜五窟”是北魏皇权的象征,石窟中的五尊佛像分别代表北魏的五位帝王,他们体格壮硕、深目高鼻,衣纹轻薄贴体且密集,在融贯河西地区的凉州造像风格与南亚犍陀罗造像特点的基础上,也有新因素的注入。至北魏孝文帝时,云冈石窟进入鼎盛,与云冈早期的石窟相比,此时更流行面容丰满、褒衣博带的佛像,雕刻装饰富丽堂皇,带有明显的东方化特征,我国石窟艺术由此掀开了新的一页。后来,北魏的都城从云冈石窟所在的平城迁往河南洛阳,云冈石窟自此不再有国家级的营建活动,但官吏和普通民众继续在云冈石窟开凿了一批面容清瘦、长颈削肩的佛像,此类秀骨清像较之前的佛像更具东方风韵。

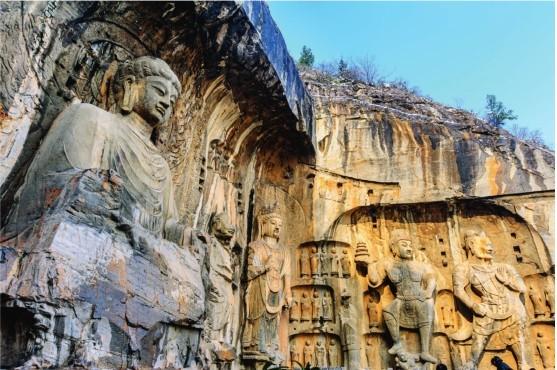

494年,北魏孝文帝迁都洛阳,皇家石窟的营造也从云冈石窟转移至洛阳附近的龙门石窟。龙门石窟中开凿较早的古阳洞、宾阳洞等直接继承了云冈石窟的样式。开凿最早的古阳洞中保存了众多北魏佛像和记录开凿这些洞窟与佛像历程的题记。这些题记字体端正、气势刚健,是北魏书法艺术的代表。宾阳洞佛像面容清秀、露出温厚的笑容,窟顶有衣袂翩跹的飞天环绕着重瓣大莲花,前壁则为浮雕佛教故事画与描绘宫廷佛事活动的帝后礼佛图。这两处北魏石窟中的佛像已不像云冈石窟中早期佛像那样令人生畏,更为温和可亲,汉化特征更为明显。

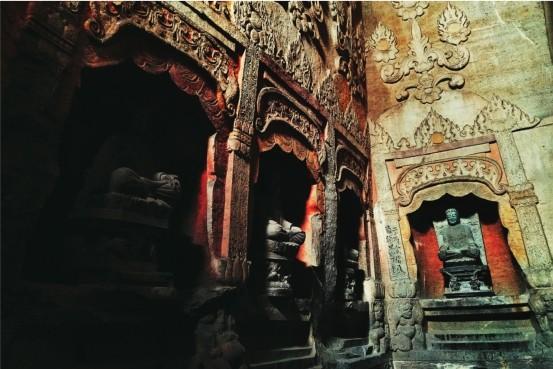

至6世纪,北朝统治中心转移,石窟营造也随之扩散,以邺城(今河北邯郸临漳县)和晋阳(今山西太原)为中心形成了新的石窟群,河北响堂山石窟就是其中的代表。响堂山石窟位于北齐两大政治中心之间的必经之地,因洞窟中回声洪亮得名“响堂”。这里的造像壮硕匀称、衣纹浅疏,面容已是中原士大夫形象,洞窟装饰华丽精巧,常见火焰纹、忍冬纹,在文化、艺术上较此前的石窟有更强的本土化特征,富有独特性和原创性。