稻草秸秆生物炭的化学改性及其吸附Cr(VI)的研究

2021-12-02王雪扬许汝力张钱丽

王雪扬, 许汝力, 张钱丽

(苏州科技大学 化学与生命科学学院,江苏 苏州 215009)

随着工业的发展,环境污染引起人们广泛关注,重金属离子因毒性大、易扩散等特点对人体危害尤为严重[1-2]。 其中,铬被广泛应用于多种工业领域,如皮革加工和后处理、耐火材料、电镀等[3],因此环境中Cr 含量显著增加。 Cr 对人体的危害和其价态密切相关,Cr(VI)在水中溶解度极高,毒性比Cr(III)强100 倍左右,是国际公认的三种致癌金属之一[4]。

目前处理Cr(VI)的方法主要有生物法、沉淀法、吸附法、电解法、光催化降解等[5-6]。 吸附法因操作简单、经济可行、去除效率高等优点,应用最为广泛[7-9]。 吸附法去除Cr(VI)的关键是吸附剂的研制,新型吸附剂的研究一直是热点之一。生物炭是一种新兴吸附材料[10-16],其原材料来源广、价廉易得。稻草秸秆是水稻生产中的副产物,农村每年有大量的稻草秸秆被废弃,其回收利用具有重要的现实意义。 稻草秸秆富含纤维素、木质素,其结构中的羟基可直接吸附Cr(VI),但稻草秸秆表面的蜡质层极大地影响了其吸附性能。 以稻草秸秆为原料,制备生物炭,并对其进行化学改性,引入官能团,能增强其吸附性能。

笔者用N-N-二乙基乙胺和二亚乙烯三胺对高温热解得到的稻草秸秆生物炭进行交联改性,引入氨基,探讨其对Cr(VI)的吸附性能,研究了溶液初始浓度、pH 值、吸附时间、吸附温度对吸附效果的影响,以及吸附动力学实验和吸附等温线的线性拟合。

1 实验方法

1.1 试剂与仪器

实验试剂:丙酮、磷酸、硫酸、N-N-二乙基乙胺、二亚乙烯三胺、环氧氯丙烷、重铬酸钾(K2Cr2O7)。 试剂均为分析纯(AR)。

实验仪器:79-1 磁力加热搅拌器(苏州威尔化工试剂有限公司),SKGL-1200 开启式管式炉(上海大恒光学精密机械有限公司),SHZ-28 恒温水浴振荡器(常州国华电器有限公司),DGG-9140 型电热恒温鼓风干燥箱(上海森信实验仪器有限公司)。

1.2 吸附剂的制备

1.2.1 稻草秸秆改性清洗稻草秸秆段,干燥后用粉碎机粉碎至粉末。 将2 g 稻草秸秆粉末加入锥形瓶后,加入4 mL DMF、4 mL N-N-二乙基乙胺、2 mL 二亚乙烯三胺、6 mL 环氧氯丙烷,85 ℃加热回流4 h,洗涤,干燥备用。

1.2.2 稻草秸秆生物炭改性将10 g 稻草秸秆粉末放入石英舟,通氮气,700 ℃下热解4 h,得稻草秸秆生物炭。 用1.2.1 的方法对生物炭进行交联改性。

1.3 吸附实验

将50 mL 一定浓度的Cr(VI)水样置于锥形瓶中,调节水样pH 值后加入一定量吸附剂,放入恒温振荡器中,吸附一定时间后,取上层清液用分光光度计分析Cr(VI)的含量,计算去除率。

2 结果与讨论

2.1 四种吸附剂的吸附性能

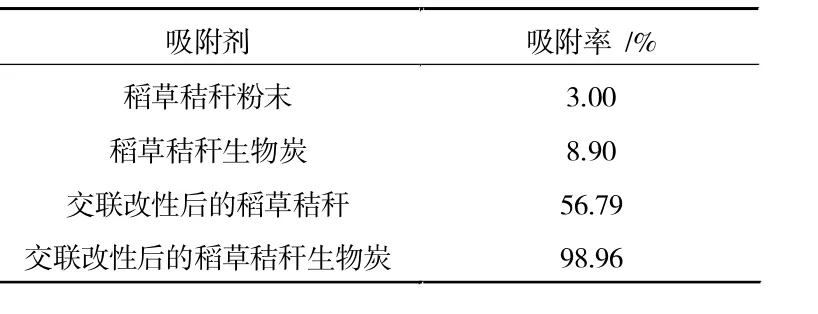

控制Cr(VI)的初始浓度为100 mg·L-1,于50 mL 模拟废水中分别加入0.5 g 稻草秸秆粉末、0.5 g 稻草秸秆生物炭、0.5 g交联改性后的稻草秸秆、0.5 g 交联改性后的稻草秸秆生物炭四种吸附剂,室温下吸附2 h,考察四种吸附剂的吸附性能,结果见表1。

由表1 可知,稻草秸秆粉末能吸附Cr(VI),但吸附率很低;稻草秸秆生物炭对Cr(VI)的吸附率有一定程度提高,但依然不高;稻草秸秆交联改性后,对Cr(VI)的吸附率有较大程度的提高,吸附2 h,吸附率可达56.79%;稻草秸秆生物炭交联改性后对Cr(VI)的吸附率高达98.96%。 笔者选择稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂进行后续实验。

表1 不同吸附剂的吸附率

2.2 稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂吸附Cr(VI)的影响因素

2.2.1 pH 值的影响

因溶液pH 值会影响吸附剂表面官能团及Cr(VI)的存在形态[17],在25 mL 100 mg·L-1Cr(VI)溶液中加入0.025 g 吸附剂,控制溶液的pH 值为1.0、,2.0、3.0、4.0、5.0 和6.0,探究pH 值的影响。 在室温下吸附150 min 后,吸附率分别为95.15%、97.02%、96.36%、98.6%、98.86%、85.32%。 这表明酸性环境有利于吸附剂吸附去除Cr(VI),在酸性条件下吸附剂表面的氨基质子化带正电荷,可通过静电引力吸附Cr(VI)(存在形式主要为Cr2O72-,HCrO4-),后续实验选用pH 值为4。

2.2.2 吸附剂投加量的影响

室温条件下,在50 mL 100 mg·L-1Cr(VI)溶液(pH=4)中试验稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂用量的影响,结果如图1 所示。

图1 吸附剂用量的影响

当吸附剂用量为0.01 g 时,90 min 后Cr(VI)的去除率仅为22.8%;增加吸附剂用量至0.05 g 时,90 min后Cr(VI)的去除率可达95.15%;继续增加吸附剂用量,吸附过程表现为快速吸附,10 min 内吸附率达96%。综合考虑经济因素和吸附性能,后续实验吸附剂用量选用0.05 g。

2.2.3 Cr(VI)初始浓度的影响

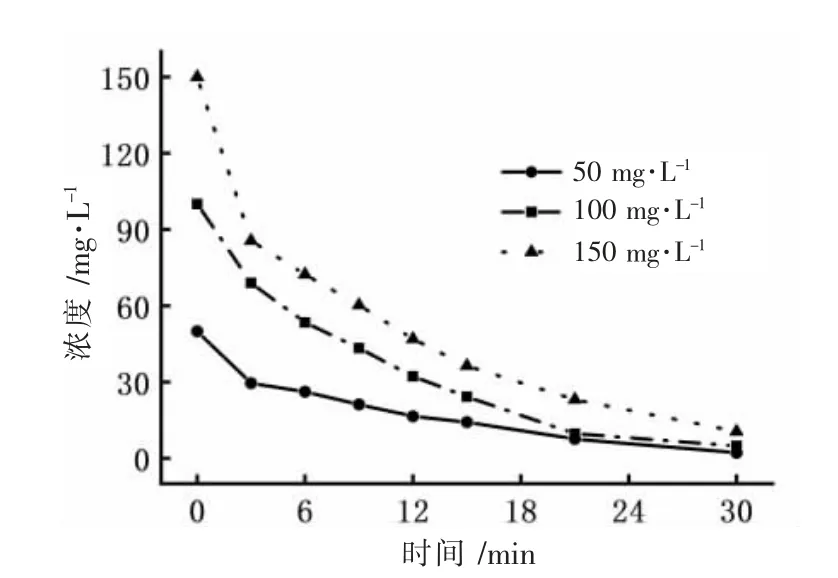

在50 mL Cr(VI)溶液中,加入0.05 g 吸附剂,吸附30 min,试验Cr(VI)初始浓度的影响,如图2 所示。

由图2 可知,Cr(VI)初始浓度为50 mg·L-1时,吸附率为95.64%;初始浓度为100 mg·L-1时,吸附率为95.15%。 当初始浓度增加为150 mg·L-1时,吸附率下降为86.84%,这是因为吸附剂在高浓度Cr(VI)溶液中会达到吸附饱和,引起吸附率下降。 实验结果表明吸附剂对于高浓度Cr(VI)溶液依然有较好的去除效果。

图2 Cr(VI)初始浓度的影响

2.3 稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂吸附动力学分析

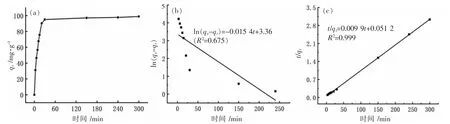

在室温条件下,将0.05 g 吸附剂加入50 mL 100 mg·L-1Cr(VI)溶液中(pH=4),考察吸附时间的影响,并绘制动力学曲线,结果如图3(a)所示。 由图3(a)可知,在0~30 min 内吸附速率较快,超过30 min 后吸附变慢最后达到吸附平衡。 吸附时间为300 min 时,吸附剂吸附量为98.99 mg·g-1。 图3(b)和图3(c)分别为一级动力学和二级动力学拟合曲线。 一级动力学线性拟合回归系数为0.675, 二级动力学线性拟合回归系数为0.999。 说明稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂去除Cr(VI)更符合二级动力学拟合[18],K2为0.001 9,qe为100.5 mg·g-1,主要控制步骤为化学吸附。

图3 稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂去除Cr(VI)的吸附动力学曲线(a)、一级动力学方程拟合曲线(b)、二级动力学方程拟合曲线(c)

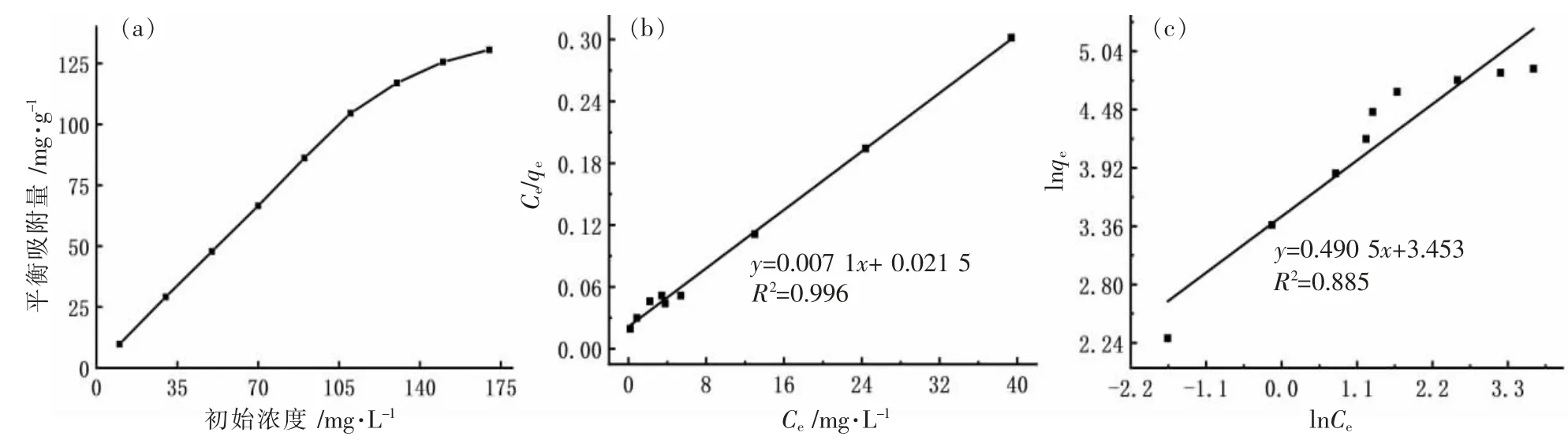

2.4 吸附等温线研究

图4(a)是稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂对Cr(VI)的吸附等温线。 由图4 可知在10~90 mg·L-1范围内,吸附量随初始浓度的增加而快速增加,当初始浓度大于90 mg·L-1,吸附量增加变缓,最后趋于饱和。 用Langmiur 和Freundlich 吸附等温方程进行线性拟合,如图4(b)和图4(c)所示,拟合方程分别为y=0.007 1x+0.021 5(R2=0.996)和y=0.490 5x+3.453(R2=0.885),说明稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂对Cr(VI)的吸附更符合Langmiur 吸附等温线模型,为单分子层吸附。

图4 稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂对Cr(VI)的吸附等温线(a)、Langmiur 吸附等温线模型线性拟合曲线(b)、Freundlich 吸附等温线模型线性拟合曲线(c)

2.5 吸附剂的循环使用研究

用0.2 mol·L-1的盐酸溶液解吸并洗至中性、烘干,试验吸附剂循环使用次数。 循环使用5 次,吸附率分别为98.86%、96.25%、92.32%、64.25%、25.38%。 实验结果表明,前三次的吸附率始终保持在90%以上,循环使用三次后对Cr(VI)的吸附率明显下降,说明稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂至少能有效循环利用三次。

2.6 吸附剂红外分析

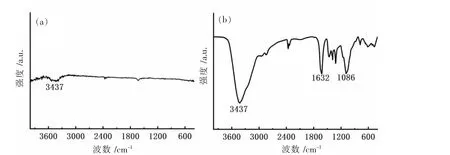

图5(a)、(b)分别为稻草秸秆生物炭和稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂的红外吸收光谱。 由图可知稻草秸秆生物炭仅在3 000~3 600 cm-1范围内有弱吸收,而稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂在3 000~3 600 cm-1范围内有强且宽的吸收,对应于O-H 和N-H 的伸缩振动。 图5(b)中1 632 cm-1处的吸收峰对应于N-H 的变形振动,1 086 cm-1处的吸收峰对应于羟基的C-O 的伸缩振动。 综上所述,说明通过交联改性氨基已被成功引入,进而增强吸附剂对Cr(VI)的吸附性能。

图5 稻草秸秆生物炭(a)和稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂(b)的FT-IR 谱图

3 结语

通过交联改性在稻草秸秆生物炭上引入氨基可以大大增强对Cr(VI)的吸附性能。 酸性条件有利于稻草秸秆生物炭交联改性吸附剂对Cr(VI)的吸附,吸附过程符合Langmuir 等温吸附模型,为单分子层吸附,二级动力学方程可很好的描述吸附过程。 该研究为交联改性生物炭在环境污染物处理领域的应用提供良好的实践基础。