《聊斋志异》中花妖形象的生态美学价值及其当代启示

2021-11-30黄菲菲

摘要:自工业革命以后,科学技术进入了高速发展的快车道,人类逐渐摆脱了完全依附自然的状态,并且借助科学技术的力量对自然进行着有利于人类社会发展的改造,人类的物质生活水平越来越高,然而由此引发的自然生态、社会生态、人类自身心理健康失衡的现象却愈来愈严重,这严重威胁到了人类社会的可持續发展。中国古典文学作品中蕴藏着古人的生存智慧,本文旨在分析《聊斋志异》中花妖形象的生态美学价值,为实现人与自然生态、人与社会、人与人之间的平衡找到东方文化的参照。

关键词:《聊斋志异》;花妖;生态美学

中图分类号:B83 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)17-0-03

生态美学改变了以往只关注人类社会的传统美学,取而代之的是“人性社会”的理论内涵。生态美学主张超越人与自然的二分法,回归人与自然的统一,在万物统一的生态平衡中保护生态的整体和谐美,“为生态化关于‘天人合一‘生生等讨论奠定基础”[1]。《聊斋志异》中的花妖以山茶花、牡丹、菊花等天然植物为范本,富有人间真善美的气质,不仅具有花卉的特点,而且具有完美的人间气质。《聊斋志异》中的花妖形象生动体现了蒲松龄伟大的人文主义和生态美学追求,显示出强大的劝诫功能。

当今社会高速发展,环境破坏严重,“生态环境问题与经济危机叠加而至”[2],人与植物的平衡关系被打破,人类面临着前所未有的挑战。《聊斋志异》中的花妖蕴含着不同的生态美学价值,“传统生态伦理是生态文明的重要理论来源”[3],分析花妖形象具有的生态美学意蕴有助于人类合理地解决当今生态环境破坏严重的问题。

1 花妖形象

《聊斋志异》塑造了许多花妖形象,它们由不同的花卉幻化而成。不同的花卉被作者赋予了不同的性格特点,同时也与它们的植物特性相契合,这些形象都是植物特性与人性的完美结合。

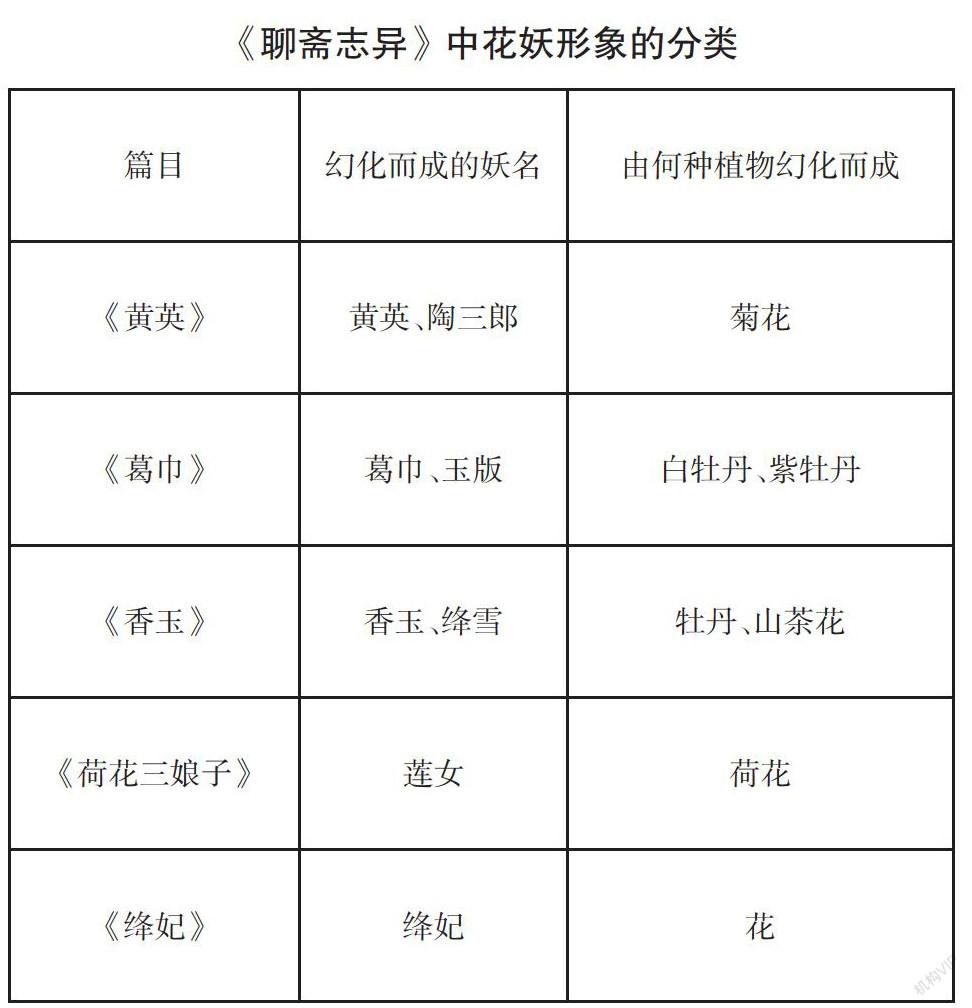

蒲松龄在《聊斋志异》中主要塑造了8个花妖形象,其中7个为女性,1个为男性(见下表)。他们无一例外都具有花卉本身的特点以及人的特性,是人性与植物特性的共同体。《黄英》中的黄英与陶三郎由菊花幻化而来并作为陶渊明的后代登场,他们身上不仅拥有菊花本身的特点,也具有淡泊名利、清雅而不离尘绝俗的人性之美。陶三郎作为唯一的男性花妖,其身上闪烁着生命的自由之美,他狂放不羁,与友人痛快畅饮不醉不归,秉承了先祖陶渊明之质。他超凡却不脱俗,不迂腐,主张靠售卖菊花致富,拥有名士的风度,也同样食人间烟火。恬淡质朴的黄英体现了花卉特性与人类品性的诗意性融合。北宋周敦颐赞美菊花为“花中隐士”,在中国古代诗词中菊花是清新淡雅的象征,蒲松龄将这充满诗意的菊幻化成了“谈言骚雅”的菊花花妖。《荷花三娘子》中的莲女由荷花幻化而成,她洁身自爱,与狐女的热情奔放的形象形成了鲜明对比。莲女这一形象与荷花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的特性相契合。《葛巾》中葛巾由紫牡丹幻化而成,玉版则是由白牡丹幻化而成,葛巾宫妆艳艳、指肤软腻,有倾城的容貌;玉版纤腰盈掬、吹气如兰,与牡丹的花卉物性相契合。《香玉》中的香玉与绛雪分别由白牡丹、山茶花幻化而成,她们具有不同的性格特点。香玉热情且痴情,而绛雪“性殊落落”,与黄姓书生以情不以淫,这样的性格特点与她们的植物特性相吻合。牡丹艳冠群芳,与香玉美艳热情的气质相符,而山茶花经冬不凋与绛雪清冷的品性相符。温庭筠《海榴》中“海榴红似火,先解报春风”的山茶花红似火,这与绛雪出场时着一红裳相契合。山茶花不畏严寒,所以绛雪自然有一股傲气。

2 花妖形象的生态美学价值

2.1 对花卉的欣赏

《聊斋志异》的生态美学价值首先体现在对自然界各种植物的欣赏上。蒲松龄将他热爱的植物诗化,小说情节洋溢着盎然的诗意。例如,《香玉》中香玉与书生离别时作诗以寄托情思:“良夜更易尽,朝暾已上窗。愿如梁上燕,栖处自成双。”在香玉预感自己命不久矣将与书生长别时,香玉又作诗一首让书生为其咏唱:“佳人已属沙吒利,义士今无古押衙。”书生怀念香玉,作诗悼念,绛雪对曰:“连袂人何处?孤灯照晚窗。空山人一个,对影自成双。”植物幻化为妖之后诗性与人性的融合,显示出强大的生命力。同时,蒲松龄也赋予香玉、绛雪物性与人性的完美结合。香玉与书生情真意切,最终感动花神。绛雪代替已故的香玉陪伴书生,香玉与绛雪的友情也令人动容。《黄英》中马子才对菊花清新淡雅的欣赏,在得知黄英是菊花精后的敬爱,都体现了人类对花卉的喜爱。在《聊斋志异》中人与自然界的植物花卉和谐共生、水乳交融,“每一个个体在维持生命共同体的稳定与持续发展中都发挥着重要的作用”[4],这种与自然建立的平等关系正是生态美学追求的美的理想境界。

2.2 人与自然和谐的生命之美

《聊斋志异》中人与自然的亲密关系也让我们体会到一种无与伦比的生命之美。蒲松龄认为植物有灵,人若以情待之,它们也会回馈人,成为人的伴侣。《香玉》中黄姓书生与香玉和绛雪的情感是超越生死的挚情挚爱。黄姓书生把草木视为与人等同的生物,他认为人不高于草木,草木的生灭,是人无法创造的。香玉在被墨蓝氏掘走不久后死去,说明花卉植物有特定的生存条件,人为改变只会破坏人与自然的和谐平衡。黄生遵守着大自然平衡的法则,未将香玉和绛雪的花身移到自家院子内,而是在死后幻化为五叶牡丹陪在香玉身边。在五叶牡丹被砍去后,香玉和绛雪也相继死去。草木与人之间的感情超越了生死,体现着生命之美。《葛巾》中的常大用生性多疑,虽然也痴爱牡丹花,但他对葛巾的不信任导致了爱情悲剧的发生。葛巾与玉版面对常大用对自己的怀疑只能决绝地离开,他们的孩子也化作了两株牡丹花。蒲松龄以一句“惜常生之未达也”表达了对常生没有达到旷达境界的惘然。常大用没有以平等和谐的心态对待花卉植物,也因此无法享受到人与自然共融之美。

《聊斋志异》闪烁着古人所倡导的人与自然和谐共生的生态美学之光。蒲松龄笔下人与植物和谐共处成为良友、伴侣的故事具有启发式的生态美学意蕴,“人与自然生物的和谐共生是最基础的”[5]。人如果不把自己当作一切植物的主宰,而是以平等的姿态去对待花卉,少一些与万物对立的浮躁感和功利性,就会在人與自然的共融之中体会生命绽放的和谐之美。

3 花妖生态美学价值的当代启示

历史的车轮滚滚向前,人类不断向着更高级的文明发展。人与自然的关系随着人类文明的进步不断发生变化。对于自然,人类由一开始的恐惧、敬畏、完全依附逐渐走向探索、征服、改造。工业革命后,人类为了获取更丰厚的利润,依靠技术疯狂地掠夺与破坏自然,人类以自然的宰持者自居,“试图用能控制自然的心态获取自己的利益”[6],人与自然的关系走向对立。在生态环境日益恶化的同时,人与自然的对立也愈发严重,这不禁使人们思考:人类如何与自然界和谐共生?人如何逃脱非美的生存困境?

《聊斋志异》中花妖形象具有丰富的生态美学内涵。这些花妖虽然由植物幻化而成,却有着与人无异的智慧与独立人格。他们与人和谐共生,与人建立平等关系,甚至与人成为灵魂契合的伴侣。在如今提倡人与自然共生共存的时代,反观《聊斋志异》中花妖形象蕴含的生态美学价值,对于解决当前的生态危机具有重要的现实意义。

3.1 对美学的启示

生态美学关注的是人能否诗意地栖息、生存。而自然生态环境的优劣是人能否诗意栖息的基础。《聊斋志异》中花妖与人平等和谐相处的故事说明了人与自然万物是一种平等的关系——人等同于草木,“人本来就是自然的一部分”[7],人不高于草木,人无关于草木的宰持,人在或者不在,草木皆在。人与植物究竟谁是自然的主体?当代社会的人类总是自以为是地认为人是万事万物的主宰者,万物皆可为人所利用,这招致了自然对人类的报复。“地球的生态环境是一个相互联系的有机整体”[8],人与自然对立,忽视了和谐共处的生态美,自然也对人类进行了“无情”的报复。生态哲学和生态美学强调要重新建立起人类与自然环境平衡的生态体系,《聊斋志异》中花妖与人和谐共处的故事为人类解决生态环境失衡问题提供了很好的范例。

3.2 对生活的启示

随着社会快速发展,科技日新月异,人类自认为凌驾于万物之上,开始对大自然无限索取与掠夺,追求经济的高速度发展而忽视了对环境的保护,“强调生态问题与资本逻辑的内在关联”[9],最终必然是人类自食其恶果。“目前正在全球肆虐的新型冠状病毒正是大自然对人类的报复”[10],而《聊斋志异》中花妖与人类和谐相处的故事则给人类提供了解决生态环境失衡问题的思路。人与植物,究竟谁是这个世界的主体?人类傲慢地认为人是主体而对树木进行破坏、对花卉进行践踏。人类只有以平等的态度看待万事万物,才能达到“天人合一”的境界。以牺牲环境为代价的经济发展模式应该被摒弃,应采取高质量的绿色经济发展模式,不再以“绿水青山”换“金山银山”,而是树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念。

3.3 对精神的启示

《聊斋志异》中的花妖具有许多人类的优良品德,是人性与花卉特性的完美结合。生态美学追求的是诗意的生活,而诗意生活的基础不仅是优质的生态环境而且是人与社会的和谐。当今社会,人类面临的精神压力越来越大,人的精神生态也同样值得注意。当前出现了两种极端的情况:一是人们的精神出现了不同程度的问题,出现了许多当代精神困境;二是传统的精神美德逐渐丧失,人类社会面临精神危机。如何改变这两种极端情况,恢复人类精神世界的平衡呢?在《聊斋志异》中,蒲松龄深入挖掘了人性的光明面和阴暗面,对优秀的人格品质给予了高度肯定。人们要不断提高精神素质,自觉追求思想、素质、人格、品德的全面升华,并在此基础上形成健康的人生观、价值观。

4 结语

《聊斋志异》塑造了许多形态各异的花妖形象,它们与自然界的花卉植物联系密切,是植物花卉特性与人性的完美结合。

在人和草木花卉的关系上,蒲松龄认为草木花卉等同于人,人并不能决定植物的生死,人并不是草木的主宰,人在或者不在,天地万物皆在。植物的“生”并不由人创造,植物的“死”自有上天的造化。人应持平等、仁爱的态度对待世间的万事万物,与世间的植物花卉建立起平衡和谐的关系。这种朴素的“天人合一”的生态美学观念对解决当今社会生态环境恶化的问题具有启发性意义。在精神生态方面,蒲松龄对花妖身上优秀的道德品质进行了赞颂。生态美学追求的是诗意的栖居,在不断完善生态环境的基础之上,精神环境的优化也极为重要。

参考文献:

[1] 张劲松.中国哲学视角下的古代哲学生态化研究溯源[J].大众文艺,2020(2):199-200.

[2] 曹顺仙,张劲松.生态文明视域下社会主义生态政治经济学的创建[J].理论与评论,2020(1):77-88.

[3] 张劲松.生态文明视域下传统生态伦理的价值探析[J].汉字文化,2020(7):187-188.

[4] 何如意.利奥波德《沙乡年鉴》中的生态伦理思想及其评析[J].汉字文化,2019(12):155-156.

[5] 谢蔚晖.浅谈生态文明建设中的和谐共生观念[J].汉字文化,2019(8):144-145.

[6] 何如意.卡逊《寂静的春天》中的生态思想及其现代启示[J].戏剧之家,2019(20):218-219.

[7] 刘雪.生态价值观确立的合理性及其意义[J].汉字文化,2019(10):173-174

[8] 顾晓宇.浅析协同进化与生态文明建设的融合与发展[J].汉字文化,2020(11):179-180.

[9] 王金玉.马克思劳动辩证法的生态学意蕴及其在当代中国的彰显[J].理论学刊,2019(3):20-27.

[10] 王金玉.生态问题的世界观检视[J].南京林业大学学报(人文社会科学版),2020(4):39-46.

作者简介:黄菲菲(1998—),女,江苏南通人,硕士在读,研究方向:思想政治教育。