稻田“空间”与稻作文化记忆

——菲律宾活形态史诗《呼德呼德——阿里古荣之歌》文本研究

2021-11-30乌哈娜

乌哈娜

(北京大学,北京 100871)

史诗是一个民族智慧和才华的集中体现,各地区、各民族的史诗能够反映应一个民族的风俗、信仰和价值观。“呼德呼德”就是菲律宾山地少数民族伊富高人口头传承的韵文体民间文学的总称,内容多围绕英雄阿里古荣多次征战的丰功伟德展开,属于以一个杰出英雄人物的功绩为讲述核心的史诗集群(epic cycle)[1](P13)。以特定演唱场合为划分依据,该口头演唱的史诗集群一共包括4 类活态文本:第一种是在田间耕作、收获稻米、丰收庆祝等各种与水稻种植劳作相关的场景中唱诵的“丰收的呼德呼德”或“稻米的呼德呼德”;第二种是在部族中显贵人物去世以及为祖先举行第二次葬礼时演唱的“死者的呼德呼德”;第三种是伊富高人成年剪发仪式上演唱的“剪发的呼德呼德”;第四种是婚庆典礼上的呼德呼德。①俄罗斯学者斯坦尤科维奇采取另一种分类方式,他以史诗是否与仪式有关为依据,将田间劳作时演唱的阿里古荣英雄史诗和仪式中的史诗区分开来,后者强调史诗的形式与各类民间故事的融合。[1](P12-13)

得益于吴杰伟、史阳的研究成果《菲律宾史诗翻译与研究》,我们如今可以看到汉译的菲律宾史诗“呼德呼德”多个异文的具体内容,这为国内学者深入观察东方民间文学、多民族史诗比较研究带来巨大的便利。本文所讨论的就是由吴杰伟、史阳翻译,收录在《菲律宾史诗翻译与研究》中,由班达延(Hi⁃nayup Bantayan)颂唱,由阿布尔(Pio Abul)记录并翻译的《呼德呼德——阿里古荣之歌》,该文本在1952年由阿马德·达奎奥(Amador Daguio)译成英文[1](P25)。《菲律宾史诗翻译与研究》中特别介绍了阿马德·达奎奥曾在其学位论文中将该翻译成果定义为伊富高人的“丰收之歌”(“Ifugao Harvest Song”)②其原文为《阿里古荣呼德呼德:伊富高人丰收之歌的翻译、介绍与注释》(Hudhud hi Aliguyong:A Translation of an Ifugao Harvest Song)。[1](P16),由此可见,这篇由女性吟唱的史诗是属于第一类,即在田间耕作、收获稻米、丰收庆祝等各种与水稻种植劳作相关的场景中唱诵的“丰收的呼德呼德”或“稻米的呼德呼德”。至此,我们可以大致断定文本译介后所属的类别。除此之外,根据该类文本的演述语境、文本的叙事情节的铺陈、文本的叙事结构等内、外要素,也可以更加明晰该文本中承载着的稻作文化景观和史诗作为一种“文化记忆”所承载的民族认同价值。

一、稻田作为“空间”:活态史诗文本生成语境与英雄对抗核心战场

《呼德呼德——阿里古荣之歌》中,稻田是史诗文本的讲唱语境和史诗英雄对抗的核心战场。《菲律宾史诗翻译与研究》介绍了“丰收的呼德呼德”类史诗文本的表演语境和生成过程。首先,史诗演述时间和地点较为固定,丰收歌的唱诵一般在白天,人们会聚集在谷仓边,在举行丰收庆典、祭祀谷神的同时吟唱史诗,人们会把苇草垫铺在谷仓下或者院中显眼的角落,前来的众人则围跪、趴在四周聆听吟唱。[1](P13)其次,该类史诗的传承群体普遍具有对丰收之神的信仰,伊富高人将史诗主人公阿里古荣作为崇高英雄的同时,赋予了其丰收之神的属性,称之为“halupema’ule”(即“善良的神”)[1](P14),他们认为,在劳作时吟唱阿里古荣之歌可以取悦神灵并促进水稻的生长。诞生于稻田的史诗篇章在内容上也呼应了演述语境上的信息,包含了诸多对稻田战场画面的讲述,稻田战场在史诗中的反复出现有程式化特征,多方位制约着史诗战争场面的铺陈,在篇章结构和内容风格上都具有重要的制约作用。

《呼德呼德——阿里古荣之歌》从主人公阿里古荣想要外出征战检验自己的能力讲起,阿里古荣在占卜后,被父亲告知应该忘记部落的恩怨并迎娶曾经仇家之女(《呼德呼德——阿里古荣之歌》第110—120 行)①后文仅标注行数信息。,阿里古荣就开始了与仇家之子彭巴哈荣的战斗。根据交战双方攻守变化和交战地点的变化,这个占据了史诗前大半篇幅(第1—780 行)的漫长战争过程大致可以分为3 个阶段,前两段均以毁坏对方的稻田为单一阶段完结标志,第三个阶段的完结以阿里古荣战胜求婚者、战胜彭巴哈荣并顺利成婚为结束标志。

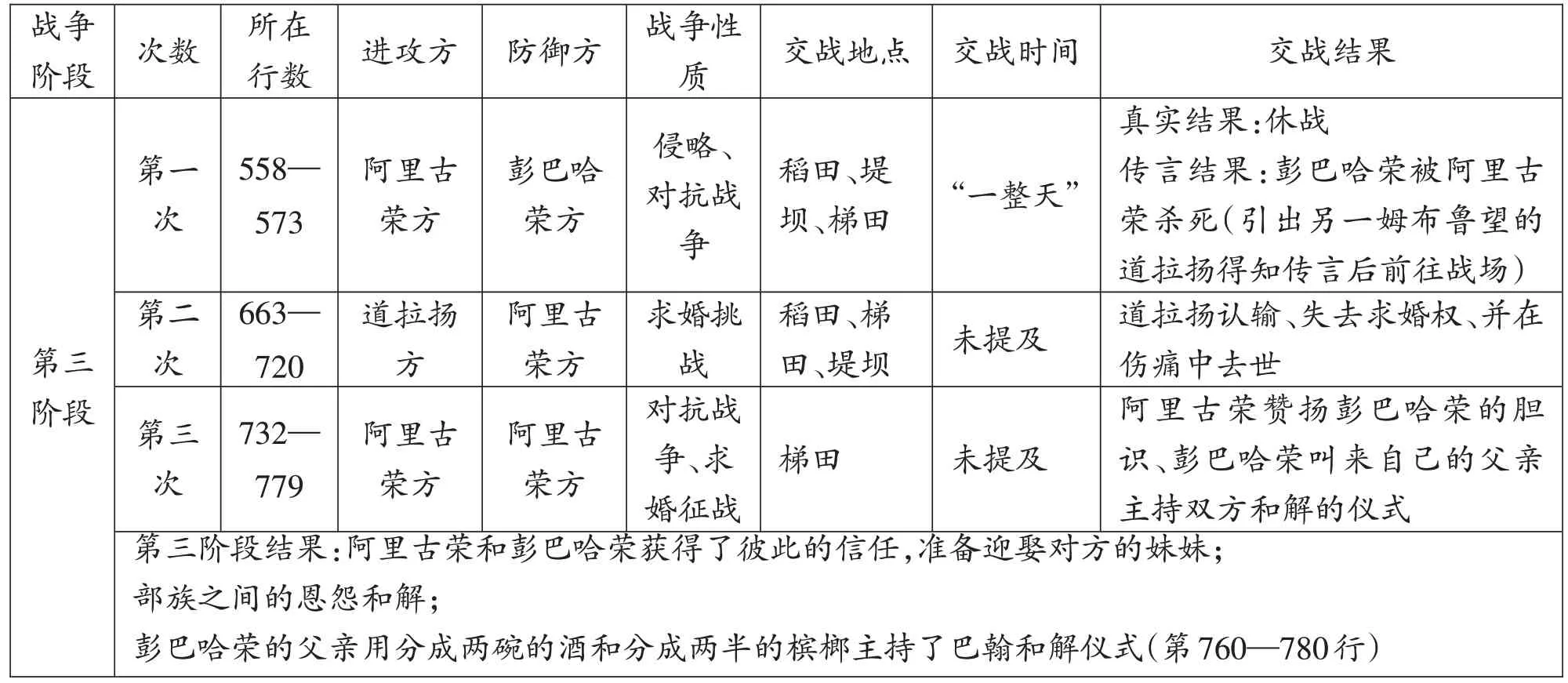

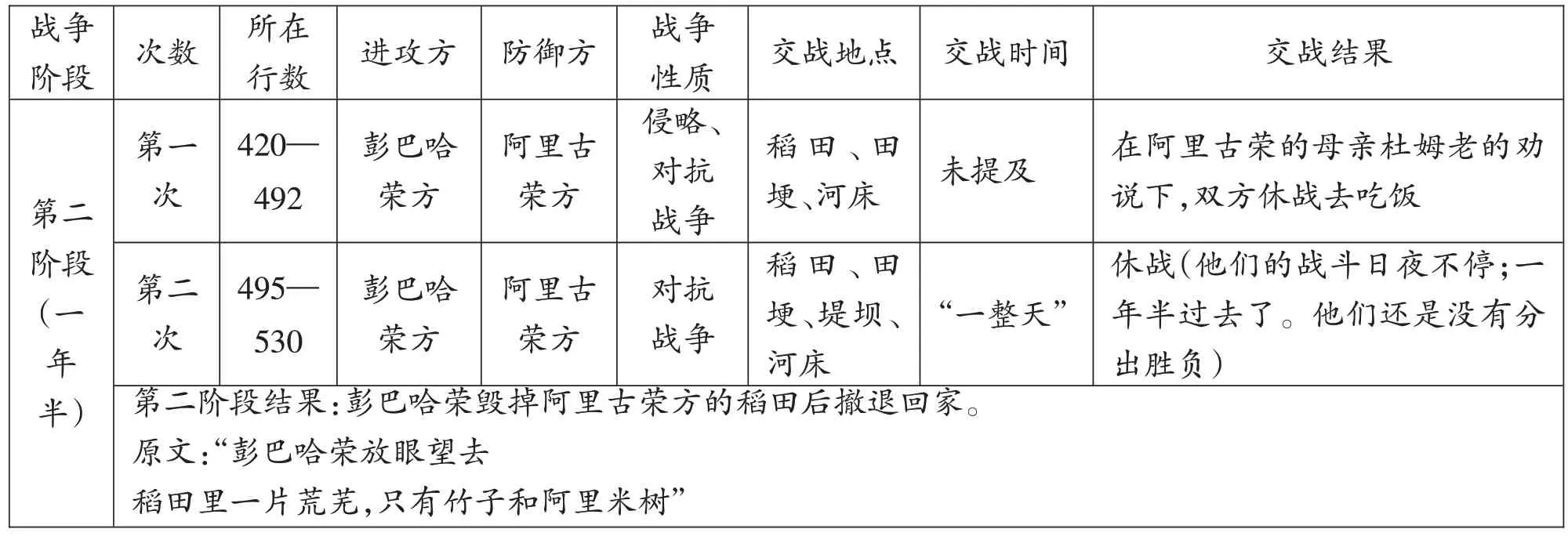

下表1 至表3 为《呼德呼德——阿里古荣之歌》中3 个阶段战争的具体信息:

表1 《呼德呼德——阿里古荣之歌》第一阶段战争与交战信息

表3 《呼德呼德——阿里古荣之歌》第三阶段战争与交战信息

根据表1 可以发现,史诗中战争的第一阶段交战地点在稻田上,战争的第二和第三阶段交战地点也是在稻田上。稻田周遭的堤坝、河床、梯田为核心的地理空间范围构成了3 段战争最主要的战场。

表2 《呼德呼德——阿里古荣之歌》第二阶段战争与交战信息

其实,各民族史诗中出现的战场大都离不开史诗流传的群体赖以生存的自然环境,比如在蒙古史诗《江格尔》中,双方交战的主要战场就是在一望无际的广阔草原,而经常在蒙古史诗中出现的小山丘则成为英雄们会面的地点和阻隔我方与敌方的天然屏障和界限。①蒙古史诗中“相约的小山丘”有多重含义和作用,出现在《新疆江格尔:六十部》(蒙古文,乙)的一例“小山丘”就是作为征战双方的地域界限或自然屏障:“圣主江格尔的/英雄哈日—吉拉干/越过相约的小山丘进入我们的故乡/正在前来挑战/要占领你辽阔的土地……”。[2](P56)伊富高人历代生活在菲律宾吕宋岛北部的科迪列拉(Cordillera)山区的伊富高省广袤山区,并自古以来就有修筑梯田,种植水稻的传统。根据人类学家采集的较早期的资料可知,伊富高人规模庞大的高山梯田最大约2.5 万平方米,最小的地块只有15 平方米。有着千年历史的梯田仍旧在山谷间遗存并且经受了时间的洗礼,在自然灾害、地理环境变迁中陪伴着伊富高人,成为其农业种植文明的见证。[1](P9)史诗《呼德呼德——阿里古荣之歌》也借以史诗战争反映着稻田、梯田这一当地人熟悉并赖以生存的空间展示着史诗中的生活文化,稻田不仅成为3 段8 次有来有往的对抗战争的交战地点,稻田这一地理方位为核心的整体空间也为双方交战提供了导火索,制约着史诗战争的时间、战争的武器以及交战的结果,围绕稻田展开的战争描写也在史诗前半段全方位勾勒出一幅全景部落稻田战争画卷。

首先,稻田这一交战空间制约了双方战争的征途时间、交战持续时间和休战间隔。3 个阶段的描述中,不论哪一方作为进攻者,其战争的阶段性休战都是以毁掉对方稻田和梯田为标志,当阿里古荣和彭巴哈荣彻底毁坏对方稻田后,战争才得以结束。同时,在阶段性休战后(一年半),稻田到了丰收的时节,对方的进攻便立马展开,进攻的直接目的就是要“毁掉敌方的稻田”。所以,在史诗的讲述中,阿里古荣第一次交战回到家后,问到其母杜姆老为什么不收获已经成熟的庄稼时,杜姆老就说道:“让我们等彭巴哈荣到来,让他们把我们的稻田彻底毁掉。”(第407—408 行)从这一点也可以看出,虽然双方进行的战争性质是对抗性的,但是其根本目的在于借助子辈的对抗和稻田的种植,建立两个部族之间有来有往的密切联系。与此同时,稻田空间还影响了征途所用时间的长短。在每次休战后,双方去到对方部落所用的时间都不是很长,基本都在当天即可到达,这大抵是因为山地聚落和聚落之间本身间距不长,稻田的田埂和河床在史诗中也作为部落之间的自然分界线存在,英雄们出征后,过了半天,走过稻田便来到地方阵地。比如第一阶段阿里古荣占卜后去到彭巴哈荣阵地时就描写道(第149—155行):

他们向敌人的地盘进发

他们走过河床上的路

他们列队前行

每当有伊度鸟飞过时

他们就杀一只鸡来祭祀

当他们来到达里迪甘河边的时候

正是一天的正午

其次,几次稻田上的对抗属于地面战斗,地面战斗受到英雄能力制约的同时也反过来制约了战争的规模和战争武器的来源。这就不像其他史诗中的英雄斗争空间那样广阔,比如印度史诗《摩诃婆罗多》中般度族和俱卢族在俱卢之战中,英雄们上天、入地、下湖潜水,在天、地、空的广泛空间里进行了战斗,结束战争后还可以升入天堂。这主要是在于印度史诗《摩诃婆罗多》中英雄本身神奇能力突出,有半人半神的性质,再加上各类宝物的帮助,他们的神奇能力在突破战争的空间上起到了巨大的作用。而《呼德呼德——阿里古荣之歌》中的英雄们更像是世俗英雄,他们虽然能力超出了本身年龄,但却没有上天入地的技能,这使得他们战争空间比较有限。小空间的战场也进一步制约了英雄们获取战争武器、创造战争有利条件的能力。比如在几次战斗中,都有将对方逼到田边河床石墙、田埂的描述,这就直接杜绝了对方向更远的战场开辟、躲避进攻和追杀的可能,双方英雄必须展开直面对方的正面战争。从而,狭小的战争空间能够提供给英雄的战争武器便仅限于跟稻田种植相关的事物中,因此我们可以看到第二阶段战争描述中,彭巴哈荣“砍下河床上的芦苇,把他们都削成梭镖”作为他的武器。(第437—438 行)

综上,从文本外的演述语境和文本内部所描绘的战争空间来看,“稻田”在《呼德呼德——阿里古荣之歌》中有着双重意义。它不仅是当地人讲述该史诗时目之所及的生活空间,也是史诗中英雄战斗的作战空间,它的延展性受到史诗英雄能力的制约,稻田空间本身也反过来制约了史诗中的战争时间、战争结果和战争阶段性发展等各个要素,为史诗战争的讲述和故事的发展提供了诸多必要性,很好的呼应了该部史诗传承语境的历史文化信息。双重意义的互动与融合一同呈现出一幅完整的稻作文化区民间口头文学活态画卷。

至此,笔者推测,双重意义之间除了联动关系以外,也有着制约、约束关系。在活态史诗的演述过程中,英雄们在稻田展开的战斗只能在该民族、该群体中传承,因为史诗的演唱诞生在伊富高人世代生存的地理空间里,它必然约束着史诗内容不能轻易脱离该环境的现实情况,如果将该史诗演述放置其他民族和地域中,史诗中讲述的稻田战争和围绕稻田展开的一系列叙事铺陈将失去认同根基。同理,史诗内容中也约束着活态讲唱环境,使其趋向相对固定化。如果史诗中讲述的稻田战争在传承过程中流失或发生变异,那么该史诗的传播和地域限制也将被打破,史诗的地方性知识也将从该民族中脱离并流失。如今,进入现代社会后,现代工业技术的革新和农业生产水平的进步冲击了伊富高人的梯田文化,使其稻作生产时间缩短,生活方式改变,因此该史诗文本在一定程度上失去了原有的传承语境,所以,国家话语指导下的菲律宾国家文化与艺术委员会也对其展开了抢救性保护工程。[1](P24)

二、稻作作为“记忆”:承载在口头讲述中的农业水利与部落分工

史诗是一个民族的百科全书。伊富高人不仅借助史诗的传唱和史诗的精彩篇章展示着稻作生产为核心的整体文化空间,还借助史诗传递着早期部落生产分工与农业水利设施建设的文化记忆。

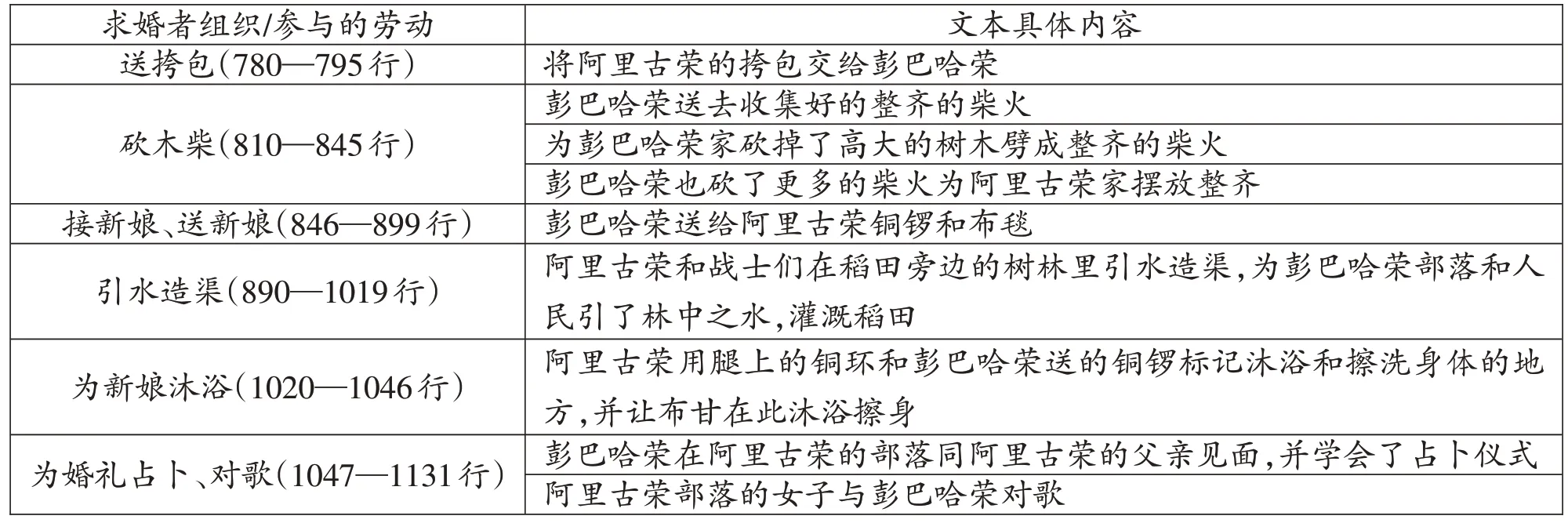

“文化记忆”是20 世纪90 年代德国学者扬·阿斯曼(Jan Assmann)提出的概念,指一个民族或者国家的集体记忆力,它养成于社会群体的成长过程中,以一个社会群体共同拥有的过去作为记忆内容,依靠仪式、文本等媒介承载,其传承方式可以分为“与仪式相关的”和“与文字相关的”两大类别。任何一种文化,只要它的文化记忆还在发挥作用,就可以得到持续发展。①扬·阿斯曼在论著(Das kulturelleGedächtnis: Schrift, Erinnerung und politischeIdentität in frühenHochkulturen)提及文化记忆理论。该论著英文版名为(Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination)。[2](P237)相反,文化记忆的消失也就意味着文化主体性的消亡。因此,如果将伊富高人呼德呼德这一口头吟唱的史诗作为承载了集体记忆并包含仪式要素的文本,那么它也在一定程度上保留着史诗流传群体的文化记忆。《呼德呼德——阿里古荣之歌》文本的后半部分讲述了阿里古荣与彭巴哈荣族人一同筹备婚礼,与对方的妹妹成婚的过程。围绕婚礼的筹备,这部分史诗的讲述仍旧保持了两个部落互相来往、互到对方部落的叙事结构(见表4)。

表4 《呼德呼德——阿里古荣之歌》中求婚者组织/参与的劳动与具体内容

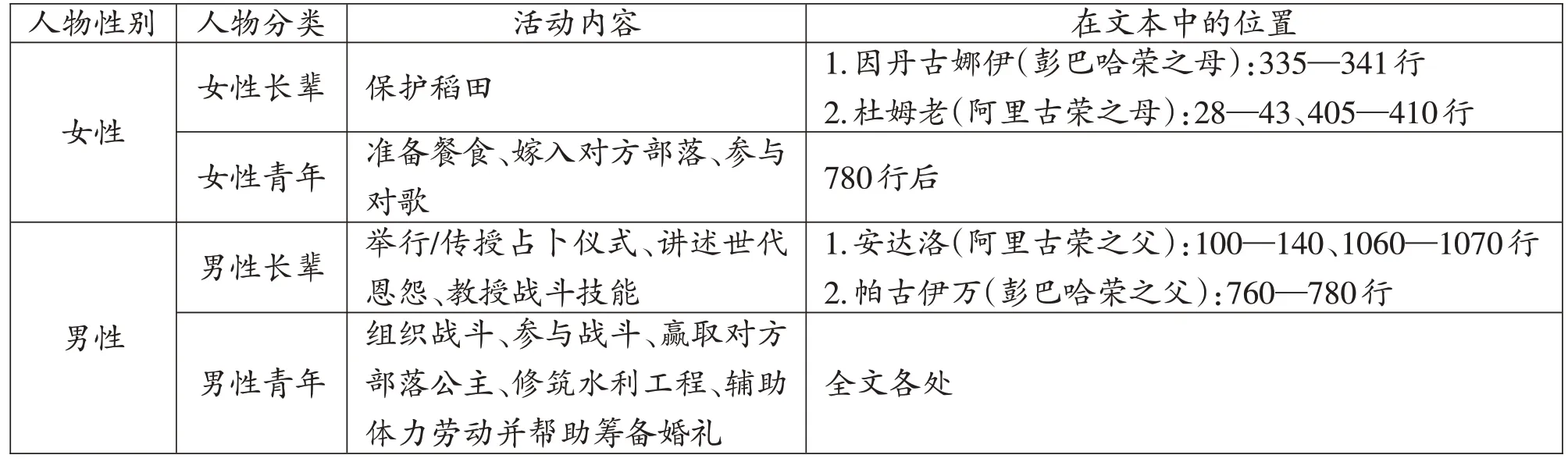

根据史诗文本具体内容和表格梳理可以发现,几次有来有往的婚礼筹备过程中,双方部落都为对方部落带去了福祉和求婚者的诚意。其中,砍柴、为对方部落修筑灌溉水渠与水稻农业生产生活息息相关。再结合史诗全文中不同人物角色的身份和在文本中的活动来看,不同人物承担着不同的使命和任务,按照角色性别,可以归纳出表5 中的几种史诗人物活动内容:

表5 《呼德呼德——阿里古荣之歌》人物分类与分工

根据史诗文本全文的内容和表格的梳理,我们基本上可以从文本层面观察到该史诗文本流传语境中与稻田耕作、生产生活分工相关的地方文化记忆内容。

首先,史诗中讲述的与女性角色相关联的活动围绕稻田种植、储粮、烹饪等展开,她们没有直接参与双方部落的战争,而是在战争进行过程中承担了大部分保护水稻、收获水稻、储藏谷物、烹饪食物的日常劳动。在战争进行时,阿里古荣和彭巴哈荣的母亲虽然没有直接制止其战争的发生,但从其面对被毁掉的庄稼时的举动和史诗文本对白来看,她们的反应更像是一种婉转的提醒,保护庄稼被进一步毁坏。彭巴哈荣的母亲因丹古娜伊委婉的提醒了他们已经毁掉了庄稼,并在焦灼的战事中拉回了双方,叫他们去吃饭;而阿里古荣的母亲也是在知道对方会发动战争毁掉庄稼的同时,并没有迅速收割已经长好的水稻,只说到成熟的作物是专门留着等待对方来毁掉,这不仅暗示了史诗中战争及其后果的必要性,也在一定程度上说明了女性长辈角色在看管作物、保护作物方面的核心地位。

此外,史诗中阿里古荣的母亲还在阿里古荣决定讨伐彭巴哈荣之前的占卜仪式上毁掉了祭台、踢翻了酒碗,使得占卜战事凶吉的仪式无法进行,这也在一定程度上反映了杜姆老对战事的反对心理。双方英雄对年轻女性的婚姻争夺是战争的深层原因,但是其婚姻的筹备过程促进了两个部落与耕作相关的活动顺利进行,比如双方求婚者为了博取欢心,为对方部落开辟了利于耕种的水利设施,这直接作用于水稻的种植;而双方和解、停止战争对水稻田进一步的毁坏的也是以同意对方的求婚为标志,因此年轻女性的婚姻结果对停战后未来水稻的保护有着决定性的作用。史诗中的文本也呼应了民族志所包含的信息,根据材料,女性在伊富高有相当高的地位,除了清理梯田以外,伊富高人一切与稻米相关的劳动都是由女性承担的,因此她们逐渐成为这类与稻作生产相关的史诗的领唱者。

其次,男性长辈的占卜仪式虽然与水稻种植没有直接关系,但是从其主持仪式的内容和仪式的传承活动来看,男性长辈对战争、婚姻占卜的结果和他们对儿子传授的技能影响着战争的发生和结束,有助于化解部落恩怨,停止了水稻田里无休止的战争。比如阿里古荣的父亲在第一阶段战争开始前就点明了战争的深层原因是希望双方部落和解恩怨、阿里古荣能够顺利求娶对方部落的女子,打败对方不是最终目的。彭巴哈荣的父亲则直接主持了双方部落的和解仪式,阿里古荣的父亲承担了仪式传承功能,后文中两位父亲将技能传授给了儿子们。彭巴哈荣去到阿里古荣部落后也因占卜技能优秀受到了民众的好评。年轻男子在战争中是主导力量,战争结束后,阿里古荣的战士和彭巴哈荣的战士直接参与了水利设施的建设和大型体力劳动,比如阿里古荣战士在他的带领下修筑了从对方部落引到稻田的水渠,促进了水稻的耕作。

上述分析是从史诗人物的角度,在史诗文本内部观察稻作文化的诸要素怎样借由文本角色和角色的活动建构起来。史诗文本中角色的分工、承担的与稻作相关的活动以史诗口头文本的形式呈现着熔铸在文本细节之中的稻作文化景观。文化记忆理论强调诸如史诗、神话等媒介对社会记忆的传承作用,社会记忆又是由多个个体记忆搭建,逐渐转化成为能够勾起特定群体认同感的集体记忆“寄存体”。因此,角色属性、角色分工在史诗中构成了不同的记忆个体,个体和个体之间只有建立了互动、交往和联系,才能共同呈现社会记忆总和。社会记忆就是由德国社会学家哈拉尔德·韦尔策提出的,特指群体的全体成员的社会经验的总和,它可以借助文字、图像、互动方式以及公共空间等媒介保存和流传下来。[4](P16)但是,值得注意的是,这一层面的社会记忆的形成仍旧无法解释文化记忆的形成,因为它虽然以群体作为“主体”,有组织性、秩序性超越了个体生平(阿里古荣或彭巴哈荣等人)的经历,是群体的经历(部落之间)事件和现象,但是在时间结构上,仍旧缺乏文化记忆所能追溯的“绝对的过去”,缺乏“制作历史的日常实践”。至此,从个人记忆到集体记忆再到社会记忆,该史诗呈现的只是共时层面的记忆内容,这只能说明在该史诗讲唱的当时语境里,个人对稻田耕作相关的社会文化活动能够升格为社会记忆。

那么,该社会记忆与伊富高人的整体文化记忆之间怎样建立历时的转化关系呢?我们也许需要借助这部史诗活态传承的外部信息辅助说明其共时到历时的文化记忆形成过程。

首先,文化记忆的承载者应是专职的传统承载者,它以被创建(gestiftet)的、高度成型的、庆典仪式性的社会交往、节日作为传承形式;它以被固定下来的客观外化物(feste objektivationen)、文字、图像、舞蹈等进行的传统的、象征性的编码(kodierung)以及展演(inszenierung)。[5](P51)根据吴杰伟、史阳对伊富高人呼德呼德的研究可以发现,该史诗存在特定的领唱者(munhaw-e),领唱者作为伊富高人呼德呼德演唱的核心,在参与史诗表演的同时,还参与重大事件的决策、影响民众的舆论导向,受到社群的尊重。[1](P22-23)而文本《呼德呼德——阿里古荣之歌》所属的类别——“丰收的呼德呼德”在表演组织形式上也比较固定,往往在稻田劳作和庆祝丰收时由一名年长的女性吟唱,功能则是保佑稻作顺利进行、促进水稻生长。当下的呼德呼德演唱也仍旧存在固定的表演形式,甚至出现了职业化、商业化的专职领唱者,领唱活动被赋予了政治地位和民族认同的内涵。[1](P23)

其次,文化记忆的时间结构被描述为神话性史前时代中“绝对的过去”,是社会每个时代都共有的。[5](P51)根据前人的研究工作可以发现,“稻米的呼德呼德”从7 世纪可能就伴随着梯田文化诞生。直到该文本采集、记录、译介成型的20 世纪,它始终流传在伊富高人群体中,有多个活态采集而来的文本,内容大都离不开阿里古荣和彭巴哈荣家族、部落的故事体系。[1](P10)因此可以确定的是,该文本在历史传承过程中连续存在于伊富高不同社群之中,并被不同时代的群体接受和认同,文本包含的社会记忆就超出了“当时”“当地”的时空限制传承下来。

综上,《呼德呼德——阿里古荣之歌》的文本内部人物、角色呈现出的个体记忆在史诗中的联动和文本外部均呈现出的集体记忆到文化记忆的传承过程,展现着这部史诗文本对稻作文化记忆的承载力,是伊富高人“稻米的呼德呼德”得以起构建群体民族认同的原因。《呼德呼德——阿里古荣之歌》不论是文本内部情节结构、角色属性还是文本外部的传承语境、表演形态都在一定程度上说明了该史诗以活态形式将稻作文化景观和风俗仪式流传至今的重要价值。同属于该类别的“稻米的呼德呼德”异文和相关民族志资料的佐证仍待进一步探寻。