后精准扶贫时期国贫县政府扶贫成效巩固研究

——以2018年100个贫困县为例

2021-11-30冯小林刘庆玉唐天伟马园园

冯小林,刘庆玉,唐天伟,马园园

(1.江西师范大学 政法学院,江西 南昌 330022;2.江西师范大学,管理决策评价研究中心,江西 南昌 330022 ;3.江西师范大学 马克思主义学院,江西 南昌 330022)

自精准扶贫倡导以来和精准扶贫政策实施以来,中国大地掀起了一场气势恢宏的扶贫攻坚运动。时至今日,这场特殊的运动已宣告胜利完成,意味着中国的精准扶贫任务将要进入下一个阶段,即后精准扶贫时期,它预示着中国贫困县的全部脱贫摘帽和全面向小康社会奋进,同时,也告知人们,后精准扶贫阶段的攻坚任务不再是扶贫,而在于巩固已取得的扶贫成果和预防返贫。能否有效地预防返贫,关键取决于各地方政府扶贫成效的巩固程度。如果各地方政府扶贫工作切实做到了位,真正履行了“精准扶贫”的职责,而贫困户也真正实现“真脱贫”,那么,扶贫成效自然就显著,扶贫成效的巩固压力相对较小,反之则压力较大。因此,对地方政府扶贫成效的检测能在一定程度上对它们的扶贫成效巩固压力和预防返贫能力做出一定的预判。

一、文献综述

对扶贫成效和效率的研究,在五年前研究较少,但在近五年来却大量增加。纵观已有研究,主要集中在以下几方面。

一是一般扶贫成效和效率测量方法、模式、问题和影响因素的探讨。张宗毅对中国政府农村扶贫效率问题进行了研究[1]。徐莉萍等提出扶贫利益共同体综合绩效评价模式[2]。陈小丽对鄂民族地区扶贫绩效进行了评价和排序[3]。钱力等探究了不同环境因素对扶贫投入效率的影响[4]。钟文等对滇典型贫困区的扶贫效率进行测度并研究了其影响因素[5]。唐天伟等认为我国不同地区贫困县政府扶贫效率及测度因素存在不充分性[6]。周玉龙对扶贫开发政策成效进行了评估[7];王卓发现普惠效应的扶贫方式很有效果,而偏离群众需求的扶贫方式效果不明显,产业项目式的扶贫反而降低扶贫效果[8];丁建彪主张从需求主体出发设定更为多元的评价指标[9]。

二是专门领域扶贫成效效率的研究。魏勇、高波、孙群力、赖玥、黄德霞、高芙蓉、戴正本、蒋永穆、曾小江等对扶贫资金利用成效效率或 财 政 扶 贫 成 效 效 率 进 行 了 测 度 研 究[10⁃18]; 杨佳、光明、丁煜、李国俊、张馨方、黎巧荣、高杨、丁红梅、龙祖坤、黄渊基、程慧、黄燕玲、鄢慧丽、向从武、赖淑彤、黄小艳等对旅游扶贫成效和效率进行了探讨[19⁃34];邓坤、龚霖丹、王维民、邵汉华、许星、温智良、康彦华、涂今鸿、杨竹清等对金融(精准)扶贫成效和效率作了研究[35⁃43];孙剑斌、杨雪云、郑军等对电商扶贫、保险扶贫成效和效率给予了探究[44⁃46];薛曜祖、潘晓燕、黄君洁、彭妮娅、李静、李丽等对科教体育健康消费扶贫成效和效率进行了研究[47⁃52]。

三是精准扶贫成效和效率的测度和研究。庄天慧等对西部A 省34个扶贫重点县的农村扶贫瞄准精准度问题进行了研究[53]。孟佶贤发现精准扶贫在甘施行以来取得显著成效,农村居民生活质量得到很大提升[54]。聂君等发现青海藏区自精准扶贫以来整体的脱贫成果较为显著,但少数贫困村受各种因素的制约,扶贫成效并不明显[55]。李慧对川民族地区精准扶贫的效应进行跟踪研究[56]。张晓佳、张雪等对政府精准扶贫绩效进行了评价[57⁃58]。邢伯伦分析四川凉山彝族自治州贫困户的精准扶贫满意度和影响因素[59]。温雪等对农村居民多维贫困指数进行了测算,提出要从单一收入维度向多维贫困识别方式转变[60]。王依对A 县精准扶贫政策效果予以评价[61]。丁辉侠等评估豫D 市调查对象的精准扶贫合作治理绩效[62]。王建兵等运用综合评价指标对典型贫困村的精准扶贫政策实施进行评估[63]。张琳、杨毅等认为应突破既往关注宏观政策规制与扶贫主体行为的研究偏好,建立涵括公众期望、政策适应性、扶贫精准性、价值感知、效果满意度等五个潜变量的扶贫效益综合评价指标体系[64⁃65]。石丹等认为鄂精准扶贫工作总体上取得一定成果,特别是在提高住房环境方面成效显著,但在增加收入、加强教育、保障养老、促进产业升级、培养健康生活方式等方面有待进一步改善[66]。沈建勇认为生态保护扶贫、教育扶贫富有成效,易地搬迁扶贫、金融扶贫与贫困户增收的关系为正,但回归系数在统计上不显著,精准扶贫的成效有待进一步检验;特色产业扶贫、健康扶贫与社保兜底扶贫不能促进贫困户增收[67]。马国芳探讨了精准扶贫工作成效第三方评估作用机制[68]。宋国恺等发现国家权威回归并参与精准扶贫的实践,优化了现有乡村社会中的权威结构,并对原有权威形成了监督和平衡,提高了精准扶贫工作成效[69]。陈弘等对政府农村精准扶贫投入产出效率进行测算,提出完善贫困识别与瞄准机制,建立贫困户和脱贫户生计动态监测体系,将农村精准扶贫与乡村振兴战略有效衔接,实施后精准扶贫的贫困治理新举措[70]。孙玉环等分析多维贫困群体的贫困发生率[71]。

综上所述,我国扶贫成效和效率的研究从最初的零星研究走向近几年的大批量研究;从一般性扶贫成效效率研究走向专门领域的扶贫成效效率研究,再从专门领域扶贫成效效率的研究走向精准扶贫成效效率的研究。研究内容主要集中于对一般扶贫成效效率、扶贫资金配置使用成效效率、财政扶贫成效效率、旅游扶贫成效效率、金融扶贫成效效率、电商扶贫成效效率、保险扶贫成效效率、科教体育健康消费扶贫成效效率以及精准扶贫成效效率的测量及其方法、模式、存在问题和影响因素的探讨。研究方法从采取单一简单的方法向多采用DEA 模型或将其与如SFA、Malmquist 指数法、Bootstrap 方法、灰色关联分析方法、公众满意度等方法相结合转变。研究结论多为主张从单一收入维度向多维贫困识别方式转变,从单一评价指标体系向综合评价指标、综合绩效评价模式、扶贫效益综合评价指标体系转变,贫困治理方式由传统方式向后精准扶贫的贫困治理新举措转变。

总之,纵观现有的扶贫成效和效率研究,既有对当下扶贫工作实践的经验总结,也对未来预防返贫工作提供很多宝贵的对策建议,可谓研究成果丰硕,具有十分重要的价值;然而,对所有贫困县的扶贫成效和效率的整体性研究比较缺乏。鉴于此,本研究对此做一个尝试。

二、研究设计和数据来源与处理

(一)基本思路

为测量国贫县政府的扶贫成效,课题组成员首先采用科学方法建构一套指标体系,依据该指标体系,查找相关数据,然后采用科学方法进行测算,获得各县的数值和排名,之后比较各地的特点和差异,并对此提出相应的对策建议。

(二)测度办法

采用标准离差法计算各贫困县政府扶贫成效的标准化数值及排名,以此量化分析各贫困县政府扶贫成效的相对水平。

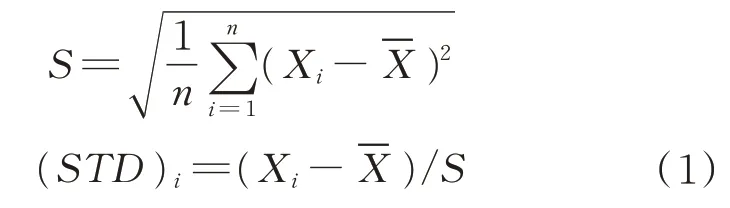

计算贫困县政府扶贫成效的标准差和标准化数值的公式分别是:

其中,Xi 为i指标的原始值;为i指标的平均值;n为县级政府测度样本数量;(STD)i为标准化值,S为标准差。

然后,根据437个贫困县政府扶贫效率测度样本的标准化值,进行贫困县政府扶贫效率及测度因素排名,按照华东、中南、西南、西北、华北、东北等六大区域予以分析,而后进一步比较东部地区、中部地区、西部地区和东北地区四个地区的特点,据此揭示我国贫困县政府扶贫效率的地区特征和差异。

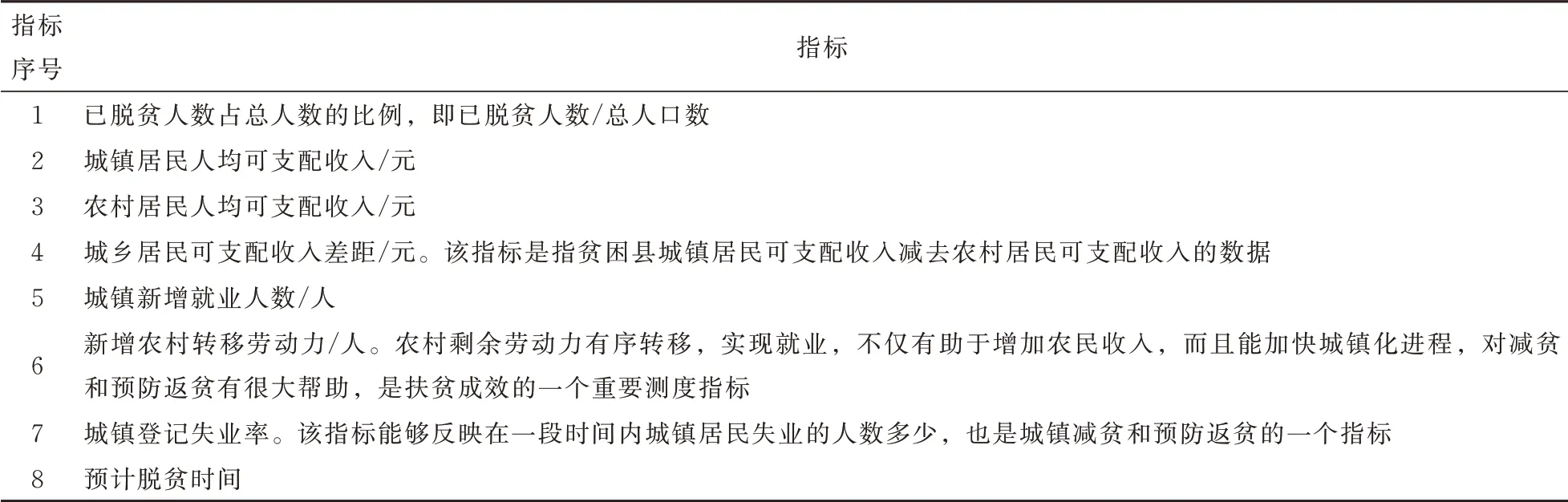

表1 贫困县扶贫成效测评指标

(三)测评指标体系

课题组采用专家打分法和主成分分析法建构了扶贫成效的测评指标体系。该指标体系共有8个指标,每个指标权重一样,总计分为100 分。

需要说明的是,指标1 到指标6 的数据来源于各贫困县2018年的政府工作报告和各贫困县2017年统计公报,指标7 的数据来自于各贫困县2017年和2018年的国民经济与社会发展计划执行情况。指标8 的预计脱贫时间是根据贫困县政府官网相关报道打分,先记录好时间,具体打分标准取决于脱贫的具体时间。脱贫时间如果为2018年上半年和2018年下半年均分分别给12.5 和10分;如果是2019年上半年的就给7.5 分,2019年下半年给5 分;如果是2020年或未知给2.5 分。

(四)测评数据的出处与加工

2018年测评434个国贫县,本研究仅取扶贫成效居全国前100 位的国贫县进行分析。有关国贫县政府扶贫成效的数据和信息主要来源于:一是各贫困县政府的2017年国民经济和社会发展统计公报;二是各贫困县政府预算执行情况及2018年政府预算草案报告,2018年贫困县政府工作报告,2017年各贫困县国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划草案的报告;三是各贫困县政府网站政务公开相关栏目或政府官方媒体相关报道; 四是各贫困县扶贫办,特别是市/县政府扶贫办网站信息;五是对于未能查阅的相关数据,采取以下办法处理:(1)以2017年或2016年的数据替代,个别的县如永新县、泰安县、隆化县以2015年数据替代;(2)根据所在的地级市,或省级政府的相关数据推断;(3)所有数据和信息收集、查询截止日期为2018年5月20日。

三、国贫县基本状况及扶贫成效测量结果与排名

(一)国贫县基本状况

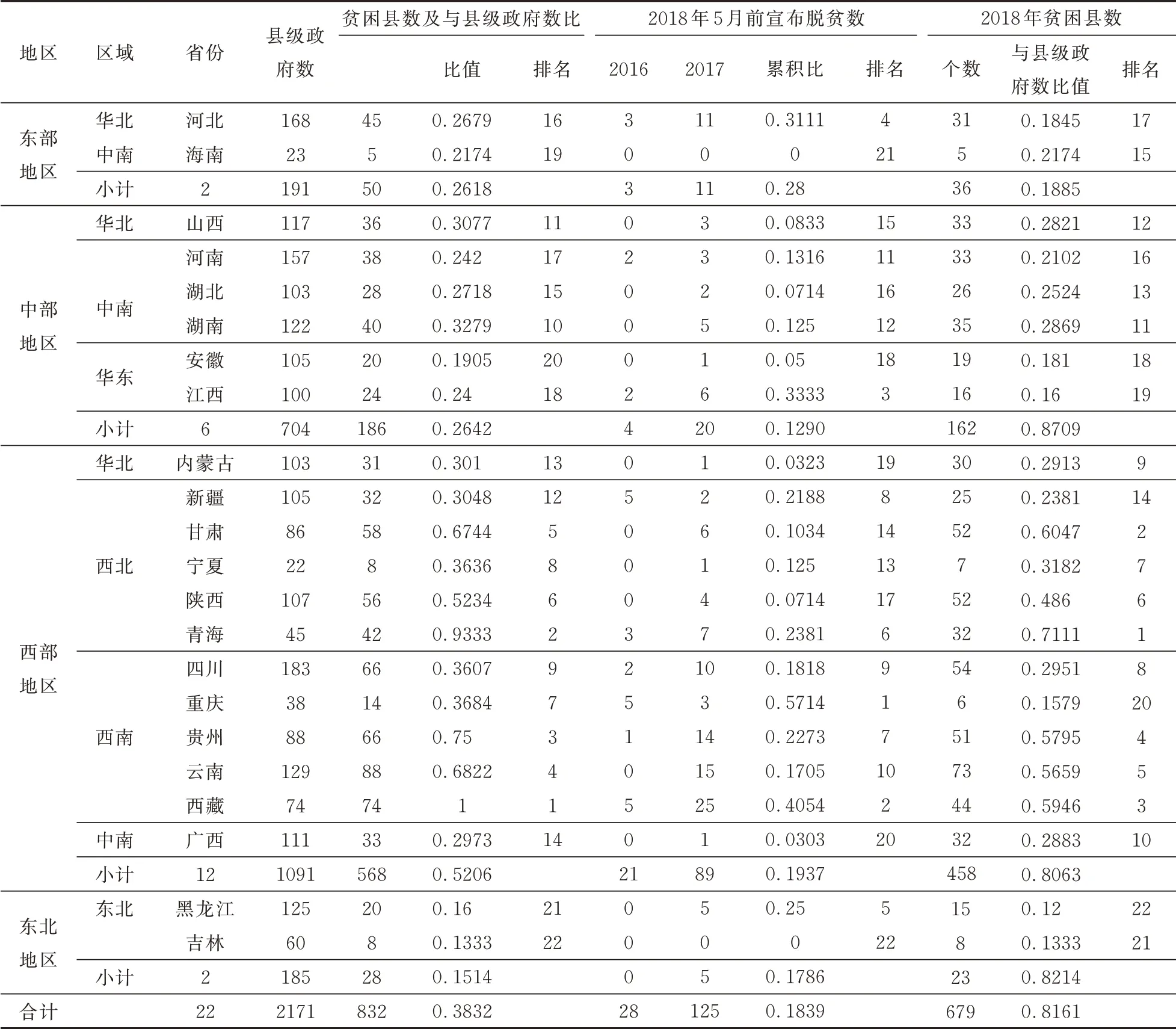

中国国贫县的由来和产生有一个较长的复杂变迁过程。早在1986年,中国政府着手开展国家级贫困县的认定工作,后经几次变迁调整,到2001年,将贫困县改为扶贫攻坚重点县; 又至2011年,将连片特困地区确定为扶贫开发主战场。2012年3月,国务院正式公布国贫县调整名单。2015年10月,十八届五中全会明确提出为实现全面建成小康社会的目标而要求“贫困县全部摘帽”。之后,一些省份的国贫县纷纷响应,在2016年、2017年相继宣布退出国贫县序列。其中,第一个正式宣布退出贫困县序列的是江西井冈山市,接着有河南的兰考县,之后一些贫困县陆续先后宣布退出该序列。表2 反映了中国国贫县的基本情况。

表2 2018年5月中国国贫县基本状况

从表2 可知,中国贫困县总数有832个,分布在22个省(直辖市、自治区),占据22 省(直辖市、自治区)2171个县级行政单位的38.32%。从地区分布来看,贫困县主要分布在西部地区,总共有568个,中部地区有186个,东部地区有50个,东北地区有28个。从区域来看,西南区域5 省共有308个,西北区域5 省有196个,中南区域5 省有144个,华北区域3 省有112个,华东区域2 省有44个,东北区域2 省有28个。从省份来看,云南省最多,有88个;其次是西藏,有74个;再次是四川和贵州,各有66个;后面依次是甘肃、陕西、河北、青海、湖南、河南、山西、广西、新疆、内蒙古、湖北、江西、安徽、黑龙江、重庆、宁夏、吉林和海南。但是从贫困县占各省县级行政单位的比例来看,西藏比例最高,达到100%,居全国第一; 其次是青海,为93.33%; 第三是甘肃,为75%; 第四是云南,为68.225%;后面依次是甘肃、陕西、重庆、宁夏、四川、湖南、山西、新疆、内蒙古、广西、湖北、河北、河南、江西、海南、安徽、黑龙江、吉林。

2018年5月之前宣布退出贫困县序列的贫困县共计153个,其中,西藏宣布脱贫数最多,达到30个,位居全国第一;第二是贵州和云南,各为15个; 第三是河北,有14个; 第四是四川,有12个;第五是青海,有10个;第六是江西和重庆,各有8个;第七是新疆,有7个;第八是甘肃,有6个;第九是河南、湖南和黑龙江,各有5个; 第十是陕西,有4个; 第十一是山西,有3个;第十二是安徽、内蒙古、宁夏和广西,各有1个;最后是海南和吉林,为0个。

但从脱贫县数与各省贫困县数的比例来看,属重庆最高,达到0.5741,居全国第一,这意味着重庆有近57.41% 的贫困县都已宣布脱贫,只剩下42.59% 的未脱贫; 第二是西藏,达到0.4054;第三是江西,为0.33333;第四是河北,为0.3111; 第五是黑龙江,为0.25; 第六是青海,为0.2381;第七是贵州,为0.2273;第八是新疆,为0.2188;第九是四川,为0.1818;第十是云南,为0.1705;后面依次是河南、湖南、宁夏、甘肃、山西、湖北、陕西、安徽、内蒙古、广西、海南、吉林。这些数据,正向上表明这些省份在前一段时期的扶贫成效的高低,排名越靠前,扶贫效果越明显,扶贫成效巩固压力就小;反向上表明这些省份在后一阶段的扶贫压力,排名越靠后,扶贫脱贫压力和巩固扶贫成效压力就越大。

最后,看看2018年各地区和各省剩余的贫困县数。从地区来看,西部地区还有458个,中部地区还有126个,东部地区还有36个,东北地区还有23个,全国累积剩余679个。从各省来看,云南还有73个,居全国第一;第二是四川,有54个;第三是甘肃和陕西,各有52个;第四是贵州,有51个;第五是西藏,有44个;第六是湖南,有35个; 第七是山西和河南,各有33个,第八是青海和广西,各有32个;第九是河北,有31个;第十是内蒙古,有30个;第十一是湖北,有26个;后面依次是新疆25个,安徽19个,江西16个,黑龙江15个,吉林8个,宁夏7个,重庆6个,海南5个。

再从各省(直辖市、自治区)余留贫困县数与贫困县总数的比例来看,青海为0.7111,居全国第一,这意味着青海还有71.11% 的贫困县急需巩固脱贫成效;第二是甘肃,为0.6047;第三是西藏,为0.5946;第四是贵州,为0.5795;第五是云南,为0.5659; 第六是陕西,为0.486;第 七 是 宁 夏,为0.3182; 第 八 是 四 川,为0.2951; 第九是内蒙古,为0.2913; 第十是广西,为0.2883;后面依次是湖南为0.2869,山西为0.2869,湖北为0.2524,新疆为0.2381,海南为0.2174,河南为0.2102,河北为0.1845,安徽为0.181,江西为0.16,重庆为0.1579,吉林为0.1333,黑龙江为0.12。这个比例表明,比值越高,说明需要脱贫的贫困县数越多; 排名越靠后,需要脱贫的贫困县数越少。

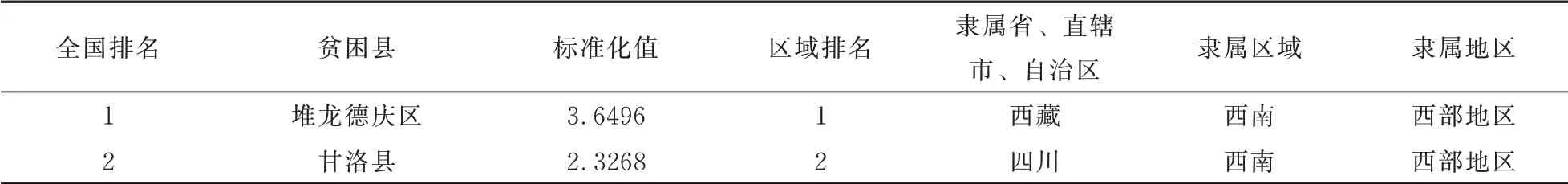

(二)国贫县扶贫成效测量结果与排名

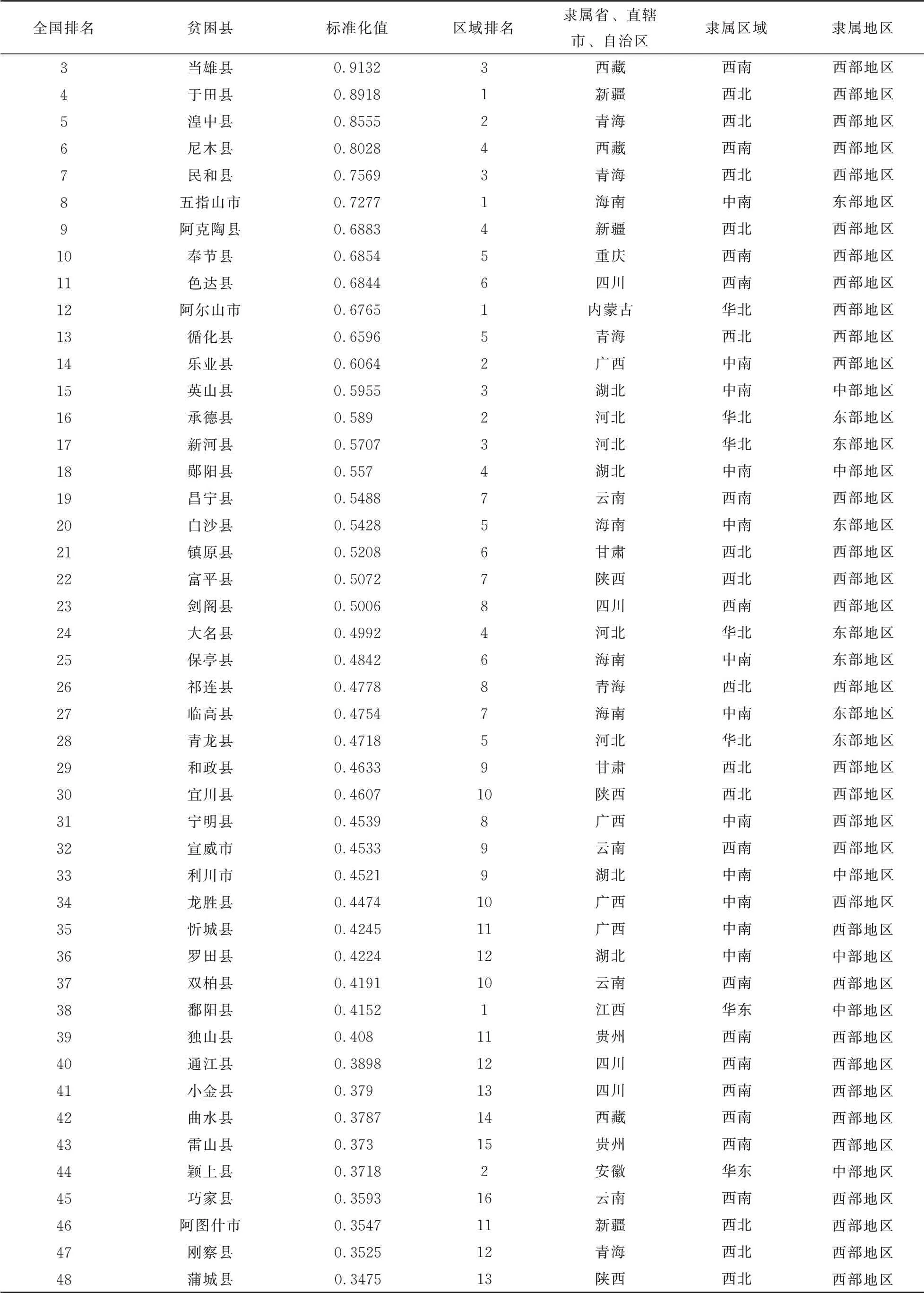

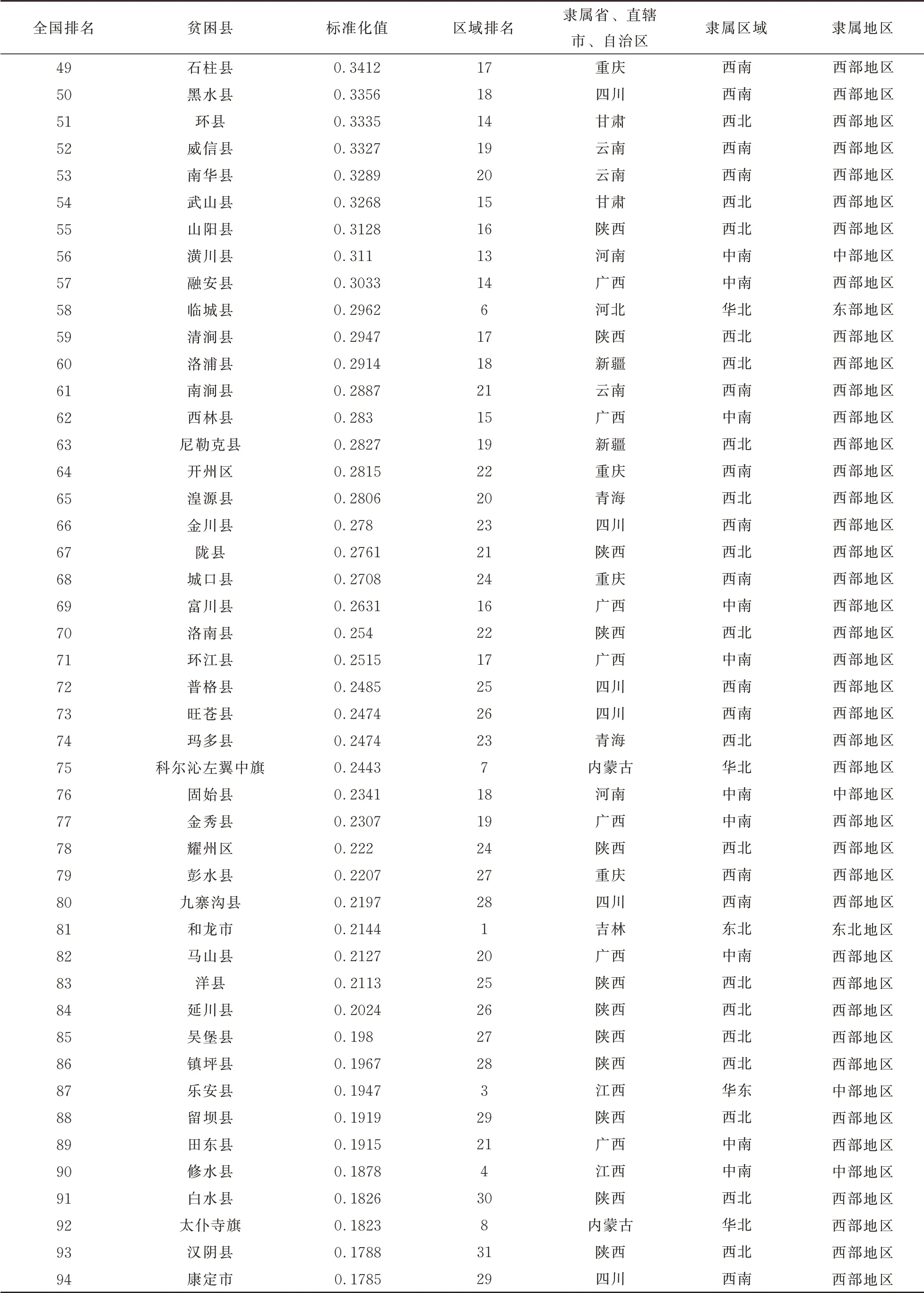

通过对国贫县扶贫成效的科学测量,获得了它们的测量数值和在全国和地区的排名。限于综合因素的考虑,本研究只择取排名居全国前100位的国贫县测度结果。具体信息见表3。

表3 2018年国贫县政府扶贫成效前100 名数值及全国排名

续表

续表

续表

四、国贫县政府扶贫成效结果分析

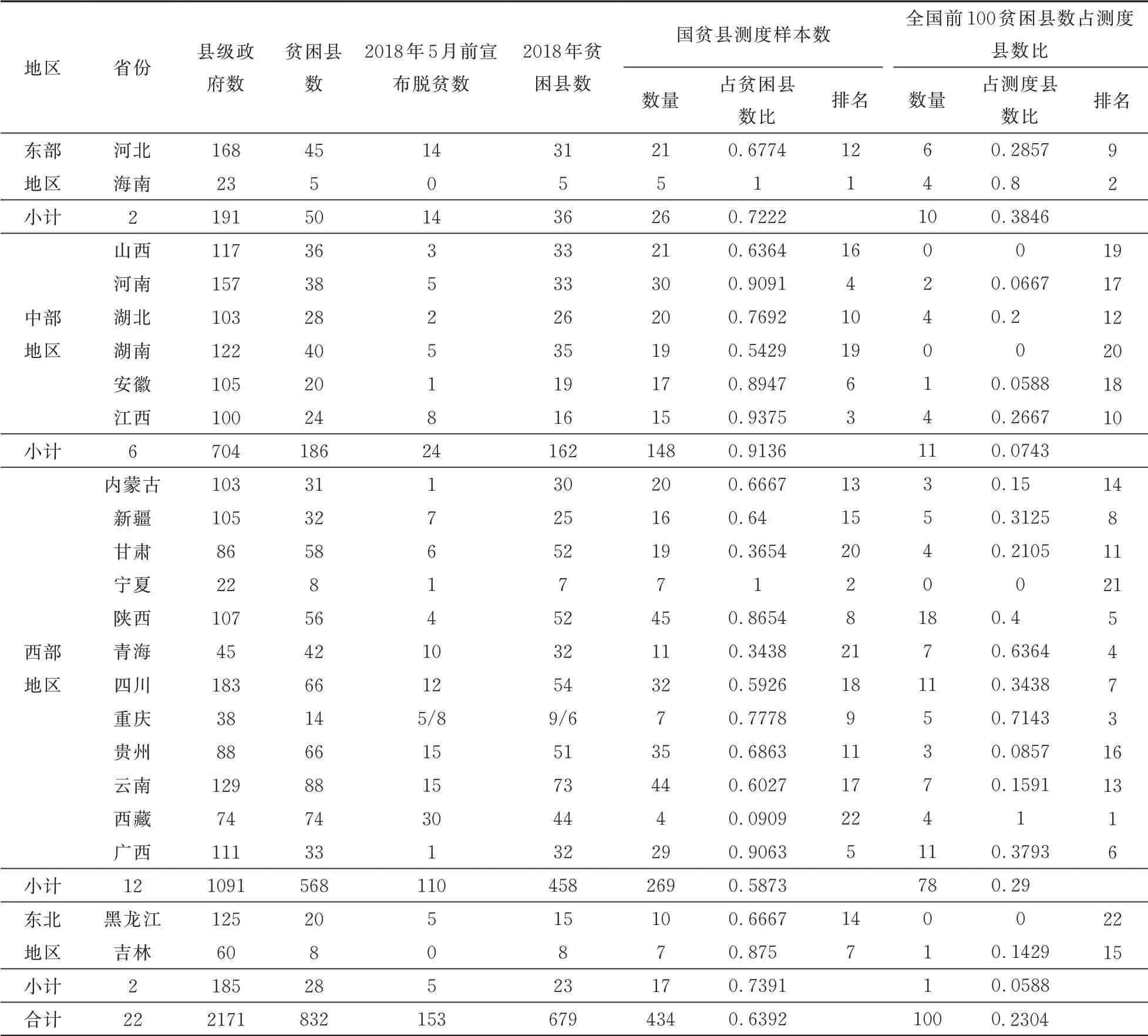

测度了2018年剩余的679个贫困县中434个,它们分布在中国的西部、中部、东部和东北地区的22个省中。下面对测度结果进行比较分析。

首先是测度样本数。从表4 可知,本次测度样本数占剩余贫困县数的63.92%。从地区数量上看,西部地区测量了269个,占西部地区剩余贫困县数的58.73%;中部地区测量了148个,占其剩余数的91.36%;东部地区测量了26个,占其剩余数的72.22%;东北地区测量了17个,占剩余数的63.92%。

表4 2018年国贫县测度样本数及居全国前100 位数比

从各省(直辖市、自治区)的测量数来看,测量样本数最多是陕西,达到了45个,居全国第一;第二是云南,有44个;第三是贵州,有35个;第四是四川,有32个;第五是河南,有30个;第六是广西,有29个;第七是河北和山西,各有21个; 第八是湖北和内蒙古,各有20个;第九是湖南和甘肃,各有19个;第十是安徽,有17个;后面依次是新疆16个,江西15个,青海11个,黑龙江10个,宁夏、重庆、吉林各7个,海南5个,西藏4个。但是,从测量样本数占各省剩余贫困县数的比例来看,当属海南和宁夏最高,达到100% 的测量,两省分别居全国第一和第二; 第三是江西,为93.75%; 第四是河南,为90.91%;第五是广西,为90.63%;第六是安徽,89.47%; 第七是吉林,87.5%; 第八是陕西,为86.54%;第九是重庆,为77.78%;第十是湖北,为76.92%;后面后面依次是贵州、河北、内蒙古、黑龙江、新疆、山西、四川、湖南、甘肃、青海、西藏。

其次是测度结果占全国前100 位的贫困县数和比例。先看地区差异。地区差异表现在量上和比例上。从数量上讲,西部地区进入全国前100的县最多,有78个县;其次是中部地区,有11个县;再次是东部地区,有10个县;最少的是东北地区,只有1个县。但从进入全国前100 的县占测度县数的比例来看,应属东部地区最高,为38.46%;其次是西部地区,为29%;再次是中部地区,为7.43%; 最低的属东北地区,为5.88%。可见,扶贫成效居全国前100 名的县大部分集中在西部地区,但比例最高的则属东部地区。

再看看各省(直辖市、自治区)的差异。各省(直辖市、自治区)差异也表现在数量和比例上。从数量上讲,陕西有18个县进入全国前100名,数量上居全国第一;四川和广西各有11个县,居全国第二;青海和云南各有7个县,居全国第三;河北有6个县,居第四;新疆和重庆各有5个县,居第五;海南、湖北、江西、甘肃、西藏五个省份各有4个县,居第六;内蒙古和贵州各有3个县,居第七;河南由2个县,居第八;安徽和吉林各有1个,居第九;山西、湖南、宁夏、黑龙江为0个。

从进入全国前100 位的县占测度县数的比例来看,当属西藏最高,达到100%,也就是说,西藏被测度的4个县都进入了全国前100 名之内;其次是海南,达到80%; 第三是重庆,为71.43%; 第四是青海,为63.64%; 第五是陕西,为40%;第六是广西,为37.93%;第七是四川,为34.38%;第八是新疆,为31.25%;第九是河北,为28.57%;第十是江西,26.67%;第十一是甘肃,21.05%; 第十二是湖北,为20%;第十三是云南,为15.91%;第十四是内蒙古,15.91%;第十五是吉林,为14.29%;后面依次是贵州8.57%、河南6.67%、安徽5.88%;山西、湖南、宁夏、黑龙江四省为0。

从绝对数量上看,陕西、四川、广西等省份居全国前列,但从比例来看,却是西藏、海南、重庆等居全国前列。这表明各省、直辖市、自治区在扶贫成效上还是有一定的差异。

五、讨论与对策思考

(一)讨论

由上可知,在近几年的精准扶贫攻坚战中,各地区、各省(直辖市、自治区)各县都做出了很大的努力,付出了较大的辛劳,也取得了较明显的扶贫成效。这些从脱贫县数以及扶贫成效上都能体现出来。当然,从中也可发现,各地区、各省(直辖市、自治区)之间的扶贫成效也存在一定差异。这种差异表明各地区、各省(直辖市、自治区)之间的扶贫攻坚任务轻重不一、扶贫成效巩固压力大小不同,也反映了下一阶段各地区、各省(直辖市、自治区)防贫压力的差异。

特别是2020年全面脱贫已经宣告完成,而各省(直辖市、自治区),特别是西部地区和中部地区脱贫摘帽之后的县市区如何巩固扶贫成效和预防返贫,对各方来说确实有较大的压力和挑战。再加上当前百年难遇的新冠疫情,着实在原有的压力上再额外增加不小的负担。但不管怎样,巩固扶贫成果、预防返贫的工作还必须坚持去做,这就需要各省(直辖市、自治区)各贫困县不仅要在战略上谋篇布局,做好远近规划和部署,还需要采取一些具体可行的跟进措施,巩固扶贫成效,预防返贫和新贫困户的出现。

(二)对策思考

在后精准扶贫时代,扶贫工作的重心不再是扶贫攻坚,而是转向巩固扶贫成效、缓解相对贫困和预防返贫,进一步减缩发展差距,扩大低收入人口的增收渠道,增加和保障低收入人群的稳定收入,改善他们的生活质量,从而为他们走上共建共治共享的共同发展和共同富裕道路上来打好坚实的基础。这就需要各地方政府除了继续科学正确地贯彻中央有关精准扶贫和疫情防控的大政方针政策外,还必须努力结合各地实际情形,在维护现有防疫成绩的同时尽快组织生产和经营,巩固已有的扶贫成果和生产销售成果。为此,还须做好以下几方面的工作。

一是要加强基层党组织建设和基层干部队伍建设,选好人用好人。一个好的支部,一个好的干部,在贫困地区脱贫致富发展中起到组织保障和领头羊的作用,是群众摆脱贫困走向富裕的重要组织保障和干部保障。习近平总书记曾多次强调:“帮钱帮物,不如帮助建个好支部;”“群众富不富,关键看支部;支部强不强,关键看领头羊。”可见,基层党组织和基层干部在基层工作中起到不可替代的作用。然而,当前一些基层党组织有“弱化、虚化和形式化”的倾向,一些干部也存有“不愿吃苦、不敢担当,不求有功、只求无过”的想法和做法,而导致“ 说话没有人听,干事没有人跟;干部在干,群众在看”等现象。这些现象若任由下去,不但不能巩固扶贫成效,帮助贫困地区脱贫致富,反而会给地方发展带来阻碍。因此,要让贫困地区的群众过上好日子,首要的是抓好基层党组织建设和基层干部队伍建设。这个没有做好,贫困地区的脱贫致富将没有好的组织保障和干部保障,已经取得的扶贫成果也将难以巩固和维系。

二是做好组织谋划科学部署和顶层设计,加紧产业更新和产业升级政策的实施,寻求疫情之后新的经济增长点,稳就业保生活,积极引导、创新扶贫帮困新模式、新方式,有效实施“ 分类、先行和特别”救助,预防返贫和预防新贫困人口的出现,尽力巩固脱贫成效和坚守脱贫摘帽不脱政策的底线,健全和精准推行社会救助兜底保障政策,努力解决“两不愁三保障”问题,适时适当提高救助标准,提升救助水平。加大资金投入,加强基础设施建设,改善生活生产条件。

三是各级地方政府在加强调查研究的基础上建立健全一套稳定脱贫长效机制,具体包含建立科学精准的返贫监测长效机制,及时掌握脱贫群众的困难和需求,适时发现扶贫成效巩固的难点和难处,并给予及时处理;建立健全稳定的利益联结和产业扶贫机制,探索“基地+ 农户”模式、“龙头企业/合作社+ 基地+ 农户”模式、“合作社+产业大户/集体+农户”模式,形成风险共担、收益共享的合作共同体,保障脱贫人口有较稳定的收入和经济来源;构建有效可持续的稳定就业机制,保障有劳动能力的低收入人群能够有稳定的就业机会;培育科学稳定的系列帮扶脱贫机制,包括产业扶贫机制、教育扶贫机制、金融扶贫机制、健康扶贫机制、技术扶贫机制、旅游扶贫机制等。特别是要加强教育和健康扶贫,避免因贫失教、因病致贫、因病返贫。

四是发动群众,激发活力,充分发挥社会组织的作用和统战工作的优势,大力整合资源,集中解决影响扶贫成果巩固的难点和难处,保障脱贫致富持续稳定开展。脱贫致富不仅是地方政府和基层干部的日常工作,更是关切到基层群众的切身利益的大事。因此,巩固扶贫成果,帮助群众脱贫致富,需要群众的广泛参与,也需要社会组织的积极介入。这就要充分发挥基层统战工作的优势,鼓励和引导广大群众和社会组织积极参与到脱贫致富的工作中来,激发他们的活力,整合社会资源,及时发现影响扶贫成效巩固的难处,集中解决影响贫困群众脱贫致富的难点问题,把脱贫成果与乡村振兴有机衔接,让乡村振兴工作有序健康进行。

六、结语

总之,在精准扶贫后期,扶贫攻坚的重心由扶贫转向巩固扶贫成效、预防返贫和乡村振兴。科学有效地提升各地方政府巩固扶贫成效能力、预防返贫能力和乡村振兴能力,是精准扶贫后期的工作中心,不仅需要各地方政府同中央齐心协力,也需要各地方政府与民众齐同努力,共同克服疫情之后的各种困难,共同完成脱贫致富的重任,实现乡村全面振兴和全民共同富裕的宏伟目标。