基于认知理论的初中物理实验分类研究

2021-11-29郭晓萍秦晓文

郭晓萍,秦晓文,尹 玮,张 殷

(1.教育部教育装备研究与发展中心,北京 100080;2.北京教育科学研究院,北京 100036;3.广西师范大学 物理科学与技术学院,广西 桂林 541001)

R. M. 加涅的学习分类理论认为学生的学习有多种不同类型,分别对应不同的学习过程和条件,从而产生不同的学习结果,并在此基础上提出了任务分析教学论,主张在实施教学之前,分析学习的不同类型,针对不同类型的教学目标采用不同的教学过程、方法和评估[1]. 实验教学是初中物理教学的重要组成部分,是落实物理课程目标、全面提升学生科学素养的重要途径[2]. 要发挥实验在物理教学中的重要作用,需要做好物理实验的分类工作. 目前研究一般将初中物理实验简单划分为教师演示实验、学生分组实验和课外实验[3-4],该分类不利于教师把握各类实验的本质特征而开展有针对性的教学. 本文基于认知理论分析,归纳了各类实验的特征属性、教学内容以及素养要求,为实现初中物理实验教学和评估的一致性提供参考.

1 基于认知理论的物理实验分类

1.1 理论依据

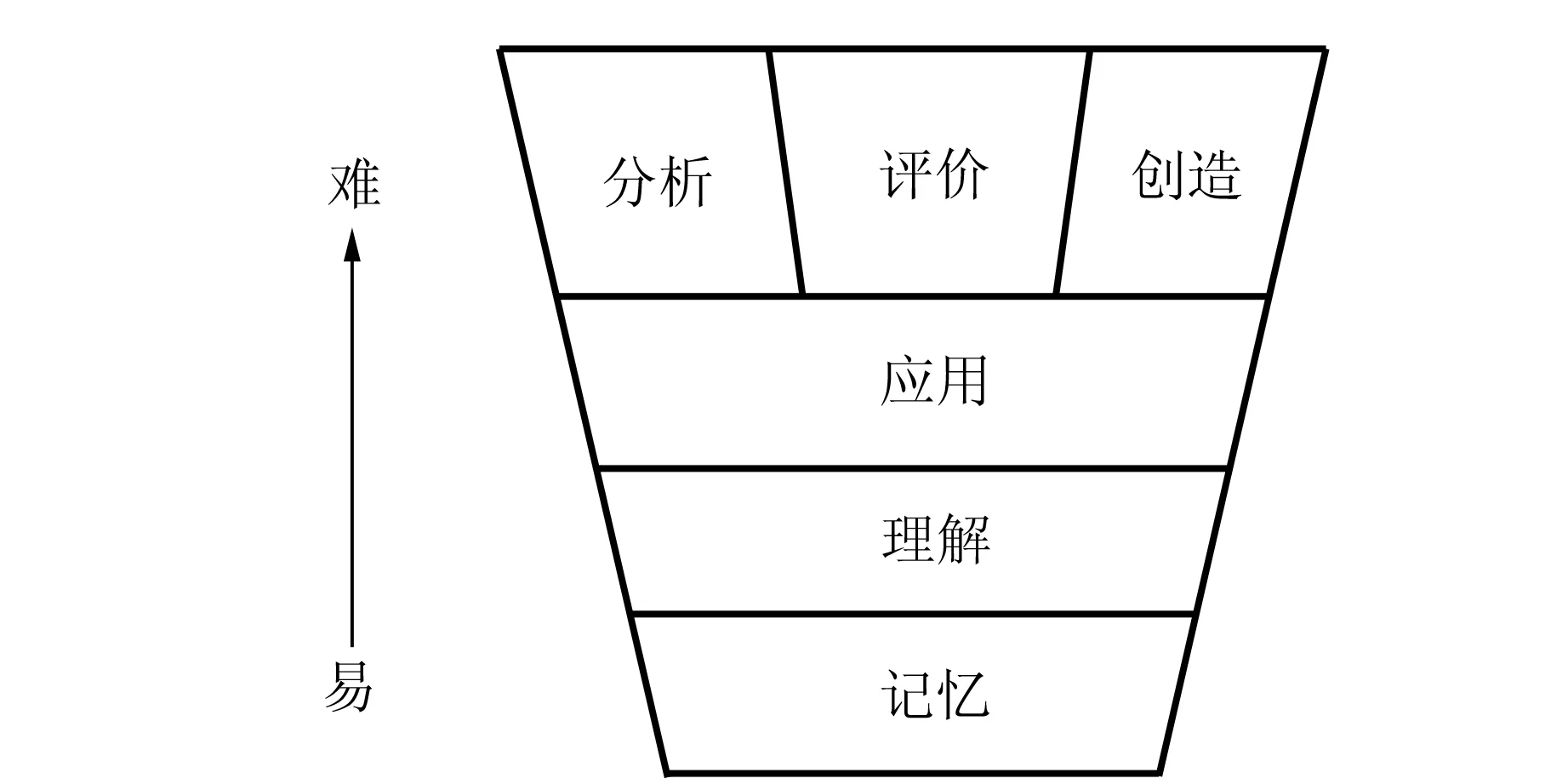

布鲁姆在《教育目标分类:认知领域》中按照从简单到复杂的顺序将认知技能分为识记、领会、应用、分析、综合、评价6个层次. 课程论专家安德森(L. W. Anderson)、认知心理学家梅耶(R. E. Mayer)、测验与评估专家艾雷辛(P. E. Airasian)等人在广泛实践的基础上对其进行了进一步的修订,提出了认知过程的6个维度(记忆、理解、应用、分析、评价和创造)[1],如图1所示. 由于实验是一项综合性的学习活动,不是单一的思维活动,因此本研究选取该理论中理解、应用、分析和创造4个维度为物理实验分层,并分析各类实验特征,构建适宜实验环境的主要依据.

图1 布鲁姆认知理论修订图

1.2 分类框架

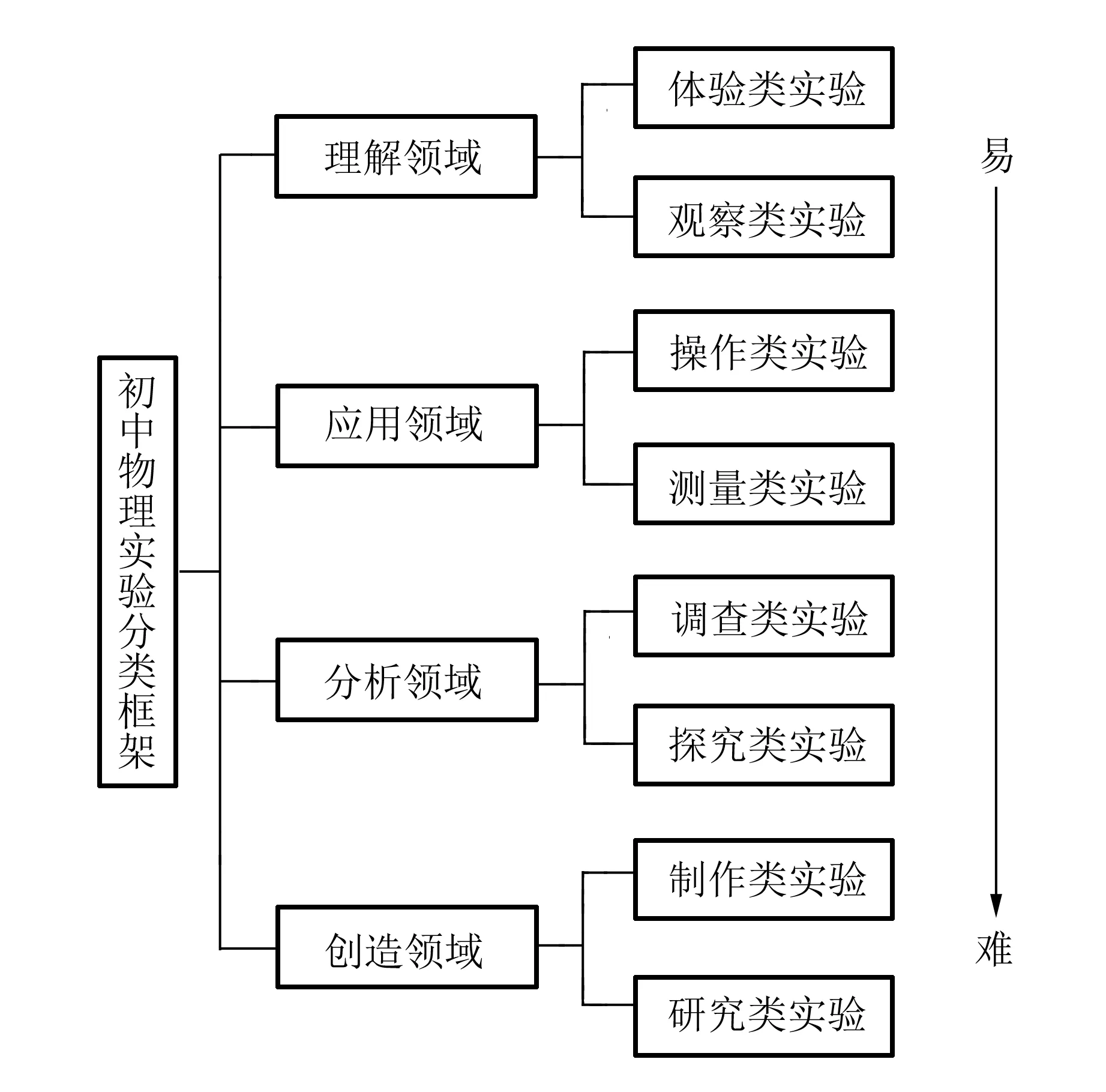

根据实验内容属性将初中物理实验分为观察、体验、操作、测量、调查、探究、制作、研究8大类,分析各类实验的学习特征和要求学生达到的能力水平,借鉴布鲁姆认知理论的修订成果,按照素养形成的难易程度形成图2所示初中物理实验分类框架. 其中理解领域包括体验类实验和观察类实验,关注学生的直观感受和直接经验,实验难度较低;应用领域包括操作类实验和测量类实验,聚焦知识的浅层应用,实验难度一般;分析领域包括调查类实验和探究类实验,聚焦物理规律和科学方法,实验难度较高;创造领域包括制作类实验和研究类实验,强调复杂问题的解决或者创新性研究,实验难度最高.

图2 初中物理实验分类框架

1.3 内容界定

1.3.1 体验类实验

体验,既是实验过程,也是实验结果. 体验类实验是指学生作为实验主体经历某项实验活动,并能从其经历和反思中获得认知和情感[5]. 简而言之,学生的直觉感受即是对实验结果的直接认知,因此把体验类实验归为认知层次较低的理解类. 例如,学生通过手感知不同温度的水的冷热程度,形成对温度高低的直观认识;用2只手的大拇指同时压住钢笔的两端,通过比较手指的感觉,分析压强与受力面积的关系;学生通过穿鞋底纹路不同的运动鞋,发现增大或减少摩擦力的方法,并获得摩擦力相关知识和经验;洗完澡后身体上残留的水分蒸发,会有凉爽的感觉,从而让学生形成蒸发吸热的认知.

体验类实验通过简单、直观而又真实的问题情境或实验环境即可激发学生的认知冲动,通过利用学生最直接的感受,让学生获取相关的知识和技能. 该类实验一般不需要使用教学工具和实验仪器.

1.3.2 观察类实验

科学方法需要通过观察自然现象,形成并进行假设检验[6]. 观,指感知行为;察,指分析思考. 在观察类实验中,学生主动从课堂演示实验或物理现象中获取信息[7],进而通过提问、假设、分析、验证、归纳等一系列活动形成物理观念,培养科学推理、科学论证、质疑创新等思维能力. 由于学生的实验行为仅限于对实验过程和结果的分析、加工与提炼,所以把该类实验归为实验认知层次较低的理解类. 例如,通过观察白光经过三棱镜后的彩色光谱,可以形成色散的概念,分析色散的规律;观察在加热过程中,水随温度变化的状态,归纳水沸腾时的特征和规律. 由于人的感官有限,且容易受到主观影响,因此可借助实验仪器实现进一步观察,例如借助示波器观察声波的波形、振幅和频率等.

观察类实验具有现象明显、清晰、可视性强和易于获取信息等特点,所以该类实验的仪器设备通常尺寸较大,且有较好的放大功能. 另外,具有记录、保存和结果再现功能的仪器对长时间观察或瞬时现象的观察也十分重要.

1.3.3 操作类实验

操作类实验类似国外的菜谱式实验(Cookbook lab),是指学生遵循给定的实验规则或流程,使用相关实验器材循序渐进地完成预定的实验程序. 这类实验一般不涉及设计、探究等复杂流程,而是以操作为手段,以仪器的正确使用和物理程序的正确实施为目标,旨在培养学生的操作能力和实验技能,进而帮助学生形成规范、严谨的科学态度,因此将此类实验归为应用领域.

操作类实验能够培养学生对基本实验仪器及仪器参量的识别能力,以及合理选择和正确使用实验仪器等基本能力. 例如,电流表、电压表、天平、温度计的正确使用,简单电路的连接、安全用电等实验,都要求学生正确、规范操作. 该类实验需要学生在掌握基本物理知识后,能够按照正确的方法、流程和规则完成实验. 因此该类实验所需要的教学仪器应具有基础性、安全性、规范性和通用性等特点.

1.3.4 测量类实验

测量类实验是指学生借助测量工具,按照某物理规律或物理方法量化物体某属性的活动过程. 此类实验对学生的要求为:具有初步的物理观念和实验技能;在特定情境和具体条件下,能运用相关物理知识和规律,设计简单的实验方案;能够采用合适的测量工具和测量方法获得实验数据,进而完成数据的处理、表述、分析、交流、评估等系列活动. 该类实验能够培养学生构建和运用简单物理模型的能力.

测量类实验是以实验器材的应用为手段,以物理属性的量化表达为目标,因此可以将此类实验归为应用领域. 例如,对温度、长度、时间、质量、力等物理量的直接测量,以及对平均速度、滑轮组机械效率和固体、液体密度的间接测量等实验. 该类实验所需仪器与操作类实验相似,即实验仪器应具有规范性、标准性、通用性、工具性等属性.

1.3.5 调查类实验

调查类实验是指学生针对已有的科学问题,提出科学性假设,设计出具有可行性的实验方案,通过调查、观察或测量等方式来收集实验证据或信息,通过分析、评估、论证等思维过程形成结论的活动. 此类实验对学生有如下要求:在真实情境中面对结果开放的物理问题,能够设计出简单的调查方案;能够根据信息或数据所需精度选择恰当的调查方式或测量工具来收集实验数据;能够采用图表等方式呈现数据,并运用科学方法分析数据和寻找规律.

调查类实验能够培养学生的批判性思维、辩证性思维、系统性思维以及收集数据和发现规律的能力,有利于帮助学生建立科学、技术与自然、社会、经济发展之间的联系,培养其客观公正、实事求是的科学精神与科学态度.

调查类实验是通过对真实情境的调查,了解其存在的问题,经过分析和研究,准确地把握问题的本质和规律[8],因此将此类实验归为认知层次较高的分析领域. 例如,调查磁性材料的应用,测量学校不同场所的噪声值并分析噪声的来源,等等. 根据调查类实验的特征,该类实验除了需要用到常规的记录工具,也需要用到与之相关的测量工具、设计工具、绘图工具以及处理数据或图表的分析工具(软件)等.

1.3.6 探究类实验

探究类实验是学生在学习和日常生活中发现物理问题,通过实验提出假设并检验假设的过程. 此类实验对学生的要求为:能够在具备基本实验技能的基础上,对物理问题提出假设,甄别出自变量和因变量;能够选择合适的仪器、设备与工具,采用科学的物理方法设计实验,并能在设计过程中考虑控制变量和实验对照; 在实施探究方案的过程中,能够获取证据与信息,分析和处理数据,描述、解释、探究实验结果和研究其变化趋势; 能够对实验结果进行科学评估,用适宜的方法和手段呈现结果.

探究既是过程,也是培养学生各种能力的重要手段. 初中阶段的探究类实验,通常是控制单一变量,分析因变量与自变量的关系,进而总结相关物理规律,故将此类实验归为认知层次较高的分析领域. 例如,探究重力的大小和质量的关系,探究水加热至沸腾过程中温度变化的特点,探究平面镜成像时的物像关系,探究通电螺线管外部磁场的方向,等等.

探究类实验除了需要用到工具类、测量类仪器外,还需要用到针对特定实验而开发出来的专用仪器,例如平面镜成像实验仪、光反射实验仪等,这些设备具有专用属性,能够满足不同变量、不同条件的探究需求.

1.3.7 制作类实验

制作类实验是指学生基于应用类物理问题,创造性地构思实验制作方案,运用所学的知识、技能和方法,制作出有型作品的过程. 在此类实验中,学生通常会经历如下过程:发现和明确问题,综合运用技术知识和物理知识对目标作品及各个要素进行分析;提出符合设计原则且具有一定创造性的方案; 采用相关器材、工艺和方法,将想法及方案转化为有型作品,或对已有作品进行改进和优化.

制作类实验过程能够在实验活动中培养学生的综合分析能力、知识运用能力、图样表达能力、物化能力、创造性解决问题能力和动手实践能力,同时能够促进学生将所学的物理知识与社会、生活、技术发展进行紧密结合. 例如,课标及教材中提到的制作出能够展示物理本质的模型、简单的测量工具和简易的仪器,包括自制温度计、自制测力计、水位报警器的设计与制作等. 由于制作类实验是有目标的创造性行为,所以将此类实验归为认知层次更高的创造领域. 制作类实验通常需要用到设计类软件、制作加工工具和分析测试类工具等.

1.3.8 研究类实验

研究类实验是指由学生主动提出实验选题,通过自主构思、深入分析、完整研究和科学表达的过程,利用科学研究方法获得新知识的实验方式[9]. 这类实验问题可能是物理问题,也可能是跨学科问题,结果通常是开放与未知的.

研究类实验要求学生能从针对物理现象和物理规律,提取出可通过科学研究及实验进行解答的问题,并通过长时间的实验研究来解答这些复杂问题. 在此过程中,学生会经历完整的科学研究过程,即:从真实复杂问题的提出,到拆分为多个小的问题;根据这些小的问题,提出合理的猜想和假设,并进行文献调研、研究与分析;设计出科学性的研究方案,通过评估不同研究方案,根据实际情况选取可行及可信的方案实施实验;在实验过程中收集证据和实验数据,通过总结、分析,得出结论;经过反复验证与反思,系统地撰写研究报告,固化研究成果.

研究类实验能够培养学生的科学思想、科学方法、科学技能甚至科学精神. 学生在研究过程中会遇到许多未知的问题,因此需要学生运用科学的思维方式,创造性地提出方案解决问题,所以将此类实验归为认知层次更高的创造领域.

研究类实验在常规课堂中涉及较少,一般以第二课堂或者学科创新活动、主题学习、项目学习等形式开展. 此类实验具有问题开放、形式多样的特点,所需实验设备与器材也具有一定的开放性和多样性.

2 初中物理实验分类统计

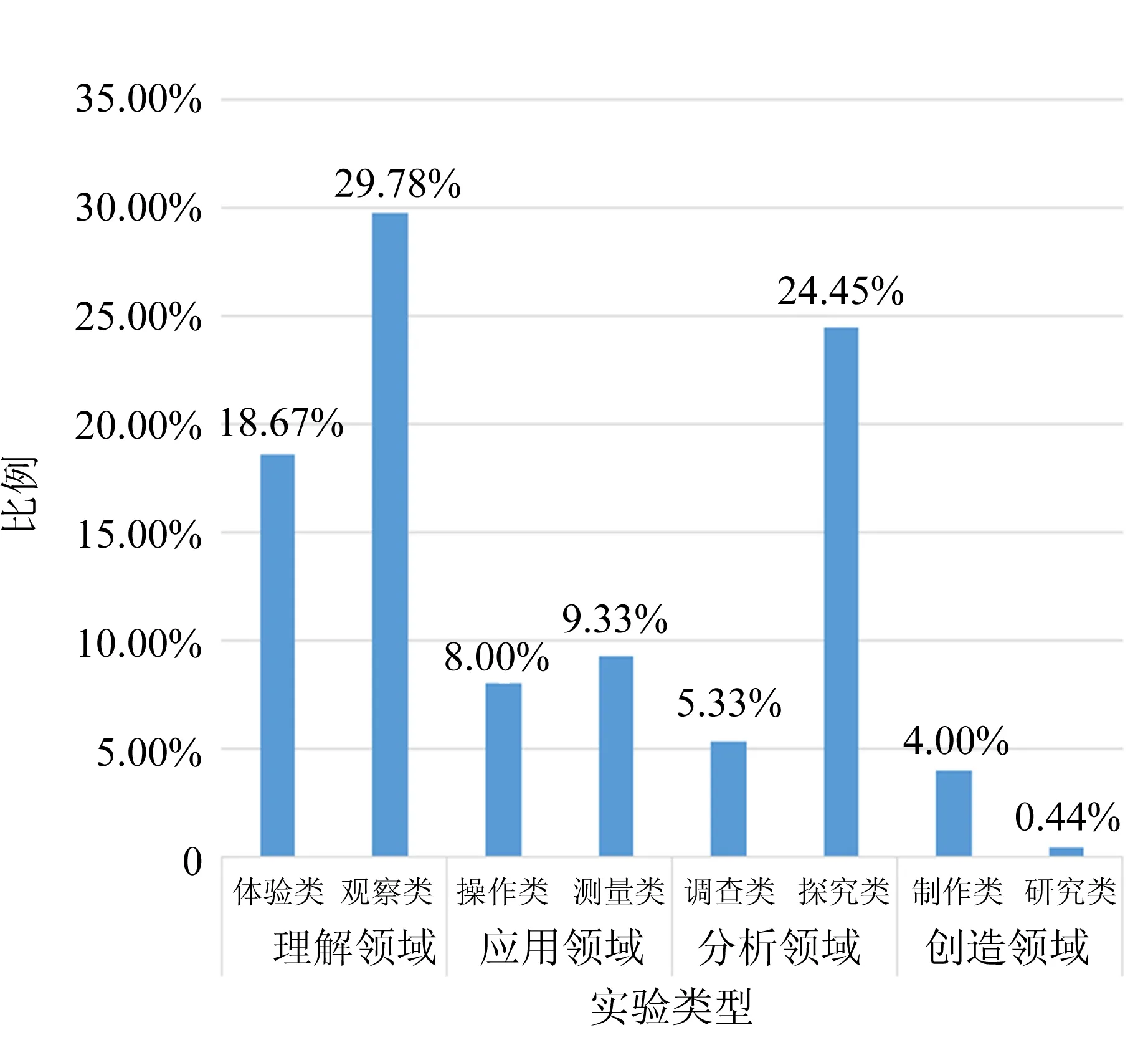

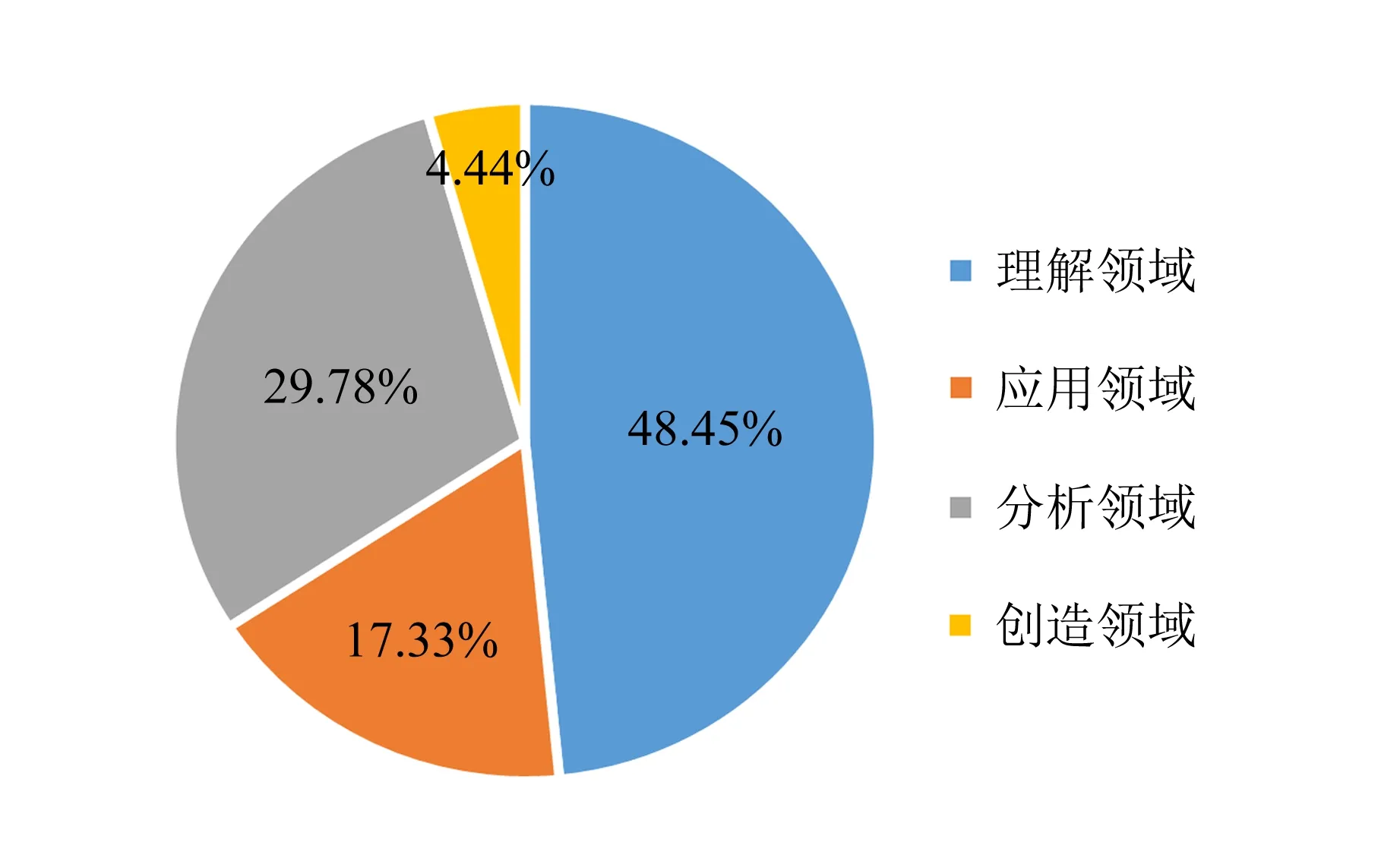

本研究梳理了《义务教育物理课程标准(2011年版)》、《初中物理教学装备配置标准》(JY/T 0619-2019)和人教版、沪科版、沪粤版、北师大版等初中物理教材中所涉及的所有实验,合并其中类似的实验,保留各个版本不同的实验,形成了225个实验条目. 采用上述基于认知理论的分类框架,对225个实验进行了4大领域8个分类的编码统计,结果如图3和图4所示.

图3 不同类型实验的数量分布

图4 不同领域的实验数量比例

理解领域和分析领域的实验数量占比较大,其中理解领域实验数量约占实验总数的50%,分析领域实验数量约占实验总数的30%,这与初中生的认知特点相符合. 初中阶段是学生抽象思维、逻辑推理能力迅速发展的时期,体验类、观察类、调查类和探究类实验有利于帮助学生从物理现象到物理本质的深入理解,有利于学生在真实的学习情境中发展科学推理、科学论证、批判质疑等学科核心素养,推动学生从物理观念到科学思维的培养.

创造领域实验数量占比较低,即制作类实验和研究类实验占比只有4%和0.44%,这说明目前初中物理实验教学的开放性还不足,给予学生自主运用物理知识进行动手创作和科学探索的空间还不够. 制作类实验和研究类实验对学生学习兴趣的形成与保护,发散思维与创新意识的培养都具有重要价值,是创新型人才、高端技术人才培养的长期性、基础性的积累过程. 《义务教育物理课程标准(2011年版)》虽然对制作类有一定的活动建议,但在教材编写、日常教学中还需要进一步加强.

科学探究是初中物理实验的重要特征,因此探究类实验占实验总数的24.44%,远高于测量类、操作类等传统实验类型,这说明科学探究已经在初中物理实验教学中占据主导地位. 物理实验教学正逐步从认知层次较低的体验、观察、测量、操作等实验类型向认知层次较高的制作、探究等实验类型转变,这在一定程度上有利于解决实验教学中长期存在的教学方法单一、内容枯燥、教学流程死板等多种问题.

3 教学建议

3.1 加强顶层设计,合理设置初中物理实验类型与实验内容

随着传感器技术、数字技术、光影技术、激光技术、纳米技术、半导体技术等现代科技在教学设备中的广泛应用,传统物理实验的实验目的、实验内容、实验方法以及实验所需要的基本技能都发生了改变. 实验技能也从对实验器材的基本应用扩展到对物理知识、物理规律、物理方法和物理思想的实践与应用. 因此课程标准和教材在设置实验项目时,应充分考虑学生实验能力进阶的发展需求,在各个模块合理设置理解领域、应用领域、分析领域和创新领域的实验主题与实验内容,让学生充分经历体验、观察、操作、测量、调查、探究、设计制作、科学研究等不同学习过程,由简至难、由浅入深、由点到面地培养学生的实验能力与科学素养.

3.2 丰富实验教学方式,强化高层次能力目标的实验教学

近年来,随着科学探究在物理实验教学中的广泛应用,基于高层次能力目标的实验教学数量明显提升,但与英、美、芬兰等发达国家的科学教育相比,还具有一定的差距. 建议在各个教学模块中,遵照学生认知规律,基于项目教学、主题学习等教学方式,多开展基于科学方法的物理调查,基于学生动手实践的设计制作,基于半结构化的研究性实验活动,在实践中培养学生学习物理的兴趣、运用物理的能力,为培养具有高阶思维能力的创新型人才奠定基础.

3.3 改革评价方式,提升教育质量与教育水平

基于目前中小学校外作业减负、校内教育质量提升的改革目标,充分发挥教育评价的正向导向作用,将学生的调查实践、作品制作、研究小论文等日常学习成果纳入学业水平评价. 强化过程性评价,丰富评价形式与评价内容,利用立体多元的评价方式,为初中物理教学创设遵循学科特征、尊重学生个性发展、服务教育高质量发展的育人环境.

4 结束语

本文基于认知理论,对初中物理实验分类进行了研究,并据此对初中物理实验进行了分类统计与分析. 研究结果可为相关政策和标准的研究、物理实验课程的设置和评价、物理实验教学以及基于实验素养的学生能力的培养提供参考.