中国老年人失能水平的比较研究①

——基于四项全国性调查数据

2021-11-29伍小兰乔晓春

陈 鹤 刘 艳 伍小兰 乔晓春

(1. 中国人民大学 公共管理学院,北京 100872;2. 北京大学 人口研究所,北京 100871;3. 中国老龄科学研究中心,北京 100054)

1 引言

在2019年末,我国65岁及以上老年人口规模达到1.76亿,占我国总人口的12.6%,占世界老年人口的1/5以上[1-2]。老年人健康状况关系着我国医疗、养老和长期照护等社会保障体系的可持续性,也是实现健康老龄化和积极老龄化等理念的基石[3]。以Katz量表测量的老年人失能水平是目前国内外学术界中应用最广泛的老年人健康评估指标之一[4-7]。我国也已经积累了多个包含Katz量表的全国性社会调查数据,在老年人失能水平研究中积累了丰富的成果[8-12]。

回顾上世纪九十年代早期,我国当时并没有专门针对老年人、包含Katz量表的全国性调查。老年人被包含在目标群体为全人口或成年人的社会调查之中,例如,中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,简称CHNS)[13]。由于样本量小,基于Katz量表估计的老年人失能水平缺乏代表性和稳定性,在高龄老年人中尤其如此[14-15]。1998-2000年,中国老年健康影响因素跟踪调查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,简称CLHLS)[16]和中国城乡老年人生活状况抽样调查(Sample Survey of the Aged Population in Urban/Rural China,简称SSAPUR)[17]的实施,显著改善了老年人健康数据缺乏的局面。大约十年后,中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,简称CHARLS)[18]和中国老年社会追踪调查(China Longitudinal Aging Social Survey,简称CLASS)[19]又进一步丰富了数据来源。CHARLS、CLASS、CLHLS和SSAPUR(各项调查按缩写字母排序,下同)四项调查具有较好的全国代表性和良好的数据质量[16-19],已经构成了我国老年人健康和相关问题研究的重要数据基石。Katz量表也在各项调查中得到了普遍应用,促进了老年人失能水平的研究。与此同时,调查间Katz量表的可比性问题逐渐显现,依据这些数据得到的失能水平存在明显的差异[20]。

理论上,由于测量对象相同,具有或具有较好代表性的各项调查数据得出的老年人失能水平应该相近。然而,现有研究结果却出现了相反的情况[8-12][21]。以针对60岁及以上老年人的研究为例,刘菂、代涛和黄菊利用CHARLS 2015数据得到的失能现患率为10.14%[21],中国人民大学中国调查与数据中心利用CLASS 2014数据得到的失能现患率为9.3%[19],党俊武、魏彦彦和刘妮娜利用SSAPUR 2015得到的失能现患率为4.1%[17]。此外,根据吴炳义等对CLHLS 2014的分析显示,老年人口中失能现患率为17.43%[22]。这种差异化的研究结果对评估老年人健康状况和制定养老政策等都造成了一定程度的困扰。然而,关于老年人失能水平的差异化程度和原因一直缺少系统化的分析。

鉴于此,本文研究目的为:在增强数据间可比性的基础上,比较分析CHARLS、CLASS、CLHLS和SSAPUR四项全国性社会调查数据中的老年人失能水平,尝试分析失能水平差异出现的原因,并提供关于我国老年人失能水平的综合估计和研究建议。

2 文献综述

2.1 Katz量表

Katz量表也被称为ADL指数(Index of ADL),主要通过日常生活活动能力来反映身体功能状况。Katz量表最初主要应用在医疗服务相关的场景,用于评估老年慢性病患者接受治疗和诊断后的身体功能状况[5-6]。国际文献显示,Katz量表具有良好的信度和效度[7]。同时,它具有题目数量少、操作简便的优势。一些非专业人士在经过培训后也可以使用该量表。因此,Katz量表后来逐渐被应用到更广泛的社会调查之中。围绕研究目的,本文主要从测量维度和结果判定上进行总结。

在测量题目上,Katz量表包含洗澡(Bathing)、穿衣(Dressing)、上厕所(Using the toilet)、从床移动到椅子(Transferring from bed to chair),大小便控制(Continence)和吃饭(Feeding)六项活动。Katz等人发现个体身体功能丧失往往从复杂活动开始(如洗澡),逐渐扩展至简单活动(如吃饭);身体功能恢复时则遵循相反顺序。以上六项活动能够较好地反映该过程。1963年,Katz等人在《JAMA》上提出的量表对活动和备选项进行了详细描述,以减少因理解差异所造成的测量误差[5]。例如,洗澡是指“使用湿浴巾擦身、盆浴或淋浴”,备选项包含“无需接受帮助(如果通常采用盆浴方式,可以自己进入或离开浴盆)”、“只在某一身体部分需要帮助(如背部或腿)”和“在超过一处身体部分需要帮助或无法自己洗浴”。国内社会调查往往酌情调整了Katz量表的表述方式。仍以洗澡为例,表述为“您洗澡时是否需要他人帮助(包括擦洗上身或下身)吗?”或直接简化为“洗澡”。

在结果判定上,Katz等人最初设计了A-G和其他八个类别,代表不同的失能程度。例如,A代表最好的身体功能状况,可以独立完成所有活动;C代表无法独立完成两项活动(其中一项为洗澡);G代表无法独立完成所有活动[5]。独立完成意味着评估对象在无监督、指导或他人积极辅助下可以独立完成活动。这种计分方式复杂,影响了推广度。目前研究中普遍采取计数法,即计算无法独立完成的活动个数,通过阀值来划分为“失能-不失能”或“失能-半失能-不失能”等类别。例如,刘菂等人将在任一Katz量表活动上出现无法完成或完成有困难、需要帮助的情况定义为失能[21]。应用计数法的前提是Katz量表具有良好的构造效度(Construct validity),即六项活动反映了同一维度(Unidimensionality)[23-24]。然而,关于国内各项社会调查中Katz量表是否具有构造效度,尚缺乏足够证据;研究往往跳过该环节直接应用计数法判断是否失能。同时,关于Katz量表的信度分析也十分不足。这些都削弱了Katz量表在失能测量中的方法基础。

2.2 Katz量表在全国性调查中的应用及可比性

CHARLS、CLASS、CLHLS和SSAPUR四项全国性社会调查数据中都包含了Katz量表,但是量表呈现方式不尽相同,并可能导致失能水平估计的差异。这至少包含以下方面:首先,各项调查对Katz量表中活动的表述方式不同,尤其是移动和大小便控制。关于移动的表述方式,CLHLS的“上下床、坐在椅子或凳子上或从凳子上站起来”和CLASS的“从床上移动到床边的椅子上”,更接近Katz量表原版表述。CHARLS和SSAPUR则简化为起床和下床。此外,关于大小便控制的表述方式,CLASS和SSAPUR采取了与Barthel量表类似的方式,将其拆分为小便失禁和大便失禁两项活动。此外,CHARLS将受访人能够使用导尿管或尿袋视为小便自理,而CLASS则将使用导尿管定义为小便失禁。前者更倾向于功能发挥,而后者更倾向于医学视角。其次,CHARLS明确指出活动困难“不包括那些预计在三个月内能够解决的问题”,其他调查没有关于时间的明确限定。如果受访人将无时间限定理解为当前状况,考虑到身体功能恢复的可能性,CHALRS得到的失能水平应低于其他其他调查(在其他条件均相同的情况下)。此外,CHARLS每项问题中设置了四个备选项,其他调查设置了三个备选项。CHARLS 2015备选项分别为“没有困难”、“有困难但仍可以完成”、“有困难需要帮助”和“无法完成”;CLASS 2014为“不需要别人帮助”、“需要一些帮助”和“完全做不了”;CLHLS 2014关于洗澡的备选项为“不需要任何帮助”、“某一部位需要帮助”和“两个部位以上需要帮助”(具体活动备选项有微调);SSAPUR 2015为“做得了”、“有些困难”和“做不了”。

2.3 基于Katz量表的失能水平差异分析

正如引言部分所示,利用不同全国性社会调查中Katz量表估计的老年人失能水平存在着明显的差异[17][19][21][22]。绝大部分研究只使用一项调查数据。由于不同研究者的分析策略不同,不能对这些研究的结果进行简单比较[20]。极少数研究同时使用了多种调查数据,但是,往往覆盖的数据不全面或没有对失能现患率作系统性分析[22]。目前,仅有张文娟和魏蒙比较系统地分析了失能水平在调查间的差异程度,该研究梳理了失能的评价指标、样本分布对老年人失能的影响和国内相关调查及其失能水平,并进一步利用CLHLS 2011、CHARLS 2011和SSAPUR 2010进行分析,作者对如何基于Katz量表进行失能测量进行了统一化处理,比较分析了三项调查中得到的失能现患率,推断我国老年人的失能现患率范围为10.48%至13.31%,并结合抽样方法、性别、年龄和居住地等变量分布探讨了差异出现的原因。该研究还建议在未来相关调查研究中统一测量方法,并增大样本规模特别是高龄老年人的数量,以减少由于样本数量少、代表性不足带来的估计偏差[20]。但是,由于该研究没有估计失能现患率的置信区间,难以判断调查间的差异是否具有统计显著性,也没有开展Katz量表的信效度分析。此外,研究所用的调查数据近年来都已经更新,CLASS也成为新增数据来源。因而,有必要以新数据重新评估老年人失能水平,为制定养老政策提供实证支持。

本文将基于CHARLS、CLASS、CLHLS和SSAPUR四项全国性社会调查数据进行分析,利用Cronbach’s alpha系数和因子分析评估各调查中Katz量表的信度和构造效度,通过失能测量统一化和性别-年龄标准化等增强数据可比性,采取失能现患率的点估计、置信区间以及失能人数等指标来分析老年人失能水平,并从抽样方法、样本分布、Katz量表呈现方式等方面分析各调查间失能水平差异出现的原因。

3 数据与研究方法

3.1 数据来源

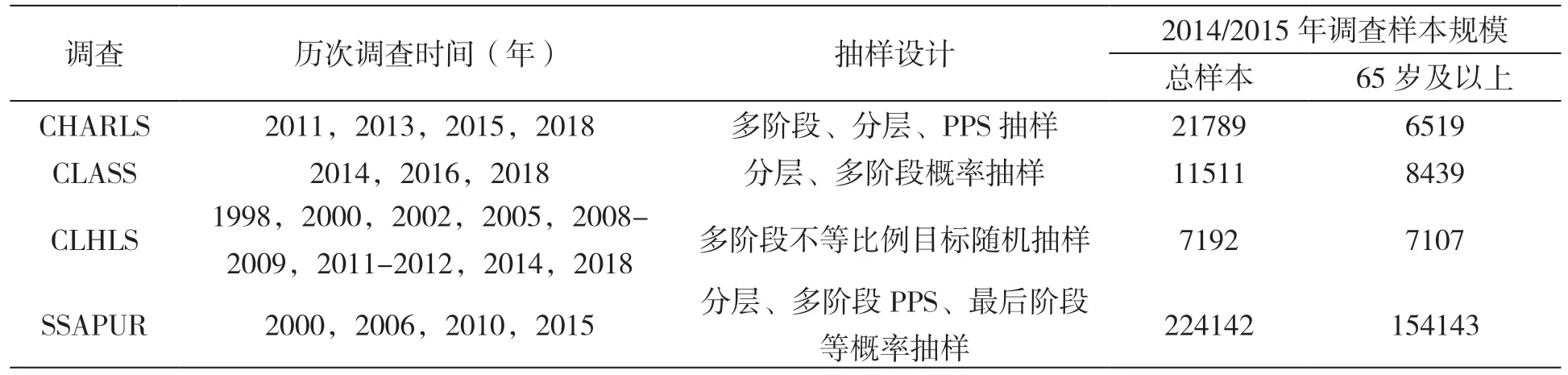

本文基于CHARLS 2015、CLASS 2014、CLHLS 2014和SSAPUR 2015四项社会调查数据进行分析。选择这些年份的调查数据主要是为了尽量使结果在时间上具有可比性。同时,CLHLS 2014数据中60-64岁样本量很少(61例),不但缺乏对全国该年龄组的代表性,而且可能造成失能估计的偏差。因此,本文将研究对象设定为65岁及以上的老年人。调查数据基本信息见表1。这些调查普遍具有或具有较好的全国代表性和良好的数据质量[16-19],被广泛应用于我国老年健康研究中[9][11-12]。下面进行简要的介绍。

表1 调查数据基本信息汇总

CHARLS是由北京大学国家发展研究院主持、北京大学中国社会科学调查中心与北京大学团委共同执行的一项具有全国代表性的跨学科追踪调查[18]。调查对象为我国45岁及以上的中老年人。CHARLS于2011年开展全国基线调查,覆盖150个县级单位,450个村级单位,约1万户家庭中的1.7万人。这些样本每两到三年追踪一次。调查采用多阶段抽样,在县/区和村居抽样阶段均采取PPS抽样方法,在抽样设计上保障了全国代表性。CHARLS 2015总样本量为21789,其中,65岁及以上样本量为6519。

CLASS是由中国人民大学老年学研究所设计、中国人民大学中国调查与数据中心实施的一项全国性的追踪社会调查项目,调查对象为60岁及以上人口[19]。CLASS于2014年开展第一次全国基线调查,每两年追踪一次,目前已完成2016年和2018年两次追踪调查。调查采取分层、多阶段概率抽样方法,选定县级区域(包括县、县级市、区)作为初级抽样单位,村/居委会作为次级抽样单位。CLASS 2014总样本量为11511,其中,65岁及以上样本量为8439。

CLHLS是由北京大学健康老龄与发展研究中心/国家发展研究院组织的一项全国性追踪调查[16]。调查范围覆盖全国23个省/市/自治区。该调查在1998年进行基线调查(时称中国高龄老人健康长寿影响因素调查),分别于2000、2002、2005、2008-2009、2011-2012、2014、2018年完成追踪调查。基线时,CLHLS调查对象为80岁及以上的高龄老人,其后逐渐扩展至65岁及以上的老年人,并在部分年份或地区增加了65岁以下样本。为了能够调查到足够多的最需照料的高龄老人,该调查的抽样设计采用了多阶段不等比例目标随机抽样方法,调查覆盖地区人口约占全国总人口的85%[11]。CLHLS 2014总样本量为7192,其中,65岁及以上样本量为7107。

SSAPUR是由全国老龄委及中国老龄科学研究中心组织的一项具有全国代表性的调查[17]。调查对象为我国60岁及以上老年人。调查范围覆盖全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团。SSAPUR于2000年进行“中国城乡老年人一次性抽样调查”、2006年和2010年进行“中国城乡老年人口状况追踪调查”、2015年进行第四次中国城乡老年人生活状况调查。其中,SSAPUR 2015采用分层、多阶段PPS、最后阶段等概率抽样设计,所得样本是近似自加权的。SSAPUR 2015总样本量为224142,其中,65岁及以上样本量为154143。

3.2 变量测量

3.2.1 失能

基于Katz量表,本文通过洗澡、穿衣、上厕所、从床移动到椅子、大小便控制和吃饭六项活动的完成情况来评估受访人的失能水平[5-6]。尽管各调查均包含了Katz量表,但在其呈现方式上存在差异(详见文献综述部分)。为了尽量减少这些差异对失能水平可比性的负面影响,本文对各调查的失能测量进行了以下统一化处理[20]:

首先,测量项目处理。CLASS 2014和SSAPUR 2015对大小便控制的测量方式与Katz原版及其他调查不同。CLASS 2014拆分为大便失禁和小便失禁两项活动。本文将“经常有”大便失禁或小便失禁的受访人定义为在大小便控制上无法自理。此外,SSAPUR 2015则将大小便失禁置于备选项中,“很多老年人有失禁的情况,您是否也有(多选题)?”备选项为“大便失禁”、“小便失禁”和“都没有”。本文将选择大便失禁”或“小便失禁”的受访人定义为在大小便控制上无法自理。

其次,备选项处理。对于CHARLS 2015、CLASS 2014和CLHLS 2014中的Katz量表,本文均将选择后两个备选项的受访人视为在某项活动上无法自理,即需要他人帮助才能完成该项活动,具有照护需求。SSAPUR 2015中Katz量表的第二个备选项“有些困难”没有明确属于“虽然有困难,但是可以独立完成”还是“有困难,需要别人帮助才能完成”,无法确定在相应活动中是否具有照护需求。为此,针对SSAPUR采取了两种处理方式:将选择第二或第三个备选项的受访人均视为在某项活动上无法自理(简称SSAPUR 2015宽口径);将选择第三个备选项的受访人视为在某项活动上无法自理(简称SSAPUR 2015窄口径)。

最后,失能定义。本文将在至少1项活动上无法自理定义为失能,其中,1–2项活动无法自理为轻度失能,3–4项活动无法自理为中度失能,5–6项活动无法自理为重度失能。

3.2.2 其他变量

在分析失能水平分布时,本文还纳入了5岁年龄组(65-69岁、70-74岁、75-79岁、80-84岁、85-89岁、90岁及以上)、性别(男性和女性)、居住地(城镇和农村)、婚姻状况(在婚和未在婚)和受教育程度(未上过学、小学、中学及以上)。选择这些变量主要是考虑在四项调查数据中的可得性、可比性及其在社会政策制定中的现实意义。

3.3 分析方法

本文中使用的分析方法主要包括三类,服务于不同的研究目的:

首先,Katz量表的信度和效度评估。本文采取Cronbach’s α评估量表的信度、验证性和探索性因子评估量表的构造效度。当Cronbach’s α>0.70时,认为Katz量表具有可以接受的信度[24]。Katz量表中六项活动处理后变为二分类变量,无法直接运用因子分析。因此,本文计算了各变量的四分相关系数(Tetrachoric correlation coefficient)矩阵,并基于该矩阵进行后续的因子分析[25]。在验证性因子分析中,设定公因子数量为1。如果模型拟合状况能够满足以下四项标准,则认为Katz量表具有良好的构造效度:卡方值和自由度的比值(χ2/df)<3.0、比较拟合指数(CFI)≥0.95、Tucker-Lewis系数(TLI)≥0.95以及近似误差均方根(RMSEA)≤0.05[23]。如果无法满足以上条件,则需要进一步利用探索性因子分析来评估。Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)≥0.80和Barlett球形检验显著(P<0.05)是运行探索性因子分析的前提条件。在通过检验后,本文以主成分法分析数据。如果特征值大于1的成分个数为1,并且对组合方差的解释比例较高,则说明Katz量表具有构造效度。此外,由于SSAPUR 2015数据量大、分析设备运行能力有限,本文按性别、年龄和城乡的样本分布随机抽取25%的样本(36350人)后进行因子分析。共进行了6次随机样本抽取和因子分析,各次结果稳定。限于篇幅,本文仅展示其中一次的分析结果。

其次,通过失能现患率和失能人数评估失能水平。本文计算了粗失能现患率和标准化现患率两个指标。前者是样本数据经加权后的计算结果;后者通过结合2015年全国1%人口抽样调查的性别和年龄构成和粗失能现患率获得,有利于减少样本的性别和年龄结构差异对失能水平的影响[3][8][26-31]。同时,本文提供了失能现患率的置信区间,用于判断各调查之间是否存在显著差异。考虑到失能人数对我国制定养老和长期照护政策的现实意义,本文还结合2015年全国65岁及以上老年人数和性别-年龄标准化失能率[32],估计了我国的失能老年人数。

再次,失能水平的影响因素分析。为了进一步探析各调查间老年人失能现患率差异出现的潜在原因,本文利用二分类Logistic回归模型分析了因变量“老年人是否失能”与年龄、性别、居住地、受教育程度和婚姻状况等变量之间的关系。

此外,SSAPUR 2015数据分析需要在指定场所完成,分析时使用了场所提供的PASW 18软件;其他三项调查数据的分析使用Stata 15.0 MP完成。为了使结果具有更好的代表性,CHARLS 2015、CLASS 2014和CLHLS 2014数据分析中都使用了权重;SSAPUR 2015调查结果是近似自加权,故未再使用权重[17]。

4 研究结果

4.1 样本特征描述

表2展示了四项社会调查中65岁及以上样本的年龄、性别、居住地、受教育程度和婚姻状况等基本特征的分布情况。CLHLS 2014样本的老龄化程度最高,例如,CLHLS 2014中80岁及以上老年人比例为23.18%,高于其他调查中的相应比例(18.83%至21.05%)。各调查中男性占比普遍低于女性。SSAPUR 2015和CLASS 2014中均有超过一半的样本居住在城镇,而CHARLS 2015中城镇样本比例仅为31.05%、CLHLS 2014中为44.03%。SSAPUR 2015和CLASS 2014样本受教育水平整体上高于其他调查样本,表现为未上过学的比例更低、接受过中学及以上教育的比例更高。此外,四项调查中在婚者比例均在2/3左右。

表2 样本分布特征及失能现患率(%)

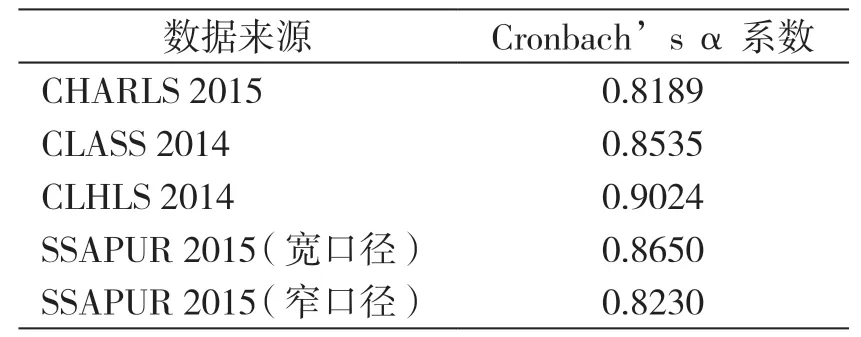

四项调查中Katz量表的Cronbach’s α均大于0.80,说明具有较好的内部一致性(表3)。验证性因子分析中的CFI、TLI和RMSEA均满足要求(表4)。χ2/df普遍高于6,这种情况在利用四分相关系数和最大似然估计进行验证性因子的结果中比较常见[33]。尽管如此,为了确定构造效度,本文进一步运行了探索性因子分析。结果显示,各项调查数据的主成分分析结果均只有一个成分的特征值大于1,并且该成分对组合方差的解释比例均高于87%。据此可以判定各调查数据中Katz量表

表3 Katz量表的信度检验

表4 Katz量表验证性因子分析的模型拟合结果

4.2 Katz量表的信效度

的信度和构造效度较好,可以使用计数法来估计失能现患率。

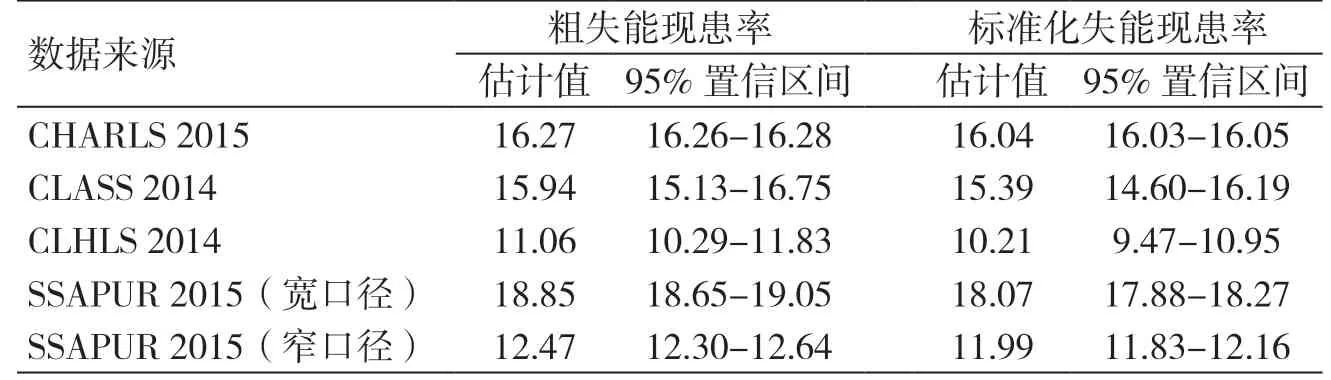

4.3 失能现患率估计

粗失能现患率在各调查数据之间存在显著差异(表5)。其中,CLHLS 2014的值最低,为11.06%(95% CI:10.29%-11.83%),SSAPUR 2015(宽口径)的值最高,为18.85%(95% CI:18.65%-19.05%)。经性别-年龄标准化后,各调查的失能现患率均略有下降,但差异并未明显减弱。标准化失能现患率最低为CLHLS 2014的10.21%(95% CI:9.47%-10.95%),最高为SSAPUR 2015(宽口径)的18.07%(95% CI:17.88%-18.27%)。这表明样本性别和年龄结构不是差异的主要源头。

表5 65岁及以上老年人的失能现患率(%)

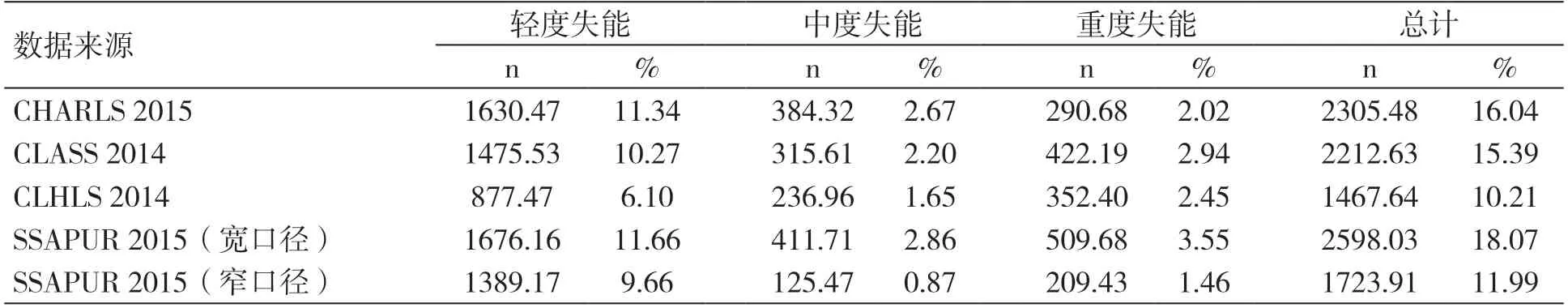

不同失能等级的老年人数见表6。基于各调查数据的失能老年人数差异较大。其中,基于CLHLS 2014的失能老年人规模最小(1468万),仅约为SSAPUR 2015(宽口径)估计值的56.51%。失能老年人主要表现为轻度失能,占所有老年人的6.10%至11.66%。我国长期护理保险重点关注的重度失能老年人占所有老年人的1.46%至3.55%。如果以Katz量表结果推算,全国有资格享受长期护理保险待遇的重度失能老年人规模最低为SSAPUR 2015(窄口径)中的209.43万、最高为SSAPUR 2015(宽口径)中的509.68万。

表6 65岁及以上老年人分等级失能人数(万)和标准化失能现患率(%)

4.4 失能的影响因素分析

表2显示了年龄组、性别、居住地、受教育程度和婚姻状况与老年人失能的双变量分析结果。年龄大、女性、农村、受教育程度低、未在婚的老年人具有更高的失能现患率。其中,CLHLS 2014城镇老年人失能现患率高于农村老年人属于例外。

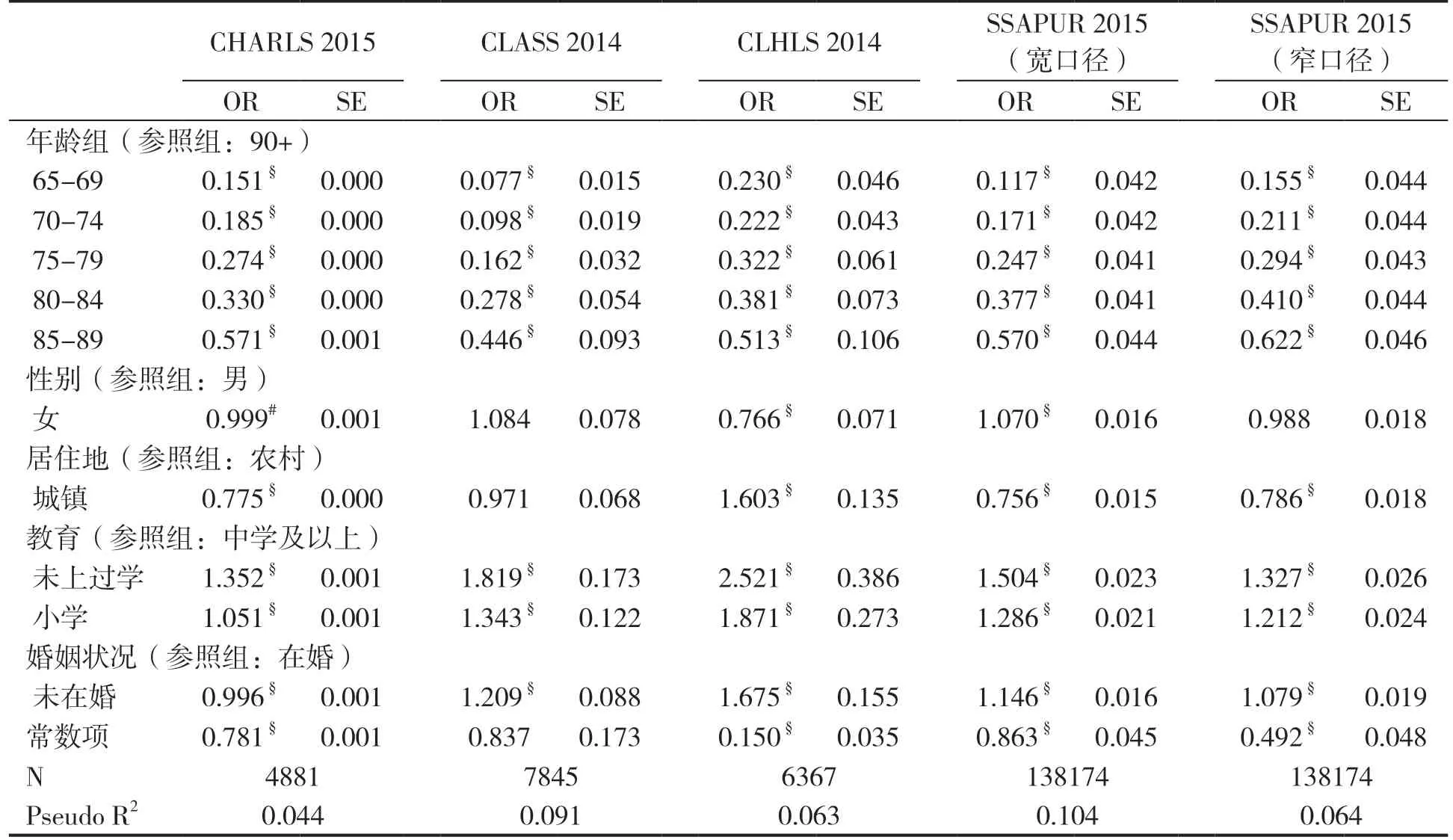

表7显示了二分类Logistic回归模型结果。在各模型中,年龄大、受教育程度低的老年人更有可能失能。在性别方面,CHARLS 2015和CLHLS 2014显示,在控制其它变量的情况下,女性老年人失能的发生比显著低于男性老年人,SSAPUR 2015得到了相反的结论,另外两个模型中则不显著。在居住地和婚姻状态方面,情况也类似,即各模型中自变量与失能的关系在方向、大小和显著性方面都存在差异。

表7 老年人失能的二分类Logistic回归结果

5 结论与讨论

本文利用CHARLS 2015、CLASS 2014、CLHLS 2014和SSAPUR 2015四项包含Katz量表的全国性社会调查数据,比较分析了我国老年人的失能水平。研究通过Katz量表统一化和性别-年龄标准化等途径增强了数据可比性。结果显示,各调查数据中得出的失能水平存在显著差异。

5.1 各调查间的失能水平差异来自哪里?

这种差异与以往研究结果一致[8-12,21]。它可能来自于多个方面。首先,各调查的抽样方法和样本代表性不尽相同。例如,CLHLS 2014采用了多阶段不等比例目标随机抽样[11],CHARLS 2015采用了多阶段、分层、PPS抽样。理论上,CHALRS 2015样本对全国老年人具有更好的代表性。其次,样本构成不同。各调查样本的年龄组、性别、居住地、教育和婚姻状况分布不同(表2),而这些变量又与失能水平密切相关(表7)。尽管本文通过估计标准化失能现患率抵消了性别和年龄的影响,但是教育和居住地等的影响仍然存在,部分群体样本数量少对结果稳定性的影响也难以消除。再次,调查中Katz量表呈现方式的差异,这一点在文献综述部分做了详细分析。本文通过Katz量表统一化增强了可比性,但是,问题表述方式和测量时间范围等差异在此阶段已经无法改变。第四,调查实施过程中诸如访员培训、拒访对象处理、访问员提问方式等都可能造成差异。它们的程度和影响难以衡量。最后,现有文献间的差异还可能是由研究者采用不同的分析策略造成的。本文由所有作者共同商定分析方案后,由第一和第二作者共同分析,并且互查分析命令,可以确保无此方面造成的差异。在以上各因素中,部分已在本文中得到解决,部分在调查完成后已经无法再改变。

5.2 哪项调查是估计我国老年人失能水平的优选数据?

基于以往研究,各项调查整体上都具有或具有较好的全国代表性和数据质量[16-19]。本文进一步显示,各项调查中的Katz量表在Cronbach’s α和因子分析结果中都表现了良好的信度和效度。然而,每项调查都存在某些负面因素影响了通过Katz量表测量失能水平的有效性。这包括但不限于:CHARLS 2015的高龄和城镇老年人的样本量相对较小;CLHLS 2014由于抽样设计在理论上对全国老年人的代表性略有劣势[11];除CHALRS 2015外,其他调查没有为Katz量表设置失能测量时间;SSAPUR 2015将大小便控制拆分为两个问题测量,备选项“有些困难”没有明确指明是否需要帮助才能完成活动。考虑到以上因素,本文难以确定哪项调查是分析我国老年人失能水平的最优数据。建议研究者根据研究目的选择适合的数据,例如,如果致力于分析高龄老年人,则CLHLS数据在样本量上更具有优势。如果致力于通过分析整体失能水平为政策提供依据,则建议同时使用多种数据来源,避免单一数据分析造成的偏倚。

5.3 我国老年人失能水平究竟是多少?

无论是基于单数据来源的研究之间[17][19][21-22],还是基于多数据来源的研究之中[20],CHARLS 2015、CLASS 2014、CLHLS 2014和SSAPUR 2015四项调查数据得到的失能率都存在明显差异。本文显示,这种差异的范围从CLHLS 2015的10.21%到SSAPUR(宽口径)的18.07%。本文得到的失能率与其他利用相同数据来源的结果略有不同[17][19][21-22][28],这主要由分析策略不同造成的。一方面,本文为了使调查间结果具有可比性,选择65岁及以上老年人为研究对象,其他研究则主要选择60岁及以上老年人为研究对象。另一方面,各研究选择的Katz量表测量题目、处理备选项和缺失值的方式不同。本文中SSAPUR 2015(宽口径)和SSAPUR 2015(窄口径)中失能现患率的差异也显示了不同分析策略对估计失能现患率的重要性。正如上文所述,由于难以评判哪项调查数据是估计我国老年人失能现患率的最优数据,我们倾向于利用各调查结果的平均值来评估失能水平。那么,在我国65岁及以上老年人中,失能现患率在14.34%上下波动,失能人数在2061.54万人上下波动。其中,国内长期护理保险试点比较关注的重度失能现患率在2.48%上下波动,重度失能人数在356.88万人上下波动[34-35]。

5.4 不足与展望

本文有如下不足之处。首先,各项调查数据的收集工作已经完成,一些Katz量表测量的差异(例如,关于移动的提问方式)在此阶段已经无法再消除。因此,即便统一化处理后,各调查数据中的失能测量仍然不是完全可比的。其次,失能水平的准确测量涉及到从量表设计到调查实施的多个环节。由于缺少对调查实施细节等情况的了解,以及各项调查在失能测量中各有优劣等情况,本文无法得出哪个数据库最优的结论。

总之,本文显示2015年中国健康与养老追踪调查(CHARLS 2015)、2014年中国老年社会追踪调查(CLASS 2014)、2014年中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS 2014)和2015年中国城乡老年人生活状况抽样调查(SSAPUR 2015)中基于Katz量表得到的失能水平存在显著差异。这些差异是由各调查的抽样方法、样本构成、Katz量表呈现方式、调查实施等因素造成的。由于各项调查均有优劣之处,难以判定哪项调查数据是估计我国老年人失能水平的最优数据。因此,建议研究者根据研究目的和各数据特色,选择适合的数据来源。尤其是,在为长期照护保障制度和养老政策提供失能水平基础数据时,尽量同时使用多种数据来源。