公立医院大修搬迁期间门诊运营问题及应对措施

2021-11-26葛颖杰赵敏慧李晓翠史丹翔

葛颖杰,赵敏慧,李晓翠,史丹翔,张 娟*

(1.同济大学附属第一妇婴保健院医务科,上海 201204;2.同济大学附属第一妇婴保健院综合办,上海 201204)

本院是市级三级甲等妇产科专科医院,医院老院区内部分建筑物使用年限超过90年,为清除安全隐患,改善就诊环境,急需大规模修缮。但本院承载一定区域内诊疗义务,门诊业务需正常运营。所以医院将门诊搬迁其他楼房,对腾挪出的楼房修缮,整个搬迁腾挪期被称为过渡期。如何组织好过渡期搬迁,保证患者就诊安全和满意度,是医院管理者面临的重要课题。

1 材料和方法

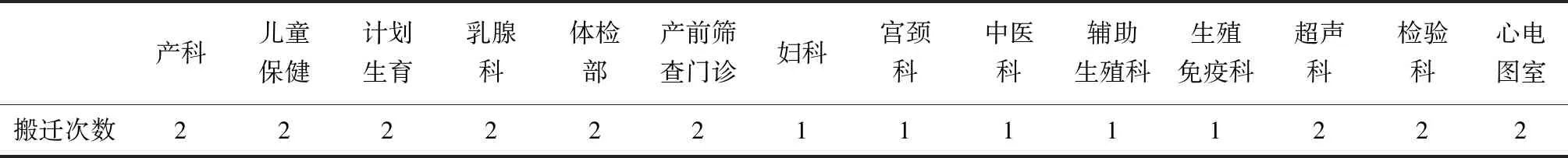

1.1 搬迁概况医院老院区门诊业务搬迁在2018年完成,共搬迁6次,具体搬迁情况见表1。搬迁后,门诊诊间数从56间减少为27间,较未搬迁前下降51.79%。门诊面积从4 900 m2减少为1 700 m2,较前下降65.30%。医院门诊诊室不足、候诊区域空间大幅度减少且呈碎片化,门诊易发生拥堵。如何在门诊的诊间数和面积大幅度减少的情况下,降低搬迁腾挪对医院业务的影响,保证患者就诊体验度,预防安全风险,是医院大修过渡期间的主要难点。

1.2 研究方法采用现场观测、历史数据统计以及对比分析等方法,针对老院区搬迁过程中实际情况,从业务量、患者不安全事件、患者投诉量等多方面进行综合评价。评价考核指标包括业务量涨幅、患者不安全事件数量、投诉数量。

表1 门诊科室搬迁情况

2 结 果

2.1 门诊搬迁问题分析医院组建老院区大修搬迁事宜工作小组并制定明确的职责规范,由综合办、医务科作为牵头部门,负责设计搬迁计划、全过程监督协调、质量控制;护理部、院感、后勤、财务等部门作为协同部门。通过现场观测工作日的每天门诊运行情况和潜在医患冲突点,对30名门诊工作人员访谈,门诊运行问题主要集中在4个方面:门诊诊间数量不足、门诊拥堵、质控问题和安全隐患、保证患者诊疗体验度和满意度。

2.2 门诊搬迁问题应对举措

2.2.1 门诊诊间数不足应对举措 针对该问题,利用历史数据统计分析,提出3项应对措施:调整门诊业务范围;调整门诊业务时间;与兄弟医院合作,分流辅助科室压力。

① 调整门诊业务范围

举措一:针对临床科室,根据诊室既往使用效率调整业务范围。利用医院信息系统调取2017年各科室门诊量及诊间使用量,筛选占地面积大且每间诊室门诊量偏低的科室,将其门诊业务暂时移到总院或减少其门诊房间量。

统计分析发现,2017年度医院有3个科室的门诊诊室利用效率较低(表2)。

表2 门诊科室的门诊量及诊间利用数量

举措二:针对辅助科室,保留部分服务功能。如病理科仅保留收取病理标本功能,通过两院区间物流系统将老院区标本送到总院区检测。放射科保留钼靶检查、床旁胸片检查,其他保留预约功能。

② 调整门诊业务时间

保证一些科室业务需求,调整门诊开放时间。

举措一:部分科室取消工作日门诊,改为周六全天门诊。如产后42天母婴复查时间由工作日2天调整为周六1天,医生数量增加1倍,保证母婴能如期完成复查。

举措二:周六门诊由搬迁前的上午半天改为全天。

③ 与兄弟医院合作,分流辅助科室压力

积极加强与老院区附近兄弟三级医院合作。老院区胸片检查业务停止后,术前胸片可到总院区或兄弟医院检查。制定外院检查告知单,做好患者告知。兄弟医院对于该类患者制定专门就诊流程。

2.2.2 门诊拥堵问题应对举措 针对该问题,开展3项应对措施:优化流程、实行产科门诊分时段预约;基于患者就诊路线,合理布局诊区;基于门诊量,错峰安排科室。

① 优化门诊流程,实行产科门诊分时段预约

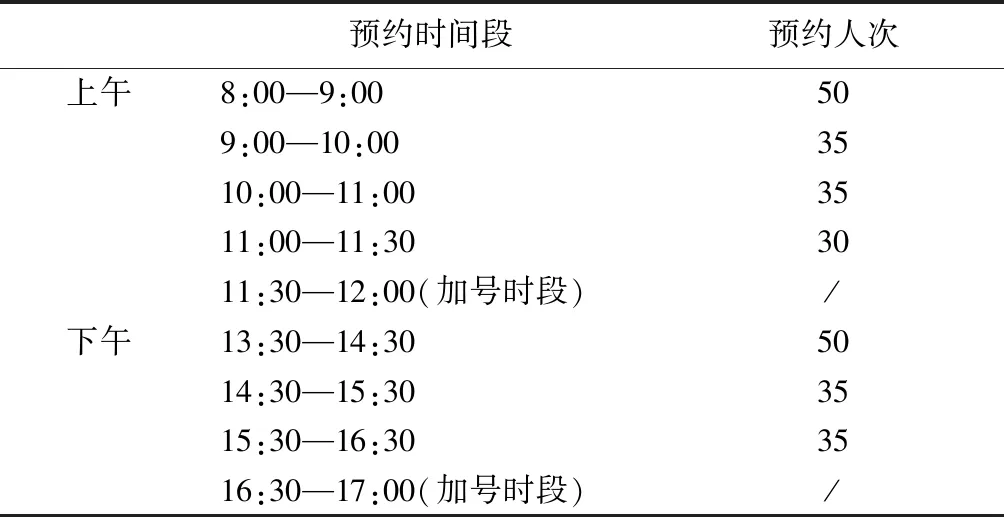

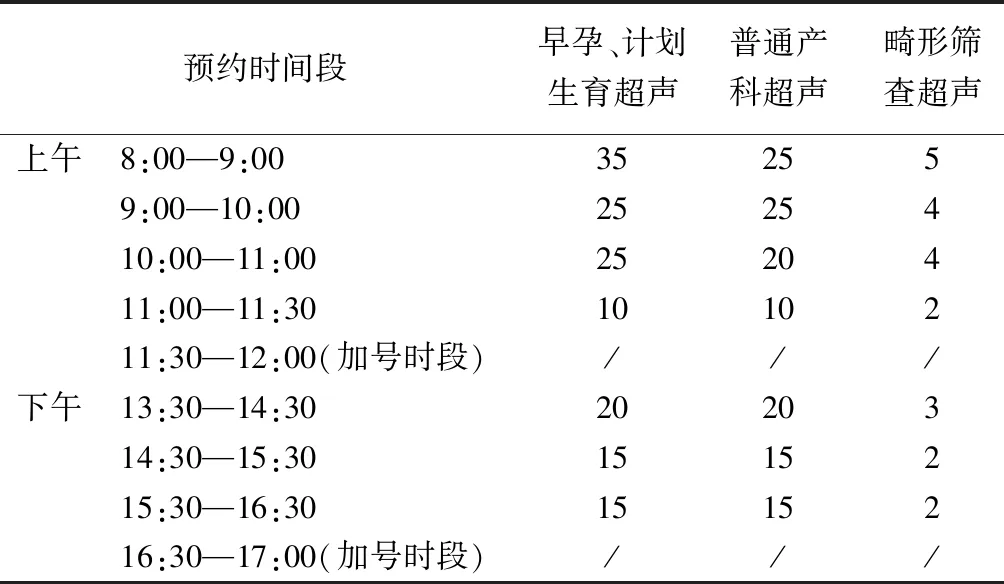

举措一:利用产科孕妇全预约制的特点,将产科复诊门诊时间和检查时间分1小时1个预约时间段,有效划分上、下午预约时段,避免以往患者“早高峰”集中来院;通过中午连班或增加出诊医生数量,保证上午预约的孕妇上午完成诊疗。根据产科、超声科2017年预约量及实际业务量,重新划分各类产科专科门诊和超声预约时段和数量,动态调整。表3和表4中所示分别为2018年12月份医院产科和超声科具体预约情况。

表3 产科门诊预约情况(2018年12月份)

表4 超声科预约情况(2018年12月份)

通过分时间预约,分散就诊人群,2018年第四季度同比产妇院内就诊时间平均下降50%以上,孕妇就诊体验感较好。

举措二:职能科室对产科医生开展门诊流程、复诊预约规则培训,将产科门诊复诊时间与检查时间预约在相同或相邻时间段,减少孕妇等候时间。

② 基于患者就诊路线,合理布局门诊诊区

根据患者就诊路线调整诊室布局,按科室划分区域,如整合多个产科专科门诊,将产科门诊和产科相关辅助科室设于同一楼层,基本保证孕妇就诊期间在同个楼层平面内流动,减少多楼层上下往返。

③ 基于各科室门诊量,错峰安排科室

根据各科室2017年度门诊量,采取错峰安排门诊科室,将候诊人数多和少的科室交叉安排,减少候诊人群拥堵。

2.2.3 加强质控 减少安全隐患问题应对举措

举措一:参照上海市门诊质控标准,多职能科室开展协作,针对开诊时间、门诊病史书写质量、预约诊疗服务、保护患者隐私、就诊高峰管理、服务态度、门诊区域物理环境及标识、院内感染、应急预案等环节加强质控。综合办、医务科每周组织相关科室例会,保证医院门诊质控水平。

举措二:梳理影响医疗安全的重点流程。例如,梳理病理标本运送流程,制定《标本运送流程及标准》,对岗位人员培训、督查。

举措三:门诊诊疗区域巡视制度。每日安排职能科室人员在多个点位巡视拥堵情况,及时发现问题和制定整改措施。如针对检验科收取标本窗口排长队现象,增加机动窗口。

2.2.4 保证患者诊疗体验度和满意度应对举措 医院从患者、临床医务人员、职能部门等多角度多方法改善服务质量,保证患者体验度和满意度,具体包括以下几个方面。

举措一:多渠道充分告知患者门诊搬迁事宜。搬迁前通过医院的公众微信号、院内告示、张贴标识等详细告知患者搬迁的科室、地点及注意事项。

举措二:开展导医志愿者活动。搬迁后前2周,每日安排志愿者在搬迁科室的新旧地点主动答疑、引导患者。

举措三:关注“重点人群”。在产科门诊为孕妇划分相对独立和宽裕的候诊区域,在附近另设家属等候区,防止因人流穿梭对孕妇造成碰撞。

举措四:重视网络评价及现场、电话投诉。专人定期关注网站论坛等对门诊业务的评价;对于合理的诉求和建议予以解决和采纳。

举措五:加强服务培训。2018年,组织11场护士台、收费及标本收取窗口人员服务礼仪培训,提高其主动服务意识,累计160余人次参加培训。

3 讨 论

3.1 科学决策支撑 有利于保障搬迁工作顺利开展通过现场观测、历史数据统计分析、门诊临床工作人员访谈等前期准备,实现搬迁中各项举措实施有理可依。同时,利用项目管理思路[1],成立专门的工作小组,合理安排搬迁时间和实施事宜,发现和分析问题,针对性地解决问题,每一次搬迁后及时总结经验和改进不足之处,保证搬迁整体实施过程更科学合理,降低安全风险[2]。

3.2 充分发挥职能部门和临床科室作用多部门联动参与搬迁开始前,即组建大修搬迁事宜工作小组,规定职责,由综合办、医务科牵头,负责搬迁计划设计、搬迁过程监督协调、质量控制、定期汇报;多职能部门及临床部门积极协同配合,建立联络群,及时沟通信息,共同商定每次搬迁前的搬迁方案和细则,联合实施推行;加强临床人员培训,同时职能科室人员通过担任导医志愿者、门诊区域巡视督查等,随时发现问题和可能的医患冲突点,预防患者不安全事件和投诉事件发生[3-4]。

3.3 重视门诊搬迁过程中患者的就诊体验度和满意度医院始终坚持以服务患者为中心,为患者提供良好的医疗环境和优质临床服务,在搬迁期间通过开展多项措施积极保证满足患者的就诊需求和改善服务质量[5],医患良性沟通,多种举措保证搬迁期间门诊诊疗服务有序开展[6]。

本院用一年时间进行门诊业务搬迁,其间遇到问题集中在门诊诊室不足、就诊患者候诊空间大幅度减少两方面。针对以上问题,医院利用历史数据进行科学决策和调整,改善患者候诊拥堵的情况,注重安全风险防范,重视患者体验度和满意度。2018年过渡期医院老院区门诊在搬迁后门诊诊间数下降51.79%和门诊面积下降65.30%的情况下,门诊量与2017年同期相比上升1.44%,门诊投诉数量下降4.91%,医院过渡期搬迁工作顺利完成。