徐渭书法研究摘编

2021-11-24胡宸

胡宸

关键词:徐渭 书画 书法传统 形象构建

徐渭真诚、即兴、浪漫、天才、绝世独立的『奇人』形象深入人心。这种形象符合许多人对伟大艺术家的想象,更易激发观众共鸣,却可能阻碍我们去深入分析徐渭艺术风格的形成。近年来,学界逐渐关注到徐渭『本色』观念背后所受到的前人创作与时代思潮的影响,[1]本文尝试从徐渭的艺术实践、社会背景等角度展开对徐渭书风的解读,再考察其艺术的接受史。

徐渭书法风格的形成与实践

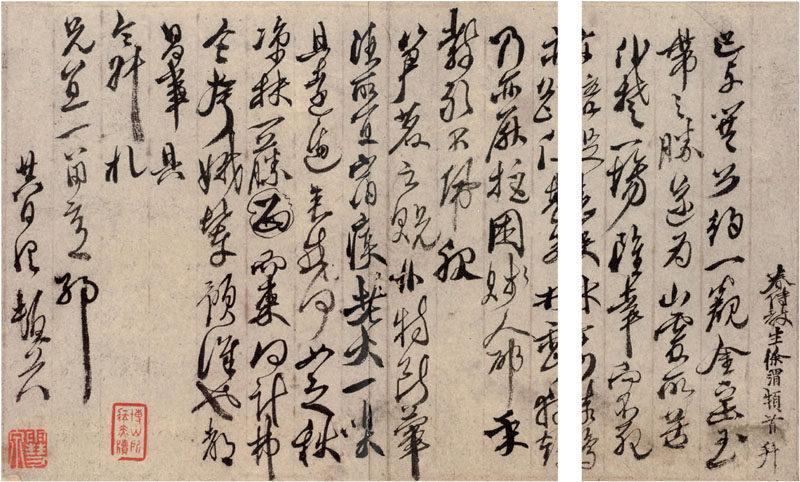

后人在欣赏徐渭书法时,常将眼光集中于能够『代表』其风格的行草书,激赞其银河泄影的肆意笔势。但不应忽视,这种风格的形成是建立在徐渭大量临摹与创作楷书作品的基础上。

学习前人笔法,是寻找与确立自身艺术风格的前提。在《笔玄要旨》一书中,[2]徐渭花了较多篇幅阐述自己的书法观念,其中尤其强调了临摹对于初学者的重要性。他指出:

夫临摹之法,必须先摹后临。盖毫发失真,则精神顿异,所贵详谨……盖初学者不得不摹,亦以节度其手,易于成就也。仍须以古名人笔,或上好帖,置之几席,或县(悬)之壁间,朝夕细看,令其入神。若悟得用笔义理,下笔时便能使笔随人意,乃到妙处。[3]

在徐渭看来,初学者唯有通过反复揣摩前人精品,借助临摹去领悟其中的笔势、结构、布局,直到自己下笔时能够毫无迟滞才算过关。而且『学书须精真书,知下笔向背,则草书不难工矣』[4]。

临摹之外尚需实践。徐渭一生创作了大量应酬、代拟文章,他曾为人代作挽文而『一日自作小楷千余,腕几脱』[5],可见这些应酬文章大部分都需以楷书进行创作。徐渭曾因在书信中使用草书向对方抱歉:『渭素喜书小楷,颇学锺王,凡赠人必亲染墨』,但因受疾病困扰,难以坚持更需要体力的楷书创作,『因命人代书,其后草者则渭强笔,殊不似往日甚』[6]。经历牢狱之灾后,身体状况难以支持继续进行大量楷书创作的徐渭,才更多转向了对行草书的钻研。

在此基础上,徐渭以为,『书法既熟,须要变通,自成一家,始免奴隶』[7]。在对前人风格有了充分把握,技术也足以支撑从心而发的情感后,徐渭开始有意识寻找自己的风格。对他来说,临摹是书法创作的必经阶段,但书法创作并非是临摹的直接产物,而是创作者与先前文本不断对话协商的结果。它当然是之前一系列传统的延续,但同时也是属于作者的独一无二的魅力彰显。这种观念进一步延伸到徐渭的书法创作中,体现为对正统书家追求中和、清雅的反动。徐渭用笔大量运用提按手法,并使用侧锋,造成破锋、出锋的效果,给人逸迈奇崛之感,但运笔在充满张力的同时又不乏弹性,故苍劲中自有姿媚跃出。结字趋向方扁,字与字之间相互侵占,但字距时松时紧,富有变化。整体观之,虽点画狼藉,却不失精细。这种风格并非妙手偶得,而恰是徐渭精心布局的结果。以章法为例:

欲书,先看纸中要书何词何语,较量多少,与纸色相称,只宜用何等书,令与书体相合……其难书者亦必预先布置,当如何写,然后写之不差。容与徘徊,意态雄逸,不可临时,无法任笔成形。[8]

周密的布局安排,也解释了观众为什么很容易从徐渭作品中感受到『黄河之水天上来』的动感、元气淋漓的生命力与『长河落日』的空间感。徐渭凭着自己对书法技术层面事无巨细的较真态度,实现了『真我面目』的展露,达成了对天真、赤诚之境的追求。

任何艺术风格的形成都非向壁虚构而来,人生际遇与前人作品,这些经验与感受交织在艺术家头脑中,被赋予了新的结构与形式,徐渭也不例外。心学的濡染与江南乡绅身份,影响与形塑了他的创作观念与艺术实践。

首先,徐渭对其师季本极为推重,作为王阳明弟子,季本的心学思想无疑影响到徐渭的艺术创作观念。一方面,徐渭十分强调创作当出于本心,表达真诚的情感。在徐渭看来,文章风格当服务于作者所要表达的情感,而非相反。否则即使在形式上对古人风格模仿得再像,也不过是『鸟之为人言』[9]。另一方面,只有真正纯熟的技术,才能支撑艺术家在创作中表达真情实感。表达自然本心,并非放弃一切形式上的学习与模仿,而是将它们自然地结合起来,以达到『语虽俭而实丰』的效果。在评价沈周的绘画作品时,徐渭指出,时人知沈周偏写意,以为『草草者倍佳』,但不知沈周亦有极精细之工笔,『惟工如此,此草者之所以益妙也。不然,将善趋而不善走,有是理乎?』[10]其次,徐渭的底层士绅身份也不容忽视,一方面,作为当地文人群体的一员,可以接触到众多书画作品,并得以与同道切磋共进。[11]另一方面,经济拮据的底层士人经历,使其时常有一种边缘体验。在这种边缘体验下,为确认自我价值,徐渭在艺术和生活中都有一些超越常规的举动。这些行为营造出一种区隔效果,帮助徐渭借内向寻找自我的过程来重新确立自己的身份认同,以逃离与反抗这个怀才不遇的社会空间。[12]而这些癫狂的举动,为徐渭塑造了一个绝世独立的『奇人』形象。

徐渭『奇人』形象的塑造与接受

徐渭在个人生活与艺术创作中无疑具有狂放恣肆的风格,但在看到他縱情泼墨的同时,也应关注到背后精妙的布局与持之以恒的苦功;在看到他任性诗酒的同时,也应看到他藉藉于事功、苟苟于生计的一面。

与几乎所有传统文人一样,徐渭追求在政治上建功立业,而非成为一名职业艺术家。徐渭参加科举考试连续失利,虽有经世报国之志,却无施展之所,直到得到胡宗宪赏识,才获得了一展拳脚的机会。徐渭在胡宗宪幕府中代拟了大量谢表、书启等应酬文字,这些文章在后世看来或许价值不高,但徐渭本人非常珍视:『余夙学为古文词,晚被少保胡公檄作鹿表,已乃百辞而百縻,往来幕中者五年。卒以此无聊,变起闺阁,遂下狱,诸所恋悉捐矣,而犹购录其余稿于散亡,并所尝代公若代人者,诗若文为篇者若干,盖所谓死且勿顾,夺其所爱而还之于既去。』[13]徐渭将自己比作爱惜羽毛的山鸡与孔雀,指出自己爱惜文章胜于爱惜生命。因此虽然文稿因牢狱之灾散失严重,但他依然要将这些代作文章购回,结集刊刻,由此可见其创作中的实用性与社会性的一面。这种实用性与社会性不只存在于徐渭幕府时期的文学创作中,而是贯穿其整个生涯的各种艺术形式当中,成为其创作观念的一个重要展现,不容忽视。

那么,究竟为什么徐渭会以一种『奇人』形象出现在世人面前,并被广泛接受呢?徐渭的书画作品在生前与身后较长一段时间内都声名不显。直到袁宏道作《徐文长传》,对徐渭大加赞赏,这才使徐渭的各类艺术创作逐渐为世人所接受。可以说,袁宏道对徐渭的评论『奠定了后世评价徐渭书法的基础,也成为征引徐渭资料的来源。』[14]袁宏道在《徐文长传》中完全剥离了徐渭艺术创作中的实用性与社会性,浓墨渲染了徐渭纵诞通脱的性格、命途多舛的际遇与超逸绝伦的艺术,最后引梅客生『病奇于人,人奇于诗,诗奇于字,字奇于文,文奇于画』[15]以为全文之总结。他之所以能够『发现』『奇人』徐渭,很大程度上是因为被『发现』的徐渭符合了他对艺术创作的预期。明中期文坛长期被前后七子矫揉造作、佶屈聱牙的文风所笼罩,徐渭的艺术风格如一股清风。刘尊举高度评价了徐渭的散文,指出其『对于拓展散文的书写领域、丰富文学形象、转变文学趣味及表现方式都有着重要的意义。』[16]袁宏道作为倡导性灵的『公安派』创始人,正是在此意义上发现了徐渭书画艺术的独特意义。袁宏道标举徐渭之『奇』,将徐渭从其生活空间中剥离出来,突出其作品的独特性与原创性,使之蜕变成一个性格鲜明的伟大艺术家。但富有原创性与独特性的作品往往会因其无法被归入正统脉络中而必然面临某种矛盾,它们要么因为新颖、稀缺而被认为是非凡的天才之作,要么因为离经叛道而被不屑一顾。袁宏道本人在当时便被视为离经叛道的狂人典范,其所认可的『奇人』徐渭自然难逃同样命运。在袁宏道稍晚时候,就有人评价徐渭书法『未免野狐禅』。[17]

随着时间的推移,袁宏道的作品同样从其生活空間中被剥离出来,进入艺术品领域,其狂傲的性格对时人来说也不再是一种困扰,而成为某种独特的艺术人格。其对徐渭的称许因此也更多与一种天才的『奇人』形象,而非癫狂的反叛者形象勾连在一起。兼之这一时期商品经济的不断发展,艺术与商业的结合日趋紧密,以扬州八怪为代表,清前中期的艺术创作越来越追求新奇,追求赋予观众即兴的冲动与强烈的震惊。徐渭书画的独特性与原创性至此时方得到广泛认可。与这种认可并行的,是徐渭『奇人』形象不断被重申与强化。吴昌硕评价徐渭时便称:『青藤画,奇古放逸,不可一世,似其为人。想下笔时,天地为之低昂,虬龙失其天矫,大似张旭、怀素草书得意时也。』[18]今天一些学者将徐渭与梵高,乃至表现主义画家进行对比,更是将其疯狂、大胆、激情、特异的形象推衍到了极致。至此,在徐渭独特风格之上,由袁宏道提炼而成的『奇人』形象经历了一个完整的塑造、接受与经典化的过程。

徐渭其人在政治、学术、社交、艺术等各种场域中有着多重面相,唯将其艺术创作还原到其制作情境当中去,才能拓展我们对于徐渭创作观念与艺术实践的理解。作为优秀的书法家,徐渭回应了前人所带来的压力与挑战,甚至诉诸粗犷的变形与夸张。但他并非师心自用,试图另起炉灶,颠覆长久积累下来的书法传统,而是凭借炉火纯青的精湛技艺,以坚毅的品质直面前人挑战,并最终破故出新,用独特的个人风格完成了对传统的拓展与延伸。这种创造性,体现出书法艺术本身所具有的自我衍生与再生产的动能与生命力,其发展并非建立在对传统的彻底颠覆与反叛之上,也并不仰赖个别天才独一无二的才能与天赋。

徐渭的『奇人』形象符合观众心目中对于伟大艺术家形象的心理预期,而其言有尽而意无穷的艺术风格为观众提供了巨大的想象空间,缩短了作品与观众的心理距离,容易引起观众的情感共鸣。如今,已不再有人质疑徐渭作品的艺术性,也少有人关注徐渭在创作时的社会情境。『奇人』徐渭似乎相较历史上的徐渭有着更强的生命力。