后疫情时代的家校沟通

2021-11-24李建民王轶晰

李建民 王轶晰

摘 要 新冠疫情犹如一个显微镜,将家庭与学校之间暗藏的问题进一步暴露和放大。调查结果显示,家长和教师对家校沟通的定位和认识还存在明显的偏差,本应强调双向互动的沟通被窄化为单向被动的信息传递,“教师不走心”“家长不主动”成为普遍现象。家庭与学校之间之所以会出现种种不协调,根本原因在于不同教育主体背后所代表的权利属性之间的矛盾冲突。化解这种深层次的矛盾,需要建立科学顺畅的家校共育机制,从沟通前提、沟通基础、沟通方式、沟通网络等多方面发力,凝聚多方力量系统构建家校社协同的育人共同体。

关键词 家校沟通;认知偏差;教育权;机制构建

作者简介 李建民,中国教育科学研究院基础教育研究所,副研究员;王轶晰,中国教育科学研究院基础教育研究所,助理研究员

2020年初,一场突如其来的新冠疫情打破了正常的教育教学秩序,迫使课堂从线下转移到线上,也使得家校共育的重要性更为突显。为全面了解我国家校共育的开展情况,中国教育科学研究院课题组进行了大规模调查,其中,家校沟通作为连接学校和家庭的一个重要途径,是推动家校合作取得良好育人效果的基础,也是此次调查的重要内容之一。调查结果显示,家长和教师对家校沟通的定位和认识存在明显的偏差,由此造成沟通的内容、方式、行为等在家长和教师这两个不同的教育主体中呈现出明显不同的特征,制约了家校沟通充分发挥应有效用。

一、认知偏差:将沟通窄化为单向被动传递

课题组于2020年5—7月在全国开展了家校共育状况调研,收集有效家长样本176.57万个、教师样本13.46万个,覆盖小学到高中各学段,样本覆盖学校中86.7%为公办学校。课题组分别对家长和教师在家校沟通上的表现进行了探索性因子分析,结果发现家长与教师之间的主动沟通是目前家校沟通的最薄弱环节,教师缺乏有效鼓励家长主动参与、主动沟通的行为。

家长和教师对于家校沟通的认知存在明显差异。对家长而言,与学校、教师进行沟通只是家校共育众多方式和环节中的一种,与学校沟通的相关行为只占到所有共育行为的45.2%。对教师而言,与家长进行沟通是教师完成家校共育工作的最主要环节和形式,在所有家校共育行为中,与家长沟通的相关行为占教师所有家校共育工作的63.3%,疫情期间则几乎成为家校共育工作的全部。

不仅如此,双方在“家校沟通”认知上的差别还表现在对具体沟通内容结构的划分上。针对教师的调查结果显示,教师与家长沟通层次主要是依照教师自身的职责要求和相应的沟通内容进行划分,主要包括五个维度的内容,即“信息告知”“鼓励沟通”“家教指导”“职责活动”“学习督导”。相比之下,针对家长的调查结果显示,家长对家校沟通的认知主要依据家长与教师(学校)之间的关系进行界定,分为主动沟通和被动沟通两类。其中,被動沟通包括家长从教师处获得信息、按要求与教师交流学生表现、通过教师的传达了解学校对学生的要求、家长应教师要求反馈学生的学习行为状况,以及当学生出现行为或学习问题时家长向教师求助等情况。主动沟通包含两种情况,一是家长主动与学校沟通,向学校反映自身想法或提出意见、建议等,二是家长之间通过学校纽带而发生的互助和联系,包括联系家委会成员、参与学校组织的家长联谊活动等。

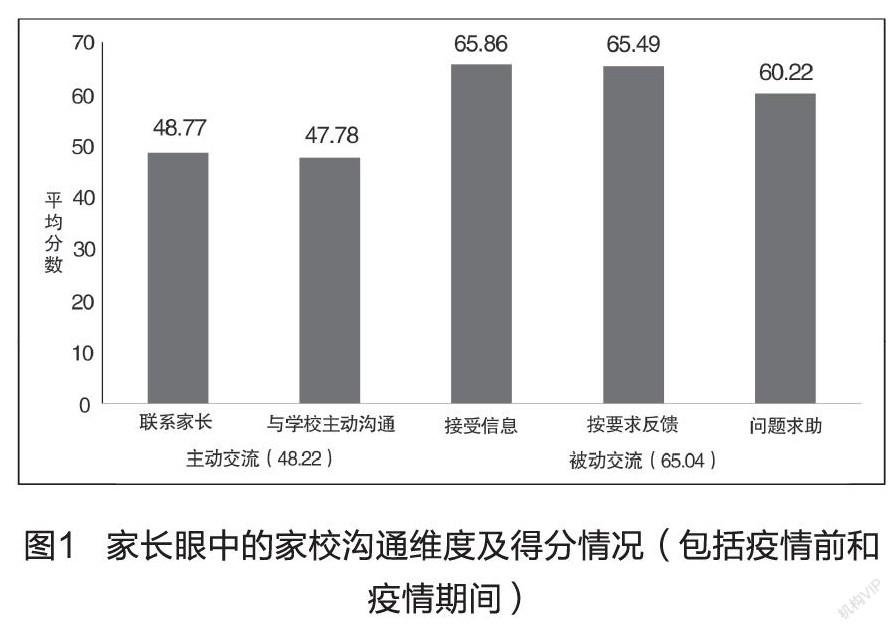

尽管教师和家长共同参与了家校沟通这一共育活动,但探索性因子分析表明家长和教师对家校沟通的认知并没有较强的共识。这种认知上的差异进一步表现为二者在家校沟通行为上的不同步,致使家校沟通难以实现同频共振的效果。从数据分析结果来看,家长眼中的家校沟通呈现出明显的“被动高、主动低”的特征,即家长与学校之间的主动交流水平远低于被动交流水平(见图1)。值得注意的是,在主动交流方面,家长之间的联系和互助得分要高于家长主动与学校沟通的得分,说明家长更倾向于首先与其他家长进行主动交流,这也给广大中小学校一个重要提示——在家校共育,特别是进行家校沟通的过程中,应建设好、发挥好、利用好家长委员会等的纽带作用。

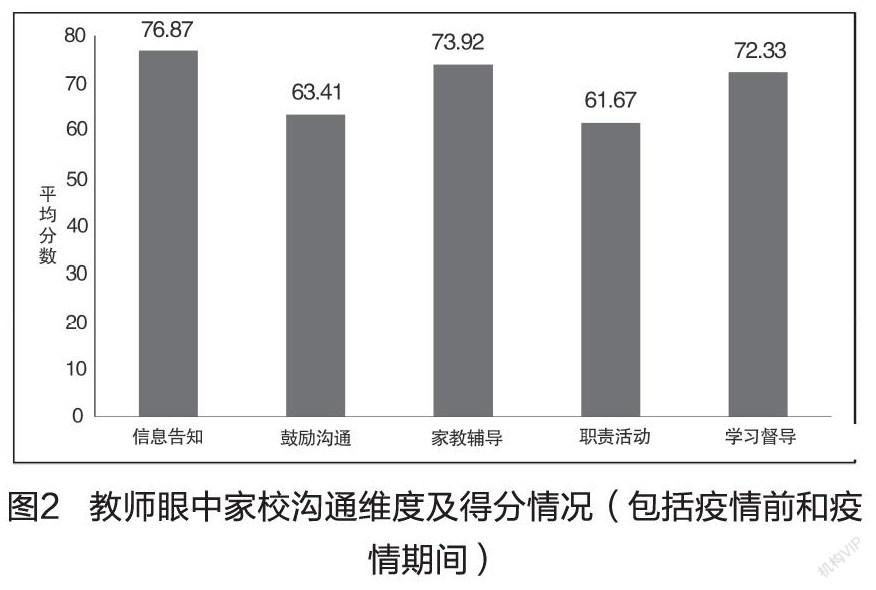

教师眼中的家校沟通所包含的内容更加丰富,但仍以教师单向指导家长、向家长告知相关情况等沟通内容为主,缺乏有效鼓励家长主动参与、主动沟通的行为。“信息告知”“家教指导”和“学习督导”三个维度是教师单向输出、家长被动接受的维度,也是教师自评平均分较高的三个维度(见图2)。

沟通本质上是人与人之间、人与群体之间思想与感情的传递和反馈的过程,其目的在于达成思想的一致和感情的通畅。家校沟通就是学校(具体到教师)与家长通过传递和反馈孩子成长发展的信息和思想,从而在孩子的教育问题上形成一致的看法、立场和行为,具有互动性、对话性、平等性等特征。然而,从上述调研数据分析结果来看,家长和教师对沟通的认知偏差始终存在,教师负责“灌输”与“传达”、家长负责“接收”与“落实”的模式并无根本性改变[1],家校沟通形式化、单向化、被动化问题突出。

二、教育权冲突:家校鸿沟产生的根源所在

教育本是一项由受教育者自主选择的自然权利,在出于普及教育之需实施义务教育、推进教育国家化进程中,教育强制与教育自由开始成为贯穿于教育全过程的一对矛盾[2],本质上是公权与私权的竞合。家校沟通之所以出现上述典型问题,根本原因在于不同教育主体背后所代表的权利属性之间的矛盾冲突。

家庭和学校是关系未成年人成长的两大重要权利主体。学校和教师所代表的是国家教育权,是国家依法对年轻一代施教、强制性的统治权力,伴随国家的出现而产生,体现国家意志,是现代教育权的主体,能够保障公民实现受教育的权力和义务。[3]学校和教师作为国家教育权的具体实现者,也依法具有相应的教育权利,《中华人民共和国教师法》第7条中已经作出了明确规定,即法律赋予教师在履行职责时所享有的权利,包括教育教学权、学术自由权、指导评价权、进修培训权、参与学校民主管理权等。对学生进行教育和评价是教师的专业权利和职责所在。然而,在学校教育实施过程中,以国家教育权为基础的学校和教师对于自身专业权利边界的把握时有失当,出现教师权利过度延伸的现象,例如,以家校合作的名义将作业批改任务转嫁给家长等。

学生和家长所代表的家庭教育权则是教育自由的一种体现,属于由法律所确认和维护的私权性质,是人类社会为适应生存和生活需要而自发产生的,主要表现为家长对子女的教育权利和义务。然而,受我国传统文化中“天地君亲师”的伦理准则影响,中小学生家长普遍存在“学校中心”的教育观念,认为家庭和家长只是教育的附庸,甚至放弃家长的教育责任和权利,使得实际生活中经常出现家长教育权缺失、发挥不当等现象。而随着社会多样化和扁平化进程的推进,社会不同利益群体的教育需求呈现出多元化、自主化倾向,促动家长在教育权方面的意识觉醒。于是,家长开始要求通过参与学校治理、家长委员会等方式实现自身教育權利。而如若与国家教育权之间的关系处理不当,家长教育权“剑走偏锋”,对学校和教师实施的教育活动妄加揣度,势必会产生矛盾和冲突。

可以看到,家庭和学校所代表的家庭教育权与国家教育权之间具有明显的异质性,但这种异质性并不一定意味着相互对立和排斥。实际上,家庭与学校在促进学生德智体美劳全面发展的教育追求上存在凝聚共识、形成共同价值的基础,需要通过有效的公共政策和机制设计加以干预和调节,从而形成更有效的教育合力。

三、走向对话与互动:构建育人本位的家校沟通机制

(一)构筑沟通前提——强化育人本位价值导向

在开展家校沟通的过程中,学校和家长作为两大育人权利主体,首先应确立平等交流的基本定位,充分认识家校沟通的对话性和互动性本质,在明确育人这一共同价值追求的基础上,通过多种途径和方式实现各自的教育权利。需要注意的是,以学校为主导构建家校沟通机制并不是对家长教育权利的否定或抹杀,而是提升沟通的针对性和有效性的一种实现策略。学校和教师需要充分认识、理解和尊重家长的教育权,重视发挥家校沟通的积极效用,以手、脚、脑、心并用的方式实现学校与家长之间的对话与互动。尤其要警惕家校沟通的异化,避免单向度的“告状式”“通知式”“被动式”沟通,增强沟通的支持性和教育性。

(二)夯实沟通基础——建立家校权责清单

权责明晰是现代产权制度的重要原则,在改进家校沟通方面也同样适用。在育人问题上,家长和教师基于其立场都有其权利,但两类权利之间需要有效的制度机制进行协调,清晰界定家庭与学校的边界,从而形成良性合作的关系。因此,应建立家校权责清单制度,根据每所学校家长和学生的情况,发挥家委会的积极作用,通过民主协商,共议共建具体的清单内容。通过权责清单制度明确界定家庭与学校的边界,从而使家校沟通更加顺畅。家校权责清单旨在基于动态协商形成一个制度化关系的平衡状态,具有相对的稳定性和动态性,即在一定时期内权责清单保持稳定,当外部环境发生变化致使家校边界从相对清晰变得相对模糊后,则有必要对家校权责清单进行调整,从而形成一种新的平衡,为家校沟通提供更为清晰的基础。

(三)优化沟通方式——合理运用信息化沟通手段

伴随信息技术的快速发展,家校沟通方式呈现出明显的信息化特征,尤其是80后、90后教师成为教师队伍主力军后,微信群、QQ群、钉钉、腾讯会议等网络工具悄然间成为家校沟通的重要方式。现代信息技术因其无限接入能力、实时通讯能力以及超强运算能力,为家校沟通带来诸多便利,同时也造成了一些社会问题。例如,2020年10月河南南阳淅川县某校班主任在家长微信群中采取夸大事实的办法让个别学生家长到学校沟通一事,引发热议。班主任为何要采取这种过激的方式请家长?家长为何屡次不与班主任沟通?家长为何对以这种方式了解孩子在学校的情况有所不满?这些疑问和反思折射出当前家校沟通中普遍存在的问题——缺乏对信息化沟通手段运用的合理约定。哪些内容适合在家长微信群中集体沟通,哪些内容需要微信单独沟通,哪些内容需要书面沟通,哪些内容需要教师与家长见面沟通等,在具体的家校沟通过程中并没有明确的制度化规定,往往是依据教师个人的偏好在家长群中进行强调,或者干脆没有任何约定。这就容易造成信息化沟通手段的滥用或形同虚设,甚至在特定情况下成为社会事件发酵的温床。因此,学校应在充分研究本校家长群体特征的基础上,为教师,尤其是新教师提供家校沟通工作指南,指导教师依据沟通内容、沟通对象等采取不同的沟通方式和途径,利用信息化带来的便利,同时也需注意信息化沟通的风险防控。

(四)平衡沟通关系——设立专门的家校关系协调员

家校合作是现代学校制度的组成部分,家校沟通作为家校合作的一部分亦是现代学校制度建设的内容。我国学校教育体系曾经非常强调家校联系,并以家访的方式促进学校教育与家庭教育的协同。然而,伴随我国城市化进程的加速、居住结构和生活方式的变迁,教师被繁重的非教学任务捆绑,家长的“不在”和生活节奏的不同步等等,使得家访的实施难度越来越大。与此同时,家校沟通的专业化要求也越来越高,仅凭班主任或科任教师的力量已经难以满足与家长有效沟通、指导家庭教育的需求。为此,应设立专门负责家校沟通的家校关系协调员,围绕学生的成长和发展,以更为专业的沟通方式方法协调家长与学校的关系,从而创造一定的空间以缓解家校冲突。

(五)改进沟通网络——探索建立社区学校模式

学校不是一座孤岛,而是社会的一个子系统,应当与家庭和社会互通有无。提升学校对社会的开放性,既是学校育人的需要,也是学校作为公共服务机构的职责。推动学校向社会开放无疑有助于让社会了解学校、理解学校,为家庭与学校顺畅沟通营造良好环境,也有助于学校广泛整合和吸纳社会资源,是丰富学校教育的一种有效方式。同时,学校作为区域文化中心,有责任和义务向社会开放。通过向社会开放,学校与家庭之间的互动自然会有所增加,家校沟通也势必会更加顺畅。实际上,日本、美国等国家已经开始尝试建构社区学校模式,将社区、家庭、政府和学校等各方主体以一定的机制和制度网罗在育人共同体中,发挥其各自的优势和作用,推动学校教育不断改进。这种模式不失为一种有益的尝试,也为改进我国学校教育提供了诸多启示。

参考文献:

[1]易凌云,王轶晰.单向输出的教师和被动接受的家长[N].光明日报,2021-01-05(15).

[2]劳凯声.从教育选择权看教育发展的历史性转折[J].复旦教育论坛,2020(18):5-11.

[3]秦惠民.现代社会的基本教育权型态分析[J].中国人民大学学报,1998(5):82-87.

责任编辑︱何 蕊