基于素养为本的元素化合物复习教学重构

2021-11-24王方波

王方波

摘要:基于“素养为本”内涵,结合“铁及其化合物”单元整体教学实践,阐述了进行元素化合物知识复习时,如何编制真实情境的问题链,对知识进行横延和纵联,构建“点、线、面、体”的知识网络,注重与理论、实验、应用等其他知识板块的综合和联系,实现培养学生综合运用化学知识解决实际问题能力,提升化学核心素养。

关键词:核心素养;铁及其化合物;复习教学;问题链

文章编号:1008-0546(2021)07-0069-05 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.07.018

一、问题的提出

元素化合物知识是中学化学课程内容的基础和骨架,也是发展学生化学核心素养的重要载体,知识点纷繁交错,可谓是“千头万绪”。在素养为本教学理念的背景下,新高考明确了试题的情境要素,特别强调真实性。而目前高三元素化合物知识复习课教学普遍出现单一知识点的简单重复和强化,过度依赖习题训练。导致课堂教学枯燥无味,没有形成层次合理的系统化复习。因此教学的重点要对教学内容进行重构,多层次、多角度地建构单元整体复习内容,帮助学生建构元素观、变化观等学科观念,提升学生的化学思维,从而由“知识为本”的教学转向“素养为本”的教学。

本文以学生的认识发展为目标,选取“铁及其化合物”的单元复习教学重构实践案例,进行单元整体教学设计并实施。

二、基于核心素养培养的复习教学重构案例设计

1.教学设计思路

针对元素化合物知识复习教学内容特点,基于学生认识发展空间,指向素养为本的铁及其化合物的单元整体复习教学设计思路是:(1)通过实验探究黑木耳提取液中是否含有铁元素以及铁元素的存在形态,初步形成个性、特性决定检验方法的认识模型。(2)通过定性和定量测定补铁剂中铁元素含量的方案设计,建立性质与测量方法的关联。并且利用证据推理体会多因素体系中具有相同性质的物质对于定量测定的干扰。(3)通过依据实际问题,主动改进定量测定方法,体会科技的进步,方法的进步,进一步培养创新意识和科学精神。(4)归纳梳理铁及其化合物的性质和用途,进行方法小结和提升,发展学生模型认识与迁移能力。(5)通过问题链进行主题式复习,紧扣二价铁、三价铁的性质(沉淀、氧还、络合、水解),创设真实、综合、连锁式的探究情境,提升学生对实验方案的设计、评价和优化能力,具有重要的研究价值和实践意义。

2.教学目标定位

(1)能够深入理解并归纳单质铁、二价铁和三价铁的化合物的性质和用途,感受铁元素在生产生活中的重要作用;(2)能通过氧化还原反应规律,构建不同价态含铁物质之间的转化关系网;(3)会设计实验探究二价铁与三价铁的相互转化,且能够由此获取信息的方法;(4)会应用基本理论来分析生产生活和深度学习中遇到的有关问题,体会用实验解决化学问题的一般方法。

三、基于认识发展的复习教学实施与备考策略

元素化合物知识的复习要实施系统内横延、系统间纵联的“挖联拓迁”,关注知识应用、分析、评价和创造等高阶思维活动,注重理论与实验相结合,建立整合的、结构化的知识,将重点知识专题化。

1.实施真实评价的情境教学,注重科学态度与社会责任的培养

知识转化为素养的最重要途径就是情境,真实具体的情境创设对开展“素养为本”的教学,帮助学生形成关键能力和必备品质提供了有力的保障。以真实问题情境为素材,引发问题,围绕问题设计教学环节,融合自主探究、交流讨论、实验等多种学习方式,让真实的问题情境成为教的载体、学的素材、评的依据,让“教、学、评”一体化落地生根[1]。

(1)巧设探究情境,激发学习兴趣

兴趣能打开学生创造思维之门,激发求知欲,促使学生主动探索知识。化学与生活密切相关,教师要善于用身边熟悉的生活素材,让学生解释生活现象或通过探究解决生活问题,促进形成科学的生活观念和生活态度。在进行“铁及其化合物”复习时,首先展示资料卡片和缺铁引起病变的一组图片,从实际生活中的真实情景出发,引导学生关注身边的化学问题,从生活走进化学,引入复习课。

[资料卡片]铁元素是人体必需的微量元素,含二价铁的血红蛋白为人体组织输送氧,缺铁会导致血红蛋白合成障碍而引起贫血,目前我国约2亿人患有缺铁性贫血和铁营养不良症。铁的摄人主要来自于食物,含铁量较高的有肉类、黑木耳等。缺铁严重者需要及时服用补铁剂治疗,第一代补铁剂以硫酸亚铁为主的Blaud药丸,第二代以有机酸亚铁为主的补铁剂,第三代以氨基酸亚铁为主的补铁剂。

上课伊始,设置一个有趣的活动场景,以激发学生的探索欲望。教师抓起一把黑木耳,郑重地交到一位学生的手中,第一个真实的问题由此展开。

[任务驱动1]黑木耳的“铁证”实验。

问题1:黑木耳补铁是真的吗?铁元素的存在形式有哪些?

问题2:如何证明黑木耳中含有铁元素?

实验探究1:取5g干燥黑木耳粉末加水浸泡12h,过滤。滤液滴入KSCN溶液和H202检验,未变血红色。

问题3:在黑木耳中没有检测出铁元素,分析原因。

[原因探析]滤液不含铁离子的原因可能是:(1)黑木耳不含铁元素;(2)黑木耳中含鐵的化合物不溶于水,铁元素未提取到水里。

实验探究2:取5g干燥黑木耳粉末加2mol/L酸50mL浸泡12h,过滤,滤液滴入KSCN溶液及H2O2,红色不明显。

问题4:如何将铁元素提取至溶液中并检验之?

[实验评析]可能是基底溶液颜色干扰。有的学生会产生联想或教师帮助联想迁移,海带中含的是有机碘,那么黑木耳中也可能含复杂有机铁,浸出量很少,因此可用灼烧成灰再浸取的方法来提取铁。

实验探究3:取5g干燥黑木耳粉末灼烧成灰,灰分加2mol/L盐酸50mL浸泡,过滤,滤液滴入KSCN溶液,有明显的血红色,证明了铁元素的存在。

问题5:将黑木耳进行灼烧和酸浸,分析实验目的。

问题6:分析实验过程中含铁元素的物质转化。

实验探究4:将灰分加浓硝酸、H2O2混合溶液提取,过滤,滤液滴入KSCN溶液,相同条件下血红色更深。

[设计意图]通过资料卡片等情景复习旧知,帮助学生在原认知基础上逐步建构新的认知,拓展对溶液中的Fe2+和Fe3+性质全方位的认识。通过教师实验演示引导学生提取和检验黑木耳中铁的实验条件选择分析,突出严谨求实的科学态度。

(2)精选情境素材,体现价值导向

生活中化学品随处可见,但学生对其真实应用却知之甚少。所以在教学中要融合学科思想,重视化学知识的真实情景和社会价值,引发学生共鸣并积极地寻求答案,让学生头脑里留下的不仅有表象、概念,而且有思想、情感和内心的感受,并走出原先思维的误区,形成正确的化学观,促进学生“知、情、意、行”的统一[2]。

[任务驱动2]探寻第一代补铁剂硫酸亚铁片中的“铁”,细读标签。

问题1:药片红包衣是氧化铁(里面是绿身体)其主要作用是什么?

问题2:为什么维生素C与本品同服有利于吸收?

问题3:本品不应与浓茶同服的原因是什么?

问题4:如何设计一个简单的实验证明补铁剂“绿身体”中含亚铁盐?

问题5:如何验证补铁剂中Fe2+已经被氧化变质?

问题6:“绿身体”一旦被氧化,能将其还原回来吗?

探究实验1:如何设计实验定量分析FeSO4与O2反应?

指导学生用传感器分别测三口瓶中蒸馏水和硫酸亚铁溶液的溶解氧,PH、氧气的含量,进行对比分析。

探究实验2:向盛有浓茶的一支试管中加几滴FeCl3溶液,观察现象;再向试管中加入适量维生素C,观察现象。

课后拓展:工业上用FeCl3溶液蚀刻铜箔制造电路板,如何从蚀刻后的溶液中回收铜?

[设计意图]通过真实情境对物质具体转化过程的分析,培养学生的变化观念,激发学生探究隐藏在现象背后的化学原理的欲望和认知内驱力。

[任务驱动3]探寻第二代补铁剂“朴雪口服液”中的“铁”含量。

探究实验1:朴雪口服液中是否含二价铁?设计实验方案,说出设计理由及预期的实验现象。

根据学生的互动交流,教师引导学生分析可行性后得到实验方案,完成实验探究,并分析产生实验现象的原因。教师演示维生素C与高锰酸钾溶液反应实验,引导学生反思自己的实验,并思考“朴雪口服液”中的Fe2+能稳定存在的原因,教师引导学生拓展思路。

探究实验2:设计实验比较维生素C与Fe2+的还原性强弱。

探究实验3:“朴雪口服液”中的铁含量合格吗?定性检验Fe2+的实验可以进行定量测定吗?设计实验方案,说出设计理由及预期的实验现象。

教师提供目视比色法,从二价铁转化为三价铁通过比色测量,即利用标准溶液与所做的溶液顏色来比较。

[设计意图]借助补铁剂“情境真实化”为主线,贯穿复习Fe2+和Fe3+的重要性质,环环相扣,层层推进。通过演绎判断、科学探究、事实求证、证据推理等方法,培养学生的科学态度与社会责任。着力引导学生多角度、辩证地分析“朴雪口服液”中的铁含量测定问题,从而训练思维的灵活性与缜密性,感悟定量实验的独特魅力[3]。

(3)依托情境素材,构建知识网络

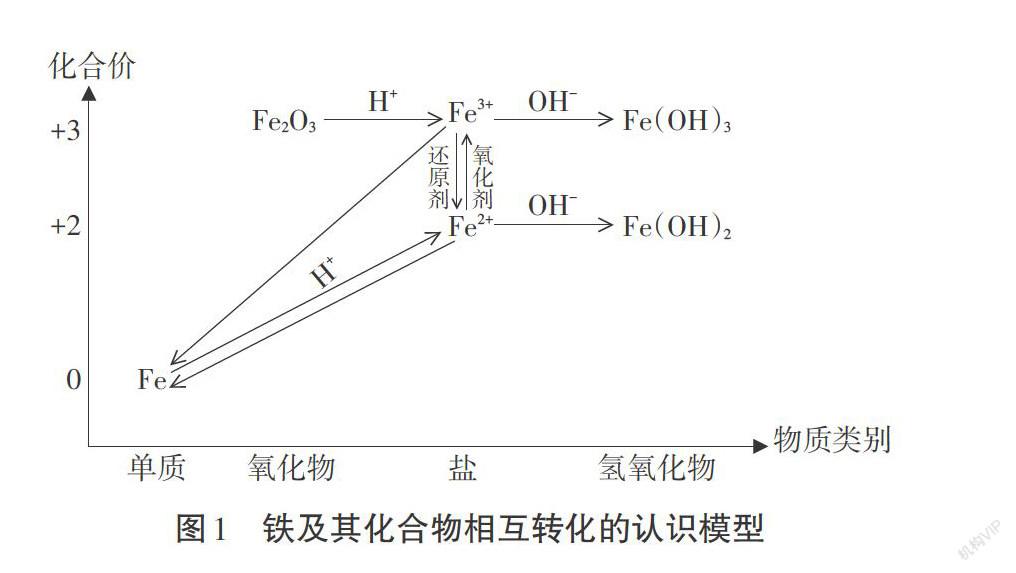

高三复习教学对知识内容的呈现,要立足于知识情境化,情境生活化。通过情境素材的研究,感受铁及其化合物知识重要性的同时,引导学生运用氧化还原和物质分类等核心概念,归纳总结出铁及其化合物相互转化的“铁”氏家谱,培养学生物质转化维度和具体转化条件两个角度来认识铁及其化合物之间相互关系的化学学科思维[4]。

[任务驱动4]用图示表示0价、+2价和+3价铁元素之间的相互转化关系(见图1)。

课后拓展:已知粉笔的成分是硫酸钙,实验表明,白粉笔在酒精灯上灼烧无明显颜色变化。用镊子夹取蘸有FeCl3溶液的白粉笔在酒精灯上灼烧时,受热部分的颜色由黄色逐渐变红褐色、铁锈红色,最终变为黑色。试用铁及其化合物知识解释可能的原因,写出相关的化学方程式。

[设计意图]依据真实情境,提出问题,将真实问题转化为化学问题,将化学问题设计成适合学生的学习任务。重整铁及其化合物转化关系知识网络,突出核心概念,实现从知识到核心素养的转化。

2.设计具有探究价值的活动,培育创新精神和实践能力

化学实验对于全面发展学生的化学学科核心素养有极重要的作用。复习教学时要设计有探究价值的化学实验问题,让学生参与讨论和交流,包括对疑点、假设及论点的提出与评价,通过交流设计并优化实验方案,发展原有的认知[5]。促进学生养成独立思考、敢于质疑和勇于创新的精神。

(1)深度挖掘教材内容,促进自主迁移

学生构建了Fe2+和Fe3+的知识网络后,此时应抓住学生已有相关知识的基础,设计合理的探究实验,做好有效迁移,提高学生的探究能力,培养学生科学思维品质。

[任务驱动5]探究有关铁离子反应的限度。

探究实验1:向2mL 0.1mol/L KI溶液中滴加1mL0.1mol/L的Fe(NO3)3溶液。

问题1:微粒间可能发生哪些反应?设计实验方案,并验证你的假设。

猜想:(1)Fe3+有氧化性,能氧化I-;(2)酸性条件NO33-能氧化I-;(3)二者都氧化I-。整理思路,讨论方案并总结归纳。

[实验评析]通过对溶液中的两种氧化性离子与I-的竞争反应的认识,用动态的观点观察、分析和预测化学反应。

问题2:如何改进上述实验,只表现Fe3+氧化I-,排除NO3-对I-的干扰?

探究实验2:向2mL 0.1mol/L KI溶液中滴加1mL0.1mol/L FeCl3溶液,检验Fe2+的存在。

问题3:如何验证充分反应后是否含有Fe3+?此实验说明什么?

[设计意图]培养实验中定量反应的意识,通过检验铁离子,引发认知冲突,引出铁离子与碘离子反应的限度。通过实验方案的设计,培养学生学会运用对比实验、控制变量这两种基本的实验科学方法。理解一个化学反应的发生可能不仅仅遵循一条规律,应该学会从各种不同的角度审视我们接触到的化学事实。

问题4:如何清洗内壁沾有银镜的试管?洗去试管内壁上的银镜我们最熟悉方法是什么?有什么弊端?

问题5:根据Fe3+性质,能否用硝酸铁溶液或氯化铁溶液来清洗?

问题6:相同浓度的FeCl3溶液比Fe(NO3)3溶解银镜的速率更快些,請对比分析,讨论原因。

[设计意图]在学生的认知中,有关离子的氧化性顺序是Ag+>Fe3+>Cu2+,仅仅从氧化还原的角度分析,铁离子不能与银镜反应,但通过播放视频形象直观的银镜试管溶解,再一次形成强烈的认知冲突,让学生更深刻认识到化学反应的限度,并从化学平衡移动的角度理解可逆反应的移动方向。

(2)设置理性思维问题,实现深度学习

设计的问题要科学合理,符合学生认知,既有一定的思维深度,又有充分的拓展余地[6]。平时的练习,还需要加大对化学情境的分析和情境转化的训练。编制问题时,需要注重化学情境创设的有效性,结合化学原理对情境进行有效的深度设问,不要进行简单的“穿衣戴帽”和“脱衣脱帽”。要设计具有教学意图的结构化的教学材料以及能有序实现教学目标的教学过程,这样学生不仅能对知识进行迁移和运用,还能实现能力的发展和积极情感的体验。

[任务驱动6]探究过氧化氢溶液与氯化铁溶液反应的本质。

问题1:预测向H2O2中加入FeCl3溶液有何现象?

探究实验1:向2mL 5%的H2O2溶液中加入1mL饱和FeCl3溶液产生大量无色气泡。

问题2:体现了FeCl3什么性质?如何设计对比实验加以证明?

探究实验2:向2mL 5%的H2O2溶液中加入1mL盐酸酸化的FeCl2溶液,溶液由浅绿色变为棕黄色,且产生大量无色气泡。

问题3:真正催化分解H2O2的一定是FeCl3溶液中的Fe3+吗?

探究实验3:向2mL 5%的H2O2溶液中加入少量盐酸无气泡产生。

课后拓展:露置在空气中的脱氧剂溶于盐酸后,溶液中一定有Fe3+吗?溶液中可能发生了哪些反应?

[设计意图]精心设计有思维深度的问题能激发学生积极思考,提升学生思维,完善学生的认知结构,帮助学生突破个体经验的狭隘,发展证据推理、科学探究和创新意识素养。

3.搭建整体思维问题链,促进化学知识和认知思路结构化

元素化合物的复习教学要有整体思维路径,在延展中提升认知水平,帮助学生在解决问题的过程中,将割裂的、碎片化的知识转变为系统的、彼此关联的结构化知识,构建“点、线、面、体”的知识网络,形成紧密的知识体系。要从发展和关联的视角,精心设计有效问题链驱动课堂,以发挥学生的主动性,真正实现学科内主干内容之间的融会贯通,促进学习方式的转变,凸显化学学科核心素养。

[任务驱动7]探讨Fe2+和Fe3+的水解平衡问题。

问题1:为什么含氯化铵的焊药可以消除钢铁焊接处的铁锈?

问题2:自来水厂同时使用氯气和绿矾进行消毒净水的原理是什么?

[设计意图]在知识迁移的同时进行情境迁移,再一次变换视角,整合水解平衡等知识,突出概念与理论的完美融合。

问题3:如何用实验证明FeCl3发生了水解反应?如何用FeCl3和FeSO4固体配制溶液?

问题4:将FeCl3·6H2O溶于水,溶液的温度降低,能否证明FeCl3水解是吸热反应,简述理由。

问题5:为何Fe3+只存在pH<3的溶液中?如何除去CuCl2酸性溶液中的FeCl3?

问题6:直接蒸干FeCl3溶液和硫酸铁溶液得到什么物质?再灼烧得到什么物质?如何由FeCl3溶液得到无水FeCl3?

问题7:Fe3+与CO32-或S2-在溶液中能否共存?简述原因。

[学生活动]学生回答,教师点评,小组补充、修正,最后归纳小结。

[设计意图]通过分析讨论具有层次性、系统性、相互独立却又相互关联的系列问题链,引导学生思维从发散到归纳再到演绎,以链状结构环环相扣,体现问题间的能级增益和学科思维的推进深化[7]。达到举一反三灵活应用目的,发展学生“变化观念与平衡思想”素养。

以上有关铁及其化合物性质的课堂问题,帮助学生理解氧化还原反应、水解平衡和溶解过程的能量变化,认识结晶过程、离子反应中竞争性和有序性。将专题知识进行整体架构,实现相关化学原理知识的结构化,学生的认知思维更高,专题内容学得更深。

4.重视知识的应用性教学,培养分析和解决问题的能力

元素化合物的考查试题大多引用工业生产、生活实际中的化学事实创设问题情境,提供的化学情境不一定是学生学过的,有些是学生完全陌生的。因此要注重联系生产生活和精选典型高考试题,引导学生善于利用和挖掘有效信息,用具体化的“元素观”让学生学会用类比的学习方法来进行整合。面对陌生物质,能够主动基于类别和价态思考问题,灵活运用所学知识去分析和解决实际问题,提高复习效率,以达到新课程标准高考化学的评价目标。

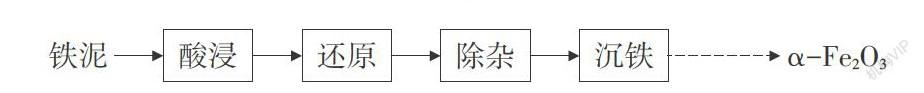

[任務驱动8]完成沉铁(FeCO3)生产情景的讨论。实验室由炼钢污泥(简称铁泥,主要成份为铁的氧化物)制备软磁性材料α-Fe2O3。其主要实验流程如下[Fe(OH)2开始沉淀的pH=6.5]:

设计以提纯后的FeSO4溶液、氨水-NH4HCO3混合溶液为原料,制备FeCO3的实验方案。[江苏2020年高考19题(4)]

问题1:溶液酸碱性能否影响Fe2+的还原性?

问题2:从二价铁及其化合物性质角度分析制备纯净的FeCO3要防止产生哪些杂质?

问题3:将FeSO4溶液和氨水-NH4HCO3混合溶液混合时应如何操作?

学生通过分析条件对物质转化的影响,以及亚铁离子与Fe(OH)2还原性的强弱比较,构建出酸碱性对目标产物的影响,需防止Fe2+的氧化和水解,即控制pH不形成Fe(OH)2沉淀,继而得出合理的结论。

[设计意图]以真实化工生产中问题(包括高考真题节选典型案例在内的真实性化学问题)整合知识技能和思想方法的应用开展复习,同时受到绿色化学理念的熏陶与教育。引导学生运用已有知识分析并解决问题,加深对已有知识的理解和掌握,并把知识系统化、条理化、综合化。

四、结语

元素化合物知识的单元与模块复习,应围绕化学核心知识和观念的结构化来进行,注意选材选题的情境要求,要能体现化学特色和学科思想。复习要立足教材,通过问题链或构建认识模型等策略,夯实双基,落实主干知识,及时归纳总结,加强知识的应用训练,深度挖掘双基知识在真实情境的应用价值。同时要注意明晰知识结构流程和主线,构建知识架构,实践科学探究,落实过程方法,发展化学学科核心素养。

参考文献

[1]刘伯洋,刘文兰.基于“真实问题情境”教学培养学科核心素养[J].中学化学教学参考,2020(3):63-65

[2][6]王新福.优化课堂问题设计,凸显化学学科核心素养[J].化学教与学,2017(12):40-42

[3][5]李宏春.核心素养观照下的化学实验复习教学研究——以“无机化合物的制备”复习课为例[J].化学教与学,2017(11):54-57

[4]虞琦,倪娟.基于学科观念培养的高三一轮复习课堂教学——以“铁及其化合物”为例[J].中学化学教学参考,2013(8):27-28

[7]胡先锦,胡天保.基于发展学科核心素养的高中化学教学实践与思考[J].中学化学教学参考,2016(4):4-7