论都江堰是天府文化之源

2021-11-23李霜琪

李霜琪

2017年4月,成都市召开第十三次党代会。大会提出:弘扬中华民族优秀文化,传承巴蜀文明,发展天府文化,塑造城市精神,丰富文化供给,建设蜀风雅韵的历史文化名城、开放包容的现代文明之城、享誉全球的文化创意之城,建成具有国际影响力的旅游目的地,全面提升城市文化影响力、凝聚力、创造力,为建设世界文化名城奠定坚实基础。“天府文化”在这里被首次提出。所谓“天府文化”,是一支根深叶茂地活跃在四川盆地、成都平原的地域文化,它与巴蜀文化有传承和发展的关系。“天府文化”被解读为“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”,这十六字从不同方面展示了“天府人”的文化品味。

仔细考究起来,无论从地理角度还是历史角度,都江堰水利工程都堪称是天府文化最重要的一个源头。

一、从地理角度看:没有都江堰

就没有成都平原的繁荣

众所周知,在成都平原以及更广阔的地域,在远古的时期曾经存在过一个被称为“蜀”的国家并且有蚕丛、柏灌、鱼凫、蒲泽、开明五代帝王。或许,它并不是一个国家,而是众多的部落群体;由于史籍缺乏记载,人们只能根据像神话一样的传说以及地下发掘的文物进行古蜀历史的推断。

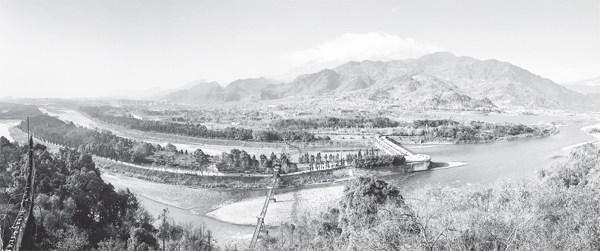

古蜀人所在的四川盆地,在远古的时代是内陆湖,后来因地壳运动和四面高山冲积使湖盆抬升而逐渐形成;在今成都的周围,存在着被后来称为成都平原或者川西平原的平坦之地,它是由岷江、沱江冲击而成的扇形平原。从地理角度看,都江堰渠首工程位于这个扇形平原的顶端,是岷江上游干流出山口,地势居高临下。此处若无都江堰的控水,岷江洪水必以雷霆万钧之势顺西北高、东南低的地面坡势,扫荡整个平原;而控水得当,则可变害为利,解决航运、灌溉和人们的用水问题。

古蜀国时期没有都江堰。任乃强先生在《华阳国志校补图注》中说:“杜宇时,成都平原尚属大泽,卑湿不宜营邑。营邑必在较高之黄土丘陵地带。”

在三星堆区域发现了距今4000年的大古城遗址,但考古证明它是被洪水湮没的,说明远古时期的川西平原水患严重。传说成都是古蜀国的都城之一,虽然有“九世有开明帝……开明王自梦郭移,乃徙治成都”的记载,时间似乎很早,但是无论是文献记载还是考古发掘,都没有关于那一时期的宫殿、街道、城墙这类作为城市标志的证明。

公元前316年,秦灭古蜀国,之后在古蜀地置成都县并令“(张)仪与(张)若城成都”。成都城按秦首都咸阳建制修筑,“周回十二里,高七丈”,这在周秦间,已是了不起的大城。成都据此也成为中国有确切史料记载的在两三千年间城址不变的几个大古城之一。

在《华阳国志·蜀志》说“仪与若城成都”时,有“成都县本治赤里街”句。任乃强先生在《华阳国志校补图注》中说:“秦赤里街当在秦城之北,……蜀王世,成都平原之冲积土部分犹洳湿,故营邑皆在赤土浅丘上,郫、新都、广都、成都皆然。”

成都之所以又名“龟城”,与其“洳湿”有关,因为张仪修成都城时很不容易,当地低洼潮湿,土质松软,需要取土填埋,故而屡筑屡颓,花了不少时间。后来根据地形,不取直而立基础于高亢之处。这样的修建造成成都城不仅分为大小城,城墙还南北不正,非方非圆,曲缩如一个乌龟。在古代,神龟是吉祥灵异之宝物,人们便杜撰了神龟示迹的传说,称成都城为“龟城”。《搜神记》《太平寰宇记》中就有此类记载。

川西平原又被称为成都平原,而“成都平原之冲积土部分犹洳湿”的状况却是在有了都江堰之后才得到彻底改变的。

在关于李冰创建都江堰的资料中,都有他“穿二江”于成都之中的记载。例如:西汉司马迁《史记·河渠书》:“蜀守冰凿离碓,辟沫水之害;穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有佘则用溉浸,百姓飨其利。”西汉扬雄《蜀都赋》:“尔乃其都门二九,四百余闾。两江珥其市,九桥带其流。”东汉崔寔《政论》:“蜀守李冰凿离堆,通二江,益部至今赖之。”晋人常璩《华阳国志·蜀志》:“冰乃壅江作堋,穿郫江、检江,别支流双过郡下,以行舟船。”

“穿二江”这项工程肯定是与都江堰工程有关的,因为都江堰的建设有三大任务一防洪、通航、灌溉,于是便会顺理成章地去“穿二江”。但是,当时的成都城并不大,“周回十二里,高七丈”,真有必要“穿二江”么?仅从防洪、通航、灌溉方面是不能完全解释的。之所以要“穿二江成都之中”,其实还有一个作用,甚至是更重要的作用,就是排涝。这一作用在过去被许多人忽略了。

李冰建都江堰时,距离张仪、张若建成都城差不多过去了半个世纪,成都地区土质松軟,低洼潮湿的情况并没有大的改观;所以,李冰“穿二江成都之中”,主要就是为排涝。排涝的方法就是合理安排排水出路和排水方式,这就是人们熟知的大禹治水的方式——疏。“穿二江成都之中”是这种科学方法的又一次伟大实践。

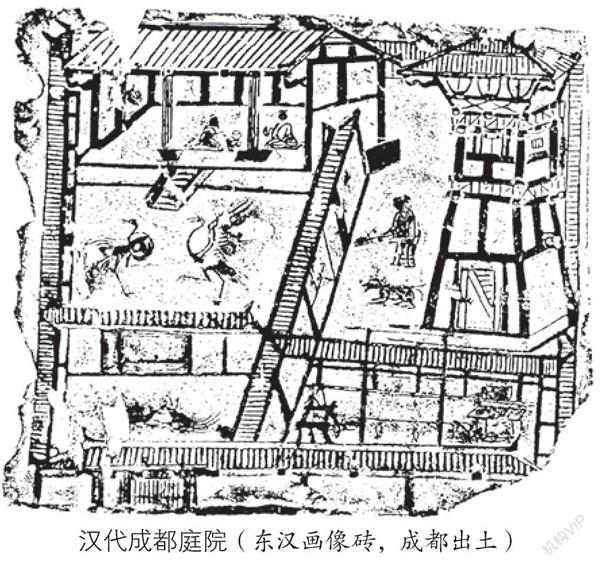

正是实行了“穿二江成都之中”的科学排涝,几十年后的“汉时成都平原已全为陆土田畴”,不仅很方便修筑城池,更有利于都江堰发挥灌溉作用。成都平原本是冲击而成的扇形平原,土质肥沃,方便自流灌溉,农业生产于是大发展。到汉时,经济发展,人口增加,所以汉代不仅将郫县从九陇迁移到今天的位置,更广设郡县。原古蜀地区的蜀郡,在秦代只有成都、郫、繁、江原、临邛、广都六县,到汉时有“县十五”,即成都、郫、临邛、繁、广都、湔氐道、严道、青衣、江原、绵厩、旄牛、徙、汶江、广柔、蚕陵。

都江堰的建立,为成都平原的繁荣昌盛奠定了基础;穿二江于成都之中,为成都城市水利的优势发展打造了厚实基础,使成都迅速成为中国的一个大都市。

二、从历史角度看:“水旱从人”的惬意生活造就独特的天府文化

古蜀国有悠久的历史和辉煌的文化,四川考古不仅发现了宝墩、鱼凫等8座新石器时代古城遗址,更重要的是发掘了三星堆、金沙这样轰动世界的文物宝库。

不过,曾经辉煌的文化在秦汉时期已经烟消云散,所以西汉大学者扬雄在《蜀王本纪》中竟然这样说:“蜀王之先名蚕丛、柏灌、鱼凫、蒲泽、开明。是时人民椎髻左言,不晓文字,未有礼乐。”

在秦汉时期,因为有了都江堰“溉灌三郡,开稻田。于是蜀沃野千里,号为‘陆海。旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府也。……蜀于是盛有养生之饶焉”。曾经的古蜀国之地——成都平原开始了它真正创造辉煌的时代。

战国至西汉前期,人们谈到物产富饶的地区,都是首推关中(陕西渭水平原),称为“天府之国”。不过,《华阳国志·蜀志》记周赧王七年(公元前308年)司马错率巴蜀众十万浮江伐楚时,已拥有“大舶船万艘”,所载军粮竞为“米六百万斛”。所以东汉初班固写《两都赋),即说关中“郊野之富,号曰近蜀”。换言之,蜀地之富已超过关中。《华阳国志·蜀志》还说其时蜀“地沃土丰”,因此“奢侈不期而至也”。这期间,“天府之国”的美称也逐渐从关中移到了蜀中。汉末诸葛亮在《隆中对》中说:“益州沃野千里,天府之土。”这是现在所能看到的称四川为“天府”的最早记载。

战国至汉的四川气候与现在相比,气温略高,雨水充足,适宜种植水稻(四川稻作农业的源头可上溯至距今4500年的宝墩文化)。所以四川农业至迟自战国起就以水田种植为主,其主要农作物是水稻,另外还种芋等。战国至汉的四川先民们比较注重解决水利问题,他们采取的措施主要有三项:一是挖蓄水塘、贮存雨水;二是凿井,取用地下水;三是引岷、沱等江水灌溉。

特别是都江堰建成后,四川一直是中原王朝的粮食重要生产基地和赋税重要来源地。自都江堰建成后,四川的稻作农业便进入大发展时期。在以后2000多年的岁月里,四川一直是全国重要的商品粮油和生猪等主要农产品生产基地,成就了不少帝王基业。新中国成立后于四川发现的汉代画像砖、画像石,有许多反映了那一时期的农业场景,涉及耕耘、播种、收获、舂米、渔猎等等,描绘了都江堰造就的“天府之土”的繁盛景象。

因为都江堰的修建,以成都为中心的成都平原获得经济大发展。《汉书·食货志下》载:“遂于长安及五都立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师。”即是说,成都已经是当时全国的“五都”之一。作为“天府之土”中心地带的成都平原,在当时确有不一般的繁华。

四川在战国至汉代的辉煌发展史,可以说就是一部因为都江堰而生成的丰富多彩的农耕文化史。延至唐宋时期,蜀地由于发达的经济,故而与江南地区一样,成为唐王朝财赋的主要供应区域。《旧唐书·地理志一》:“至德二年,……十二月,置凤翔府,号为西京,与成都、京兆、河南、太原为五京。”即是说,成都是当时全国的“五京”之一。安史之乱以后,北方经济地位下降,长江流域地位上升。扬州、成都成为全国最繁华的工商业城市,经济地位超过了长安、洛阳,故时人称“扬一益二”。(按,唐武德初改蜀郡、成都府为益州,天宝元年再改益州为蜀郡。)

四川乡村因为都江堰的自流灌溉,使得自然环境优美,生态优势突出。与此同时,崇尚“道法自然”“天人合一”的道家思想流淌于四川人的意识深处,影响着他们的生存观念。由于农业生产的稳定,两千年来,四川人一直保持着悠闲的生活习惯和生活态度,并代代传承至今,衍生出各种围绕着“闲”而产生的生活方式。这种“闲”离不开泥土的芬芳。它植根于发达的稻作农业及农耕文明中,有着强烈的多元性和包容性,造就了四川人乐观、开放的天性。总之,千百年来的四川人,尤其是居住于成都平原的四川人、或者说是天府人,一直在享受都江堰的滋润并受益于发源于此的道教和流布全国的儒家思想,且顺应自然及社会发展规律不断改变和创新,从而形成现在被人们称为“天府文化”的文化。

三、天府文化体现了都江堰文化精神

成都市第十三次党代会提出“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”,这是对天府之国涵养千年的“天府文化”丰富内涵的高度总结和提炼。“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”既是不可分割的整体,又从不同的方面显示了由都江堰哺育的天府人的文化风采。这也就是说,都江堰文化与天府文化的关系是源与流的关系。要弘扬天府文化,就首先要弄明白都江堰文化,搞清楚都江堰文化的精神特质。

1.都江堰的创新创造精神

都江堰之所以2000多年来能够永葆青春,就因为它始终不断进取,具有创新创造精神。

都江堰是一个集防洪、灌溉、航运诸方面于一体的综合工程,更是一个各部门协同作战,发挥最佳水利效益的系统工程。

都江堰采用中流作堰的方法,在岷江峡内建立鱼嘴。鱼嘴是一个分水的建筑工程,把岷江水流一分为二。东边的叫内江,供灌溉渠用水;西边的叫外江,是岷江的正流;又在都江堰市城关附近的岷江南岸筑了离碓(堆),离碓的东侧是内江的水口,稱宝瓶口,具有节制水流的功用。夏季岷江水涨,都江鱼嘴淹没了,离碓就成为第二道分水处。内江自宝瓶口以下进入密布于川西平原之上的灌溉系统,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,保证了数百万乃至上千万亩良田的灌溉,使成都平原成为“水旱从人”的天府之国。都江堰的规划、设计和施工都具有比较好的科学性和创造性。工程规划相当完善,分水鱼嘴和宝瓶口联合运用,能按照灌溉、防洪的需要,分配洪、枯水流量。

为了控制水流量,在进水口“作三石人,立三水中”,使“水竭不至足,盛不没肩”。这些石人显然起着水尺作用,它表明当时不仅有长期的水位观察,并且已经掌握岷江洪、枯水位变化幅度的一般规律。

在都江堰,李冰“又作石犀五枚,……二在渊中”,“在渊中”是指留在内江中。石犀和石人的作用不同,它埋的深度决定了都江堰岁修深淘滩的控制高程。可见当时人们对流量和过水断面的关系已经有了一定的认识和应用。

都江堰建成之后又总结出“乘势利导、因时制宜”的治水指导思想,“岁必一修”的管理制度,“遇弯截角、逢正抽心”的治河原则,以及“深淘滩、低作堰”的引水、防沙、泄洪的管理经验和治堰准则。

“创新创造”是中华民族崛起的精神凭依,也是天府之国革故鼎新、善谋图变的文化基因。在都江堰创新创造精神的影响下,天府人从来不保守,“敢为天下先”,使成都平原成为许多改革思想的孕育摇篮,拥有众多的“中国第一”乃至“世界第一”。在先,宝墩文化、三星堆文化、金沙文化便显出强烈的创新精神和强大的创造力。

2.都江堰的优雅时尚精神

都江堰一直都充盈着天然的优雅时尚精神。

从表面上看,都江堰枢纽在景观方面并没有多少独特。如果没有二王庙、伏龙观、安澜索桥这些可以看看的景观,就都江堰枢纽工程的本身来说,是比较枯燥乏味的。它与现代任何一项同级的水利工程相比,可以说是个土得掉渣的工程。

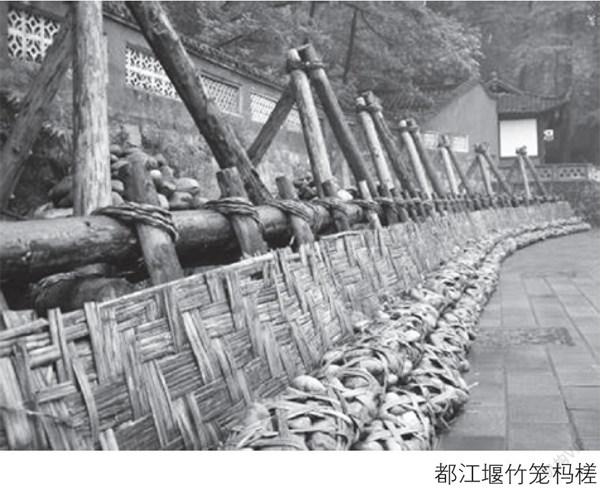

两千多年来,都江堰的修建和维修,靠的就是这样几种材料:竹笼、杩槎、卵石……它们都可重复使用,形成造价低廉的临时性工程结构。换言之,都江堰工程非常适应都江堰就地取材、农闲岁修的方式。它虽然土里土气,很平常,却是与四川农村自给自足的自然经济、农耕文化及田园生活十分吻合。

都江堰水利工程薪接火传,千百年不变,“大禹开其端,鳖灵继其业,李冰总其成,历代遵其制”;就是从李冰时代算起,距今也有2300多年的历史。在这样漫长的历史长河中,都江堰的维修,始终保持着既有的方式——无论岁月如何变迁、时代风云如何诡异——从而显示出从容不迫、一以贯之的努力和沧海桑田中的坚守。

都江堰是当今世界年代久远、唯一留存的以无坝引水为特征的宏大水利工程。它充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。都江堰的创建和维修,以不破坏自然资源,充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,使人、地、水三者高度协合统一,成为一项伟大的“生态工程”。这种顺应自然、天人合一的理念与实践,表现出“道法自然”的优雅和重视人与自然和谐发展的时尚。

正是因为这些原因,所以在2001年,联合国正式将都江堰列入“世界文化遗产”目录,成为全人类的文化财富。

在都江堰优雅时尚精神的影响下,天府人始终与潮流同步,一直走在时尚的前沿,与国际时尚风潮同步。“优雅时尚”是现代天府人的生活美学,也是当代社会的生活追求。这种品格来于历史,源于环境,沉于气质。杜甫诗“花重锦官城”指的便是后蜀皇帝孟昶与花蕊夫人那段“四十里如锦绣”的芙蓉佳话。这种优雅的社会一自然环境也酝酿了蜀人浪漫闲适的才情,像卓文君、薛涛、花蕊夫人等都是受天府文化浸润,从蜀地走出的文学才女。她们用诗词歌赋将优雅时尚的品味融入天府历史中。今天作为天府之国中心的成都是一座时尚之城,大量国际品牌、跨国文化交流汇集于此。据2019年的统计,成都是全国实体书店最多的城市,达3522家,排在它后面的南京为2768家、沈阳2471家……现代浓郁的书香与传统文化融合汇聚,形成当今历史沉淀与现代文明和谐共生的优雅时尚之都;也因此,成都被大家称为“一座来了就不想离开的城市”。

3.都江堰的乐观包容精神

水的包容性特别强,堪称包容万物,养育绿色,是生命的起源,所谓“上善若水”即此。都江堰以博大的胸怀,接纳滔滔岷江、万顷波澜,又以雍容大度的笑姿,将它们有序地分布于千沟万渠,让远山近壑的人们雨露均沾。正是有了都江堰的强大加持,天府之国得以旱涝保收,天府人也才有资本长久保持乐观心态,处变不惊,笑口常开。

都江堰的樂观包容精神,潜移默化地深渗于天府人的心灵世界,蕴积了天府文化积极而达观、开放而兼容的内涵。这是由自信而热情,由热情而坚韧,由坚韧而豁达,由豁达而开放的文化态度。天府人经历多次大移民,融会各方文化,自成一家,其中心城市成都在2000多年间城名不改、城址不变,在世界城市发展史上书写了精彩的篇章。

天府人“乐观包容”的文化特质不独自都江堰始,它可追溯到距今4500年的宝墩文化。而从宝墩文化到三星堆文化、金沙文化,从五代前蜀词人李殉(李波斯)写的《海药本草》到历史上多次出现的“移民潮”,随处可见成都文化与外来文化交流互鉴的影子。天府文化也正是在这种交流互鉴中逐渐形成了融百家之长的文化特点。而时至今日,“蓉漂”正成为时代风尚,已落户的本科以上外来人才达23.7万人。无论是就业还是创业,成都正成为海内众多青年才俊最青睐的城市之一。

乐观是天府人的天性,尤其是在面对灾难所体现出的豁达、超然,令世人叹奇。具有代表性者即如成都人在抗震救灾中往往临危不乱,时时还会抽空打麻将。麻将被看作是成都人乐观精神的标志。甚至网络上相传,若是在飞机上听见下方传来麻将声,那便是到了成都。

4.都江堰的友善公益精神

未经治理的岷江带给蜀人的往往是巨大的灾难,而经过都江堰的驯服,岷江水变害为利,改以友善与公益的态度来支持成都平原的大发展。

两千多年来,都江堰一直慷慨大方宽宏无私地灌溉着天府之国,不仅浇灌大地,滋润万物,还泽被这片流域的政治、经济与文化。天府文化在清流千里的都江堰的浸润、温存下,日渐成熟、丰满。

都江堰在清代末期,灌溉面积不足200万亩。1949年以后,伴随水利设施的突飞猛进,特别是经过20世纪70年代前后四川各地自力更生、全民投入的大规模农田水利建设,目前灌溉面积达1076万佘亩,惠及盆地中西部地区7市38县。今天,都江堰除了传统的灌溉功能外,还承担着给成都等大城市、城镇生活供水,保障成都平原众多中小河流生态用水等重任。可以说,没有都江堰,就没有生机勃勃的四川。

在都江堰水脉友善公益精神的氤氲中,天府人逐渐养成脾气温和、待人热情、秉性善良、乐善好施的性情。“我行山川异,忽在天一方。但逢新人民,未卜见故乡”(《成都府》)是一生孤忠耿耿、忧国忧民的杜甫对蜀地人民热情好客的描述。所以,以“友善公益”来概括天府人友爱善良、兼济天下的精神特质,既体现了历史传承性,也兼有时代创新性,无疑是非常恰当、准确的。友善公益,是古老而美丽的天府之国厚积千年而薄发出的文化温度。友善公益,既是天府人面向未来的价值趣向,也是天府之国历久弥新且永不减退的人文魅力。

友善公益精神的漫衍,让天府之国的公益事业如火如荼。仅以成都为例,每10人中就有一名志愿者。志愿服务在近年来更发酵成向上向善、诚信互助的城市风尚,并且在不断发展和继续完善,从市民的自发行为逐渐演变成项目化运作、组织化规范、专业化支撑、社区化扎根、信息化管理的专业模式。在成都,人们通过各种公益基金、公益网站等途径,通过直接参与、捐赠、公益广告、公益歌曲等方式,参与到公益活动中来。

四、假如没有都江堰,就没有天府之国,也就没有天府文化

都江堰从物质(水)与精神两个方面滋润成都平原,造就了天府之国,成为成都天府文化重要的源头之一。今天的都江堰,不仅是一项水利工程,更是一种文化。它是推动地方发展的一种巨大力量。

王国平认为,假如没有都江堰,不仅是四川,甚至中国的历史或许都要被改写。这是因为:没有都江堰,最后完成祖国统一的不见得就是秦,刘邦也不会成就帝业;就没有“水旱从人”的成都平原及全国最大粮仓,四川也不会成为“天府之国”;汉代的“五大都市”就会少了“成都”,也不会有唐时的“扬一益二”;成都就没有剩余粮食和优质水去酿造水井坊的酒,成都人也不可能去追求闲适与浪漫,成都不会是“麻将之都”,也没有川戏、川菜;“文章冠天下”的美誉就不会落在成都,“天下诗人皆入蜀”的朝圣般的聚集也不会产生;那些与水有关的著名盛景,如浣花溪、百花潭、望江楼、合江亭……就不会出现,当然也便没有“九天开出一成都,万户千门入画图”的绝世美景;就没有可以濯锦浣纱的锦江,则自然不会有闻名世界的蜀锦、蜀绣;全民族抗战中也便不会以四川作为战略基地的大后方……而正是因为有了都江堰的润泽,才会出现繁荣富庶强盛的成都,并因之孕育出以成都城市精神为核心的天府文化。

确乎如此。没有都江堰的滋润,作为天府之国的四川自不会有今天的欣欣向荣;而今天以成都城市精神为核心的天府文化,也将无从谈起。都江堰为天府之国、为成都平原的经济发展奠定了坚实的基础,而包括成都平原在内的天府之国的经济发展,又要求都江堰去获得更大发展。这是一种相互变化、相互促进的关系。或许,这就是天府文化永恒的生命力之所在。

作者:四川省都江堰人民渠第一管理处水政科科长,高级工程师