急性缺血性中风早期神经功能恶化的相关影响因素分析

2021-11-22康利高阁沈红波姚春辉唐欢李爱茹高颖

康利高阁,沈红波,姚春辉,唐欢,李爱茹,高颖

1.北京中医药大学房山医院,北京 102400; 2.北京中医药大学中医脑病研究院,北京 100700; 3.北京中医药大学东直门医院,北京 100700

目前,中风病是50岁以上人群中疾病负担占第2位的疾病[1]。在我国,中风病的发病率不断上升,其终生发病风险为39.9%,已位居全球首位[2]。急性缺血性中风约占中风病患者的80%,且急性缺血性中风的伤残调整寿命年从2005年的975/10万上升至2017年的1 007/10万,远高于英美日等发达国家同期水平[2-3]。因此,防治急性缺血性中风对于减轻社会负担有重要的意义。对急性缺血性中风尽早识别、诊断、评估和干预是目前全世界对这一疾病的共同认识[4]。急性缺血性中风早期神经功能恶化(early neurological deterioration,END)是指急性缺血性中风发生24 h~7 d内出现神经功能恶化,并逐渐进展呈阶梯式加重,其发生非常普遍,约25%的患者会出现早期病情的恶化并导致预后不良[5]。目前,临床尚缺乏预测END的可靠而系统的方法。中医证候作为一种症状学的高度归纳,具有其独特的优势。本研究旨在探索END的发生与发病时中医证候要素之间的相关性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料本研究选取2019年11月至2021年5月就诊于北京中医药大学房山医院急诊科的发病24 h内的急性缺血性中风患者,最终纳入受试者119例。本研究将病例中的一般情况(年龄、性别、身体质量指数)、到院时病情状况[体温、心率、血压、意识状态、发病至到院时间、美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)、中医证候、并发症]、发病前2月内是否有先兆症状、吸烟史(是否吸烟、吸烟年数)、饮酒史(是否饮酒、饮酒年数、平均日饮酒量)、既往史(中风病、短暂性脑缺血发作、冠心病、房颤、高血压、高脂血症、糖尿病)、急诊用药情况、血液学检查(血常规、凝血功能、生化全项)等信息提取为影响END发生率的可能影响因素,并进行统计分析。

1.2 研究设计本研究采用前瞻性巢式病例对照研究设计,对同意随访并签订知情同意书的急性缺血性中风患者,记录其首诊时的生命体征、病史信息、血液学检查结果、NIHSS评分、《缺血性中风证候要素诊断量表》及发病第3天、第7-10天的NIHSS评分等临床资料,以发病 3~10 d是否出现END为终点事件,并分为END组和非END组。

1.3 伦理审查本研究经北京中医药大学东直门医院医学伦理委员会审定,编号:DZMEC-KY-2019-153-01。使用的临床血液标本不违背伦理原则。

1.4 诊断标准参考中华医学会发布的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[6](以下简称《指南》),主要内容如下:①急性起病;②局灶神经功能缺损(一侧面部或肢体无力或麻木,语言障碍等),少数为全面神经功能缺损;③排除非血管性病因;④脑CT或MRI排除脑出血。

1.5 病例纳入标准①经CT或MRI诊断符合急性缺血性中风诊断;②发病在24 h以内;③年龄≥18岁;④患者或法定代理人知情同意,并签署知情同意书。

1.6 病例排除标准①合并有其他影响肢体活动功能的疾病,治疗前合并有跛行、骨关节炎、类风湿性关节炎、痛风性关节炎等引起的肢体活动功能障碍影响神经功能检查者;②合并严重肝、肾功能不全者;③患有其他威胁生命的严重疾病,预期生存时间<3个月者;④研究者认为可能限制神经功能评价或影响患者随访的其他疾病或精神病;⑤妊娠或哺乳期妇女;⑥正在参加其他药物临床试验者。

1.7 用药情况本研究纳入的119例患者,均参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》给予的建议进行规范的西医基础治疗;同时根据实际病情给予醒脑静、血栓通、天麻素、银杏叶等注射液静脉滴注;中药汤剂以天麻钩藤饮、半夏白术天麻汤、补阳还五汤等为主方,辨证施治;多数患者在院期间接受了针灸、穴位贴敷等治疗。

1.8 END的定义目前国际上尚无统一的END标准,根据文献检索的结果,本研究采用较为敏感的END界定方式:发病3~10 d内:①NIHSS总分上升至少2分;②在意识(1a~1c)或肢体力量(5a~6b)上升至少1分;③不论NIHSS总分是否变化,而出现新的中风相关症状。上述3种方式符合其一即可认定为END[7-9]。

1.9 证候要素判定方法中医证候要素的判定采用基于国家重点基础研究发展计划(973计划)“缺血性中风病证结合的诊断标准与疗效评价体系研究”和国家科技重大专项“重大新药创制”——“显示中医药疗效优势的中药临床药效评价关键技术研究”研制的《缺血性中风证候要素诊断量表》[10-11]。该量表将缺血性中风证候分为内风、内火、痰湿、血瘀、气虚、阴虚6个证候要素,每项要素评分≥10分即认定证候要素成立。

2 结果

在纳入的119例患者中,END组29例,非END组90例,END组年龄偏大,两组中位年龄分别为[70(56.5,75)]岁和[64(56,70)]岁;两组男女比例分别为1514和5634,两组间年龄、性别比较,差异无统计学意义(P=0.105,P=0.385)。

2.1 神经功能缺损程度与END发生率的关系采用NIHSS评分评价患者神经功能缺损的程度,其中轻型者(NIHSS≤5分)80例,中型者(5分

2.2 发病时各证候要素成立的分布情况发病 24 h 内,6个证候要素均可出现,且证候成立的比例不同,所有患者均表现出内风(100%)的征象,大多数患者表现出内火(60.5%,72例),痰湿(59.7%,71例)和血瘀(63.9%,76例),气虚(37.8%,45例)和阴虚(22.7%,27例)。

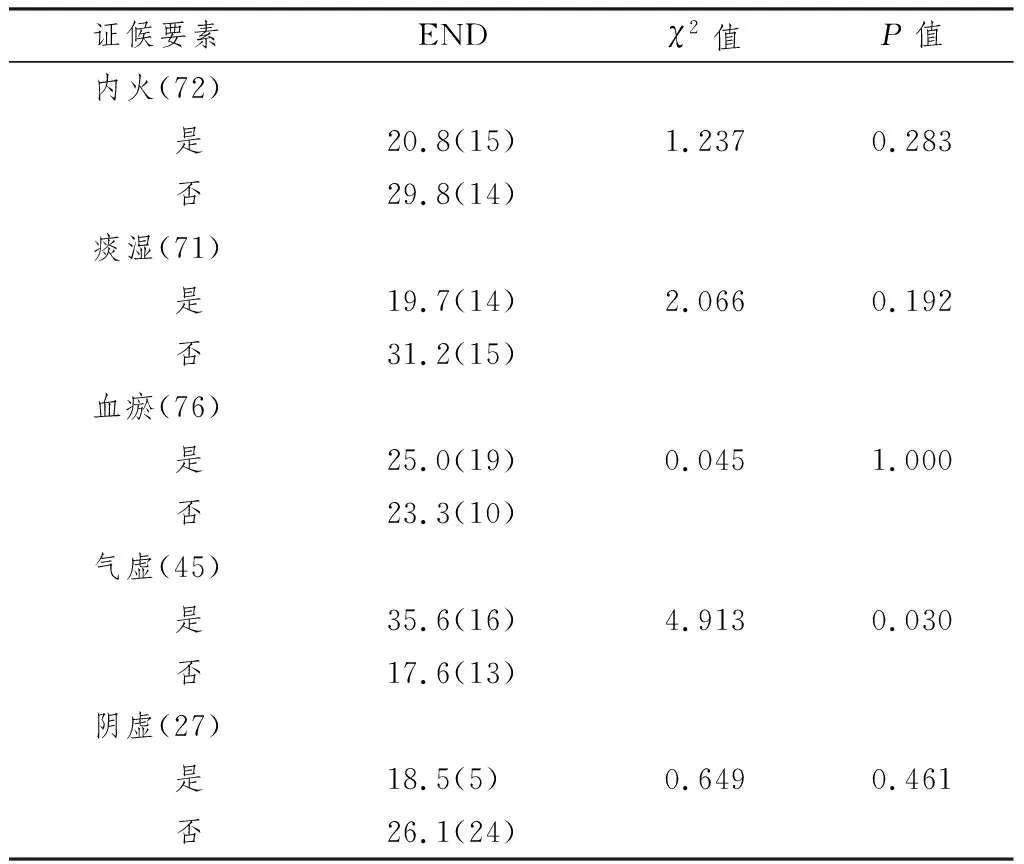

2.3 证候要素与END发生率的相关性分析由于所有患者均具有内风证候,因此不再对其进行统计分析。其余5个证候要素的相关性结果见表1。

表1 证候要素与END发生率的相关性 %(例)

2.4 END发生率的病史及常用血液学检查等影响因素初筛纳入观察的119例患者,具有完整的病史信息,及发病24 h内的常规血液学检查结果。对生命体征(体温、心率、血压)、体质量指数、发病后时间、是否有先兆症状、吸烟史(是否吸烟、吸烟年数)、饮酒史(是否饮酒、饮酒年数、平均日饮酒量)、既往史(中风、短暂性脑缺血发作、冠状动脉粥样硬化性心脏病、房颤、高血压、高脂血症、糖尿病)、是否有意识障碍、是否有并发症、血常规、凝血功能、血液生化(电解质、血糖、肝功、肾功、血脂、尿素氮肌酐比)等信息进行分析,发现END发病率在发病后时间、淋巴细胞百分比(LY%)、尿素氮(blood urea nitrogen,BUN)、BUN/肌酐(creatinine,CR)≥15、谷丙转氨酶(alanine transaminase,ALT)及D二聚体组间具有统计学差异(P<0.05),见表2。

表2 END发生率的病史及常用血液学检查等影响因素相关性初筛 Md(P25,P75)

2.5 END危险因素的逻辑回归分析将END是否发生作为因变量,发病后时间、淋巴细胞%、BUN、BUN/CR≥15、ALT及D二聚体作为协变量,采用二元Logistic回归逐步向后(LR)法,模型系数P=0.000,模型有意义,Hosmer-Lemeshow检验P=0.408,模型拟合优度较高,最终进入回归方程的变量包括:发病后时间[OR=1.109,95%CI(1.030-1.193),P=0.006]、BUN[OR=1.382,95%CI(1.085-1.761),P=0.009]、D二聚体[OR=2.735,95%CI(1.407-5.317),P=0.003]。因此,发病后时间、尿素氮和D二聚体是END的危险因素,见表3。

表3 END危险因素的逻辑回归分析

3 讨论

急性缺血性中风急性期病情极易波动。本研究发现,在急性缺血性中风发病24 h内,气虚证是造成END发生的危险证候。《素问·通评虚实论》云:“邪气盛则实,精气夺则虚。”虚证本身即是产生风、火、痰、瘀等病理实邪的病因,同时,急性缺血性中风发病时,邪实正盛,正虚则无以抗邪,使得风、火、痰、瘀等邪实进一步形成毒邪,影响玄府功能,损伤脉络,从而加重病情,提高END的发生率[12]。研究发现,急性缺血性中风急性期气虚证患者较非气虚证患者病情更重,且近期预后更差,也从一个侧面印证了本研究的结论[13-19]。另一方面,痰证、火证、血瘀证的患者,END发生率却略低于痰证、火证、血瘀证不成立的患者。这一现象与传统观点的风、火、痰、瘀对病情加重有较大影响的认识不同,可能是由于大多数患者在治疗初期采用了多种清热化痰、活血通络的中药制剂有关。研究发现,急性缺血性中风早期对风、火、痰、瘀等实证的辨治会改善疾病的近期预后,即可提供佐证[20]。

根据END危险因素逻辑回归的结果,发病后时间、BUN、D二聚体是预测END发生的独立危险因素,发病时间越长,BUN和D二聚体的水平越高,则END发生率越高[21]。本研究结果再次印证了“时间就是大脑”这一共识,对于急性缺血性中风患者,治疗越早,越能降低加重风险,改善预后[4]。BUN和BUN/CR比值是机体脱水状态的敏感指标,二者的升高意味着机体脱水程度的加重。BUN/CR≥15是END的独立危险因素[8,22]。本研究发现,BUN/CR≥15的患者END发生率高于比值低的患者,但经过逻辑回归修正后,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究结果显示,BUN水平越高,END发生率越高,这与BUN/CR表达的含义相近,亦说明机体脱水状态会提高END发生率。D二聚体作为纤维蛋白降解产物的一种,常与体内的高凝状态和继发的纤溶亢进有关,能反映血管内血栓转化的水平,并且不受纤维蛋白原或纤维蛋白降解产物的干扰[23]。本研究发现,D二聚体水平升高对END的发生有较高的预测价值,这与许多前期研究的结论一致[9,24]。

综上,发病时的脱水状态和血液高凝状态会提高END发生率,且越长的发病时间,则越容易发生END。由于中医证候是接诊医师在第一时间即可获得的诊断信息,因此,证候仍然是潜在的END预测方式,特别是在院前120和急诊科,对疾病的早期诊断和处理要求较高,不依赖辅助检查的预测方式有重要的临床价值。本团队计划扩大样本量,并对已有数据进行深入分析,进一步发掘中医证候学在急性缺血性中风早期诊断及干预的意义。