注射用腺苷钴胺合谷穴穴位注射联合透刺经筋法治疗急性周围性面瘫的疗效观察

2021-11-22姚宏伟孙连珠

姚宏伟,黄 红,潘 猛,孙连珠

(芜湖市中医医院,安徽 芜湖 241000)

面瘫,又称面神经炎,为面神经损伤时表现的颜面部表情肌群运动障碍,对患者身心造成很大影响。根据面瘫部位不同,临床将其分为周围性和中枢性面瘫。本研究对象为周围性面瘫患者,病变为下运动神经元受损所致,病变部位在面神经核或以下,临床以患侧额纹消失或变浅、上睑闭合不全或困难、鼻唇沟变浅、口角歪斜、伴或不伴味觉障碍或听觉过敏等症状[1]。目前治疗上主要采用西药治疗、针灸治疗、康复治疗、手术治疗等,疗效肯定,但缺乏高质量对比研究,具体疗效无法确切[2]。笔者在西医治疗基础上,采用注射用腺苷钴胺合谷穴穴位注射联合透刺经筋法治疗,与常规针刺治疗对比,旨在进一步明确不同治疗方法的疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 参照《中西医结合神经病治疗学》[3]中急性面神经炎诊断标准制定。(1)急性起病,好发于面部一侧,临床多表现为口角歪斜、闭目不全;(2)查体患侧额纹消失,眼裂扩大,表情肌瘫痪、向健侧偏斜,鼻唇沟变浅,口角下垂,患侧舌前2/3味觉减退和(或)听觉过敏;(3)颅脑CT或MRI排除颅内占位性病变或血管性疾病,根据病史及其他相关检查排除急性感染性多发性神经根神经炎、腮腺炎等疾病。

1.2 纳入标准(1)符合急性面神经炎(面瘫)诊断者;(2)年龄18~60岁;(3)单侧患病;(4)病程<7 d;(5)患者知情并签知情同意书。

1.3 排除标准 继发于脑血管疾病、颅脑外伤或肿瘤等引起的面神经麻痹者;合并严重精神、认知功能障碍者;合并严重心、肝、肾、血液系统功能障碍者;妊娠、哺乳期妇女者;晕针者;入院前行抗病毒、糖皮质激素等治疗者;患者自动出院或治疗过程中依从性差者。

1.4 研究对象 本研究通过本院伦理委员会审核并批准。选取2019年12月至2020年12月本院门诊治疗的90例急性周围性面瘫患者为研究对象,按随机数字表法分为对照组(45例)、治疗组(45例)。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 对照组予常规药物及针刺治疗。(1)常规药物治疗:注射用腺苷钴胺(厂家:重庆药友制药;批准文号:国药准字H20066456;规格:1.5 mg)1.5 mg/次,肌肉注射,1次/d,6次/周,连续2周;耳后疼痛者加用口服醋酸泼尼松片(厂家:浙江仙琚制药股份有限公司;批准文号:国药准字H33021207;规格:5 mg/片),首次30 mg晨起顿服,连续5 d后减少至20 mg,连续5 d后减少至10 mg,10 mg时连续服用5 d后停用)或静滴地塞米松注射液(厂家:石药银湖制药有限公司;批准文号:国药准字H14022567;规格:1 mL∶5 mg)10 mg/d,连续5 d后减量至5 mg,再连用5 d后停用。(2)常规针刺治疗:取患侧阳白、鱼腰、丝竹空、太阳、颧髎、四白、迎香、下关、翳风、地仓、颊车穴,健侧合谷穴。操作:采用华佗牌0.25 mm×2.5 cm和0.25 mm×4 cm一次性毫针,予阳白透鱼腰、丝竹空透太阳、地仓透颊车;颧髎、四白、迎香、下关、翳风、合谷穴均采用毫针针刺,平补平泻法,中度刺激,行针得气后留针30 min,每隔15 min行针1次。同时予TDP神灯面颊部红外线照射,1次/d,6次/周,连续2周。

1.5.2 治疗组 治疗组予常规药物、注射用腺苷钴胺合谷穴穴位注射联合透刺经筋法治疗。(1)常规药物治疗中醋酸泼尼松片、地塞米松注射液等来源及用法同对照组,注射用腺苷钴胺(来源同对照组)1.0 mg/次,双合谷穴常规消毒后穴位注射,1次/d,6次/周,连续2周。(2)透刺经筋法治疗:主穴“阳白”透“鱼腰、攒竹、丝竹空”,地仓、颊车穴;配穴以面瘫初期加风池穴,露睛者加四白两透“目外眦、目内眦”,耳后疼痛者加翳风或完骨穴,口歪者加下关,人中沟歪斜者加水沟穴。操作方法:患者取仰卧位,常规消毒,按少阳、阳明经筋循行路线,采用毫针浅刺、透刺相结合进行针刺,每针间隔0.5寸。主穴阳白进针,分别向鱼腰、攒竹、丝竹空透刺;地仓、颊车按阳明经筋循行多针浅刺排刺,每针间隔0.5寸;四白进针透目外眦、目内眦;余各穴采用平补平泻法,严格按每个穴位进针规范进行操作。针刺后予TDP神灯面颊部红外线照射,1次/d,6次/周,连续2周。

1.6 观察指标(1)面神经功能:采用Schwarzer肌电诱发电位仪检测两组患者治疗前后额肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌M波波幅及运动潜伏期。(2)临床症状、体征评分:对所有患者入院时、治疗后7 d、治疗后14 d采用改良Portmann评分[4]对面神经损伤程度进行评定,包括抬眉、睁闭眼、动鼻翼、微笑及鼓腮、呲牙、吹哨6种自主运动,与健侧比较;同时对安静状态下面部表情进行评定,总分0~20分,评分越低则病情越重。

1.7 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[5]为依据制定临床疗效评定标准。痊愈:临床症状、体征完全消失,改善指数≥95%。显效:临床症状、体征基本消失,鼓腮不漏气,说话无口角歪斜,咀嚼功能恢复正常,进食齿颊间不留食物残渣,改善指数60%~94%。有效:临床症状、体征较前改善,静止时表情时对称,运动时面部表情不对称,面部伴抽动或痉挛,改善指数30%~59%。无效:临床症状、体征无改善或者病情加重,改善指数<30%。改善指数=[(治疗后Portmann评分-治疗前Portmann评分)/治疗前Portmann评分]×100%。

1.8 统计学方法 采用统计软件SPSS 20.0统计分析。本资料中所有数值均符合正态分布,计量资料用“均数±标准差”)表示,组内自身前后比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验。计数资料用率(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基线资料 对照组男21例、女24例,年龄(35.67±6.41)岁,病程(2.20±0.73)d;治疗组男20例、女25例,年龄(34.79±7.03)岁,病程(2.11±0.70)d。两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 两组患者治疗前后面神经功能比较 治疗前两组患者额肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌M波波幅、运动潜伏期比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性;治疗后两组患者额肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌M波波幅高于同组治疗前、运动潜伏期低于同组治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后治疗组患者额肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌M波波幅高于同期对照组、运动潜伏期低于同期对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。(见表1)

表1 两组患者治疗前后面神经功能比较

表1 两组患者治疗前后面神经功能比较

注:与同组治疗前比较,aP<0.05;与同期对照组比较,bP<0.05

M波波幅(mV) 运动潜伏期(ms)额肌 眼轮匝肌 上唇方肌 口轮匝肌 额肌 眼轮匝肌 上唇方肌 口轮匝肌对照组45治疗前0.24±0.10 0.46±0.19 1.01±0.27 0.67±0.25 2.63±0.32 2.38±0.29 4.05±0.53 3.18±0.43治疗后0.45±0.13a 0.94±0.22a 1.46±0.37a 1.12±0.28a 1.92±0.25a 1.68±0.25a 2.85±0.46a 2.40±0.41a治疗组45治疗前0.25±0.11 0.47±0.20 1.04±0.30 0.69±0.27 2.65±0.34 2.35±0.30 4.08±0.49 3.21±0.44治疗后0.59±0.14a b 1.38±0.31a b 1.79±0.29a b 1.53±0.30a b 1.18±0.26a b 1.05±0.29a b 2.16±0.40a b 1.90±0.45a b组别 例数 时间

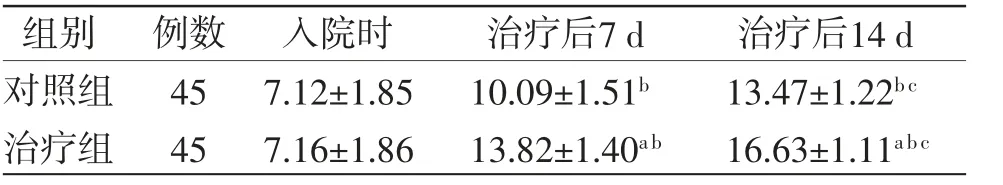

2.3 两组患者治疗前后临床症状、体征评分比较 治疗后两组患者临床症状、体征评分呈逐渐增加趋势,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗组患者在治疗后7 d、14 d临床症状、体征评分均高于同期对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。(见表2)

表2 两组患者治疗前后临床症状、体征评分比较s,分)

表2 两组患者治疗前后临床症状、体征评分比较s,分)

注:与同期对照组比较,aP<0.05;与同组入院时比较,bP<0.05;与同组治疗后7 d比较,cP<0.05

?

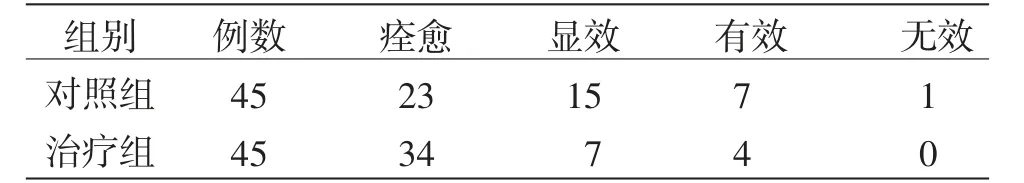

2.4 两组患者临床疗效比较 经14 d不同治疗后,治疗组痊愈率75.6%(34/45),对照组为51.1%(23/45),差异有统计学意义(P<0.05)。(见表3)

表3 两组患者临床疗效比较(例)

3 讨 论

急性周围性面瘫,即面神经炎,是一种由茎乳孔内面神经非特异性炎症所致,常见致病因素为感染、自身免疫反应、耳源性等,主要累及面神经核及面神经;目前治疗以缓解面神经水肿及压迫情况、恢复受压神经功能为治则,西医常采用糖皮质激素、营养神经、抗病毒等治疗,严重者可伴一定后遗症[6]。根据其临床特征,可归属中医学“口眼歪斜”“口僻”等范畴。《灵枢·经筋》曰:“足之阳明,手之太阳筋急,则口目为噼”;《诸病源候论·风口歪候》曰:“风邪入于足阳明,手太阳之筋……使口歪口僻”;《针灸大成·卷三·玉龙歌》曰:“口眼喎斜最可嗟,地仓妙穴连颊车”。本病多因正气不足,脉络空虚,外邪乘虚侵入阳明、太阳等经络,闭阻气血,导致筋脉失调而发为面瘫[7];同时提示该病与经络密切相关,针刺可有效治疗,其机制可能与降低炎症因子、促进神经营养因子的释放相关[8-11]。

合谷穴,为手阳明大肠经原穴,具有疏风散寒、通调气血、升清降浊之功。根据经络循行学说“经脉所过,主治所及”,手阳明大肠经沿上肢桡侧上行至对侧鼻旁口面部;现代研究表明针刺合谷穴,中央后回初级感觉皮层手部及面口部投射区能同时被激活,并且面口部的运动皮层也同时被激活,明确提示合谷穴与面口部具有密切联系[12]。故临床根据“面口合谷收”治疗面口疾病,均获效显著[13]。注射用腺苷钴胺对缺损神经具有修复作用,研究显示注射用腺苷钴胺穴位注射,促进水肿吸收,降低骨管内压力,使面神经动脉供血及静脉回流增加,进而加强局部细胞代谢,使受损面神经段供血改善,从而有利于缺损神经进一步修复[14]。故注射用腺苷钴胺合谷穴穴位注射,可通过经络刺激和(或)神经体液传导,使机体升降正常、阴阳平衡,能更好发挥药理作用[15-16]。

透刺经筋法,是源于《灵枢·经筋》,并提出“以痛为腧”的经筋治疗理论,结合后代医家治疗周围性面瘫的经验而形成。手足三阳经筋循行面部浅表,以阳明经筋散布为主,易感外邪,加之机体正气不足,卫外失固,经筋失养,闭阻气血,筋肉纵缓不收而发。现代石学敏院士结合现代临床医学,将“腧”引申为反应点、压痛点。故“透剌经筋法”遵循“以痛为腧”取穴原则;并且,《素问·调经论篇》曰:“病在筋,调之筋。”故急性周围性面瘫,采用透刺经筋法理论充分。同时,所谓“透剌经筋法”,即1针透刺多穴或多经、循经排刺的针刺方法,通过局部牵拉效应,产生损伤因子,引起神经反射,能明确改善局部微循环、缺损神经细胞代谢及肌肉电生理的作用[17-18]。蒋瑞珂[19]研究表明“透刺经筋法”治疗周围性面瘫具有疗程短、痊愈率高、安全经济等优点。

本研究结果表明,经不同治疗14 d后,采用注射用腺苷钴胺合谷穴穴位注射联合透刺经筋法治疗的治疗组临床症状及体征评分、面神经功能恢复、痊愈率均优于同期对照组(P<0.05)。其机制可能与透刺经筋法调畅气血、改善面神经周围组织微循环、促进新陈代谢及炎性吸收、提高神经元代谢以促进神经纤维再生和恢复神经功能等相关,从而恢复萎缩肌肉功能[20-21],与注射用腺苷钴胺合谷穴穴位注射调整阴阳、营养神经等功能相关[15-16]。故注射用腺苷钴胺合谷穴穴位注射联合透刺经筋法治疗急性周围性面瘫疗效确切,促进患者临床症状、体征快速改善及面神经功能恢复,提高临床痊愈率。