“调气扶土”针法治疗贝尔麻痹急性期的临床观察*

2021-11-22胡梨雨于海波张金焕

胡梨雨,于海波,兰 凯,张金焕

(1.广州中医药大学第四临床医学院,广东 深圳 518000;2.深圳市中医院,广东 深圳 518000)

贝尔麻痹,也被称为特发性面神经麻痹,约占急性面神经麻痹病例的75%[1]。尽管大多数贝尔麻痹患者在发病后能恢复面神经功能[2],但30%的面瘫患者仍存在审美、心理和社会功能等方面的问题[3]。因此,寻找更有效的治疗措施及时干预、降低并发症概率、对其病情予以客观数据的呈现对于获得最佳治疗效果至关重要。现有大量文献资料证明[4-5],针刺治疗贝尔麻痹确有明显疗效,而对于面瘫针刺介入的时机,大都认为急性期尽早介入治疗可达到更好的效果[6-7]。但部分学者认为,对面瘫患者进行局部针刺[8]可能会加重神经炎性水肿,且急性期可能存在轻微疼痛、麻木等不适[9]。本课题组于海波认为应尽量减少面部取穴,并轻浅刺激,并总结了“调气扶土”针法,取穴主要以腹部穴位为主,减少局部取穴,旨在调畅气机,补益气血,气行血自行,血行病自安,在临床中取得了满意疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准

1.1.1 西医诊断标准 参照《中国特发性面神经麻痹诊治指南》[10]:发病不受年龄、季节影响;急性起病,通常第3天症状最重;主要表现为单侧周围性面瘫,如患侧闭目、皱眉、鼓腮、示齿和闭唇无力,口角歪向健侧,伴或不伴耳后压痛。

1.1.2 中医诊断标准 参照《针灸治疗学》[11]中相关标准并结合临床实际,主要表现为口角向一侧歪斜,眼睑闭合不全。

1.2 纳入标准 符合周围性面瘫诊断标准;首次发病,病程在7 d以内,未接受其他治疗者;单侧面肌麻痹者;年龄15~70岁;患者知情同意并自愿参加项目研究。

1.3 排除标准 继发于其他疾病者,如吉兰-巴雷综合征、耳源性面神经炎(如中耳炎、迷路炎、乳突炎、腮腺炎等)、后颅窝肿瘤、脑膜炎等;合并有糖尿病、心脑血管、肝、肾等严重原发性疾病者及精神病患者;合并Hunt综合征者;年龄<15岁或>70岁的患者;孕妇及哺乳期妇女;穴位附近有皮肤感染者;病程超过7 d者。

1.4 脱落标准 治疗期间出现面肌痉挛者;不能坚持治疗至少1个疗程者;未接受回访者。

1.5 研究对象 本研究经过深圳市中医院伦理委员会批准[伦理号:深中医伦审(研)(2017)],选取2017年7月至2019年4月于深圳市中医院就诊的60例贝尔麻痹急性期、自愿参加此研究项目的患者为研究对象。将60例患者按照随机数字表法分为对照组和治疗组,各30例。

1.6 治疗方法

1.6.1 对照组 依据《针灸治疗学》中面瘫的诊疗方案。取穴:主穴为阳白、颧髎、地仓、颊车、翳风、合谷,均取患侧。配穴视患者具体情况酌情加减:风寒证配风池、列缺;风热证配外关、曲池;气血不足配足三里、气海;人中沟歪斜配水沟;鼻唇沟浅配迎香;颏唇沟歪斜配承浆;舌麻、味觉减退配廉泉;目合困难配攒竹、昆仑;流泪配承泣;听觉过敏配听宫、中渚。操作:患者取仰卧位,针具选用规格为0.30 mm×25 mm的环球牌一次性针灸针,垂直进针,面部穴位浅刺,针刺用平补平泻法,得气后留针30 min。每周治疗3次,两次治疗至少间隔1 d,共治疗4周。

1.6.2 治疗组 以“调气扶土”针法为主,辅以面部穴位。取穴:天枢(双侧)、大横(双侧)、气海、关元、下脘、水分、中脘、合谷(双侧)、太冲(双侧)。操作:患者取仰卧位,针具选用规格为0.30 mm×25 mm的环球牌一次性针灸针,垂直进针,面部穴位浅刺,余穴位针刺用平补平泻法,得气后留针30 min。每周治疗3次,两次治疗至少间隔1 d,1个月为1个疗程。前2周按照上述方法取穴,后2周“调气扶土”针法加面部取穴,面部取穴同对照组。共治疗4周。

1.7 观察指标

1.7.1 面神经功能评分 依据《周围性面神经麻痹的临床评估及疗效判定标准方案(修订案)》[12]制定评分标准。其中面神经功能评分总分=动态评分-静态评分-并发症评分。静态评分包括额纹、眼眉、眼睑、鼻孔、鼻唇沟、人中沟、口型、颏唇沟,正常评分均为0,依据严重程度依次叠加。并发症评分主要包括联带运动、面肌挛缩、面肌抽搐、鳄鱼泪征4项,且并发症除面肌抽搐外,其他各项可选1~3个级别进行评分。而动态评分主要包括抬额、闭眼、鼓腮、煽鼻、动嘴5个动作。面神经功能评分满分为50分,代表面部健侧、患侧对称且功能良好,面神经静态评分与并发症评分的分值越低,表示面神经功能越好,与之相反,面神经动态评分越高,表明面神经功能越好。

1.7.2 面部血流灌注数据 前期试验研究结果[12]表明,眼部血流灌注量变化更为显著,故此次分析取患者健侧、患侧眼部血流灌注量数据。使用武汉迅微光电技术公司所制造的SIM BFI-HR激光散斑成像仪收集数据。具体操作:参数设定为高分辨精度50,曝光时间15ms,采样频率为1个图象/s,采集镜头分辨率640×480,室温保持18~25 ℃,屋内避免阳光直射,患者平静状态下,仰卧位躺于检测床上,激光发射和检测探头位于患者面部正上方25~30 cm处,调整焦距使散射信号处于最佳接收状态。数据采集完成后,使用RTLBIV3软件进行分析,手动将面部划分为左右眼区、左右颊区4个部位。面部血流灌注量取数据平稳阶段1 min的均值。其中,健侧血流平均灌注量为Pn,患侧血流平均灌注量为Pa,血流灌注不对称性值为Pr(Pr=Pn/Pa)。临床中,面瘫患者Pr通常大于1,治疗后Pr越趋近于1,表明健侧、患侧血流灌注量越趋近于对称。

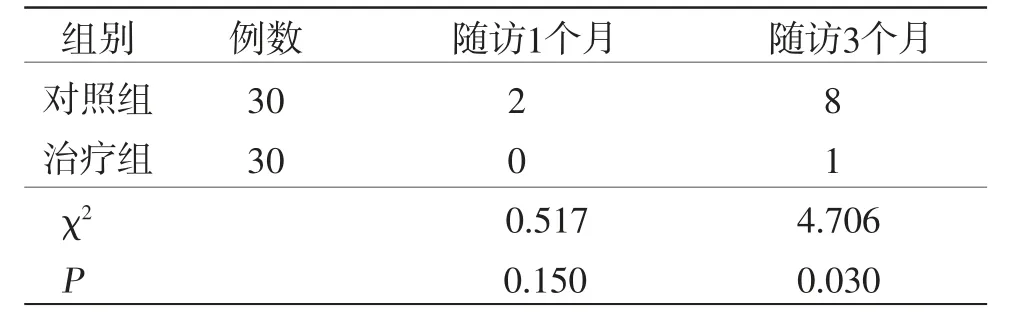

1.7.3 并发症发生情况 观察治疗期间,治疗后随访1个月、3个月两组患者的并发症发生情况。

1.8 疗效标准 基于面神经功能评分,制定疗效评定标准[13]:47~50分为痊愈;评分提高15分以上为显效;评分提高10分以上为有效;评分提高不足5分为无效。

1.9 统计学方法 采用SPSS 26.0统计软件进行数据分析。计量资料采用“均数±标准差”()表示。两组数据符合正态分布且方差齐者,比较采用t检验,不符合正态分布者采用非参数检验。计数资料比较采用χ2检验,等级资料比较用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

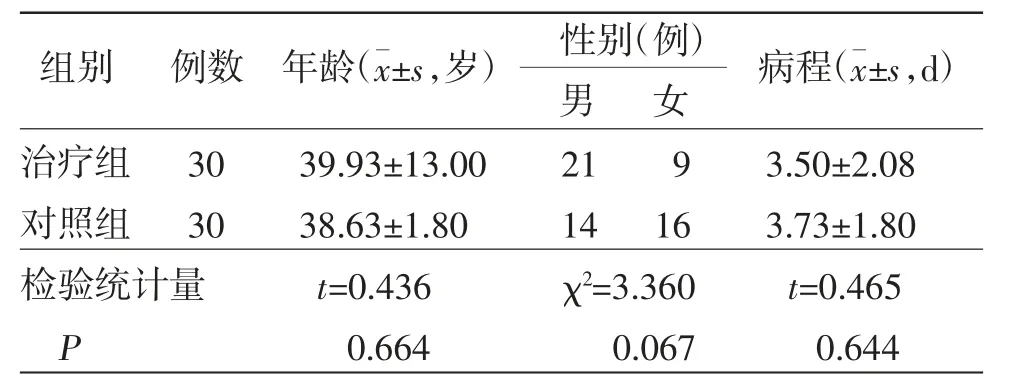

2.1 两组患者基线资料比较 两组患者性别、年龄、病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。(见表1)

表1 两组患者基线资料比较

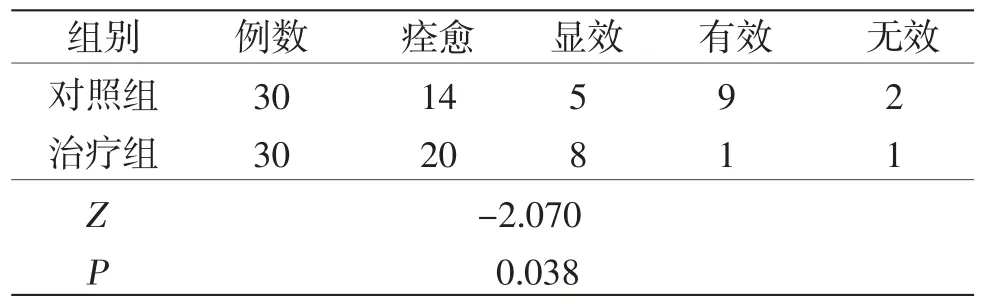

2.2 两组患者疗效比较 两组患者疗效比较,差异有统计学意义(P<0.05),治疗组患者疗效优于对照组。(见表2)

表2 两组患者疗效比较(例)

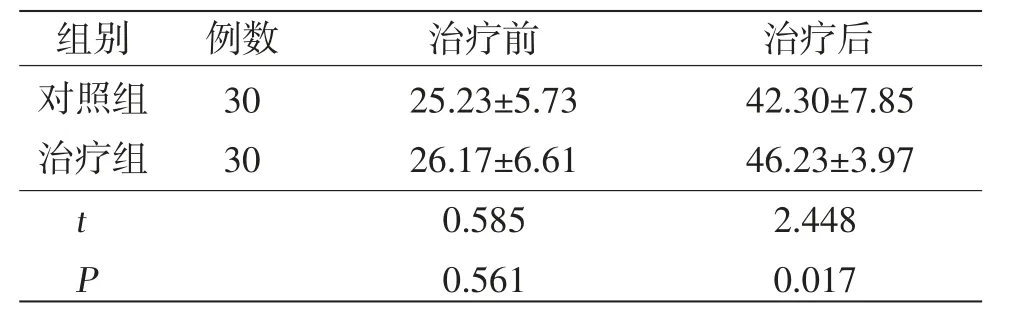

2.3 两组患者面神经功能评分比较 治疗前两组患者面神经功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后两组患者面神经功能评分均较治疗前明显提高(P<0.01),且治疗组患者评分高于对照组(P<0.05)。(见表3)

表3 两组患者面神经功能评分比较(,分)

表3 两组患者面神经功能评分比较(,分)

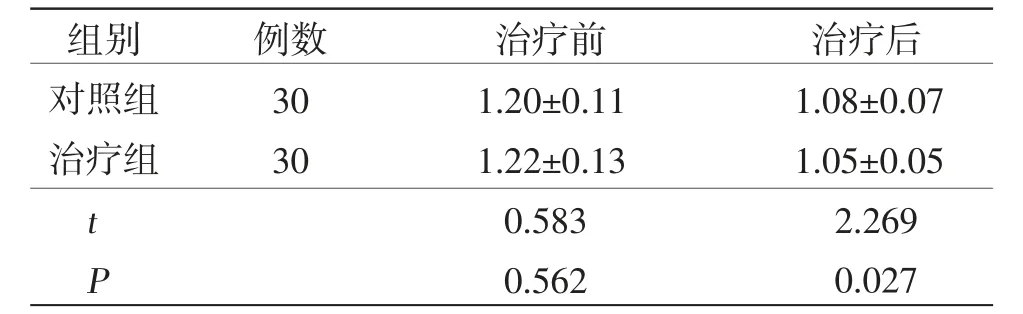

2.4 两组患者面部血流灌注量比较 治疗前两组患者面部血流灌注量比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后两组患者面部血流灌注量均降低,且治疗组较对照组患者面部血流更为对称(P<0.05)。(见表4)

表4 两组患者面部血流灌注量比较()

表4 两组患者面部血流灌注量比较()

2.5 两组患者并发症发生情况 在治疗过程中两组患者均未出现晕针、滞针等不良反应。随访1个月,对照组2例出现鳄鱼泪,治疗组未出现并发症,两组并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);随访3个月,对照组出现4例鳄鱼泪、2例面肌痉挛、1例面肌纤维性痉挛、1例面肌连带运动,治疗组出现1例面肌痉挛,两组并发症发生率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。(见表5)

表5 两组患者并发症发生情况(例)

3 讨 论

面瘫,又名“口喎”“口噼”“吊线风”等。关于面瘫的病因病机,外因多责之于风,《诸病源候论》中云:“风邪入于足阳明、手太阳之经,遇寒则筋急引颊,故使口噼。”而内因多责之于虚,正所谓“正气存内,邪不可干”,可能因为劳累过度耗伤阴血,或年老体虚,气血不足,导致颜面部脉络空虚,虚邪贼风趁虚而入,客于面部经络,使经气阻滞,面部经筋失养则肌肉纵缓不收。不同学者对于针刺治疗面瘫的介入时机有不同看法,荟萃分析[14]表明急性期开始介入能有效提高痊愈率、缩短疗程、减少后遗症的发生。但急性期针刺面部仍应选择轻刺激,可加速微循环[15],重刺则有加重水肿的风险[16]。本课题组于海波认为治疗面瘫应尽早干预,但在急性期面部取穴可适量减少。

因此,本课题组于海波提出了“调气扶土”针法,结合面瘫内外合邪,外有风邪,内有气血虚弱、经气郁滞的病因病机,其主张补益气血,调畅气机,从而达到气行以推动血行,血行风自灭,濡养面部经筋的效果。于海波认为,人一身之气呈周流之态,其机要在于枢纽之处。中焦为一身之枢纽,又为气血生化之源。在面瘫的治疗中,以中焦为轴,升降浮沉为轮,以轴复轮,调畅气机,以中焦为着眼点,生化气血,使气血生化有源,运行有路,如此往复,形成良性循环。取穴天枢、大横、气海、关元、下脘、水分、中脘、合谷、太冲。《标幽赋》中提到虚损类疾病天枢皆可取之,关元为关藏人身元气之处,中脘、下脘分别为任脉与脾经、胃经的交会穴,四者共济健运中焦,以达资气血之功;大横之横为上下之格制,针刺以枢转上下之气机,水分以理气行津;《胜玉歌》中提到“诸般气症从何治,气海针之灸亦宜”。合谷、太冲取“开四关”之意,《针灸穴名解》中记载:“合谷、太冲各二穴,名为四关,以其能大开通也。”五穴共奏调畅气机之效。其中合谷又有“面口合谷收”一说,对面部疾病有效,与此同时,还可解表疏风散邪。上述穴位相辅相成以增强中焦之枢纽及后天之本功能,在改善症状的同时,并发症的发生也明显减少。由此可见,“调气扶土”主要从两方面对急性面瘫进行治疗,一为扶正,正气存内,则可驱邪外出;二为调气行津,以血荣筋,改善面部血液循环,减轻水肿。

从现代医学来看,周围性面瘫的病因现主要为两种假说,其一为单纯疱疹1型病毒(HSV-1)学说,在79%的患者面神经内膜上检测到HSV-1病毒[17],推测可能为膝状神经节内的疱疹病毒被激活从而发病,但其具体损伤机制尚不明确[18]。另一病因可能为面神经缺血,据报道,切断供血给面神经的动脉可能导致面瘫[19]。但大部分贝尔麻痹患者的动脉并未闭塞。还有研究表明,贝尔麻痹患者中合并有糖尿病的比例较大[20]。与之类似,国内有研究表明血液黏度增高与贝尔麻痹关系密切[21]。因此推测微循环障碍可能是面神经损伤的一个可能因素。徐勇刚等[22]以腹针为主治疗面瘫,他们认为腹部有着以神阙为中心的气血运行系统,通过腹针取穴可以达到改善患侧面部供血的作用[23]。本试验通过激光散斑观察患者面部健侧、患侧血流灌注量的对比情况,发现患侧血流灌注量较健侧低,但随着针灸的干预,健侧、患侧血流灌注量逐渐趋近对称,且治疗组较对照组疗效更好(P<0.05),与此同时,治疗患者健侧、患侧血流灌注量比值(即Pr值)明显较对照组更趋近于1。由此推测,改善患侧面部供血确有可能为“调气补土”针法的作用机制之一。

本研究未能对患者针刺疗效差异的影响因素做进一步研究,在患者疗程结束后,未能在随访时对面部血流数据进行检测以观察并发症与面部血流灌注量的关系,在以后的研究中,将对上面所述两个问题做进一步探索,并增加样本量以增强研究结果的准确性。