川北阆中地区震旦系-寒武系油气成藏条件与过程

2021-11-22刘树根陈小梅

董 军, 刘树根, 卿 萍, 陈小梅, 王 东

(1. 油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学), 成都 610051; 2. 中石化西南油气分公司勘探开发研究院, 成都 610041; 3. 西华大学, 成都 610039)

四川盆地下古生海相油气资源丰富。其中,下寒武统筇竹寺组是深层碳酸盐岩沉积中重要的烃源岩发育层系之一,加之震旦-寒武系海相碳酸盐岩地层分布范围广,台缘礁滩储集层物性好、规模大,具有良好的勘探前景。从塔里木盆地塔北斜坡的顺北、哈拉哈塘地区,鄂尔多斯盆地中央古隆起东斜坡的靖边、靖边西地区等油气勘探实践认为[1-4],对于深层海相碳酸盐岩勘探的目标主要是围绕古隆起、古斜坡开展[5-7]。截至2017年,川中古隆起的安岳碳酸盐岩特大型气田已探明天然气地质储量为近万亿m3,三级储量超万亿m3[8-9],证实了震旦-寒武系巨大的资源潜力。2018年JT1井在川中古隆起北斜坡灯影组获得良好的油气显示,并在寒武系获得工业产能,进一步证实了北斜坡良好的资源潜力[10]。川北阆中地区位于北斜坡南部,CS1井在钻遇震旦-寒武系气测显示较好,为了进一步取得勘探突破,同时降低勘探风险,现运用具有区域广、时间跨度大、动态直观、结果丰富、投入少及获得信息多等优点的盆地模拟技术,结合多种测试分析资料与地球物理资料,动态恢复油气成藏史,以加深对油气成藏过程及富集规律的认识,以期为下一步勘探指明方向。

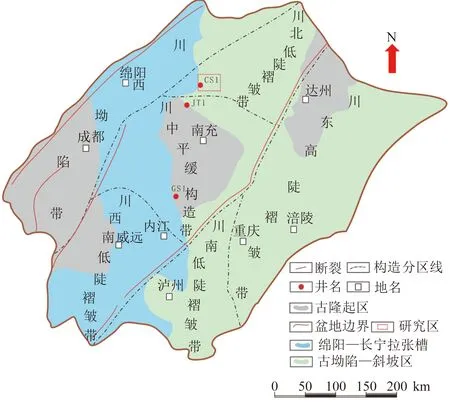

1 区域地质概况

研究区位于四川盆地北部,古地理位置属于川中古隆起北部斜坡带,紧邻绵阳-长宁拉张槽(图1)。

图1 四川盆地构造分区及寒武系古地理格局图Fig.1 Tectonic regionalization and paleogeographic pattern of Cambrian in Sichuan Basin

震旦-寒武系地层埋深大,构造较为简单,整体呈向西南方向的上倾的单斜构造,无大型统一的构造圈闭形态,仅发育一系列小型背斜或断背斜构造。目前勘探认为,下寒武统筇竹寺组烃源岩分布广、厚度大,同时晚震旦-寒武世高能滩沉积环境发育,纵向上存在多套储盖组合,具有油气成藏的条件。

1.1 烃源岩条件

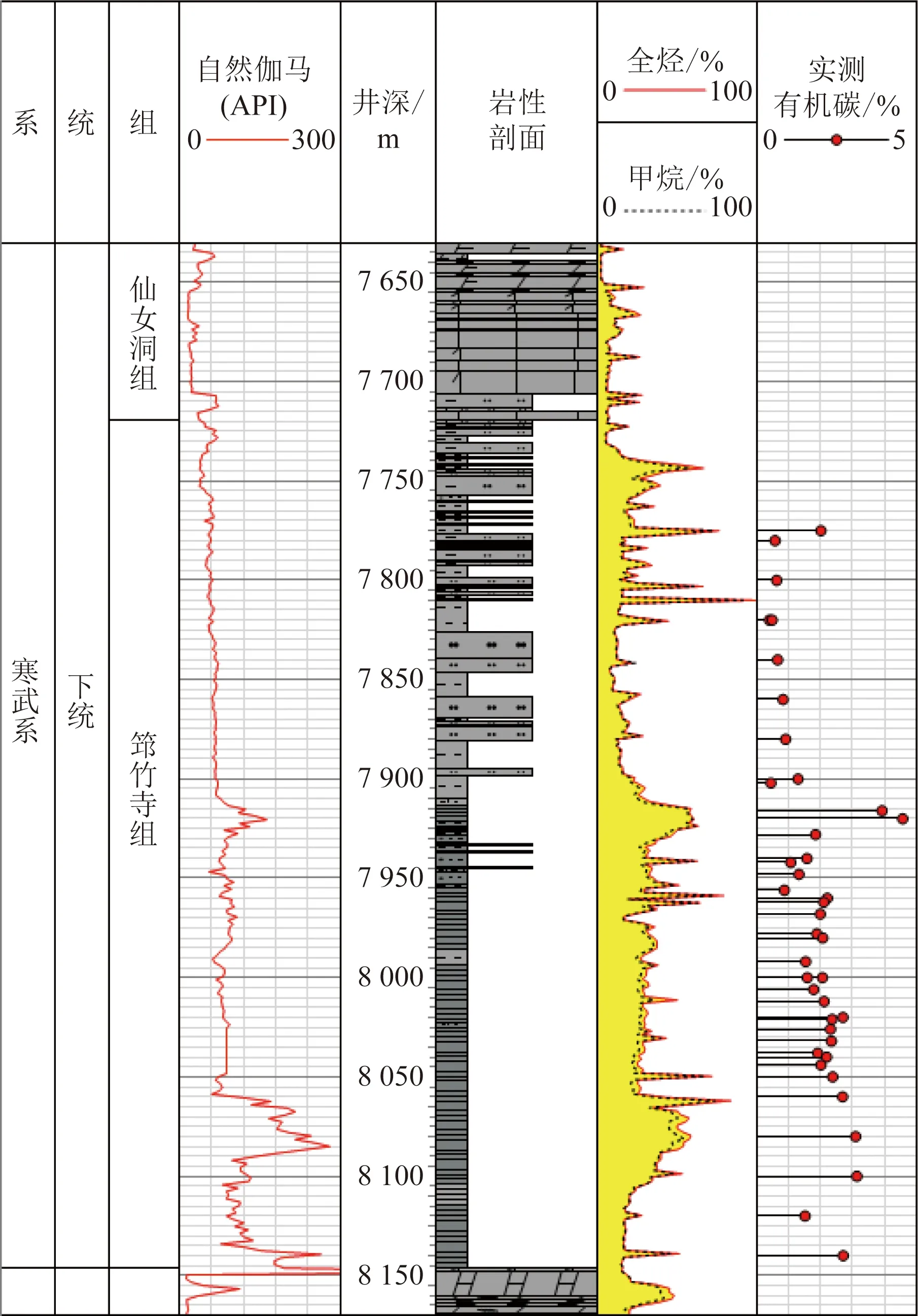

筇竹寺组烃源岩作为主力烃源岩长期以来受到广泛关注[11]。该套地层在研究区广泛沉积,厚度由东向西逐渐减薄。据CS1井钻揭下寒武统筇竹寺组为一套灰黑色、深灰色的页岩、炭质页岩与泥岩、砂质页岩互层,单层厚度为2 ~12 m,最大厚度为65 m(图2)。烃源岩主要分布于筇其中,有效烃源岩(总有机碳TOC>0.5%)厚度为247 m。地化资料显示,氯仿沥青“A”中饱和烃平均含量59.41%,芳烃17.34%,非烃和沥青质为20.79%,为腐泥型干酪根。有机质成熟度指标Ro为1.5%~2.94%,平均2.21%,表明热演化程度高,总体上处于生干气阶段。竹寺组下部,总厚度为384 m,总有机碳(total organic carbon, TOC)为0.48%~4.58%,平均1.89%。

图2 CS1井筇竹寺组综合柱状图Fig.2 Comprehensive histogram of well CS1 Qiongzhusi Formation

1.2 储层特征及储盖组合

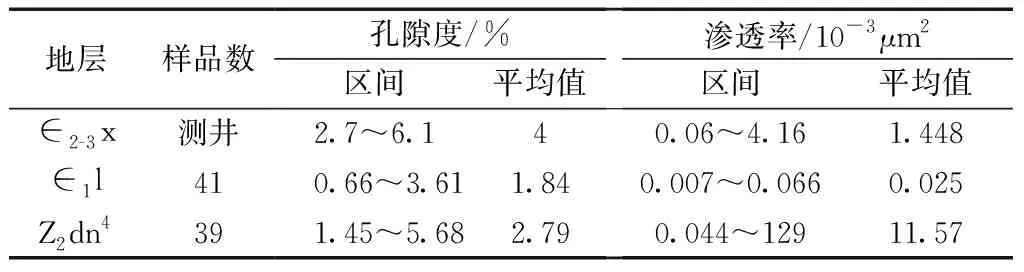

沉积相是有利储集体形成的基础。四川盆地震旦系-寒武系发育震旦系灯影组二(Z2dn2)、四段(Z2dn4)丘滩体白云岩[12]、下寒武统龙王庙组(∈1l)颗粒滩白云岩[13-16]和中上寒武统洗象池组(∈2-3x)岩溶白云岩[17]共4套规模储层。CS1井钻揭研究区震旦-寒武系储层具有特低孔、特低渗的特征(表1)。

表1 研究区震旦-寒武系储层物性表Table 1 Physical properties of Sinian-Cambrian reservoirs in the study area

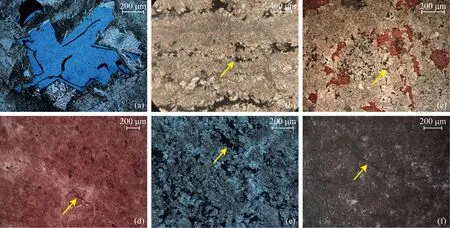

灯四段储集岩性以台缘藻丘相丘核沉积的藻叠层、藻凝块、藻粘结格架白云岩为主[图3(a)]。储层类型为裂缝—孔隙型。储集空间以残余藻间窗状孔洞和格架孔洞为主[图3(a)和图3(b)],孔洞缝发育且分布较为均匀,具有顺层发育和选择性溶蚀特征。储层集中分布在灯四中上部,具有多层叠置特性,向下孔隙发育程度降低。龙王庙组储层岩性以颗粒滩沉积的残余砂屑(鲕粒)微粉晶白云岩为主。储层类型为孔隙型。储集空间主要为粒间孔、晶间孔,以及微裂缝[图3(c)和图3(d)]。储层展布明显受高能颗粒滩展布及表生期顺层岩溶作用范围控制。有效储层位于龙二段向上变浅旋回上部的颗粒滩核部,横向上连续性较差,非均质性强。洗象池组储层岩性以白云岩为主,储层主要发育该组的中上部,发育溶蚀孔,局部见少量微裂缝,半充填-未充填[图3(e)和图3(f)]。综合认为灯四段与龙王庙储层较好。其中,灯四段储层主要分布在研究区中部,呈南北向展布。龙王庙组储层主要分布于研究区中西部,呈北西向展布。

(a) 8 156.03 m,深灰色含多孔细晶白云岩,格架孔,晶粒结构,微裂缝发育,CS1,Z2dn4;(b)8 278 m粉晶藻叠层白云岩,窗口孔被沥青充填,CS1,Z2dn4,×100,-;(c) 7 435 m,残余砂屑粉晶含灰白云岩,粒间孔被沥青充填(黄箭头),晶间孔(红箭头)发育CS1,∈1l,×100;(d) 灰色细晶白云岩,成岩缝被沥青充填,CS1,∈1l,×50,-;(e) 7 272 m,灰色含有机质粉晶白云岩,充填孔隙,CS1,∈2-3x;(f) 7 276 m,浅灰色粉晶白云岩,见数条泥质细纹。偶见晶间溶孔,CS1,∈2-3x图3 研究区震旦-寒武系储层镜下观察图Fig.3 Microscopic observation of Sinian-Cambrian reservoirs in the study area

1.3 输导条件

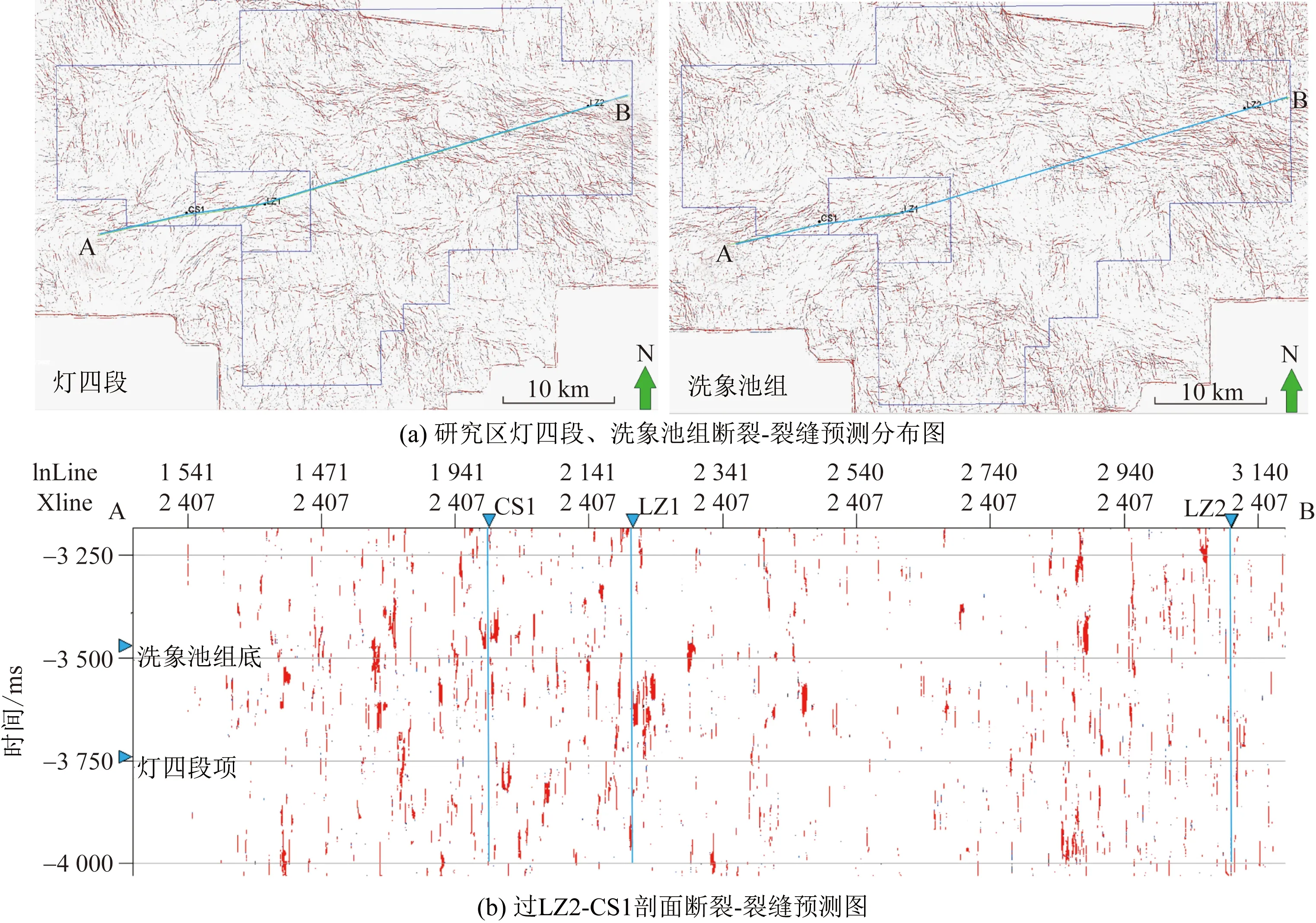

输导体系是油气成藏过程中连接源岩与圈闭之间的路径网。研究区震旦-寒武系输导体系主要为断裂型及裂缝型,其中灯四段还发育输导层型及不整合型输导体系,输导条件更好。采用最大曲率与蚂蚁追踪相结合的方法,有利于综合预测断裂及裂缝发育。预测结果显示(图4),研究区断裂-裂缝主要分布在东北及,以北西西向(NWW)和北北西向(NNW)为主,呈向上范围减小的趋势,西南部裂缝发育相对较弱。从剖面上看,裂缝较为发育。整体上具备油气运移的通道。

图4 研究区震旦系-寒武系断裂-裂缝预测Fig.4 Prediction diagram of Sinian-Cambrian fault-fracture in the study area

2 烃源岩热演化史恢复及成藏期次

2.1 恢复原理

采用国际上广为接受的Easy%Ro化学动力学模型如式(1)所示[18-19],该模型主要是依据构造演化建立地质模型,给定可能的沉积埋藏史和古大地热流值,结合有机质活化能分布[20],在地温和压力约束下,拟合计算干酪根热降解动力学过程和镜质体反射率并与实测值对比,不断调整沉积埋藏史和热历史使计算的镜质体反射率和实测值吻合。具体公式为

Ro=exp(-1.6+3.7Fk), k=1,2,3,…

(1)

式(1)中:Ro为镜质组反射率,%;Fk为地层底界的第k个埋藏点的化学反应程度,其值范围是0~0.85。

2.2 参数设置

有机碳含量是评价烃源岩丰度的重要指标。对于发生过大量排烃作用的烃源岩,残余有机碳的判定存在一定误差,尤其是对达到高成熟-过成熟阶段的烃源岩,误差更为显著[21]。因此,基于物质平衡法[22-23],通过Ro恢复系数开展原始有机碳恢复(TOC0),结果表明TOC0较实测TOC提高70%左右,平均值为4.47%。

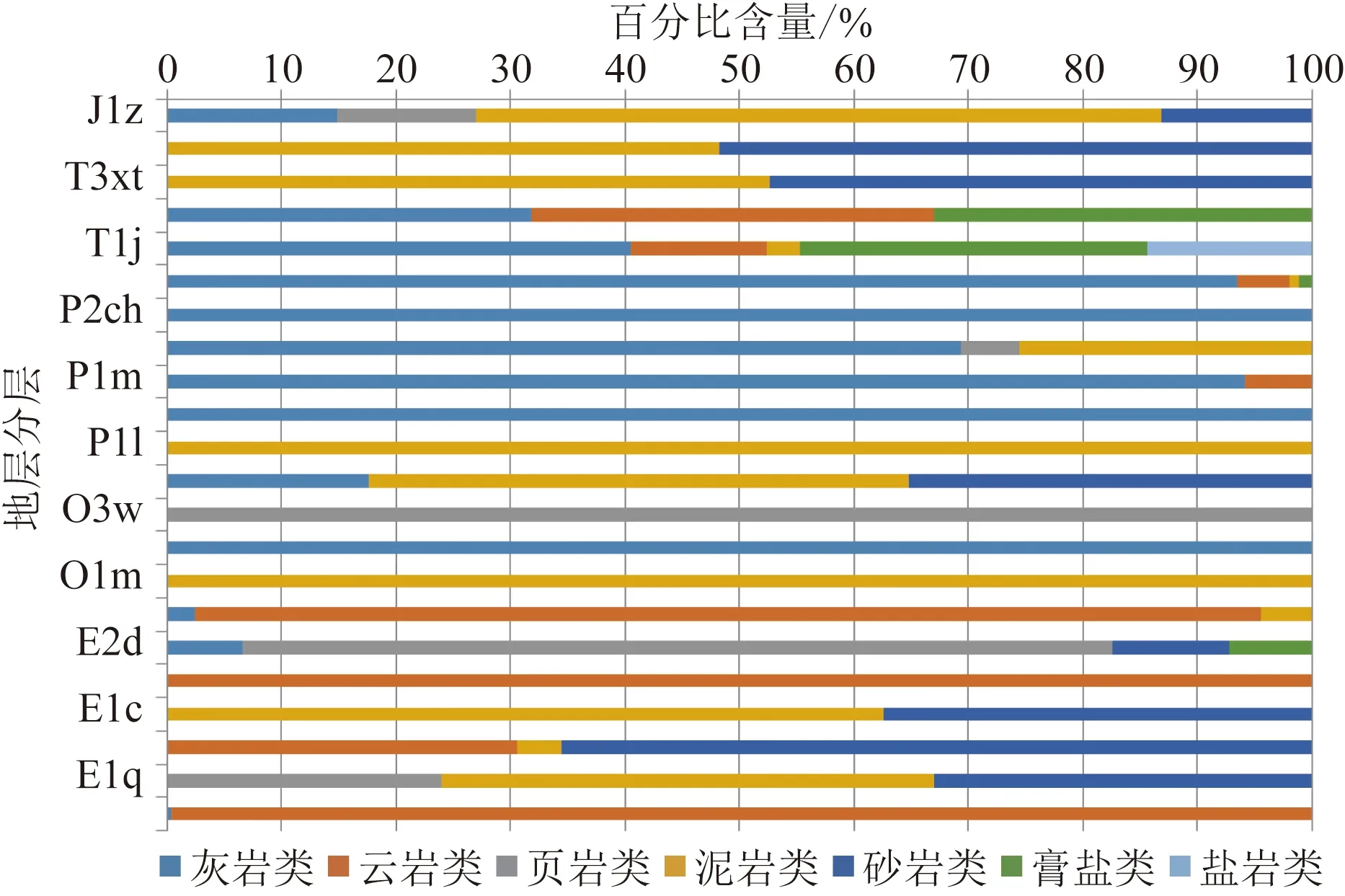

研究以钻井分层出发,对各地层的沉积厚度和沉积年龄进行标定。其中混合岩性是客观反映地层热导率、影响烃源岩热演化进程的基础(图5)。由于喜山期是盆地大规模隆升时期,大部分广遭剥蚀,川中平缓褶皱区抬升隆升剥蚀幅度总体小于3 000 m[24-26]。

图5 研究区地层岩性百分比图Fig.5 Percentage diagram of stratigraphic lithology in the study area

古水深、古地温、大地热流是影响热史模拟结果的重要参数。古水深主要根据沉积相和海平面的升降趋势进行古水深的估算,研究区古生界沉积演化顺序为滨浅海、滨海平原、滨岸潮坪、浅海开阔台地,沉积水深0~130 m,中生界-新生界为河流-三角洲、半深湖、滨浅湖、河流相,沉积水深为0~45 m。古地温采用wygrala模型,并用古水深进行约束。大地热流值是地温梯度与岩石热导率的乘积,运用Easy%Ro模型模拟计算并标定了不同时期的大地热流值。模拟结果用Ro验证,符合客观实际。

2.3 热史恢复结果及成藏期次拟定

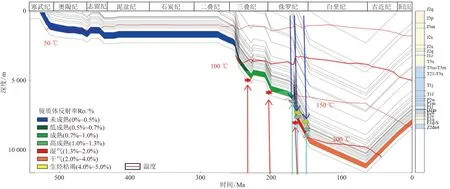

热演化模拟结果显示(图6),筇竹寺组烃源岩在晚二叠世末期(253 Ma)进入生烃门限,生油窗时期为中三叠世中期—中侏罗世末期(237~164 Ma),中侏罗世末期(164 Ma)进入湿气门限,晚侏罗世中期(151 Ma)进入干气门限,早古新世(65 Ma)生烃停滞。最大生烃潜力模拟作为盆地模拟中必不可少的部分,根据盆地生油、气的特点,选择双组分生烃化学动力模型进行模拟[27-31],结果表明(图7):液态烃高峰在晚三叠世末-中侏罗世(208~161 Ma),气态烃高峰在晚侏罗世(160~145 Ma)。生烃强度42.6×108m3/km2,排烃强度40.1×108m3/km2,排烃效率为94%。

图6 研究区筇竹寺组烃源岩热演化恢复图Fig.6 The thermal evolution recovery map of the Qiongzhusi source rock in the study area

图7 研究区筇竹寺组烃源岩生排烃史图Fig.7 The hydrocarbon generation and expulsion history of the Qiongzhusi Formation source rock in the study area

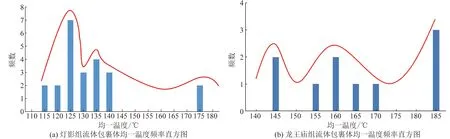

流体包裹体均一温度表明(图8),震旦系灯四段存在3期油气充注,分别为中三叠世末期(232 Ma),晚三叠世末期(203 Ma)和中侏罗世末期(163 Ma);寒武系龙王庙组存在2期油气充注,分别为中侏罗世末期(161 Ma)和晚侏罗世中期(152 Ma)。

图8 研究区筇竹寺组烃源岩油气充注期次图Fig.8 Hydrocarbon charging stages of the Qiongzhusi source rock in the study area

3 古构造背景下油气运聚趋势

3.1 运聚原理

基于流线模拟的达西-流体势运移模型,主要是在基本网格上建立压力方程,对流线进行正交运算,得出压力等势面。由此建立一个自然运移网络,即流线场。流体沿流线运移,追踪油、气、水在油藏中的移动,主要表现为液体沿着流线在压力梯度方向运移,而不是在网格内运动。这样用流线来描述流体流动的方法,更接近流体的真实流动情况。

3.2 古构造恢复及油气运聚趋势

以研究区地震解释层面出发,运用回剥法,结合油气充注的关键时期,恢复震旦系灯影组顶以及下寒武统龙王庙组顶的古构造,并以此为基础开展流线分析。

3.2.1 震旦系灯影组

灯影组油气成藏期主要为:须家河组沉积初期以成熟油充注为主(Ro为0.7%~1.0%),自流井组沉积初期以高熟油充注为主(Ro为1.0%~1.2%),遂宁组沉积初期以湿气充注为主(Ro为1.2%~2.0%),白垩纪后为干气充注(Ro>2.0%)及后期调整阶段。

从古构造演化来看,油气成藏期古构造整体北倾,局部演化为东高西低到西高东低最后到两凹夹一隆的构造格局。其中变化最为明显的为东北部长条状低隆在湿气充注阶段消亡,东部坳陷在晚白垩世后的调整中向北部移动,造成了油气的重新分配。油气运聚趋势演变为成熟油—高熟油充注期的由西向东,南北分区到湿气充注阶段的由东向西,最后整体向南调整。油气运聚有利区分布在西北部、中部稳定低隆及北部、中南部低隆的北翼(图9)。

图9 震旦系灯影组顶面油气成藏关键时期古构造及流线分布图Fig.9 Distribution of paleo-tectonics and streamlines in the top surface of Sinian Dengying Formation during the key period of hydrocarbon accumulation

3.2.2 下寒武统龙王庙组

龙王庙组油气充注主要为:上沙溪庙组沉积初期以成熟-高熟油充注(Ro为0.7%~1.2%),遂宁组沉积初期以湿气充注(Ro为1.2%~2.0%),白垩系后为干气充注(Ro>2.0%)及后期调整阶段。

古构造演化与震旦系有所不同。油气成藏期古构造从东倾逐渐转变了东北倾,局部则同样表现为东部凹陷在持续扩大后向北调整。油气运聚趋势演变为高熟油—湿气充注期的由东向西、南北分区,最后到整体向西南调整。有利的油气聚集带为西北部稳定古低隆、东北部低隆及中部低隆北翼、中南部低隆起东北翼(图10)。

图10 下寒武统龙王庙组顶面油气成藏关键时期古构造及流线分布图Fig.10 Distribution map of paleotectonics and streamlines in key periods of oil and gas accumulation at the top of Lower Cambrian Longwangmiao Formation

4 资源前景及有利区预测

4.1 运聚系数

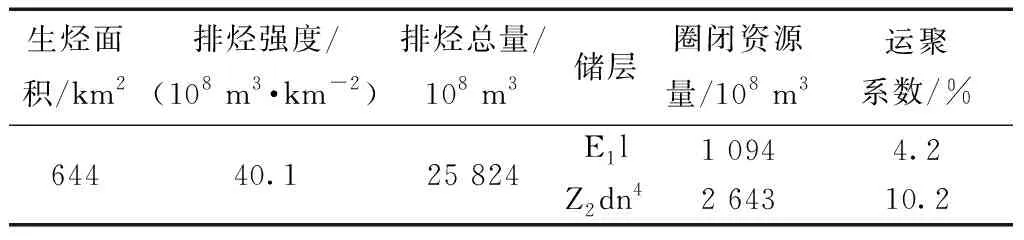

油气从排出源岩到聚集成藏和保存是一个非常复杂过程,其间的一切地质作用和因素都对其有影响。而运聚系数则是表征这一结果的关键参数。结合圈闭资源量,分别计算出下寒武统龙王庙组地质单元的运聚系数为4.2%,震旦系灯四段地质单元的运聚系数为10.2%。相比而言,灯四段资源前景更好(表2)。

表2 研究区震旦-寒武系油气运聚系数表Table 2 Oil and gas migration and accumulation coefficient table of Sinian -Cambrian in the study area

4.2 有利区预测

研究区震旦-寒武系发育滩控岩性气藏,滩相储层发育、生烃期古构造位置、构造调整是控制油气成藏的关键因素。

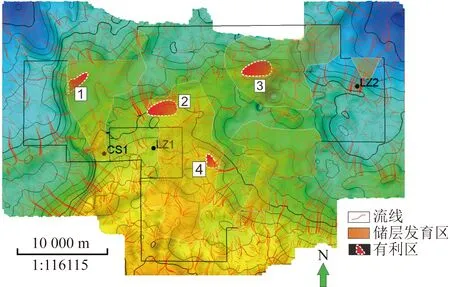

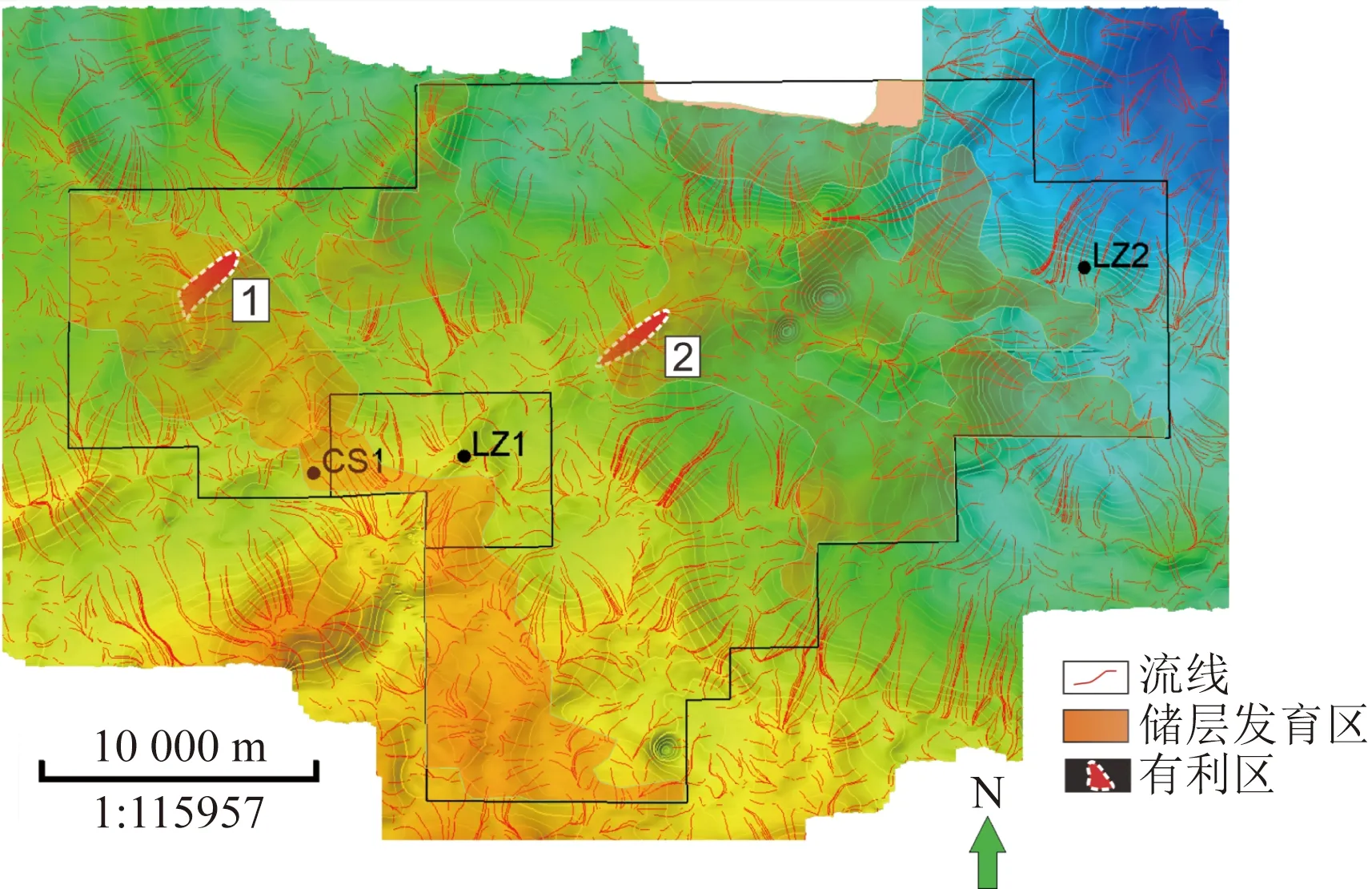

结合储层预测结果,震旦系灯四段有利区(图11)为:保存较好的古构造高点背景下的有利区为西北部1号与中部2号区域。构造调整后的有利区为北部3号与中南部4号区域。寒武系龙王庙组有利区(图12)为:保存较好的古构造高点背景下的有利区为西北部1号区域。构造调整后的有利区为中部2号区域。

图11 震旦系灯影组四段有利区预测图Fig.11 Forecast diagram of favorable area in four sections of Dengying Formation

图12 寒武系龙王庙组有利区预测图Fig.12 Forecast map of favorable area of Cambrian Longwangmiao Formation

5 结论

基于盆地模拟技术对川北地区筇竹寺组烃源岩热演化恢复和震旦系-寒武系油气成藏过程的分析,得出以下结论。

(1)阆中-南部地区筇竹寺组烃源岩发育,质量好。储层主要发育在震旦系灯影组四段与下寒武统龙王庙组,纵向上发育良好的储盖组合。输导体系主要以断裂和裂缝为主。整体上具备油气成藏的基本条件。

(2)筇竹寺组烃源岩生烃时间较晚,主要生烃期为晚二叠世末期到白垩世末期。液态烃高峰在晚三叠世末-中侏罗世,气态烃高峰在晚侏罗世。生烃强度大,排烃效率高。灯影组四段油气充注位于中-晚三叠世和中侏罗世,龙王庙组油气充注则为中-晚侏罗世。

(3)灯影组四段成藏期古构造呈现整体北倾,演变顺序东高西低、东低西高、两凹一隆。油气运聚趋势表现为由西向东、南北分区到向南调整。龙王庙组成藏期古构造从东倾逐渐转变了东北倾,油气运聚趋势表现为由东向西、南北分区,最后到西南调整。

(4)结合资源量计算结果,认为灯影组四段的资源前景较龙王庙组更好,分别提出4个及2个勘探有利区。