清玩雅趣:明清生活美学的极致体验

2021-11-21木小六

木小六

茗茶待品图15.3×19cm 清 任伯年 中国美术馆藏

物外之趣,雅俗之分

烟火人间,一餐一饭才是生活最基本的细节。最家常的情感,往往蕴藏在厨房里,重情重义的中国人,在厨房里付出了细致琐碎的劳作,用慢火细炖的耐心和精巧有爱的创意,烹制出泱泱中华源远流长的美食文化,也让饮食在满足人们口腹之欲的同时,创造着事关人生幸福的美感体验,从而滋养出丰富多彩的生活美学。

明人李渔在《闲情偶寄》中写,宴请客人吃的饭,必然要比家常所食用的精致一些。而尋常米饭如何做到精致?跟李渔的做法一比,我们在米饭上撒芝麻、加粗粮之类的方式,就显得逊色许多。

首先,什么是精致的米饭?李渔说,要让米饭有香味。而什么样的香味才算精致?李渔的做法是,预先准备上一盅花露,饭刚熟便浇上去,浇上后再稍微焖一下,然后搅拌均匀,盛到碗里。如此烹制的米饭,香味沁人心脾,吃的人还以为是用了什么新奇的稻米品种,其实不过是寻常大米借了一点儿花露的清香。

盆菊幽赏图 纸本设色 23.4×86cm 明 沈周 辽宁省博物馆藏

米饭名为主食,实则不过是餐桌上的点缀之物,无论是宴席还是家常饮食,重头戏通常都是满桌的菜肴。而李渔连一碗不起眼的米饭都要做得如此讲究,其他生活细节就更不用说了。

作为明末清初文坛上具有影响力和传奇色彩的文学家、艺术家,李渔的一生可谓丰富多彩,也备受争议。而他最大的“槽点”,莫过于他所表现出的对俗世生活的热衷,以及他身上至俗与至雅的融合统一。他俗得坦荡,更雅得无人能及。他的生活能力和艺术情趣结合起来,倒是为我们提供了一种极为别致的明清生活美学范本。

明清时期的生活美学,既不同于魏晋时期闲置功名富贵,宽袍大袖,好清谈、喜超逸,自矜清高的生活风度,也不同于唐的繁复华丽、宋的朴素幽静。明清时期商品经济发展,市井文化发达,风雅生活在集前人大成的基础上,发展出了对感官体验的极致开发。人对物,不仅仅是简单的利用关系,还能有精神层面的体察和互动。

明代文学家、画家陈眉公《小窗幽记》中有言:“清闲之人,不可惰其四肢。又,须以闲人做闲事:临古人帖,温昔年书,拂几微尘,洗砚宿墨,灌园中花,扫林中叶。觉体少倦,放身匡床上,暂息半晌可也。”所谓“闲事”,便是“清玩”。

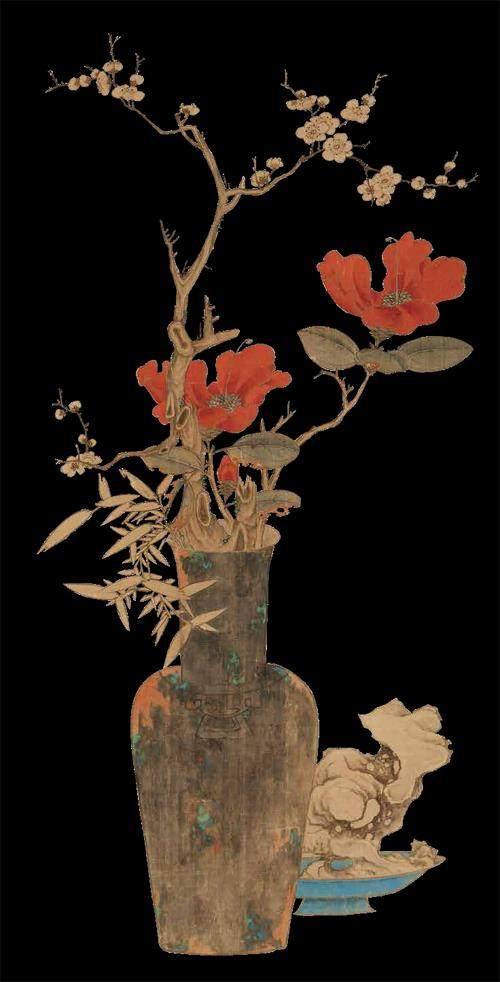

“清玩”又称“清供”或“清赏”,赏玩之物从书画、文房器物、金石古董到花卉奇石、禽鱼、窑器、竹器、漆器、香、茗等,名目繁多,历史悠久,可谓中国传统士大夫休闲自适、标榜身份、彰显风雅的文化符号般的存在。明清时,清玩更是蔚然成风,明末清初的著名书画鉴赏家吴其贞就认为,所谓雅俗之分,就在于有无“清玩”。也因此,一些贫寒文人也必焚香、啜茗,必置玩好,以追随这种极富文人雅趣的生活风尚。

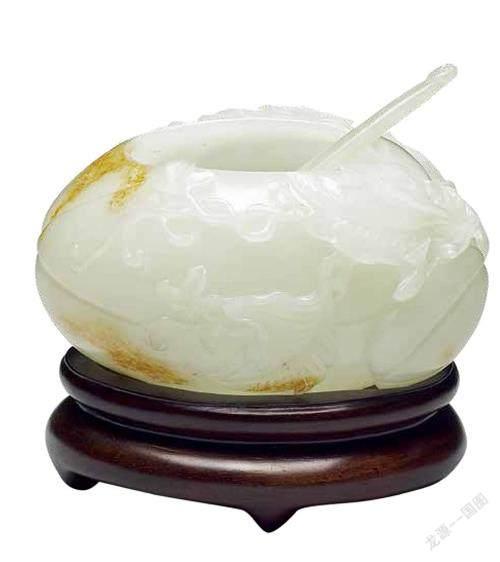

玉瓜形水盂明 高4.9cm 长8.6cm 台北故宫博物院藏

但清玩之乐,并非简单的对器物的拥有和把玩,而是更多在于物外之趣,是人的感官面对方寸之物,所能探知的心灵极限。清玩之“清”,重在由所拥有之物引发的美感、快感和创造力、想象力等审美体验;清玩之“玩”,则在于人面对物的心灵介入,从声、色、味等感官知觉,深入到心灵的知觉和省察,拓展到超越物本身的心灵体验。所谓清玩,就是通过对物质的细致享用,实现精神层面的拓展和超越,它源于物,源于物的质地、色彩、形态或气味等,但绝不止于物,而是要抵达心灵世界的广阔天地。

“是物而非物,无形似有形”的“物外之趣”,可以说是明清生活美学的精髓所在。

会心之处,不必在远

提出“性灵说”的“公安派”代表袁宏道认为,人生有五种真乐,士若能享用其中一种,便生无可愧,死可不朽。

袁宏道的“五乐”,第一种是“目极世间之色,耳极世间之声,身极世间之鲜,口极世间之谭”;第二种是“堂前列鼎,堂后度曲,宾客满席,觥罍若飞,烛气熏天,巾簪委地,皓魄入帷,花影流衣”;第三种是“箧中藏万卷书,书皆珍异,宅畔置一馆,馆中约真正同心友十余人,中立一识见极高,如司马迁、罗贯中、关汉卿者为主,分曹部署,各成一书,远文唐宋酸儒之陋,近完一代未竟之篇”;第四种是“千金买一舟,舟中置鼓吹一部,妓妾数人,游闲数人,泛家浮宅,不知老之将至”;第五种是“然人生受用至此,不及十年,家资田产荡尽矣。然后一身狼狈,朝不谋夕,托钵歌妓之院,分餐孤老之盘,往来乡亲,恬不知耻”。

这五种真乐,从极尽声色之乐,到极尽精神之乐,最后到超然于功名利禄和物质层面的得失,获得看破红尘般的超然洒脱。若和《红楼梦》的故事走向和书中极致的物质细节描写相对照,亦可见遥相应和之处,可见明清生活美学的物质观、享乐观以及价值观。

景德镇窑石榴花瓶 清

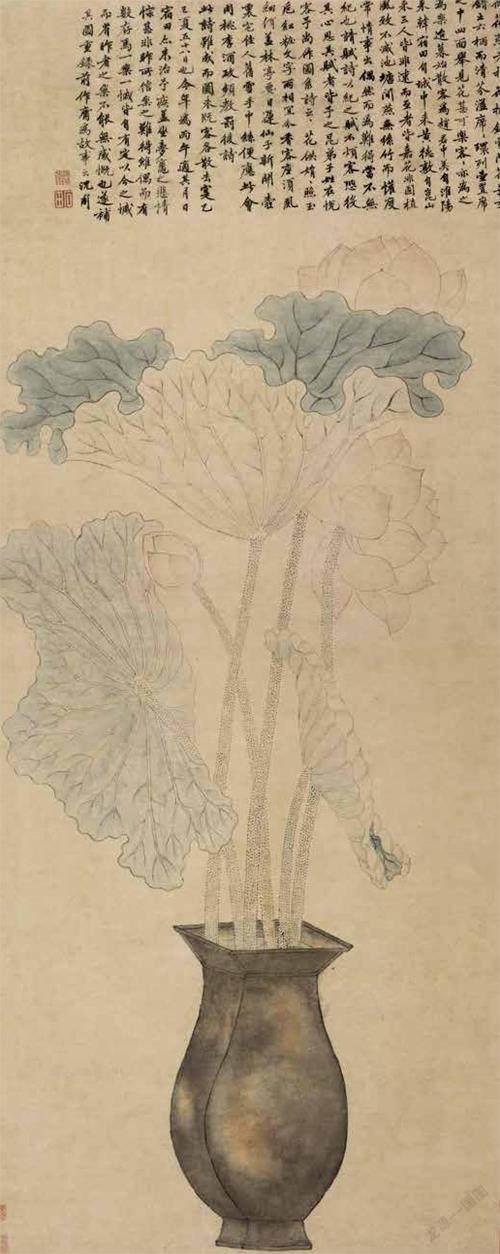

有学者认为,明清文人生活美学的要义,在于通过“物”来创造一种艺术化、审美化的日常生活空间,生活被他们视为施展才华、体现情致、体验美感的“作品”。而这一作品所追求的生活情境,正是李渔在《闲情偶寄》中所说的:“若能实具一段闲情、一双慧眼,则过目之物尽在画图,入耳之声无非诗料。”

《世说新语》中有言:“会心处,不必在远。”能让人开心会意的地方,并非在于远处,只要有心,就近就可以得到。生活中的审美之乐在于眼前的细节,我们所拥有的物和眼前的景若有不足,是可以经由人心而加以创作、弥补的。

正如李渔所言,譬如他坐在窗内,看见有人行走于窗外,不要说看见年轻女子,心中便是一幅美人图,即使是看见老太太和老头子扶杖而来,落在心里的也是名人画幅中必不可少的景致。李渔以这样的心思观景,看见婴儿群戏,心里就是一幅百子图;即使所见为牛羊并牧、鸡犬交哗,那也是词客文情内未尝偶缺的题材。

李渔所著《闲情偶寄》,包括“词曲部”“演习部”“声容部”“居室部”“器玩部”“饮馔部”“种植部”“颐养部”八个部分,内容丰富,涉及面极广。李渔用了很大的篇幅来论述戏曲、歌舞、服饰、修容、园林、建筑、花卉、器玩、颐养、饮食等艺术和生活中的美学现象及美学规律,他倾尽心血,将自己大半生的生活积累和学识储备倾注在此书中,为此下了很大的功夫。

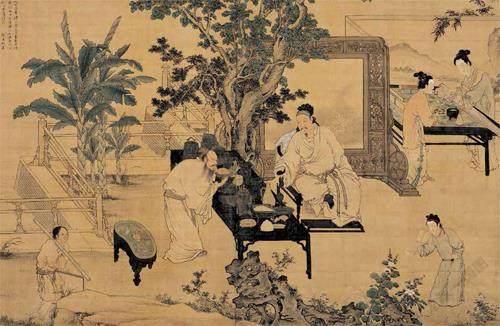

玩古图 绢本设色 126.1×187cm 明 杜堇 台北故宫博物院藏

极致的物质赏玩和享用背后,是审美力超越局限的声色之乐,所能抵达的自由和无限。同样的谷物,唯有李渔可以做出香气幽微的花露米饭,这是物经由人的心灵创造,给予那个赋予它灵魂之人的独特回馈。明清文人雅士正是通过对小小器物的深度把玩,适情养性,使心灵世界得以丰饶与富足。

也因此,李渔能引发广泛的共鸣。《闲情偶寄》一经出版,便极受欢迎,从那时起,历来文人雅士对其推崇者甚众,世人也争相阅读,正版盗版皆广为流传,在当时可谓掀起了一个小小的文化热潮,至今也经常被提及和引用。无论是何阶层的人,都能从中找到引发自己兴趣的角度。

林语堂在他所著《吾国与吾民》中,将《闲情偶寄》称为专事谈论人生娱乐方法的中国人生活艺术的指南。他将李渔称为享乐主义的剧作家和幽默大诗人,并对李渔对于生活艺术的透彻理解赞不绝口。林语堂说李渔所写,充分显现了中国人的基本精神。

莲花瓶图 纸本设色 54×130cm 清 恽寿平

闲事长物,事事深情

明代收藏家、鉴赏家项元汴少时英敏,博雅好古,醉心收藏,绝意仕进,且家财累世丰厚,常不惜重金购置器物,其所藏书画、玉石、古彝器等,在当时无人可比。万历年间,神宗朱翊钧闻其名,特赐玺书征他出来做官,他都不愿接受。

项元汴亦有相关著述,其所著《宣炉博论》,为后人鉴赏宣德炉提供了宝贵的经验借鉴,而世人熟知的“唐伯虎点秋香”的故事,也是出自他的著作《蕉窗九录》。项元汴赏玩宣德铜炉有言:“熏燎既久,敷色渐磨,铜质显露,如良金在冶,晶光发越,宝焰陆离,莫可云喻。”宣德炉赏玩既久,器物颜色的变化、质地的显露,便已具有个性化特征,这取决于藏家把玩的微妙细节,换一个藏家,就可能换一种变化趋势。而项元汴所描述的观赏感受,更是完全取决于其内心,他眼中的“宝焰陆离”,换一个人,就会换一种感受;他所做的比喻“如良金在冶”,换一个人,也会换一种喻体;他所言的感受“莫可云喻”,换一个人,说不定反而会洋洋洒洒,言说不尽。

由此也可看出,清玩的生活美学,实际上是文人雅士对自己精神空间的诗意营造。人把玩物,也是通过精致、极致的细节,拓展感官世界的边界,以此滋养并抒发、寄托个人情怀,实现所谓“诗意地栖居”。人经由物,谱写着独属于自己的抒情诗。

宣德款炉明 美国大都会艺术博物馆藏

宣德款炉明 美国大都会艺术博物馆藏

如李渔所言,器物既得,便要讲求其位置摆放,为器物布局位置,和给人才安排位置是同样的道理。为人才設官授职,要注意使人才的特长与就任之地相互合宜;为器物布局位置,要务求摆放得纵横得当。若将需要随时取用的东西束之高阁,却将需要时时防备会损坏的东西放置在床头,这就像把善于处理繁杂事务的人才安排到清静无为的地方,把本该运筹于帷幄之中的文官安排在要去战场杀伐的武将位置上。

所以,有人才,还需善用人才;有器物,也需善用利用器物,充分发挥其价值,方圆曲直,务求恰如其分。中国的古人,正是通过对器物的安排和把玩,一展自己的才华、情趣、志向、韬略,同时也弥补现实世界对自己胸中丘壑的诸多限制。

人生的抒情诗,若全仰仗从外部世界获得机遇才能谱写,那恐怕将苦涩良多、煎熬甚众,快乐却短暂而又扑朔迷离。唯有在内心世界和现实世界之间搭建起一架能令人自洽的桥梁,诗意才可能如阳光般照耀到生活的角角落落,让人获得真正的慰藉和愉悦。而李渔之所以倾注心血写《闲情偶寄》,也正是因为“惜乎不得自展,而人又不能用之”。庙堂之高,没有他的通途,他是通过清玩的小道,为自己开辟了一条施展毕生所学的大道。

月曼清游图·围炉博古 绢本设色 37×31.8cm 清 陈枚 故宫博物院藏

修身齐家治国平天下,古代文人的生活美学中,贯通着他们的经世之道。李渔说,若人能在器物陈设摆放这样的事情上施展才略,那么“使人入其户、登其堂,见物物皆非苟设,事事具有深情”,并且,由此就可以一窥全豹,看出此人是否具有庙堂经济的潜质。因为,“未闻有颠倒其家,而能整齐其国者也”,连自己的家都不能排布妥当的人,岂会有能力把国家治理得井井有条。

明代作家、画家、园林设计师文震亨,也表达过相似的理念。文震亨著有《长物志》,书画家沈春泽为其作序说:“夫标榜林壑,品题酒茗,收藏位置图史、杯铛之属,于世为闲事,于身为长物,而品人者,于此观韵焉,才与情焉。”观察与品评一个人,通过观察其收藏和品鉴清玩的雅好,就能见其才情。人与雅好相互成就,更彼此塑造,人生境界、理想追求的差异,也由此悄然分层。

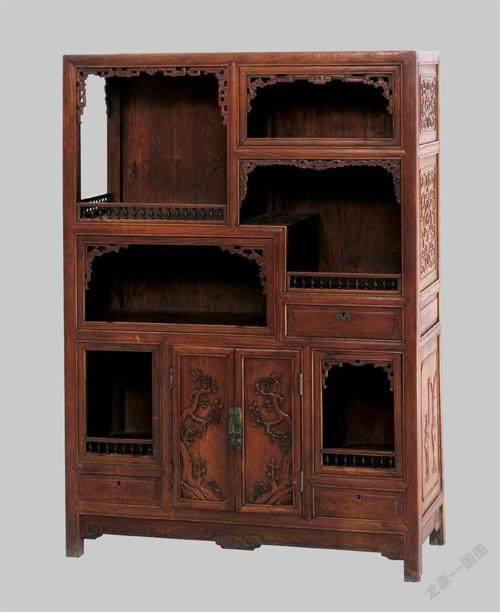

黄花梨博古格清 高112.5cm 故宫博物院藏

长物,本意为多余之物、无用之物。文震亨《长物志》中所列之物,皆为晚明文人清居生活之物,该书体现了对晚明文人生活方式的完整总结,反映了晚明士大夫的审美趣味。《长物志》全书共12卷,涉及室庐、花木、水石、禽鱼、书画、几榻、器具、衣饰、舟车、位置、蔬果、香茗等方面,内容涉及面亦极为广泛。从某种意义上说,该书也是为明代士人所整理的一本晚明文化读本。

文人意趣,于对生活细节和器物的努力探索中,亦渗透、积累了他们对文明、文化的探求。书名“长物”,取“身外余物”之意,无关事关生存的实用技能,却正切中了文学艺术的本质所在。

只是,玩物本为尚志,但玩物过了头,又难免导致丧志。魏晋风度生活美学的形成,本质上源自时人对混乱、痛苦的社会现实的逃避心理;明清生活美学的演化,本质上则体现出一种自我陶醉的得过且过。当日常小事、小物件,皆能从中挖掘体察出无限的意蕴,不知不觉间,就容易走向另一种狭隘和封闭。

红楼梦·芦雪亭争联即景诗 绢本工笔彩绘 清 孙温 旅顺博物馆藏

闲情雅致,本该先有“闲”,再去追求“雅”。但当“雅”的获得变得更加容易,那追求“雅”的人群就会得到更大范围的扩展。当人们更多享受舒适易求的长物闲赏,在器物上寄托人生理想与追求,一旦超过合理的尺度和比例,失去了家国天下的情怀与格局,就会导致新的社会危机。

画“闲看儿童捉柳花”句意图绢本设色 116.6×63.5cm 明 周臣 台北故宫博物院藏

竹雕松荫高士笔筒高15.2cm 清 吴之璠 故宫博物院藏

黄玛瑙瓜叶形笔掭清 高2cm 水丞口径1.4cm 故宫博物院藏

宜兴窑紫砂御题澄泥套砚清 盒高9cm 长48cm 宽45.3cm 故宫博物院藏

东丹王出行图 绢本设色 27.8×125.1cm 五代 李赞华 美国波士顿美术馆藏

正如《红楼梦》里,极致的物质享受湮灭了人的蓬勃朝气,繁华便只能走向落幕,人经由物获得的美,无论发达、发展到何等地步,终究还是要实现人与物的和谐与平衡。浅尝辄止不好,过犹不及更不行。生活美学之于生活,恰如放飞的风筝,可以高飞,却终究不能脱离真实的生活。闲事长物,事事深情,玩物的风箏线上,必须牵扯着对生活的深沉热爱。