族群形象的建构及呈现

2021-11-19李捷,李洁

李 捷,李 洁

(兰州大学 西北少数民族研究中心,甘肃 兰州 730000)

“族群形象”在日常生活中虽鲜有提及,但其涉及的内容、问题及影响在社会生活中屡见不鲜,大众对于某一族群所保有的印象多为建构基础上的大致印象,加之族群自身的参与,最终完成族群整体形象的呈现。某种程度上,族群形象成为戈夫曼所论“前台的展演”而与后台的真实形象存在偏离,甚至演化为刻板印象。本文尝试探讨族群的典型形象以及大众视野中的族群形象的建构过程,追溯族群形象的逻辑进路,进而挖掘这一概念的“真实性”及其建构意义。

一、族群形象的内涵

“族群”(ethnic group)这一概念源起于20世纪30年代的西方世界,其定义仁者见仁,智者见智。格尔茨(Clifford Geertz)是族群主要涉及原生纽带的拥护者,他认为这里的纽带指向关系密切的近邻和亲属,包括使用同一种语言,信仰同一类宗教,或者记忆和遵守同样的风俗习惯等。[1]弗雷德里克·巴斯(Fredrik Barth)从认同的角度理解族群,认为“族群包括其人口在生物学意义上的延续性、共享的文化与价值、构成一个联系与互动的范围、拥有自我认定和他者认定的成员资格。”[2]纳日碧力戈则兼顾原生论与建构论两家之言,提出同一个族群的人拥有“共识”:“同文同种,血脉相连,命运相关。”[3]族群既可以是原生关系的联结,诸如血缘地缘、体质特征、文化习俗、衣食住行等等,在原生纽带的作用下促成族群的产生和内部认同的维持,然这些共通的认识与特点也可能并不具有原生性而是后期建构或想象的产物,以建构的纽带维系族群并维持族群关系与认同。

“形象”一词多见于文学领域,巴柔(Daniel-Henri Pageaux)试图从比较文学层面上解释:“一切形象都源于对自我与‘他者’、本土与‘异域’关系的自觉意识之中,即使这种意识是十分微弱的。因此,形象即为对两种类型文化现实间的差距所作的文学的或非文学、且能说明符指关系的表述。”[4]事实上,大众在日常讨论某些人或某种物的形象时,就是大众对于这些人或物的认知、想象。[5]

“族群形象”将两个名词组合在一起产生了新的寓意,国内学者张文结合了“他者”和“自我”双重视角给予“族群形象”定义,族群形象是指他族对某一族群的主观性认识和感受,从自我的视角来看,每个族群形象的诞生都是其本身的特质凝炼而成,而在他者的视角下虽基本以此为铺垫,然而因主体认知的差异性而产生的印象具有加工性,与其本质上存在差别。[6]张文轩则从大众和官方的角度解读族群形象:“将之视为文化展现的一种方式,在文化的自我表述和对他者的表述中,影响着不同文化之间的彼此交流。大众看到的族群形象只是媒体带给受众的二次获取的加工形象。”[7]可见,“形象”与“族群”的碰撞产生共鸣,族群形象的外在表征既包含了族群主体所传承的部分,也有他者对于主体所建构或想象的部分。

二、族群典型形象的建构

(一)“典型形象”的建构背景

“典型形象”一般多出现于文学、艺术或媒体作品中,以一类人物性格鲜明、经历丰富、独有的魅力和特点给予受众深刻的印象,将这一概念引入民族学的学术讨论多集中于族群典型形象的个案研究。如果说关于族群形象是原生的还是建构的,学界依旧各执一词,那么关于典型形象的认知则不谋而合,典型形象并非古已有之,而是多方作用下构建的结果。

典型形象的建构基于族群主体,脱胎于族群形象,是经由历史的洗礼而从族群形象中提取精华凝结而成的一个加工形象。对于族群自身而言,本族英雄传说塑造着美好的、坚韧的集合体形象,以此作为族群象征贴合靠拢,面向自我和他者传承着这一建构的典型形象。比如《格萨尔王传》刻画了栩栩如生的格萨尔王的形象,以体现藏族民众豪迈奔放、惩恶扬善、热烈质朴的性格特点。正是通过塑造自我的典型形象的方式,族群开始理解自我,与他者形成“边界”,并借用特定的节日、仪式、符号予以强化并维系典型形象。同时,民族村寨旅游中处处可见旅游纪念品对于族群形象的承载,这些纪念品虽是“没有文化内涵的‘虚壳’,但却塑造了当地人的藏族形象,也意味着承载了他们的自我认同”。[8]另一方面,族群典型形象不仅为族群本体所需,也是国家层面民族工作的需求。中华人民共和国成立之初,为了民族工作的顺利开展,大规模开展民族识别与民族社会历史调查,各个调查组深入田野取得了第一手资料,以文章或书籍的形式将各民族的典型形象呈现在大众眼前,族群典型形象以书本为媒介初具规模。当代则是采用多种方式塑造或强化着族群典型形象,比如电影《永生羊》叙述了草原上哈萨克族儿女的爱情故事,在借鉴文化传播和创作的“他者塑造”手段上,更好地融入“自我塑造”的手法,对影片里民族文化的完美展示,[9]展现给大众关于哈萨克族的专属形象。尤其新媒体的存在与运用,加速并深化了典型形象的建构。

(二)“典型形象”的建构过程

毋庸置疑,典型形象的建构过程需要追溯族群本身的起源、形成与发展,挖掘与族群特性显示度有关的一系列要素,进行组织构架。族群作为人类的一个自然单位,原生论学者认为原生纽带,诸如血缘关系、历史记忆、语言文化等,是使族群获得内聚性与排外性的力量和根据。同时,族群不是单个存在,故族群形象是在族群交往互动的场域下形成的,一定意义上而言族际互动是不同族群形象建构的动力之一。

“典型形象”的建构首先是族际交往中的族群自我建构过程。在两个或多个族群之间互动往来的场域中,必然产生族群文化的交流,正是在不断的交流互动中各族群,尤其是相对弱势的族群为避免“同化危机”而以更加强烈的意愿了解自我特征,建构族群认同与族群形象,试图以清晰的边界线区分我族与他族。[10]正因如此,族群成员感受到他者的存在与“威胁”反而促进了自我意识和族群归属感的迸发,更加注重自身纽带的维系,在族际关系中厘清与他者形象存在的模糊性,萌生并维持自我的形象与认同。在族群以整体面向他者进而凝视自身以获得群体的认知、形成构建自我形象的意识的同时,还包含族群成员作为个体的认知建构过程。当个体开始进行自我认知,将自我和族群角色建立心理联系时,就会形成他本身的族群认知,[11]社会心理学将这一类认知归为社会自我认知。族群内部的维系是个体归属感的叠加,是一组组以家庭为单位的群体汇聚而成,传承的体质特征、亲属关系、语言文化、历史记忆等因素自然形成一个整体。于是,在族群整体建构族群形象以显示我族之特征而区别于他族的过程中,个体认知的共识与差异汇入引起各种认知的交错、叠加及博弈,最终形塑了以群体建构为基础与核心、并为大多数族群成员所认可的族群典型形象。

然而,源于族群本身的典型形象无法独自树立,或者说这种“自我形象”的呈现本身就离不开社会、群体互动。族群作为社会构成中的一类,其存在及认知必然与国家力量、社会、他者密切相关,几方相互勾连。在这一互动、协商的过程中,官方话语的主动参与无疑是重要的一方力量。如前所述,中华人民共和国成立后出于有效开展民族工作的需要开始了历时近40年的民族识别工作,这不仅是明晰制定和实施适宜的民族政策的前提,也从政策的角度印证了民族自觉。[12]此后,族群意识的逐渐激发以及典型形象的轮廓构成在官方的推动作用下日渐清晰,可以说官方的宏观引导和学者的积极行动为中国族群典型形象的塑造发挥了引领和实践意义。面对现代主流文化的影响和多元文化的冲击,除了族群自我追溯传承与记忆之外,政府与学术界联手积极应对,比如政府资助建立各类博物馆、出版发行大量出版物、图像资料等公共文化产品;内部的学术填充则由学者们负责收集、整理、提供,学者产出的言论与思考不仅仅是对典型形象的总结叙述,也在典型形象树立、完善的过程中不断给予影响,用以追溯和传播各民族的历史记忆,呈现各族群典型形象。

在典型形象自诞生至持续锻造的过程中,族群主体的自我认知是典型形象建构的基础,官方话语的主动参与成为典型形象建构的引领,大众的潜在影响则是典型形象建构的动力与活力。族群主体根据历史记忆、语言文化、风俗习惯等多方面的传承析出区别于他者的元素以塑造族群形象,实现认知与认同的自我获得与他者认可。这一族群自我形象的初步塑造,在经历官方积极引导、学者提炼及他族的反馈等共同作用下不断雕琢、锤炼,最终建构出某一历史时期的族群典型形象,供给各方主体认识并用以实践。

此外,因“典型形象”与“刻板印象”的关联性,此处拟略论二者之联系。“刻板印象”一词最早由沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)在《公众舆论》中提出,他认为:“人学着用自己的头脑去观察自己从未见过、摸过、闻过、听过、想过的大千世界,会逐渐在自己的脑海中为自己制作一幅视线所不及的那个世界的可靠图像,这就是‘刻板印象’或者说是‘成见’。”[13]致力于刻板印象测量方法研究的卡茨(Katz)和布拉利(Braly)认为:“刻板印象是一种混合印象,它与其所代表事实的具体情况很少相符,它始自于定义,而不是来自观察。”[14]国内学者将这一概念引入心理学相对较晚,张海钟等研究者指出:“刻板印象是人们根据非直接的经验而产生的对某一类人的较为稳定的印象。”[15]刻板印象在传播的过程中大多会带给社会大众负能量且影响社会的前进与发展。族群刻板印象与族群真实之间有所差异。关于族群的刻板印象数不胜数,蒙古族是不是骑马出行?藏族是不是生来就能歌善舞?苗族是不是会巫蛊之术?追根溯源,书籍记载与民间传说都有相关记录,形容得有声有色,但大多是些捕风捉影的传闻,经不住推敲。然而两者却能够相互影响,共同迷惑群众。[16]由于族际接触的缺乏,主要来源于书本媒体资料所呈现的族群形象一定程度上固化了人们的族群认知。当代大众则更易受新媒体的影响,信息化手段将角色形象印刻在大众的脑海之中,转换成所属群体的固有形象认知。由此,族群典型形象在发展中的“异变”以刻板印象的形式出现在大众视野之中,甚至在新媒体影响下可能加速和固化刻板印象。就刻板印象的形成及特性来看,典型形象与刻板印象同根同源自有其相像之处,二者的建构都源于族群形象且都有人为建构的成分。但毕竟各表一枝,典型形象是人为主动建构的形象,为传播族群形象提供了范例,而刻板印象则属被动建构,大众潜意识下形成对某一族群的非客观印象。若典型形象的建构过于忽视族群主体的力量与真实存在,就可能进入刻板印象的领域,反之亦然。

三、大众视野中族群形象的呈现

(一)大众层面的族群形象

如前所述,典型形象的诞生源于族群形象的存在,但两者此后的交错则是一种双向促进的历程。族群形象是族群内部逐渐生成的相对完整、真实的形象素描,在与他者区分中维系自我的认同感与归属感的衍生物,为典型形象构建积累了素材;典型形象则是慢慢积累形成的对于某一族群的概括性、代表性形象,会反作用于族群形象的塑造。正是在溯源过程中,方能发现族群形象是在自我期望对外展现以及他者探求的双向过程中逐渐浮现于大众视线的。

与相对真实的族群形象相较,大众视野中的族群形象往往出现偏差,笔者拟借民族村寨旅游中的族群形象建构予以解释。藏族的热情直爽、憨厚单纯是其族群性格的常见概括,也是族群形象中颇为重要的部分。每年农历六月十五是甘肃省张掖市马蹄藏族乡民众祭鄂博的日子,祭祀传统、晒佛仪式是这里的人们传承记忆的习俗特色。在一年中节气最好的时期,家家户户将自己的被褥、粮食拿出去接受阳光的洗礼;藏传佛教的晒佛仪式也在这样的吉日隆重举行,为刻画当地民众的族群形象添上了浓墨重彩的一笔。时至今日,祭鄂博和晒佛已非完全的民间组织活动,当地政府将之囊括入为期三天的文化旅游艺术节,以此展示区域文化特色。当地的马蹄寺景区以石窟艺术、自然风光、民族风情为旅游特色,将地方人文景观的特色作为旅游项目的“招牌”,旅游开发挖掘自身特质以吸引旅游者,将族群形象进行包装改变进而展示给大众,而不是简单地将“原生态”照搬至游客眼前。民族村寨旅游的族群形象包装如此,社会生活中所呈现的其他族群形象亦同理,族群的自我呈现在市场与利益的作用下以族群形象为基础迎合着大众的需求。

在形象建构的另一方中,大众作为最一般的受众也是最直接的建构者,人们在个体经验的认知中形成一定族群想象。过去的大众参与者主要是周边交错杂居的人群和极少数流动人口,受限于地理交通与传播工具,大众层面的族群形象加工多来自于族际接触中的经验。而现代交通技术与网络的织造极大缩短了族际接触的距离,拓展了族际交往的频率;新媒体则代替传统媒体突破了原有对话、传播体系的局限,创造了海量信息和强大的民间舆论场,并由此而获得了远比官方舆论场多得多的受众和拥护者,具有与官方舆论传播高度的互补性与可融合性。[17]与之相对应的官方族群话语也在时代变革中对建构策略进行调适,作为宏观调控的力量联合大众的力量监督并参与建构族群形象。传统媒体时代官方话语建构并传播着所认可的族群形象,新媒体的冲击下使得官方话语开始改变战略,将民间话语视为伙伴、实现沟通。两个话语空间越是重叠,主流媒体所引导的社会舆论发挥的作用就越大,吸引力和感染力范围也越广泛。[18]学者则在其中处于无限接近真实却始终无法到达的境地,又在绘制形象的过程中掺杂自我的理解与想象。总之,大众层面的族群形象建构不是单一元素的功劳,它与前述典型形象建构相似,均是由族群主体、官方话语与大众共同塑造的结果,即从族群自我的角度出发形成平面图像,增添他者视角而构成立体图像,区别在于在大众层面族群形象建构中新媒体时代传播与冲击下大众作为他者的参与加工更为突出。

(二)族群形象呈现的“效果图”

对于“族群形象为何”的问题,大众或许难以回答,然而却有着涉及族群内部分化中的“纯”与“不纯”的族群划分,主要指向族群的各种特征,诸如语言文字,衣食住行、宗教信仰、节日活动等,似乎各种要素都具备的族群才算是“纯正”,这就是大众参与建构的族群形象,与族群主体认知的族群形象有所差别,甚至偏离了官方和族群主体建构的族群形象,逐渐僵化而形成刻板印象。温梦煜在调查马蹄藏族乡时针对当地藏族自我身份的划分,认为这是在藏族内部划分自我与他者的一种分类方式,同时这亦是族群认同的一部分,在认同自我和他者的过程中进行更为细致的区分,缩小认同的范围,为大范围的认同奠定基础。[19]笔者深入马蹄藏族乡展开田野调查之后也发现当地汉藏互动历史悠久且频繁,族际互动中作为沟通桥梁的语言选择及运用致使当下会说藏语的人并不多,故于当地人而言“纯纯的藏族”是族群主体在族群形象模糊的情境下为维持认同而下意识构建的衍生物,不同人群需要这种族属分类方式以区别他者,而划定的标准不统一,至多算是民间一种约定俗成的规定。

对于大众而言,族群“纯正”与否无法客观公正地划分,却有着各自的认知与体验,影响自身的同时作用于族群主体。巴柔曾指出,自我在凝视着他者的过程中不仅观察到他者的形象,同时还传播了自我作为凝视者和传递者的形象,[20]自我与他者两方相伴而生,相依而行。他者视角下的族群形象是外在的、显性的,越是外露、浅显直白的形象越能为人所接受且印刻在记忆之中,逐渐形成固定的模式,不经意间取代真实形象,生成刻板印象。如前所述,民族村寨旅游带给游客的“真实体验”是大众获取他者形象的重要且实际的方式,经由市场二次加工所形成的迎合消费、凸显民族特色文化的旅游景观本身与族群真实性之间存在偏差及固化,人们在旅游消费、观赏并建构印象的过程中遵照“图象—背景”原则,即直接关注那些从背景中突现出来的刺激——“图象”,以此为基础建构形象而对于后面的背景或环境等部分较少关注。[21]大众在认知他者的族群形象之时甚少关注实际视线之外的东西,印象的片面与再加工使得认知中的族群形象趋向于刻板,甚至是污名化。

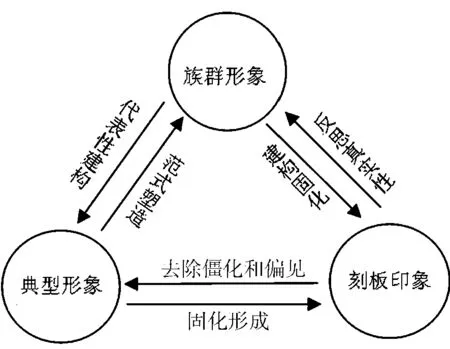

总之,以上所讨论的不同类型族群形象及其建构过程既存在区别又相互关联,如下图所示,族群形象在群体的影响下可演变为具有代表性的典型形象,若是增添了无端的偏见和固化的认知所形成的滤镜,则会化为刻板印象;典型形象及刻板印象均可反作用于族群形象的塑造,使族群形象的“真实性”出现偏差;然而刻板印象若褪去偏见、缓解僵化则可能复原典型形象的面貌。

图1 族群形象、典型形象与刻板印象的关系

四、关于族群形象的反思

(一)族群形象塑造逻辑进路中的“真实性”

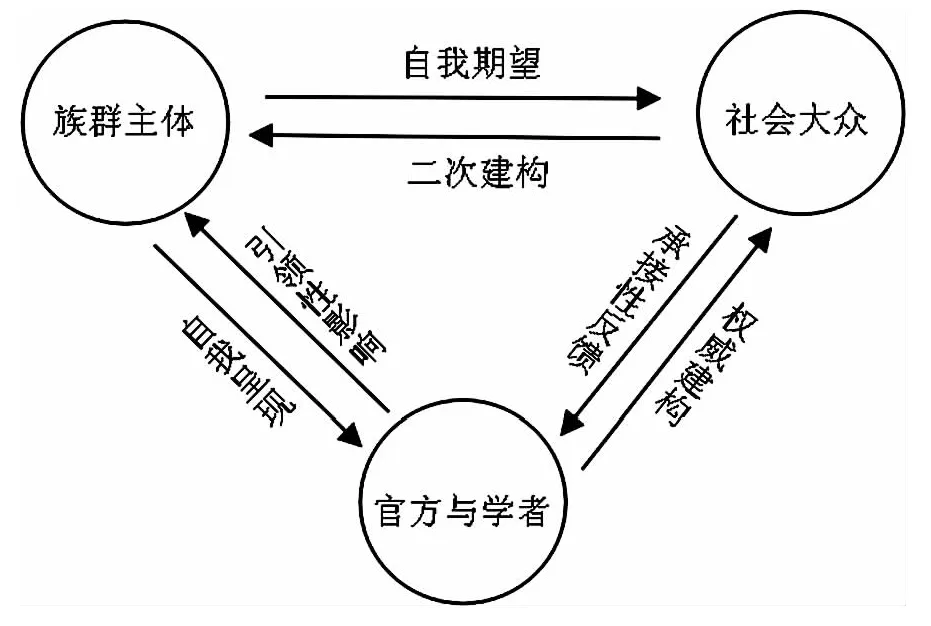

族群形象的建构是族群主体与他者互构的产物,这里的他者包括一般性他者(社会大众)、官方性他者以及学术性他者。出于对事物的本质与真实的思考,本体论应用到民族学亦是恰如其分,在自然主义和人文主义阐释学两类领域中可能能找到解释,两者既可以单独作用也可以合作影响,即融合他者的“地方性”视域,[22]能够达到我们认知中的最真实又客观的效果。在族群形象的塑造逻辑中(图2),群体认同作为联系自我与同伴之间的纽带,加深了族群主体的认知,具象化为外在形象呈现,此时最为裸露、自然,是一幅自画像。学者作为他者中的学术代表承接主体与他者之间的联系,以学术视角客观公正看待事物、理性平实地记录事件,帮助主体对外塑造形象,却或多或少夹杂了个体思维;官方性他者是他者群体中的权威性和引领性的代表,在建构或处理族群形象的问题时具有统筹力和权威性,利用收集的形象碎片拼凑出一幅形象图并将其传播、印刻在大众的脑海中;一般性他者主要指社会大众群体,越通俗易懂的简化形象越能被大众所接受铭记,故在记忆形象的过程中会与最初建构的形象有所区别,大众作为承接者和参与者完成族群形象的二次建构。

图2 族群形象建构过程

族群形象建构完成之后在大众记忆中并非一成不变,其本身可能会随着时代发展而发生细微的改变,而大众记忆也非机械式地运转,会因时间的流逝而发生“异化”,形成僵化的认知和形象。刻板印象的转换也是自我和他者相互作用的结果,显性层面而言是大众对族群认知的主动性和被动性匮乏,受教育水平、生长环境、传播途径等因素限制而缺少形象认知,因无法直接建构相关形象,只能道听途说汇聚破碎的印象,甚至发展成刻板印象。族群主体在塑造族群形象之时会因利益发展的驱使而迎合大众审美包装改变自身形象,这是族群发展、融入主流社会的一种选择,然而前台的表演固然丰富多彩,后台的真实生活才是自我形象的核心,两者皆需厘清和维持。形象建构和传播的过程中,又有官方权威性的传播,以及学者的持续参与。显然,在族群形象建构各主体的参与、加工及互构中,族群形象与族群真实之间出现不同程度的偏差,而后者本身的“真实性”因族群内部的多样性亦存疑。

(二)族群形象建构的意义

关注族群形象的建构意义,理论意义上自我与他者的互构给予其他研究以逻辑进路的启迪,现实层面为解决族群形象转向刻板印象、“异化”等问题提供思路。

在族群形象建构过程中族群自我塑造与他者加工之间的互构持续进行。陈莹盈和林德荣将自我和他者的关系划分为三类,其中自我主体性是以自我为中心,他者主体性是以他者为中心、自我为附属,伦理他者是自我和他者处于平等关系,可互为中心。[23]族群形象的建构从族群主体视角而言是以自我为中心传承拼接的产物;从官方、学者和大众的角度出发是以他者为主体力量想象建构的衍生物;从伦理他者的视角出发,族群形象最终以自我和他者双重视角完成建构,两者在参与过程中平等互助式地构建形象。其中应注意学者作为中心连接点,集社会灌输的认知、自我理解阐释的族群资料两方而形成观点,并作用于社会和自我,以纽带的形式参与建构,大众学习认知来源于学者的观念总结,官方的建构与传播需借鉴学者的观点,族群主体也可能在长期灌输中变更主体认知。由上可见,族群形象的建构呈现了自我与他者的互动关系,完善了自我和他者双重视角的运作方式,清晰化自我与他者(官方、学者、大众)互构的运作模式,能够给予其他研究以启迪。

另一方面,无论是族群主体的传承记忆,应对族群问题的政策方针,还是加强社会认知意识方面,都应建立在族群形象而非刻板印象的基础上。刻板印象和族群形象之间的界线清晰又模糊,厘清二者不仅是学者应尽之义务,同时也是探索族群现象、解决族群问题、推动族群乃至社会前进的助力。刻板印象和族群形象的建构过程存在承接关系,自我认知的模糊以及他者认知的缺乏与忽视极易造成形象认知的固化与偏差,由族群形象演变为刻板印象,反之从他者和自我多重角度维持和巩固认知则可“悬崖勒马”,回归族群形象。因此,针对族群形象僵化而生成刻板印象,族群主体须维持后台的自我真实形象,官方和学者应利用自身的引领性与权威性帮助构建族群形象。