明清时期社会变迁背景下滇西地方治理

——以邓川州傣族阿氏土司为中心

2021-11-19沈乾芳

沈乾芳,冯 灿

(1.曲靖师范学院 人文学院,云南 曲靖 655011;2.曲靖师范学院 美术学院,云南 曲靖 655011)

洪武十四年,明军收复云南,但滇西地区因为元朝遗臣和麓川土司等反叛,使得滇西地区的社会格局相对复杂。在洱海一带,元右丞普颜笃及土官高大惠拒守寺寨、佛光寨等地,由于佛光寨为浪穹东山之最高险处,“东山北自观音山南下,一穹而为三营后山,再穹而为佛光寨,三穹而为灵应山,其势皆崇雄如屏,连障天半,遥望虽支陇,其中实多崩崖叠壁,不易攀跻,故佛光寨夙称天险”[1]。然避难邓川羊塘里的威远傣族土酋阿者率领土军攻下佛光寨,生擒普颜笃,为明朝立下大功,被授为邓川土知州。此后,阿氏在邓川修治所、编户口、建学校,终明之世一直在滇西乃至滇缅边境扮演着重要的角色。洱海地区地处交通要道,极具战略价值,唐宋时期更成为云南政治经济文化中心。为了防范麓川思氏以及维护地方稳定,明朝在滇西地区设置卫所,邓川州境内也设了四个所。此外,内地移民以经商、开矿等方式进入邓川,吹响了大规模开发邓川的号角。隆庆三年,又设置流官知州。土官、卫所、流官与当地土著构成了当地基层社会的政治体系,与儒家文化和科举考试互为表里,且在儒家文化的教化下,地方和家族历史随社会变迁被重新建构,社会阶层逐渐被儒家文化合并,构成村落单元。此外,地处洱海北部的邓川州,是水稻等农业高度发展地区,素有“鱼米之乡”之称,但境内弥苴河等几大河流极易发生洪水灾害,造成房屋庄稼被毁。同时受季风气候的影响,冬春季节又特别缺水。随着明代以来人口不断的增长,大量田地被开垦,不可避免地造成生态的破坏。在这种情况下,需要沟渠、河流沿岸的所有居民协同合作,通过合理分配水源、彼此支援劳力、共同维修堤坝、相互监督生态等一系列活动,达成某种程度的整合,形成较强的村落集体合作意识。总之,在邓川州境,不同阶层、不同民族在基层社会变迁过程中,通过姻亲网络、历史书写和水利资源实现了相互间的对接以及和官府的有效沟通,使这一地区的基层社会治理向着良性方向发展,而这些活动的开展,土司起到了调和主导作用。

一、构建姻亲网络,扩大统治基础和势力范围

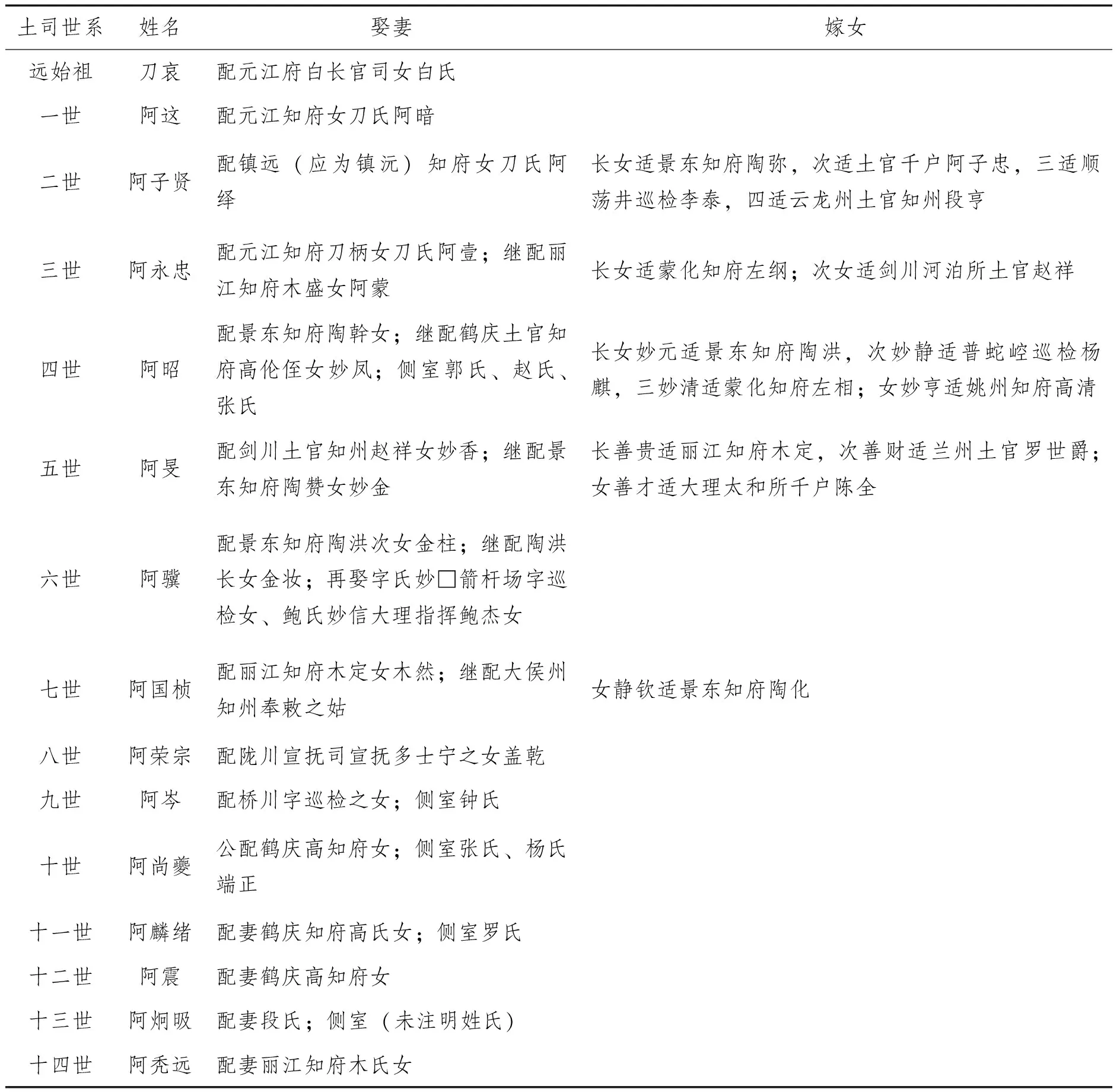

阿氏土知州因明初立功授职,终明之世,是邓川最有权势的家族,这与他们广建姻亲网络密不可分,也为维护其统治和扩大实力打下了坚实基础,其姻亲网络如表1[2]。

表1 阿氏姻亲网络表

阿氏作为傣族土司,元末才进入大理,明初被受封为土知州,要想在政治经济和儒家文化较发达的邓川立足,并非易事,于是通过建立联姻同盟,巩固自己在当地的统治便成了理所当然的选择,通过其联姻网络可以看出其发展壮大的轨迹。

第一,阿氏土知州从远始祖到八世祖期间,均与滇南滇西傣族土司联姻。从几代的嫁娶中,与景东军民府联姻7次,与元江土知府联姻3次,与镇沅土知府1次,与陇川宣抚司1次。从阿氏土司与滇南傣族土司的联姻看,最多的是与景东军民府的联姻,土知府娶妻4次,嫁女3次,其中四世阿旻与长女均与景东联姻,六世土司阿骥接连娶了景东土知府的次女和长女,八世祖阿荣宗娶了陇川宣抚司的女儿,其弟阿振宗又“配景东知府陶柄女陶氏”[3]。其缘由,主要是阿氏土司到邓川时间短,实力有限,要壮大自己的声威,首先要取得故地临近同族土司的支持和援助,而位于滇南的元江土知府在洪武十五年受封为土知府后,土知府那直备象马方物亲自赴京朝贡,至永乐九年,先后五次朝贡,表明对明王朝的忠心。永乐三年(1405年)土知府那荣亲率大军远征八百媳妇国,从泰国北部一直打到南部,凯旋而归,受当朝皇帝嘉奖而升为军民府。在短短数十年间受到明王朝优待隆宠,足以表明朝廷对元江府的信任,阿这便选择了实力雄厚的元江土知府,娶了元江土知府的女儿,密切了双方之间的关系。阿子贤继位后,娶了镇沅土知府的女儿,并把自己的长女许配景东知府陶弥为妻,次女许配土官千户阿子忠,三女许配顺荡井巡检李泰,四女许配云龙州土知州段亨。阿子贤通过自己和长女的婚姻,又与元江土知府和景东军民府结成姻亲军事同盟。元江土知府于洪武三十五年(1402年)置镇沅直隶州,永乐四年(1406年)改为镇沅土知府,隶属于云南布政司,可见其政治和军事地位的重要性。而景东军民府则在明军将领进入云南之际就率先归附,土官俄陶献马160匹,银3100两,驯象2头[4]。沐英上奏后,改为景东府,以俄陶知府事。洪武十七年(1384年)赐文绮、袭衣、颁印,赐姓陶,世其职,俄陶以正四品职衔,辖景东、镇沅、威远、勐缅、大侯等地,势力范围不断扩大。加之景东“每调兵二千,必自效千余,饷士之费,未尝仰给公家”[5],在各土司中最称恭顺。这样父女俩把控滇南傣族地区在军事据点和地理位置,且和受到朝廷重视的土司通过婚姻联系了起来。此后,阿氏土司与元江、景东土司继续保持联姻关系,还与滇西陇川宣抚司联姻,扩大了与傣族土司的通婚范围,为扩大在滇缅边境的影响打下了基础。

第二,自二世祖起,不断与临近土司建立姻亲关系,有效地巩固了与临近土司的政治军事联盟。从表1发现,自二世祖阿子贤开始,除了把长女许配景东土知府外,其余三个子女分别许配给临近的土官千户、顺荡井巡检司和云龙州土官。三世祖娶镇沅土知府女后,又娶了丽江土知府木盛的女儿,长女则许配给蒙化土知府左纲,次女许配剑川河泊所土官。五世祖阿旻娶了剑川土知州的女儿,长女许配丽江知府木定,次女许配兰州土知州罗世爵。在随后的第十代、十一代和十二代则均与鹤庆军民府联姻,第七代与十四代则继续与丽江军民府联姻。在与周围异族土司的联姻中,最多的是丽江木氏、巍山左氏和鹤庆高氏,不难看出阿氏联姻的目的,就是要扩大与这几个土司的联系,加强彼此之间的结盟,特别是在滇西北诸土司中占有重要位置的丽江军民府木氏土司,“北通巴塘,西北越阿敦子而达藏边,足见伏居江建塘地西,曾归木氏长期管领焉。”[6]且兵力强大,矿产资源丰富,在诸土司中实力非常雄厚,“出入者非奉木公命不得擅行,远方来者必止,阍者入白,命之入,乃得入。故通安诸州守,从天朝选至,皆驻省中,无有入此门者。即诏命至,亦俱出迎于此,无得竟达。巡方使与查盘之委,俱不及焉。余以其使奉迎,故得直入”[7]。巍山左氏于明军攻打大理时,添摩牙九部族火头左禾,率部归附明朝,为明军征讨大理段氏立下了汗马功劳,受到嘉奖而封为蒙化州判官,永乐十三年升为土知府,因屡立大功,尤其是正统年间“三征麓川”,蒙化土官左伽被征调,左伽自带粮饷和兵器,率蒙化兵马一千余众,先后战于大侯(今云县)、猛痛、镇康等地,屡败傣族土司思任法的军队,收复大批失地,战功卓著,受到蒋贵、王骥的嘉奖。正如徐霞客所评价的“蒙化有流官同知一人,居城中,反有专城之重,不似他土府之外受酋制,亦不似他流官之有郡伯上压也。蒙化卫亦居城中,为卫官者,亦胜他卫,盖不似景东之权在土酋,亦不似永昌之人各为政也”。[8]鹤庆土知府为大理国重臣高智升后裔,洪武十五年明军进入大理后,高隆遣其子高仲前往向明军纳款请降,“总兵官□□将军颖川侯,嘉其输忠纳款,使摄本府土官同知之职。洪武十六年,躬诣京师,皇上□之,□旨□□奉议本□土官同知,赏以冠带、衣袄、缎匹等物,给驿而归”。至洪武二十九年,因为鹤庆土知府战略地位极为重要,朝廷以其“北接西戎,夷肇杂处,顺逆不常”,改为鹤庆军民府,于是“远迩归□,夷人□化,山林无□□之虞,原□□□□之利”[9],可见鹤庆也是因为军事战略地位而受到朝廷的重视。剑川土官千户也是在明初参与平叛有功授职,此后“孜孜以守法奉公为念,汲汲以竭心报国为先。……至仁宗皇帝继登宝位之秋,侯万里贡贺,特赠武略将军,兼职千户”[10]。剑川从明初就受到朝廷恩泽,发展成为滇西土司的巨擘,该墓碑也记载了千户赵海的三子赵祥“娶邓川奉训大夫土官阿永忠女阿氏为配”,以及丽江木氏和鹤庆高氏相互通婚[11]。由此观之,邓川土司通过与临近不同组别特别是金沙江沿岸各土司以及巍山土司的联姻,不断扩大自己的联姻同盟,从而在当地的政治和经济秩序中扮演越来越重要的角色。

第三,自四世祖开始,与汉族儒士之家和卫所联姻,扩大与汉族移民和卫所军官的联盟。四世祖阿昭在与景东和鹤庆军民府联姻后,又娶了侧室郭氏、赵氏和张氏,生三男阿圭、阿贞和阿赀[12]。随后九世祖、十世祖和十一世祖以及十三世祖均与汉族儒士联姻。尤为值得注意的是五世祖阿旻把与景东土知府长女妙金所生之女许配给“大理太和所千户陈全”,六世祖阿骥则娶景东土司女后,再娶大理指挥鲍杰之女鲍氏,取名为妙信,且在墓志铭中,用“再配”而未以“侧室”记之,足见其在与卫所军官联姻中态度的谦恭,此外其侄子阿峦也“配大理指挥李清女”[13]。邓川土司与卫所军官联姻,是明中期以来,随着卫所的废弛,一些军官侵占卫士或卫所周围土地和人民,自然也免不了与土司的矛盾,如《明史》记载:“正统二年,副使徐训奏鹤庆土知府高伦与弟纯屡逞凶恶,屠戮士庶,与母杨氏并叔宣互相贼害。敕黔国公沐昂谕使输款,如恃强不服,即调军擒捕。……伦复屡诉,因与叔宣争袭,又与千户王蕙争娶妾,以致挟仇诬陷。所勘杀死,皆病死及强盗拒捕之人。伦母杨亦诉伦无不孝,实由宣等陷害。”[14]这则史料表面看是鹤庆土司内部争袭土司职位,但细读史料发现,高伦在与其叔父争夺土司职位的斗争中,还记载了与千户王蕙“争妾”,可以推断在这场内斗中,其叔父与卫所千户王蕙结盟,以高伦不孝、杀戮军民伦理和违抗朝廷等罪状来陷害高伦。朝廷则以“无可继者”为由对其改流,以流官进行治理。鹤庆土知府的遭遇并非个案,朝廷的态度使其他土司不得不衡量如何在卫所和流官的挤压下如何生存,邓川土司为稳固自己的统治,自然要处理好与卫所军官的关系,而联姻往往是最好的方式。

通过对邓川土司联姻网络分析,可以发现在联姻中,女性起到了至关重要的作用,土司女儿在向土司妻子或者母亲转化的过程中,扮演着维护土司政治秩序和教育培养土司继承人的重要角色,因为土司女儿自幼就受到土司家庭环境的熏陶,对土司的发展、稳定以及延续长期耳濡目染,对土司内部和土司之间的矛盾以及嫡系为尊多能有效应对。如五世祖阿旻“逝世时腾远方二岁,赖节母陶氏、赵氏养育成人”;十二世祖阿震去世时,其子炯吸,“方百日而公卒,高氏年二十二岁,哀痛欲绝,父母以宗祧勉之,乃矢节抚孤。高氏夙通书史,子炯吸稍长,自授以章句。及就外傅,时稽其勤惰。始而游庠,继而袭职,皆高氏以母教兼父教之功也”[15]。此外,老土司的女儿也扮演着重要的角色。通过联姻成为另一土司的妻子,除了丈夫出征在外期间主管家政以维护嫡传世袭外,若娘家遇到困难或危险,她能劝说夫家动用兵力协助,具有捍卫娘家政治和军事秩序的作用,是土司家族势力的延伸。土司女儿或者妻子也就成为土司政治关系运作背后一股强大的力量,直接影响到土司父子继承合法性的操作机制,正因为如此,土司都想通过强强联手或者依靠更大势力的土司,以维持自己的内部秩序稳固发展。邓川土知州在前几代中女儿出同族或异族土司,使邓川土司的地位越来越稳固,八世祖以后基本没有记载女儿出嫁其他土司的记载,土司所娶妻子也多为已经改为土州判的鹤庆土司,这也可窥见邓川土司实力逐渐式微。再者,在邓川土司政治联姻同盟的发展过程中,由族内联姻逐渐向异族土司和汉族联姻转化,越往后越明显,形成了越来越清晰的儒家文化身份地位,将在后面继续展开。

二、建构历史记忆,融入儒学文化圈获取身份地位

历史是人类社会过去的事件和活动,以及对这些事件和活动系统的记录、研究和诠释,它是过去的客观存在,不以人的意志为转移。然而,无论任何一个国家或地区的历史记录,不可能囊括所有群体和个人的历史,尤其是在阶级社会,历史记录是有选择性的。对于没有记录的历史,往往借助记忆延续,但记忆又受到个人经历、社会环境、社会制度、文化背景等各方面的影响,会影响个体和群体记忆时的选择,因此在特定的时代下,人们如何建构历史记忆,有明确的目的。

阿氏迁移到邓川时,洱海地区经过南诏大理国时期的经营,儒家文化发达,明代又设立儒学,以及移民和卫所军队进入这一地区,使得政治角力充满了复杂性,以儒学为基础塑造文化身份变得异常活跃。此外,大理地区在唐宋时期佛教较为盛行,当地豪族通过建立佛寺教化当地人民以争取自己的政治地位和对地方资源的占有权。一直到明代,寺庙对维护该地区的社会秩序和教化作用还有一定的影响力。

儒家文化注重宗族的血统传承、道德修养和生平功绩,自东晋以来就注重家谱的修订,以传递家族文化的精神气场,激励和警戒子孙后代。在家谱的编纂中,鸿儒名家或为家谱写序,或为土司撰写碑铭,这不仅有助于增强家族的凝聚力,而且还建立起土司家族与士大夫千丝万缕的知识体系。阿氏在邓川授职后,除了巩固自己的政治和军事地位外,在文化上也要进行调适,以适应儒学较为发达的地方社会。首任土知州阿这在位期间,率领所属奉命从征,抚恤人民,布宣朝廷诏令,协助朝廷稳定社会秩序,受到皇帝的诰封。二世祖阿子贤,敏而好学,上宣国政,下恤民情,兴利革弊,且生活俭朴,不摆土司架子,不治私产,往来只带三四个仆人,其惠政和儒学造诣在同朝代就受到好评,御史杨金南赞誉其“方授侯职,即以王道治夷丑,锄强扶弱,率多善政,当道每以儒官器之。适大理府正佐员缺,选土侯,而以府篆属之。候益冰兢,起敝恤难,率多规画。至署印一年余,而膏恩沦洽,即文学冠冕者,奚能及此?”[16]之后各代土司多能读书修行,不仅忠君爱国,奉调从征,也深知庶民农业生产的艰难,可谓“接上以礼,待下以恩”。明清两代,阿氏土司家族有8位乡贤名宦,4位举人,5位卓行,14位庠贡,4位例贡,109位文庠,25位武庠,13位孝义,24位耆德,11位贞洁[17]。

经过一代代的礼贤嗜学,阿氏土司通过修家谱建构自己的历史记忆,据载第一次为康熙年间,“我祖璀翘公(十三世阿炯盛)尝为之,然但于本支,而不及别支”[18]。较为详细的是道光年间阿元善修的《阿氏族谱》,该谱以明代杨南金的《阿氏五世墓表》、李元阳的《郡侯阿氏世谱碑记》、阿炯盛公所录宗图册,及本州志乘所载内容为蓝本,并详访各支世系情况,历经十几年考订采编而成,内容共计纲目十二条。通过族谱我们发现,从远世祖阿这到七世祖,均有儒士为其撰写碑记,其中正德三年的《阿氏五世墓表》详细记载了阿氏土司的祖居地,如何进入邓川州境,以及各土司的儒学修养、奉命从征等丰功伟绩以及婚姻状况、和睦宗族等日常风范。万历五年的《郡侯阿氏世谱碑记》则追述了阿氏更早的历史,阿这随父攻打元朝右丞的详细经过,以及阿氏土司进贡赏赉、朝廷诰封等重要史实,正如作者最后所说:“余不佞,谨按七世行状裒而集之,俾后之观者,知岁月之迁化而砥节修德,冀他岁世系繁昌也,故不以守土为贤而规福之耳。是以旌绵绵翼翼,衍泽无涯,先德益光,后麈愈远。世功之勒,固有不靳。”[19]值得一提的是,《阿氏五世墓表》的作者为杨南金,为弘治年间邓川州进士、官至御史,因嫉恶如仇而有“刁诈胁不动,财利惑不动,权豪撼不动”[20]三不动之称。然其为阿氏土司撰写碑记,可见双方之间的关系非同一般。《郡侯阿氏世谱碑记》则由太和人进士翰林院庶吉士监察御史李元阳撰文、进士朝议大夫四川布政司参议赵周篆额、进士文林郎知海宁县事苏湖书丹。还有乡进士徐保泰《两瞻公偕李氏墓表》以及清代乾隆年间进士高上桂的《钰公传》和道光十七年同进士出身的帐相侯为阿氏土司写的序。此外,还有大理府知府杨仲节、教授巴镛以及邓川州儒学训导、庠生和廪生也为土司进行过撰文。经过100多年的经营,阿氏土司已经和官府、汉族以及当地民族的文人已经建立了密切的文化圈,获得了正统的文化身份。

由于佛教在特殊时期的作用,土司也会把对寺庙的维修和重建作为政治势力延伸的途径之一,丽江、鹤庆、北胜州土司均如此。邓川土司为了缓和矛盾,巩固和延伸自己的势力,便通过修庙建宇,广种福田,利用佛教在构建社会和谐的积极作用教化民众,较为典型的就是修建和重建鸡足山迦叶殿和太子阁,史载:

“迦叶殿,原名袈裟殿,在插屏山麓,登绝顶悬崖之半。此寺创自先朝,年代莫考。古碑碣有云:周昭王五年丙辰,牟尼佛出世,其脱衣正在此处,故名袈裟殿。唐天宝时,供刻像与此,又名迦叶殿。明初间有羽人结一小庵,至成化时倾废。嘉靖壬子,僧圆庆募邓川土官阿子贤建寺,后又倾圯。复募阿国桢重修。万历壬子,阿岑增修。

太子阁,在华首门,既伽叶如定处。先年有僧建庵于此,日就(久)倾圯。嘉靖四年,僧昌玉同阿国桢重建铁瓦殿。”[21]

鸡足山地处交通要道,“东一百二十里至宾川,西一百二十里至邓川州界,北一百二十里至北胜州界”[22]。流官、土官均向这一地区延伸势力,以扩大自己的影响。不难看出,从第二代土司阿子贤始,就非常注重建宗庙以扩大自己的影响力和化导民众,直到嘉靖年间仍然如此。

三、建立水利中心,加强各阶层民众的协作意识

在古代农业社会,人们非常依赖水利的设施、治理、协调与分配,尤其是灌溉体系的治理与维护,对农作物的丰歉有重要影响。洱海地区经过唐宋时期的发展,经济文化较为发达,特别是坝区人烟稠密、城市集中,成为稻作农业高度发达的地区。邓川州位于洱海北部,境内黑潓江、弥苴江和落漏河三大水系形成大大小小560多条支流贯穿山涧田坝,中部邓川、凤翔、牛街等坝子则呈梯状展开。由于整个地势西北高,东南低,且坝子和湖泊出口狭窄,极易造成洪灾。在明清的数百年间,从土司、巡检司和卫所的设置,到隆庆年间增设流官而实行土流并治,到万历后期划分五巡检司归云龙州的“云浪分疆”,以及明中期以来的卫所裁并、户籍变化、赋税改革,再到雍正六年的改土归流等一系列的社会变化,伴随而来是是农业人口的增加和生态环境的改变,要使当地水利农田生产得到保障,需要各阶层的共同协作,才能保证水利的正常运作和有效防治洪灾。

弥苴河及其支流流经的坝区,主要为农业经济带,因河水往往高过田地,开渠放水,便可灌溉百川,但夏秋两季容易决堤,万亩良田顷刻被淹,因此对河流的治理,显得尤为重要。明初规定各里农户正月十五后按照男丁出工修筑河堤和清除河里的淤泥,但有的地方豪强却买通工头减少男丁数,再贿赂官员进行销毁,以躲避出工出力,有的民众则私自开挖沟渠,或砍伐沿河树木,造成生态破坏,水土流失,导致水利治理困难重重。因此,水源的维护和对水患的治理,需要一套合理的治理体系,邓川州在运作中就形成了由土司总理,流官协调,并联合卫所、百姓等各方力量致力于河流开挖、维护以及治理水患,以确保高效分配水源并规范治理水患,以解决最重要的民生问题。关于邓川的水利治理体系,史料记载如下:

署篆府同卢多益分定丈尺,按粮授地,十一里粮除优免外,每一石编夫一名,四所军粮不优免,每一军编夫二名。丈尺既定,任伊男女协力修筑,不几日可完。若丢下者,州官亲查严责,刻期补完。仍广植榆柳,但禁势豪砍伐,今贫人窃取,非纵畜损伤,责在巡河老人严拿。每遇水涨,又搭蓬堤界看守。昔年堤决,即拿界内失事之人,供应水子,买办桩木,破坏弃家,谓法不严不警。若中所大石桥下,喉舌之地,沙塞堤涨,为害不小,每倩附近粮夫、寺寨、梅和、西庄、小邑、昆仑等里,起挖河心,疏桥导水,是为急务。民委首领,官军委千、百户,阿侯仍为总理,要革委官需求供应与折乾[23]。

从以上记载看出,第一,弥苴河沿途十一里除了优免外,不论是农户还是卫所,都按缴纳的粮数作为修理河道的依据,农户每纳粮一石核定人夫一名,卫所均不优免,一军(三户)出夫两名,核粮折算后无论男女皆可,若误工时,由州官督促补足。由于纳粮出工没有包括寺院,随着社会的变化尤其是文化风气的改变,人们对宗教的信仰发生了变化,不断挑战僧侣的特权,一些地区的豪强或者士绅民众会切断寺院常住田水源。如观音山巡检司的兰若寺,建于元代并且得到官府许可,有寺田十八双三亩,有水沟一道引山涧溪水灌溉,由佃户租种。万历年间,附近龙门舍三个村的乡约、里长等人控制寺田水源,寺田佃户因缺水只能退还,若兰寺只好向大理府申诉,要求与民分水源,官司拖延了很久,直到崇桢年间,才经公议把水分为十四潘,第“十四潘兰若寺,轮流灌溉,周而复始,其田愿领耕种者,其租不得欠少”[24]。可见无论是农民、军户还是寺庙,均需共同维护河堤,一旦水源被控制,便无法进行耕种。

第二,在河流沿岸广泛种植榆树柳树,并严加保护。明确规定严禁砍伐窃取树木,或纵容牲畜践踏,专门由负责巡查河道的老人缉拿,从而对生态进行保护。邓川州境内弥苴河、罗时江等河流纵横,而河流两侧因剥蚀容易造成滑坡、崩塌、泥石流等自然灾害,加之滇西地区降雨量较大且集中,每年汛期泥沙俱下,河流决堤或出水口堵塞而造成房舍田地被淹。明代又有大量移民进入邓川州境,为了灌溉农田而新开沟渠,如浪穹县城北的长乐村、永兴及永丰村,因耕作坡山梯田,水源缺乏便于明末征地开挖沟渠五公里的长乐神上沟。[25]开垦大量田地不可避免地砍伐森林,极易造成水土流失和生态破坏,从明清时期的相关记载看,邓川州境内总共爆发32次水灾,其中明朝5次,清朝25次[26]。鉴于此,当地士绅和村民联合制定了保护生态的各种措施,如“铁甲场村虽僻处偏隅,男人非不良也。总由出外日,多乡规在议,屡行不义。河边柳茨,绿御水灾;擅行砍伐;山地栽松,期成材木。连根拔取,甚至攘窃邻鸡。……一遇到有松园,只得抓取松毛,倘盗刊(砍)枝叶,罚银五两;一查获防火烧山,罚银五两;一查获盗刊河边柳树茨,罚银五两;……以上乡规惟期各姓无犯,一村有仁厚之俗,以免悖入悖出,则幸甚矣。”[27]此外《栽种松树碑记碑》等乡规也有效的维护了生态的持续稳定。

第三,在水利治理中,由土官知州担任总管,流官进行协同,并联合卫所、士绅及民众协同治理。由于邓川州得天独厚的地理优势、生态环境和交通便利,为农业发展和人口集中创造了有利条件。但其气候特点也造成了该地区春冬季较干旱,夏秋季雨量大,在这样的自然环境下,形成了旱季供水和雨季防洪规律。如每年小满芒种前后,是插秧和保苗,此时雨季初至,若遇干旱,就全赖山涧溪水、龙潭等沟渠饮水保证农田灌溉期,同时要相互协助才能在节令时节完成农活。若出现各村寨分配不均、私自开渠放水等情况,就会引起各种矛盾纷争,如浪穹县“颖□(州)巷、二□村、干桥、峨登四寨田亩灌溉之水,俱发源松溪山,涓滴如□,本不敷用。芒种前后,四寨农民各争□□□粮□□。昼夜不分,必延至两月口余,而后所需足用。期间分剖未均,忿争成讼,□□不时□□成疾。又男女□杂爪李成,嫌水□为物监科后行山下,出泉止有此数,以有数之水□无数之欲,丝分缕散而期速功,其为无益生弊也。”[28]经过四寨公议,选出四名强壮水夫,勤修沿途水道,各村按照田地进行分水,对乱放水的罚款,多放水的罚款,水夫徇私的也罚款,确保插秧时节正常供水,如此下去,便会民风淳美,减少纷争。为了防止强暴之人不守规矩,滋生事端,四寨士绅头人勒石为据,永远遵守,名为“泽远流长碑”。防洪季节,则更需要官府士绅出面组织协调,如万历年间,邓川流官知州常真杰亲督疏浚弥苴河,按粮分定丈尺,遍植榆柳固堤。天启二年,弥苴河大溃,修复后邓川知州时敦中用剩余“罚工价贝九千六百索买民田三顷收租,作买桩木、祭堤之用”。后历任知州广置田庄,收租息以作河工经费[29]。此外当地士绅也力所能及出资治理河道,如正德年间杨南金在家乡率领村民“掘地溯源三百余丈之远导流,砌石一千余工之多”,修造洗心泉,并告诫村民“不可横截直冲此水来源之处,务要用力农种,勤看经史,严防水火,保身家”[30];乾隆年间高上桂就向太守和州牧献策,亲自担任修河总理并首捐千金,督率民夫,历两年零四个月,开凿天洞山新河170余丈,镶河堤石20多丈,使漫地江不再纳入弥苴河而与弥苴河成两河三埂之势,各自南流入洱海。自此,东川水“畅泄无滞”,漫地江改名为永安江,而且在永安江两岸获得沃土良田上千顷[31]。诸如此类的士绅在明清时期并不少见,他们受到当地人民的爱戴和怀念。由于流官知州设于隆庆三年(1569年),在治理河流中更多的由土官知州总理,因此大多数土官执政期间不仅协调各方治理,而且本人也身体力行,如阿骥“御崔二之暴,抑武弁之纵,石筑河堤,木建银桥,移州治于来风岗”[32];阿国桢“莅政四十余年柄篆,十有二载修河堤,筑石城”[33];十世祖阿尚夔“协流官敖宏贞迁建州城,筑弥苴河堤,缉贼保境尤多功绩”[34]。邓川州土官在对河流的治理中,倾注了大量的精力和财力,正如李元阳曾赞美阿国桢修弥苴河时,“以劳民多而堤不经久为念,自备石筑险堤,定各里成规”[35],从明代洪灾相对较少也可见一斑。通过土官、流官、士绅和村寨头人的共同协作和努力,对水资源的合理利用对水患的治理起到了良好的效果。

四、结论与探讨

纵观明清时期滇西地区的基层社会结构及其治理模式,既有西南地区的共性,也有其自身特点。因此我们有必要对不同地区的基层社会治理进行探讨,主要体现在:第一,土司通过姻亲联盟,能有效巩固其在基层治理中的政治地位,成为稳定区域社会和扩大自身影响力的重要机制。在西南地区,基本都存在土司之间相互联姻的情况,阿氏土司是在元末社会混乱中进入邓川州境内,在明初授职后实力有限,要有效控制好管辖下的10个巡检司及其所属浪穹县,就要依靠关系密切的滇南傣族土司势力,壮大自己的声威。但毕竟远水解不了近渴,随后便与临近丽江、蒙化、剑川、兰州等不同族群土司以及汉族世家建立姻亲关系,稳定了自己在当地的政治地位。这样土司在扩大实力的同时,还可以此作为后盾和靠山,加之土司妻子或母亲在娘家受到家庭环境的教育和熏陶,能有效维护土司世袭秩序。如十二世土知州阿震在其子炯昅百日时便去世,其妻鹤庆府之女高氏矢节抚孤,因“高氏夙通书史,子炯昅稍长,自授以章句。及就外傅,时稽其勤惰。始而游庠,继而袭职”[36],防止了宗权旁落,均为高氏之功劳。在邓川、丽江、鹤庆等各土司墓志铭中,我们发现尽管以男性为主进行叙事,但又彰显出妻、母家族姻亲社会网络,成为维系土司运作的政治基础。第二,书写历史记忆,既能追述祖辈发展历程,又能融入当地社会,以适应新的文化身份。明清时期,云南的基层社会无论是社会结构还是民族构成以及文化发展,均发生了巨大的变化。在此背景下,大到编修方志,小到修订族谱,以各种方式书写历史记忆,不同身份的人参与其中,通过他们的观念和叙述方式,能反映出当地社会的治理模式、民族交往方式和社会文化的变化,这对研究地方基层治理无疑是较好的。邓川州阿氏土司族谱不仅丰富了研究邓川土司的直接资料,而且对外来族群如何积极获取新的文化身份有了更全面的认识和了解。第三,在不同的生产关系下,对社群组织、劳动力关系要求不一样,结成的基层社会组织及其活动中心会有所差异。明代以来,政府在国家层面极力褒扬宗族礼仪,在中原地区确实起到良好效果。但在西南地区,由于地理环境和农业生态环境的影响,坝区和半山区农业种植节令性非常强,种植水稻时雨季未到,水资源又极为紧缺,这就需要用水村落在水源保证的情况下,较短的时间内完成犁、耙和插秧程序,需要村落群体共同协作,相互支援。因此这些地区并未形成宗族社会,而是由不同姓氏、不同村寨参与,以村落水利资源为中心的基层社会网络,在此社会网络中,不同阶层、不同民族、不同文化身份均以水利资源为媒介,建立起人与人、村与村之间共商合作机制,且这种机制的整合会因为权力、姻亲、文化和社会结构的变化而不断多元发展,但都围绕中心活动而展开,也与当地社会紧密契合。