传统聚落空间特征及影响因素研究

——基于福建省国家级传统村落实证分析

2021-11-19贺承林

张 杰,贺承林

(华东理工大学艺术设计与传媒学院,上海 200237)

引言

传统村落作为中国文化遗产的重要载体,真实记录了特定时期与地域条件下的分布格局、建筑结构特征、原始营造技艺,展现出较高的历史价值、艺术底蕴。福建省国家级传统村落是通过中央审批、具有代表性的乡村聚落样本。如何进一步对传统村落进行保护成为现今的首要任务与目标。需要我们集思广益,打破传统的保护模式,发展新思路、多维深度合作、宏观统筹、区域指导、多方合作等方法,使用现代技术,科学理性分析,摆脱主观臆想。

伴随着政府的持续关注,针对福建省传统聚落研究越来越多,积累了大量的研究成果。其一,在历史建筑保护层面上,针对以祠堂为中心的不同类型民居建筑展开详细数据测绘,对其建筑结构特征[1-2]、装饰纹样[3]以及地域文化研究[4]做出定性描述。其二,在传统聚落格局分布上,从整体的地形地貌[5]、交通状况[6]、人口分布[7]、社会经济[8-9]等方面对传统聚落影响因素展开研究。其三,从人文地理学视角上看,对传统村落空间形态[10]、景观基因[11]、人居环境[12]等领域作出探究。但是也出现了研究区域的不平衡,针对福建省的传统村落,鲜有学者以省域范围作为切入点。因而文章在先前的研究理论的基础上,使用Arc GIS空间分析软件对福建省传统村落区域空间分布格局展开研究,以科学理性的方式进行梳理与归纳,明确具体的研究方法,为传统村落的合理开发和保护提供有益参考。

1 区域概况

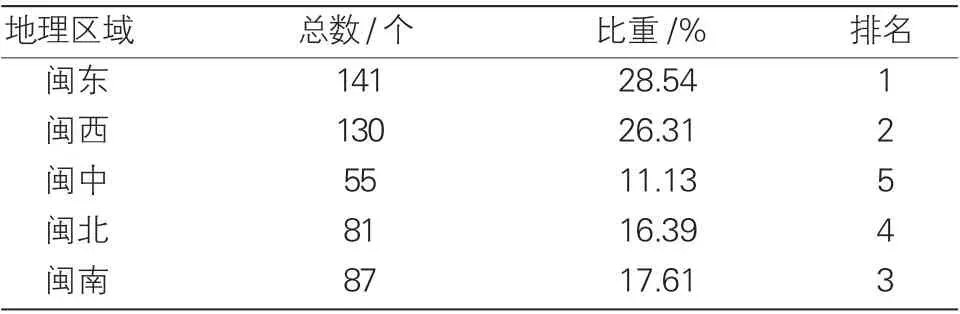

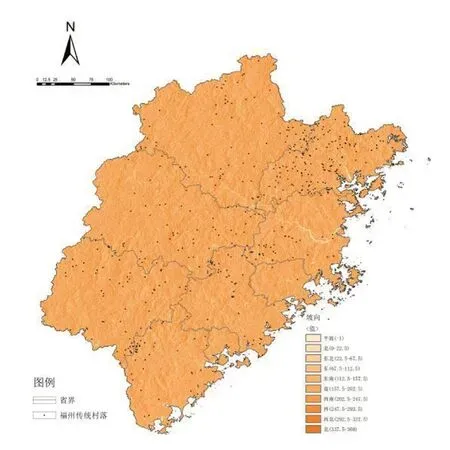

福建省处于中国东南沿海地区,水系发达,河网密集,蕴含丰富水力资源。闽江成为全省最大的河流水系。西部以武夷山脉与内部地区相隔,东部多丘陵、台地与河谷平原。从史料记载中得知,福建因交通闭塞,开发时间较晚,与邻省的交通在秦汉以后才逐渐形成,海洋资源优势明显,成为海上丝绸之路与郑和下西洋的关键起点[13-14]。福建省历史悠久,传统村落众多,其价值不容小觑(图1)。

图1 福建传统村落

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

数据样本主要来源于省级以上权威部门。(1)福建省共有494个村落入选国家级传统村落名录,其中第一批48个、第二批25个、第三批52个、第四批104个、第五批265个(表1)。(2)利用奥维地图软件,对地名进行检索,确定福建省传统村落的经纬度和高程信息。(3)通过地理空间数据云网站SRTM30米数据信息,获得福建省域DEM数字高程数据。(4)福建省行政区域划分与河流地形信息来自于地理信息资源目录服务系统。(5)福建省各市地区生产总值、交通运营里程、人口分布数量等数据来源于福建省统计局及各市人民政府公布的2020年统计年鉴。

表1 福建省传统村落分布 (个)

2.2 研究方法

2.2.1 空间自相关与均衡性分析

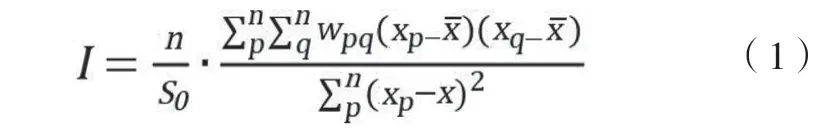

使用全局Moran's,I指数,测算传统村落点要素在福建整体省域中的空间自相关性,观测整体分布态势与差异程度。并通过热点图对局部空间的集散程度测算,对冷热点区分布状态作进一步分析。全局Moran's,I指数计算公式表达为:

式中:n为福建省传统村落所在单元的数量;xp,xq分别为p,q空间单位的观测值;为观测值的平均值;wpq为空间的权重矩阵,S0为空间权重矩阵的总和。其分为聚集、分散、随机3种状态,若为聚集状态,则对局部特征进行局部自相关分析。

2.2.2 最近邻指数分析法

将福建省传统村落转换成空间点要素,在空间分布上,分析福建省传统村落是否呈现聚集、离散、随机的分布状态,利用最近邻指数分析法对整个省域范围内的传统村落进行提取识别,直观呈现传统村落在空间上的相互邻近程度。其计算公式表达为:

2.2.3 Voronoi图变异系数与洛伦茨曲线均衡指数

将福建省范围内的传统村落点要素创建Voronoi图,并得到形状变异系数,当值域范围在33%—64% 时,为集群分布状态;当值域<33%时,为均匀分布状态。利用洛伦茨曲线掌握村落点要素的变化和均衡程度。

2.2.4 核密度分析法

通过函数运算整个福建省单位内村落点的数量。生成的密度图与值域,直观分析传统村落在省域范围内的分布状况。其计算公式表达为:

2.2.5 缓冲区与空间叠加分析

设置多环缓冲区,研究福建省道路、水系、城镇等空间要素与村落之间的关系。并对村落点创建高程和坡度的要素属性,与相关要素进行相交叠加,统计村落点在不同海拔、坡度等区域的分布范围和数量信息。

3 传统村落空间结构分布特征

3.1 空间整体分布均衡性分析

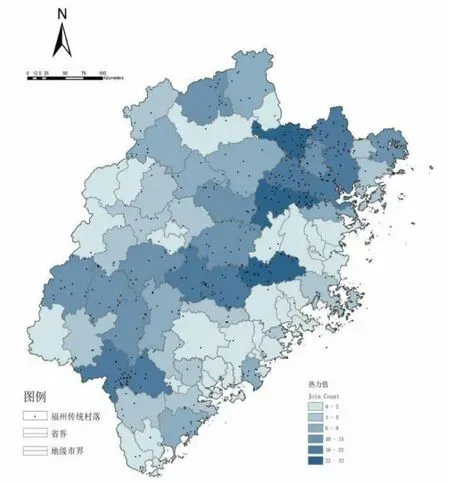

空间自相关分析:根据全局自相关结果分析显示:Moran's,I指数:0.826 627;预期指数:-0.002 020;方差:0.007 539;z得分:9.543 426;z分数为9.54;P值为0.0 000,通过数据分析,传统村落分布格局呈正相关,极小可能呈现随机或者分散的状态,在空间上的分布趋势都是呈现聚集的状态。使用Arc GIS 10.8中聚类分析工具作局部热点分析,因复杂地形造就较大地域差异,传统村落的分布状态呈现“北热南冷”的空间分布。闽东和闽北的交界地带为热点区域,东部沿海地带为冷点区,以东南沿海向内陆阶梯式分布(图2)。

图2 福建省传统村落热点分析

区域均衡程度分析:以福建省9个市域作为研究样本,划分为闽东、闽西、闽中、闽北、闽南5个地理区域(表2)。闽东地区包括宁德市;闽西地区包括三明市和龙岩市;闽中地区包括莆田市、福州市;闽北地区包括南平市;闽南地区包括泉州市、漳州市、厦门市。根据详细统计数据表明,存在显著的差异,传统村落主要分布在东部、中部和西部,北部和南部相对较少。

表2 福建省各区域传统村落分布

3.2 空间集聚分析

最近邻指数分析:使用Arc GIS 10.8中Spatial Statistics工具中的平均最近邻对福建省村落点要素进行运算,得到运算结果如下:平均观测距离为6 305.15;预期观测距离为9 342.52;最近邻距离比值为0.68,平均与理论最近邻距离比值R=0.68<1,因而传统村落呈现凝聚状态。

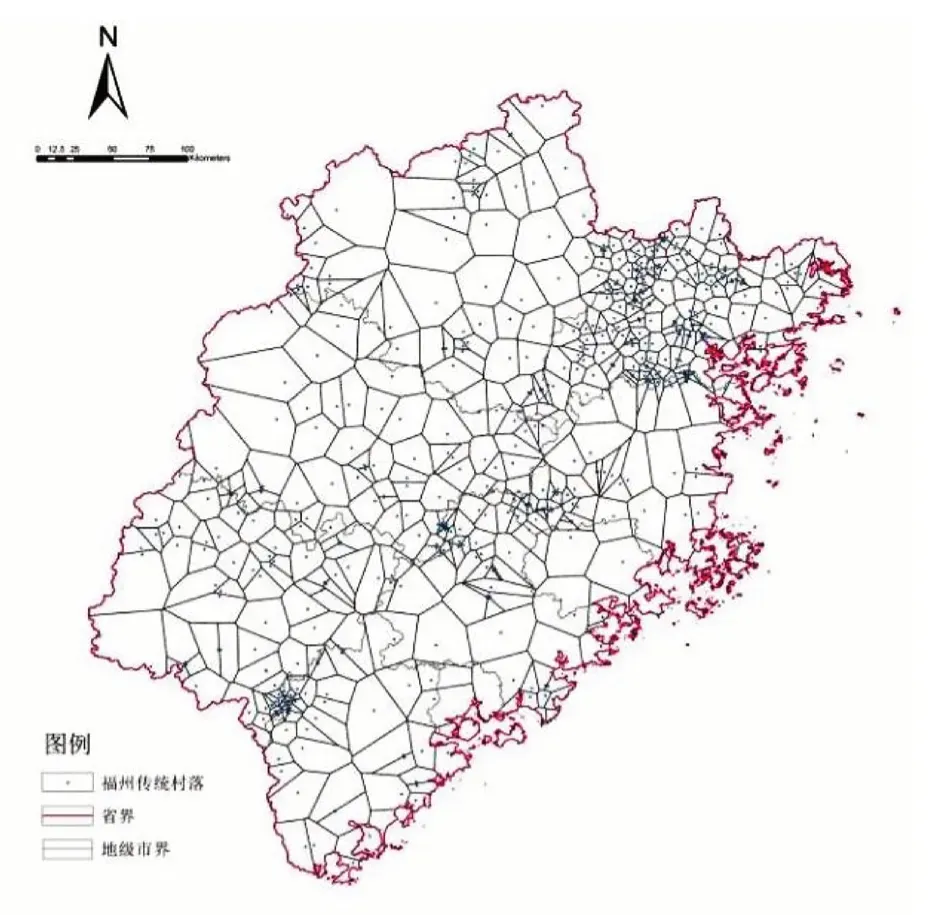

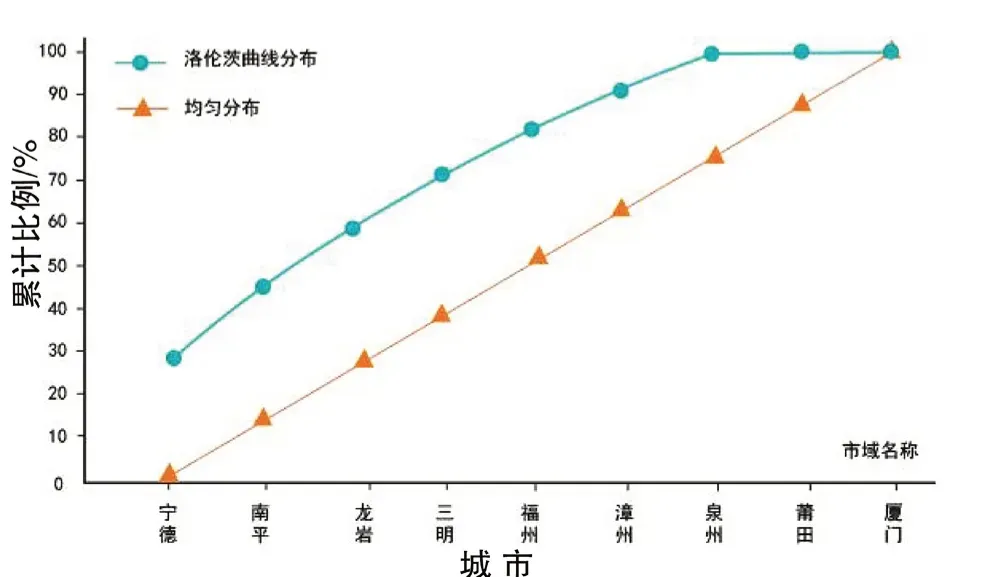

Voronoi图的变异系数与洛伦茨曲线分析:利用Arc GIS 10.8 Voronoi(泰森多边形)运算,得到整体的形状变异系数为86%,并生成Voronoi图(图3),综合研判整体省域传统村落集聚分布。由福建省传统村落的洛伦茨曲线(图4),可见福建省传统村落较为集中地分布于宁德、南平、龙岩、三明4个市域,其传统村落的数量接近全省的80%。

图3 福建省传统村落Voronoi

图4 福建省传统村落洛伦茨曲线

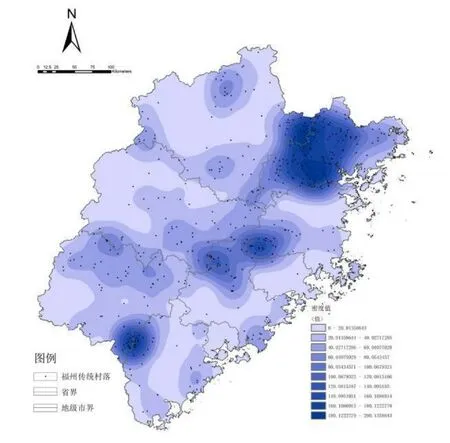

核密度分析:对福建省传统村落分布较大影响的因素为地理环境,致使分布密度差异较大。密度值最高的为宁德市,密度值为180—200之间;龙岩市与福州市的密度值为100以上;南平市、三明市、泉州市、漳州市密度值达到40—100之间;厦门市的密度值最小。福建省传统村落呈现4大聚集区,核心点边缘状分布十分突出。构成以泉州及漳州西部地区、福州中西部地区、宁德中西部地区的4大核心密集区(图5)。因地形地貌原因的影响,山地丘陵地区分布密度相对较大,成为福建省传统村落分布的主要地区 。

图5 福建省传统村落核密度分析

4 传统村落空间格局影响因素

4.1 地形地貌因素

使用Arc GIS 10.8将福建省传统村落与SRTM 30米高程数据进行叠加,获取不同地形区域和传统村落的叠加数据(图6)。

图6 福建省传统村落在不同高程上的分布

福建省处于山地丘陵地区,西部为武夷山脉,构成与江西省的自然屏障。闽东地区分布有南北走向的太姥山与鹫峰山脉,戴云山坐落于闽中,素有“闽中屋脊”美誉。博平岭与玳瑁山脉分布在闽南地区。据此看来,福建省的地形较为多变,闽西、闽北、闽南多为山地丘陵地貌,继而造就了相对独立的地理单元,一定程度上限制了当地的经济发展、减慢了传统村落消亡的速度,正是由于这些传统村落处在险要地区,能形成独特的特点,大都保留了原始的建筑风貌和文化风俗。而处于沿海与平原的闽东地区遗存的传统村落相对较少。

4.2 坡向坡度因素

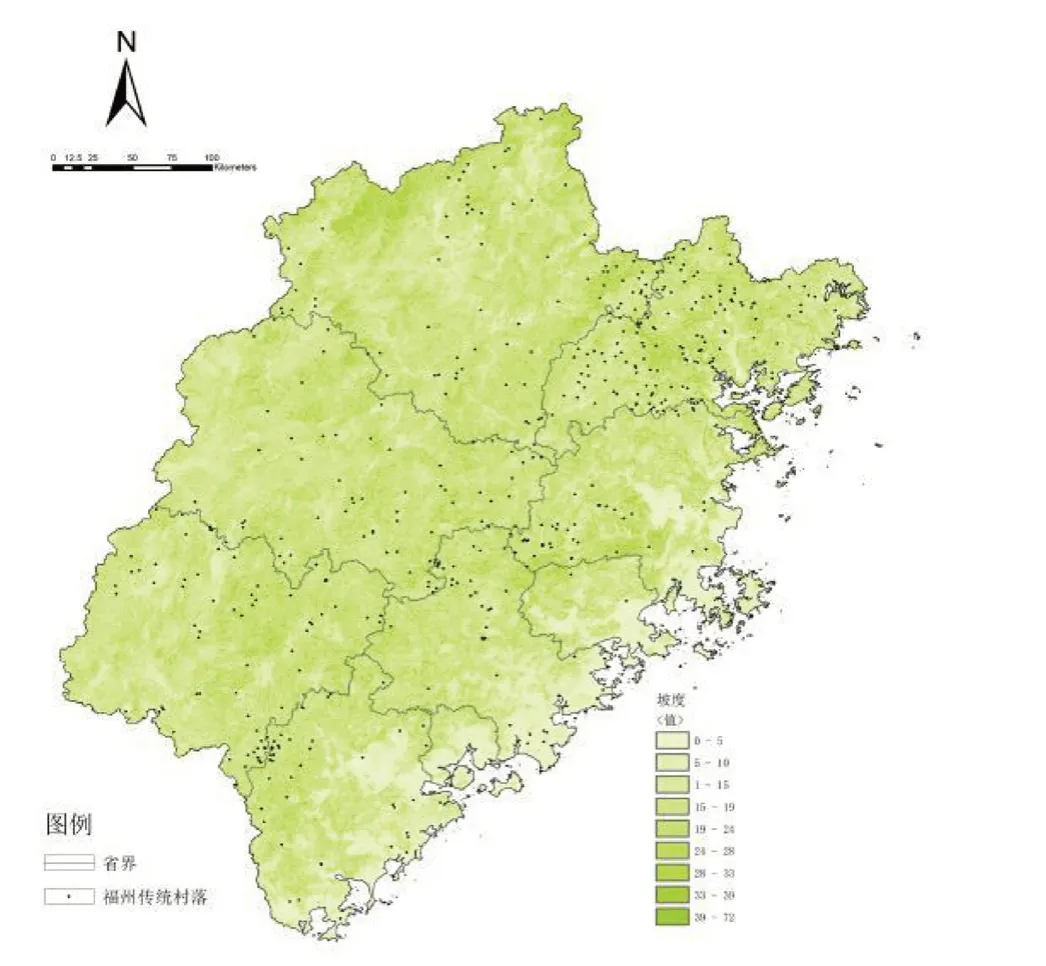

不同程度的坡度坡向影响日照与气流等气候因素,决定了太阳辐射强度与日照时间的长短,成为影响传统村落选址的关键自然要素。使用Arc GIS 10.8对福建省传统村落与坡度、坡向进行叠加,获取对应数据。福建省传统村落在阳坡和阴坡均有分布,且差异明显(图7)。由于阴坡降雨时间较长,热量相对缺乏,不利于生产生活,传统村落的分布相对较小。反之,阳坡降雨充沛,阳光充足,为人类生活提供了较好的自然环境,因而成为传统村落的主要分布区域。福建省传统村落在平原和缓坡(0—25°)的分布较少,主要原因为所占的面积较小。而陡坡(15—25°)地势起伏较大,但是拥有较多的土地利用资源,有利于农作物的耕种,因而分布的数量众多。坡度大于25°的区域由于生态较为脆弱,地形险要,因而分布的数量较少(图8)。

图7 福建省传统村落在不同坡向分布

图8 福建省传统村落在不同坡度分布

4.3 水系因素

降雨充沛,河流水系资源丰富,对福建省传统村落的选址定居具有一定的影响,超过10 km以上,传统村落的分布数量逐渐减少;反而小于2 km的地区分布数量明显增多。表明传统民居村落的分布与水源的远近相关。进而利于水源灌溉和生活生产,降低了生活成本,同时河流的通航一定程度上带动了当地经济的发展,沟通了相邻地区的经济文化沟通交流。

4.4 交通因素

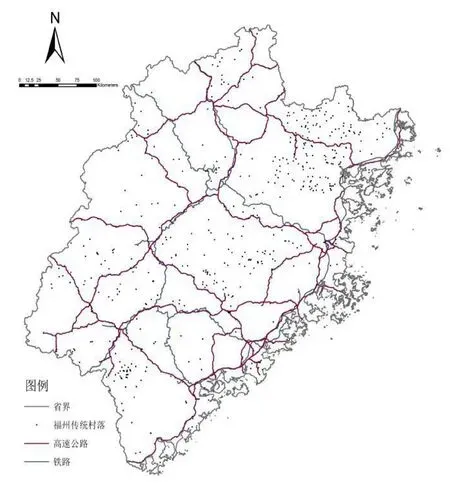

通过Arc GIS 10.8分析得出的公路、铁路网分布与传统聚落的关系,可见福建省公路、铁路等交通信息网络并不落后。但由于地形因素的影响,传统村落分布较多的山区交通发展相对滞后,对福建省及各市公布的2020年统计年鉴统计数据进行整理,以各市公路通车里程和面积为基准,计算出公路密度(表3)。公路密度排在全省倒数四位的市域为龙岩市、三明市、南平市、宁德市。交通可达性较差、受外界干扰较小的闽东、闽北、闽西地区构成了一个相对偏僻且独立的空间单元。而传统村落在这种独立、封闭的状态下高度聚集。与外界联系甚少,受外界文化侵占的概率较小,遗存了较多具有地域特色的传统村落(图9)。即便在如今大规模城镇化建设中,依旧因为可达性差,开发程度弱的特点,在实际的传统村落保护中起到了良好的作用。

图9 福建省传统村落与高速公路、铁路分布

表3 福建省各市千米里程及密度

4.5 社会经济因素

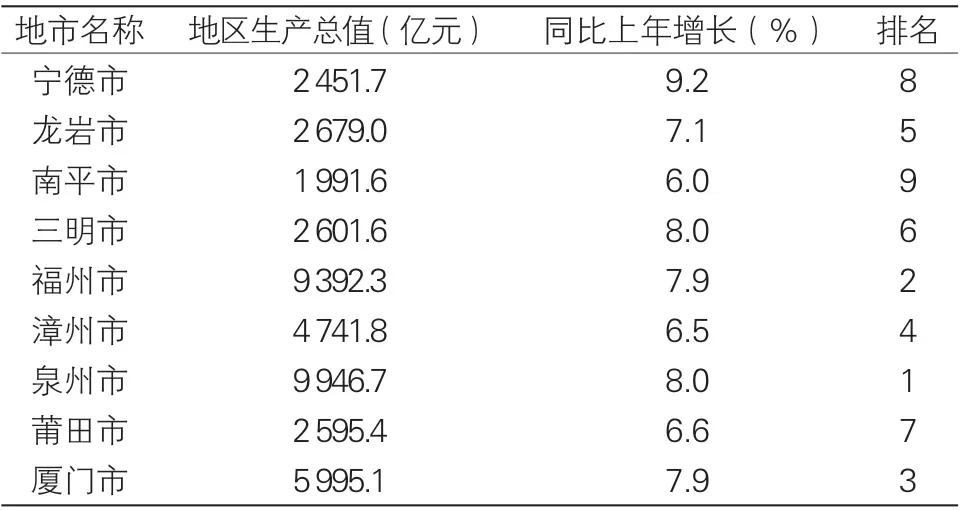

通过福建省各市GDP数值的整理与统计(表4),将传统村落的空间分布与各市GDP数值进行叠加分析,经济越发达的地区,其传统村落分布的数量反而更少。即传统村落地区的经济发展低于全省的平均发展水平。因此福建省传统村落保存较为完整的区域整体上经济发展相对滞后,说明形成这一显著地理分布特征的原因与区域内经济发展联系紧密。正因为如此,处于地形起伏较大、坡度较陡、远离城市和高海拔地区的传统村落经济上受到较大冲击。传统村落的固有生产模式已经无法满足需求,劳动力缺失与老龄化问题日趋严重,急需提出相应的解决对策。

表4 福建省各市地区生产总值

4.6 城镇化与人口因素

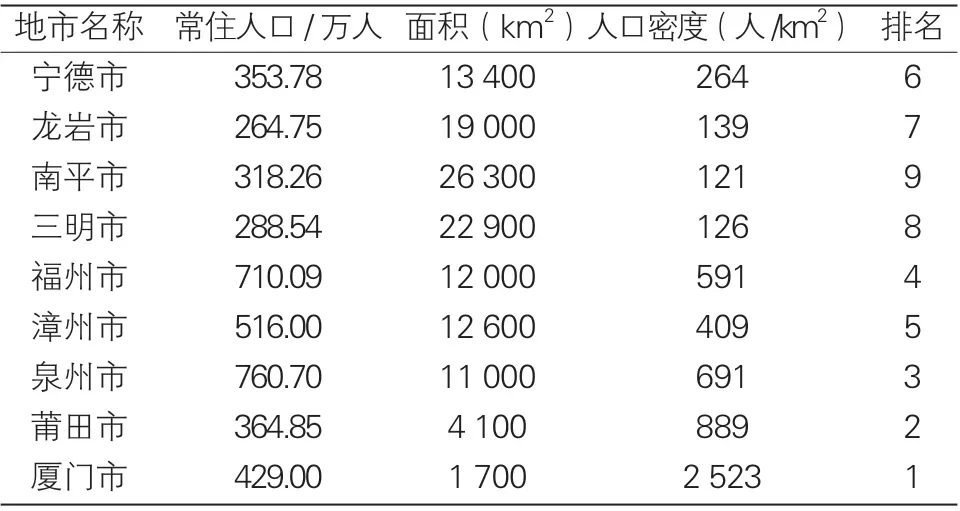

人口因素与城镇化建设进程是影响传统聚落分布的重要因素,传统村落依附于农耕文明,而传统村落农业生产重要的元素为人口数量。传统村落分布越多的地区,从事农业生产的人口越多,反之则农业生产人口越少。根据福建省2020年统计年鉴中各市常住人口与面积计算出人口密度,将人口密度与传统村落进行叠加对比(表5),发现传统村落分布数量前四位的宁德市、三明市、龙岩市、南平市处于人口分布密度较少的后四位。从一定程度上说明,人口密度越小,传统村落分布的数量越多,更有利于传统村落的保护。

表5 福建省各市常住人口及密度

4.7 文化与移民因素

移民虽然在社会发展中属于普遍现象,但在福建地区却有着较为鲜明的特色。在不同时期,由于中原文化的传入,并与当地文化交融,又传出海外,构成了鲜明的福建地域文化特色。“海上丝绸之路”在宋元时期的兴盛,使大批外国人迁居福建,形成独具特色的蕃族乡、蕃族坊、蕃族巷。给福建省的开发带来了有利因素。因为移民文化,构成了汉人与少数民族聚居的体系。在姓氏源流、家族制度、民族信仰和方言上呈现共性与个性交融。产生了南宋以朱熹为代表的理学,兼容并蓄,最终融合为独具特色的理学文化。移居海外的侨胞同样对福建社会经济的发展起到了重大的作用。积极参与福建的经济与文化建设,极大地促进了福建省的进步与发展。也正是在这种文化背景下,福建省的传统村落才能够发展到如此大的规模。从传统村落中巧夺天工的建筑构造,建筑细节,足以看出侨胞及各族人民智慧的集聚。因而文化的形成与移民的产生,使福建省传统村落更具地域特色。

5 多视角的保护模式与对策

通过福建省传统村落的分布特征以及影响因素的分析,传统村落的快速消逝并非单一因素造成的,而是处于社会大背景下,多方面因素综合影响下形成。前人将传统村落的消亡归结于三种形态:城镇周边的村落被快速的城市化建设与发展所吞没;处于偏远山区的村落缺乏劳动力,老龄化,分布过于稀疏走向终结;村落的合并,村改社区等政策的实行也将带来消亡的危机[15],上述的村落终结因素在福建省也同样存在。针对福建省传统村落的历史背景、产业结构、民族文化等特征,提出特色产业发展、民族文化展示、历史遗迹保护三类保护模式。

特色产业发展模式:主要依托于城镇经济的发展与建设,政府、社会资本、本土村民多主体的参与。距离城镇近,更易得到经济扶持。根据村落的经济发展水平、交通发展条件、文化背景等多方因素,做到历史文化保护利用与经济发展相结合[16]。完善配套基础设施,规划引导与市场运作,鼓励加大政府的投资力度,吸收企业资源、村民入股的方式,产生文化旅游等特色型产业[17]。主体多元化、投资多样化的发展战略,保持原有历史资源不受破坏的基础上,促进特色产业发展的保护机制[18]。

民族文化展示模式:福建省传统村落存在一部分真实展现与记录民族文化生产轨迹与生活状态的村落。宏观角度上看,可以考虑区域村落的协同合作发展,构建特色村落发展的区域带[19]。福建省传统村落中,占有一定比例的畲族村,畲族乡。如若将其打造区域民族特色特色带,将呈现极具民族特色的传统村落群,并结合福建省特有的地形地貌为基础,在特定地理特征背景下,展现福建民族特色的传统村落文化特质[20-21]。

历史遗迹保护模式:福建省域内拥有较多具有历史文化价值与历史文化景观、历史名人故居、古代具有地方军事、行政管理职能、宗教活动、依靠古代驿站驿道、水运码头所形成的村落。正是这些传统村落拥有较为显著的地域文化特色,能够很好地摆脱传统的保护模式,充分利用自然资源和文化优势,实现非物质文化遗产的活化与持续发展。通过遗产保护,将各类要素有机的结合,弘扬当地传统文化,重拾文化自信、建立文化自觉[22]。福建的古法茶油榨炼工艺、橄榄加工、瓷器烧制、闽剧表演等形式的文化遗产丰富。面对先天文化资源发展较好、历史渊源、传承年代久远的特点,更应该坚持文化发展道路,使之成为真正的“振兴之路”。传统村落的保护必须重视非物质文化遗产的“灵魂”。使之能够持续的发展,保持文化的活力。

6 结语

在传统聚落空间特征研究中使用GIS地理信息技术,能够转变以往聚落空间研究以定性研究方法为主的现状。对福建省494个传统村落进行空间特征与影响因素科学理性分析,能够有效指导多视角保护模式与开发可行性的开展。主要优势如下:(1)以省域宏观视角分析福建省传统村落,有利于增强区域空间的协同合作发展,构建特色村落发展区域。(2)使用核密度、叠加等分析,清楚呈现福建多山丘陵独特自然地理单元组构的围合聚集特征,能够有效指导市域层面的片区带状保护。(3)根据科学分析结果能实行针对性发展与保护,对于低密度分布的区域,以微观的视角着重对单体村落进行保护,做到保护模式分类细化,指导各类要素有机的结合。

虽然GIS在传统聚落研究的各阶段均有较强的实用性和辅助决策的可行性,仍然存在学科交叉产生的知识匮乏以及保护应用受到限制的问题。本研究仅反应了福建省国家级传统村落的空间特征以及影响因素,未能将传统村落的资料数字化处理,对文化基因有效提取,推动永久性保护,因此对传统村落实行数字化保护与现代转译应是下一步的研究重点。