员工突发疾病猝死案例分析及健康对策

2021-11-18卯明勇

卯明勇

(成都易训企业管理咨询有限公司)

随着工伤预防工作的不断开展,从业人员工伤预防意识不断提升,工伤风险管控不断加强,工伤事故率逐步下降,但员工在上班过程中突发疾病死亡事故日渐凸显,给家庭和用工单位造成不可估量的损失。突发疾病工亡预防是涉及到员工健康和人身安全的重要内容,是工伤预防的重点工作,是平安中国、健康中国的重要组成部分。本文基于国内各地区的突发疾病工亡数据,对突发疾病工亡的现状、诱因等进行分析,提出预防和健康监控的措施。

1 突发疾病猝死事故分析

1.1 工亡事故类型分析

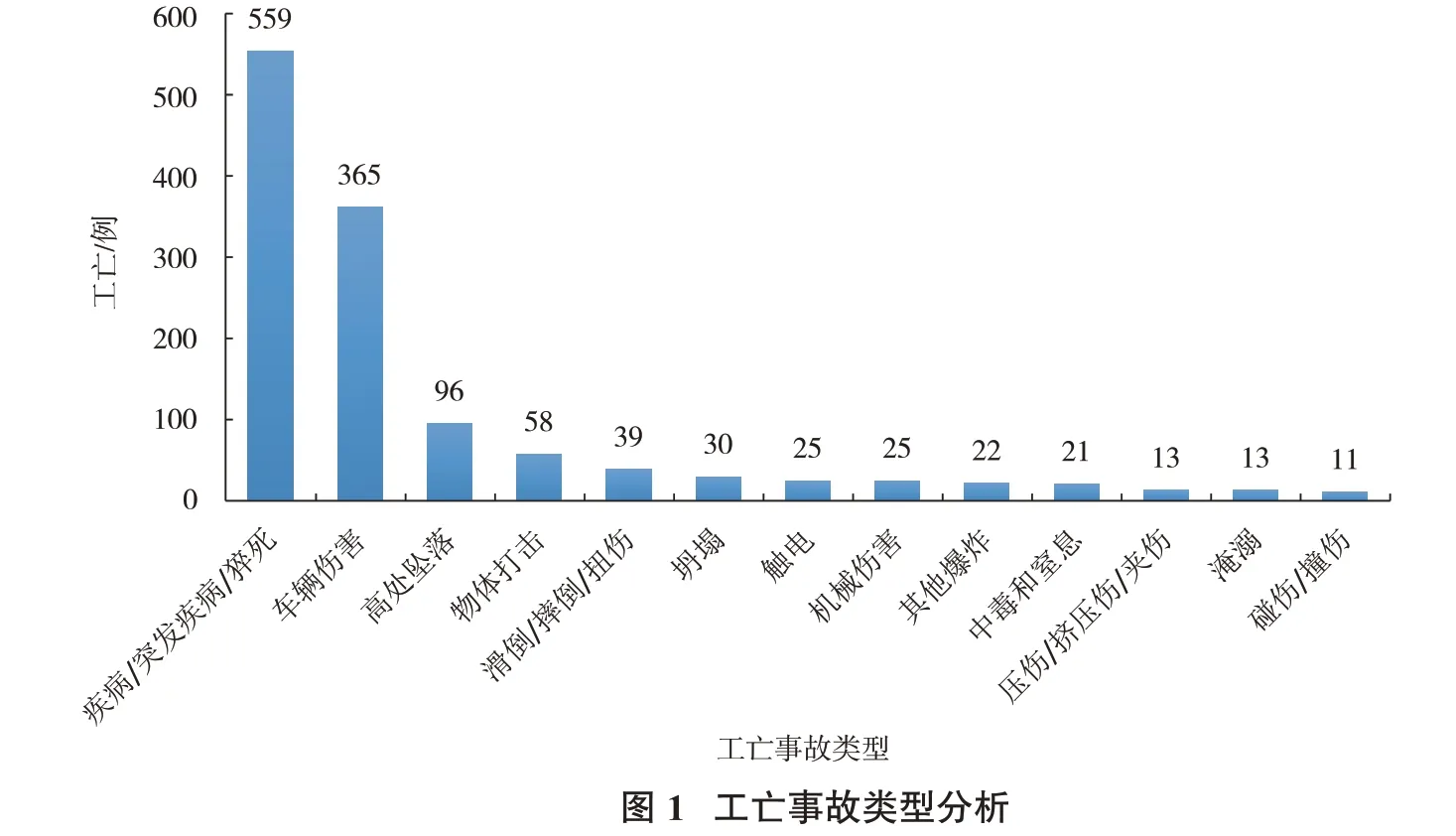

对全国多地市1 498个认定工亡数据进行分析,通过工亡的事故类型分析,了解工亡事故类型和突发疾病猝死的占比,见图1。

根据对样本的分析可以看出,工亡事故中,突发疾病猝死559例,占所有工亡样本数据的37.3%,超过了工亡事故的1/3,因此,突发性疾病死亡是工亡事故预防的重要事故类型。

1.2 突发疾病工亡所属行业分析

突发疾病工亡所属行业分析结果见图2。

根据对样本的分析可以看出,制造业、建筑业、运输业、国家机构及社会组织、采矿业是突发疾病工亡高发行业。

1.3 突发疾病猝死工作岗位分析

全国部分省市区突发疾病猝死工作岗位分析结果见图3。

该数据揭示了猝死易发工作岗位的情况,依据上述分析,操作工、驾驶员、建筑普工、保安、教师等猝死数量较高,是突发性疾病猝死的重点对象岗位。

1.4 突发疾病猝死病例年龄段分析

通过对突发疾病猝死的工亡数据进行年龄结构分析,结果见图4。

根据对样本的分析可以看出,随着年龄的增长,猝死人数增多,20~29岁的年轻人猝死病例占比1.8%;30~39岁的青壮年猝死病例占比12.5%;40~49岁的中年人猝死病例占比29.2%;50~59岁的中老年人猝死病例占比56.5%。突发疾病猝死主要集中在40岁以上的从业人员中,占85.7%。

1.5 突发疾病猝死病例性别分析

突发疾病猝死病例性别分析结果表明,男性占94.17%,女性仅占5.83%。男性猝死案例远多于女性与男性冠心病的发病率高、男性承受工作强度及压力大、男性抽烟喝酒比例更高、男女体内性激素水平差异等有关,因此,应重点关注男性的突发疾病工亡预防。

2 突发疾病猝死的诱因

有的猝死在发生前并没有先兆,有些非常不典型,但大多数还是能够发现一些预警信号,比如过度疲劳、胸痛、胸闷、心慌、头昏晕厥、肢体麻木等表现。

猝死的原因很多,总体上主要包含2个方面的原因。一方面是一些基础疾病,包括心肌梗死、肥厚型心肌病、心肌炎、严重心律失常、主动脉夹层、脑出血、肺栓塞等,最为多见的是心血管系统的疾病,就是所谓的心源性猝死,占到八成左右。另一方面某些诱发因素会加速或导致猝死,比如持续熬夜、剧烈运动、压力过大、情绪激动、高强度工作、暴饮暴食、用力排便、疲劳过度、大量吸烟、过量饮酒等,这些诱因往往是导致中青年人猝死的主因。具有某些基础疾病与不良生活方式的人群是猝死的高危人群,一定要重视预防,避免不良后果。

2.1 心源性猝死

心源性猝死是指急性症状发作后1 h内发生的以意识突然丧失为特征的由心脏原因引起的自然死亡。心源性猝死者绝大多数患有器质性心脏病,主要包括冠心病、肥厚型和扩张型心肌病、心脏瓣膜病、心肌炎、非粥样硬化性冠状动脉异常、浸润性病变、传导异常(QT间期延长综合症、心脏阻滞)和严重室性心律失常等;另外,药物中毒亦可引起心源性猝死。

大多数心源性猝死是室性快速心律失常所致。一些暂时的功能性因素,如心电不稳定、血小板聚集、冠状动脉痉挛、心肌缺血及缺血后再灌注等使原有稳定的心脏结构异常不稳定。某些因素如自主神经系统不稳定、电解质失调、过度劳累、情绪压抑及用致室性心律失常的药物等都可触发心源性猝死。

2.2 非心源性猝死

非心源性猝死是指除心脏器质性疾病和恶性心律失常导致的猝死外的其他猝死都称为非心源性猝死,包括药物中毒、食物中毒、化学物质中毒、过敏精神应激、水电解质代谢紊乱、重症感染、多脏器功能衰竭,还有其他原因不明的猝死等。这可能与遗传因素有关,也可能与不良生活方式或剧烈运动有关。

3 突发疾病猝死的预防对策探讨

(1)做好员工健康管理,科学引导良好习惯。制造业、建筑业、运输业、国家机构及社会组织、采矿业是突发性疾病工亡高发行业,用工单位应推广员工健身运动,组织健身活动和健康讲座,加强健康教育,推广惠及广大一线职工的健身运动,提高职工自我保健意识和能力,倡导健康的生活方式,科学合理膳食,控制高脂、高糖、高盐食物的摄入。

车间、班组除了安排员工日常工作,还应掌握职工健康状况,将职工的健康管理纳入工伤预防的管控范畴,重视健康宣传、健康体检、健康维护、健身活动等健康行动,使之常态化,强化现场员工健康监护意识,互控、他控、自控机制才能有效地发挥作用。

猝死者男性多于女性,且发病趋于年轻化[1]。要重点引导男性员工克服吸烟、酗酒、熬夜等不良生活习惯,从饮食、起居、运动、情绪等日常生活方面管好自己,才能让员工身心健康,预防猝死。

(2)组织健康体检早发现、早治疗。用工单位每年应组织员工健康体检,针对员工作业环境、年龄、岗位等特点,区别不同情况有重点地安排体检项目和检查频次。对患有高血压、高血脂、糖尿病、肥胖超重,以及冠心病、脑卒中、恶性肿瘤、慢阻肺等第一类人员进行突发疾病猝死的预警宣传;对涉及心脑血管多项风险指标异常,处于中度危险状态的第二类人员进行健康促进;对涉及心脑血管多项风险指标严重异常、危害较为严重,处于高危风险状态的第三类人员进行个性化健康干预;对身体健康指标严重超标、可能突发健康意外的职工,将其调离一线工作岗位,降低突发疾病死亡事故的风险,做到早发现早治疗,减少猝死的发生。

(3)做好健康引导,科学管理职工的健康体检档案。用工单位的安全和职业健康机构应对员工的体检数据进行分析,通过体检数据分析,重点跟踪患有心脑血管疾病职工的工作和生活情况,对需要就医的职工及时规劝其进行规范化治疗。在日常健康督导过程中,以控制高血压为重点,大力普及高血压防病知识。对于确诊为高血压的职工,落实健康干预措施(限盐、健身、减肥、戒酒),督促其进行规范治疗(服降压药)。抓好健康防病工作的关键是做好中年职工的健康管理,督促中年职工培养健康生活方式,关注风险,注意休息,学会自救,预防和控制“四高”指标,做到规范就医诊疗,增强风险识别意识,提高对猝死的预见性,防止健康意外发生。

(4)强化突发疾病的应急管理。突发疾病的应急管理应作为用工单位工伤预防管理的重要工作,安全机构和专职安全员做到管安全、管工伤、管健康、管生活一体化。对于“带病”上岗员工,必须落实“自控、互控、他控”机制,进行重点盯控,强化日常健康监护,严防员工上班期间突发疾病死亡情况的发生。操作工、驾驶员、建筑工、保安、教师等是突发疾病的重点人群,特别是40岁及以上的中年人,处于生理、心理转变的关键时期,用工单位应加强猝死案例分析和员工心肺复苏应急急救培训,学习和掌握现场急救知识,提高心肺复苏等应急处置能力,将职工突发疾病纳入应急处置预案,认真开展急救演练工作,掌握运动性猝死的急救方法,在突发性猝死发生时需立即给予胸外按压,以最大限度地提高患者生存率,SCD的最佳抢救时间为发病后5 min[2-4],同时学会用除颤仪消除室颤,有条件的用工单位可以加大生命支持类急救设备的投入与调配,在岗位现场根据实际需要配备常用急救药品,普及AED的投放,提升突发疾病猝死救护能力和应急急救处置成功率。

4 结语

突发性疾病预防是工伤预防的重要内容,工伤预防应围绕制造业、建筑业、运输业、国家机构及社会组织、采矿业是突发性疾病工亡高发行业,关注操作工、驾驶员、建筑工、保安、教师等重点人群,特别是40岁以上的男性,以工伤预防工作为载体,开展突发疾病知识培训和健康宣传,建立工伤预防体系,把健康纳入工伤预防工作,纳入企业日常管理,积极开展团体健康活动、员工健康体检,对员工健康情况进行分级管控,加快健康干预措施及治疗要求,减少突发疾病发生,加快平安中国、健康中国的建设步伐。