非洲猪瘟病毒逃避宿主天然免疫机制的研究进展

2021-11-18洪锦旋李婷婷池晓娟陈吉龙

洪锦旋, 李婷婷, 池晓娟, 陈吉龙, 王 松

(福建农林大学动物科学学院(蜂学学院),福建 福州 350002)

1 非洲猪瘟研究现状

1.1 非洲猪瘟的流行史

非洲猪瘟(African swine fever, ASF)最初于20世纪20年代在肯尼亚暴发,随后在南非和东非地区迅速蔓延;1957年该病首次在非洲以外的地区(葡萄牙)暴发,随后欧洲的一些国家都报道了ASF疫情;2007年,ASF传入高加索地区的格鲁吉亚,之后进一步跨地域传播,并逐渐演变为地方性流行病[1].由于确诊和防控不及时,ASF在国与国之间广泛传播,严重影响了该病流行地区的经济发展.2018年8月3日我国沈阳发现首例ASF病例,该病在接下来几个月内蔓延至全国[2].但我国还没有出现大面积的ASF疫情,大部分疫情为点状散发.目前,ASF已在亚洲地区广泛传播,2018—2019年越南、柬埔寨等其他亚洲国家相继报道了ASF暴发的案例[3].

1.2 非洲猪瘟病毒的分子病原学

非洲猪瘟病毒(African swine fever virus, ASFV)是一种结构复杂的双股线状DNA病毒,病毒粒子呈二十面体对称,病毒结构由外向内依次为外囊膜、衣壳、内囊膜、核壳以及类核.Wang et al[4]解析了该病毒的晶体结构,发现病毒的衣壳由主要的衣壳蛋白p72和4个次要衣壳蛋白M1249L、p17、p49和H240R组成.其基因组长度在170(BA71V毒株)~193 kb(Kenya 1950毒株)之间,能够编码151~167种蛋白,基因组长度及编码蛋白数量取决于编码的多基因家族的数量.根据衣壳蛋白p72可以将ASFV分为24个基因型[5].分子流行病学研究表明,在我国传播的ASFV毒株属于基因Ⅱ型、血清学8型,与格鲁吉亚、俄罗斯、波兰公布的全基因组序列同源性达99.5%左右[6].

1.3 宿主抗ASFV天然免疫应答的机制

天然免疫应答是机体对抗病原体的第一道防线,对防止病原微生物入侵至关重要.天然免疫不仅可以消灭大量的病原体,还能激活机体的适应性免疫反应[6].哺乳动物的先天免疫系统可通过激活宿主的模式识别受体消灭入侵的病原体并引发相关免疫反应[7].目前已发现Toll-like receptors(TLRs)、C-type lectin receptors(CLRs)、NOD-like receptors(NLRs)、RIG-I-like Receptors(RLRs)以及DNA相关受体等5种模式识别受体.这些模式识别受体被激活后,能够启动多种天然免疫信号通路,诱导促炎细胞因子和干扰素(interferons, IFNs)的产生[8].

对外来DNA的识别是宿主防御病原微生物最基本的机制之一,宿主细胞已经进化出相应策略检测来自病原体的DNA.在这个过程中,细胞内的酶cGMP-AMP synthase(cGAS)是不可或缺的.它与双链DNA(dsDNA)结合后,启动一系列受到严格调控的信号级联反应,诱导干扰素等细胞因子的表达,从而触发机体的防御机制[9].研究发现:ASFV感染能够激活cGAS-STING信号通路,诱导STING和IRF3的磷酸化,刺激下游IFNβ的表达和分泌;但是,ASFV强毒株对cGAS-STING信号通路的激活作用远低于弱毒株,并且在感染6 h后强毒株对STING和IRF3的激活作用完全消失[10].这可能与STING的磷酸化和胞内转导有关.然而,目前还未发现调控该过程的ASFV蛋白.ASFV编码的蛋白质还能够抑制除cGAS-STING外的天然免疫信号通路,但这些信号通路是否参与抵抗ASFV感染还需要进一步研究.

干扰素诱导的宿主天然免疫应答是一种复杂的早期防御机制,其功能是对抗病原微生物感染,并协助启动适应性免疫反应[11].许多病毒感染能刺激宿主细胞产生干扰素,干扰素信号再介导下游的干扰素刺激基因(interferon-stimulated genes, ISGs)的转录;随后这些ISGs将靶向病毒复制的各个阶段,发挥抗病毒作用.IFNα和IFNγ预处理非传代猪肺泡巨噬细胞(PAM)后,能抑制ASFV在细胞中的复制;同样,家猪在感染ASFV后肌肉注射IFNα和IFNγ能够诱导下游的ISG15、OASL、CXCL10等ISGs的表达,这有效抑制了ASFV在家猪体内的复制[12-13].

病毒在适应宿主的过程中会不断进化,许多病毒如Influenza A virus(IAV)、Hepatitis C virus(HCV)等已经进化出能够逃避、破坏或直接干扰其宿主干扰素信号通路的策略[14-15].ASFV也编码了多个能够调控干扰素表达的蛋白.

1.4 逃避宿主抗ASFV天然免疫应答的蛋白

ASFV是一种免疫抑制病毒.试验表明:ASFV强毒株在感染早期能通过抑制干扰素和细胞因子的分泌逃避宿主的天然免疫系统;在感染后期,ASFV能够诱导细胞因子大量表达,形成细胞因子风暴,导致感染家猪体内实质器官的损伤[16].

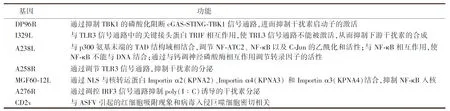

ASFV能够编码抑制TLR信号通路的相关病毒蛋白.ASFV编码的I329L蛋白能与TLR3信号通路中的关键接头蛋白Toll/IL-1R domain-containing adaptor-inducing IFN-β(TRIF)互作,使下游的核转录因子不能被激活,从而抑制IFNβ和CCL5的表达[17].但是,该研究只在Vero细胞上证明了I329L的功能,该蛋白在ASFV宿主细胞上的功能还需要进一步研究.

A238L是一种典型的多功能蛋白,它能通过多种途径调控核转录因子的活性.首先,A238L蛋白能与p300氨基末端的拓扑结构域(topologically associated domains, TAD)相结合,使p300的Ser384位点磷酸化受到干扰.p300蛋白能够与多种转录因子相互作用并增强其反式激活.当p300的磷酸化被抑制时,受其调控的转录因子(NF-ATC2、NF-κB以及C-Jun)乙酰化和活性被抑制,导致下游多种细胞因子的转录受到影响,如TNF-α、COX2等[18].其次,A238L与猪的IκB-α的同源性为40%,其能够与NF-κB相互作用,使NF-κB不能与DNA结合,从而影响炎症因子的产生[19].再次,A238L通过竞争性地与钙调神经磷酸酶结合,占据其底物结合位点,进而调节转录因子的活性,导致下游的细胞因子(如IL-2)合成减少[20].

ASFV多基因家族蛋白在病毒感染中也具有重要作用.MGF360和MGF505家族位于ASFV基因组两端的高度可变区,与ASFV的毒力密切相关.MGF360和MGF505家族的某些成员缺失能够使ASFV的毒力下降;同时,缺失多基因家族能够使干扰素及ISGs(如ISG15、IFIT1、ISG43)的表达显著上升:这提示多基因家族MGF360和MGF505具有拮抗宿主天然免疫反应的功能[21-22].研究证实,MGF505家族的A528R和MGF360家族的A276R、MGF360-12L都能够抑制干扰素的产生,但是这3种蛋白的作用机制并不相同.A276R能够通过调控IRF3信号通路抑制poly(I∶C)诱导的干扰素分泌;A528R不仅能够抑制干扰素的产生,还能够抑制下游JAK-STAT信号通路的激活[23].研究表明,ASFV缺失MGF360-12L基因时能够诱导IFN-I产生[22].在这基础上Zhuo et al[24]研究发现,MGF360-12L基因能够抑制核转录因子NF-κB入核,该功能可能是通过MGF360-12L上的核内定位序列(nuclear localization signal, NLS)与Karyopherins家族的核转运蛋白Importin α2 (KPNA2)、Importin α4 (KPNA3)和 Importin α3 (KPNA4)相互作用实现的.

O′Donnell et al[25]研究发现,将ASFV中的DP96R基因和B119L基因进行双敲除,能够成功制备ASFV弱毒株,对感染家猪起到一定的保护作用.接种这种基因缺失疫苗的家猪在发病过程中血清中干扰素水平有所回升[22,24].已有研究证实,在细胞中高表达DP96R基因能够抑制TBK1的磷酸化,使cGAS-STING-TBK1信号通路受到干扰,从而抑制干扰素启动子的激活[26].目前,有关B119L基因的作用机理尚不清楚.

EP420R基因编码的CD2v蛋白位于ASFV外囊膜,与ASFV引起的红细胞吸附现象密切相关.CD2v蛋白与T淋巴细胞和NK细胞表面的糖蛋白受体CD2具有同源性.试验表明,感染缺失EP420R基因的ASFV后,家猪发病延迟,并且在其淋巴结内分离到的ASFV滴度下降,而淋巴结是ASFV在机体内的一级复制场所,因此EP420R基因在病毒入侵机体及调控机体免疫方面起着重要作用[27].但具体的作用机制还有待深入研究.

虽然目前已经报道了多种ASFV编码的蛋白(表1)能够抑制宿主天然免疫反应,但是这些蛋白的作用机制及其在其他方面的功能仍在研究之中.

表1 非洲猪瘟病毒编码的免疫逃避蛋白Table 1 Immune escape proteins encoded by African swine fever virus

2 基于ASFV逃避宿主天然免疫机制的基因缺失疫苗研发进展

ASFV编码了大量拮抗宿主天然免疫反应的蛋白,如DP96R及多基因家族MGF505和MGF360的基因等,这些基因被用于设计有效的基因缺失疫苗.灭活苗及亚单位疫苗已被证实不能为家猪提供有效的保护[28-29],而基因缺失疫苗是一种可行的保护方式.

单基因缺失疫苗的研究通常选择敲除病毒的毒力因子.从BA71毒株中敲除编码CD2v的EP402R基因不仅能够为家猪抗ASFV提供一定的保护作用,还可以提供有效的交叉保护,但是该弱毒疫苗存在一定的生物安全隐患[28-29].B119L和DP148R基因缺失疫苗虽然能够对部分试验家猪产生保护作用,但是存在使免疫家猪带毒的问题[30-31].A238L单基因缺失疫苗,虽然能够在同基因型强毒株的感染下保护家猪,但是存在隐性感染及保护作用不全面的问题;A276R、EP153R、A224L基因缺失疫苗在接种过程中可能使家猪出现慢性感染,并且这些基因缺失疫苗都不能产生有效的交叉保护作用[32].

多基因缺失疫苗的设计大多与多基因家族MGF360和MGF505有关.虽然敲除这些基因能够对家猪产生一定的保护作用,但并不能提供完全的保护作用[33].因此,多基因缺失疫苗的设计除了针对多基因家族的成员,还涉及其他ASFV基因,如同时敲除多基因家族MGF360和MGF505的成员及B119L基因,这种基因缺失疫苗安全性虽然较之前的疫苗有所提升,但是在亲本强毒株Georgia 2007的感染中并不能为家猪提供有效的保护作用[34].最新研究表明,在敲除多基因家族MGF505和MGF360成员的同时敲除EP420R基因能够为家猪提供有效的保护作用,并且这种弱毒疫苗的安全性得到了大幅度提升[35].

3 小结与展望

ASFV拥有庞大的基因组,编码多个调控宿主天然免疫应答的基因,从而使病毒成功入侵机体.ASFV能够通过多种途径调控干扰素的合成,如通过抑制STING和TBK1的磷酸化干扰cGAS-STING信号通路、与TRIF蛋白结合抑制TLR3信号通路等.但是,是否存在cGAS-STING以外的其他信号通路参与抵抗ASFV的感染还需要进一步探讨;同时,ASFV逃避宿主天然免疫反应的机制尚不明确.因此,寻找能够调控宿主天然免疫反应的ASFV蛋白并解析其作用机制是ASFV研究的热点和重点.

虽然基因缺失疫苗仍存在安全性等问题,但就现有的研究成果来看,基因缺失疫苗是防治ASF较为可行的研究方向.然而,基因缺失疫苗普遍存在缺少交叉保护的问题,可能会加大疫苗研发的难度.加快ASFV编码蛋白的功能研究,有助于研发更加安全、有效的疫苗.当然,随着科学技术的深入发展,越来越多的技术被应用于疫苗的生产中,如mRNA疫苗,这将进一步推动ASFV疫苗的研发,促进ASF的防控工作.