杜蒂耶小提琴协奏曲《梦之树》演进机制探究

2021-11-18刘鹏

●刘 鹏

(四川音乐学院,四川·成都,610021)

一、作品创作背景与渐进生长技法

杜蒂耶的小提琴协奏曲《梦之树》是由法国无线电台(Radio France)委约,为美国著名小提琴演奏家伊萨克·斯特恩(Isaac Stern)所作,并且由指挥家洛林·马泽尔(Lorin Maazel)领衔法国国家管弦乐团于1985年在巴黎首演。这部作品的标题《梦之树》是在完成之后才被添加上的,其标题被认为是取自于波德莱尔的一段诗句:“在夜晚,树木又奏着音乐,用它们那哀伤的曲调,伴我游进梦乡!”[2](P86)

杜蒂耶对于标题音乐有着格外的偏好,他认为标题不仅能简明扼要地表达作品的内涵及思想,同时还能营造出一种神秘莫测的氛围,给作品施以灵性。除去标题的第一个意象“树”,第二个意象“梦”这个语词本身就给人一种神秘虚幻的感受。当我们提到梦,它似乎总是与光怪陆离、支离破碎又或与异想天开的内容联系在一起,而借用弗洛伊德的话来讲,梦的解析正是从这些表象内容中来探寻其背后所掩藏的“潜意识”。无疑,艺术与潜意识之间的关系异常密切,弗洛伊德的潜意识理论就曾直接影响过文学乃至其他艺术领域,并产成了20世纪最重要的文学流派之一,即“意识流”。法国作家普鲁斯特的名作《追忆似水年华》就是凭借着味道这个线索来牵引出对往事的追忆。而当我们谈及杜蒂耶的音乐时,也往往无法规避普鲁斯特对他的影响,更离不开一个核心概念“渐进生长”。这个概念几乎可以说占据了作曲家全部创作的核心,它包含了潜意识的概念以及递归(recursive)和离题(discursive)的陈述方式。而关于“渐进生长”的实践运作,杜蒂耶本人作如此解释:

“几乎这种本能的倾向都不是为了在一开始,将主题揭露在限定的呈示状态中。这不是回旋曲式,而是别的事物;在回旋曲式中,主题一开始就被确立了,就像是德彪西的《弦乐四重奏》。我的音乐则是另一种情况:我使用小细胞式(small cells)的音乐语素,然后得以逐步地展开。也许我是受到了文学的影响-普鲁斯特的‘记忆概念’(concept of memory),当我开始使用这个‘过程’,如果你需要如此称呼的话,我是完全对其没有意识的。我后来意识到,才逐渐去开发它”[3](P89)。

二、种子乐段与钟楼音乐

音乐的塑造始终离不开材料的铺陈衍展,在这部作品中,除在下文将提到的一系列相对次要的音高素材外(如十二音序列、全音阶等),占据了全曲核心地位当属两个音乐素材:前者笔者称之为“种子”乐段,它象征了乐曲音乐发展的根基;后者作曲家本人则将之命名为“钟楼”音乐(Carillon music),在乐曲中起到了结构划分与凝聚力的作用。

(一)“种子”乐段的呈示

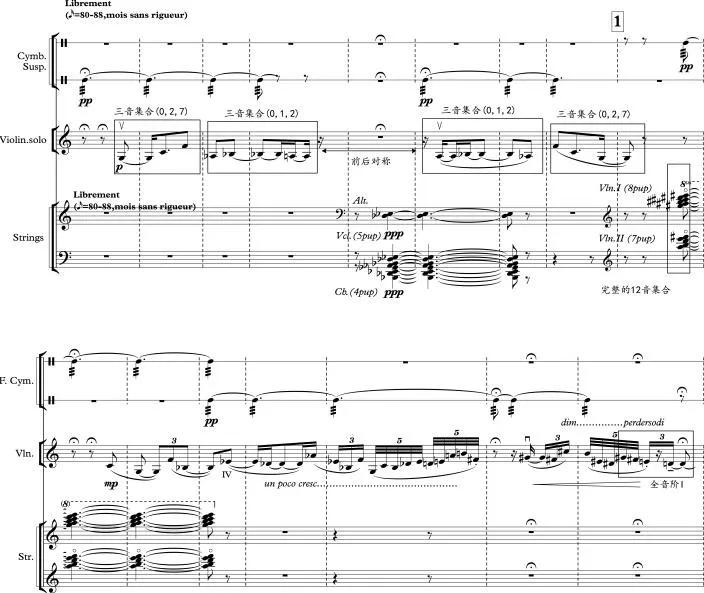

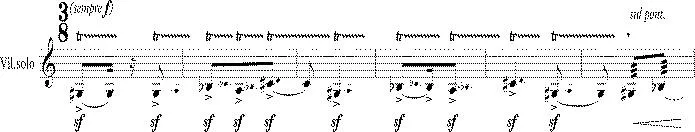

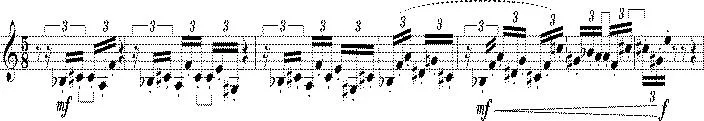

谱例1:乐曲开始的“种子”乐段

(二)“钟楼”音乐的插入

“钟楼”音乐的想象来自杜蒂耶的童年时光。在杜埃市距离他家不远处有一座教堂,每到整点时分便传来悠远的钟鸣声。这些钟鸣声赋予了他无尽的想象,由此他也常常试图在创作中对钟声音响进行模拟。这个“钟楼”音乐段落并非像那些铿锵轰鸣的真实钟声。实际上,它是由一系列具有打击乐特性、金属质地以及强烈颗粒感音色的乐器所组成,其中包括了钟琴、颤音琴、钢琴、钢片琴、竖琴以及钦巴龙琴(Cimbalon,又称匈牙利扬琴)。这些乐器所形成的复合音色具有强烈的如钟声般的辨识度,并与周遭的音乐对立开来。

杜蒂耶坦言道,“钟楼”音乐的其中一个功能就是与作品的旋律轮廓形成对比,因此也让旋律轮廓的特征更加地清晰明确。他在作品简介中如此说道:“(钟楼音乐)的作用是一种结构上的安排。在这个意义上通过将贯穿全曲的旋律轮廓进行变形,它的阐述对独奏乐器自身形成了一种中心力量”[4]。

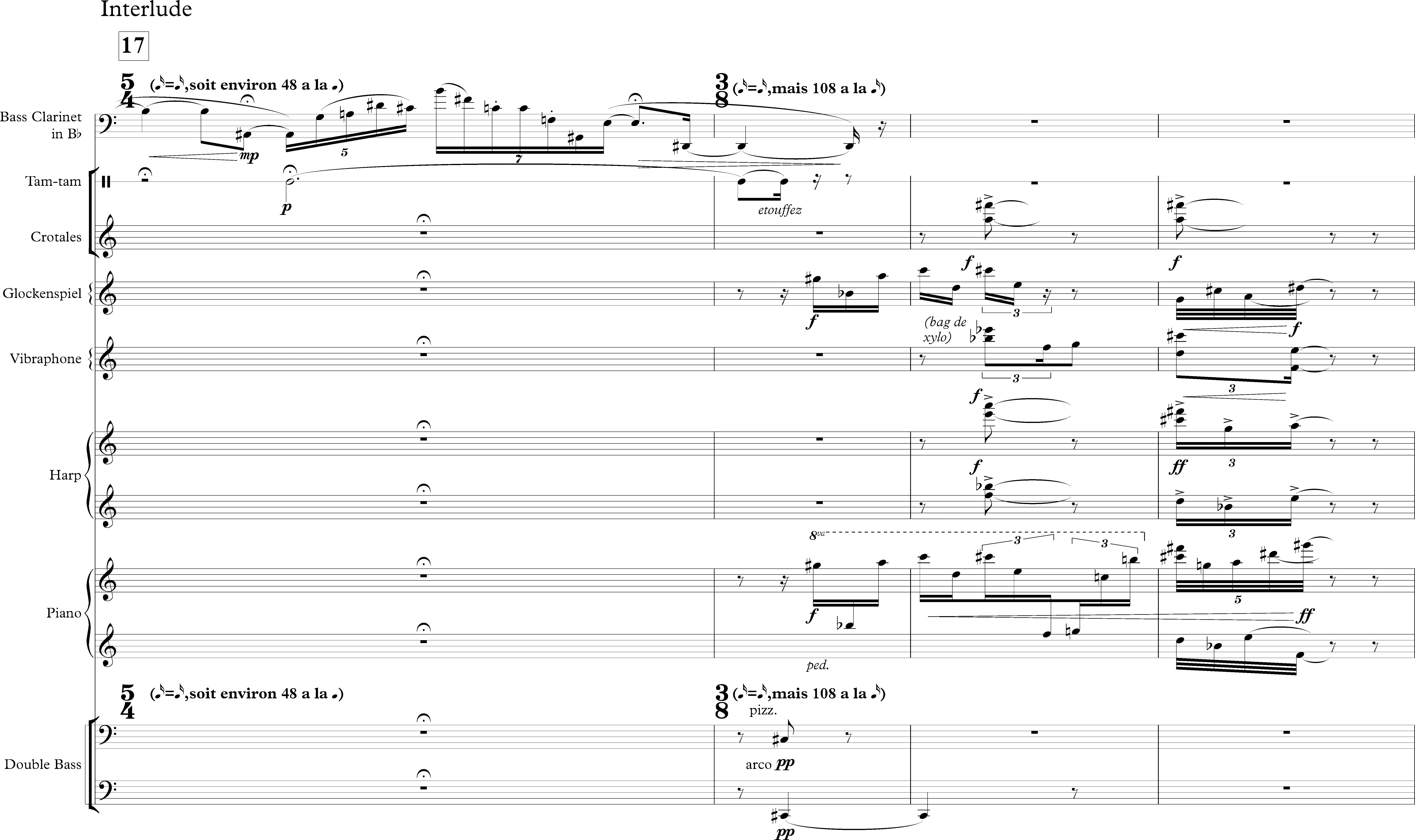

在旋律轮廓上,“钟楼”音乐与“种子”乐段有着相似之处,尤其是在“钟楼”音乐的开头也出现了呈两个半音上行、一个半音下行即(+2-1)形态的集合[0,1,2],然而与“种子”乐段中的级进半音不同,这里的(+2-1)是被放置在不同的八度之间,形成了音区上的对比。如此而来,这两者互为对应的旋律轮廓在整个作品中得到了完美的共存。而旋律形态以及音色特点无疑让“钟楼”音乐获得了极高的辨识度,它虽常常被戏剧化地放置在一个单独的段落中,但也仍不时在不同的段落中“渐进生长”,由此将各个段落紧密地揉捏在一起。谱例2是“钟楼”音乐在间奏曲I中的第一次现身。

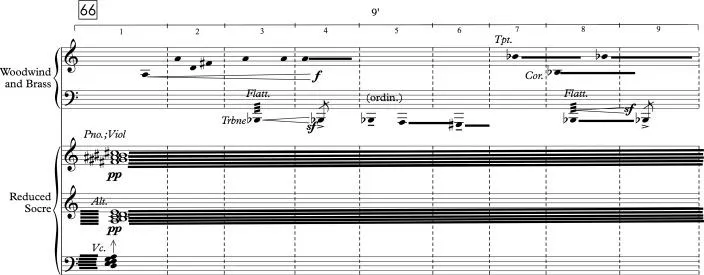

谱例2:间奏曲I中的“钟楼”音乐

三、梦的变形手段

在杜蒂耶的作品中,重复与变化的作用(以及对记忆的操纵)成为了一种记忆历程。作曲家本人也支持这种说法:“素材经历了一系列的变化,或称之为变形……它们的性质发生了本质的变化:最初的、原始的想法几乎变得不可辨认”[3](P89)。既然这种作曲概念源出自普鲁斯特,那么势必也带有意识流文学中的两个叙述特点:第一是让“意识”自然地流动;第二是时间上的重叠和时间的非连续性。这或许也就是这部作品被命名《梦之树》的缘由吧,因为梦境的奇妙之处就在于时间的非连续性,这里的时间流动让年谱开始失去意义,过去、现在和未来的界限由此在梦境中变得模糊起来。此节是对作品中数种变形手段进行概括,并同时旨在检验出音乐素材变形后与核心“种子”乐段与“钟楼”音乐之间的关联。

(一)音高轮廓上的变形

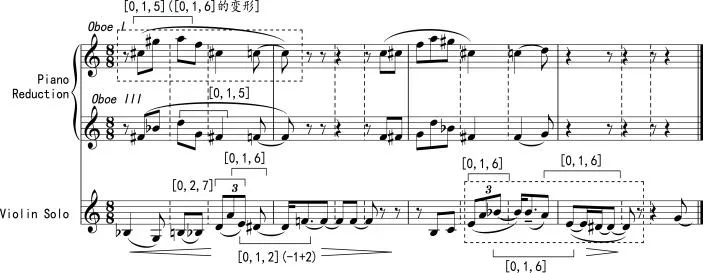

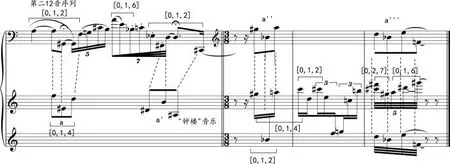

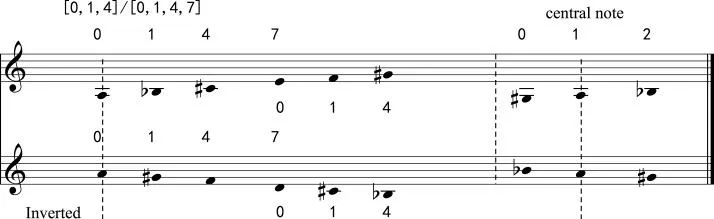

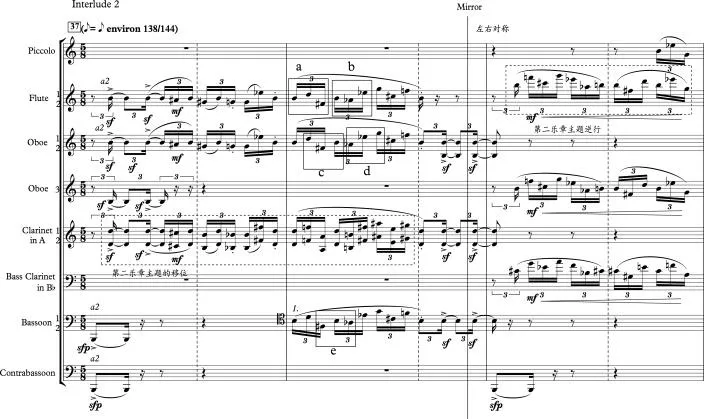

谱例3:作品F2木管声部与小提琴声部缩谱此外,除上述材料外,全曲还曾先后出现过两个十二音序列。谱例4是将后出现的十二音序列(简称第2十二音序列)与“钟楼”音乐进行比较,以寻找相互之间呈交织状的音高联系。可以看出,第2十二音序列是以其两端跳进的三音列为开始与结束,开始的三音列集合为[0,1,4]。甚至,这般两端跳进的大跨度音程通常是大七度和小九度,即非级进的半音关系,这也呼应了“种子”乐段中就已呈现的[0,1,2]集合。而且,如果将这个三音列命名为a,那么结尾的a'与之形成了倒影关系。下例中的后半段即“钟楼”音乐材料,它一开始同样是两端跳进的三音列a',它与第一个音列a之间又存在着逆行关系。而在“钟楼”音乐的尾部,则是在a'音列的基础上做一定的音程变化,并在开头处附加了大三度音程的前缀,然大致形态却依旧相似,即a'''。与此同时,在十二序列的中部以及“钟楼”音乐的尾部还存在着[0,1,6]集合,这个集合不仅是核心集合的交叉,还是第1十二音序列开始处的音高关系,这说明了素材之间的派生性和严密性。

谱例4:第2十二音序列与“钟楼”音乐的材料对比

(二)添加次要元素

谱例5中是乐曲的F10处,此前在F7第一次出现了十二音序列,即第1十二音序列。而这里下行的收束中,也存在着十二音列的碎片以及变形,这种变形只保持了十二音列原型的旋律轮廓,但并未严格按照音程关系进行排列。在碎片式的序列之后,独奏声部以一个连续的[0,1,2]下行进行到全曲的起始音G音上,然后在“种子”乐段旋律再现的同时附加了颤音(trills)的演奏技法,作为另一种次要的元素叠加在重要的元素之上。

谱例5:作品F10处的小提琴独奏声部随后在多次递归中,这些颤音要素形成了某种记忆标签(label of memory),虽然音高材料已经与最开始的“种子”乐段已相去甚远,但作为记忆标签,它让听众有了似曾相识之感。这无疑是杜蒂耶“渐进生长”的特点和魅力之一(见谱例6)。此处是间奏曲II的末尾,这时材料逐渐过渡到第三乐章的后半段那一直不停重复的核心动机:G-bB-A-#C。这个动机除了与“钟楼”音乐有着密不可分的派生关系,还再次添加了颤音的演奏方式,这种不断的递归不再以重要的要素牵动听者的回忆,而是将附加其上的次要元素进行变化,甚至可以说,在这不断的进程演变中,次要元素逐渐地脱颖而出,攫住了人们的耳朵。

谱例6:间奏曲II结束处的小提琴独奏声部

(三)和声场的变形

作品各章节之间存在着着复杂的逻辑关系,这种体现可以是微观,也可以宏观的。作品中的每一种元素是如何得到发展和生长,然后最终形成“既定的叙述”,这种宏观的逻辑联系则是下一节“梦的演进机制”所要具体探索的。而在微观的音高纵向安排上,彼此也有着莫大的联系,比如在谱例7的F5处,在这之前的和声是由核心三音集合[0,2,7]叠置构成的六音和弦[0,2,4,5,7,9],而在F5的音乐背景中,作为伴奏层次的木管声部开始第一次出现[0,2,6](可以想象成[0,2,7]的变形),并且将[0,2,6]与[0,2,7]集合叠置成了新的六音和弦[0,1,3,5,7,9]。这个集合是后来在作品中起到重要作用的两个七音集合的子集,这两个七音集合分别是具有旋律小调特征的七音集合[0,1,3,4,6,8,10],标准序为(0,1,3,5,7,9,10)——第二乐章中最为显著的音高材料;另一个是全音阶加上[0,1,2]的合体,其七音集合体现为[0,1,2,4,6,8,10],标准序为(0,1,3,5,7,9,11),可见材料之间的联系。

谱例7:作品F7处的木管声部

谱例8是乐曲第四乐章F83处,可以看出,乐队弦乐声部是由WT0+[0,1,2]所构成的七音和弦。两个小节之后,和声移高半音成为了WT1+[0,1,2]。而旋律则体现为下行的四个全音(WT0)再加[0,1,2],并且随着[0,1,2]的移位,形成了一段带有抒情特质的优美旋律。在末尾处,从节奏形态以及音程度数来看,此处演奏了一个类似于“种子”乐段的结尾,只不过这里不再是(+2-1)的形态,而是(+3-1),这也让音乐有着某种递归的倾向。

谱例8:作品F83处乐队缩谱

(四)材料的重新排序

将不同的动机进行重新排序(Permute)使其成为新的音乐主题,这也是作曲家的变形手段之一。谱例9是第三乐章开始不久处,钢琴声部与独奏小提琴形成了你上我下的呼应衔接,音高材料则是将第二乐章的主题以碎片和变形的方式予以呈现。而弦乐声部做半音的上行滑奏(glissando),线状动态和上方钢琴声部等所做的点状动态映射在一起,组成了富有张力而且生动的音响画面。在独奏声部,此时作为一种渐进的发展,句中将三个不同的材料打乱秩序,然后重新排列,这其中包含了第二乐章主题的逆行碎片,以及三音列[0,1,2],甚至在乐句尾部出现了跟“种子”乐段结尾处一模一样的全音阶下行。这种将不同的素材拆分、组合,这都体现梦境时间的非连续性,一个素材可能是以任意一种形态出现在乐曲的任意一个位置,记忆标签也由此成形。让我们试图从宏观的视角来思考,将具体的材料排序升华至大规模段落之间的逻辑排序,这足以揭示出杜蒂耶对整个作品各部分的具体作用及安排都具有一种如同“上帝视角”的把控力,这种控制力照他本人的话来说,可能是创作的潜意识所造成的。

谱例9:作品F50处乐队缩谱

四、梦的演进机制

演进机制指的是音乐材料的进化过程以及彼此的逻辑联系,在作品中,音乐素材的“生长”能力自然与其特性以及上下文背景有关。一个音乐对象,譬如一个和弦所拥有的和声“色彩”(其包含的音程度数和排列方式)似乎会因为其附加的特殊演奏方式、节奏或力度而被人回想起。当音乐素材开始融合交织,因演进状态的不同,其突显的特点也会与之不同。总而言之,“渐进生长”造就了迷宫般复杂的乐句和千丝万缕的联系,而下面通过归纳,并用小写字母表示,其各部分主要材料的分布情况如下表所示:

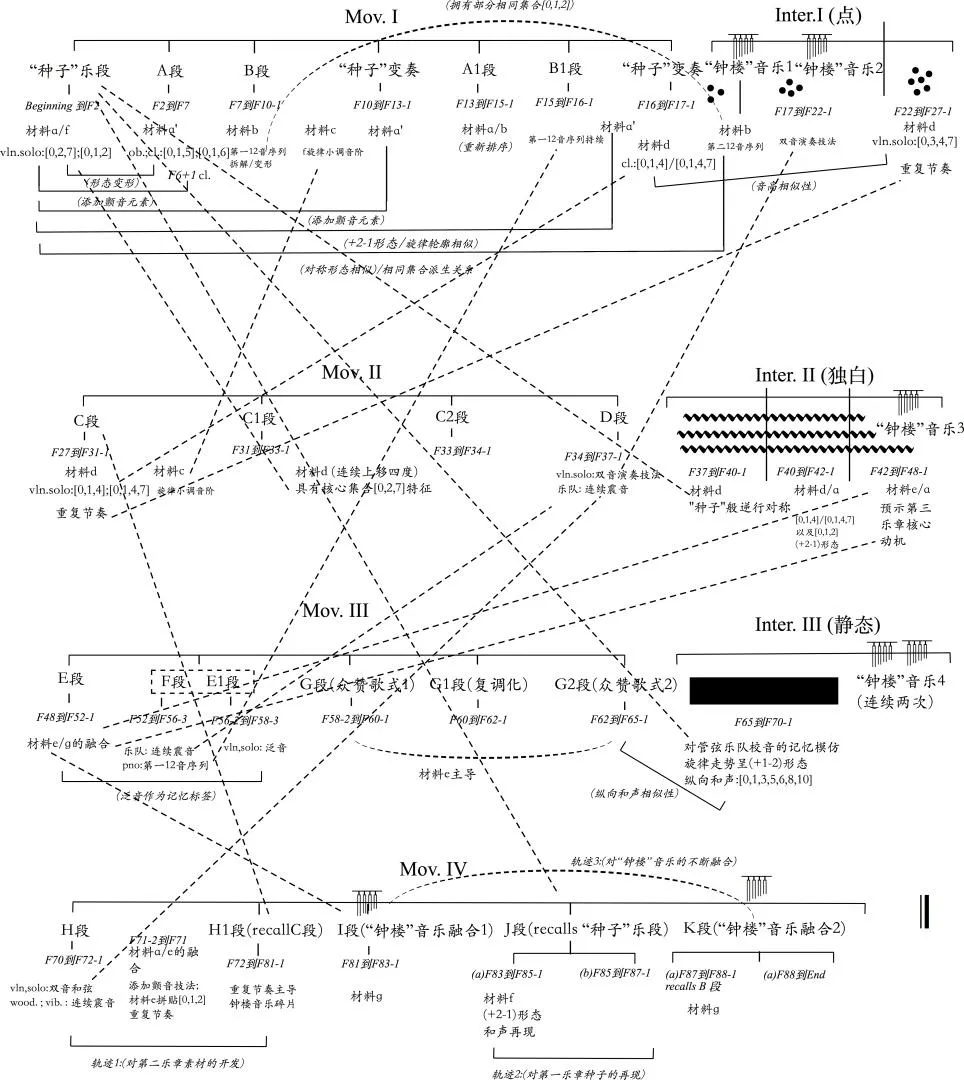

音高材料在各段落的分布情况

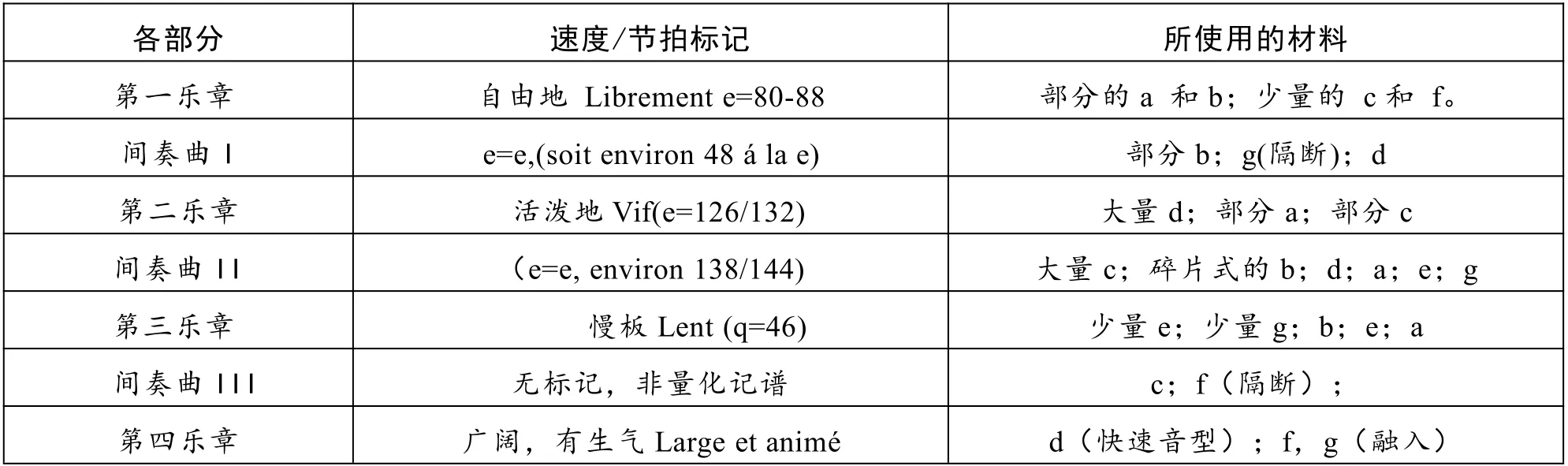

表中虽罗列出各段落的材料情况,但惟有探清材料之间的演进脉络,才是说明何为“渐进生长”的关键问题。

图示为全曲的结构与演进脉络图,可一目了然其中的发展规律:

全曲结构及素材演进脉络图

第一乐章材料的演进过程:作品开始,在吊镲滚奏的音响背景下,独奏小提琴拉奏出了全曲的核心三音集合,并呈上下行的对称轮廓,在零星出现的弦乐衬托下几乎如同独白似的一直持续到F2-1。由此包括了全曲各章节主要音高材料的“种子”乐段完成了初次登场,确立其“主角”的显赫地位。在F2处,双簧管和单簧管声部共六个乐器以相同的节奏吹奏出与“种子”乐段近似的旋律——通过模仿旋律轮廓,并进行上行五、六度扩大以形成木管声部旋律——标志了A段的开始。从谱例1与谱例3的比较中,可以发现其后独奏小提琴也对木管声部旋律进行模仿化回应,相互交叉,造成了此问彼答的层次表达,在这个过程中同时交待了B段的核心音集[0,1,6](形态变形手法)。然后在F6+1,单簧管声部第一次出现连续的颤音技法,成其记忆标签(添加次要元素手法)。F7处,乐队中所有乐器在#C音上进行八度叠置,此时具有展开性质的B段粉墨登场,钢琴声部则引入了新的材料即第1十二音序列,之后弦乐演奏了带有和声化特点的音型,而独奏声部和木管则运用逆行、倒影、拆解等手段演奏12音序列的碎片,整个乐队也转换到了更具动感、富有弹性的音乐状态。接着在F9-3木管的12序列碎片逐渐演变成f旋律小调音阶。从F10开始,“种子”乐段材料又以变奏姿态出现,旋律又一次附加了颤音演奏技法,这时作曲家还用拼接的方式将两个集合以及第1十二音序列的碎片组合在一起(重新排序手法)。F15后,此刻B段的变奏则进行了体量上的缩减,相较前面B段,其变奏方式是将十二音依次演奏并通过持续音保持,形成了梦幻清冽的复杂音响,也将音乐推向了第一乐章的高潮。然后F16处,一段华彩性的音乐从小提琴独奏中涌现出来,之后又以音程扩大的、类似于(+2-1)的旋律形态落在了A音上,结束了整个乐章。值得注意的时,在第一乐章倒数第二小节,单簧管声部出现了连续[0,1,4]/[0,1,4,7]集合,预示了第二乐章的材料(见谱例10)。

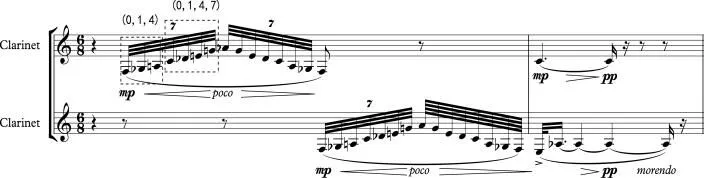

谱例10:F17-2单簧管声部

伴随A音的结束,单簧管声部继而通过同音过渡到了间奏曲I中。杜蒂耶在乐谱的作品简介中写道,他在构想间奏曲时,将三个间奏曲分别赋予了“点”(Pointillistic)、“独白”(Monodic)以及“静态”(Static)的状态。但事实上它们还起到了连接与过渡的作用,不仅如此,其中穿插的“钟楼”音乐,为之后第四乐章中“钟楼”音乐的整体融合进行了准备。有趣的是,间奏曲I很难说与通常意义上的“点描音乐”织体有什么关系,可作曲家对点状的构想或是间奏曲I的关键,其中第2十二音序列则主要是以跨度较大的音程作为内部支撑如小九度、大七度。这种变奏的做法似乎也创造出了某种点状的、分散的音响效果。

谱例11:作品F25处小提琴独奏声部间奏曲I材料的演进过程:这一章节可分为两个部分,第一部分是从F17到F22-1,第二部分则是从F22到F27-1。第一部分更多是与第一乐章相关,例如F17处单簧管吹奏的第2十二音序列,其中形成了两个完美对称的乐句,与“种子”乐段遥相呼应。对比第1十二音序列和第2十二音序列的关系,它们之间都没有半音的级进运动,则是通过大七度或小九度跳进的方式将集合[0,1,2]呈示。“钟楼”音乐随及第一次出现,之后弦乐声部以半音滑音的演奏技法和其他声部一起形成大规模的上行状态,这一段音乐气息绵长,又躁动不安,在到达旋律的顶点,被“钟楼音乐”的第二次出现所隔断。其后F22,独奏声部出现了双音演奏的技法,这侧面预示了第四乐章的开头材料。然后一直到F25,小提琴上又演奏了第二乐章那具有辨识度的、跳音演奏技法的节奏型,此处的集合[0,3,4,7]与前述[0,1,4,7]相差半音,具有相似性,见谱例11。不仅如此,它还预示了第二乐章的其他要素:节奏动态、3对2的节奏共置以及类似“口吃”般的重复节奏。由此伴着弦乐声部的柱式和声以及木管穿插叠入的色彩点缀,音乐完美地过渡到了第二乐章。

谱例12:第二乐章核心主题

第二乐章材料的演进过程:整个第二乐章在速度和情绪上与之前形成了剧烈对比。从C段一开始,独奏声部引入了一个有一定长度的、机械化节奏的旋律,并且相互之间重叠,中间则用休止符分隔开来。就像前面B段和间奏曲I一样,旋律中也使用了逆行等方式进行变形,处理方式与之前的段落有一定的联系,见谱例12。而谱例13是此主题的音序排列,可见集合[0,1,4]/[0,1,4,7]。第二行是原型之倒影,这主要是出现在第二乐章的F29-30。可以看出旋律又可分为两个部分,即两段的[0,1,4]部分,以及中间与十二序列有着共同的两端跳进特征的对比部分(谱例12中用虚线划分表示)。而且,这个对比部分并不是建立在[0,1,4]/[0,1,4,7]的基础上,与之替代的是第一乐章中熟悉的旋律小调音阶(或称之为集合[0,1,3,4,6,8,10]),这无疑预示了第四乐章中的核心七音集合[0,1,2,4,6,8,10]。之后在F31处,主题旋律上移纯四度形成了C的第一变奏,然后又在F33处继续上移完成了第二变奏段落,并且在长度上呈逐渐缩减的态势。而这种连续的上行四度,也符合了“种子”乐队动机[0,2,7]的特征,例如原型是以A音为中轴音,F31处上移以D音为中轴音,最后在F33处则移之以G音为中轴。值得注意的还有,谱例12中用小括号所表示的,是每数个音之间就会反复出现的类似于“口吃”般的节奏音型,而这样的重复节奏也促成了某一单音的持续,形成了调性中心,这一特征也将在第四乐章中得到了极大发展。在D段中,C段主要主题并未继续变奏,而是由乐队的木管声部与弦乐声部作连续震音,铜管声部和钢琴在拍点处用sf力度发出敲击般的音响。在这光影氤氲的氛围下,独奏声部一直连续地演奏双音(让人回想到间奏I的后半部分)。而放眼至间奏曲II的开始处,音乐又再次回到了C段的主要主题。并且正由于D段中震音的大量覆盖,模糊了音乐的和声,于是在第二乐章以及其后具有“再现”意味的间奏曲II之间形成了对比。

谱例13:集合[0,1,4][0,1,4,7]的音序排列

间奏曲II材料的演进过程:这一段落分为三个部分,第一部分开始F37是以B音为中心“再现”了第二乐章的主要主题,两小节后并以B音为“镜面”进行逆行,而与之不同的是独奏声部此时脱离了演奏,主要主题是被放置在木管声部和弦乐声部以及钢琴声部,就像是整个乐队融为一体,悠悠地“独白”(见谱例14)。

谱例14:间奏曲II开始处木管声部

此处也同样具有对称特点,但其逆行对称是呈碎片化状态,虽让人联想到“种子”乐段,但是却有着变化、延展的扭曲效果,谱例14中零碎的音型被标以了字母区别,如有音型a的倒影、c的逆行等等。第一部分结束在F40-1处,此时乐队涌至最高点A音,并且在这部分结尾,小提琴、中提琴、大提琴和竖琴用扩大的形态、较慢的速度模仿了之前的主要主题。杜蒂耶将这段描述为“独白”,这是略微夸张的措辞。虽然单个旋律线条占据了间奏曲II的大部分空间,但是织体仍然表现出了一些伴奏的样式。尤其是到F40的第二部分时,这个单旋律线条被彻底破坏了,取而代之的是重复、模仿以及多对位的复调化写作,然后从极高音区开始快速降落至极低音区,其中使用了[0,1,4][0,1,4,7]。一直到F41+2处,此时的旋律声部才出现了分层叠置的[0,1,2],呈(+2-1)形态,最终这个音列附加了一个#C音,形成并预示了第三乐章的核心动机:#G-bB-A-#C。第三部分则一直在强调(+2-1)形态以及第三乐章核心动机(#G-bB-A-#C),彼此密不可分,由此完成了至第三乐章的过渡。在间奏曲II的末尾处,“钟楼”音乐的第三次出现,也由此隔断了间奏II和第三乐章。

第三乐章材料的演进过程:此乃全曲最为抒情和动人的篇章。一开始在F48处,小提琴在气息绵长的和弦背景下轻柔地奏响了“钟楼”音乐的前8号音,开始显现出“钟楼”音乐的融合趋势(见谱例15)。

谱例15:第三乐章开始处小提琴独奏声部

谱例15中八号音中的前四号,分别是#G-bB-A-C,这与之后的核心动机极为相似,可见第四个音做了下降半音的处理。并且之后在第四乐章,“钟楼”音乐也会进行上行四度的移位,正好后四个音就是第三乐章的核心动机#G-bB-A-#C。也就是说,第三乐章核心动机的强调和重复也进一步预示了第四乐章“钟楼”音乐与乐队的融合。此外从前文图示可以看出,第三乐章从宏观上可分成具有三部性的两个部分,分别E-F-E1和G-G1-G2。其中间部分的形态都与两边的形态与素材各有不同,形成局部的对比。接着,在F49-2,一段带有抒情性质的旋律从独奏乐器上流淌而出,抒情单簧管则对位呼应,动听而优美,极富个性和渲染力。其实此处旋律具有两个特点,首先是同谱例12的主题一样,一直有一个持续音在保持,形成调性中心;其次,是同第2十二音序列一样,都有着两端跳进的大跨度音程形态。这种状态一直持续到了F52-1,随后进入了F段。F和E1从音乐发展的态势上看是连续的、不可分割的一体,但其中却包含了两种情绪各异的部分。F段一开始,乐队就以震音的方式继续发展,同时钢琴声部上演奏的是B段的第1十二音序列,这又体现了“渐进生长”的法则,即F段作为记忆提示,同时囊括了B段以及D段的形态特点。一直到F56-2,独奏小提琴上演奏的泛音让人联想到了第三乐章的开始,同时竖琴和极弱的定音鼓的加入,给这部分“再现”添上了一层氤氲的油彩。在F58-2之后,音乐的材料和气质发生了巨大的变化,核心四音动机开始占据主导地位,所有声部根据这一材料,做大齐奏(力度却是pp)让G段具有了如同“众赞歌”(chorale)式的神圣效果。

杜蒂耶常常透露他对中世纪音乐、格里高利圣咏的无比喜爱,这源自于他在巴黎音乐学院求学阶段跟随莫里斯·伊曼纽尔(Maurice Emmanuel)学习的缘故(伊曼纽尔是中世纪音乐研究的集大成者,梅西安也是他的弟子,并且梅西安对希腊音乐和印度音乐的精通也是受益于他的教导)。

F60开始,乐队在连续八度的A音上,将核心动机引至另一个发展方向,即复调化的处理。尽管材料上所使用的都是核心四音动机,然而声部交叉所形成的音色对比都与前后的“众赞歌”形成了段落之间的强烈对比。而后从F62现身的第二次“众赞歌”段落,相比第一次,则显得更加的庞大(见谱例16)。

谱例16:F63-3处的“众赞歌”段落

弦乐声部所有乐器都进行双音拉奏,而钢琴上则弹奏七音和弦——此和弦由两个五声音阶叠置,构成利迪亚七音和弦(其集合体现为[0,1,2,4,6,8,10])——在它的加入以及整个乐队逐步渐强到ff的力度动态下,给整个段落增添了恢弘的气势和丰富的色彩效果。之后随着层次逐层递减,在木管声部的持续A音上,第三乐章就此结束。

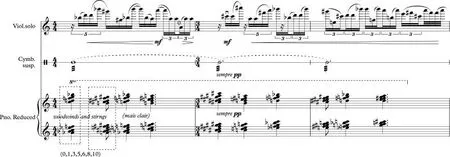

间奏曲III材料的演进过程:杜蒂耶曾坦言,在1983年完成第三乐章之后“遭遇到了瓶颈”,不知如何发展下去。最后他的解决办法是插入了一个带有偶然音乐性质的段落,即间奏曲III。这也是他第一次更是为数不多对偶然音乐记谱方式的探索。不仅如此,此段最惊人的特性是在作品中如梦幻般地开启了记忆模式。在这之前,第三乐章中A音被强调为中心音或持续音,而间奏曲III则保留了A为中心音,并且对其进行重新诠释。双簧管一直强调小字一组的a音,作为一种记忆提示,让人联想到在演奏开始管弦乐队校音时的标准音A。这种非量化的记谱方式,同时也展现了乐器的多种特性,譬如单簧管声部上的“扫帚音”。其次正如卡洛琳·波特所观察的那样,19世纪时期的法国管弦乐队中铜管声部通常是以bB音为校音的标准音。这种独特的标准音在小号声部的使用,逐渐破坏了中心音A的主导地位。最后在F67前,长号吹奏出了#G。这三个持续音,形成了A-bB-#G,又是[0,1,2]的另一体现,并且形成了与“种子”的[0,1,2]集合呈逆行的(+1-2)形态。间奏曲III的和声一开始是具有调式感的F利迪亚七音和弦,随后和声开始逐渐变得复杂化,出现了一个全新的叠置过程。就在F66,bB音在小号声部被引入后,持续的和声转为和弦并置,一开始是由A艾奥里亚和#F利迪亚五音和弦并置而成。然后在F67,第三个调式五音和弦#C利迪亚又在前两个和弦基础上叠置起来(见谱例17)。F68处,这三个并置和弦则很快以大三度的关系移位到bB、F和D音之上。然后,弦乐声部上所演奏的一串到极高音区的滑音完全破坏了这之前的调式七音和弦,最后一次的“钟楼”音乐紧随其后(F69),标志着间奏曲的结束。

谱例17:间奏曲III中的和弦叠置

第四乐章材料的演进过程:作为全曲的终曲,此章拥有三个不同方向的发展轨迹。这三种轨迹也应和了结构安排的“再现”原则,但是杜蒂耶所采用是“间隔再现”,指的是前面乐章和间奏曲中的某些主要“主题”(材料)在时间的间隔中相继再现(这也体现了梦境时间的非连续性)。“种子”乐段的核心集合以及前面各部分中所出现过的主题材料,均在此鱼贯登场。通过有机化的生长衍展,使主题材料达到了完美的融合,且带来了强大的结构凝聚力。在开始的H段中,F70处小提琴的上行双音和弦,让人联想到间奏曲I的后半部分以及D段,而木管和颤音琴则演奏连续的震音,不禁又让人回想起从D段就已衍生的伴奏形态,甚至属于“钟楼”音乐其中之一的颤音琴的加入也象征了“钟楼”的融合趋势。随后F71-2到F71出现了带有指示性的颤音演奏技法,并将第三乐章核心动机进行变形,拼贴上了第二乐章主题中的碎片以及连续的[0,1,2],同时弦乐声部还时不时地穿插了第二乐章中类似“口吃”般的重复节奏,一直到F72遂呈蔓延之势,最终聚集成全曲最紧张、刺激的音乐段落。在F72开始,独奏声部用拨奏的方式演奏了“钟楼”音乐的碎片,第二乐章中那如同“口吃”般的重复节奏音型成为了这部分的主导因素,独奏声部和乐队也错落有致地演奏这番快速的、有节奏感的音型,打击乐则愈加突出,铿锵有力,一路导向最后的高潮段落。此处对第二乐章素材的开发,可看作是第四乐章音乐发展的第一轨迹。

随后F80+3,独奏声部通过一连串的#G音持续,将音乐传递给了乐队,这时具有代表性的“钟楼”乐器如排钹、钢琴、竖琴、颤音琴和钢片琴悉数登场,然而此时的演奏只是“钟楼”音乐的碎片。这些碎片与独奏声部、弦乐以及铜管所演奏的缓慢抒情的音乐形成了鲜明对比,让听众的心中油然生起一种接下来将会发生剧变的预感(K段中“钟楼”音乐的更大融合)。更奇妙的是,在这个段落的末尾(F83-1),单簧管和双簧管的突然演奏,让人如梦如幻地听到了A段中的六音和弦(和声场的变形)。然而在最终的高潮段落之前,即J段开始,又一段缓慢的、有着下行轮廓的旋律从独奏小提琴上悄然而至,每到一个乐句的结尾时,都浮现了如“种子”乐段结尾般的(+2-1)音型,仿似有那么一点再现的意味,这时除弦乐之外乐队其他声部都停止了演奏,而弦乐所演奏的和弦正是建立在曾出现过的WT0+[0,1,2]的基础上。J段的另一部分是F85到F87-1,此时“钟楼”乐器之一的钦巴龙琴又开始演奏“钟楼”音乐的碎片,逐渐把音乐推向最终的高潮。纵观整个J段可以发现第四乐章的第二发展轨迹,即是对“种子”乐段的再现处理。

第四乐章的第三轨迹自然是“钟楼”音乐的不断融合。最后一个段落K段也因为其内部的组织可分为两个小的部分。一个是从F87开始,打击乐乐器通通鼓、邦戈鼓也开始叠入到乐队之中,弦乐器上与之附和做ff的拨奏,木管则演奏B1段旋律的变形,铜管声部在设计好的拍点处突强突弱,让此刻的音乐显得极不稳定、躁动不安。弦乐声部所演奏的16音符节奏音型预示了接下来“钟楼”音乐最终融合的节奏与形态。于是从F88开始,在这个全曲最后的高潮与阶段中,钟楼音乐不再是被打断,而是连续地流畅地在音乐中穿行(见谱例18)。“钟楼”音乐最终如期地融入到了整个乐队的发展之中,再不是一个隔离和静态的局面。最后,音乐积蓄了紧张的戏剧气氛,随着音型的渐快、力度的增强,音乐剧烈强劲,在色彩斑斓的高潮中结束了全曲。

谱例18:作品F88处缩谱

从之前的分析中,可见各部分之间具有着错综复杂的组织关系,这是通过一系列派生、分裂、变形等等有机的发展手段,促使全曲成为了一个段落彼此交织、一气呵成的多变统一体,以至于在杜蒂耶成熟时期的所有作品中,他几乎从来都没有让某一个主题如复制般地原样再现。然而这就是对“渐进生长”进行考量的困难,这种形式的音乐生长原理很难说是一个理论体系化的作曲技法,它更多的是一种美学观念,甚至于是一种现象。但是在对其脉络梳理的过程中,不难发现一切的变化重复都是在跟同时间、记忆进行搏斗与较量,这也同时从侧面展现出了作曲家对材料之时间衍展的娴熟把控能力。

结 语

小提琴协奏曲《梦之树》是杜蒂耶成熟时期的代表作品之一,同时更是20世纪同类体裁作品中的翘楚。音乐的重复和变化,甚至无形间对记忆的操纵都成为了一种表现音乐结构力的进程,记忆的现象和信号不断依附在微妙变形之后的音乐素材上,让全曲的每一个段落彼此相似、相连,却又互相“失真”和“扭曲”。甚至于纵观杜蒂耶的音乐生涯,其“渐进生长”还存在跨作品的生长现象,每一部作品有着非常近似的处理方式和气质,它们似乎属于同一个作品却又迥然不同,仿佛杜蒂耶是在用一生的时间去创作“一部作品”。然而忠于自己并不意味着与创新相悖,随着时间的增长日渐精益,这“一部作品”生出了它形态各异的分支,同一中又包含了相异,这无疑造就了杜蒂耶音乐强烈的个性标志。当笔者在解析作品的渐进生长时,在被他那极富感染力、诡秘梦幻的音乐语言所骇然的同时,又深深折服于其巧妙的逻辑构思和音乐内涵。正是他在创作中不随波逐流,独立思考,将音乐根植在传统之上,吸纳各类“新技术”,才最终开辟了一条杜氏风格的音乐语言体系,也随着21世纪的到来,其音乐的可贵之处也开始得到人们的重新认识。就像他的学生法国频谱派作曲大师格里塞(Gérard Grisey)所评价的一样,这位“革新家”(Innovator)同“二十世纪所有真正有追求的人一样,拥有巨大的创新能力,但是这并非是在结构主义上,而是在心理分析层面上的创新。”[5](P449),这句话道出了杜蒂耶的音乐魅力以及渐进生长的本质。——

注释:

①“渐进生长”的翻译借鉴自上海音乐学院罗林卡的博士论文,另有不同译本乃中央音乐学院邬娟的硕士论文中所译释的“递次演进”,均为同意。本文因分析杜蒂耶的小提琴协奏曲《梦之树》,念其标题表象与作品内涵有某种契合之处,故取其“生长”之意。

②乐曲的开头片段具有自由化的特点,于是采用虚线小节线,为了与实线小节线区分开,这里采用了术语“次小节”(sub-measures)。