轻足远去 遗爱学林

——怀念王世家先生

2021-11-17聂运伟

聂运伟

2020年12月7日,刚做完一个手术,出院回到家中。得知王世家先生病逝的消息,悲痛之情在心里盘桓了多日,久久难以平息。病床上,翻检出二十几年前世家先生给我的4封手书,往事历历在目。睹物思人,对先生的怀念不禁又多了几分。

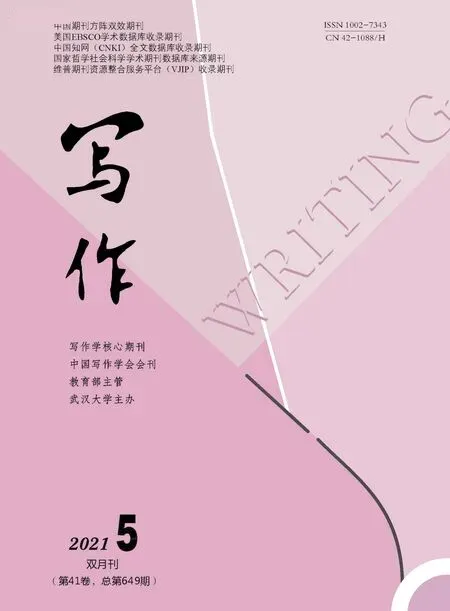

20世纪90年代初,人格外懒散。授课之余,常反复品读鲁迅的《故事新编》。或许,鲁迅嬉笑怒骂、尖刻油滑的笔法很贴切那时的心境。读来读去,有些手痒起来,便想对《故事新编》一篇篇地写个解读式的小文。但写了一些草稿之后,又忙于俗事,搁下了。1992年暑假,酷热难当,其时还没有空调。躺在竹床上重读几篇小文,觉得还有点意思,就整理出《〈补天〉新解》一文,开学后寄给了《鲁迅研究月刊》。不久,收到世家先生的回信:

运伟同志:

大作一篇已妥收。决定安排在敝刊今年第十二期上刊发,请不要它投。

特告,盼常联系。

匆此

敬礼

鲁研月刊

王世家

十一月十日

图1

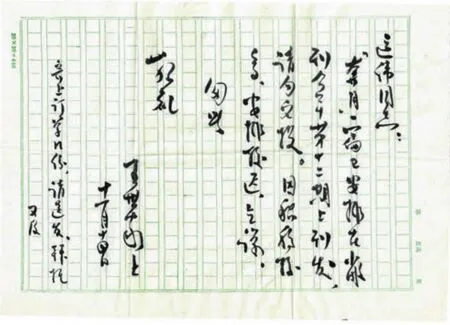

当时的我,非现代文学研究领域中人,孤陋寡闻,也不识世家先生。我拿着此信,向我所在的湖北大学中文系的鲁迅研究专家王敬文先生求教。经王先生指点,方知世家先生是鲁迅研究的编辑大家。小文能得到世家先生的认可并在《鲁迅研究月刊》发表,自然很是高兴。1993年上半年,我整理出《历史的虚构与艺术的虚构——〈奔月〉试析》一文后,又给《鲁迅研究月刊》寄去。世家先生回信道:

运伟同志:

《奔月》一篇已安排在敝刊今年第十二期上刊发,请勿它投。因积稿较多,安排较迟,乞谅。

匆此

敬礼

王世家上

十一月十四日

寄上订单几份,请送发,拜托

又及

图2

世家先生的第一封回信给我的是高兴,第二封回信让我高兴之余又多了一份感动。我一个籍籍无名的后学,写文章还在牙牙学语,小文能被先生相中,已是荣幸之事。“乞谅”二字真是暖人心怀,对先生的崇敬亦油然而生。后来读了许多民国时代的编辑大家与作者的往来书信,方识先生谦和的文士风采,乃有厚重的文化底蕴,浸润着一种沁人心脾的人文精神,还有鲁迅先生为年轻人的成长而“俯首甘为孺子牛”的情怀。

我一直未能与先生晤面,聆听先生的教诲,今日思之,不无遗憾。90年代末期,曾到北京出差,特地去鲁迅博物馆,想拜见一下先生,不巧他外出开会,不在北京。世家先生去世后,在缅怀先生的诸多文字里,我读到人民大学黄海飞博士的一段话:“先生浸淫鲁迅著作四十余年,与鲁迅著作身心合一,身体力行鲁迅之精神。先生嫉恶如仇,对于学界某些乱象、某些谄媚之人是嗤之以鼻、横眉冷对的。而对于青年,则极为热情。笔者有缘于2017年访谈先生三次,每次去到先生家,先生都泡好一壶茶放在我面前,让我自斟自饮,先生则开一瓶啤酒,以酒代茶。然后在而已斋中,先生开始谈天说地,话题却总不离鲁迅。12月12日去送别先生,他安静祥和地躺在棺中,凸起的颧骨显出略有些黑瘦的脸庞。那一刻,我记起鲁迅先生逝世的遗容,是如此的神似。我想,世家先生体内是有鲁迅先生的精魂吧。”我以为,这段话正是对我心目中的王世家先生的逼真写照。

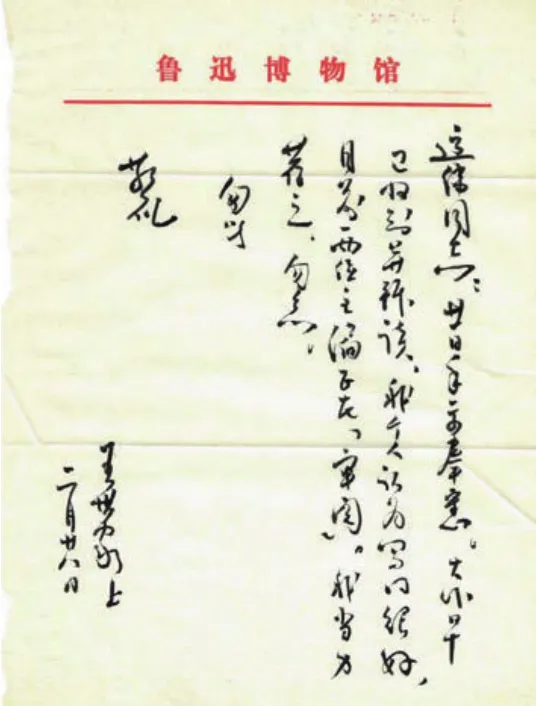

大概是1994年下半年,我改定《〈铸剑〉之阐释》后,给《鲁迅研究月刊》寄去。转年二月,因没有收到编辑部的回音,便给世家先生致函,询问结果。先生旋即回复我:

运伟同志:

廿日手示奉习。大作早已收到并拜读,我个人认为写得很好,目前两位主编正在审阅。我当力荐之。勿念。

匆此

敬礼

王世家上

二月廿八日

图3

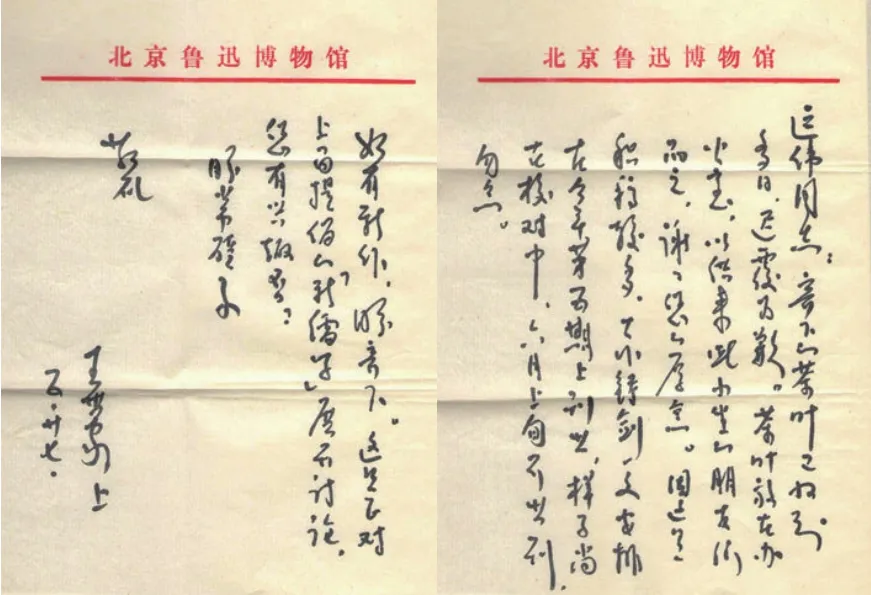

收到此信后不久,一位与世家先生相识的同事从北京出差回校后,专门找到我说:世家先生对你关于《故事新编》的研究很感兴趣,他希望你长期做下去,争取写出更有分量的文章。我对先生的鼓励心存感激,马上写了一封回信,还寄去了一斤湖北恩施的新茶。没多久,世家先生就寄来了回信:

运伟同志:

寄下的茶叶已收到多日,迟覆为歉。茶叶放在办公室,以供来此小坐的朋友们品之,谢谢您的厚意。因这里积稿较多,大作《铸剑》一文安排在今年第五期上刊出,样子尚在校对中,六月上旬可出刊,勿念。如有新作,盼寄下。这里正对上面提倡的“新儒学”展开讨论,您有兴趣否?

盼常联系。

敬礼

王世家上

五月二十七日

图4

世家先生的鼓励和期盼让我重拾人文研究的热情和兴趣,不几日,就制定了一个研究计划,并设想写出一篇《故事新编》研究的宏观性的文章,全面阐述自己对《故事新编》创作历程的理解,再赴京向世家先生请教。不曾料到的是,不久之后,自己神使鬼差地答应系里兼职了一个行政职务。那时年轻,以为可以两相兼顾。谁知岁月蹉跎,一晃就是近十年的时间,行政事务终日缠身,静心读书写作竟可望而不可即。那些年倒经常去北京,每次都有去拜见世家先生的想法,但一想到先生期盼我写出“新作”,拿出有分量的东西,顿生愧疚之意,不敢迈进鲁迅博物馆的大门。这期间也曾勉力写出过《〈故事新编〉研究札记》《试论〈故事新编〉中的结局现象》两篇小文,只是自觉与先生的期盼有差距,也就没有投向《鲁迅研究月刊》。2003年,自己在《文学评论》发表了《缘起中止结局——对〈故事新编〉创作历程的分析》,算是对《故事新编》的一个总括性的探讨。趁出差北京,又一次去了鲁迅博物馆,不料先生此时已退休,再次无缘一见先生。此后的十余年,很少去北京,但报刊上有关世家先生的信息,会很留意地关注。在一些会议的照片中,我见识了世家先生:清癯的脸上,有一副宽大的眼镜,嘴角总是挂着一丝温和的笑意。先生去世后,周楠本先生在《中华读书报》上写了《追忆王世家先生》一文,随文刊发的一张合影照里,世家先生神情依然如此。我收藏了这张照片,以之寄托心中那份永远的纪念。

学界没有忘记世家先生。

孙郁先生说:“在编辑部狭小的屋子里,不时有些研究者小聚。王世家、张杰、周楠本等围在一起,谈鲁迅,谈文坛掌故。有时候一谈就是一夜,编辑部一片狼藉,但许多闪光的思想就来自这里。”

房向东先生说:“王世家先生义务为林辰先生整理《鲁迅传》遗稿,他对作为出版人的我说,他不要任何报酬,但是,林辰一生研究鲁迅,为《鲁迅全集》的注释工作呕心沥血,他的孩子是踩三轮车的,希望我们出版社多开一些稿费,接济他们的生活。”

周楠本先生说:“我协助世家先生工作整整十年时间,从1991年2月到2001年初他退休。我的工作主要是校对。另一位责任编辑张杰兄主要审阅稿件。编辑策划、组稿等等劳心之事完全依赖世家先生……世家在主持《月刊》期间,自己没有写过一个字,没有发表过一篇文章。过去我误以为他虽是一位编辑好手,却不长于撰述;但是他在退休之后却发表了不少扎扎实实的校勘考据文字。事实纠正了我对他的认识欠缺。”

这些出自世家先生生前好友的文字,无疑让我心目中的世家先生更加鲜活,充溢着精神的光辉,给我人格的力量。自己退休后,又开始重读鲁迅,版本正是世家先生与止庵先生共同编辑的《鲁迅著译编年全集》。这是世家先生退休后为学界做的一件功德无量的大书,把鲁迅的全部作品,包括创作、翻译、书信和日记,首次按编年体编排,清晰完整地再现了鲁迅的文字生涯,为追踪鲁迅思想发展脉络的思想史研究提供了坚实的文献基础。这套全集凝聚了世家先生毕生热爱鲁迅、传播鲁迅思想的全部心血,我想,鲁迅永存,先生亦会永存。

2019年元月初稿

2019年8月改定