洛阳考古 发掘千年帝都的高光时刻

2021-11-16石岩

石岩

“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”没有哪座城市像洛阳一样,曾以“中国”二字为别称,承载着中华文明厚重而丰富的历史。

作为中国历史上建都朝代最多、建都时间最长的古都,在面积不过数百平方千米的土地上,上下3000年间,洛阳先后成为数个王朝的政治、经济和文化中心。仅仅沿伊洛河东西绵延30多千米的范围内,便先后发掘出二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城遗址,分布之密,举世罕见,史学界因而有“五都荟洛”之说。

班固的《汉书》、司马光的《资治通鉴》在这里完成,著名的“建安七子”“竹林七贤”也曾云集洛阳,左思一篇《三都赋》使“洛阳纸贵”……以洛阳为中心的河洛文化和河洛文明早已成为华夏文明的重要组成部分。

汉魏洛阳故城

走近河南偃师、孟津交界处,一段连绵千米的汉魏洛阳故城城墙映入眼帘,尽管历经上千年风吹雨打,但它仍显现出昔日京都的兴盛与繁华。

罗马帝国与古中国仅有的5次交往中,有4次使者都是来到汉魏洛阳故城,这座城市见证了中西方文化交往的开始以及丝绸之路第一次延伸到欧洲的过程。

汉魏洛阳故城在今河南省洛阳市东约15千米。西周初,在此筑城,称成周。因在洛水之北,故称洛阳。该城延续使用近1600年,东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代先后以此作为国都,都城史长达540年以上,是中国沿用时间最长的都城。由于东周城考古确定较晚,人们习惯称其为“汉魏洛阳故城”。

公元25年,刘秀在洛阳建立东汉政权,洛阳成为东汉以及其后的魏晋、北魏都城。统治者在此经营时间长达500余年,至初唐方废止,其间经过多次修筑、废毁、再改建,城市形制变化极为频繁复杂,是了解中国古代早、中期都城形制与发展变化的重要城址。尤其是在北魏时期,洛阳城面积达到100平方千米,超过了隋唐长安城。

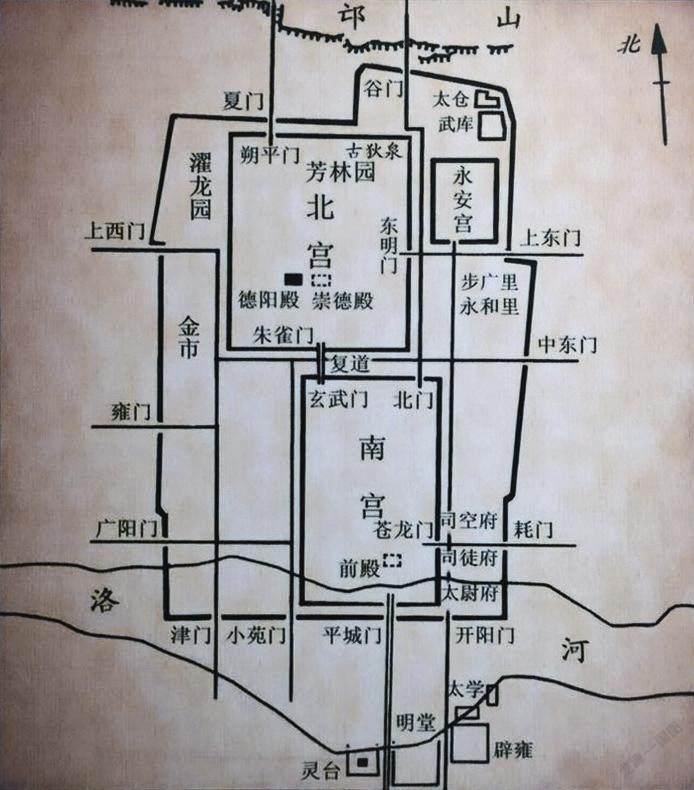

今天的汉魏洛阳故城遗址现存格局及遗迹以北魏时期为主,包括宫城、内城、外郭城三重,部分城墙至今仍屹立在地面,城垣四面设12门,城内24条大街纵横交错,建有北宫、南宫,有宫殿20余座;城外建有明堂、辟雍、太学、灵台和众多苑囿。

在东汉洛阳城营造之初,沿袭西汉南北二宫为主的宫城布局形制,城内由若干宫城组成,且排列比较紧密。洛阳城内主要作为皇宫、禁苑、仓库、官署等使用,礼制建筑与市场以及一般居民区大都在城外。

东汉末年,洛阳城毁于战火。曹丕废汉献帝建立魏后,建都洛阳,在东汉洛阳城废墟上重建都城,南北宫格局形制也随之发生变化。2012—2015年以太极殿为中心的宫城中枢区考古勘察,证实了洛阳宫城是一座居北居中的单一宫城,由此确认了由汉代多宫制到居北居中单一宫城形制的转变时间,该宫城形制的出现时间由以前认为的南北朝时期提早到三国曹魏时期,这在都城发展史上具有标志性意义。

曹魏洛阳城的宫殿布局直接影响到其后各朝代。随着宫城形制的变化,新筑宫城正门阊阖门南面的大城宣阳门,也成了大城南墙的正门,二门之间的御街成为整座城市的南北轴线。魏明帝曾置铜驼诸兽于阊阖南街,故后代也称其为铜驼街。

司马炎建立西晋后,仍沿用曹魏时期的城池,城市形制与布局无大的变化。不过,西晋后期,洛阳都城又一次毁于战火。

北魏孝文帝自平城迁都洛阳,在魏晋城址基础上重建洛阳城,但城市形制再次发生较大变化。宣武帝景明年间,将汉晋洛阳大城变成内城,内城呈不规则的长方形,大体上长九里,宽六里,古人称之为“九六城”。在内城外新建外郭城,整个郭城东西宽10千米,南北长10千米,堪称世界上最大的古代都城。这一时期,一般官宅、寺院、民居、手工业作坊和市场大都在内城以外的郭城内。北魏外郭城的出现是汉魏洛阳城形制演变中一次最重要的变化,该城出现了由郭城、内城与宫城组成的三道城圈。这表明,以都城为代表的中国古代城市逐渐发展成为布局严整、中轴对称的封闭式里坊制城市。

北魏的宫城则基本沿用魏晋时期的洛阳宫城。据考古勘探,北魏宫城呈长方形,横穿的东西御道将其分成南北两部分。其中宫城南半部正殿为太极殿,另有太极东西两堂、朝堂等重要殿址。北魏宫城的南、北两部分也如同魏晋时期的洛阳宫城,在有些记载中已被明确称为“二宫”,但此“南宫”与“北宫”已然不是秦汉时期洛阳城中对峙的南北二宫。北魏宫城以南的城市街道布局格式仍沿袭魏晋,如宫城阊阖门南至宣阳门的南北大街—铜驼街,仍是该城的南北轴线。

北魏孝武帝永熙三年(534年),东、西魏分立,各建新都,洛阳成了诸强夺取天下的必争之地,连年不断的战争使洛阳城再一次沦为废墟。

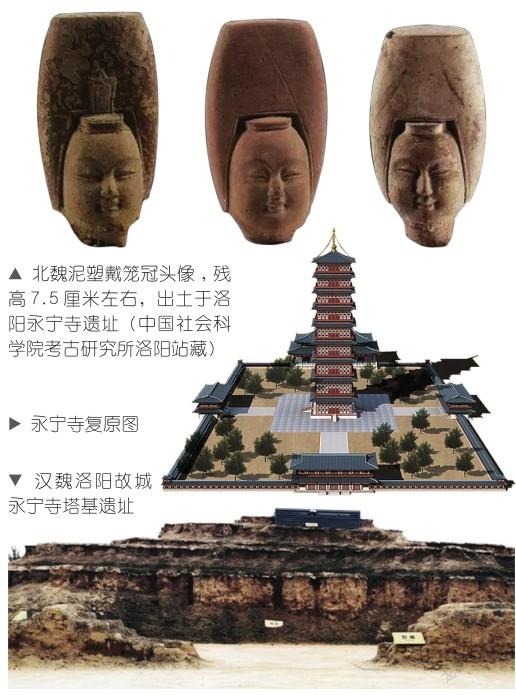

在汉魏洛阳故城城址上,考古人员先后发现东汉灵台遗址、熹平石经残片、西晋辟雍碑、北魏永宁寺遗址及佛像等珍贵文物。这些出土文物的发现,起到了印证历史、纠正历史、补充历史的重要作用。

在宫城南墙偏西,有门址一座,为北魏时的阊阖门。这是目前所知宫城正门建造的最早实例,也是迄今为止发掘所见的最早的宫城门阙。

在汉魏洛阳故城内城的北垣东段、西垣北段、金墉城外,均建有“马面”,当地群众称为“炮台”。“马面”建筑始于魏晋,是迄今我国内地古城中出现最早的“城垛”实物。

在汉魏洛阳故城南郊,考古人员发现了距今已有1900多年历史的东汉灵台遗址。作为当时全国最大的国家天文台,灵台延续使用长达400年。东汉科学家张衡曾两次任太史令,亲自参与主持过当时洛阳灵台的天象观测和天文研究,他设计制造的“浑天仪”“地动仪”都安放在这里。

在今河南偃师佃庄乡太学村附近,考古发现一处夯土基址,并出土大量“熹平石经”和“正始石经”残石,证实这是建于东汉光武帝时的太学遗址。

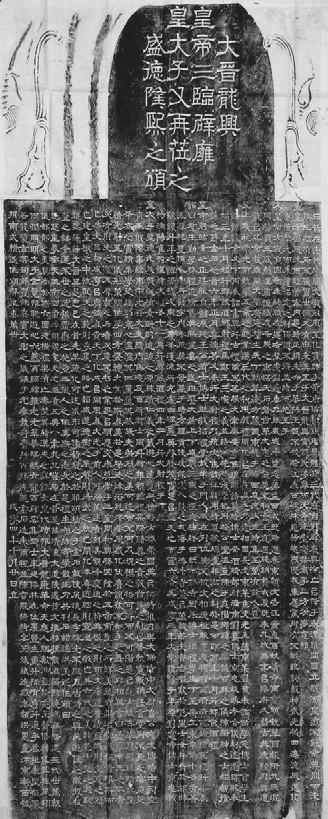

西晋辟雍碑,西晋咸宁四年(278年)立。1931年出土于洛阳东郊15千米,偃师市大郊村北,原西晋太学遗址,今保存在东大郊村。该碑在我国文化教育史、书法艺术史上占有重要地位。

永宁寺位于汉魏洛阳城宫城南约500米处,始建于北魏孝明帝熙平元年(516年)。它的出现是佛教中国化的重要标志,在中国建筑史、佛教史、雕塑史上都占有重要地位。1979年,在对永宁寺塔基遗址的发掘中,出土了大量精美的佛教塑像。

汉魏洛阳故城代表了我国古代城市发展演变的一般规律,在古代都城发展中起着承上启下的作用,对后来都城建筑形制、设计规划的影响达千年之久。

隋唐洛阳城

汉魏洛阳故城引伊洛河水而成护城河,隋唐洛阳城则跨河而建,城内河渠纵横,仿佛动脉和毛细血管,塑造了城市的体格和风度。2021年3月19日,隋唐洛阳城玄武门遗址入选2020年度河南五大考古新发现。这一评选结果,把隋唐洛阳城带入众人关注之下。

隋唐洛阳城始建于隋炀帝大业元年(605年)三月丁未,杨广下诏尚书令杨素、纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京。十个月后,东京城完工。大业五年(609年),改名东都。唐东都城的宫室创自隋朝,到唐高宗时又对东都略作整修。

东都城历经隋、唐两代的苦心经营,构筑起了一个庞大的城市空间体系,逐渐成为拥有百万人口的东方大都会。先后在这里建都的有隋、唐、后梁、后唐,作为陪都的有后晋、后汉、后周、北宋等,计约530余年。

史料记载,隋唐东都城规模巨大,是个南宽北窄的不规则长方形,周长52里,主要由外郭城、宫城、皇城等组成。洛水自西向东将隋唐洛阳城分为南北两部分。宫城和皇城周围还分布着圆壁城、曜仪城、东城、含嘉仓城等重要附属建筑。宫城内殿堂错落,主要有乾阳殿、大业殿、文成殿、武安殿等,殿庭周围遍种奇花异木,其中以乾阳殿最为壮观,居城外百里能望之。在宫城西南还有规模巨大、风景优美的上阳宫。皇城在宫城南,是百官府第。外郭城则是官吏私宅和百姓居所。

洛阳当时的城市空间结构可以用四个字来概括,即城、苑、窟、墓。其中,城包括宫城、皇城、东城、含嘉仓城及外郭城等由城垣围绕的城市范围;苑主要指隋、唐两代的离宫别苑;窟是指以龙门石窟为中心的龙门地区,是东都城重要的佛教文化区;墓是指隋唐洛阳城垣之外隋唐时期的大量墓地。

隋炀帝时期,在城郭西建造了一座规模很大的园林—西苑,其周长200余里,造山围海,遍布亭、阁、台、观,并有龍鳞渠屈曲周绕。唐武则天时,此园改名为“禁苑”。武则天又在龙门北修“上林苑”,达官贵人也自建名园。她治下的洛阳城,拥有世界上最辉煌壮丽的宫殿群,周围流淌着多条河流。当时,牡丹已普遍栽植,品种繁多,故洛阳又有“花城”之称。

隋唐洛阳城遗址是我国现存隋唐时期保留较为完整的大型古代城市遗址,位于汉魏洛阳故城之西约10千米,南北最长处7312米,东西最宽处7290米,面积约45.3平方千米,其外郭城南宽北窄,城墙全部用夯土筑成,基址宽约15~20米,东西两墙下面发现有石板砌的下水道。洛阳宫城和皇城置于北区的西部,皇城的东侧还建造有若干官署。最外层的郭城上修筑有8座城门,其中南垣上有3座城门,定鼎门居中,系郭城正门,地位最高,建筑最宏伟,是隋唐洛阳城的标志性建筑。定鼎门正对皇城正门端门,两门之间为定鼎门大街,隋炀帝将其命名为“天街”。隋唐时期,天街道旁遍植樱花,是世界上最早的樱花大道。天街最宽处达到140余米,是迄今为止考古发现的最宽的古代都城道路。城内街道横竖相交,形成棋盘式的布局。

宫城位于外郭城的西北部,平面略呈长方形。城墙宽约15~20米,中为夯筑,内外砌砖。在宫城中轴线上,发现多处大片夯土殿址,西部已发掘出多处长方形基址和一处石砌圆形基址。勘查探明了宫城东南侧自成一城的东宫以及北部的陶光园、中部偏北的徽猷殿、西北部的九洲池,特别是宫城内武则天时的明堂遗址的发掘,是迄今洛阳隋唐东都城考古最重要的发现。遗址的方位、形制、建筑特点,与文献记载的明堂(开元年间改称含元殿)颇相符合。在夯土殿基正中,有由4块大青石构成的巨型柱础,柱础外圈直径4.17米,内圈直径3.87米。它的发现为进一步弄清宫城内宫殿的布局,逐步复原宫城、皇城内的建筑,确立了准确标志。

从考古发现看,诸小城中最重要的是东城北面的含嘉仓城。含嘉仓城始建于605年(隋大业元年),经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百粮窖,东西成排,南北成行。先后发掘了12座粮窖,其中9座出有铭砖,记载着粮窖在仓城中的方位,储粮的品种、数量,粮食来源、入窖年月、运输和管理人员的官职和姓名。第160号窖还保存有约25万千克的炭化谷物。含嘉仓城的发掘,为研究隋唐时期大型官仓的仓储和管理制度,提供了重要的实物资料。

曾经的隋唐洛阳城见证过无数历史的高光时刻,众多文人为其折腰,与这座城市结下了不解之缘。2020年5月,位于隋唐洛阳城里坊区履道坊的白居易宅院被发掘出来。长期生活在履道坊的白居易,足迹遍布洛阳城内外,不吝在大量的诗歌中描绘洛阳的里坊风情。透过白居易笔下里坊间的桥、门、楼、堂,今天的人们得以明了些许由隋及唐的都城格局,窥见中唐时期的家国风云。白居易在洛阳时创作了800多首诗,这座城市的诸多美景化为绝妙的诗行,积淀于白氏的卷帙之中。“唯此不才叟,顽慵恋洛阳。”(《饱食闲坐》)白公一生闲适恬淡,最后长眠于隋唐洛阳城的南郊。

隋唐时期,中原城市形态布局对周边地区和国家产生很大影响,唐王朝许多边城和周边国家的城市规划建设都受到了洛阳城的影响。

李唐以降

李唐以降,五代时期的梁、唐、晋三朝皆以洛阳为都。杀伐频仍,战事不断,对东都城市建筑造成较大破坏。北宋时期,赵匡胤屡次欲迁都洛阳,但遭到大臣们的强烈反对;后,将洛阳定为西京,因袭隋唐旧城,城市面貌有所改观。南宋高宗建炎二年(1128年)三月,金人迁西京之民于河北,并对洛阳城大肆焚毁。从此,洛阳的政治地位急剧下降。金代,为便于军事防守,洛阳城垣范围大大收缩,并修筑了中京城,城市范围主要包括隋唐东都的东城和洛北里坊区的一小部分。元、明、清三代亦用该城。这就是今天我们常说的洛阳老城,其平面形制大致呈方形,边长1.5千米,面积2.25平方千米,约为隋唐东都城面積的1/21。

身处闹市的洛阳老城十字街,依旧沿袭着深埋于地下的隋唐街道遗痕。如今,在老城区的考古工地,还能发掘出隋唐时期的建筑基址、夯土城墙、灰坑、烧窑;在热火朝天的建筑工地上,偶尔能捡到残断的唐砖宋瓦、粗陶细瓷。这些遗址和遗迹默默诉说着故都昔日的繁华与壮美。