豫见文明 从中原古都看“最早中国”

2021-11-16翟胜利

翟胜利

中华文明的起源、形成与发展经历了长期的历史过程。浩如烟海的文献典籍记录了商周以来3000多年的中国历史,一系列重大考古发现实证了我国百万年的人类史、1万年的文化史、5000多年的文明史。考古学将埋藏于地下的古代遗存发掘出来,把尘封已久的历史揭示出来,把典籍中的文字变为有迹可寻的存在,为我们展现了真实的古代历史文化面貌。

近百年来,随着考古事业的持续开展,源远流长、博大精深的中华文明更加清晰而全面地呈现在人们面前。城市是汇聚早期文明的重要载体,也是判断早期国家起源和发展的重要标志。人们在以河南为中心的中原地区,发现了夏商周时期的一系列古代都城,辉煌灿烂的华夏文明和久已远去的中原王朝,以一种别样的方式重新回到人们的视野之中。

夏商二里头

二里头遗址位于今天洛阳盆地东部的洛阳市偃师区,南临古洛河,北依邙山,背靠黄河,其核心区域分布于二里头、圪垱头、四角楼三个自然村周边,面积不少于3平方千米。1959年夏天,著名考古学家徐旭生率队在豫西进行“夏墟”调查时,发现了二里头遗址,从此拉开了夏文化考古探索的序幕。1977年,夏鼐首提“二里头文化”的命名,并被学界普遍接受。经过60余年的持续工作,二里头遗址的发掘与研究取得了一系列重大收获。

这里发现了大型宫殿、居住遗址、手工制陶作坊、铸铜作坊、窖穴、贵族及平民墓葬等诸多遗迹,出土了大量石器、陶器、玉器、铜器、骨角器及蚌器等遗存。中国社会科学院考古研究所研究员许宏把二里头称为“最早的中国”。这里的考古发现开创了许多“中国之最”:最早的“井”字形城市主干道网、最早的双轮车辙、最早的有中轴线布局的大型“四合院”式宫室建筑群以及最早的成组多进院落宫室建筑群、最早的国家级祭祀遗迹和祭祀区域、最早的大型围墙官营作坊区、最早的青铜器制造作坊和绿松石器制造作坊,等等。

自20世纪60年代以来,二里头陆续发现了数十处大型建筑遗址。最早发现的1号宫殿由主殿、廊庑、东厨、大门、庭院等组成,规模宏大、结构复杂。2号宫殿应该是带有宗庙性质的建筑。2011年发掘的5号基址是迄今所知年代最早、保存最好的多进院落宫室建筑群的源头。始建于3700多年前的宫城是整个都邑的核心,虽然面积仅为明清紫禁城的七分之一,却是中国古代宫城的鼻祖。

20世纪70年代,2号宫殿基址东侧探出一条南北向大路,这条近700米的大路成为破解二里头都邑宫城区布局之谜的一把钥匙。2001年初,二里头遗址附近的村民议论自家地里小麦长得不好,考古队员推测该地块下有夯土建筑基址。经过钻探,考古队员发现地下埋藏着一条东西向的大路,和此前发现的那条南北向大路形成宫城区东侧主干道的十字路口,该路口也被称为“中国最早的十字路口”。随后,第三条和第四条道路相继被找到。随着二里头都邑中心区纵横交错的井字形道路网重见天日,中国最早的城市干道网也被定格在这里。二里头遗址发现的4条大道不仅连接交通,更是构成二里头都邑功能分区的重要界线,形成“九宫格”的中路,宫城区位居中心。这里还发现了中国最早的双轮车辙痕,将我国双轮车的出现时间上推至3700多年前的二里头文化早期。

二里头一系列考古发现揭示了距今4000年左右中原地区等级分明的社会结构和秩序井然的统治格局,充分体现出二里头作为王国权力、祭祀、礼仪、经济等方面核心中枢的地位。这是一座公元前2000纪前半叶最大的中心性城市,是中国最早的王朝都城遗址,也是东亚大陆最早的核心都邑。

北京大学考古文博学院教授、夏商周断代工程首席专家李伯谦认为,二里头遗址宏大的规模、丰富的内涵及其反映出来的众多发明创造,代表了夏王朝中晚期华夏文明发展的新高度。从这个意义上看,二里头都邑遗址堪称中华文明从古国迈入王国的一个重要标志。2019年建成开放的二里头夏都遗址博物馆与二里头考古遗址公园坐落于洛阳市偃师翟镇古城快速路北,系统展示了二里头遗址的考古成果、夏文化探索历程以及夏商周断代工程和中华文明探源工程的研究成果。

1983年,在距离二里头遗址仅6千米的偃师城西,考古学家又发现一座规模宏大的商代早期城址,即偃师商城。城内发现有大型宫殿建筑和军事防御设施,街道纵横,王城、府库、兵营、城门排列井然有序。2019年以来,城内又发现了商代早期的粮仓建筑群和完备的城市水系。偃师商城的发现和研究,对于我们认识夏商王朝的社会历史、探索夏商之际的一系列重要学术课题都有极为重要的价值。

郑州商城

有人说,郑州是一座新城,因为这座城市是最近100多年才发展崛起的,是一座火车拉来的城市,它的早期崛起与京汉铁路以及陇海铁路有着莫大的关系;也有人说,郑州是一座古城,因为郑州城市中心区下面存在着一个3000多年前的都城遗址—郑州商城。

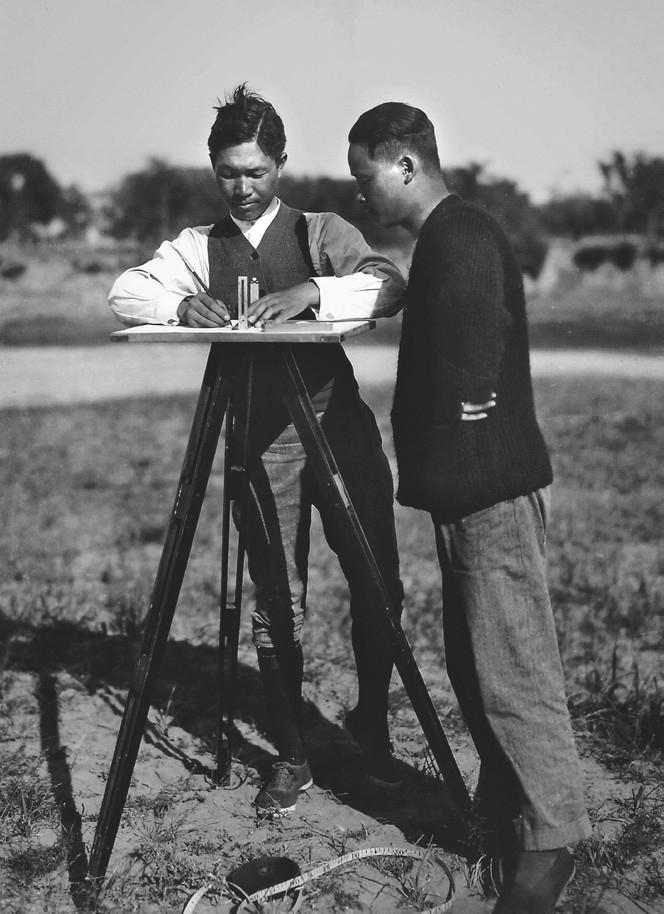

郑州商城是一座商代前期的都城遗址,主要分布于今天郑州市的管城区、金水区一带,距今已有3500年左右的历史。郑州商城的一系列发现,离不开一位名叫韩维周的小学老师。韩维周可谓我国考古事业先驱中的一员宿将。20世纪20年代初,韩维周就读于开封的河南国学专修馆,毕业后进入河南古迹研究会从事考古工作。期间,他曾多次参加安阳殷墟、浚县大赉店、浚县辛村卫国墓地等的考古发掘活动。1938年,日军攻陷开封,古迹研究会被迫解散,韩維周回到巩县老家任小学教员。在此期间,他对郑州周边的文物古迹多有留意。1950年秋天,韩维周来到郑州城南二里岗一带查勘,发现了一些绳纹陶片和磨光石器。经文物部门鉴定,这些都是商代遗物,引起了考古工作者的关注。

正是这次意外发现,揭开了一座商代王都的神秘面纱。1951年,中国科学院考古研究所(即后来的中国社会科学院考古研究所)河南调查发掘团在郑州商城进行考古调查。他们根据采集标本推断,这里是一处早于安阳殷墟的商代遗址。这一重大发现,引起考古学界的广泛关注。从1952年开始,考古工作者正式在这一区域展开考古发掘工作,一座沉睡了3000多年的城市重新呈现在人们面前。

迄今为止,郑州商城内发现了三重结构城垣建筑和宫殿建筑群,城外发现了铸铜、制骨、制陶手工业作坊遗址,另有商代窖藏、祭祀区、墓葬群、水井、灰坑等大量遗迹,出土青铜器、陶器、原始瓷器、玉器、石器、象牙器、习刻甲骨等大批遗物。1974—1996年,商城外侧清理的三个青铜器窖藏坑,出土了杜岭方鼎等一批极具代表性的商代前期王室青铜重器,为探讨郑州商城的兴废和商前期都城研究提供了重要依据,也为我们了解商代前期王室礼制、青铜铸造工艺及这一时期手工业整体发展水平提供了契机。

郑州商城总体由宫城、内城、外城三重结构组成,规模宏大,布局规整,结构复杂,其内城约3平方千米,外城面积达10平方千米以上。三重城邑格局之下,专门的功能区划和相对稳定的文化传统分布有序,形成了规模化的生产和制度化的礼仪。在这座综合性大型都邑的辐射、吸引下,周边族众不断汇聚于此,塑造了复杂多元的城市格局和文化面貌。商代前期,在郑州商城的示范引导以及其他历史因素的作用下,中原地区出现了显著的“城市化”现象。以郑州商城为中心,中原腹地及其周边迅速形成了一批中小型商邑,如望京楼商城、垣曲商城、东下冯商城、沁阳商城等,其建城理念和营造技术与郑州商城保持高度一致,并且与中心王都之间展开持续不断的文化互动。这一过程对中国早期文明的发展起到了明显的促进作用。

商代前期,在多种因素的作用下,商人的都城曾经发生数次迁徙。随着郑州商城及偃师商城、二里头城址、小双桥商城、洹北商城等相关城邑的陆续发现,考古发现与隞、亳等历史文献中记载的商代都城如何对应,曾引起广泛学术讨论。如今,学界主流观点认为,郑州商城即商汤所定亳都。郑州商城对于研究夏商历史价值重大,在中国古代史乃至世界城市发展史上,也都具有非常重要的意义。

如今,郑州商城考古遗址公园和商城遗址博物馆都处在阶段性建设之中,规划面积达40平方千米的商都历史文化街区也被提上日程。行走在郑州商城东南城垣上,城墙顶部是宽达3米的木栈道,两侧是绿意盎然的草坪,城墙下还有宽阔的绿化带。城墙上下,人群往来,络绎不绝。曾经与世隔绝的商代城址,正以一种绿色、和谐的生态模式重新融入当代人们的日常生活。

安阳殷墟

安阳殷墟是商代后期的都城遗址,它横跨安阳洹河的南北两岸,面积约40平方千米,核心地区位于洹河南岸的小屯村及其周边一带。殷墟始建于约3300年前,从商王盘庚到最后一代商王帝辛(纣),商王朝一直定都于此,共经8代12王,时间长达273年。这是中国历史上第一个有文献可考,并被甲骨文和考古发掘所证实的古代都城遗址,代表着中国早期文化、工艺和科学的黄金时代,是中国青铜时代的第一个高峰。

殷墟遗址发现的王室陵墓、宫殿、作坊遗址、刻辞甲骨以及不计其数的珍贵文物对于认识商代社会和中国早期文明有着不可估量的价值。2001年,在国内近50家权威考古机构参加的“中国20世纪100项考古大发现”的评选中,殷墟以最高票数名列榜首。2006年,殷墟作为珍贵文化遗产入选《世界遗产名录》。

甲骨文是殷墟考古成果中的重要内容之一。殷墟在甲骨文中被称为“商邑”“大邑商”,其发现历程与甲骨文密切相关。晚清时期,一些动物骨骼被当作药材“龙骨”,在民间药铺买卖流通,其中即包括在安阳地区出土的甲骨。据传,1898—1899年,金石学家王懿荣发现北京中药店所售龙骨上刻有一些非常古老的文字(即甲骨文),意识到这是很珍贵的文物,于是开始重金收购。1900年,八国联军攻陷北京,王懿荣义愤自尽,他收藏的甲骨由其子转售晚清学者刘锷,后者集结出版了第一部甲骨学著作《铁云藏龟》。金石学家罗振玉经多方探求得知这些甲骨来自河南安阳的小屯村,于是多次派人前往收购,并对其上的文字进行了初步考释。1917年,王國维根据甲骨文字材料整理出商王世系,写就《殷卜辞中所见先公先王考》和《殷卜辞中所见先公先王续考》,证实甲骨卜辞中呈现的商王世系与《史记》大体相同,引起学界及公众震惊。关于甲骨文的最初发现过程,此外仍有其他传说,但王懿荣作为甲骨发现第一人以及刘锷、罗振玉做出的贡献,应无异议,王国维考据殷商世系的学术创举更是震古烁今。自此,《史记》等传世文献中关于商代历史的记载,被正式纳入信史讨论的范畴,大大推动了中国早期古代文明的研究和认知。如今,殷墟已出土刻辞甲骨约15万片,甲骨学研究已经成为古文字研究的专门类别和重要课题。作为中国历史上第一种成熟的文字系统,甲骨学研究大大拓展了人们对于商代政治、祭祀、信仰、农业、战争、军事、天文、历法、医药等诸多内容的认识,堪称不可多得的百科全书。

殷墟发现的主要商代遗存包括殷墟王陵遗址和殷墟宫殿宗庙遗址、洹北商城遗址等,大致分为宫殿区、王陵区、一般墓葬区、手工业作坊区、平民居住区和奴隶居住区,它们共同构成了规模宏大、气势恢宏的殷墟遗址。

自1928年以来,在傅斯年、董作宾、李济、梁思永、夏鼐、杨锡璋、唐际根等学者的主持下,殷墟已展开了近百年的考古发掘。从早期相对粗放的抢救性发掘,到后来科学严谨的探索性、研究性主动发掘,殷墟考古取得了卓越的成果,也培养了大量考古学人才,中国的考古学科本身也在探索中日渐成熟、完善。2019年,殷墟入选第一批国家考古遗址公园名单,殷墟发现的一系列重要考古遗存将得到更加妥善、合理的收藏和展示。