陕西泾阳太壸寺藏北周如来立像调查与研究*

2021-11-16于春郭峰

于 春 郭 峰

(1.西北大学文化遗产学院;2.太壸寺文物管理所)

陕西省泾阳县太壸寺内现藏北朝至明清时期石刻文物数十件,其中包括北魏正光元年(520年)“雍光里邑子造像碑”、北周保定二年(562年)如来立像、大历六年(771年)“上都荐福寺临坛大戒德律师之碑”等,学界对其有所论及。如罗宏才曾对北魏正光元年造像碑进行调查研究[1],曹旅宁对大历六年戒德律师碑拓本进行了转写释读和初步研究[2]。刘淑芬引用了《鲁迅辑校石刻手稿》“张操造像记”用以考察“八关斋”佛事活动[3]。

2015年4月,在陕西省考古研究院、泾阳县文物旅游局、泾阳县太壸寺文物管理所等单位的支持和协助下,笔者一行对泾阳县太壸寺藏石质佛教文物进行了调查。运用光栅扫描的方法,对北周保定二年如来立像进行三维建模、测量,并绘制考古线图。本文对该造像进行详细记录,并对题记内容及相关问题进行讨论。

一、保定二年如来立像

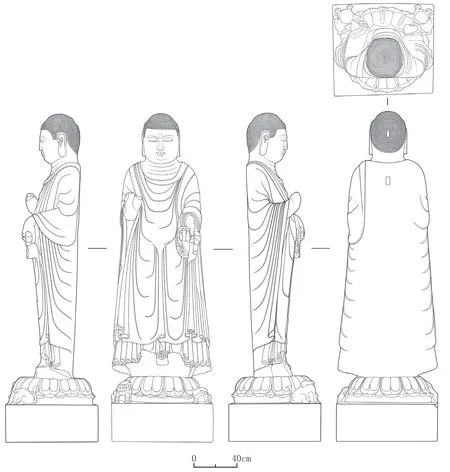

该造像为石灰岩质(俗称青石),圆雕,表面有明显水斑状石纹。像体与像座分体雕刻,组合而成。如来左手屈肘执衣角,右手屈肘上举,直立于莲座。通高294.3、如来身高225.3厘米(图一)。

图一 如来立像

如来头高44.5、宽33、厚35.6厘米,脑后有方孔,宽4、高7.3、深2.8厘米。顶有螺发,上下约十层,螺发直径约1.5~1.8厘米;脑后螺发以方孔为中心呈放射状分布。肉髻低而宽平。发际线横平,额部宽平,眉心有圆形凹坑,坑内粗糙,原应有镶嵌物,为白毫相。面部方圆,五官分布匀称,雕刻平板,立体感不强,双眉尾至下唇中部约为等腰三角形。眉长12.5厘米,浅浮雕凸线;眉眼之间雕刻上眼袋轮廓线;眼微闭,重睑,眼形横长,下眼袋略凸。鼻根至鼻尖长10厘米,鼻梁平直,棱角分明;鼻头呈三角形,鼻孔处隐约可见两个小凹坑,未雕刻出明显鼻孔。口小唇薄,宽8.5、厚3.3厘米,唇宽与鼻头宽略等。下颌有阴刻弧形脂肪袋。颈部粗短,高10、宽30厘米,浅浮雕三道皮肤褶皱。肩宽60、厚16.5厘米,肘宽72.7厘米。身体最宽处为裙下缘,宽88.1厘米;身体最厚处为腹部,厚42.6厘米。

披通肩式大衣,衣缘在颈下部翻折。胸部有3道U字形衣纹,腹部有两组交叉弧形衣纹,表现腹部凸出。左臂屈肘前伸,置左腰侧,手腕翻转,掌心朝上,拇指与食指合捻,其余三指弯曲,执大衣一角。手左侧[4]衣纹为三个花瓣状,手右侧衣角下垂,浅浮雕勾云状褶皱。右臂屈肘上举,手掌翻转向前,指根以上残,掌心可见明显的竖向掌纹。腿部直立,未表现膝头。双腿上浅浮雕4道交叉弧线衣纹,肘下衣缘沿腿部两侧下垂。大衣垂至小腿中部,衣下缘在双腿间有反S形褶皱,腿两侧有连续S形褶皱。裙下缘覆踝、足内侧和两外侧。足外侧衣纹基本对称,下缘为连续反S形褶皱,约5道;足内侧衣纹中部勾云状似耳,两侧各有一S形褶皱。

像体足部及足下小座为一体雕刻,足和小座前部残失。现用水泥与大方座粘接。足下小座高10、残宽59.4厘米,原应为素面圆盘形。大方座高57.7厘米,由覆莲、圆形素框、方形座基三段构成,方形座基前部两侧各圆雕蹲狮一尊。上部为覆莲台,高21、宽80厘米,单个莲瓣宽约30厘米。双重莲瓣,莲瓣宽厚,上部有并列二椭圆形凸起,尖部反翘。圆形素框直径约77、高4.2厘米,直壁。方形座基高33、宽79.6、厚87.8厘米,平面接近正方形。两侧蹲狮头部残失,左侧蹲狮残高18.3厘米,右侧蹲狮残高22厘米,均为前二腿直立、后二腿屈曲的蹲踞状,紧附覆莲瓣(图二)。

图二 如来立像

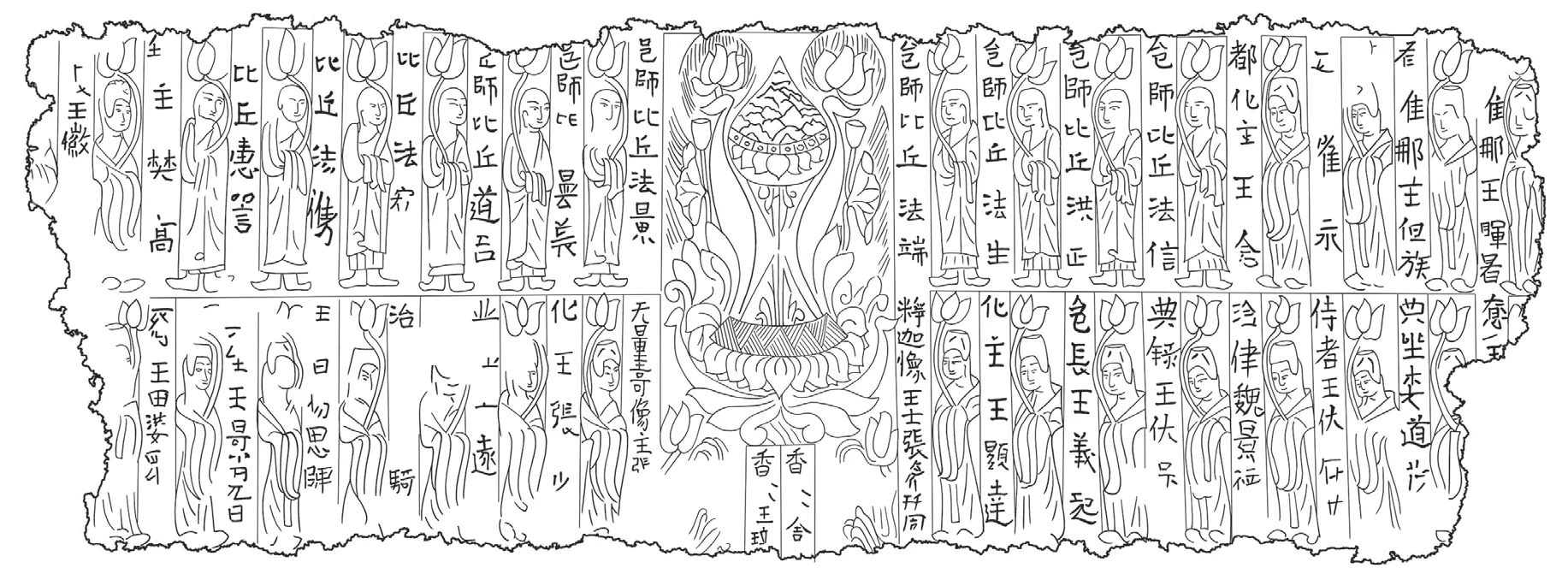

方形座基四侧面均阴线刻供养人像和题名,题记内容没有明确表明方位。笔者以如来面向为正面,按顺时针方向,以如来右侧为右侧面,如来身后为背面,如来左侧为左侧面,按照正面、右侧面、背面、左侧面的顺序,转录内容如下(自上而下,自右向左)。

正面:

唯那王晖暑/都唯那王但族/□□崔□永/都化主王念/邑师比丘法信/邑师比丘法正/邑师比丘法生/邑师比丘法端/邑师比丘法景/邑师比丘昙□/邑师比丘道□/比丘法□/比丘法隽/比丘惠□/化主樊嵩/□□王徽。

□主□□□/典坐李道□/侍者王伏□/制律魏景□/典录王伏□/邑长王义起/化主王显达/释迦像主张□成/香□舍□/香火比丘/无量寿像主张/化主张□/典录王远/治□□□骑/□□杨思阵/□坐王景□/応主田婆众(图三)。

图三 如来立像像座正面

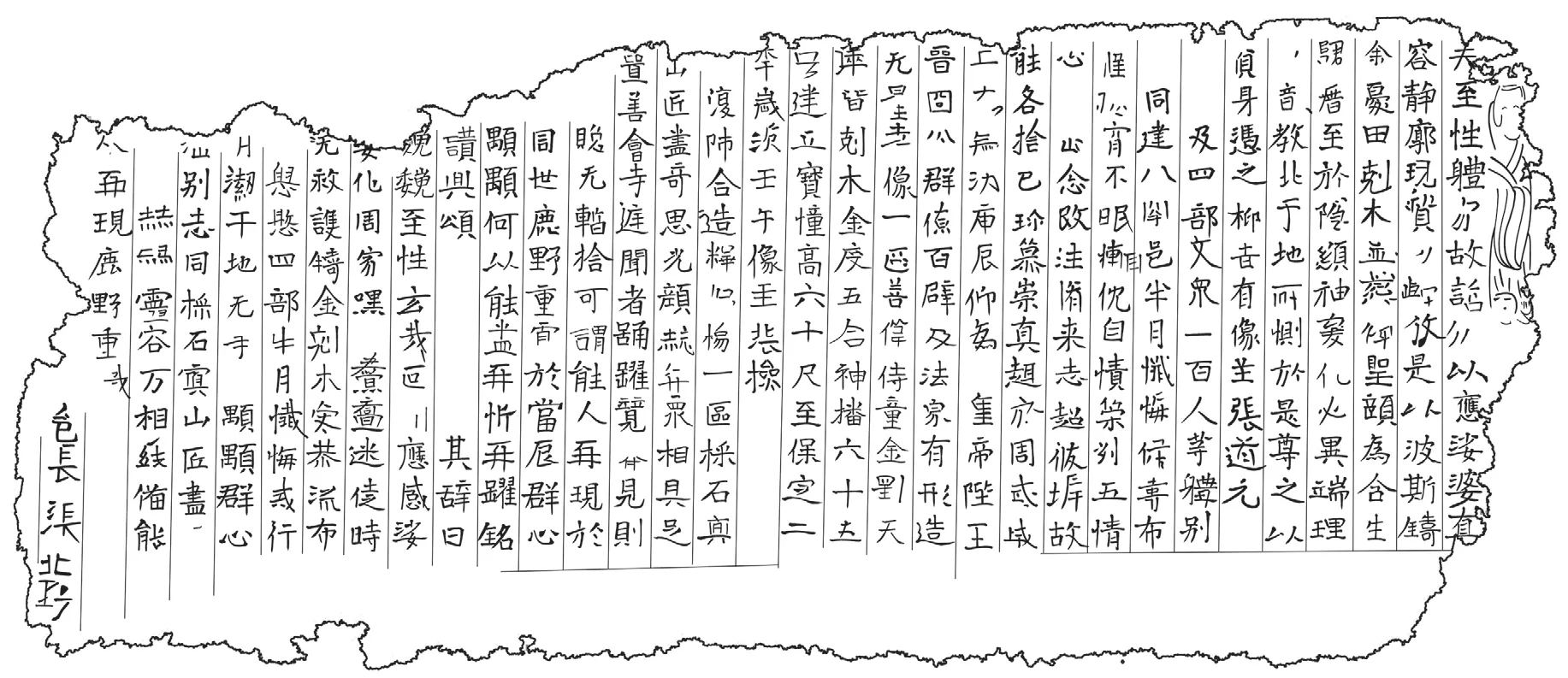

右侧面:

夫至性体众,故托像以应,婆娑真/容,静廓现质,以归敬是,以波斯铸。/途忧田克木,并恋仰圣颜,为含生/归厝至于隐。显神变化,必异端理,/绝容教非,于地所恻,于是尊之以/自身,凭之抑世。有像主张道元/□□及四部大众一百人等,体别/一同,建八关邑,半月忏悔,运筹布/□,□宵不眠,惭愧自责,策列五情,/心□正念,改往修来,志超彼岸。故/能各舍己珍,慕崇真趣,于周武成/二年岁次庚辰,仰为皇帝陛下、/晋国公、群僚百辟及法界有形,造/无量寿像一区,菩萨、侍童、金刚、天/华,皆克木金度,五色神播六十五/□;建二宝幢,高六十尺。至保定二/年岁次壬午,像主张操/□复师,合造释迦像一区,采石冥/山,匠尽奇思,光颜赫□,众相具足。/置善会寺庭,闻者踊跃竟奔,见则/瞻无暂舍。可谓能人再现于/周世,鹿野重宣于当辰,群心/颙颙,何以能尽?再祈再跃,铭/赞兴颂,其辞曰:/巍巍至性,玄哉叵测,应感娑/婆,化周家默。郁郁迷徒,时/无救护,铸金克木,容恭流布。/殷殷四部,半月忏悔,戒行/明洁,平地无等。颙颙群心,/□别志同,采石冥山,匠尽□□。/赫赫灵容,万相纯备,能/人再现,鹿野重炽。/邑长张北野(图四)。

图四 如来立像像座右侧面

背面:

邑子郢神姜/邑子周金光/邑子杨小女/邑子张荣好/邑长李午阳/邑□李滕妃/化主庞界□/化主任龙妃/比丘尼明藏/比丘尼泽林/比丘尼法明/比丘尼惠□/比丘尼僧化/比丘尼智玉/比丘尼智香/比丘尼僧闰/比丘尼僧安/比丘尼法云/比丘尼智静/邑子马僧伏/邑子程景徽。

邑子张始嫫/邑子刘金妃/邑子尉之姬/邑子杜陇妃/邑子夏侯端美/邑子周先妃/邑子丁畔维/邑子刘郝诺/邑子曹市先/邑子魏阿容/邑子董杏/邑子张道姿/邑子王舍女/邑子张娥容/邑子魏妙滕/邑子秦阿花/邑子梁花容/邑子马婆女/邑子□苟女/邑子刘白女/邑子张承光/邑子丘□(图五)。

图五 如来立像像座背面

左侧面:

邑子马巳奴/邑子郭昌和/邑子王定和/邑子王道和/邑子王僧丰/邑子王良瞿/邑子王娄/邑子马神达/邑子王人陇/邑子张要□/邑子程回周/邑子韩善荣/邑长房智隽/邑长王徽坦/邑长刘长乐/邑长郑远/邑长王云远/邑长王祖伯/□明主王但生/□主王丑。

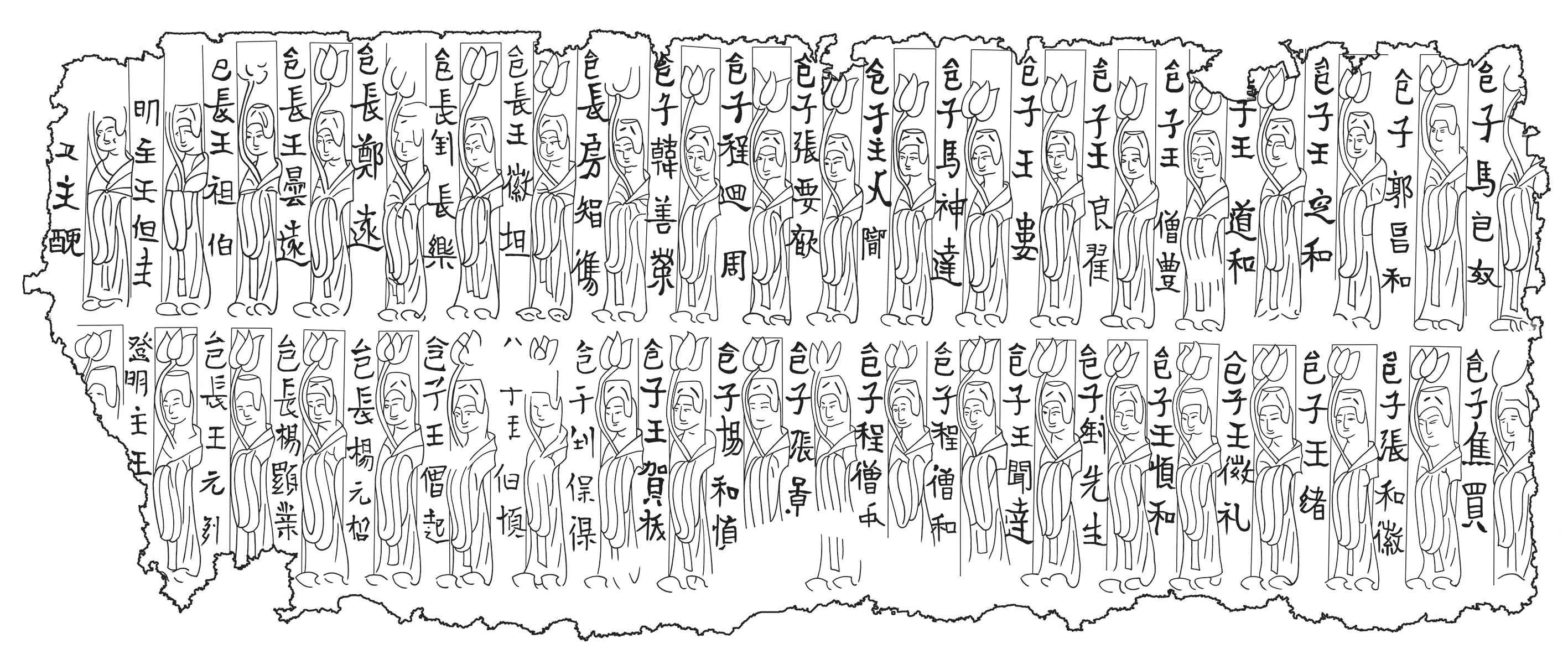

邑子焦买/邑子张合徽/邑子王绪/邑子王徽礼/邑子王顺和/邑子刘先生/邑子王闻达/邑子程僧和/邑子程僧□/邑子张景□/邑子杨和慎/邑子王贺放/邑子刘保得/□□□伯顺/邑子王僧起/邑长杨元哲/邑长杨显业/邑长王元引/登明主王□(图六)。

图六 如来立像像座左侧面

从造像座右侧面发愿文可看出,这是一次从北周武成二年(560年)至保定二年(562年)的系列法事活动:首先,像主“张道元”及四部大众一百人等在武成二年(560年)建八关邑,忏悔半月,造木胎贴金的无量寿像一区及菩萨、侍童、金刚、飞天等,并造二宝幢,高六十尺。其次,至保定二年(562年),像主“张操”又造石质释迦像一区,置于善会寺庭内。本文调查的如来立像即保定二年张操造释迦像。

二、供养人和僧尼

二位像主“张道元”“张操”,以及邑长“张北野”,均未见于史载。从字体来看,发愿文为楷书,笔画均匀,字体方正,而上述三位题名笔画较粗,不规整,特别是发愿文“像主”二字后留空,行文转行,应是预留的题名空间,说明在雕刻发愿文时,可能尚未确定像主;“邑长张北野”五字笔画结构疏松,粗细不均匀,亦应是后刻。题名涉及人名情况为(不包括残损不辨题记):

正面题名20人,均为男性,头衔有:唯那、都唯那、化主、都化主、典录、治律、侍者、典坐、应主等9类。从姓氏来看,王姓9人,张姓3人,其余八姓氏均为1人。唯那、都唯那、都化主3人均姓王,释迦像主、无量寿像主均姓张。

右侧面发愿文题名3人,均为男性,释迦像主张操、无量寿像主张道元、邑长张北野,均为张氏。

背面题名43人,其中11人为比丘尼,32人为信众。上排21人,有比丘尼11人,其余10人中至少有3人肯定为女性名。下排22人(1人姓名漫漶)均为女性名。从姓氏来看,两排有姓氏21个,其中张姓4人,周、李、马、刘、魏姓各2人,其余十五个姓氏均为1人,复姓有“夏侯”等。

左侧面题名37人,均为男性,涉及姓氏13个,其中19人为王姓(约占50%),程姓4人,杨、刘姓各3人,马姓2人,其余姓氏均为1人。

从上述题名可以推测:这是一次由张氏出资、王氏主要参与的法事活动,张、王二氏是此次法事活动的主要成员。背面题名中除比丘尼之外的24位女性中,几乎没有王姓,可能暗示这些女性部分应为左侧面题名王姓男成员的家眷。背面题名中的4位张姓女性可能暗示着张、王二氏之间有姻亲关系。

王姓是北周上层统治集团中的大姓,《周书》列传中,有18位王姓成员[5]。虽然并未在《周书》中检阅到上述题名之人,但本造像座题名中所反映的王氏兴盛的状况与记载是吻合的。太壸寺内藏有出土于泾阳文庙附近的北魏正光元年(520年)“雍光里邑子造像碑”[6],据罗宏才统计,其题名中姓氏最多的为王氏,有86人,其次为张氏,有57人[7]。可见,至少在520~560年前后,王、张二氏是此时期泾阳居民中的大姓。关陇统治集团位高权重的王氏,其家族成员有佛教的拥趸者。

造像座四面题记涉及僧、尼名21人。包括邑师比丘7人,普通比丘3人,比丘尼11人,比丘尼总人数超过比丘人数。

女性出家为尼,至少在南朝梁时已经得到社会认可,标志之一是南梁僧人释宝唱所著《比丘尼传》,记载了晋、宋、齐、梁四朝尼僧91人的事迹[8]。正传记载65人,其中受到皇帝及后宫礼遇的人数约占40%,可见比丘尼僧团与南朝皇室关系密切。

北朝皇后出家为尼亦不罕见。《北史》中记载北魏孝文帝废皇后冯氏、宣武帝皇后高氏均于瑶光寺修行为尼。西魏文帝皇后乙弗氏,为让位柔然公主,削发为尼,“引被自覆而崩”,今麦积山第43号窟据考为其瘗窟。西魏恭帝皇后若干氏,出家为尼,在佛寺薨[9]。

据《周书》载:“静帝……其天中大皇后陈氏、天右大皇后元氏、天左大皇后尉迟氏并出俗为尼。”[10]又载:“孝闵帝元皇后名胡摩,魏文帝第五女……及践祚,立为王后。帝被废,后出俗为尼……”[11]仅此两处,记载北周静帝、孝闵帝、宣帝等皇后出俗为尼者有9人之多。

西安博物院藏天和五年(570年)比丘尼马法先造像是目前发现的唯一一尊北周纪年金铜造像。耀县药王山藏北周武成元年(559年)绛阿鲁造像碑,碑阴首行题记即有“比丘尼法姬”,其后还有“比丘尼僧辉、比丘尼僧思”等供养比丘尼的名号,与供养比丘名号同列。

由此可见,北周一朝,皇后出家为尼风气盛行,增强了比丘尼与皇室的直接联系,使比丘尼的社会身份和地位有较大改观。本文造像题名中的比丘尼人数超过了比丘人数,说明比丘尼可与本地豪族、僧侣共同参与佛事活动,反映了北周一朝尼僧集团出现较大发展。

三、结语

本造像发愿文载张操造释迦像后立于“善会寺庭”。考“善会寺”名,明代朱时恩著《佛祖纲目》“法顺大师示寂”中,曾提到了初唐贞观年间的洛阳之“善会寺”,应与本像无关[12]。本像今所在的“太壸寺”,地方志书多有记载,如清乾隆四十四年《西安府志》载:“中兴禅寺,《泾阳志》:在县治西北,唐为大壶(太壸)寺,宋、元至明为惠果寺。马理《碑记》:明嘉靖十四年修。”[13]清代《关中胜迹图志》载:“惠果寺,在泾阳县治西北。《通志》:‘在隋中兴禅寺,唐为大壶(太壸)寺,宋改惠果寺。’谨按:寺内有唐人书金刚经、陀罗尼经幢二。”[14]明代《陕西通志》载:“惠果寺在泾阳县治西北,内有僧司会。”[15]

本像题记自铭所在寺院为北周之“善会寺”,而今所在寺院太壸寺在隋为“中兴禅寺”,唐为“太壸寺”或“大壶寺”,宋至明为“惠果寺”。北周“善会寺”与隋“中兴禅寺”之间是否有延续关系还无从判断,即无法确定本像原所在地是否为今太壸寺。

大型圆雕青石立像是北周一朝大量流行的造像形制。特别是碑林博物馆藏西安白鹿原出土的5尊北周造像“北周五佛”(其中1件有纪年“大象二年”)[16],是武帝灭佛之后佛法初兴时期的造像,展现了纯熟的石雕技术,应该与武帝灭佛之前武成年间长安周边的大型石像传统有关。笔者所知长安及周围地区出土的北周武成二年纪年造像还有以下5件:西安碑林博物馆旧藏武成二年造像碑[17]、武成二年如来立像[18]、耀县药王山碑林收藏的武成二年木章村造像碑[19]、泾川出土两件武成二年(庚辰)造像[20]。

这些武成二年造像,暗示着武帝宇文邕在即位之初并未明显表现出对佛教的反感,世人甚至有“鹿野重宣”的乐观情绪。但是,武帝即位十三年后,建德二年(573年)十二月癸巳,“集群臣及沙门、道士等,帝升高座,辨释三教先后,以儒教为先,道教为次,佛教为后”[21]。建德三年(574年),“初断佛、道二教,经像悉毁,罢沙门、道士,并令还民。并禁诸淫祀,礼典所不载者,尽除之”[22]。武帝灭佛活动开始了。如此十余年间,宇文邕对佛教态度彻底转变的原因和过程,值得进一步深入研究。

[1]罗宏才.中国佛道造像碑研究—以关中地区为考察中心[M].上海:上海大学出版社,2008:377-378.

[2]曹旅宁.唐“上都荐福寺临坛大戒德律师之碑”读记[C]//碑林集刊(十三).西安:陕西人民美术出版社,2007:32-37.

[3]转引自刘淑芬.五至六世纪华北乡村的佛教信仰[J].中央研究院历史语言研究所集刊,1993(63):532.

[4]本文描述中之左、右为如来像之左右,与观者左、右相反。

[5]笔者根据唐令狐德棻等撰《周书》(中华书局1971版)目录统计得出。

[6]又称为“北魏正光元年王子悦等造像碑”,见罗宏才.中国佛道造像碑研究—以关中地区为考察中心[M].上海:上海大学出版社,2008:337-379.

[7]同[6]:367.

[8]释宝唱著,王孺童校注.比丘尼传校注[M].北京:中华书局,2006:224-235.

应急调水启动后,太湖局密切关注天气形势和流域水环境、引江济太重要引供水线路水质变化,及时做好水量水质监测和太湖水位滚动预报。为及时掌握调水期间重要引供水河道水量水质信息,太湖局组织对望虞河干流及两岸支流、太浦河干流及支流、黄浦江及水厂水源地等33个重要控制断面和节点实施水量水质监测,为应急调度提供决策依据。

[9]李延寿等.北史:后妃上(第13卷)[M].北京:中华书局,1971:320-332.

[10]令狐德棻等.周书:静帝纪(第8卷)[M].北京:中华书局,1971:131.

[11]令狐德棻等.周书:皇后传(第9卷)[M].北京:中华书局,1971:141.

[12]“法顺,姓杜,世传文殊化身,降灵于雍州万年……贞观壬寅,于洛阳善会寺侧,宿古墓中,遇大雪……”朱时恩.佛祖纲目[M]//大正藏(第85册).东京:大正一切经刊行会出版,1928:0606.

[13]舒其绅等修,严长明等纂,西安市地方志办公室审校.西安府志:古迹志下(第60卷)[M].西安:三秦出版社,2011:1303.

[14]毕沅撰,张沛校点.关中胜迹图志[M].西安:三秦出版社,2004:242-243.

[15]赵廷瑞修,马理,吕柟纂,陕西省地方志办公室校点.陕西通志:民物四仙释(第36卷) [M].西安:三秦出版社,2006:1918.

[16]赵力光,裴建平.西安东郊出土北周佛立像[J].文物,2005(9).

[17]西安碑林博物馆.长安佛韵—西安碑林藏佛教造像艺术[M].西安:陕西师范大学出版社,2010:29.

[18]具体地点不详。原记载见李域铮.陕西古代石刻艺术[M].西安:三秦出版社,1995:48.

[19]宋莉.北魏至隋代关中地区造像碑的样式与年代考证[D].西安美术学院博士论文,2011:104.

[20]魏文斌,吴荭.泾川大云寺遗址新出北朝造像碑初步研究[J].故宫博物院院刊,2016(5):75-76.

[21]令狐德棻.周书:武帝纪上(第5卷)[M].北京:中华书局,1974:83.

[22]同[21]:85.