江苏区域智能农业发展比较分析

——基于江苏省农业物联网管理服务平台数据*

2021-11-15魏祥帅江苏省互联网农业发展中心南京210017

魏祥帅(江苏省互联网农业发展中心,南京 210017)

智能农业是在相对可控的环境条件下,利用现代信息技术,包括物联网感知技术、组网传输技术和智能控制技术,实现集约高效可持续发展的现代农业生产管理方式[1]。自上世纪80 年代开始,美国、德国、荷兰、以色列、日本等发达国家就开始了智能农业的研究与应用,并取得显著成效,解决了各自不同农业生产条件下面临的问题。21 世纪以来,随着东南亚、韩国、巴西等国家和地区的经济高速增长,智能农业也逐渐开始萌芽发展,智能农业具备的高产出、资源消耗低和大量节约人工等优势,在产品附加值较高的农业行业领域应用速度呈加快趋势。近年来,我国也高度重视智能农业发展,在传感及控制器技术研发、产品生产和农业物联网技术推广等方面取得较快进步,有力丰富了现代农业发展内涵,成为农业现代化的重要标志[1]。

江苏智能农业发展总体情况

总体情况概述

“十三五”以来,江苏加快物联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术及智能装备[2]在农业上的应用,大力推进智能农业建设,农业生产信息化、智能化水平加速提升,特别是在设施种植、畜禽养殖及水产养殖领域应用势头良好,全省涌现了南京国家农创中心、南京国家农高区、吴江国家现代农业产业园、滨海物联网小镇等一批聚集智能农业研发机构和试验示范的平台载体,水产物联网、植保无人机、农用机器人[3]、动物识别电子标签等技术产品处于国内先进水平。2020 年底,全省规模设施农业物联网技术应用面积占比达22.7%,建设省级智能农业基地158 家,64 项新成果入选全国数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例,智能农业发展总体水平位居全国前列。

江苏省农业物联网管理服务平台

为进一步推动江苏智能农业快速健康发展,有效解决物联网数据采集标准不统一、传感器设备及系统接口不兼容、物联网企业售后服务跟不上等问题,提升全省数字农业管理服务水平,同时,面向全省农业生产经营主体、社会化服务组织、科学研究机构等提供物联网开放数据共享服务、物联网知识普及和技术培训在线服务等,畅通新型农业经营主体和农业物联网技术供给方在线交流对接渠道,并有效拓展农业农村大数据采集渠道,江苏省互联网农业发展中心在全国率先谋划建设了省级农业物联网管理服务平台。平台面向省市县农业农村部门、农业物联网应用主体、现代农业园区、农业物联网企业、科研院所、社会化服务组织等相关人员,设计实现了以下功能:

(1)分级可视化管理。为各级农业农村部门构建属地化管理界面,分为省、市、县三级管理用户权限,提供风格统一、功能完备、一目了然的管理界面,实现对辖区内农业物联网应用主体进行集中管理。在平台首页,实时展示全省已接入的农业物联网应用主体数量、物联网设备数量以及采集的数据条数。

(2)数据集成管理。通过平台制定的数据标准,兼容不同物联网设备的适配协议、通讯协议、感知数据描述与流转格式,实现全省水产养殖、畜禽养殖、设施园艺、大田种植等生产领域多源异构农业物联网数据的汇聚集成、标准化存储与数据共享,为各级农业农村部门、应用主体和IT 企业等提供物联网数据集成管理功能。

(3)数据决策分析。平台采用电子地图、图表、图形、视频等可视化技术,实现应用基地分布、时空数据分析、优质应用推介与特色供应链数据分析展示等功能,为各级农业农村部门、应用主体和IT 企业等提供直观丰富、多维度的数据决策分析服务。

(4)技术支持服务。对全省农业生产经营主体、社会化服务组织、科学研究机构等提供物联网开放数据共享服务;汇聚农业物联网相关技术科普知识,提供物联网知识普及和技术培训在线服务;为各类应用主体、IT 企业等提供在线对接渠道和农业物联网相关在线咨询服务。

(5)新闻资讯发布。平台运行于互联网上,面向所有访客提供统一门户,可及时发布智能农业相关政策、新闻动态、科技前沿、行业标准等信息,为农业农村部门、农业物联网应用主体、IT 企业及其他用户等提供农业物联网相关信息服务。平台首页运行截图如下图1 所示:

图1 江苏省农业物联网管理服务平台首页

江苏各市智能农业发展情况分析

截止2021 年7月,平台已接入各类应用主体1151 家、集成物联网设备2660 多组、采集物联网数据量近1180 万条,取得阶段性成效。2020 年11月,省委办公厅印发《关于高质量推进数字乡村建设的实施意见》中也明确提出“推广应用省农业物联网管理服务平台,强化数据采集监测、数据挖掘分析和智能决策调控”。

各市接入主体数量比较

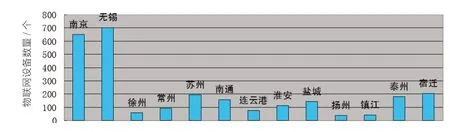

按13个设区市划分,各市接入的主体数量如图2 所示。

图2 各设区市接入应用主体数量(按统计年鉴排序,下同)

苏南地区如南京、无锡、常州等地,接入的物联网应用主体数量较多。究其原因,苏南地区经济发展水平较高,农业现代化建设起步早,高效集约化种养殖业发展水平相对较高,对物联网技术的需求量大,同时地方财政资金对物联网技术应用予以一定的补助支持,如南京市、苏州市每年安排1000 万元资金用于智能农业建设[4],在一定程度上推动了物联网技术的普及应用。泰州、盐城、淮安等地接入主体数量也在不断增长,主要是地方近年来不断重视智能农业建设并安排一定财政资金予以补助。而镇江、扬州等地接入主体数量较少,接入主体数量占农业经营主体总数的比重较低,同时根据近年来对各市发展智能农业的统计调度情况,综合反映出当地对智能农业发展还不够重视、扶持力度不足。

各市接入物联网设备数比较

目前,应用主体生产基地物联网设备共有2660 组,各市接入的设备数量如下图3 所示。南京、无锡、苏州等地,接入的物联网设备数量较多,特别是南京、无锡接入数量遥遥领先其他设区市。究其原因,一方面苏南地区农业市场主体自身对农业物联网技术需求不断增长,主动应用物联网技术促进农业生产智能化转型的积极性在不断提高。另一方面,近年来南京、无锡、苏州等地均加大对智能农业发展的支持力度,建设了一批智能农业应用点,促进了区域内智能农业整体水平的提升。此外,无锡早在2011 年就被列为全国三个农业物联网示范区之一,起步早发展快,具备了一定的先发优势。图2、图3 对比可见,南京市接入主体数量少于常州市,但接入的物联网设备数量却大于常州市,主要原因是南京市接入的应用主体平均规模大、物联网技术应用程度高,因此传感器等设备数量较多,而常州市接入的主体应用水平参差不齐,远程视频监控等初级应用较多。

图3 各设区市接入物联网设备数

各市采集数据量比较

目前,共采集物联网数据1180 万条,各市采集的物联网数据条数如下图4 所示。各市数据采集量和接入的设备数量呈正相关。南京市采集的数据量最多,因其接入的主体大部分集中在设施种植、水产养殖、畜禽养殖三个领域,数据采集频率高。而无锡市接入的主体大部分为大田种植,数据采集频率较低,且存在季节性,因此数据采集量相较于南京较少。

图4 各设区市接入主体采集物联网数据条数

按应用领域主体情况比较

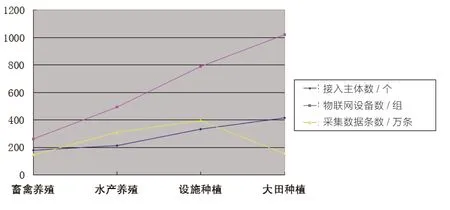

平台接入的物联网应用主体涵盖设施种植、大田种植、畜禽养殖、水产养殖等四个主要领域,其中:在畜禽养殖领域:接入应用主体181家,集成物联网设备数量264 组,采集数据总量147.7 万条;在水产养殖领域:接入应用主体214 家,集成物联网设备数量495 组,采集数据总量311.1 万条;在设施种植领域,接入应用主体339 家,集成物联网设备数量789 组,采集数据总量396.9 万条;在大田种植领域,接入应用主体417 家,集成物联网设备数量1022 组,采集数据总量153.1 万条。各领域接入应用主体数(个)、集成物联网设备数(组)、采集数据条数(万条)如下图5 所示。

图5 分领域三项数据统计对比图

设施种植和水产养殖领域采集的物联网数据相对较多,因为农业物联网技术在设施种植、水产养殖领域应用起步早、难度小、效益好,相对来说推广更加容易;畜禽养殖作为物联网技术应用重点领域,近年来新建的大型畜禽养殖场均应用了智能环控、自动定量饲喂、自动清粪等技术,但目前接入的主体数量不多、采集的数据也相对较少,经调研发现主要原因是,畜禽养殖主体风险意识强,养殖场物联网技术应用水平高、投入大、管控严,接入的积极性还不高,有待进一步加强宣传引导鼓励其接入。大田种植领域采集的数据相对较少,因其主要应用侧重于温湿度、光照等基础气象信息监测,农作物长势等本体参数监测较少,数据采集频率较低,另一方面,大田种植领域产品附加值低,物联网技术应用的效益不够显著。

存在问题及对策建议

存在问题

目前智能农业发展存在以下4个方面的问题:

(1)区域发展不平衡。根据平台接入的数据来看,苏南、苏中、苏北不同地域之间智能农业发展水平存在较大差距,发展不平衡现象十分明显。而江苏作为担负着“争当表率争做示范走在前列”重大使命的东部发达省份,需要解决省内区域发展不平衡问题,促进全省现代农业整体发展水平提升。

(2)自主创新能力弱。平台上接入的智能农业应用主体中,应用水平较高的主体大多是直接引进以色列、荷兰、德国等国外的成套产品设备,而国产化具备自主知识产权先进适用的农业物联网技术装备十分欠缺,特别是在传感器芯片、动植物生长模型等方面,尤为突出。国产的传感器及装备精度、稳定性、可靠性、使用寿命等均不够理想。

(3)应用水平待提升。在大田种植、设施种植领域,物联网技术应用大多停留在基础气象数据、环境数据监测阶段;在水产养殖、畜禽养殖领域,物联网技术应用在养殖环境监测及控制上应用较多,针对养殖品种生长周期的模型构建相对匮乏。

(4)政策扶持需加强。智能农业是一个现代农业的一个重要方向,同时具有一次性投入比较大等特点,而各市特别是苏中苏北地区针对智能农业发展的扶持政策不多,扶持力度不大,难以有效推动区域内智能农业快速发展。

对策建议

抢抓数字乡村发展战略机遇,加快数字农业新技术新装备在农业各领域各环节的推广应用,为农业生产数字化赋能,促进农业生产智能化转型。

(1)强化需求调研。产业实际需求是智能农业技术推广应用的源动力,各地需围绕区域特色优势主导产业,认真开展产业发展相关需求调研,从提升全产业链发展水平的高度凝练“十四五”乃至今后更长一段时间的技术需求,列出清单。同时,积极走访调研广大新型农业经营主体,了解他们对物联网技术装备的认识和实际需求,全面掌握产业趋势、用户需求,为进一步推广应用奠定基础。

(2)加大政策扶持。智能农业技术装备可大幅提升农业生产率、土地产出率,但价格往往不菲,其建设一次性投入较大,后续运行维护也需一定成本,政策扶持力度大的市县其智能农业发展也往往较好。各地应重视并制定完善相关扶持政策[5],特别是对具备自主知识产权的、技术先进的或经济适用低成本的智能农业技术装备的推广应用,应优先予以资金支持或纳入农机购置补贴目录,切实降低主体应用成本,促进农业提质增效。

(3)加强示范推广。重点围绕现代农业园区、农业龙头企业等新型农业经营主体,积极开展智能农业技术推广应用,打造一批优秀典型。广泛征集全省智能农业建设的典型案例,从中提炼一批代表全省先进水平的优秀案例汇编成册,在全省数字农业农村工作会议、农业物联网技术应用培训会等印发,促进各市相互学习借鉴,示范带动全省智能农业加快发展。同时,积极组织市县参加各类智能农业相关博览会、论坛、研讨等活动,提升实践能力。

(4)加强科研创新。立足自主,围绕产业实际需求,为农业科研院所、高等院校、IT 企业等牵线搭桥,组建智能农业技术联合攻关体,努力研究开发一批智能农业技术成果。鼓励科研机构积极利用平台积累的相关数据,探索开展主要农产品生长模型构建,形成一批农业生产智能管控决策模型用以指导生产,切实提升我省农业生产数字化水平。

总结

智能农业是现代农业的重要标志和发展方向,江苏各市均较为重视智能农业发展,智能农业,应用领域涉及设施种植、大田种植、畜禽养殖、水产养殖等多方面,应用环节涵盖动植物生长环境调控、生产过程自动化智能化、生产管理智能化决策等,但受制于地方经济水平、财政收入等因素影响,在智能农业发展支持政策方面存在较大差异,各市智能农业存在发展不平衡不充分等问题,需要在“十四五”期间从需求调研、财政扶持、技术模式推广和科技创新等方面,进一步加大工作力度,促进农业物联网应用市场和产业链形成,推动农业生产智能化,助力江苏农业农村现代化。