现代视角下探析建构的诗学表达

2021-11-13翁淑娟WengShujuan

翁淑娟 Weng Shujuan

即使过去了数十年,肯尼斯·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)的《建构文化研究:论19世纪和20世纪建筑中的建造诗学》(Studies in Tectonic Culture)一书也绝对是“为数不多的既有宏大叙事的理论视野、又有极致入微作品解读的建筑学理论巨著”[1]。这本书既不是编年史,也不是断代史,它具有批判性与论辩性特质,其中“批判性表现在对当代大部分建筑中所存在的‘布景化’现象的质疑,论辩性则表现在书中观点的鲜明性”[2]。

不同于对西方现代建筑技艺的笼统夸赞,弗兰姆普敦以一种精确的方式展现其内在的逻辑,他的“批判性建筑学”的理论立场和宏大叙事的史学方法[3],创造性地提出了“建构文化”这一命题,以独特的建构视角探讨了“19世纪和20世纪建筑中的建造诗学”——建构不再是一种风格化呈现,而是从风格史的思维认知中跳脱而出,形成一种独特的研究视角探讨“建构理论拯救将沦为舞台布景的当代建筑”[4-5],这也促使我们反思当今的建筑。

1 建构与建造的诗学

“建构文化”可拆分为“建构”与“文化”,前者可以理解为一种诗意的解题方式,后者则有一种将“方法论”转化为“本体论”的趋向[6]。“建构”不再仅是一种客观的连接方式以及结果的视觉呈现,弗兰姆普敦在这里泛指“结构”与“建造”两者之间的相互关系,这种关系已跳脱出“房屋”这一存在于现实生活中的具象概念,同时“建构”的行为自身及所建造的“建筑”,最终又构建了“文化”,可以说“建构”使建筑成为了一门建造的艺术,探寻“建构”实则探寻庖丁解牛之技艺。

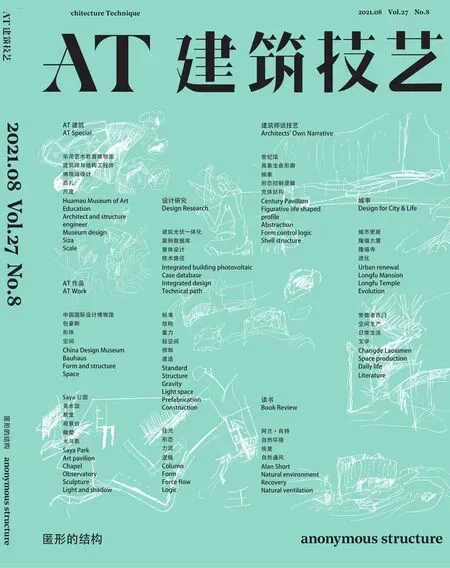

整本书虽围绕“建构”,但并非在定义“建构”,而是在赋予其意义,阐述对“Tectonics/Tectonic”一词的理解过程及思想脉络。路易斯·康曾说“Order is”又或是问砖“你想成为什么?”两者的思辩性特质使“秩序”摆脱了教条式定义,使“砖”跳脱出结构的范式,在历史中得以拥有不同的“建构”解读视角。从康的孟加拉国达卡议会大厦中可以体会到砖拱的受力美学,一排排砖拱的组合又是秩序的呈现,与其说后人是在不断试图解读康所诠释的“秩序”,不如说是在不断赋予“秩序”以意义(图1)。

弗兰姆普敦同样也意识到对“建构”的阐述所要面临的复杂问题,他旨在对建构文化思想的梳理,从书名的副标题中可以看到,他将其概括为“建构”是“建造的诗学”,那么问题则转化为“建造”的“诗学”是什么?如此又是一个“诗意”的循环,但这似乎正是他的巧妙回应,劝读者放弃对“建构”教条式的直译;“建构”是“建造的诗学”,就像一首绝句,无需过多阐释,只需回归“建构”本身细细品味。

历史中不同的学者提出了“建构”与“诗学”的关联。塞克勒认为,“建构”在“结构、建造、建构”三者彼此关联的概念中,是最具有建筑学意义上的自主性,建筑师可以通过建构表达自己的建筑语言,借助这种自主性,他将“建构”与“移情”相联系,将人们历史以来所信奉的建筑形式与心理学研究相印证;同样在“建构”论述中提及“移情”的还有德国学者弗里茨·纽迈耶(Fritz Neumeyer)、美国学者马尔格雷夫(Harry Francis Mallgrave)等[7]。

“诗学”同样具备“移情”背后的情感特质,两者本质是相通的,它们存在于人们所信奉、崇尚的神性与自然中。在弗兰姆普敦对阿尔瓦·阿尔托设计的芬兰市政厅的现象学描述中,从入口进入大厅,砖砌的踏步、抛光木料的气味、地板的反射,随着人的行走而产生的非视觉性感受,都在强化建造的“诗学特征”;斯卡帕在威尼斯马西埃里基金会大楼中用不同的节点断裂式叙事,形成隐秘微观的建构学,弗兰姆普敦在对其失魅与反魅的建筑阐述中,都可以看到该书比“移情”更加深刻地向我们阐释了“建造诗学”的诗学特性。

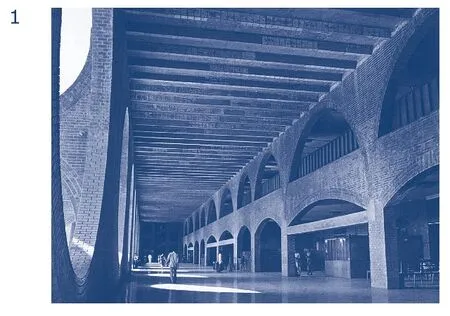

王澍在宁波博物馆(图2)的墙体设计中,从旧有村落中回收700多万片砖、瓦、石、陶瓷碎片等,采用传统“瓦爿”砌筑技艺,通过材料与传统文化、自然对话,驻足触摸,是回忆也是对文化内涵的探索,光、水、风和气候都可以成为建造的“诗学”素材,用于建筑的表达[8]。

“建构”的“诗学”特性,是因为它不仅具有结构、构造、材料等客观物质因素,还更注重不同时代背景下与社会、经济、文化契合的精神价值,“建构”远超生死之外,成为生命和文化孕育的根基。她,持久而存在着,诗性仿佛是她的灵魂[9]。

1 孟加拉国达卡议会大厦

2 建构与非建构

“建构”与“非建构”本是一对相互矛盾的主题,无关“风格”。“建构”可以理解为一种源自建造形式的受力特征,从而衍生出来的建筑表现形式,它最终呈现的结果不能单从结构和建造的角度理解;与“建构”看似对立的“非建构(Anti-tectonic)”,可以理解为一种通过视觉表达,忽略或隐藏荷载与支座之间相互作用关系的方式[8];而“风格”则是对某种元素的提取并表达的形式。

以书中所述,“建构”与“风格”之间的关系似是“对峙”,又或是毫无关联,两者不可相并而语。如果我们对“建构”的理解是“建构超越风格”,那似乎又会引到“建筑优越于风格”的命题,那么建构是否也会发展成为又一种“风格”语言呢?柯布认为“建筑与各种风格毫无关系”,任何建筑不应因风格而将其标签化为“建构”与“非建构”,这里讨论的本质目的是通过对两者的矛盾性研究,重新探寻建构及建筑背后的深层意义。

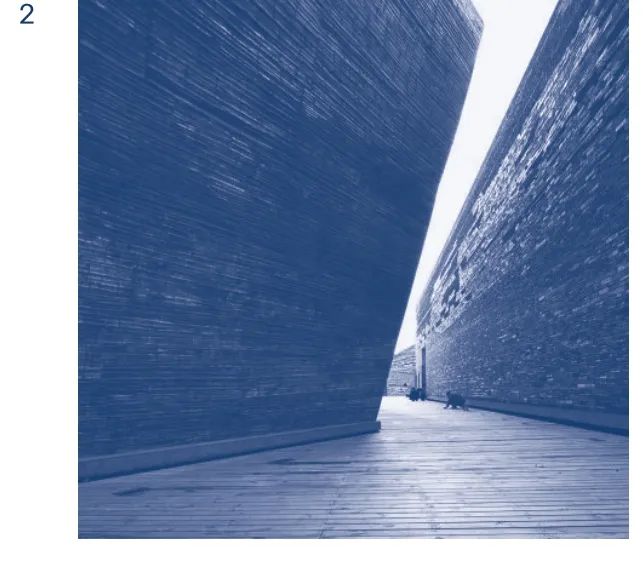

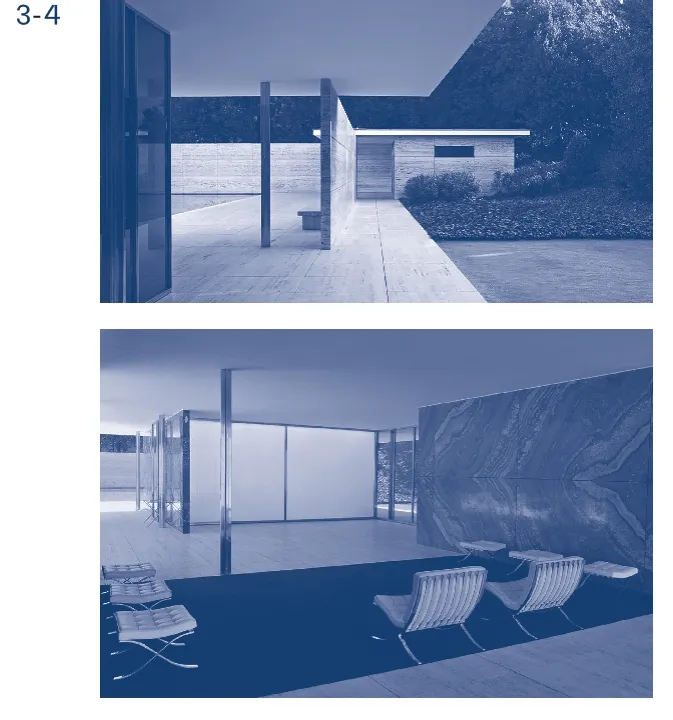

密斯通过细部来表达材料的本质,使建造艺术本身成为一种“诗性”的活动,他的建筑存在建构与抽象空间的对立。这个冲突在巴塞罗那德国馆(图3,4)的构件交接中有所呈现,虽然本体结构是钢框架,但它呈现出来的是板片与柱并置的建筑形式,这是其“非建构”的体现——梁与柱的交接关系被省略,光滑的顶棚与十字柱之间简单粗暴的交接,支柱与荷载间的构建关系被忽略,即使柱子仍作为关键的结构支撑要素,但已不能通过视觉表达看到屋顶荷载传递的逻辑体系,这是支撑观念的抽象化表现[10]。同时,这8根十字形独立钢柱与板片体系形成二元对立关系,钢柱表面的细部处理又使“建造”与“建构”的关系得到强化。

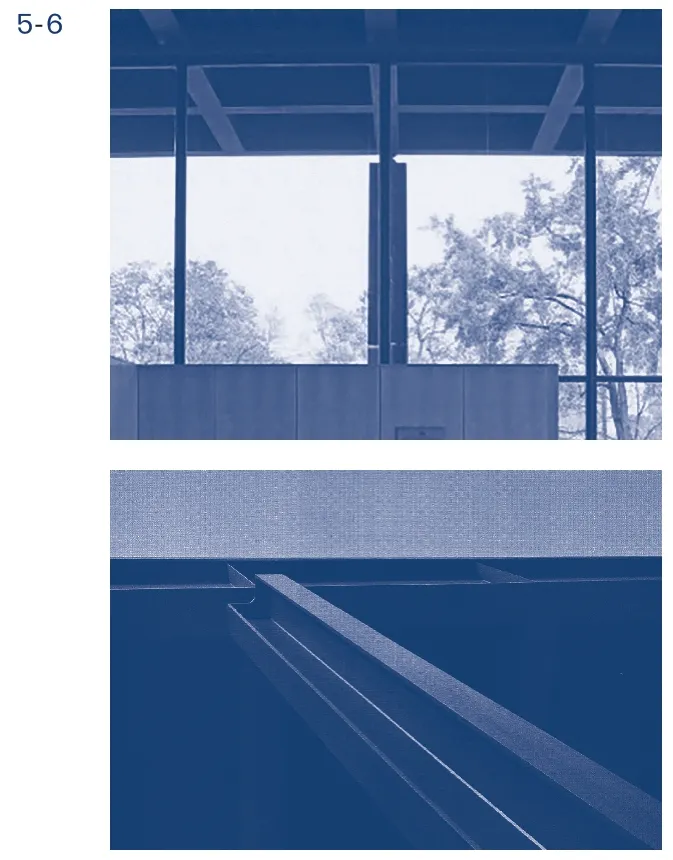

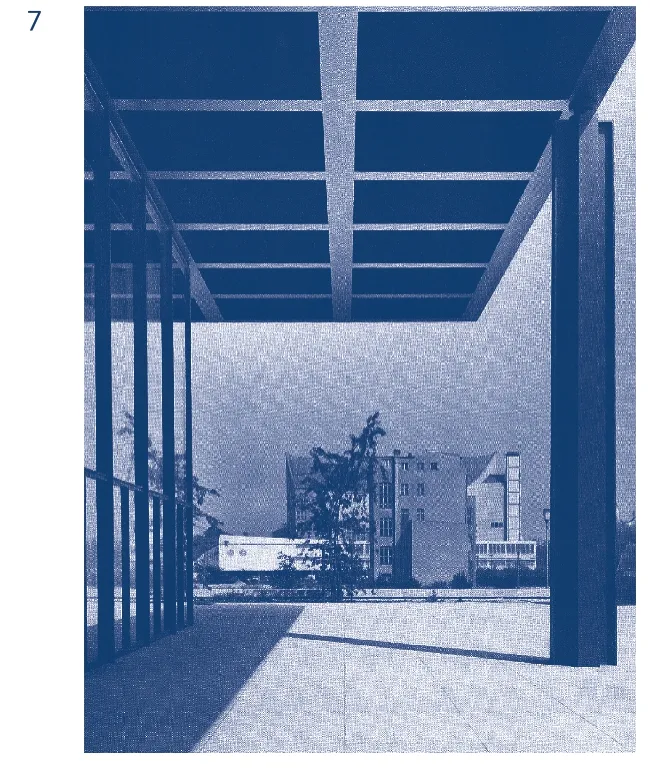

柏林美术馆(图5~7)中,类似古典柱头的元素明确区分开柱与顶的交接关系,柱头与屋顶的点支铰接节点都使内在的力学逻辑符合结构理性主义的建构要求。从这两种不同的交接方式中可以窥见“建构”与“非建构”的差异性。

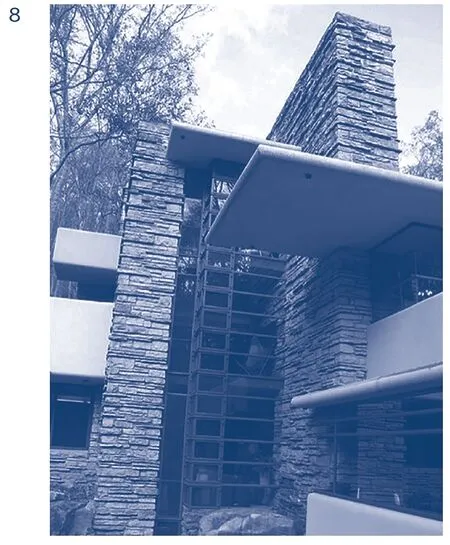

赖特在流水别墅(图8)的用材中,采用本地开采的砂岩建造,保留原始的凹凸状态,室内外的石材墙面肌理都在意图强化建构感;在董功的采摘亭中(图9),竹木与金属格栅的尺度被精细化,即使仍以“建构”的方式建造,但视觉上材质的物理特性被极大弱化,刚硬的建材形成了“织物化”的柔软感,若以视觉角度将其认为是“非建构”,不如用弱“建构”更为准确,而这种柔软化的“建构”方式,使“诗意”得以萌生。

妹岛和世在金泽21世纪美术馆中,为营造悬浮飘逸的效果,利用钢材的强度特性,将柱截面尺寸缩小,增加柱子数量,满足承重要求的同时,使柱子看上去更加纤细,视觉上是弱化建构的“非建构”表现,实则是充分利用材料特性的广义“建构”观的创新(图10)。

“建构”与“非建构”并没有绝对的教条束缚与理论区分,这两者间复杂微妙的关系正是“建造的诗学”。“建构”是“建造的诗学”,认识并理解“建构”与“非建构”,从而思辨过程中所抛出的问题,探究庖丁解牛的技艺,这才是我们探索“建构”意义的所在,也是建筑理论研究的意义所在。

2 宁波博物馆

3 巴塞罗那德国馆4 巴塞罗那德国馆室内柱体

3 理论与反理论

谈及建筑理论,它可以是规范性、肯定性,或排除性、批判性,但绝不是一种“死去的”“描述性”理论。“理论”的不断发展和完善,处于不断趋向但又永远不会到达“原则”的过程中,维持这一状态的主要原因是“理论”不可避免地会受到“反理论”的批判。

“反理论”中的“反”可以理解为是一种思想的态度,它不仅是在思考,更重要的是“批判”,它试图跳脱旧有的理论“原则”,形成与此不同却更具思辨性的“反理论”。“反理论”包含两种,一种是拒绝一切理论,另一种是提出不同的立场和观点,这种立场往往又会演化为新理论,这也是理论令人着迷的魅力所在。如书中序言所述,一位撰写戈特弗里德·森佩尔(Gottfried Semper)论文的博士研究生,因义无反顾地钻研,最终导致精神崩溃、走火入魔,以至陷入疯狂的漩涡迷失自我。与这种思想的漩涡一样,“理论”与“反理论”的斗争会无限循环,不断刺激年轻而“叛逆”的后辈,去创新、思辨、批判前人的观点,理论发展的动力正是这背后源源不断的思想争鸣。

显然《建构文化研究》也并非是在为某个特定的问题提供解答或新的理论观点,正如前文“建构”与“非建构”中的辨析,这本书意在通过建筑学本体与诗意建造之间的联系,以此抛出数个引人深思问题,将理论的层级越探越深。

由于“反理论”所具有的批判性与创新性,评论已无关乎褒贬,值得关注的是差异性的存在价值。“理论”与“反理论”亦可理解为“主流”与“非主流”,后者是对前者强势、具有一定权利的主流力量的质疑、冲击与思辨,以此避免“理论”的原则化、静态化,这就是“反理论”存在的真正意义[11]。

19世纪在工业革命和新技术对建筑学形成挑战时,维奥莱·勒·迪克、约翰·拉斯金的建筑理论提出了对这一挑战的思辨,迪克的结构理性主义超越了哥特大教堂对形式、象征的关注,拉斯金的设计思想在今日亦充满多种争议,但只要他们回应的问题依旧存在,这些理论仍可成为一种参照,并促使后辈思考。

“非建构”是对“建构”超越传统但又立足于传统的创新性探索,亦是设计者对建构“理论”的思辨中萌生的“反理论”。国家体育场“鸟巢”的钢结构美学、北京凤凰中心的巧妙结构都是展示出现代化的建构艺术,而在这创新性的实践中,片面求新则会演化为以奇观视觉效果为特征的“景象社会”(the Society of Spectacle)[5]。合肥“鸟巢”、广州恒大体育场“莲花”造型引发热议,过于追求形象冲击而忽略功能使用,建筑本身的结构与建造的逻辑内涵被遗忘。无论是出于商业或政治因素,都应适时地回顾并反思“建构”的意义所在,这才是有助于建筑学理论积极发展的关键之一。

“建构”意在对建筑“技艺”的探索,而非追求建筑“杂技化”的视觉狂欢。

5 柏林国家美术馆6 柏林国家美术馆柱体节点

4 结语

《建构文化研究》一书通过历史考察与理论论证相交织的书写方式,在开头与结尾的章节中采用宏大叙事和理论综述的写作手法,中间部分对建筑师个案具体分析,阅读视角在宏观与微观间切换,将焦距在远近间转换,不断去触发读者对“建构”理论的多维思考。书中对建筑的“理论”与“反理论”、“建构”与“非建构”的不断争论与探讨,反复思辨层层推进。我们不能忽略“建构”的核心价值以及背后的众多迷思,建筑理论正是在不断思辨中向前发展。

社会文化在不断被充实,建筑同样如此。“建构”绝非一种静止、固化的条例或某一原则,“建构文化”会随着历史进程不断地发展和完善,但绝不会成为一种教条式真理,由此形成一种“建构”的“诗性”循环,这种特质也正是“建造诗学”的魅力体现。“建构”成为建筑理论中的一个源头,不断启发着后人对建筑学理论的思辨。

7 柏林国家美术馆柱体与楼板

8 流水别墅

9 采摘亭10 21 世纪美术馆细柱分布

图片来源

1-10 来源于网络。