优化思维读写融合

2021-11-12裴芬

裴芬

摘要:《六国论》是一篇典范的史论文,可以学习借鉴的地方很多。对于秦灭六国统一天下的历史事件,评议六国灭亡原因的名篇不少,其符合当下就事论事型作文。以此为基点,借鉴《六国论》分角度分层面思维严谨有序的论证思路,文章以读促写,希望能给高一下学期的学生学习议论文如何展开论证提供一条有效的模仿路径。

关键词:就事论事;展开论证;分角度;分层面

一、 设计理念

高一阶段的学生还未具备较强的逻辑思维能力,写作中容易出现平面论证、内在逻辑混乱、论证不深刻等问题。如果是通过文本解读过程来体会议论文写作中运用到的种种思维方式,会更具体。以读促写,读写融合,在今后的写作上会更有模仿的方向。

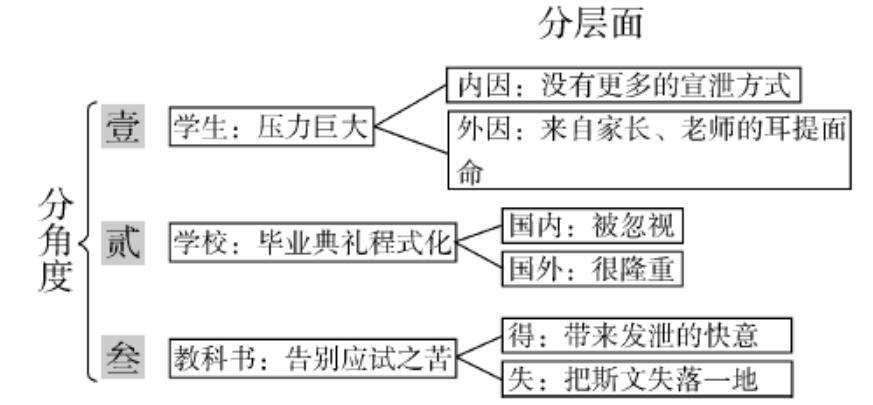

《六国论》是一篇就事论事型评论文章。话题集中的就事型材料作文适合初学者。笔者选择就事论事型作文作为立足点,以就事论事为基础,指导学生学习如何紧扣事实展开论证。就事论事有了明确的判断后,围绕自己的观点不能一概而论,需要分角度分层面论证。分角度,只是大致确定了写几个主体段,每个主体段还可以继续分层面,运用一分为二的思维,将角度细化。这种并列式写作思路,把面铺开,“分解或分析事物,找出事物的各个组成部分,或者事件的各个环节,或者事理的各个角度与各个层面,这样才能一一分析,综合起来就完成了一个严密的论证”。

笔者依托《六国论》设计了一堂课,分析主体二三段的说理路径,总结其中的写作技巧,并拓展迁移到课内外,加以落实和运用。选择二三段,而不是全文,是想“放大细节,对写作过程中的一些重要环节进行放大和解剖,让学生在放大的镜头中发现问题”。

二、 教学设计

(一)导入,初识“就事论事”

苏洵、苏辙父子各写了一篇《六国论》,父子二人针对秦灭六国统一天下的历史事件,评议六国灭亡的原因,同一件事不同人有不同看法,言之成理,言之有据都能令人信服。这符合“就事论事”型作文的特点。今天我们就通过梳理《六国论》的说理路径,学习如何“就事论事”。给定一件事,明确一种观点,如何展开?通过苏洵、苏辙两父子的《六国论》粗浅比较,让学生对就事论事概念有一个初步的认识。

(二)文本借鉴,紧扣“事”展开论证

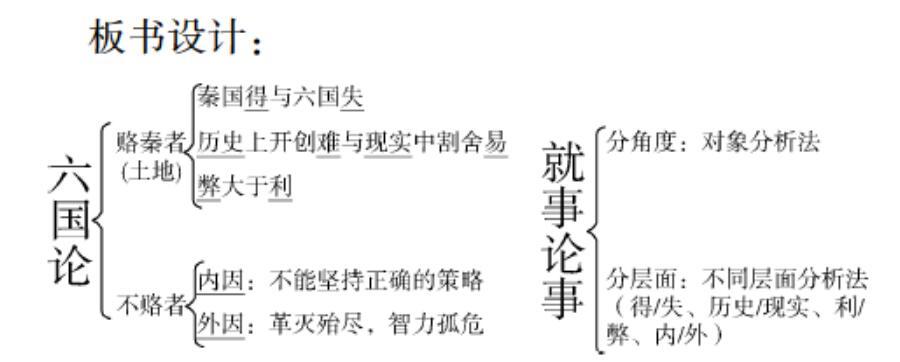

1. 先分角度

提问:①六国灭亡,这件事和谁有关?②六国因何而灭亡,原因都一样吗?

苏洵在论证六国灭亡的原因时考虑到了胜利方秦国和失败方六国,将同一事件之于不同对象产生的不同影响进行分类分析。六国相继被灭路径各有不同,苏洵在六国中分出贿赂者和不赂者的阵营。这就告诉我们,一件事因人、动机、背景、时空、结果而异,想要充分分析,首先找准要素,学会切分角度,不能笼统、一概而论。

角度如何分?一件事有几个关联对象、几个角色,就可以有几个角度,这种方法可以称之为对象分析法。简单举例,父母不满儿女中秋节同城寄月饼而不回家探望的事件中。事件为什么产生?也许有儿女假期匮乏的原因,也许是儿女不够体谅父母渴望团圆的心情,也许有父母不能放下传统观念的原因。事件辐射的不同对象,都可以成为我们思考的角度。接下来我们进一步分析,围绕两个分论点,作者又是从哪些层面展开论证。

2. 再分层面

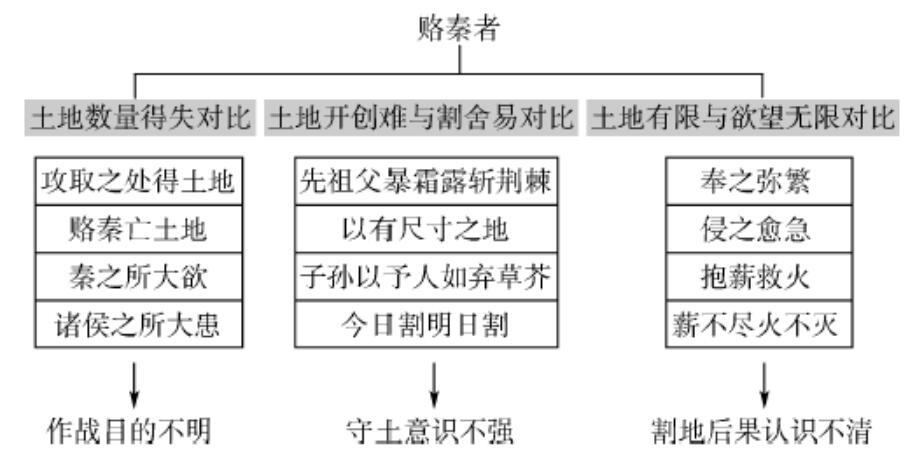

①请大家齐读第二段,思考:赂秦是指“向秦割地求和”,围绕“土地”苏洵运用几组对比展开论证?分别是谁和谁的对比,作者的目的是什么?老师将这一段的论证思路打散,请同学到黑板上重新梳理分类一下。通过对原文说理思路的梳理整合,找到不同写作层面,把感性认识上升到理性认识。(梳理后如图示)

明确:第二段思路清晰地运用三组对比,对“赂秦而力亏”的道理进行了剖析。两者或多者进行比较,角色切分的意识已经体现。

第一组对比:分析秦“以攻取之外”而得的土地是“战胜而得”的土地数量的百倍。收获土地轻而易举,可见秦发动战争的目的是收获土地。秦的举动道出侵略战争的实质是实现领土扩张。诸侯赂秦所失的土地是“战败而亡”的土地数量的百倍。诸侯以土地贿赂秦国的目的在于避免战争,保全自身。第一组对比是从秦和六国(内外),对土地数量的增长(得)与消减(失)的層面进行对比,批评六国对秦国作战目的不明,导致自身实力亏损,鲜明揭示“赂秦”的危害。

第二组对比:先讲祖先不畏风霜,披荆斩棘艰难获得土地,再讲子孙不恤先祖劳动成果,如丢弃草芥般,割地求和。第二组对比,追溯历史——土地怎么来的,将先辈开创土地之艰难与子孙轻易割舍进行对比,批评六国守土意识不强,进一步论证“赂秦力亏”的道理。

第三组对比:通过陈述赂秦是不能阻止秦国进攻的,只会助长秦国的侵犯欲望;而自己的土地是有限的,“赂秦”越频繁,损失也就越多。第三组对比,直击现实——失去土地后果,如果说赂秦还有些许好处能换来一夕安寝,这是割地赂秦的“利”,但是一味割让,失去大量土地后,将会发现遭受的侵害愈发频繁,而此时六国自身已经没有实力与之抗衡,这时显然“弊”大于“利”,赂秦危害不言而明。

小结:从这一段中我们可以看到,苏洵在分角度的基础上,还运用一分为二的思维体现了内/外,得/失,历史/现实,利/弊等多个层面的思考,将赂秦与力亏的因果联系剖析清楚。

②这种分角度分层面的思维特点在第三段也比较鲜明,我们试着站在“不赂者”立场上梳理一番。提问:齐、燕、赵三国不曾贿赂秦国,那么他们灭亡的原因是什么?外部环境有何特点?

明确:由此我们可以知道“不赂者”不能坚持正确的抗秦策略是内因;在秦将其他诸侯国几乎要消灭干净的时候,孤木难支,不得不亡,这是外因。本段从内因与外因两个层面进行论证,在分类列举三国不同的灭亡路径后,我们会发现这一切又无不与“赂秦”带来的不良影响有关,全面印证了六国破灭“弊在赂秦”的中心论点。

③技巧小结

通过对《六国论》两个主体段的分析可知,就事论事型作文写作,想要把事情谈论清楚,应学会切分角度,大至主体段之间,小至单个主体段中都可以从不同角度展开论证,全面而综合的分析能让论证更严密。