跨越东西的关注:研读梁思成《华北古建调查报告》术语译名上的引号

2021-11-12焦洋

焦 洋

作为中国学者向西方介绍本土建筑的早期案例,在1940 年代,梁思成先生撰写了多部(篇)英文中国建筑论著,包括1940 年的《华北古建调查报告》(In Search of Ancient Architecture in North China)、1946 年的《图像中国建筑史》(A Pictorial History of Chinese Architecture) 以及1947 年的《中国的艺术与建筑》(Art and Architecture)[1]等。这些论著中有一项为东西建筑沟通发挥了关键性作用的学术成就,即在借鉴、批判此前外国相关先例的基础上,梁思成检视、修正与创立了为数众多的中国建筑术语译名,[2]而译名的确立过程,则体现出他对于东西建筑细节比较以及以此为基础的东西建筑文化沟通方式的深刻思考。然而时至今日,尽管这些由梁思成所修正或创立的译名中的大多数仍是普遍通行的范例,但对于译名中所蕴含的学术思想,除了个别研究成果外[3],并未得到广泛且充分的研讨。有鉴于此,通过研读梁思成在这一时期的英文论著,特别是经由对其中术语译名相关细节的解读,将有助于清晰地呈现梁思成为东西建筑文化交流所作出的开创性贡献。

一、为何研读《华北古建调查报告》术语译名上的引号

这一时期梁思成有关术语翻译的学术成果比较集中地体现于《图像中国建筑史》(以下简称《图像》)书后所附的“术语表”(Glossary of Technical Terms)之中。“术语表”大致涵盖中国建筑的类型、形制、结构构件及其做法,以及非结构构件等术语的译名。就翻译方法而言,则大致有以拼音为译名(辅之以英文注解)和以西方术语为译名这两种方式。此外,部分术语还补充了字面义的译名(因字面义译名通常不单独使用,故本文不将其独立列为一类)。由于《图像》的行文中并未透露出这几种不同译法的原委,故而如果想揭示上述不同翻译方式背后所蕴含的学术思想,就有必要将视野进一步延伸到《图像》之前,于是作为这一时期英文建筑写作的起始——梁思成于1940 年所撰写的旨在介绍中国营造学社古建筑调查成果的英文论著——《华北古建调查报告》(以下简称《华北》)就成为本文重点关注的对象。

虽然当年未正式发表[4],但《华北》已被收入2001 年出版的《梁思成全集》第三卷之中,使后辈学人得以有幸拜读。《华北》大致以北方诸省分布为序,内容涵盖自中国营造学社成立到抗战全面爆发前的古建筑及其他文物遗迹的调查,是对发表于《中国营造学社汇刊》中的古建筑调查报告与记录的精简与提炼。而与相关中文论著不同的是,当阅读这篇当年面向研习建筑史的学生以及西方读者的调查报告时[5],会感受到贯穿其间的东西文化相互沟通的浓厚氛围,这其中既有记游中西方典故的嵌入,又有东西建筑案例的类比,而文中多次出现的术语译名上的引号更是成为这一沟通的鲜明标识。

《华北》的部分内容经整理后形成了《中国最古老的木构建筑》(China’s Oldest Wooden Structure,以下简称《木构》)与《五座中国早期古塔》(Five Early Chinese Pagodas,以下简称《古塔》)这两篇文章,分别发表于1941 年的《亚洲杂志》7月和8 月号。[6]在这几篇论著中,有一处术语翻译的细节差别,即斗栱的译名——bracket,在《华北》中凡出现者几乎全部加上了引号,而《木构》与《古塔》中则没有。这一译名上的细节差异是基于怎样的原因呢?不仅如此,如果将时间线索稍稍延展,就能感受到为译名加上引号似乎还透露出当年作者的一种态度,因为在1940 年代梁思成对于中国建筑的英文写作中,斗栱的译名从加引号的“bracket”,到bracket set 与tou-kung 并列使用,再到渐趋独立使用tou-kung[7],大致呈现出外来术语地位下降,本土表达逐渐增强的变化。这一变化或许就是梁思成对于斗栱译名的观念逐渐形成的过程,而《华北》中将“bracket”加上引号则是形成这一观念的重要起始。那么加引号有着怎样的用意呢?由斗栱译名的这一处细节,进一步引发了笔者对于《华北》文中其他译名上引号的注意,比如砖塔的叠涩出檐译为“cornice”,木构建筑的栱眼壁译为“frieze”,叉手译为“main-rafters”,侏儒柱译为“king-post”等。这些出自西方建筑术语的译名,有些为梁思成首创,有些则为其从西方著作的叙述中提炼而成。为它们加上引号,分别具有怎样的用意?而在《华北》之后,它们之中有的被保留下来,有的被调整,还有的被舍弃,其原因又各自为何呢?

在梁思成撰写该文时,有关中国建筑术语译介的现实境况是,不论是否得当,一批中国本土术语的译名已经由西方著作的传播而具有一定的影响力。其中对中国学者影响较大的就是班尼斯特·弗莱彻与其子班尼斯特·弗赖特·弗莱彻(Banister Fletcher and Banister Flight Fletcher)的《运用比较方法的建筑史》(A History of Architecture on the Comparative Method, 以下称为《弗莱彻建筑史》,本文中引自该书的内容未经注明者,均出自其1905 年的第五版)中对于中国建筑术语的翻译。该书中有关中国建筑的部分综合了此前多部西方著作如威廉·钱伯斯(William Chambers)的《中国的建筑、家具、服装、机械及器 物 设 计》(Designs of Chinese Buildings,Furniture,Dresses,Machines and Utensils)以及詹姆斯·弗格森(James Fergusson)的《印度及东方建筑史》(A History of Indian and Eastern Architecture)中的相关内容[8],在术语的翻译上也多沿用此前成例,并大致呈现出如下的特征:在翻译有关建筑技术与艺术的术语时,多以西方术语直接作为译名,而在翻译建筑类型时,则以音译或者西方术语作为译名。对前者而言,由于跨文化认知时产生难以避免的误读与成见,不免会使中国读者产生枘凿之感。(关于该书对中国建筑术语的翻译情况,将在下文结合具体案例作出讨论。)对于那时希望将中国建筑的成就介绍给西方世界的梁思成而言,如果全部接纳这些译名,就等于认同了其中的一些误读,而如果全部弃用,则不免会使西方读者无所适从。所以在当年的历史条件下,对既有的译名做出检视基础上的修正是恰切且必要的。此外,还有一些未出现于西方著作或者未曾引发重视的术语,如何去翻译,也势必经过不断的探索。而不论是上面的哪一种情况,在最终确定之前,为初步选定的译名加上引号,从而强调这种跨越东西文化的关注,甚至引发有关于此的讨论以及质疑,正彰显出一种严谨且开放的学术研究心态。由此或可以说,术语译名上的引号是梁思成翻译学术思想的起始性表征。

《华北》一文中加引号的术语译名大致包括属于结构构件的术语如斗栱——“bracket”,叉手——“main rafter”,侏儒柱——“king-post”,以及属于形制的术语[9],如叠涩出檐——“cornice”,栱眼壁——“frieze”,攒尖塔顶——“pinnacle”等。此外,文中还出现了许多不加引号的术语译名,比如梁译为beam,屋檐译为eave,门廊译为porch,等等。不加引号的译名大多为沿用此前西方学者的中国建筑论著中已惯常使用者[10],也有部分为梁思成首先使用(对此将在相关内容中讨论)。以下将对《华北》文中译名上引号的几种不同类型展开讨论,探析各类译名上引号的缘起、作用以及后续影响等,而对某些类型中与之相关的不加引号者,因其可视为加引号之译名的演化成果或者比较对象,故也将做出讨论。此外,本次研读还将涉及梁思成的其他英文论著如《图像》以及《中国的艺术与建筑》(以下简称《艺术与建筑》)中的术语翻译方法,从而较为完整地展示梁思成1940 年代术语翻译观念的演变状况。术语译名上的引号,作为梁思成翻译观念形成之始的重要标识,以此出发的讨论将有助于揭示梁思成经由术语翻译对东西方建筑交流所作出的开创性贡献。

二、引号:对既有译名的检视

由于斗栱在中国古代建筑中的显著地位,梁思成翻译实践中最具代表性且最引人注目的对既有译名检视的案例,就是加引号的斗栱译名——“bracket”,以下将对该译名上之引号的缘起、作用以及影响等展开讨论。

1.缘起:“斗栱-bracket”对译的形成

作为斗栱的译名,在《华北》中梁思成使用了加引号的“bracket”,并且附上了对其地位、构成以及作用的简要解释:

The “Brackets”,a characteristic system of construction of Chinese architecture,composed of a series of superimposed cantilevers to enable a far overhang of eaves,are large and simple.[11](“Brackets”,作 为 中国建筑结构体系的特征,是由一系列层叠起来的巨大且简洁的悬挑构件组成的,用以承托出挑深远的屋檐。)

关于文中bracket 这一译名的出处,几乎可以比较确切地认定其出自《弗莱彻建筑史》。该书在欧美英语国家的建筑教育中普遍使用,因而对梁思成等中国早期留美建筑学者的影响最为显著,梁思成在留学期间就曾经手绘过许多该书中的插图。[12]《弗莱彻建筑史》关于中国和日本建筑的叙述中都使用了bracket 作为斗栱的译名,比如在介绍中国建筑的总体特征时就提到:

The projecting roofs supported on a succession of small brackets form a most striking feature,being ornamented with dragons and fabulous animals.[13](最为引人注意的特征是,悬挑出的屋面由一连串小的斗栱承托着,并且屋面上还装饰以龙及其他神话动物等。)

其中提到“一连串小的斗栱”,显然这一印象出自封建社会晚期明清建筑中权衡较小且分布较密的斗栱,而这或许正是形成“斗栱-bracket”对译关系的一个重要因素。而在该书的西方部分中,bracket指的是兴起于古代罗马科林斯柱式并继而应用于文艺复兴时期府邸的悬挑承托檐口的涡卷形装饰物(图1)。此外,书中还将西班牙文艺复兴建筑中一对涡卷组成的柱头称为bracket capital(图2)。不过,在书后的“术语表”(Glossary of Architectural Terms)中,bracket 的释义则仅涉及前者:

图1:bracket(古罗马科林斯柱式)

图2:bracket-capital(西班牙阿维拉的波伦蒂诺宫)

A projecting ornament carrying upper members of a cornice. ……Generally formed with scrolls or volutes at the two ends.[14]( 一个悬支挑出撑檐口构件的装饰物。……通常在两端各有一个涡卷。)

而与之含义相近的词汇有ancones、console 等。从当年《弗莱彻建筑史》等西方著作的视角来说,用bracket 来指代斗栱,说明两者有相近之处,比如同样位于檐口(实际上斗栱的分布更为广泛),体形小,排布密,具有装饰性并且从视觉角度看起着承托作用。相对而言,console 有时指的是门框或者窗套上承托檐部的装饰物,而corbel 的原意则是承托梁的石质构件,这或许也是该书未将两者作为斗栱译名的原因。由此,bracket 在西方语境中的固有义或许表明了他们对于斗栱的初步认识,而这之中也传递出了西方人早期接触到的中国建筑实物大多是明清时期建筑这样一个历史信息。

2.作用:对“斗栱-bracket”对译关系的检视

使用bracket 一词来表示斗栱,实际上反映出将斗栱视为装饰构件的片面认识,即使在《弗莱彻建筑史》等著作中偶有解释:“bracket 由一系列的木质支托组成(bracketing consists of a series of projecting wooden corbels)”[15],也未能从根本上改变这种认识上的偏差。此外,在梁思成也曾经阅读过的喜龙仁(Osvald Siren)的《中国早期艺术史》(A History of Early Chinese Art)中,尽管对斗栱的演变规律做过更为客观的评价,特别是强调了斗栱的结构作用及其地位,但也仍旧沿用了bracket 这个译名。实际上,随着西方学者认识上的更新,已经使bracket 这一在西方建筑史中无足轻重的构件不能与斗栱相对应了,bracket 的原本含义是单一的构件,无法表达斗栱构成的复杂性,且其作为装饰性构件的定位也无法与斗栱兼具结构与装饰作用的定位画上等号。

而几乎就在西方学者对斗栱的认识逐渐深化的同时,梁思成也开始在其建筑写作中透露出对“斗栱-bracket”的对译关系的态度。或许正是基于在学习中“对西方建筑史下过苦功夫”,“对东西方建筑的差别及其敏感”[16],故而他在留美期间所撰写的《一个汉代的三层楼陶制名器》(A Han Terra-Cotta Model of A Three Story House)一文中对斗栱的译名非常慎重。在该文中通常是将bracket 用作汉代明器中构成较为简单的如一斗三升这类斗栱的译名,而明确地区别于后世构成更为复杂的斗栱。尽管在此间还未用一个确切的译名来表示后者,但区分两者的意图无疑十分明确。因此也可以说从那时起,梁思成就对bracket 是否适合作为斗栱的译名持质疑态度,而这一意图也为该文的中文译者英若聪先生所发现并忠实地将文中的bracket 译作了“托架”:

这些(托架)肯定与古代和现代中国以及日本一般见到的(斗栱),不是同样的东西。[(Brackets)They are certainly not the same thing that are commonly seen in Chinese and Japanese architecture,both ancient and modern.][17]

此后,当梁思成学成归国开始专注于中国建筑的调查研究之后,更是曾多次强调过斗栱在中国建筑中的地位及其重要意义,例如在《蓟县独乐寺观音阁山门考》的“总论”中就明确指出:

斗栱者,中国建筑所特有之结构制度也。……其在中国上所占之地位,犹Order之于希腊罗马建筑;斗栱之变化,谓为中国建筑制度之变化亦未尝不可,犹Order之影响欧洲建筑,至为重大。[18]

其中所言斗栱在中国建筑结构制度中的地位,也出现于前面所引之《华北》文字中,而将斗栱与Order 等量齐观,则体现出了一种高度的文化自信。在这一开宗明义式的论断的影响下,bracket 就愈发不适宜再作为斗栱的译名了。

无独有偶,或许同样因为认识到bracket 与斗栱间的差异是显著的,在1940年代也有其他中国学者在译介《弗莱彻建筑史》时使用了另一个本土术语“牛腿”来作为bracket 的译名。[19]而在《华北》中,就是否采用bracket 的问题,我们或许可以猜想到梁思成在当时是经过慎重考量的,使用该词可以照顾到当年西方读者的普遍认知状况,使他们易于理解和接纳,给其加上引号,使之在文中显得醒目,则体现出了一种检视的态度,为的是引发质疑与关注。(此外,为了清晰扼要地说明斗栱由什么构成,有什么作用,还附上了简要解释。)为了强化这种检视,加引号的“bracket”在文中出现了多次,不仅将其用于木构建筑,云冈石窟的柱头也被称为是由中国原始的“bracket”转译而来,而当该文的一部分发表于英文刊物时,为了贴近西方读者的阅读习惯而未加引号,这也正是本文开头部分所提到的译名差异化表述的缘由。

3.影响:斗栱本土化译名的兴起

随着梁思成对于中国建筑调查研究的深入,引号所体现出的对“斗栱- bracket”这一对译关系的检视,必然会影响到对斗栱所包含之各个分件及其做法翻译时的指导观念,即不局限于在西方术语中寻找参照对象,而是立足于探寻出新的更适用于本土特有术语的翻译方法,而这种翻译方法上的新举措在《图像》书后的“术语表”中得以集中地展现。“术语表”所涵盖的术语类型已在前文有所提及,在此着重以其中与斗栱相关者来揭示这种变化。

首先,对作为一个总体的斗栱来说,在“术语表”中使用了威妥玛-翟理斯式(Wade-Giles Romanization)拼音译名tou-kung,并且将其英文译名调整为brackets set,而行文中多采用以tou-kung与bracket set 并列的方式(有时bracket set还简称为set)。set 意为一组或一套,意在说明斗栱是由一组互相关联的构件所组成的,显然比单独的bracket 更适于作为斗栱的译名。此后到《艺术与建筑》一文时,tou-kung 已经渐趋独立使用,从而实现了该术语完全的本土自主表达。

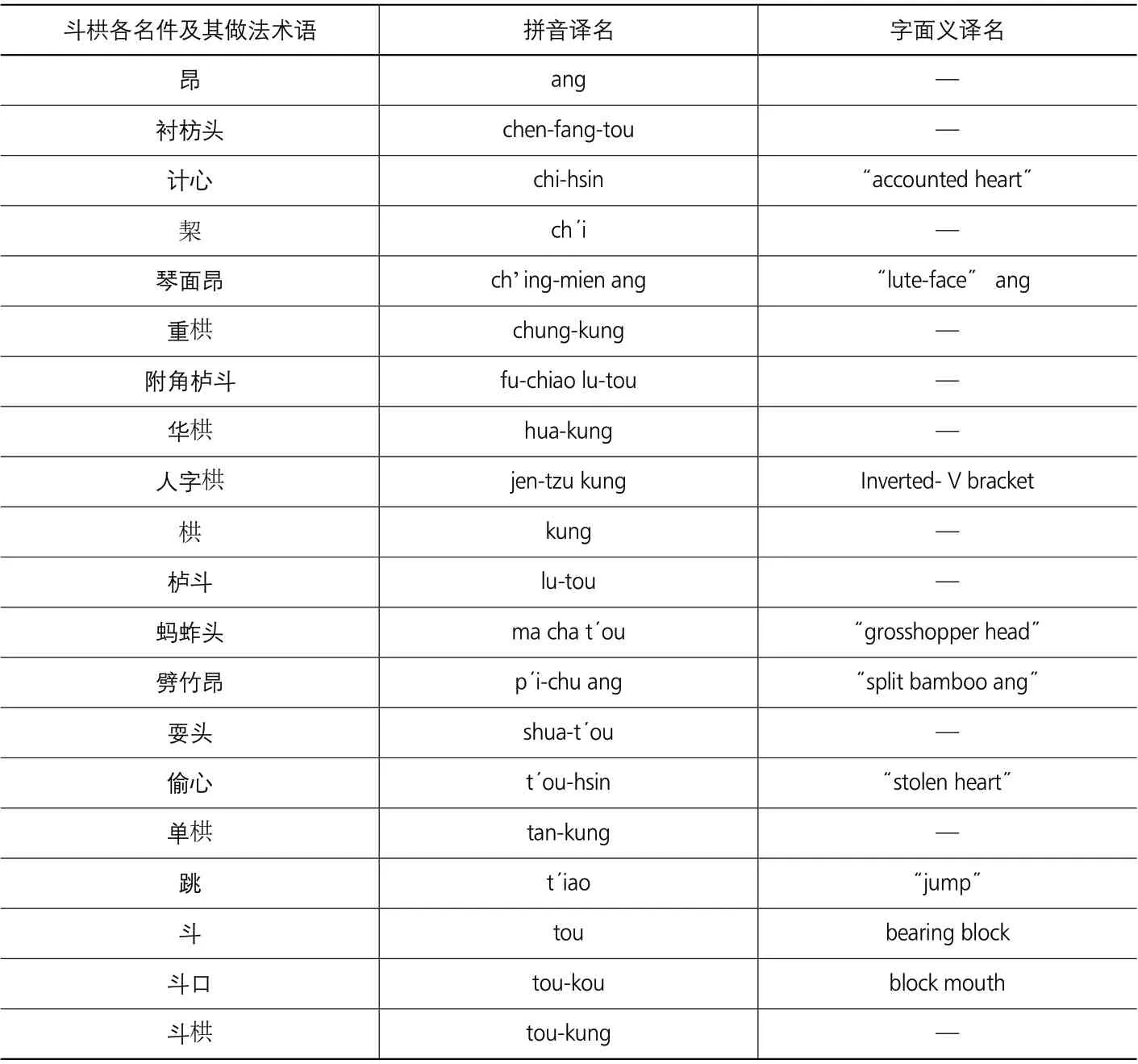

第二,“作为中国建筑所特有之结构制度”——斗栱所涵盖的各个分件及其做法的术语,这些显然无法从西方术语中找出完全对应者,对于这些术语,梁思成使用了拼音译名,拼音译名虽曾在西方著作中有过先例,不过多出现于建筑类型的译名中,比如牌楼——pailoo、塔——taa等,这些拼音译名来自西方对中国建筑读音的了解,易于为西方读者接受,梁思成将其推广到斗栱各个分件及其做法的翻译中,旨在主动且自信地向西方介绍中国文化。[20]不过,仅用拼音译名显然缺乏表意,故此梁思成还针对一些术语增加了字面义(literally)的翻译方式,比如“偷心”——“stolen heart”,“ 计 心” ——“accounted heart”,“斗口”——“block mouth”,等等。还有的是将拼音与字面义组合起来,例如“劈竹昂”——“split bamboo ang”,“琴面昂”——“lute-face”ang。字面义译名体现了构件或做法命名的由来,但显然单独使用会使西方读者感到茫然,所以均加上了引号以提示其属于特定用法并作为拼音译名的补充一并使用。此外,为了说明构件的功用或技术方法,在“术语表”中还附加上了英文的注释。作为本土化的表达方式,拼音与字面义译名,往往应用于本土术语中超出了西方建筑单个术语表达能力之外的部分,通过拼音、字面义及注释等多种方法的结合,才可以使西方读者既获知读音,又了解术语命名的由来以及术语的内在含义。拼音与字面义等本土化的译名的结合使用,是梁思成在翻译方法上的开创性举措,这一举措凸显出了中国文化向西方的主动传播,借用费慰梅(Wilma Fairbank)的话说,是为了“使那些想认真研究中国建筑的西方学生明白,他们必须熟悉那些术语的中文名称。”[21](表1)

由检视而引发的斗栱本土化译名 表1

从《华北》到《图像》再到《艺术与建筑》,引号的检视作用对斗栱译名的演化与完善产生了重要的影响,概括而言,这一影响就体现为在东西建筑沟通交流中以文化自信为引领,本土术语翻译时自主性表达以及主动传播意识的日益增强。

三、引号:形制及其艺术的互鉴

除了对既有译名的检视外,在《华北》中还有在翻译时旨在强调东西建筑在形制及其艺术上之互鉴的引号用法,即将加引号的西方建筑形制术语用作中国术语的译名。与其他一些未加引号的术语翻译相比,引号使读者感受到中国建筑在形制上的某些特征及其艺术表达上可与欧洲建筑之间形成确切的互鉴作用。《华北》中被强调互鉴作用的对译术语大致包括叠涩出檐与“cornice”,栱眼壁与“frieze”,以及攒尖塔顶与“pinnacle”等,这是梁思成经由对东西方建筑细节的敏锐观察与慎重比较后所采用的东西互鉴的翻译方式。这里所谓的东西互鉴,指的是读者看到这个译名就会同时联想到东西方的两个对象,并能体悟到对译旨在突出两者所共有的特征。

1.缘起:对东西方建筑形制关联性的关注

对于熟悉梁思成中国建筑写作的读者来说,对东西建筑的各个层面进行类比的写作方式在《华北》之前的中文写作中就时有运用。例如前文曾提到的《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文中就将斗栱与Order 的重要性作出了类比,而特定于形制及其艺术表现的层面,该文中还关注了古希腊与中国古代建筑在构件形制及其艺术表现力上的相近之处:

梁横断面之比例既如上述,其美观亦有宜注意之点,即梁之上下边微有卷杀,使梁之腹部微微凸出。此制于梁之力量,固无大影响,然足以去其机械的直线,而代以圜和之曲线,皆当时大匠苦心构思之结果,吾侪不宜忽略视之。希腊雅典之帕提农神庙亦有类似此种之微妙手法,以柔济刚,古有名训。乃至上文所述侧脚,亦希腊制度所有,岂吾祖先得之自西方先哲耶?[22]

与之基于相近思考角度的是,《华北》中还出现了多处将古典柱式形制的术语——entasis 跨文化地运用于描述中国建筑中的木柱柱身以及砖塔塔身形态的例子。综合这些案例可以看出,关于东西建筑在形制及其艺术表达上相关性的表述方式已经深刻地融入了梁思成的中国建筑写作。由此,作为突出互鉴作用的引号,其形成的原因应该就出自梁思成对于东西方建筑形制特征的敏锐观察与细致比较,以及长期研究积累所形成的融会东西的思维格局。

2.作用:强调形制及其艺术的互鉴

东西方建筑在形制上的关联性,在一定程度上为术语翻译提供了便捷,这种译法,可以使不同文化背景下的读者很快地熟悉陌生的事物,但是,也可能会因跨文化意涵间的差异而导致误用,所以需要检验两者实现对译的理由是否充分,以及这种互鉴关系是否确切。正因为如此,在《华北》中加引号的形制术语译名,并非都一成不变地沿用下来,而是在其后的写作中经历了多次检验而有了不同的结果,从中也体现出梁思成在东西互鉴式翻译方法上不断深化的思考演进过程。

在《华北》中出现的与古典建筑形制术语有关的译名也多与《弗莱彻建筑史》一书有关,但不同之处在于它们并非直接引自该书,而是经过了梁思成的提炼与扬弃后,被转换到另一种情形下运用。比如,梁思成并未采纳《弗莱彻建筑史》中将木构建筑的出檐部分与cornice 相联系的认识,而是将砖石塔的叠涩出檐部分称为cornice。以下将分别就加引号的cornice、frieze 以及pinnacle 等译名的形成及其应用状况做出讨论。

在《弗莱彻建筑史》中,关于cornice一词在中国以及日本建筑中的使用,多是描述性的,而非直接用作译名。比如,将日本木构建筑的斗栱称为cornice bracket。与之类似的描述,如“斗栱构成装饰华丽的檐口(cornice)”[23]也曾出现于喜龙仁的《中国早期艺术史》中,实际上这些都不过是一种将古典柱式的形制比附到东方建筑中的认知视角,其并没有被梁思成采纳。在中国的木构建筑中,就未见梁思成使用cornice 表示檐口,但是在砖石塔中,每一层檐的叠涩出挑形式,确是与古典柱式cornice 的出挑有某种相似之处的。或许是注意到这种相似,在《华北》中,梁思成将加引号的“cornice”作为砖石塔“叠涩檐”的译名,有时为了区别于西方的cornice,还加注了释义——roof eave。其中有关大雁塔的叠涩檐,为了强调层层出挑的形式,还加上了corbelled 一词加以形容(图3、图4)。

图3:corbelled “cornice”(大雁塔叠涩出檐)

图4:cornice(古希腊爱奥尼柱式)

从木构建筑屋檐到砖石建筑出檐中cornice 用法的转化,可以被视为梁思成对西方著作中术语表述的批判性运用。在缺乏沟通的时代,这一译法将有助于西方读者直观地了解中国砖石塔出檐的叠涩形象,但是,毕竟中国砖塔的叠涩出檐与西方古典柱式中的檐口部分不论在形态还是在建造方式上都有明显的差异,故此,在后来的《图像》中,用cornice 作为“叠涩檐”译名的情况就比较少见了,代之以更多的是corbelled brick course 或者corbelled eave的翻译方式,而在《艺术与建筑》中对密檐塔的出檐则沿用了cornice。

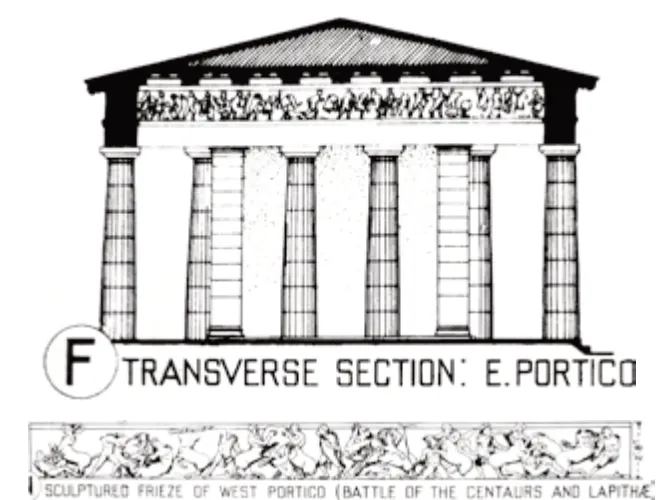

至于frieze 作为栱眼壁的译名,可以说承载了梁思成对东西方建筑艺术表达特征的敏锐观察。从表面上看,这个译名的形成似乎受到了《弗莱彻建筑史》中将位于柱子之上与铺作层之间的高度装饰的部分称为“frieze-like space”的影响。不过如果仅仅将这种比较视为基于形制上的关联性,即 cornice 与frieze 之于檐下斗栱与栱眼壁在位置上的对应关系的话,是无法准确理解梁思成为“栱眼壁”与“frieze”两者建立起对译关系时的深刻用意的。在《华北》中,梁思成特别关注佛光寺殿内前内额栱眼壁上所绘彩画,将其视作建筑断代的一个佐证,而其视觉上的效果则与古希腊神庙前柱廊檐壁上的雕刻有着异曲同工之妙(图5、图6)。为了向西方读者说明何为栱眼壁,梁思成使用了加引号的“frieze”,同时为了避免误读,还对其位置做了说明:

图5:佛光寺大殿栱眼壁彩画

图6:雅典忒修斯神庙东柱廊檐壁雕刻(上)与西柱廊檐壁雕刻详部(下)

The only frescoed parts that are preserved today are “frieze”,the plastered portions above the lintels and between the brackets.[24](至今唯一留存之壁画是“frieze”,即位于枋木之上斗栱之间的抹灰部分。)

此处对栱眼壁这一细节的关注在后来的《中国建筑史》与《图像》中也清晰地透露出来,例如通过与frieze 装饰上地位的类比对栱眼壁彩画的重要性作出了评价:

在建筑之外部,彩画装饰之处,均约束于檐影下之斗拱横额及柱头部分,犹欧洲石造建筑之雕刻部分约束于墙额(frieze)及柱顶(capital)……[25]

由frieze 与栱眼壁之间的互鉴,可以看出梁思成对于东西建筑的比较不仅着眼于形制上的相似性,还注重两者在艺术构思所蕴含之匠心上的关联性。而在《华北》之后的《图像》以及《艺术与建筑》中继续将frieze 作为栱眼壁的译名,说明这一翻译并非权宜之计,而是经过深思熟虑的观念使然,因为它极为有效地使西方读者了解中国与西方建筑在艺术表达上的相通之处。与梁思成的观念既有联系又有区别的,另一种将frieze 用于描述中国建筑的特征的视角,见之于童寯1944—1945 年的《中国建筑艺术》(Chinese Architecture)一文中,他将檐下斗栱退化后的“壅塞娇弱”[26]的形象形容为“as superficial as classical frieze”[27]。这是两位同样对西方古典建筑有深厚修养的学者,从不同角度作出的解读,一个基于较为宏阔的总体印象,一个基于细致入微的观察,两者相映成趣,同样丰富了读者对东西建筑艺术关联性的认知。

在使用欧洲古典建筑的术语作为译名之外,《华北》一文在描述济南历城神通寺四门塔与正定广惠寺华塔的塔顶形制时,还使用了一个欧洲中世纪建筑的术语——“pinnacle”,该词指的是哥特建筑扶壁顶部或者其他位置上的尖塔状收束部分。[28]以pinnacle 作为佛塔的攒尖顶部的代称,类似的用法并未出现在早前的西方著作中,所以可以说是一种基于相近材料及形式上的类比,但是在尺度上扶壁尖塔却与中国砖石塔尖部分大相径庭。该例也是少数几个在文中标明引用却未加注释的译名,后来在《图像》中也未见这一译名再次出现,而是在上述两例中分别代之以“pavilion like brick structure”以及“spire”。将“pinnacle”与之前所述的几个有关形制的术语译名比较后可以看出,基于形制类比的术语翻译,在《华北》一文中尚处在初始探索阶段,经过后续的应用与检验,其中个别不适用者必然会被弃用,但是作为对这种翻译观念原委的探寻,《华北》的可贵之处就在于保留了可资查考的线索。

上述三个译名上的引号作为东西互鉴的标识,在后续的著述中,有的被部分修正,有的持续沿用下来,还有的被完全舍弃,这说明梁思成对于东西互鉴的翻译方式保持着严谨且不断求索的态度,其中被修正或舍弃者是因为两者虽有形制上的相近之处但区别之处同样明显,随着研究的深入逐渐找到了更为贴切的翻译方法。

3.取舍:互鉴对象的选择

《华北》文中还出现了另一些将西方建筑形制术语同样用作译名的案例,却并未加引号。那么这些译名为何没有加引号,换句话说,互鉴对象的选择基于怎样的依据呢?未加引号的译名包括architrave、pilaster 以及capital,等等。其中在“大雁塔”(A Monument to China’ s Greatest Monk and Pilgrim Hsuan-Tsang)一节中以architrave作为砖隐刻出的阑额的译名,在其他的场合如木构建筑中,有时也用古代非欧文化中常出现的lintel 作为阑额的译名[29],可见,就形制而言,阑额不存在固定的英文译名,后来在《图像》“术语表”中阑额的译名也是lintel 与architrave 并存的。另外,在“大雁塔”一节中以pilaster 作为塔身凸柱的译名,而“嵩岳寺塔”一节中则以engagedcolumn 作为塔身凸柱的译名。据笔者揣测,这一译名上的差异或许是基于梁思成对于柱身凸出塔身程度这一细节的辨析,不过直到《图像》中,这两种用法一直在间或出现而未见明确的界定。至于《华北》中capital 被用作译名的案例,均出现于明显受到域外影响的建筑中,且始终未有确切的对译对象,比如“嵩岳寺塔”(The Oledest Brick Pagoda in China)一节中提到了位于角部的lotus-blossom capital(莲花柱顶),这或许是沿用了西方著作中习惯上对于其他非欧文明中柱顶膨大部分的称谓。在另一处关于“云冈石窟”的叙述中,capital 则指的是一种与爱奥尼涡卷类似的柱顶部分。而此后在《图像》中,也曾将石窟柱顶上的栌斗称为capital。由此或可认为,capital并没有与中国本土术语实现确切的对译关系,尽管如此,从这些翻译中仍可以感受到梁思成对于《中国的建筑、家具、服装、机械及器物设计》[30]以及《弗莱彻建筑史》[31]等西方著作中认为中国建筑中不存在capital的主动回应与不断探求(表2)。

形制术语译名上引号取舍之比较 表2

由此可见,诸如architrave pilaster capital等形制术语,因均未存在确切的类比对象,显然都不能被作为东西互鉴的翻译例证。而前述加引号之译名,则至少在同一著述中保持了确切的对译关系,且在后续的演变中也未出现新的类比关系。术语翻译需要经历观念与实际案例之间的不断磨合的过程才能日臻完善,从《华北》有关形制术语的译名使用状况来看,引号代表了对互鉴关系基本确立的一种认可,而未加引号者则说明被明确排除在了这种关系之外。当然,是否能够成为定例,还需经过不断的检验,而正是在从《华北》到《图像》的相关变化与不变中,可以感受到这种孜孜以求的探索过程。

四、引号:寄托结构演进的理想

在《华北》中,译名上的引号除了强调东西方建筑形制及其艺术的互鉴以外,有时还特定地寄托了梁思成对于中国木结构实现现代化演进的理想。这种理想就承载于有关屋架结构术语译名的选用上,具体来说就是在描述佛光寺大殿的“叉手”与“侏儒柱”(蜀柱)时,梁思成使用了几个西方现代建筑的术语:

……to my greatest surprise,rooftrusses built in a way I knew only from T’ang paintings. The use of two “main-rafters”(to borrow the terms of a modern truss)without the “king-post”,just the reverse of later methods of Chinese construction……[32]

[……最使我惊讶的是,屋架做法,是我从唐代绘画中才能见到的,使用了两根“main-rafters”(借用现代的屋架术语)而不用“king-post”,与后世中国建筑的屋架做法恰好相反。]

梁思成在此特别说明借用了现代屋架的术语main-rafters 与king-post 作为叉手、侏儒柱的译名,这一沟通了不同历史时期中外建筑屋架术语的对译关系,在当代仍旧引发学者的关注。[33]那么作为梁思成在写作中为数不多的标明出处的译名,当年这一翻译究竟是基于怎样的缘由,而其又产生了怎样的影响呢?

1.缘起:对东西方建筑结构异同的关注

关于“叉手- main-rafters”与“侏儒柱-king post”对译形成的原因,从形成对译的观念基础分析,取决于梁思成此前在建筑史研究中对于东西方建筑结构的关注。从目前可以见到的文献获知,梁思成对于东西方建筑结构关系的关注是从对古代建筑结构异同的比较起始的,而后这种关注又延伸到中国古代木构与西方现代框架结构的关系之上。在《蓟县独乐寺观音阁山门考》中,关于观音阁的结构,就采用了与欧洲建筑所谓的“superposed order”[34]相类比的认识视角,而作为梁思成合作研究者的林徽因,则在《清式营造则例》的“绪论”中明确地指出了中国木造结构的构架法与西方建筑的异同:

中国木造结构方法,最主要的就在架构之应用。……其用法在构屋程序中,先用木材构成架子作为骨干,然后加上墙壁,如皮肉之附在骨上,负重部分全赖木架,毫不借重墙壁。……在欧洲各派建筑中,除去最现代始盛行的钢架法,及钢筋水泥构架法外,唯有哥德式建筑,曾经用过构架原理;但哥德式仍是垒石发券作为构架,规模与单纯木架甚是不同。哥德式中又有所谓“半木构法”则与中国构架极相类似。唯因有垒石制影响之同时存在,此种半木构法之应用,始终未能如中国构架之彻底纯净。[35]

尽管在骨架承重方式上与哥特时期的“半木构法”相类似,不过对屋架部分的结构而言,当年梁思成对于中国建筑的屋架与欧洲建筑的三角形屋架有明显区别是了然于胸的,因为在《华北》之前,林徽因就曾在《论中国建筑之几个特征》以及《清式营造则例》之“绪论”等论著中都指出了“中国匠师素不用三角形”[36]的弱点。既然如此,为何要用时代殊异的西方术语作为译名呢?这或许可以从两个方面寻找原因:第一,由于对三角形屋架优越性及其在中国建筑中的稀缺状况的了解,梁思成在古建筑研究中非常注意发现近似于三角形构架的形式,希望从中找出与欧洲中世纪三角形屋架的相似之处,比如他曾观察到敦煌壁画、山东金乡县汉代朱鲔墓石室雕刻上以及从5 世纪起的几座朝鲜和日本建筑中[37]曾出现过“人”字形结构,这种关注成为屋架术语译名形成的一个潜在因素。

第二,由于对西方著作有关屋架叙述措辞的熟稔,笔者推测,或许梁思成从诸如《弗莱彻建筑史》中有关屋架结构的翻译方法中收获了若干启示,比如该书曾使用truss 这个术语描述中国木构建筑的矩形屋架:

The method of forming the trusses supporting the tile work is by a system of rigid rectangles(not triangles as in Europe)……[38]

[支撑屋面瓦的“truss”的构成方式是刚性的矩形(而非欧洲的三角形)。]

而更为重要的启示是,在该书中kingpost 曾作为形象化的类比来描述在现代桁架结构产生之前的英国中世纪“tie-beam roof”屋架正中的垂直杆件,并且书中还强调了其与现代桁架中的king-post 仅仅是形式相同,所起的力学作用则完全相反(图7)。由此可见,使用现代的屋架术语去描述中世纪木构屋架中的构件的做法早在19、20 世纪之交的著作中就已经出现,正因为如此,从外观相近的缘由去推广使用king-post 这一术语是有先例的。综合上述两点,或许正是在西方惯常的措辞氛围中,尽管佛光寺大殿的叉手仅是屋架的一个局部,在《华北》中仍然将其称为rooftruss,而又基于对上述先例的借鉴,故而使用了现代桁架术语作为佛光寺大殿的叉手的译名,并明确标出译名为“借用”,此外补充说明该truss 缺少king-post,则是在点出其与一个完整屋架的差异。《华北》之后对于叉手、侏儒柱的翻译,尽管又有过其他角度的尝试,比如基于叉手形象的字面义译名“abutting-arms”“truss-arms”等[39],以及侏儒柱的字面义译名“dwarf post”,但是truss、king-post 始终得以保持(图8、图9)。

图7:英国中世纪木屋架中的king-post 与 rafter

图8:叉手(佛光寺大殿)

图9:叉手、侏儒柱(独乐寺观音阁)

用西方术语作为叉手、侏儒柱的译名,其目的并不仅是为了与西方进行类比,更是寄托了梁思成对于中国木构屋架向着现代化演进的理想,并希望经由翻译将这一理想传播给西方读者。正如之前所提及的,与西方建筑结构进行类比,不仅限于古代,梁思成还曾将中国古代建筑与西方现代建筑的结构原则做类比,如同1935 年他在《建筑设计参考图集序》中写道:

……对于新建筑有真正认识的人,都应知道现代最新的构架法,与中国固有建筑的构架法,所用材料虽不同,基本原则却一样,——都是先立骨架,次加墙壁的。因为原则的相同,“国际式”建筑有许多部分便酷类中国(或东方)形式,这并不是他们故意抄袭我们的形式,乃因结构使然。同时我们若是回顾到我们的古代遗物,它们的每个部分莫不是内部结构坦率的表现,正合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。这两种不同时代不同文化的艺术,竟融洽相类似,在文化史中确是有趣的现象;这正该是中国建筑因新科学、材料、结构而又强旺更生的时期,值得许多建筑家所注意的。[40]

既然中国固有建筑与现代最新的“构架法”在原则上一致,而中国木屋架中又部分的存在着三角形屋架的形式,因此如叉手、侏儒柱这样的结构构件也必然可以因“新科学”实现向着现代化的“强旺更生”。这就是由译名所承载的梁思成木构屋架向现代化演进的理想。

2.影响:理想贯穿研究

随着《华北》中叉手与侏儒柱译名的确立,其所承载的理想就一直贯穿于梁思成对古建筑调查研究之中。关于叉手与侏儒柱的历史演变过程,不论是在中文调查报告《记五台山佛光寺建筑》还是在英文著作《图像》中,对于两者所构成的屋脊构造做法都予以持续的关注与比较,并对它们的重要性作出了评价——“叉手的有无、尺寸及其与侏儒柱的尺度关系是辨别建筑年代的一个标准。”[41]由此,与以斗栱为依据的木构演化——从唐代豪劲时期到清代羁直时期的变迁趋势相一致的,叉手、侏儒柱构成的三角形屋架truss 的变迁过程——从佛光寺大殿仅用叉手支撑脊槫,独乐寺观音阁叉手与侏儒柱并用,到永寿寺雨花宫侏儒柱较之于叉手比例增大,再到元明之际起叉手消失而仅用侏儒柱,三角形结构的优越性因叉手的消失而呈现衰落之势。

作为承载中国古代建筑结构现代化演进理想的一部分,梁思成对于与现代屋架结构近似者的关注已经不仅限于屋脊部分,比如他还曾将佛光寺文殊殿中内额与由额之间的梯形构架称为“构成上近似近代truss 之构架,为我国建筑中所仅见。”[42]

不过,梁思成并没有仅仅着眼于这种形式上的“近似”,而是进一步评价了其并不是“真正结构意义上的truss”,因为“它并没有起到其设计者所预期的作用,以至于后世不得不加立辅助的支柱”。[43]从这些细节中,能深刻地体会到梁思成对于中国古代建筑的结构是否具有向现代化演进的可能性始终保持着敏锐的观察与冷静的分析,而从truss、king-post 这些译名中更能感受到对于这种可能性的热切期望。

五、结语:术语译名上之引号的当代影响与启示

为译名加上引号,这种对待术语翻译的严谨态度以及其中所包含的立场、观点、意图等思想观念是否对后来者产生了影响?又可对后来者产生怎样的启示? 对此,或许能从在当代仍具有普遍影响力的英文论著《弗莱彻建筑史》中相关译名的使用情况中有所了解。在《华北》半个多世纪后的1996 年,该书出版了第20 版,其中中国古代建筑的内容主要出现于第21 章与第24 章,而后者是由中国学者编写的。[44]在该书21 章对中国建造技术及其演变的概述中,在使用bracket-sets 这个斗栱译名时就附上了“它们有时被这样称呼(as they are sometimes called)”[45]的说明,这一细节清晰地透露出西方学者也意识到了bracket 并不是理所当然的斗栱译名,而这种认识显然受到了中国学者主动检视并修正译名的影响,其中梁思成先生在《华北》一文中为斗栱译名加上引号就是最早的检视。在第24 章中斗栱的译名则是直接采用拼音dougong,这种本土文化自主性表达的翻译也同样用于与斗栱相关的其他术语,如材——cai,斗口——doukou 等。综合两者,不难看出梁思成关于斗栱译名的翻译观念——从检视成例到本土化自主表达所发挥的作用,而从受到西方著作影响到对西方著作发挥影响,这不能不令人更加敬佩梁思成先生的贡献。另外,在学者夏南悉(Nancy Steinhart)的《唐代建筑的标志与中国建筑历史的政治》(The Tang Architectural Icon and the Politics of Chinese Architectural History)一文中,从叉手的译名inverted V shaped truss 或 者triangular roof-truss,以 及侏儒柱的译名king post 等例子中,也可以明显地感受到梁思成当年翻译方法的影响。由此可见,时至今日这些由梁思成检视、修正以及创立的译名中所包含的立场、态度等思想观念依然发挥着影响。

在中国建筑的术语翻译主要由西方学者主导完成的背景下,梁思成在《华北》中第一个为既有的与新创的译名加上引号。作为一种提示性的标识,引号承载了检视成例、类比互鉴以及寄望演进等各种不同的意图,并可能会引发读者对于东西建筑关系的进一步关注、思考与辨析。作为中国学者探索本土术语翻译的第一步,引号起到了既关照当下,又着眼后续发展的双重功效,从《华北》之后梁思成英文建筑写作中对相关译名的取舍及演变状况来看,一方面,以拼音、字面义逐渐替代bracket,以及更为细致的斗栱本土化译名的兴起,体现出他对自主表达本土术语的强烈信心,因为中国建筑的特定构成部分超出了西方建筑术语所能直接诠释的范围之外,所以要想真正实现东西沟通,就需要学习中国的语言和文化。另一方面,将frieze 继续作为栱眼壁的译名,则进一步体现出他志在通过翻译增进东西建筑互鉴的信念。再者,西方现代屋架术语的跨时代翻译及其贯穿研究始终的持续运用,成为术语翻译承载特定学术观念的一次典型尝试(表3)。通过研读梁思成的术语翻译实践,可以总结出忠实原意与有效传播这两项指导性的原则,至于对待既有成例时的检视态度,多种方式并用的翻译方法,以及面对不同受众的区别化表述等,则都可视为这两项原则的具体运用,而对于当代的翻译实践来说,这些由梁思成所开创的经验和策略仍可发挥出重要的启示作用。

1940 年代梁思成英文论著中若干术语译名的演变 表3

术语译名上的引号所传递出的跨越东西的关注,不仅是八十年前梁思成在撰写《华北》时的一项初衷,更是应该引发八十年后重温与思考的学术议题,尽管由此出发的研究并不足以全面地呈现梁思成的翻译学术思想,但是经过对《华北》一文中术语译名上引号及其所引发的相关翻译观念之变迁的研读,仍可以有效地将其通过东西建筑细节比较进而实现两者交流沟通的历史贡献再现于世人面前,正因为如此,这篇论著的开创意义愈发值得推崇与珍视。谨以此文纪念梁思成先生诞辰一百廿周年!

注释

[1] 本文沿用《梁思成全集》(第三卷)中的《华北古建调查报告》作为In Search of Ancient Architecture in North China一文的译名,以及《梁思成全集》(第五卷)中的《中国的艺术与建筑》作为Art and Architecture一文的译名。

[2] 梁思成对于中国建筑术语的翻译,据已经发表的文献所知,主要见之于他的英文建筑论著之中,此外也有一小部分出现于中文论著如《蓟县独乐寺观音阁山门考》《中国建筑史》《记五台山佛光寺建筑》之中,这些都将纳入本文的关注范围内。

[3] 关于梁思成所创立之术语翻译的当代传承,以“柱头铺作”译作 “brackets set on column”为例,通过cnki等检索可知,几乎所有的国内研究论文均沿用这一翻译。此外,对梁思成翻译学术思想的研究,以赖德霖教授在《梁思成、林徽因中国建筑史写作表微》一文中的相关论说较具代表性,文中对于梁思成《中国建筑之“ORDER”》这幅插图中结构性构件名称的两种翻译方式作了分析,指出梁思成对于重要的结构构件采用了音译和意译相结合的方式,强调了中国建筑的结构理性或科学性;而对“瓜子栱”“泥道栱”“华头子”等非重要构件只提供音译,在西方读者面前掩饰了其因工匠口语所造成的随意性或非科学性。

[4] 《图像中国建筑史》中费慰梅所撰写的《梁思成传略》中曾引用《华北》一文中的文字,并称之为未发表的文稿。

[5] 根据收录在《梁思成全集》(第三卷)的《华北古建调查报告》译文注释①“本文是梁思成为北京大学和清华大学作关于建筑历史的英文演讲稿”,以及在文中提到“研习建筑史的学生”,“研习中国建筑历史的学生”以及“西方读者”等线索获知。

[6] 根据收录在《梁思成全集》(第三卷)的《华北古建调查报告》译文注释①获知。

[7] 在《图像中国建筑史》以及《中国的艺术与建筑》中均使用威妥玛-翟理斯式(Wade-Giles romanization)拼音。

[8] 《弗莱彻建筑史》(第五版)在该书第二部分“非历史的风格”(non-historical styles)的概述中提到了詹姆斯·弗格森的研究。此外,在该书的“中国与日本建筑”一章还引用了威廉·钱伯斯《中国的建筑、家具、服装、机械及器物设计》一书的部分文字与插图。

[9] 本文关于结构术语与形制术语的区分,并非就某一部件本身的功能而言,而是就翻译时所强调的该部件的特征而言的。

[10] 就此而言,尽管有些词汇的初始意义与中国本土术语内涵之间有差异,但随着这些词汇广泛应用于世界各地的非欧文化建筑中并久而久之成为习惯,其泛义化的趋势使得不至于引发严重的误读。

[11] 梁思成.In Search of Ancient Architecture in North China[M]//梁思成全集(第三卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:306.

[12] 《弗莱彻建筑史》(第五版)序言中曾提到该书作为美国、英国、澳大利亚等多国高校的教科书。此外,林洙女士在《梁思成图说西方建筑》“前言”中也曾回忆《弗莱彻建筑史》是梁思成在宾夕法尼亚大学学习建筑史课程时的必读教学参考书,而该书中所选的梁思成手绘图稿中的多幅都标明了其摹绘自《弗莱彻建筑史》。

[13] Banister Fletcher and Banister.F.Fletcher. A History of Architecture on the Comparative Method.(5th Edition)[M].London:B.T. Batsford,1905:639.

[14] 同上:689.

[15] 同上:647.

[16] 林洙.前言[M]//梁思成图说西方建筑.北京:外语教学与研究出版社,2014.

[17] 梁思成.A Han Terra-Cotta Model of A Three Story House [M]//梁思成全集(第一卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:4.

[18] 梁思成.蓟县独乐寺观音阁山门考[J].中国营造学社汇刊.第三卷第二期,1932:11.

[19] 参见沈理源编译《西洋建筑史》附录七建筑名词中西文对照表。

[20] 关于使用拼音作为译名所体现出的梁思成先生的用意,笔者与注释[2]中赖德霖教授的观点有所不同,这是基于不同视角下的解读差异。

[21] [美]费慰梅.编辑方法[M]//图像中国建筑史.天津:百花文艺出版社,2001:54.

[22] 梁思成.蓟县独乐寺观音阁山门考[M]//梁思成全集(第一卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:188.

[23] [瑞典]喜龙仁.西洋镜,中国早期艺术史(下)[M].陆香,郭雯熙,张同,译.广州:广东人民出版社,2019:434.

[24] 梁思成.In Search of Ancient Architecture in North China[M]//梁思成全集(第三卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:323.

[25] 梁思成.中国建筑史[M].天津:百花文艺出版社,1998:16.

[26] 童寯.李大夏,译.汪坦,校.中国建筑艺术 [M]//童寯文集(第一卷).北京:中国建筑工业出版社:154.

[27] 童寯.Chinese Architecture [M]//童寯文集(第一卷).北京:中国建筑工业出版社 :144.

[28] 根据《弗莱彻建筑史》(第5版)书后“词汇表”所示。

[29] 例如在《华北》之“中国最古老的木构”(The oldest Wooden Structure in China)一节称栱眼壁位于lintel之上。

[30] 在《中国的建筑、家具、服装、机械及器物设计》的“中国建筑的柱子类型”中提到:“Columns are,at least,as frequent in the buildings of the Chinese as in those of Europe. ……They have no capitals. ”

[31] 在《弗莱彻建筑史》(第5版)的“中国与日本建筑”一章的“comparative”中提到:“The slender columns often consist of plain circular posts with molded base,without capitals of any kind,but provided with bracketed tops of various design.”

[32] 梁思成.In Search of Ancient Architecture in North China[M]//梁思成全集(第三卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:323.

[33] 诸葛净等学者的《为何注释:“中国古代建筑术语注释与翻译”研究的目标和途径》一文中提及“克劳斯·茨威格(Klaus Zwerger)分析了用king post 译蜀柱,struss(笔者按:原文如此,似应为truss)译叉手可能引起的问题,因而不同建筑体系的比较与对照研究至关重要……”

[34] 见梁思成《蓟县独乐寺观音阁山门考》对于观音阁三层垒叠结构注释“欧洲建筑有所谓superposed order 者,此其真正之实例者”。三层中间的平坐暗层,在《华北》中译为mezzanine floor,这显然是梁思成的关注重点,却未加引号。究其缘故,据笔者冒昧揣测,似乎是因为此前在《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文中对之已有过多次阐述,故《华北》再次使用时就未再用引号加以强调。之所以这样推测,是因为与之类似的实例,如《华北》中首现的“cornice”“frieze”等术语上的引号在此后的《图像》中同样不再出现了。

[35] 林徽因.《清式营造则例》“绪论”[M]//梁思成.梁思成全集(第六卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:13.

[36] 同上:25.

[37] 梁思成.蓟县独乐寺观音阁山门考[M]//梁思成全集(第一卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:153.

[38] Banister Fletcher and Banister.F.Fletcher. A History of Architecture on the Comparative Method(5th Edition).London:B.T. Batsford,1905:649.

[39] 在《华北》之后,梁思成在《图像》中对于“叉手”又采用了以下几种英文译名,其中“abutting-arms”是针对“叉手”的形象做出的字面意义翻译,而“truss-arms”作为“truss-arms abutting the ridge pole or topmost purlin”的简称则不仅表示出该构件的形象也指出了其结构作用,而后者中的truss已经作为一种限定性用语,表示该构件从属于屋架。对于侏儒柱(蜀柱),在《图像》书后的“术语表”中也同样出现了西方术语small king post与字面义“dwarf post”两种译名并存的状况。

[40] 梁思成.建筑设计参考图集[M]//梁思成全集(第六卷).北京:中国建筑工业出版社,2004:235.

[41] 梁思成.图像中国建筑史[M].天津:百花文艺出版社,2001:180.

[42] 梁思成.记五台山佛光寺建筑(续)[J].中国营造学社汇刊.第七卷第二期,1945:1.

[43] 梁思成.图像中国建筑史[M].天津:百花文艺出版社,2001:257.

[44] 《弗莱彻建筑史》(第20版)第24章是由清华大学郭黛姮教授编写的。

[45] [英]克鲁克香克.弗莱彻建筑史(第20版).北京:知识产权出版社,中国水利水电出版社,1996:661.