衡山方言“逗在”的语源探讨

2021-11-10刘娟

刘娟

(衡阳师范学院 文学院,湖南 衡阳 421002)

湖南衡山方言中,相当于普通话“在”的词读音同“逗、豆”,因为衡山方言中韵母为[e]的舒声字的主流来自流摄开口一等字,所以在以往的一些成果中,我们是用“逗”这个同音字来记录“在”,但“逗”并不是它的语源。“逗”的读音是[te44],而“在”的读音文读为[tsa44](如副词“好在、全在”中“在”的读音),白读为[tse44],从二者的声母来看,“逗”和“在”似是不同的来源。在其他许多汉语方言中,与普通话介词“在”相当的介词,其语音形式也不能与“在”的语音形式对应(主要是与声母读同“端”系[t]或[d]不对应),因此,声母读同“端”系的相当于“在”的介词是否与“在”为同一来源的问题,引起了许多学者的关注和讨论。本文将采用反面排除和正面论证的方法来探讨衡山方言中与普通话“在”相当的词“逗”的语源。我们首先排除“逗”的语源是“在(待)”和“得”的可能,然后从语音演变、词义虚化演变和其他方言的用例举证几个方面来证明“逗”的语源应是“着(著)”。

一、“逗”的语源不是“在(待)”

北方方言中的多点中,与“在”相当的介词读音同“待”。赵敏在《山东沂水方言词法特点研究》中说:“语音形式为‘待’的介词在北方方言中使用非常广泛,据现有材料来看,有北京话、东北官话、河北魏县方言、山东栖霞方言、山东胶辽官话东来片的威海、荣成、牟平、文登、烟台、海阳、乳山、莱阳、莱西、招远、蓬莱、龙口等方言(参见刘翠香2005调查所得)以及寿光、昌乐、蒙阴、沂南、莒县、临沂、平邑、费县、苍山、郯城等地方言。”[1]153

“待”是蟹摄开口一等上声海韵定母字。在现代衡山方言中,蟹摄开口一等的韵母读音的主流为[a],但也有少数读为[e],如,袋[te44]、腮[se44],有的文读音为[a],白读音为[e],如:在。可见,蟹摄开口一等上声海韵定母部分字在衡山方言中可以与“[te44]”的读音对应,与“逗”的读音相同。那么,以上北方方言中相当于“在”的“待”与衡山方言中相当于“在”的“逗”所指相同。关于“待”的语源,学界有两种观点。

周一民认为,“待”是“在”的语音变体[2]。刘翠香也认为栖霞方言的‘待’与北京话的‘待’来源相同,都是‘在’的语音变体[3]。这是第一种观点。

代表第二种观点的赵敏认为,“在沂水方言中,我们暂时还不能确定它的来源。虽然它的意义与功能与普通话的‘在’重合,但一、它们的意义与用法并不完全重合;二、沂水方言中没有‘在’字;三、沂水方言目前的语音系统中,‘待’和普通话的‘在’声母似是不同的来源。综上所述,我们看不出沂水方言的‘待’与普通话的‘在’有同源关系”[1]154。

我们的观点同赵敏一样,认为不能确定衡山方言的“逗”是“在”的语音变体。理由如下:

(一)“逗”的动词用法与“在”的动词用法并不完全一致。

1.“逗”不可表示“生存;在世”,此意义只能用“在”。例如:

(1)a.他公公不在哒。

*b.他公公不逗哒。

2.“逗”不可独用,必须带宾语,而“在”可独用。例如:

(2)a.老刘在冇?——在。

*b.老刘逗冇?——*逗。

c.老刘逗屋里冇?——逗屋里。

例(2)b的问句和答句中“逗”不带宾语,句子是不能成立的,必须如例(2)c,问句和答句中的“逗”必须带处所宾语。

(二)衡山方言口语中,“在”并无介词用法,介词用法全部用“逗”。

(三)在衡山方言目前的语音系统中,“待”“逗”与“在”的声母也不能对应,“待”“逗”的声母对应于“端”母,“在”的声母对应于“精”母,且没有发现有精组声母读同端组声母的现象。

二、“逗”的语源不是“得”

许多研究成果把相当于普通话介词“在”(或具有“在”的部分语义功能)的词记作“得”,如,赣语宜丰方言[4]48-52、吉水方言、醴陵方言、安义方言、余干方言等[5],湘语长沙方言[6]46-63、[7]、岳阳方言[8]、益阳方言[9]156-168,黟县方言[10]99-100等。那么,衡山方言的“逗”是否与“得”同源呢?

衡山方言中,“得”读音为[te24],声调是入声,但当“得”处于轻读位置时,声调可能会由入声[24]变读为阳去[44],如“把家伙送得他”中的“得”,在主要动词“送”后作次要动词时读轻音,声调变读为[44],读音为[te44]。可见,“得”轻读时与“逗”的读音相同,那是否就说明“逗”可能就是发生轻读变调后的“得”呢?我们认为不是。理由如下:

“得”发生轻读变调的情况非常有限,主要有两种情况:一是处在“送、借、卖”等主要动词后作次要动词时;二是作介词时(引进施事和工具)有时可轻读,也可不轻读,人们心里清楚其本字是“得”。但其作主要动词(义为“获得、得到”和“给”)时是重读,并不发生变调。而衡山方言中的“逗”既是动词,又是副词和介词,作介词时即可置于动词前,又可置于动词后。如果“逗”来源于“得”的话,那它作主要动词和单念时应该也是读同“得”的本调入声才对,而实际上,“逗”无论在什么时候都不读入声调。所以,“逗”肯定不是来源于一个入声字,“逗”和“得”定是不同的来源。

三、“逗”的语源是“着(著)”

“着”是“著”的俗体字。梅祖麟先生指出,“着(著)”字在汉语方言里有三种用法:方位介词、持续貌词尾、完成貌词尾[11]193-216。项梦冰先生也认为赣方言和湘方言中写作“得、到、哒”的介词大概都是“着”字,读的是弱化音[12]198。他们的观点为我们考察“逗”的来源有很大启发。下面通过分析“着”在衡山方言中的语音演变和“着”的介词用法的虚化由来及“着”在现代汉语其他方言中的介词用法的举证,我们认为衡山方言的“逗”来源于“着”。

(一)“着”的语音演变

“着(著)”在《广韵》《集韵》等韵书中有多种读音:①澄母药韵,《广韵》有“直略切”,《集韵》有“直略切”“陟略切”;②知母药韵,《广韵》有“张略切”;③澄母御韵,与“箸”同音,《广韵》《集韵》都有“陟虑切”;④知母语韵,《集韵》有“展吕切”;⑤端母语韵,《广韵》有“丁吕切”。

学界基本上认为“着(著)”的虚词用法都是从“附著”义动词虚化而来。据《广韵》《集韵》的记载,与“附著”义对应的“著”的历史语音地位是“澄母药韵”。根据这个音韵地位,介词“逗”的声韵调都不能与其对应。但是,志村良治先生在谈到动词“著”的产生和语源问题时指出:“‘著’跟‘箸’有关系,从字形上看,‘箸’‘著’很早就开始混用,先秦时两者没有区别使用,语义也没有产生相应的分化。”[13]245梅祖麟先生也指出:“‘附著’的‘著’字在古籍中没有固定的写法,草字头、竹字头都行。‘兵箸晋阳三年矣’(《战国策·赵策》),高诱注:‘箸,言附其城也’。‘底著滞淫’(《国语·晋语》),韦昭注:‘著,附也’。方位介词的‘著’字也可以写作‘箸’,例如唐写本残卷《世说新语》写作‘便自起写著梁柱閒地’(卷中《规箴》)的这句,金泽文库藏的宋本《世说新语》写作‘便自起泻箸梁柱閒地’。”[11]193另《广韵》有“著,陟虑切”之说。因此,我们得知“著”同“箸”,古有澄母御韵一音。

澄母御韵在今衡山方言中的对应读音为“[ȶy44]”(自由变读为[tɕy44]),“逗”读音为[te44],二者只有声调都为阳去[44]能对应。另外,今衡山方言古全浊声母清化后送气与否,基本遵从“平声送气,上、去不送气”的规律,因此,“逗”的声母不送气也符合澄母清化后不送气的规律。但是,如何解释“着”的声母和韵母能和“澄母御韵”相对应呢?

梅祖麟在说明此问题时曾引用了戴密微(Demievil l e)、司徒修(St i mson)的话:“虚词的音韵演变往往在某方面保存古音”[11]195,要说明“着”的“[te44]”一音来源于“澄母御韵”,恐怕要追溯它的古音的读法。下面我们对其声母、韵母来源做细致的分析。

1.声母来源

自从清人钱大昕提出“古无舌上音”一说后,“之彻澄”的古音读如“端透定”已是共识。“著”的声母读如“端、定”母应是属于“古无舌上音”的层次,今衡山方言中也还有“知、彻、澄”母常用口语词今读同“端、透、定”母的情况可以作为旁证,如,爹[tiɔ33]、粘[tiã33]、砧[tiəŋ33]~板、抻①[t‘iəŋ33]~腰、沉[t‘iəŋ11]船~咕哒。因此,“着”的声母“澄”母读同“端”母应是“古无舌上音”的层次。

2.韵母来源

上古鱼麻同属鱼部,鱼麻分部后,中古遇摄和假摄有了区别,但今衡山方言中属于中古遇摄合口三等御韵的“锯[ka55]”和属于假摄开口三等马韵的“者[ȶa13]”的韵母却相同,而上古鱼部(中古遇摄和假摄)其他字都已不读[a],这说明这两个字的韵母[a]是上古鱼部字的古音残留。王力先生等都把鱼部拟音为“[a]”[14]53,衡山方言的情况与之相符。“著”有“澄母御韵”一音,且“著”的声旁为“者”。因此,在上古时期的衡山方言中,“著”是一个鱼部字,其韵母读同声旁“者”的韵母。

然而,语音总是在不断地发展变化着,上古的“鱼”部经历了鱼麻分部后,“鱼”韵和“麻”韵的读音都发生了变化,在衡山方言中其韵母都已不再读同[a]。随着语音不断的发展变化,到了现代衡山方言中,[a]主要对应中古蟹摄开口一二等“咍皆佳”三韵及入声韵“德”韵。但是,由于“著、者、锯”几字的韵母一直保留上古“鱼”部的读音,便与“咍皆佳德”合流。之后,衡山方言中“咍皆佳德”韵中又出现由[a]发展为[e]的元音高化演变现象,这种元音高化现象在衡山方言现时阶段中能看到其动态的变化迹象,如“咍”韵中有少数字韵母由[a]读成了[e],还有袋[te44]、在[tse44]、腮[se33]、鳃[se33]。“德”韵中则出现部分读[a]、部分读[e]两足鼎立的现象,如读[a]的有:北[pa24]、墨默[ma24]、则[tsa24]、塞[sa24],读[e]的有:得德[te24]、特[t‘e13]、贼[ts‘e13]、刻克[k‘e24]、黑[x e24]。这些“德”韵中韵母读[e]的例字在衡山方言衡东小片中的读音都还保留读[a],可见“a-e”高化过程在衡山方言内部不同片区之间的演变的不平衡性,这又反过来有力证明了“a-e”元音高化现象的存在。因此,在元音[a]高化为[e]的语音环境中,“着(著)”的韵母也随流由[a]高化为[e]。

另外,衡山方言中,元音高化是实词虚化过程中常见的语音演变现象,也可以作为“着(著)”的韵母由[a]高化为[e]的有力证据。例如:“得”,作动词、介词、助动词时,在衡山方言衡东片中读音为[ta24],衡山片中读音为[te24],在“要得、晓得、认得”等词中作词素,作能性补语标记和作状态、程度补语标记时读[ti24-44]。“得”在虚化过程中,其韵母经历了“a-e-i”的高化过程。李康澄认为“崽[tsa13]、子[tsɿ13]、叽[tɕi33]”实际上是一组同源词,都来自于“子”[15]52-56。在衡山方言的“子(崽)”由实语素变为虚语素的过程中,韵母也经历了“a-i、a-ɿ”的元音高化过程。

据以上的语音分析,“着”的语音来源于“澄母御韵”,其声母“[t]”(“澄”母读同“端”母)是“古无舌上音”的层次,其韵母“[e]”是上古“鱼部”的读音残留(读同[a])而后因“着”在动词虚化为介词的过程中发生“a-e”元音高化演变的结果。因此,“着”在衡山方言中的读音发展为“[te44]”是完全有依据可循的。从语音上来说,“逗”的读音与“着”的“澄母御韵”的音韵地位具有对应关系。

(二)介词“着”的虚化由来

“逗”作动词表示存在义,应是由“附著”义引申而来。现代衡山方言中的“逗”作动词时,其后必须带处所宾语,这与晋代古文献中“著”作动词带处所宾语的用例非常相似。引陈宝勤[16]31-34文中例句如下:

(1)因脱两眼。著其掌中。(竺法护译《生经》卷四)

(2)公度为书一奏符,著鸟鸣处。(葛洪《神仙传》卷九)

后来,“着”带处所宾语用在动词后,表示动作行为存在的方位处所,逐渐形成方位介词用法。据梅祖麟[11]193-216研究,方位介词“著”最早出现于六朝的文献,例如:

(3)其身坐著殿上。(《六度集经》卷二,康僧会译)

(4)嬖妾悬著床前。(《六度集经》卷二,康僧会译)

(5)畏王制令,藏著瓶中。(《过去现在因果经》,求那跋陀译)

(6)长文尚小,载著车中……文若亦小,坐著膝前。(《世说·德行》)

(7)既还,蓝田念文度,虽长大,犹抱著膝上。(《世说·德行》)

(8)以绵缠女身,缚著马上,夜自送女出。(《三国志·魏志·吕布传》,裴松之注)

(9)雷公若二生椀,放著庭中。(《三国志·魏志·曹爽传》,裴松之注)

(10)法力素有膂力,便缚著堂柱。(任昉《述异记》,《太平广记》327卷引)

据王媛媛的研究,到了唐代,“着”的介词用法得到空前发展。在魏晋南北朝时期,“V+着+处所宾语”中的“V”在语义上受到“造成附着状态”语义的限制,而到了唐代,这一语义限制已经没有了[17]91-96。例如:

(11)埋着地中。/坐着我众蕃之上。(《李陵·变》)

(12)老母便与衣裳,串(穿)着身上。(《舜子·变》)

(13)系著织机脚下。(《前汉刘家·变》)

(14)里正追役来,坐着南厅里。(《王梵志诗》)

(15)掷着江中。(《伍子胥·变》)

(16)拋着盆中。(《叶净能·变》)

(17)抛着丛林之中。(《搜神·变》)

(18)将我儿去,愿卖着我本国中。(《变文补编》)

到了唐五代,“著”的虚化程度更加加深,“著+NP”已经可以摆脱跟在另一动词后的限制,直接在句首独立引出地点和时间,其介词性质更强了。例如:

(19)著街衢见端正之人,便言前境修来,来入寺中听法。(《庐山远公话·变》)

(20)着相见时心堕落。(《维摩诘经讲经文·变》)

可见,动词“着”由“附着”义引申出“存在”义后,逐渐发展为用于动词后介引处所的介词,然后再发展为用于动词前介引处所、时间的介词,逐步完成了由动词向介词的虚化过程。我们把衡山方言的“逗”与以上古文献中的“着”进行比较时可以发现,衡山方言中的“逗”的意义用法包括了以上“着”由动词向介词虚化过程中的意义用法。而且,“逗”作动词只表示“存在于某处”,不能单独回答问题,其后必须跟处所宾语,这与古文献中“着”刚由“附著”义引申出“存在”义的用法一致。通过与古文献资料的对比,我们更加能确定“逗”与“着”同出一源。

(三)现代汉语方言中“着”的介词用法

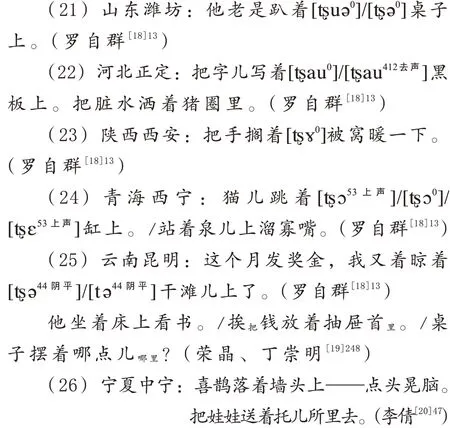

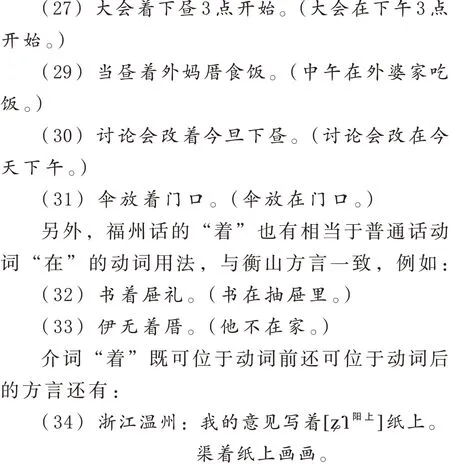

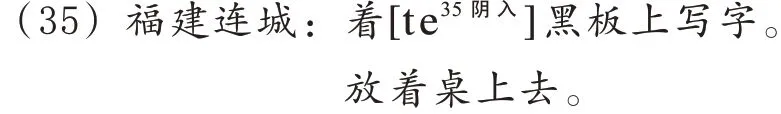

“着”的介词用法在唐以后延续了很长时间,后来,普通话中“着”作介词的语法功能被介词“在”“到”取代,但“着”的介词用法还保留在一些汉语方言中。例如:

以上各方言用例中,“着”位于动词后介引处所。也有些方言中的介词“着”既可以位于动词前,也可以位于动词后;既可以介引处所,又可以介引时间,与衡山方言中的介词“逗”及普通话介词“在”的用法完全一致,例如福建福州话。陈泽平先生指出,福州话的“着[tuok5]”作为介词,用法和意义与“夹”大致相同,但介词短语置于谓语动词后时较自然的口语一般用“夹”,少用“着”[21]101-121。例如:

结语

本文通过对“着”在衡山方言中的语音演变、“着”的介词用法的虚化由来的分析以及“着”在汉语其他方言里的介词用法用例的举证,发现衡山方言的“逗”都与它对应,因此,“逗”的语源为“着(著)”这一结论是可信的。“着(著)”在衡山方言中是一个虚实共用的多义词,其意义的引申是个很复杂的问题,它的“附着”义不止是引申出“存在”义,还逐渐引申出“落”“丢失”义,语音对应“澄母药韵”,这方面可参见刘娟、彭泽润《论表示“丢失”意义的湘语特征词“着”》一文[22]145-151。另外,梅祖麟已用详实的材料证明“著”在各方言中衍生出三种用法:①方位介词,②持续貌词尾,③完成貌词尾[11]193-216。衡山方言中,这三项所用的虚词有两个语音形式,其中①就是本文所探讨的“逗[te44]”,②和③通常写作“哒[tɔ33]”。“哒”的语音来源和发展演变及其与介词“逗”在语音语义发展上的关系,也将为我们确认“逗”的来源是“着”的结论提供依据,这些问题都另文讨论。

注释:

①据《汉语大字典》:“抻”,《集韵》癡鄰切,同“伸”。伸直。《集韵·真韵》:“伸,申也,或作抻。”《广韵·震韵》:“抻,抻物长也。”衡山方言中的“抻[t‘iəŋ33]”,声母保留古音读如“透”母,韵母、声调及语义皆合,如:抻腰(伸腰),抻胎(形容平展、笔直)。