高质量发展视域下中国文化服务业的发展潜力研究

2021-11-09贾世奇

贾世奇

[摘 要] 长期以来,基于文化服务业时空同步性和不可储存性的经济属性,一些经济学家将其视为低效率的停滞部门,发展潜力不被看好。但是,近年來服务业的迅猛发展使这一传统观点受到质疑,尤其是随着中国经济转向高质量发展阶段,文化服务业迎来新的发展机遇。研究发现,文化服务业的全要素生产率在波动中保持增长态势,细分行业基本实现了规模经济,技术进步带来的生产率增长贡献显著。同时,文化服务业的特殊性质使其可以更好适应高质量发展的要求,形成以内容、创意、科技为动力来源,通过品牌建设和科技创新实现价值增值和外溢的发展逻辑,表现出极大的发展潜力。

[关键词] 文化服务业;发展潜力;高质量发展;全要素生产率

[中图分类号] G124 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8616(2021)05-0093-12

当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是一种全新的发展理念,旨在通过优化经济结构、转换发展模式、提升发展动力来实现经济发展提质增效。在这一阶段中,增长动力的重塑成为极为紧迫的任务,现代服务业作为信息技术和知识经济发展的产物,正成为推动经济高质量发展的重要增长点。2008年世界经济危机之后,国内一般制造业产品都处于产能过剩状态,去库存化还需要一段时间,此时服务业构成了有效需求的主体。从数据上来看,2019年,服务业(第三产业)对GDP的贡献率达到59.4%,是第二产业相应指标的1.6倍[1]。因此,服务业已成为中国经济发展的主导力量。

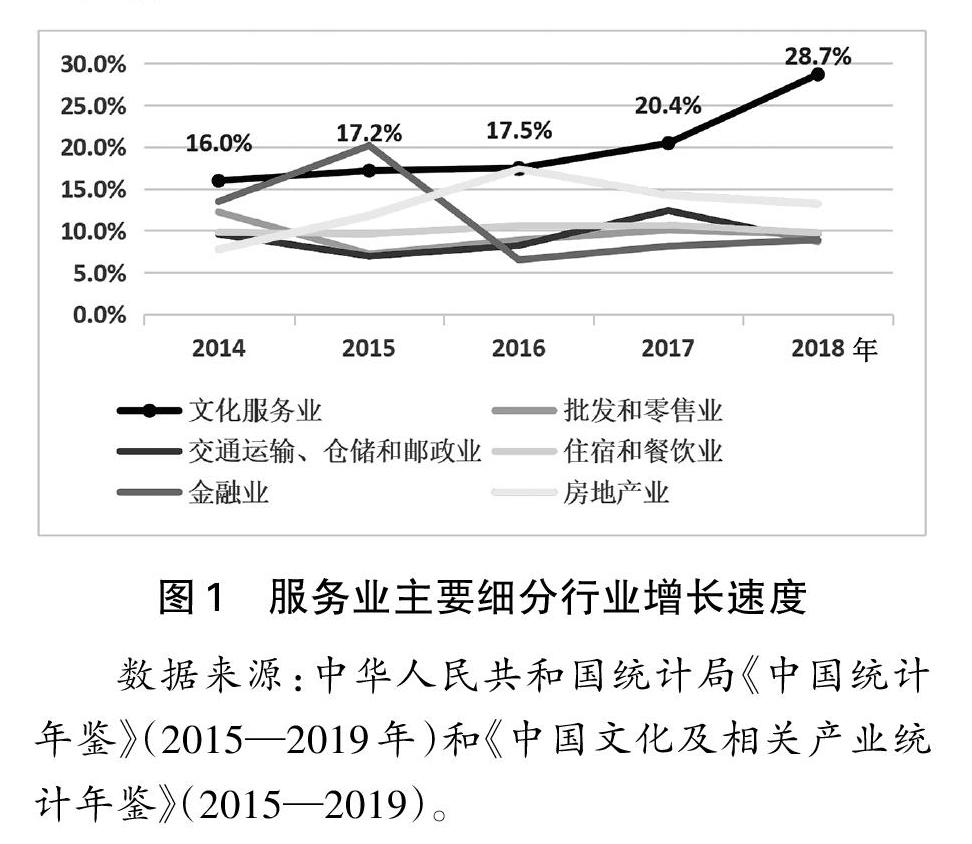

文化服务业作为现代服务业的重要组成部分,其自身属性决定了它在整个服务业中具有十分特殊的地位,影响服务业现代化的水平与方向,构成了促进服务业增长的重要一环。2019年文化服务业增加值为28121亿元,在GDP中占比为2.8%[1]。虽然文化服务业在整个国家经济中贡献有限,但是其增速在2016年以后明显高于服务业中主要细分行业(见图1)。在经济高质量发展的趋势下,文化服务业体现出极大的发展潜力,为进一步阐释这一观点,本文将从文化服务业的显著特征、全要素生产率评价和高质量发展逻辑三部分内容展开分析。

图1 服务业主要细分行业增长速度

数据来源:中华人民共和国统计局《中国统计年鉴》(2015—2019年)和《中国文化及相关产业统计年鉴》(2015—2019)。

一、相关文献综述

一直以来,经济学界从服务业的经济属性出发,对其发展潜力普遍持否定的态度。亚当·斯密认为服务业生产的易消失性是一个问题[2]。鲍莫尔等人明确指出服务业属于停滞部门[3]12。富克斯在《服务经济学》中提出服务就在生产的那一瞬间消失,它是在消费者参与的情况下提供的,它是不能运输、积累和储存的,它缺少实质性[4]。

随着服务业的迅猛发展,国内外学者开始对“服务业效率低”的论断产生怀疑,主要从规模经济和生产效率关系的角度对服务业的发展潜力展开探讨。马库森通过实证分析发现服务业具有规模递增的特点[5]。弗兰科斯认为通过增加服务产品的种类可以促使厂商扩大生产规模,使服务业得到专业化的发展[6]。在国内,李江帆最早提出服务业创造价值[7]。江小涓将服务业划分为可标准化服务业和不可标准化服务业,通过实证研究发现,可标准化服务业规模增长会保证整体经济生产率的可持续增长[8]。其中,信息技术的应用使现代服务业具备了技术含量高、规模经济显著、劳动生产率提高快的特征[9]。景跃军和杜鹏认为服务业是国民经济的一个重要增长极,具有低污染、低能耗、高附加值,以及熨平经济波动的优势,推动经济又好又快地发展[10]。侯守国和杜子芳结合产业发展潜力、比较优势、国际因素,提出现代服务业目前虽不存在激烈竞争但发展潜力大,未来可能形成份额较大的行业[11]。

我国对于文化产业发展潜力的研究相对比较丰富。一是从宏观来看,文化产业具有良好的成长潜力,具有成长为国民经济支柱型产业的趋势[12]。齐骥认为文化产业以要素创新驱动业态创新、以产业转型拉动消费升级、以文化之力推动实现文化正义的动力转换和生成模式,对经济领域重塑新动力体系具有特殊启发意义[13]。二是对文化产业发展的动力机制进行分析。毛蕴诗和梁永宽认为文化产业借助信息技术等高科技产业,加快产业融合,将推动文化产业获得飞跃发展[14]。宋朝丽把文化产业内生动力机制概括为文化产业创新机制、技术进步机制和人才促进机制,三种机制相互作用,共同促进文化产业内生增长动力的激活与完善[15]。李培峰从推动文化产业高质量发展角度出发,提出我国文化产业要在创新机制引领下,在制度保障、科技赋能、文化支撑、消费创新和改革动力五个领域发力[16]。三是从文化产业竞争力的角度,根据波特竞争优势理论,结合IMD和WEF竞争力理论和评价体系,对国家和城市的文化竞争力水平进行评价[17]。四是从全要素生产率出发,对文化产业发展的区域差异[18]、文化体制改革的效果[19],以及文化上市企业发展情况[20]等方面进行实证分析。

文化服务业是一个由服务业和文化业交叉形成的产业。一方面,文化服务业作为现代服务业的典型代表,面临生产效率低的质疑,目前对文化服务业促进经济发展的动力研究较少。杜传忠和王飞将文化服务业划分为生产性文化服务业和消费性文化服务业,认为生产性服务业具有较强的产业关联性、融合性、创新性和区域差异性特征,对促进我国经济快速增长、加快产业结构优化升级、提升企业国际竞争力具有重要作用[21]。江小涓和罗立彬提出文化服务贸易加速发展的主要动力来自技术的迅猛发展,技术进步为文化服务贸易带来了规模经济和范围经济的优势。其中,信息技术、交通运输技术和通信技术的发展,使文化服务不仅可以远距离提供,而且成本极低;而卫星电视和互联网技术极大地提高了文化服务业的生产效率[22]。另一方面,就研究方法来看,对于文化服务业生产率的研究多使用实证研究方法。闫宁宁和江明娟运用SBM模型对我国32家文化服务业上市公司2008—2017年年报数据进行分析,发现文化服务业上市公司中约28%的企业相对效率最优,但整体运营效率仍亟待提高[23]。曾燕萍运用DEA-Malmquist指数法对2012—2017年中国文化服务业企业全要素生产率变动进行测算,提出文化服务业主要依赖技术进步的拉动并呈现东高西低的省际异质性,文化服务业与文化制造业发展差异显著等观点[24]。

总体来看,学界对于服务业经济属性的探究在逐步深化,对文化产业的发展前景看好,但对当前国情下文化服务业发展潜力的研究仍然较少。一是对文化服务业发展的动力分析主要集中在阐述互联网技术的贡献,忽视文化服务业的特殊性,也尚未结合宏观经济转向高质量发展的现实背景,没有形成比较系统的文化服务业发展逻辑的分析机制。二是对文化服务业生产率的测算研究很少,并集中于省际差异的分析,对文化服务业的细分行业的对比分析几乎没有,无法全面了解各个细分行业的生产效率差异现状。本文为打破上述两方面局限而展开深入分析,以期进一步说明文化服务业发展的真实潜力。

二、文化服务业的显著特征

文化服务业是服务业的重要组成部分,具有服务业普遍具有的经济属性,即时空同步性和不可储存性。传统服务的生产和消费需要同时进行,意味着消费者单位的变化和生产者单位的变化同时发生,这种变化是同一的,服务一旦生产出来必须由消费者获得而不能储存。基于这一经济属性,经济学家普遍认为服务业是低效率的产业。其中,经济学家鲍莫尔提出的服务业存在“成本病”的观点成为研究服务业经济效率的重要参考。鲍莫尔建立了一个两部门宏观经济增长模型,分别是进步部门和停滞部门,其中进步部门的生产率相对快速增长将导致停滞部门出现相对成本的不断上升,以表演艺术为代表的服务业便属于停滞部门[3]16。

同时,文化服务业具有以文化为核心内涵的独有特征。首先,文化服务业具有意识形态和产业的双重属性。文化服务业具有文化的核心价值,可以在提供信息和娱乐中传播思想观念、价值和生活方式,影响消费者的文化行为和文化认同。同时,它可以直接创造价值,促进经济增长,还通过其关联效应提高相关产业的附加值,推动经济整体水平的提高。因此,文化服务业被视为一种兼具意识形态属性和产业属性的特殊服务业,对社会的精神文明建设产生潜移默化的影响,受到各国政府重视。其次,文化服务业是内容主导的产业。决定文化服务业是否具有生命力的核心在于其自身的文化内涵,而不是其艺术表现形式。优质的原创内容可以提高服务产品的附加值,带来持久的发展动力。如动漫产业被认为是文化服务产业中的品牌乘数型产业,日本的动漫产业经过这么多年的发展,一直专注于原创,塑造个性鲜明的漫画人物形象,当漫画人物形象获得市场成功后,再进一步地以该漫画形象制作开发电影、动画片等。

基于文化服务业的显著特征,本文在分析文化服务业的发展潜力时将重点阐明两个方面的内容:一是文化服务业的全要素生产率在波动中保持增长态势;二是文化服务业的特殊性质使其可以更好地适应高质量发展的要求,形成推动其高质量发展的内在逻辑,表现出极大的发展潜力。

三、文化服务业生产效率评价的实证研究

文化产业高质量发展要求实现产业结构相对合理,发展速度较快,供需基本平衡,生产要素得到充分利用,全要素生产率和经济效益不断提高[25]。可以看出,其中全要素生产率作为衡量产业高质量发展的一项关键指标。本文将对文化服务业及其细分行业的全要素生产率展开定量研究,以探究文化服务业在高质量发展新要求下的发展潜力。

(一)研究方法

本文采用DEA-Malmquist生产率指数方法测算全要素生产率(TFP)的变化率。该指数由瑞典经济学家Malmquist提出,1982年DOVGLAS、LAVRITS和W ERWIN首先将这一指数应用于生产效率变化的测算[26],而其广泛应用于公私部门效率测评则是在FARE、GROSSKOPF和NORRIS给出这一理论的非线性规划算法之后[27]。FARE等人构造的基于DEA的Malmquist生产率指数法是一种非参数方法,通过数学规划模型对包含多个决策单元(DMU)的面板数据构造每一时期的生产最佳前沿面,然后将每个决策单元的实际生产与最佳前沿面进行比较,从而对经济决策单元做出动态评价。

具体来说,Fare等将Malmquist生产率指数的增长分解为技术效率(EFFCH)和技术进步(TECHCH)两部分。这两者的概念不同,技术效率是规模报酬不变且要素自由处置条件下的效率变化指数,它测度从时期t到时期t+1生产决策单元向最佳生产可能性边界的逼近程度,代表对决策单元的资源配置能力、资源使用效率等多方面能力的综合衡量与评价。技术进步指生产可能性边界的外移,测度了技术边界从时期t到t+1的移动情况,代表技术进步或创新水平变化。Malmquist 指数同时受这两个因素共同作用影响,当Malmquist生产率指数大于1时,生产效率提高;Malmquist生产率指数等于1时,生产效率不变;Malmquist生产率指数小于1时,生产效率下降。

技术效率(EFFCH)可以进一步分解为纯技术效率(PECH)和规模效率(SECH),其中,纯技术效率(PECH)反映的是剔除了规模对效率影响后企业由于制度和管理水平等因素影响的生产效率。规模效率(SECH)是指在制度和管理水平一定的前提下,现有规模与最优规模之间的差异。由此,Malmquist生产率指数方法测算的全要素生产率可表示为:

Mt,t+1(Xt+1,Yt+1,Xt,Yt)=EFFCH×TECHCH=(PECH×SECH)×TECHCH

(二)數据来源和指标选取

基于数据获取的便利性,本文对文化服务业的分类参照国家统计局颁布的《文化及相关产业分类(2012年)》,其中将文化服务业分为新闻服务、出版服务、广播电视服务、电影和影视录音服务、文艺创作与表演服务等26个细分行业。需要注意的是,国家统计局2018年4月颁布并开始使用《文化及相关产业分类(2018年)》,新的分类标准对文化及相关产业的细分行业进行较大规模修订,与前期的数据不具有连续性,2018年以后对之前26个细分行业的数据也不再公布。因此,本文选择的时间窗口期为2012—2016年,数据来源于《中国文化及相关产业统计年鉴》(2013—2017年)。

参考已有文献中对文化及相关产业投入产出指标的讨论,本文选取的投入指标(前文公式中的X)有产业规模、人力投入、资本投入等3项,结合文化服务业的特点,用文化服务企业单位数、年末从业人员、资产总计等3个可测度指标表征;选取的产出指标(前文公式中的Y)为经济贡献,用企业营业收入表征。

其中,关键指标说明如下:(1)规模以上文化服务企业指从业人数在 50 人以上或年主营业务收入在 500 万元以上的服务业企业;(2)年末从业人员指在规模以上文化服务企业中工作并取得劳动报酬的全部人员;(3)企业单位数指规模以上文化服务业企业的个数;(4)资产总计指文化服务企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利;(5)企业营业收入指规模以上文化服务企业经营主营业务和其他业务所确定的收入总额。

(三)实证分析

为了对文化服务业生产效率进行动态评价,本研究使用DEAP2.1软件,对2012-2016年中国文化服务业细分行业的全要素生产率(TFP)进行计算,对应的Malmquist指数及分解指数见表1和表2,包括技术效率(EFFCH)、技术进步(TECHCH)、纯技术效率(PECH)和规模效率(SECH)。

根据数据分析可以得出以下结论:

第一,2012-2016年中国文化服务业全要素生产率水平有所波动,在2015—2016年恢复了生产效率的正增长。其中,技术进步对生产效率的贡献一直保持较高水平,但在2015—2016年有小幅下降。而技术效率、纯技术效率和规模效率三项指标均经历了先下降后提高的波动过程。

第二,文化服务业生产效率提升的主要原因是技术进步和生产规模优化。2012—2016年,文化服务业的全要素生产率均值为1.031,全要素生产率的平均值增长3.1%;2012—2016年,技术进步指数均值为1.011,技术进步的平均值增长1.1%,技术进步作用显著;2012—2016年,技术效率指数为1.019,技术效率的平均值增长1.9%,增长主要源于规模效率的拉动作用。从细分行业来看,在文化服务业的26个子行业中,有17个行业的纯技术效率指数小于规模效率指数,规模效率增长在一定程度上弥补了纯技术效率下降的影响,实现技术效率的最终增长。说明企业已享受到了规模经济带来的优势,但是由纯技术效率指数所测算的制度和管理水平等因素对生产效率的贡献非常有限。

第三,文化服务业细分行业的生产效率增长水平具有差异性。在具体子行业中,除电影和影视录音服务的全要素生產率为1.026,依旧保持着2.6%的增长态势,新闻服务、出版服务、广播电视服务和文艺创作与表演服务等传统文化服务业的全要素生产率分别是0.776、0.985、0.996和0.965,均小于1,表明有一定程度的下降。相比而言,文化服务业中有几个类别的细分行业实现了生产效率的增长,包括:(1)文化信息传输中的互联网信息服务(1.04);(2)以图书馆与档案馆服务(1.271)、文化遗产保护服务(1.07)、文化研究和社团服务(1.244)为代表的公共文化服务;(3)以景区游览服务(1.065)和娱乐休闲服务(1.007)为代表的文化休闲娱乐服务;(4)以专业设计服务(1.24)、文化经纪代理服务(1.124)和文化出租服务(1.038)为代表的生产性文化服务。

基于上述实证分析结果,从总体来看,文化服务业全要素生产率(TFP)呈现恢复发展趋势,基本实现了规模经济,技术进步带来的生产率增长贡献显著。从细分行业来看,不同行业的生产效率存在差异,互联网技术加持的相关行业领跑文化服务业,生产性文化服务业和版权服务业得到显著发展,传统文化行业则正在经历转型创新谋求新发展。因此,文化服务业已不再是低效率的停滞部门,而成为极具发展潜力的重要产业部门。

四、文化服务业高质量发展的内在逻辑

在高质量发展的新要求下,文化服务业形成了独有的发展逻辑。基于文化服务业是内容主导的产业的特殊属性,以内容、创意、科技为基础的要素已经成为文化产业发展的新引擎、新动力。其中,内容和创意的有机结合形成文化品牌,文化品牌通过利润增值、驱动消费、资源集聚、产业升级和辐射带动的途径实现价值增值和外溢。与此同时,现代科技也通过助推文化服务业提高生产交易效率、提高文化服务质量和培育新业态的途径达到价值增值和外溢的效果,最终实现文化服务业高质量发展的目标(见图2)。

图2 文化服务业高质量发展的内在逻辑

(一)依托内容和创意构建文化品牌

内容和创意是文化服务业发展的基本动力来源,内容和创意的有机结合有利于文化品牌的构建,激发品牌效应。首先,文化服务业的内容要素指的是文化资源。文化资源是可再生、可重复开发利用的资源。但文化服务业如果仅仅依靠对特定文化资源的开发和利用,只能停留在低附加值的层面上,因此需要进一步加入创意的要素。其次,创意将文化资源渗透于生产过程,创造出具有象征价值、社会意义和特定文化内涵的服务,激活文化资源的释放力和创造力。正如著名经济学家熊彼特在1912年时指出,现代经济发展的根本动力不是资本和劳动力,而是创意,“创意产业”“创意经济”已成为西方表达“文化产业”的同义用语[28]。最后,以创意为主导,以文化资源为依托创立文化品牌。通过文化品牌的运营,将文化资源转化为文化资本、文化形象、文化竞争力,从而实现价值增值和溢出。品牌创建已经成为现代市场经济发展过程中的必然选择,知名品牌不仅是经济实力的标尺,还是市场地位的象征,反映了可持续发展能力的大小,扩张力和竞争力的强弱。文化品牌建设对文化服务业有巨大的提升和带动作用,如美国迪士尼公司创意团队将中国文化资源制作成《花木兰》系列电影,以电影的形式输出国际市场,转化为迪士尼知名的文化品牌。

(二)品牌建设增强市场竞争力

品牌建设是指品牌拥有者对品牌进行规划、设计、宣传、管理的行为。品牌代表着知名度,具有凝聚力与扩散力,通过利润增值、驱动消费、资源集聚、产业升级等途径实现价值增值,增强企业的市场竞争力。同时,企业品牌是城市经济的细胞,企业品牌又成为带动城市经济的动力,具体体现在以下五个方面。

第一,品牌建设使企业获得利润增值。一方面,文化服务业可通过品牌的建设获得品牌定价权,进而获得产业超额利润。成功的品牌可以使企业的产品占有更高的市场份额,使同样质量的产品可以以更高的价格出售,使企业垄断某种产品的某个细分市场,从而使企业获得丰厚的利润。另一方面,品牌本身就是一项无形资产,其价值可以在数量不扩张,自身不损耗的情况下不断地积累知名度,实现价值增值。文化服务企业可以将自己所拥有或代理的品牌以合同的形式授予被授权者使用,获得权利金,并借此拓展品牌影响力。

第二,品牌建设驱动文化服务消费。文化品牌的创立过程经过对文化资源创意筛选、创新性转化和创造性发展,保留具有市场化和产业化发展潜力,符合消费者偏好的文化资源。这种文化品牌一旦在消费市场获得了品牌信用度,便可以降低目标顾客的选择成本,与其达成长期的利益均衡,驱动文化服务消费。例如,故宫博物院文创旗舰店拥有故宫强大的品牌效应,其研发的千里江山系列、清明上河图系列等产品一经推出,就积累了193万多粉丝,截至2017年,其文创产品销售额已达15亿元,同时拥有17家公司的实际控制权[29]。

第三,品牌建设有利于吸引资金、人才、政策等资源集聚。品牌建设具有马太效应,即顶级品牌流量越来越大,自传播越来越多,从而形成二八结构,即流量池里20%的品牌占据了80%的流量。一般来说,文化品牌一旦建立并拥有较高的知名度和美誉度,就会带来利润增值和消费者的品牌忠诚度,提高产业的核心竞争力。在此基础上,资本自然会流向利润高地,人才、政策等资源相继涌入,进一步推动品牌价值的提升,形成产业发展的良性循环。例如,2019年7月上映的《哪吒之魔童降世》创下了49亿元的票房神话[30],成为备受瞩目的国产电影,并在片尾以“彩蛋的形式”引出了一个更庞大的“封神宇宙”,使第二部《姜子牙》和第三部《凤凰》备受期待。

第四,品牌建设带动文化服务产业升级,成为加快转变文化服务业发展方式的有力杠杆。培育文化服务业知名品牌的过程,实质上是通过市场竞争实现文化服务产品和所属文化企业优胜劣汰的过程。在市场配置文化资源的基础上,未开发或开发低效的存量文化资源不断契合市场需求,优质文化资源向品牌文化服务产品集聚,将资源优势转化为品牌优势,推进文化发展方式由粗放型向集约型转变,创造最大的社会效益和经济效益。目前,我国文化服务业存在着比较严重的产能过剩,同质化的竞争很严重,无疑需要通过品牌来带动产业升级。例如,近年来,特色小镇建设助力乡村振兴,其中特色文化旅游小镇致力塑造小镇的特色文化旅游品牌,规划和建设过程中立足当地特色文化资源,推动产业布局模块化、集中化、专业化,进而推进文化旅游为基础的产业整合和升级,打造了平遥古城、云水谣、乌镇、古北水镇和周庄等经典文化旅游小镇。

第五,品牌建设具有极强的辐射带动作用,主要体现在对其他产业和城市建设的积极影响。一是带动其他产业发展。一个好的品牌具有优质的内容知识产权,不仅可以持续延长产业链,直接带动相关产业的发展,而且可以通过艺术授权等方式来带动文化制造业乃至其他许多制造业门类的价值提升,创造一个价值递进的市场品牌。二是文化服务业的品牌价值深刻影响了城市发展。一方面,文化品牌可以直接成为城市形象的标签。近年来,我国各省(区、市)依托自己的特色文化资源优势打造地域文化品牌,如北京的“京都文化”、湖北的“荆楚文化”、重庆的“红岩文化”等。另一方面,知名文化品牌可以极大推动城市经济的发展。如贵州通过挖掘丰富多彩的民族民间文化,开展不同主题的“多彩贵州”系列活动,打造贵州特色文化品牌。据统计,“多彩贵州”品牌已成功授權使用在网站、金融、房产、白酒、茶叶、饮料等十余个行业,拉动投资数十亿元,初步形成“多彩贵州”品牌产业集群[31]。

(三)现代科技激发更大发展潜力

促进文化服务业全要素生产率提高的一个重要因素是技术进步,一直以来科技进步是推动文化产业发展的核心动力。其中,出版业发端最早,1450年古登堡发明了铅活字印刷,图书出版业自此发展起来。18世纪末至20世纪初相继经历了第一次、第二次技术革命,从机械生产到电能的突破为各类文化产业发端奠定了基础。此后,1877年爱迪生发明了留声机,标志着音像唱片业的诞生。1895年卢米埃尔兄弟发明了电影,标志着电影业的产生。1925年贝纳德发明了电视,1936年英国伦敦进行了第一次正式的电视系统的公开广播,电视从此深入千家万户[32]。第三次技术革命中计算机和网络带来的信息技术、数字技术、网络传输技术广泛应用,引起了文化产业的深刻变革,尤其是为文化产业中的文化服务业的发展壮大创造了有利条件。

近年来,现代科技的迅猛发展为文化服务业带来更多机遇,集中体现在以下三个方面。

第一,提高生产效率和交易效率,增加文化服务产品的供给数量。一方面,现代科技中的数字化技术可以为文化产品的生产、制作和复制创造条件,提高生产效率,降低生产成本。例如,在数字出版领域,数字技术的广泛运用可以实现信息的多重开发,在不同载体上传播,或者从不同角度进行传播,从而使信息增值,在技术上改变了一稿一用的现象,发挥了规模经济效应。另一方面,发达的互联网技术,可以为文化产品的传播和扩散创造条件,提高交易效率,降低交易成本。根据马克思的商品货币理论,商品是用于交换的劳动产品,商品的价值只有在交换时才能体现。而阻碍交易活动最重要的因素之一就是信息不对称问题,科技进步弱化了其负面作用。现代技术激发了文化服务生产与消费的双向互动过程。文化服务业跨越了生产与消费不可分离的障碍,以更低的成本、更快的速度,甚至更具有前瞻性的判断,捕捉和采集文化服务消费需求信息,不仅显著降低了信息不对称问题,也为个体性文化服务提供了广阔平台。同时,进一步突显和提升作为消费者的大众在文化产品和服务生产中的创造作用,使互联网平台的用户既是文化服务的消费者,也是文化内容的生产者,极大地提高交易效率、降低交易成本。

第二,培育新业务、新模式、新业态,丰富文化服务产品种类。科技进步助力文化服务业不断孕育催生新业务、新模式、新业态,如电子票务、网络游戏、手机文化产品、数字文化节目制作、三维动画等就是在技术创新的过程中快速发展起来的,它们从一开始就摆脱了劳动生产率低的特点,形成文化服务业经济发展新引擎。技术创新还为传统文化产业提供了先进手段和多样形式,促进传统行业和公共服务不断改造提升,持续为经济增长提供动力。以现代音乐产业为例,2018年全球录制音乐产业收入191亿美元,涵盖实体唱片(47亿美元)、数字唱片(不包含流媒体)(23亿美元)、流媒体(89亿美元)、表演权(27亿美元)和同步权(4亿美元)五种收入类型,其中数字唱片和流媒体收入占比高达58.6%[33]。由此,可以发现科技丰富了音乐产业的服务类型,并带来丰厚的收益。

第三,推动文化服务载体的深刻变革,提高文化服务质量。文化服务业是内容主导的产业,文化内容的载体和表现形式的进步会显著提高文化服务的质量。技术进步深刻改变了传统的文化内容创作和体验方式。参与艺术创作的技术手段不断更新,从图像视频编辑软件的应用,再到声光电、视听等技术方式的融入,科技早已渗入艺术领域,为之注入了新鲜血液。例如,在2018年举办的“大师窖藏——齐白石特展”中,展览方运用了“AI机器人”“智能导览”并配合“网上展厅”多方位展现大师作品,令参观者眼前一亮。文化服务的体验方式不断优化,如宋城演艺与国外VR公司合作、武汉漂移式体验剧《知音号》独特的沉浸式演出、贵州大型实景剧《天酿》引入全景投影等技术。

五、结论与展望

综上可知,在我国经济增速放缓的背景下,文化服务业的生产效率在波动中增长,相比其他服务业保持更高的增长速度。究其原因,一方面是由于文化服务业的独特属性,即重视内容和创意所形成的品牌效应。另一方面是由于现代科技尤其是互联网技术的发展,通过提高生产效率、交易效率、服务质量和培育新业态等途径实现了文化服务业的价值增值和价值溢出。数据处理技术的发展使世界走向数据时代,从互联网时代向数据时代的跨越,使价值载体也相应从以服务为载体交付价值,向以体验为载体共创价值转变。面对即将到来的体验经济时代,以制造体验为主导的文化服务业将迎来前所未有的发展机遇。

但是,我们也要关注到网络时代服务业发展受到时间约束。网络空间的服务消费是体验式的,消费者必须花时间亲自参与,但时间又是不可储存、不能创造、不可预支、不可复制的稀缺资源[34]。因此,在纷繁复杂的产品供给下,获得注意力就能获得财富,此时文化品牌的建设显得尤为重要。品牌可以将抽象的价值转化为易于识别和理解的视觉符号,使其在传播过程中能够吸引更多受众的注意力。文化服务业具有依托文化内容和文化创意塑造品牌的独特优势,文化品牌将为文化服务业的高质量发展提供强劲动力。

参考文献:

[1] 中华人民共和国统计局.中国统计年鉴—2020[M].北京:中国统计出版社,2020:67.

[2] 斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M].郭大力,王亚南,译.北京:商务印书馆,1983:303.

[3] BAUMOL W J,BOWEN W G. Performing arts:the economic dilemma[M].New York:periodicals service co,1977.

[4] 富克斯. 服務经济学[M]. 北京: 商务印书馆,1987:212.

[5] R MARKUSEN J. Explaining the volume of trade: an eclectic approach[J]. The American economic review,1986(5):1002-1011.

[6] FRANCOIS J F. Producer services,scale,and the division of labor[J].Oxford economic papers,1990(4):715-729.

[7] 李江帆.服务消费品的使用价值与价值[J].中国社会科学,1984(3):53-68.

[8] 江小涓.服务业增长:真实含义、多重影响和发展趋势[J].经济研究,2011(4):4-14,79.

[9] 江小涓.服务经济理论的引进借鉴和创新发展:《服务经济译丛》评介[J].经济研究,2013(5):154-156.

[10] 景跃军,杜鹏.中国现代服务业现状及发展潜力分析[J].吉林大学社会科学学报,2012(2):143-149.

[11] 侯守国,杜子芳.现代服务业的发展评价研究[J].调研世界,2013(11):47-50.

[12] 朱学义,董靖,于泽.我国文化产业投入的促动效应研究:兼论文化产业的经济支柱性地位[J].管理现代化,2012(1):12-14.

[13] 齐骥.文化产业促生经济增长新动力研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2017(3):42-48.

[14] 毛蕴诗,梁永宽.以产业融合为动力促进文化产业发展[J].经济与管理研究,2006(7):9-13.

[15] 宋朝丽.供给侧改革视角下文化产业发展内生动力机制探究[J].东岳论丛,2016(10):22-29.

[16] 李培峰.新时代文化产业高质量发展:内涵、动力、效用和路径研究[J].重庆社会科学,2019(12):113-123.

[17] 李思屈.文化产业的竞争要素与内涵式发展[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2009(2):85-90.

[18] 王从春,陈敬良,张飞相.基于区域发展差异的文化产业全要素生产率研究[J].企业经济,2016(3):124-129.

[19] 鄭世林,葛珺沂.文化体制改革与文化产业全要素生产率增长[J].中国软科学,2012(10):48-58.

[20] 刘杨,赖柳华.中国文化上市企业全要素生产率研究[J].经济与管理研究,2014(7):123-127.

[21] 杜传忠,王飞.生产性文化服务业:我国应重点发展的新兴文化产业[J].江淮论坛,2014(3):38-45,193.

[22] 江小涓,罗立彬.网络时代的服务全球化:新引擎、加速度和大国竞争力[J].中国社会科学,2019(2):68-91,205-206.

[23] 闫宁宁,江明娟.基于非径向SBM模型的文化服务业上市公司运营效率研究[J].企业经济,2019(2):122-129.

[24] 曾燕萍.中国文化服务业企业全要素生产率变动及其异质性:基于DEA-Malmquist指数法的分析[J].经济问题探索,2019(7):45-51.

[25] 郭全中.完善以高质量发展为导向的文化经济政策[J].行政管理改革,2020(6):32-40.

[26] DOUGLAS WC,LAURITS R C,W ERWIN D. Multilateral comparison of output,input,and productivity using superlative index numbers[J].The economic journal,1982(365):73-86.

[27] FARE R,GROSSKOPF S,NORRIS M.Productivity growth,technical progress,and efficiency change in industrialized countries:Reply[J].The American economic review,1997(5):1040-1044.

[28] 熊彼特. 经济发展理论[M].何畏,易家详,张军扩,等译.北京: 商务印书馆,1990:74.

[29] 王萌.故宫文创这样造品牌[EB/OL].(2019-03-01)[2021-04-01] .http://m.people.cn/%2Fn4%2F2019%2F0301%2Fc679-12394596.html.

[30] 陈晨.哪吒之魔童降世:票房破49亿创中国动画奇迹,但在国外依旧困难?[EB/OL].(2019-09-25)[2021-04-02].http://m.thepaper.cn/quickApp_jump.jsp?contid=4519782.

[31] 薛丽娥,李盛龙.“多彩贵州”文化品牌研究综述[J].贵州民族研究,2014(6):39-42.

[32] 尤芬,胡惠林.论技术长波理论与文化产业成长周期[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2007(4):66-73.

[33] 国际唱片业协会.2019全球音乐市场报告[EB/OL].(2019-04-08)[2021-04-05].http://www.199it.com/archives/857534.html.

[34] 江小涓.网络空间服务业:效率、约束及发展前景:以体育和文化产业为例[J].经济研究,2018(4):4-17.

[责任编辑:丁浩芮]

Study on Potentials of Chinas Cultural Service Sector in the Context of

High-quality Development

Jia Shiqi

Abstract: For a long time, the cultural service sector is regarded by some economists as being low-efficiency and stagnant and having bleak prospect based on its economic properties of spatio-temporal synchronization and being non-storable. However, the rapid development of the service industry in recent years has questioned this traditional view. In particular, as Chinas economy enters into high-quality development, the cultural service sector ushers in new development opportunities. Studies show that the total factor productivity of cultural service sector keeps growing in the fluctuation, the sub-division industry basically realizes the scale economy, and technological progress makes a significant contribution to productivity growth. Meanwhile, the unique nature of cultural service sector enables it to better adapt to the requirements of high-quality development to be driven by the contents, creativity and science and technology. It shows enormous development potentials through development logic of value appreciation and spillover in terms of brand building and scientific and technological innovation.

Key words: cultural service sector; development potential; high-quality development; total factor productivity