生态水利学初探

2021-11-08黄强邓铭江畅建霞白涛

黄强 邓铭江 畅建霞 白涛

摘 要:為了适应国家生态文明建设战略需要,必须与时俱进地将传统水利转变为生态水利,以满足和支撑生态保护与高质量发展目标要求。分析了1949年以来我国水利发展经历的工程水利、环境水利、资源水利和生态水利4个阶段,生态水利发展经历的生态工程、生态水利工程、生态水利3个阶段,论述了生态水利与生态水利学的关系,阐明了构建生态水利学的目的和意义,结合国内外相关研究成果和生态水利的概念,初步探讨了生态水利学的定义、内涵、特征、研究对象、基本原理与方法、研究任务与内容等,并构建了生态水利学体系框架。研究表明:生态水利学是一门多学科交叉的新型课程,其横跨自然科学、工程技术科学以及人文与社会科学三大领域;生态水利学的研究对象是,水循环-社会经济-生态环境-水利工程组成的复合系统,可从流域整体性、生态环境保护、水利工程全生命周期、人与自然和谐和可持续发展等原理出发,采用现场观测和遥感观测、原型试验、物理试验、统计分析、数值模拟、系统分析等方法开展生态水利学研究。

关键词:生态文明建设;生态保护与高质量发展;生态水利学;原理与方法;体系框架

中图分类号:TV212

文献标志码:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2021.10.004

引用格式:黄强,邓铭江,畅建霞,等.生态水利学初探[J].人民黄河,2021,43(10):17-23.

Abstract: In order to meet the strategic needs of national ecological civilization building, it is necessary to advance with the times to transform traditional water conservancy into ecological water conservancy to meet and support the target requirements of ecological protection and high-quality development. This paper analyzed the four stages of engineering water conservancy, environmental water conservancy, resources water conservancy and ecological water conservancy experienced in Chinas water conservancy development since 1949 and the three stages of ecological engineering, ecological water conservancy engineering, and ecological water conservancy experienced in the eco-hydraulics development, discussed the relationship between eco-hydraulics and ecological water conservancy, and expounded the purpose and significance of constructing ecological water conservancy. Combined with the relevant researches at home and abroad and the concept of ecological water conservancy, this paper preliminarily discussed the definition, connotation, characteristics, research objects, basic principles and methods, research tasks and contents of ecological water conservancy, and built the system framework of ecological water conservancy. The results indicate that the ecological water conservancy is a new interdisciplinary course, which spans the three fields of natural science, engineering technology science, and humanities and social science; the research object of ecological water conservancy is the composite system composed of water cycle, social economy, ecological environment, and hydraulic engineering. Based on the principles of watershed integrity, ecological environment protection, the whole life cycle of hydraulic engineering, the harmony between man and nature, and sustainable development, ecological water conservancy research can be carried out by the means of field observation and remote sensing observation, prototype test, physical test, statistical analysis, numerical simulation and system analysis.

Key words: ecological civilization construction; ecological protection and high-quality development; ecological water conservancy; principles and methods; system framework

1 概 述

我国已将生态文明建设提升为国家战略,并把生态保护与高质量发展联系在一起,成为建设美丽强大中国的法宝。生态文明建设的核心是生态保护,生态保护的目的是高质量发展。水是生态保护与高质量发展的基础,与水最密切的领域是水利,为了适应国家生态文明建设战略需要,必须与时俱进地将传统水利转变为生态水利,以满足生态保护与高质量发展目标要求。

水利在我国已经有两千多年的发展历史,最早见于《吕氏春秋·慎人》“掘地财,取水利”。水利的兴废与国家的盛衰存在着十分密切的关系,自古即有“善为国者必先治水”之说。兴水利、避水害、保生态,事关人类生存、经济发展、社会进步,历来是治国安邦的大事。从大禹治水到都江堰工程的修建,无不凝聚着古代先贤为顺应自然、改变环境所付出的努力和智慧。

1931年中国水利工程学会成立,1933年中国水利工程学会第三届年会明确指出了水利的范围。新中国成立后,以“久患灾重”的海河、淮河、黄河治理为开端,开启了现代工程水利的新篇章[1]。20世纪后半叶,水利又增加了水土保持、水资源保护、环境水利和水利渔业等内容,水利的涵义更加广泛。进入21世纪,水利的主要任务是防洪治涝、城市供水、农业灌溉、水力发电、航运、水产养殖等,高坝大库、跨流域调水、水电开发、高效节水、生态恢复等成为水利建设的主旋律,同时七大江河流域以及干旱内陆河流域形成了各自的治理体系,治水理念、水利理论、水利工程技术等取得了巨大进步。但是,随着经济社会的快速发展,人类生态环境意识不断增强,传统水利已不适应生态保护与高质量发展形势[2]。生态水利是在传统水利的基础上发展形成的,它不是简单地把生态学与水利学叠加,而是在传统水利中融入“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持生态优先、绿色发展、以水而定、量水而行的原则,开发利用水资源,为协同治理山水林田湖草沙提供理论与技术支撑,实现山青、水净、河畅、湖美、岸绿的目标。

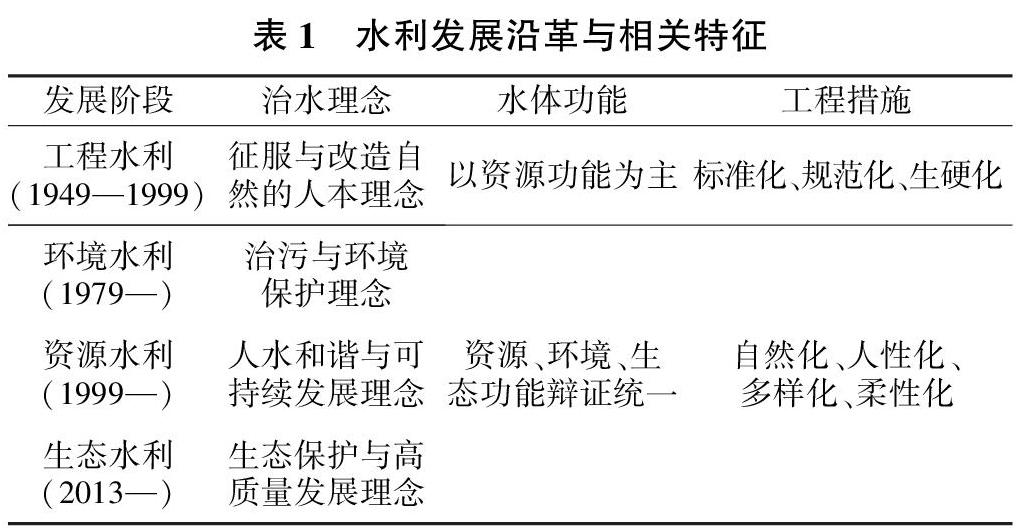

根据经济社会发展需要,我国治水思路与目标随着历史变迁而不断变化。1949年以来我国水利发展主要经历了工程水利、环境水利、资源水利和生态水利4个阶段[3-5],见表1。每一个发展阶段都是在原有水利发展基础上的继承与升华,是水利工作观念意识、管理体制、技术手段等不断进步的表现,是与该时段社会经济发展水平和模式相适应的产物。

生态水利的发展大体经历了生态工程[6]、生态水利工程[7]、生态水利[8]3个阶段,其中:生态工程与生态水利工程侧重于从工程学与水利工程学角度出发,重点解决生态保护、修复或改善目标下的工程建设问题;生态水利则要求采用生态学的基本观点解决水利工程规划、设计、建设与运行全过程存在的生态问题,为生态系统健康发展与水资源高效开发利用服务。

20世纪60年代,生态工程伴随着生态学的发展而起源、发展与应用。1962年,美国Odum首先给出了生态工程的概念。1979年,我国生态工程建设专家马世骏定义了生态工程。进入80—90年代,德国将生态水利工程应用于莱茵河、伊萨河等治理修复中[9-10],日本采用多自然型建设工法进行河流整治[11]。在我国,“生态水利工程”一词最早出现于《海河平原区生态水利工程体系研究》一文[12]。董哲仁[13]針对水利工程对河流生态系统胁迫问题,首次定义了生态水利工程的内涵。结合国内外相关研究成果及生态水利的内涵,生态水利可定义为:研究水资源开发利用对社会经济和生态环境的影响,兼顾社会经济需求和生态系统健康发展,从流域(区域)生态系统全视角、水资源-生态环境-社会经济统筹协调发展多维度、水利工程规划设计-建设管理-生态调度全过程,探索“三生空间”优化布局与“三生”用水合理配置,研究水资源合理开发、高效利用、生态调度、生态修复、生态安全等的原理与技术方法。总之,生态水利是对工程水利、环境水利、资源水利内涵的发展与延伸,是当前经济社会发展与生态文明建设携手同行、“绿水青山就是金山银山”背景下的必然要求。该定义具有认知的系统性、要素的多维性、过程的完整性、结构的空间性等特征。

生态水利注重在水利工程的全生命周期即规划设计-建设管理-生态调度全过程,遵循自然规律,将生态环境保护与修复的要求贯穿到全生命周期的各个环节,并采取相应的生态保护与修复措施[14]。我国水资源短缺,区域内“三生”用水矛盾突出,水资源是制约生态健康及社会经济发展的重要因素[15-16],如何在保持生态系统健康稳定的前提下,合理开发与利用水资源、实现社会经济高质量发展,是生态水利学研究的主要内容。水利工程的建设对缓解“三生”用水矛盾、满足人民生活和生产对水资源的需要有着积极作用[17],但传统水利工程忽视了水资源开发利用过程对生态环境的不利影响,难以满足现代生态保护与高质量发展的需求[18]。在传统水利工程的基础上,将生态保护贯穿于水资源开发利用全过程,是新时期生态文明建设的必然需求,是践行新时期治水方针的具体体现。因此,开展生态水利学研究对我国生态文明与生态流域建设[19-20]、生物多样性保护,对推进水科学发展、丰富和完善水利学科研究方向、促进多学科交叉具有重要的理论意义,对生态保护与高质量发展具有重要的现实意义和应用价值。

2 生态水利学概念及内涵

2.1 概 念

如前所述,生态水利指的是整个水利事业。将传统水利转变为生态水利就是把生态保护与高质量发展有机结合起来,通过多学科交叉,整合完善现有生态水利的理论与方法,为生态水利发展奠定理论基础。为了推进生态水利事业,支撑生态保护与高质量发展,亟待补充完善水利教育的知识体系,改进传统水利类专业课程。其中,建立一门新的生态水利学课程是生态水利发展的核心,也是新形势下人才培养的迫切需求。

结合国内外相关研究成果及上述生态水利的定义,生态水利学可定义为:从生态系统全视角、水资源-生态环境-社会经济统筹协调发展多维度、工程规划设计-建设管理-生态调度全生命过程出发,研究流域生态系统与水资源开发利用的相互关系、“三生空间”优化布局与“三生”用水合理配置,以及生态环境保护与改善的科学技术,是一门多学科交叉的新型课程。

2.2 内 涵

生态水利学内涵丰富,不同时期、不同领域、不同专业对生态水利学内涵的理解和侧重有所不同。通过近10 a的探索与实践,生态水利学逐步被人们关注。进入21世纪以来,众多学者对生态水利学的概念和内涵进行了一定研究,认识逐步深入。我国生态文明建设、水资源管理等领域所提出的一系列方针举措,如“山水林田湖草沙系统治理”“人与自然是生命共同体”“水利工程补短板,水利行业强监管”等[21-23]扩展了生态水利学的内涵。

(1)生态水利学着眼于水利工程规划、设计、建设、运行和调度全过程,以及生态系统组成与发展的全视角。在水利工程全生命周期研究生态系统中动物、植物和微生物的微观用水需求,微型生态系统平衡的维持,以及流域或更大区域生态景观的塑造。

(2)兼顾社会经济需求和生态系统健康良性发展是生态水利学坚持的基本原则。在水资源开发利用和水利工程规划管理中,合理协调不同经济社会发展水平下水资源利用、社会经济发展与生态保护间的平衡关系,服务于“三生空间”优化布局,使生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。

(3)水-生态-经济主控要素交互耦合调控理论与技术是生态水利学的核心理论技术。主要包括筛选水-生态-经济复合系统总量、质量、结构、效率等主控要素,分析交互耦合的胁迫影响及临界阈值,基于水资源-生态约束下的经济发展模式进行相关生态安全设计、生态调度、生态修复,为工程建设、流域管理提供科学依据,以提高“水事行为”的主动性、前瞻性、科学性和有效性。

(4)生态水利学是一门多学科交叉的新型课程,是生态学、环境学、资源学、地理学、水文学、水利工程学等知识交叉与现代信息技术的融合,在吸收传统学科理论知识和技术方法的基础上,力图构建以生态健康为目标的流域水资源开发利用管理的方法技术体系。

3 生态水利学研究对象和研究方法

3.1 研究对象

生态水利学的研究对象是,水循环-社会经济-生态环境-水利工程复合系统[24]。水循环包括天然水循环系统和社会经濟水循环系统[25],其中天然水循环系统包括大气水、地表水、土壤水和地下水4个基本子系统。近年来,人类开发利用水资源及其他活动对水循环的影响越来越显著,社会经济水循环逐渐受到重视,主要包括供水、用(耗)水、排水和回用4个基本子系统。人类社会经济活动形成的社会经济系统[26],是人类物质资料生产和消费过程中,各地区、部门、单位及其生产、消费各环节等构成的统一体,包括人类社会、经济活动、物质生产和非物质生产4个要素。生态环境系统是指整个人类社会赖以生存的自然环境的总和,它包括除人以外的一切活生物体和非生物体,前者指植物、动物和微生物,后者包括大气层、光、热、水、矿物质、土壤等。在生态水利学研究中,重点关注水生生态系统、陆生生态系统和水陆交错生态系统。生态水利学的研究离不开水利工程,水利工程建设对流域水文过程的影响呈现增大趋势[27-28]。水利工程的兴建改变了流域水文循环条件,使流域下垫面发生了很大变化,植被覆盖率增大,土壤含水量增加,蒸散发作用增强,大气中水汽含量增多,同时影响河流的生态环境,尤其对河口三角洲生态环境有显著影响。以上影响日积月累,尤其是生态累积效应可能对局地甚至整个流域气候产生影响。

尽管水循环、社会经济、生态环境系统的结构、功能、存在条件和发展规律不尽相同,但相互之间存在紧密的互馈关系。一方面,社会经济系统的发展离不开生态环境系统提供的物质、能量和信息,生态环境系统是社会经济系统存在的必要条件;另一方面,社会经济系统强烈影响生态环境的变化,人的活动也可以干扰和影响生态秩序,甚至使生态环境恶化。同时,生态环境状况与经济增长的稳定性和社会发展质量密切相关,良好的生态环境可以提高社会经济系统的投入产出效率,提升人们的生活质量,而生态环境的恶化则会对社会经济系统带来负面影响。人类通过水循环系统中的供水系统,将水资源运用于社会经济系统中,“同化”水资源的经济属性、社会属性、环境属性甚至生态属性,利用水的可再生属性(水处理和再生回用)为人类创造价值;同时,“异化”社会经济系统中的“废污水”,将其排放到自然水循环系统中[29]。因此,社会经济水循环系统中的供水子系统是将自然水循环引入社会经济系统的“牵引机”;耗水子系统是社会经济水循环系统的核心,也是社会经济系统攫取水的各种价值及使水资源价值流不断耗散的主要环节;排水子系统是社会经济水循环系统与自然水循环系统的联结节点,具有“异化”社会经济系统废污水的重要作用。

3.2 原理与方法

3.2.1 基本原理

(1)流域整体性原理。流域是一个自然、社会、经济复合生态系统,流域各子系统之间相互影响、相互制约,联系非常密切,构成一个整体。对流域内某一资源进行开发利用时,必须考虑流域的整体性特征,在流域水系统阈值空间范围内进行综合开发。

(2)生态环境保护原理。我国可持续发展战略《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》,将控制环境污染、改善生态环境、保护可持续利用的资源基础作为一条重要内容。因此,对流域水资源的开发利用应满足生态环境保护要求,生态环境修复与保护必须坚持大局观、长远观、整体观的系统科学思想。

(3)水利工程全生命周期原理。水利工程的全生命周期包括规划、设计、施工与运行等阶段,每个阶段都要考虑水利工程对生态环境的影响,并进行相应的生态工程设计和管理。

(4)人与自然和谐原理。水资源开发利用既要考虑“兴利、避害”对水的控制与需求,也要考虑生物、环境及景观对水的需求。

(5)可持续发展原理。在水资源利用中保护自然环境、尊重自然规律,主张人与自然协调发展,目标在于维持水的持续性、可再生性和生态系统整体性,保护生态系统和生物物种的可持续利用,以及恢复生态系统结构并提高其功能。

3.2.2 研究方法

生态水利学内容涵盖生态学、环境学、资源学、地理学、水利工程等,在生态水利学研究中,除需有机整合相关基础学科的研究方法外,还应根据实际情况,灵活采用原型观测、物理试验、统计分析、数值模拟、系统工程等科学研究方法开展系统研究。

(1)现场观测和遥感观测。生态水利学的研究对象涉及水循环系统、社会经济系统、生态环境系统、水利工程系统的多个层次和方面,基础数据是开展多系列、多要素变化特征及其相互影响关系研究的基础。在生态水利学研究中,可通过野外考察、定位观测、遥感观测等手段,获取生态水利学研究所需的资料。

(2)原型试验。生态水利学的研究范围涵盖生态系统全视角、水利工程全生命周期,多系统、多生命周期、多要素间的相互影响。开展原型试验,量化、控制对系统产生重要影响的关键要素,判断系统变化趋势与演变特征,是研究关键控制要素对系统复杂影响的基本方法。

(3)物理试验。物理试验包括试验设计、测量和分析,是研究系统规律、观测系统综合要素对控制变量的响应、揭示多要素相互影响及其变化特征的科学方法。物理试验作为一种重要的科学观测手段,在生态水利学及其基础学科中可以认清生态水利系统科学事实,以获取感性材料,识别水文过程、生态系统特征、水利工程耦合关系和作用机制,并检验认识和假说的正确性。

(4)统计分析。统计分析是通过分析研究对象的数量关系,认识事物的变化规律和发展趋势、揭示事物间的定量关系,从而实现对事物的正确解释和预测的一种研究方法,是一种科学、精确和客观的测评方法。在生态水利学研究中,多系统间的定量关系与相互影响错综复杂,通过数据分析和数据挖掘等手段,采用统计分析的手段,分析相关数据及资料,识别系统多要素间的定量关系,是开展系统定量研究的重要方法。

(5)数值模拟。数值模拟是用数学模型近似描述研究对象中多要素相互影响关系的数学方法,是系统分析和系统设计的工具。通过模拟水利工程建设对水循环过程和生态过程的影响,可以模拟水利工程建设和运行与生态系统的动态演变特征。

(6)系统科学方法。系统科学方法是采用系统科学的理论和观点,将研究对象融入系统,从整体和全局出发,基于系统与要素、要素与要素、结构与功能以及系统与环境的对立统一关系,对研究对象进行考察、分析和研究,以解决系统问题的一种科学研究方法。随着科学知识的积累,研究对象复杂性提高,传统研究方法在识别高维复杂系统特征时具有局限性,而以系统论、控制论和信息论为代表的系统科学方法为人类科学认识自然与世界提供了强有力的技术手段。生态水利学研究对象多,研究范围广,多要素间具有广泛联系,在生态水利学研究中,既可以将系统科学方法作为经验方法,也可将其作为理论方法,实现系统的理性认识,系统科学方法是生态水利学研究中的核心方法。

4 生态水利学的研究任务与内容

4.1 研究任务

生态水利学的主要任务是,面向流域或区域“生态环境-社会经济-水循环”耦合系统及生态文明建设需求,根据社会经济系统对水资源的需求,结合生态水文耦合作用机制识别,在环境变化与生态监测的基础上,对流域生态健康和环境影响进行科学评估,并进行生态水利工程的规划、设计、施工、运行,提出生态调度、生态修复、生态补偿等管理方案。

(1)生态环境健康诊断及其影响评价。生态环境健康诊断及其影响评价的核心是,识别研究区主要生态问题及其严重程度,并进一步评估可能造成的影响与后果。需要构建评价指标体系和评价标准,充分利用监测资料,进行研究区现状评价。目前流域生态环境健康评价体系主要有:以流域水质评价为核心内容的评价体系、以流域土地利用方式为核心内容的评价体系、压力-状态-响应评价体系、自然条件限制因子-流域生态健康指示因子-人类活动影响因子评价体系、生物因素-非生物因素评价体系和开发与保护并重的评价体系。

(2)生态水文监测。为识别生态水文耦合作用机制,进行生态水文评价、预测、调控和管理,需要对生态水文的要素进行监测。核心任务是确定生态水文监测指标,提出站网监测布局与方案,在整合现有监测资源的基础上落实监测方案。基于不同时空尺度的生态水文监测,其研究技术方法可分为野外调查、室内试验分析以及长期观测和数据建模综合运用(包括数据同化技术);监测内容主要包括能量过程、水文过程以及生态过程。

(3)生态水利工程规划、设计。对于新建工程的规划设计,在进行传統水利设计的同时,一方面要将“三生空间”优化布局、“三生”用水合理配置作为核心任务,另一方面要研究掌握水文情势与生态响应的关系,科学系统地开展生态水利工程设计和生态水工建筑物设计,兼顾流域生态修复的目标,为流域生态环境保护和修复提供基础。

(4)生态水利工程运行管理。一方面,对于已建工程在充分发挥“兴水利、避水害、保生态”作用的同时,不断提升应对地震、干旱、洪水等极端灾害事件的能力,提升流域水安全保障;另一方面,对已经造成生态严重干扰的流域进行生态修复,将重要水利工程纳入流域生态水利体系,重新定位其在流域中的功能和作用,确定生态修复目标,研究生态调度方案,建立生态补偿机制,开展水利信息化建设,促进流域生态环境保护和修复措施的实施,确保全生命周期生态安全。

4.2 研究内容

生态水利学发展需要多学科的交叉与融合,生态水利学研究的主要内容可概括为以下几个方面。

(1)水循环及生态水文过程模拟。生态水文过程指水文过程与生态过程之间的功能关系。通过模拟生态水文过程,建立生态水文模型,来描述自然界的水循环和生态水文过程,探索水文与生态相互作用规律。研究对象不同,具体的模拟过程也不同。目前研究对象涉及干旱区、河流、湖泊、山地、草地、湿地、森林、河口区等。

(2)生态系统影响评价、健康诊断及生态需水量计算。生态系统健康包含系统内生物种类与数量稳定、系统环境可持续发展,评价环境变化对生态系统的影响、水利水电工程建设的生态影响以及衡量生态系统的健康程度,应基于对生态系统各组分与功能的认识,结合生态学、水文学、水力学的知识体系,从河流连续性、水文情势、景观格局以及水体物理化学性质等方面,开展水文情势与生物响应关系的基础研究,确定关键物种对主要环境因子变化的耐受范围和阈值,探索满足不同河流独特生态系统健康发展的河道生态流量计算方法。

(3)“三生空间”优化布局及“三生”用水合理配置。国家正在推进的国土空间规划是引导资源配置和空间发展的指南,在生态文明视野下的国土空间规划体系中,根据功能区定位,以新时期治水思想为统领,促进“三生空间”优化布局,保障“三水”用水合理配置,依据生产空间集约高效、生活空間宜居适度、生态空间山清水秀的优化目标和原则,构建、完善生态水利规划的理论技术体系。

(4)生态调度与生态补偿。生态调度和生态补偿是生态环境保护的有效手段。在传统水库调度的基础上,生态调度还应考量系统生态因子的控制需求,以改善流域生态环境,优化水资源的可持续利用性。确定合理的生态因子控制目标是当前生态调度急需解决的问题,合理的补偿措施和手段是促进实施生态调度的激励手段,生态补偿的核心内涵是以激励机制确保生态补偿的实施,主要研究内容有利于补偿标准、补偿条件与补偿方式的确定。

(5)生态环境保护和修复。在人类经济社会发展过程中,由于认识的局限性和片面性,因此对生态环境系统健康产生了不利影响。生态环境保护和修复应结合生态系统健康的边界条件,以恢复生态系统的健康和可持续发展为目标,确定相应的技术手段,逐步实现生态环境修复,并在这一过程中完善生态环境保护知识体系,指导经济社会生态发展,避免对生态环境的进一步破坏。

(6)生态水利工程设计。传统水利工程学在满足社会经济发展需求的同时,不同程度地忽视了河流生态系统本身的需求,而河流生态系统的功能退化也损害了人类的长远利益。在生态水利学范畴,以流域的生态特性为切入点,完善生态水利工程设计的理论体系与技术方法,提出协调水利工程与生态环境间关系的生态水利工程设计的原理和方法,使得生态水利工程不仅能够满足人类经济社会发展需求,而且兼顾水域生态系统健康与可持续发展需求,权衡水资源开发利用工程与生态环境保护之间的关系,寻找资源开发与生态保护之间的平衡点。

(7)生态水工建筑物设计。区别于传统的水利工程,生态水利工程的建设与运行应满足生态系统发展需求。因此,生态水工建筑物设计不仅应考虑结构稳定性与建设的经济性,而且应为实现水利工程的生态目标提供技术支撑,设计和建设满足水循环中生态需求的水工建筑物,实现水利工程建筑的生态化。

(8)生态水利价值及效益计算。以流域系统的生态特性为切入点,综合考虑工程建设对流域生态系统的影响,量化分析生态水利工程对流域系统自我调节能力与修复能力的积极作用。因此,生态水利工程的价值和效益计算必须全面反映生态水利工程建设的综合价值。

(9)生态水利信息化。搜集河流生态环境相关数据,采用信息与计算机技术,如大数据、云计算等,建立基于社会经济发展、生态环境健康的生态水利信息化平台,构建生态水利工程全面管理调度平台,实现流域水利、经济、生态数据资料共享,有效提高河流管理工作效率,营造人与自然和谐发展的环境,实现流域水利工程统一管理和生态调度。

5 生态水利学的体系框架

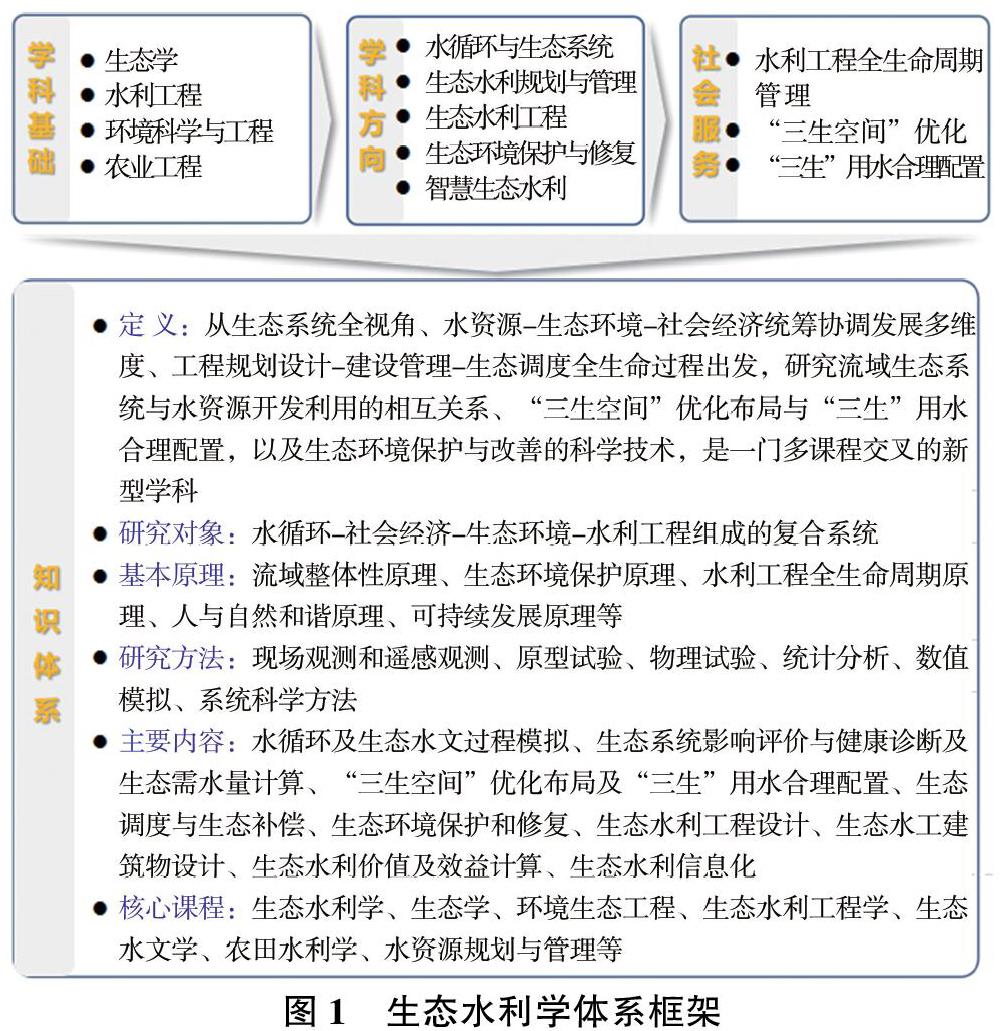

生态水利学横跨自然科学、工程技术科学以及人文与社会科学三大领域,是生态学、水利工程、地理学、系统科学、农业工程、环境科学与工程等9个一级学科的交叉,涉及生态系统生态学、景观生态学、水文学及水资源、农业水土工程、水土保持与荒漠化防治、水工结构工程等21个二级学科。近年来,随着对生态的重视,创建了生态水文学、生态经济学、生态水利工程学、生态工程学等学科,诸多学科的相关理论与方法均可为生态水利学的研究提供参考。

根据生态水利学的基本原理、研究方法等,针对生态水利学的研究对象,按照基础—理论—方法—应用的逻辑主线,构建了包含学科基础、学科方向、知识体系、社会服务的生态水利学体系框架,其中知识体系为核心内容,见图1。

生态水利学知识体系主要包括研究对象、基本原理、研究任务、研究方法、主要内容和实践应用,该知识体系体现了生态水利学是一门理论与实践相结合的应用学科,具有服务于水利工程全生命周期管理、“三生空间”优化、“三生”用水合理配置等特点。

以生态保护与高质量发展为目标,按照传统水利向生态水利转变的思路,西安理工大学在邓铭江院士和黄强教授带领下,已初步编写了《旱区生态水利学(试行)》教材,并于2021年春季学期起,将其作为水利与土木类研究生的必修课,主要目的是打通水利与土木类研究生教育的壁垒,开阔视野、了解前沿、拓展专业知识面,该课程具有前沿性、科普性和通识性。通过第一学期的授课,《旱区生态水利学》课程受到了学生们的好评。

6 结 论

创建生态水利学是适应国家战略需要,促进传统水利向生态水利转变的核心和必然选择。本文在分析了1949年以来水利发展的4个阶段和生态水利发展的3个阶段的基础上,论述了生态水利与生态水利学的关系,阐明了构建生态水利学的目的和意义。结合国内外相关研究成果和生态水利的概念,初步探讨了生态水利学的定义、内涵、特征、研究对象、基本原理与方法、研究任务与内容等,并构建了生态水利学体系框架。

研究表明:生态水利学是一门多学科交叉的新型课程,其横跨自然科学、工程技术科学以及人文与社会科学三大领域;生态水利学的研究对象是水循环-社会经济-生态环境-水利工程组成的复合系统,可从流域整体性、生态环境保护、水利工程全生命周期、人与自然和谐和可持续发展等原理出发,采用现场观测和遥感观测、原型试验、物理试验、统计分析、数值模拟、系统分析等方法开展研究。本文对于推进生态水利事业发展、提升传统水利类专业教育、构建生态流域、支撑生态保护与高质量发展具有重要的参考价值。

参考文献:

[1] 吴强,张岚,张岳峰,等.数说70年水利发展成就[J].水利发展研究,2019,19(10):1-13.

[2] 王亚华,黄译萱,唐啸.中国水利发展阶段划分:理论框架与评判[J].自然资源学报,2013,28(6):922-930.

[3] 方子云.环境水利学的任务[J].水利学报,1983,14(12):1-7.

[4] 汪恕诚.资源水利的理论内涵和实践基础[J].中国水利,2000(5):7-9.

[5] 左其亭.中国水利发展阶段及未来“水利4.0”战略构想[J].水电能源科学,2015,33(4):1-5.

[6] 颜京松,王如松.近十年生态工程在中国的进展[J].农村生态环境,2001,17(1):1-8,20.

[7] 郭合军.生态水利工程的发展及其现状研究[J].黑龙江水利科技,2012,40(8):277-279.

[8] 姜翠玲,王俊.我国生态水利研究进展[J].水利水电科技进展,2015,35(5):168-175.

[9] ALEXANDRE Kiss. Protection of the Rhine against Pollution[J]. Natural Resources Journal, 1985, 25(3): 613-637.

[10] WERNER Buck. The Upper Rhine Along the German-French Border: Problems and Solutions in Water Resources and Ecology[M]. Heidelberg: Springer Berlin, 1996:3-8.

[11] 周怀东,杜霞,李怡庭,等.多自然型河流建设的施工方法及要点[M].北京:中国水利水电出版社,2003:4-5.

[12] 张利,王金珍,朱福星.海河平原区生态水利工程体系研究[J].生态学报,1992,12(2):181-185.

[13] 董哲仁.生态水工学的理论框架[J].水利学报,2003,34(1):1-6.

[14] 董哲仁,孙东亚,赵进勇,等.生态水工学进展与展望[J].水利学报,2014,45(12):1419-1426.

[15] 刘昌明.中国21世纪水供需分析:生态水利研究[J].中国水利,1999(10):18-20.

[16] 邓铭江.中国西北“水三线”空间格局与水资源配置方略[J].地理学报,2018,73(7):1189-1203.

[17] 王浩.我国水资源合理配置的现状和未来[J].水利水电技术,2006,37(2):7-14.

[18] 黄强,赵梦龙,李瑛.水库生态调度研究新进展[J].水力发电学报,2017,36(3):1-11.

[19] 左其亭,罗增良,赵钟楠.水生态文明建设的发展思路研究框架[J].人民黄河,2014,36(9):4-7.

[20] 黄强,邓铭江,畅建霞,等.构建生态流域理论体系 支撑流域生态文明建设[J].人民黄河,2020,42(9):10-15.

[21] 邓铭江,黄强,张岩,等.额尔齐斯河水库群多尺度耦合的生态调度研究[J].水利学报,2017,48(12):1387-1398.

[22] 鄂竟平.工程补短板 行业强监管 奋力开创新时代水利事业新局面:在2019年全国水利工作会议上的讲话(摘要)[J].中国水利,2019(2):1-11.

[23] 邓铭江,黄强,畅建霞,等.大尺度生态调度研究与实践[J].水利学报,2020,51(7):757-773.

[24] 丁林,张新民,李元红,等.生态水利学研究进展[J].节水灌溉,2009(6):32-35.

[25] 王浩,胡鹏.水循环视角下的黄河流域生态保护关键问题[J].水利学报,2020,51(9):1009-1014.

[26] 贾绍凤,王国,夏军,等.社会经济系统水循环研究进展[J].地理学报,2003,58(2):255-262.

[27] 张正浩,张强,邓晓宇,等.东江流域水利工程对流域地表水文过程影响模拟研究[J].自然资源学报,2015,30(4):684-695.

[28] 夏军,左其亭,韩春辉.生态水文学学科体系及学科发展战略[J].地球科学进展,2018,33(7):665-674.

[29] 王浩,王建华,秦大庸,等.基于二元水循环模式的水资源评价理论方法[J].水利学报,2006,37(12):1496-1502.

【責任编辑 吕艳梅】