西汉“禳盗刻石”探究

2021-11-08李英渠孙会元

李英渠 孙会元

西汉是中国文字发展的关键阶段,文字进入由篆书向隶书过渡的时期。西汉刻石为研究这一时期文字的发展提供了实物,但自宋以来出土的西汉刻石极为稀少,且所刻文字数量也较少,『禳盗刻石』的出现打破了这一局面。

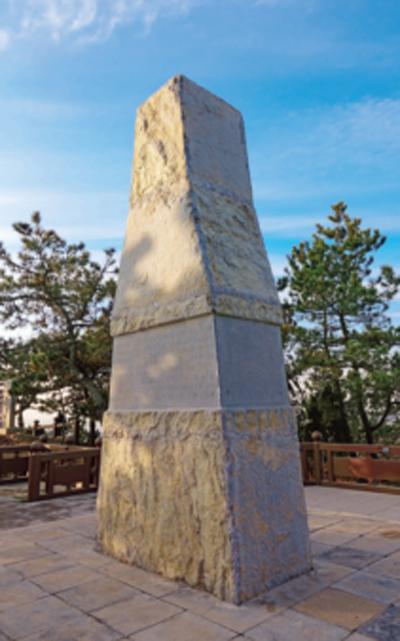

因西汉刻石稀缺,故世有“西汉刻石三字成宝”之说。山东省济宁市金乡县鱼山出土的西汉“禳盗刻石”字法古拙带有篆意,风格古朴,为现存字数最多的西汉刻石。

发现“禳盗刻石”残石

山东省济宁市金乡县胡集镇西郭村靠近嘉祥县南部山区,村北面有一座小山,叫“鱼山”。20世纪七八十年代开山之风盛行,鱼山附近的村民在开山采石时发现了一座古代墓葬。村民郭绍瑞是第一个发现墓门下压槛石上有字的人。石上的字迹略有模糊,极难辨认。郭绍瑞在石前足足站了一个小时,也没认出一个字。黄昏后,他找来写字本和笔,依样写样,花了两个多小时,将这块门楣石上的字全部抄录下来。

翌日,墓门被采石工打开,刻有文字的门楣石也被拆了下来。郭绍瑞决定找开山的工头买下这块石头当作自家的地基石,商议的价格是10元。然而,等郭绍瑞找来车搬运石头时,石头已被从6米高的石崖上推下,摔成了4段。断裂的石头也没有什么大用途,郭绍瑞便弃石回家了。

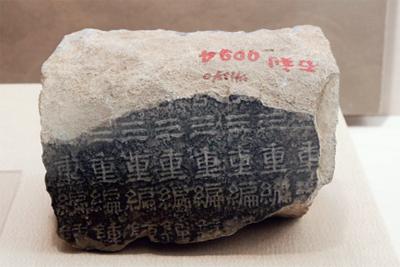

1980年,济宁地区开展文物普查工作。文物工作者宫衍兴、顾承银在鱼山坡石料堆中清理出一块长41厘米、寬35厘米、厚23.5厘米的带有文字的残石,这块残石便是郭绍瑞没有拉回家的刻石的几块断石之一。残石被运到金乡文物所后,又被济宁市博物馆借走研究。济宁市文物管理部门依据该段刻石前5行文字内容,将此石命名为“禳盗刻石”。

距离“禳盗刻石”的首段残石发现10年之后,1990年3月,山东省金乡县文物管理所李登科、卓先胜等人去鱼山一带征集附近村民在开山采石时获得的文物,于鱼山集村一石工家院的角落里发现了一块带字刻石。此石首尾皆残,长50厘米,宽37厘米,残存字迹共8行,行距约7厘米,行间有直线界格,每行字数不等。该石无论是从字体风格还是刻工技法来看,都像极了“禳盗刻石”。后经研究调查,此残石确与“禳盗刻石”出自同一块刻石。

“禳盗刻石”全文手抄本

发现第二块刻石一周之后,济宁市文物部门的工作人员便到鱼山附近进行调查,得知郭绍瑞手中抄录有一份“禳盗刻石”全文,即上文所述“禳盗刻石”首次被发现的故事。

当年,郭绍瑞在抄录了刻石原文后,便将手抄文字藏于家中。文物工作人员找上门后,他将所抄文字无偿提供给金乡县文物部门。该手抄本后又被济宁市文物部门用作刻石文字释读。经宫衍兴核对残石与手抄文,确定第二块被发现的残石为“禳盗刻石”的中间段。因刻石的另几块碎段至今未被发现,故郭绍瑞提供的“禳盗刻石”抄录稿为复原和研究刻石的全部内容提供了依据。

宫衍兴、马新林等专家先后对刻石文字进行了校注。据郭绍瑞所抄134字,复据残石一所存25个完整字、残石二所存34个完整字和10个残字,补齐后完整的“禳盗刻石”为138字,全文曰:

诸敢发我丘者,令绝毋户后。疾设不详者,使绝毋户后。毋谏卖人,毋效狸人,使绝无户后。毋攻毋记,身已下冢,罪赦毋。毋为谕,毋背母考,必罪天,不利子孙。教人政道,毋使犯磨口罪,天利之。居欲孝,思贞廉,率众为善,天利之。身体毛肤,父母所生,慎毋毁伤,天利之。分率必让厚,何绝永强。卿晦灾;卿阳得,见车博劳道旁。蛇鼠虫弟当道。秉兴头天,居高视下,莫不谨者。

“禳盗刻石”的研究意义

因墓室已毁,刻石已残,刻石的具体年代无法确定。宫衍兴等专家在各自的著作中根据书体面貌,判断其为西汉早中期之物。

“禳盗刻石”与新莽时期的“莱子侯刻石”比较,在形制上有诸多相似之处,如刻石四周都留边,行与行之间均有界线。不同的是,“莱子侯刻石”字法篆意已蜕,而“禳盗刻石”字法篆意仍然浓郁,部分字写法有几分简牍书风之意。如“思”字写法与湖北云梦睡虎地秦简中的字法一致,结构相似,书风古朴,显然可以推出“禳盗刻石”年代应早于“莱子侯刻石”。

从书法和文字演变方面看,“禳盗刻石”书风正处于由篆及隶的过渡过程,这一转变过程在中国书法史上被称作“隶变”,具有重要意义。汉承秦制,篆书仍然是官用字体,但隶书无时无刻不对官方字体篆书产生冲击。篆书受到冲击的同时也受到了隶书笔法的浸润。“禳盗刻石”的发现,在一定程度上反映出隶变在该时期的具体呈现,为研究文字演变提供了实物资料。

“禳盗刻石”的字形尚未定型,篆意未完全蜕去,整体布局或浑然一体,或行列分明,章法布局字间开朗、行间紧密。然而,“禳盗刻石”又是典型的隶书布局格式,其边框界栏,使布局更加完整、更富于装饰性,可谓开汉隶布局范式之先河,这种布局范式成为后来东汉碑刻及隶书艺术创作中最经典的章法形式。由此可见,“禳盗刻石”一类碑刻书风对汉字和书法发展产生了重要影响,这正是西汉刻石在隶变中的特殊价值和不可替代的地位之所在。

西汉现存刻石数量较少,而且这些刻石大多是题名、题字一类的小型刻石,形制小,字数少,其中又多是篆书,有如此规模隶书者,已发现的仅此一通。因此,“禳盗刻石”受到金石、文字、书法等学界专家的高度重视。篆刻家刘一闻对该石的书法价值给予高度评价:“此金乡鱼山刻石,为西汉物也。西汉隶书本无传世佳者,予之所见多字迹模糊,体貌难辨,此石虽未得之全,然已是称稀罕之品类。”“禳盗刻石”作为西汉隶书中的极品,其文字之多改变了出土西汉刻石字数少的现状,其书法的古拙变化可谓登峰造极,将会对后世书坛产生重大影响。

在历史文化研究方面,“禳盗刻石”为研究汉代社会状况提供了最为原始的素材。从刻石首段残留文字看,前段内容为护墓的诅咒文,正契合其名中“禳盗”之义。刻石另一段内容是倡孝劝善之语。第一句为“居欲孝,思贞廉,率众为善”。其中,“居欲孝,思贞廉”为西汉举孝廉推行教化的标准。《汉书·武帝纪》记载:“元光元年冬十一月,初令郡国举孝廉各一人。”颜师古注曰:“孝谓善事父母者,廉谓清洁有廉隅者。”“率众为善”为推举地方三老的标准。《汉书·高帝纪》记载:“举民年五十以上,有修行,能帅众为善,置以为三老,乡一人。”“居欲孝,思贞廉,率众为善”为《孝经》句,丰富了汉代《孝经》文化的研究内容。刻石后段第二句“身体毛肤,父母所生,慎毋毁伤”的内容,与秦汉时期儒家经典古籍《孝经》第一章“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”相似程度极高,二者皆是提倡孝道劝善的语句,句子尾部皆以“天利之”表示褒扬。

综上所述,“禳盗刻石”全貌的发现、整理和推出,价值不仅体现在书法、文字发展演变方面,更在历史文化研究方面有着重要的意义。

李英渠,山东省《书画教育》杂志主编;孙会元,山东省书法家协会会员。