1930—1950年代社会主义现实主义理论在中国的译介与探索

2021-11-08杨雅洁

杨雅洁

摘要:源于苏联的社会主义现实主义自1930年代传入我国后,经历了一个长期的复杂的接受与转化过程,其间有起伏和反复,也有探索与论争,并在1950年代逐渐成为具有主导性和权威性的文艺理论话语,被第二次文代会确立为文艺创作的原则。虽然它的指导地位在第三次文代会后被“两结合”所取代,但它仍旧对中国当代文艺产生了重要的影响,在中国当代文艺史上具有重要地位。

关键词:社会主义现实主义;文艺理论

对中国当代文艺而言,社会主义现实主义可以说是一个不可忽视的重要理论概念。从1930年代译介到国内,经历了一个长期的复杂的接受与转化过程,其间有起伏和反复,也有探索与论争。①1949年中华人民共和国成立后,中苏关系一直是两国最重要的对外关系之一。1950年2月14日,《中苏友好同盟互助条约》签订,中苏双方开始了在经济、文化等各个领域的全面合作。中苏作为社会主义国家,也都是拥有悠久历史和灿烂文化的大国,各自都有极为丰富的文学艺术资源。从1950年代开始,两国在包括文学艺术在内的各领域开展了全方位的交流,这使得1950年代的中国文艺受到了苏联的深刻影响。中国共产党历来高度重视文艺和文艺工作,因此,文艺建设也成为此一时期国家建设和“学习苏联”的重要组成部分。正是在这个时期,源于苏联的社会主义现实主义成为新中国文艺的重要借鉴,从而对中国当代文艺创作和文艺评论产生了深刻广泛的影响,正如孟繁华老师所指出的:“它的核心内容已成为中国当代文艺学的基本骨架,它所表述的思想早已在主流文艺学忠打下了难以撼动的基础,从而成为一种包容性相当广泛的文艺学命题。无论是作为创作方法、艺术思潮、评价尺度,它都拥有不可置疑的权威性和合法性。”②在这个意义上,回顾中国对于社会主义现实主义文艺理论的译介与探索就具有特殊的意义与价值。

一 社会主义现实主义在苏联

社会主义现实主义在苏联的产生有一个长期的过程,也与俄罗斯的文艺传统有着密切的联系。比如普希金就强调艺术的思想性,认为“没有思想,再精彩的表达也没有用处”,同时也强调艺术的民族性,以及现实主义关于艺术内容中的生活真实性,他还将文艺功能赋予一种社会使命,认为艺术作品就是“社会生活的镜子”。列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(Лев Николаевич Толстой)则认为艺术不是人们用来享乐的,而应该被用来传达自己的思想、情感,是超越时空的心灵沟通与相互交际的手段。他在1898年完成的著作《什么是艺术》中批判了“为艺术而艺术”的观点,认为作为一个艺术家,要创作出真正的艺术作品,还“必须具有他那个时代最高的世界观的水平。这就要求艺术家积极深入现实实际,努力把握时代脉搏,进而站在认识的时代高度之上,创造出具有时代意识、时代要求、时代情感的艺术品来”。③此外,英国的宪章运动诗歌、德国无产阶级诗歌、法国巴黎公社文学等也对社会主义现实主义文艺产生了影响。

除了以俄罗斯文艺为代表的历史传统,社会主义现实主义产生的还与1930年代苏联文艺的现实状况紧密相关。1932年4月斯大林接见苏联作家协会组织委员会主席伊·米·格隆斯基时提出将苏联文学艺术的创作方法命名为社会主义现实主义。④格隆斯基在1932年5月20日莫斯科文学小组积极分子会议上传达了斯大林的意见。同年10月26日斯大林在莫斯科小尼基塔街高尔基寓所召开的会议上将社会主义现实主义定义为“艺术家应当正确地表现生活。如果他将真实地表现我们的生活,那么他就不能不看到,不能不表现生活中走向社会主义的事物”⑤。1934年的《苏联作家协会章程》继承了这一观点:“社会主义的现实主义,作為苏联文学与苏联文学批评的基本方法,要求艺术家从现实的革命发展中真实地、历史地和具体地去描写现实。同时艺术描写的真实性和历史具体性必须与用社会主义精神从思想上改造和教育劳动人民的任务结合起来。”⑥社会主义现实主义由此确立了在苏联文艺中的权威地位并产生了广泛而深远的影响。苏联1956年出版的《马克思列宁主义美学概论》中将社会主义现实主义规定为“苏联社会主义艺术”的“唯一的创作方法”,⑦可见社会主义现实主义作为创作方法在苏联文艺中的权威性甚至唯一性。当然不同历史时期对其具体内涵的表述也随着形势的发展有所变化,比如1954年召开的第二次苏联作家代表大会就将其定义修改为“从现实的革命发展史中真实地、历史地和具体地去描写现实。”此后的苏联文艺也在“解冻”思潮下出现了“写真实”“干预生活”等新的现象。

二 1930年代社会主义现实主义在中国的译介

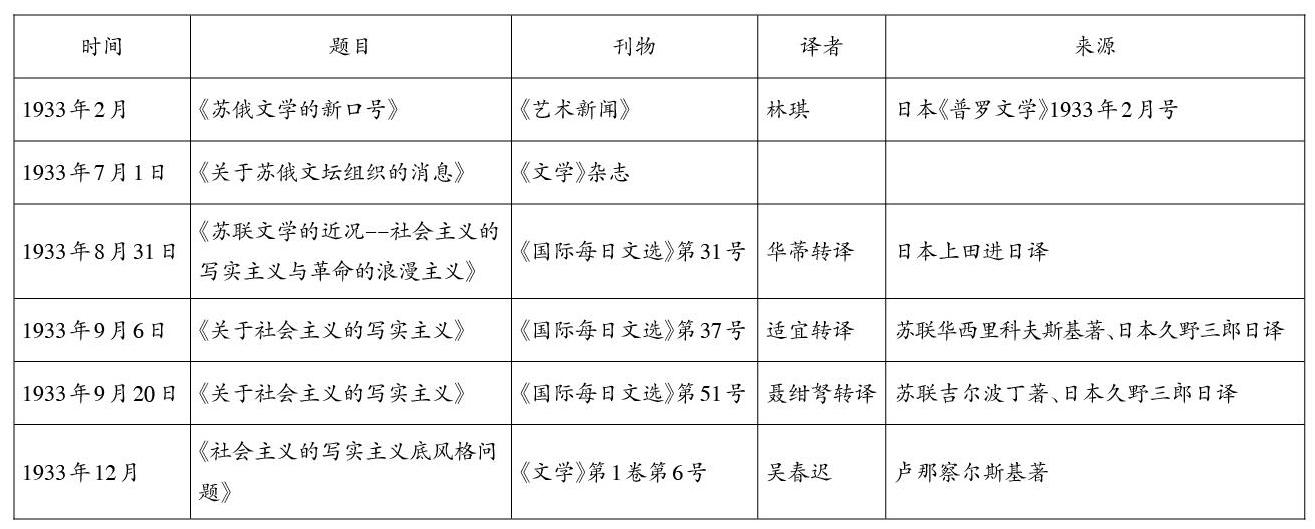

1930年代和1950年代可以说是社会主义现实主义在中国译介和探索的两个重要时期。在以“左联”为代表的革命文艺界的努力下,1933年,社会主义现实主义在其提出不久就被译介到中国,不过一开始大多是从日本刊物转译的。其中《苏俄文学的新口号》一文简要介绍了格隆斯基和吉尔波丁在1934年第一次全苏作家代表大会上关于社会主义现实主义的观点。《关于苏俄文坛组织的消息》简要介绍了高尔基和法捷耶夫等人关于“社会主义的写实”的论述。《苏联文学的近况——社会主义的写实主义与革命的浪漫主义》和两篇同名的《关于社会主义的写实主义》则较为集中地介绍了苏联的社会主义写实主义。同样在1933年,中国文艺界还译介了卢那察尔斯基的《社会主义的写实主义的风格问题》。1935年8月《国际文学》以“专号”形式译介了苏联第一次作家代表大会上日丹诺夫、高尔基、法捷耶夫、伊万诺夫等人的报告或讲话。东京质文社1936年到1940年陆续出版了“左联”成员编译的《文学理论丛书》,也集中关注了以社会主义现实主义为代表的重要文艺理论问题。下表列出了1933年发表的代表性译介文章。

周扬是最早在中国译介社会主义现实主义的理论家之一。1933年他撰写了《十五年来的苏联文学》,就提到“苏维埃文学的新口号‘社会主义的现实主义和红色革命的浪漫主义”。⑧他在同年发表的《关于“社会主义的现实主义与革命的浪漫主义”——“唯物辩证法的创作方法”之否定》中进一步指出:“只有不在表面的琐事中,而在本质的、典型的姿态中,去描写客观的现实,一面描写出种种否定的肯定的要素,一面阐明其中一贯的社会主义革命的胜利的本质,把为人类的更好的将来而斗争的精神,灌输给读者,这才是社会主义的现实主义的道路。”⑨1940年代民族解放战争的时代背景下,国内对于社会主义现实主义的译介和关注总的来说相较于1930年代而言有所减少。值得一提的是,周扬1941年制定《鲁艺艺术公约》时,还提出过“新民主主义现实主义”的概念。

三 1950年代社会主义现实主义在中国的译介

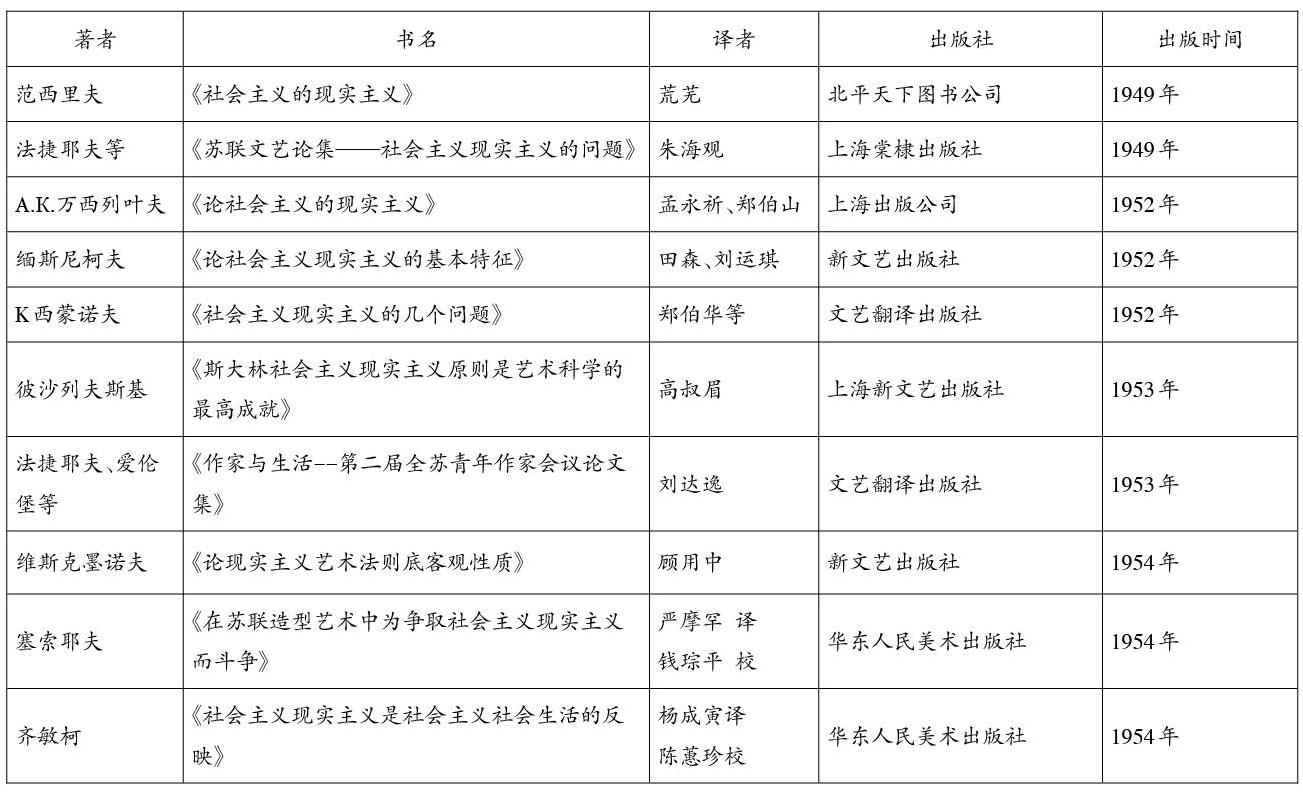

中华人民共和国成立后,毛泽东文艺思想成为新中国文艺的指导思想得到全面的贯彻和深入的实践,第一次文代会将《在延安文艺座谈会上的讲话》确立为新中国文艺事业的总方针。正如周扬《新的人民的文艺》的讲话所宣布的:“《在延安文艺座谈会上的讲话》规定了新中国文艺的方向,解放区文艺工作者自觉地坚定地实践了这个方向,并以自己的全部经验证明了这个方向的完全正确,深信除此之外再没有第二个方向了,如果有,那就是错误的方向。”⑩1950年前后,我国开始有计划地集中译介了一批苏联的社会主义现实主义论著,如新文艺出版社等出版了“文艺理论学习小译丛”、文艺翻译出版社出版了“文艺理论丛书”、华东人民美术出版社出版了“造型艺术理论译丛”等。下表为1950年代初一些有代表性的苏联社会主义现实主义文艺理论译著。

除了理论译介,艺术教育也是中苏之间社会主义现实主义理论的一个重要传播渠道。1950年代对苏联艺术教育的学习借鉴主要体现在两方面:一是中国派遣留学生赴苏联进行学习,二是邀请苏联艺术家赴中国开展教育培训。1950年代,去苏联留学是很多青年艺术工作者的梦想。新中国第一代留苏艺术家有邵大箴、奚静之、全山石、苏高礼、罗工柳、李天祥等。苏联艺术家俄罗斯联邦人民艺术家、两次获得斯大林奖得主(1950年和1952年)马克西莫夫于1955至1957年应邀来华开设了马克西莫夫油画训练班,为中国艺术教育界带来了系统规范的油画训练,还参与制定了新中国第一份美术教学大纲。1956年,苏联雕塑家尼古拉·尼古拉耶维奇·克林杜霍夫在中央美术学院开设了雕塑训练班。其实不论是中国留苏学生接受的契斯恰科夫教学体系,还是在中国举办的马克西莫夫油画训练班、克林杜霍夫雕塑训练班,一定程度上都是以列宾美术学院为代表的俄罗斯“学院式”艺术教育的缩影和代表,它们通过艺术教育将社会主义现实主义文艺理论传播开来,对此后的中国艺术产生了深远的影响。需要指出的是,苏联艺术教育的优点在于传承性、系统性和完备的教育理念;不足之处也体现在固守的学院式教育,缺乏创新能力和创新性。这些优点和不足都在之后的中国艺术教育中有所体现。

四 1950年代社会主义现实主义在中国的探索

社会主义现实主义作为一种理论,还需要与中国文艺理论和文艺实践相结合,进行“中国化”的探索与建构。1952年12月,周扬在苏联《旗帜》杂志发表《社会主义现实主义——中国文学前进的道路》一文,指出“中国人民的文学也是世界社会主义现实主义文学的组成部分”,表现出将中国当代文学纳入世界文学体系的思考(而这也成为其后苏联文学界论证社会主义现实主义的成就与影响的依据之一)。其后周扬在纪念延安文艺座谈会讲话发表十周年的文章中,站在历史的高度梳理了《讲话》发表以来的中国文艺发展的历史进程及卓越成就,将社会主义现实主义称为“革命艺术的新方法”和“我们创作方法的最高准绳”。

1953年9月23日至10月6日召开的第二次文代会上,周扬在关于四年来文学艺术工作状况和今后任务的报告中,再次确认“社会主义现实主义方法作为我们整个文学艺术创作和批评的最高准则”,提出“毛泽东同志关于戏曲活动所指示的‘百花齐放的原则应当成为整个文学艺术事业发展的方针。”可以说正是从第二次文代会开始,社会主义现实主义正式确立了在中国文艺创作和文艺批评领域的地位。

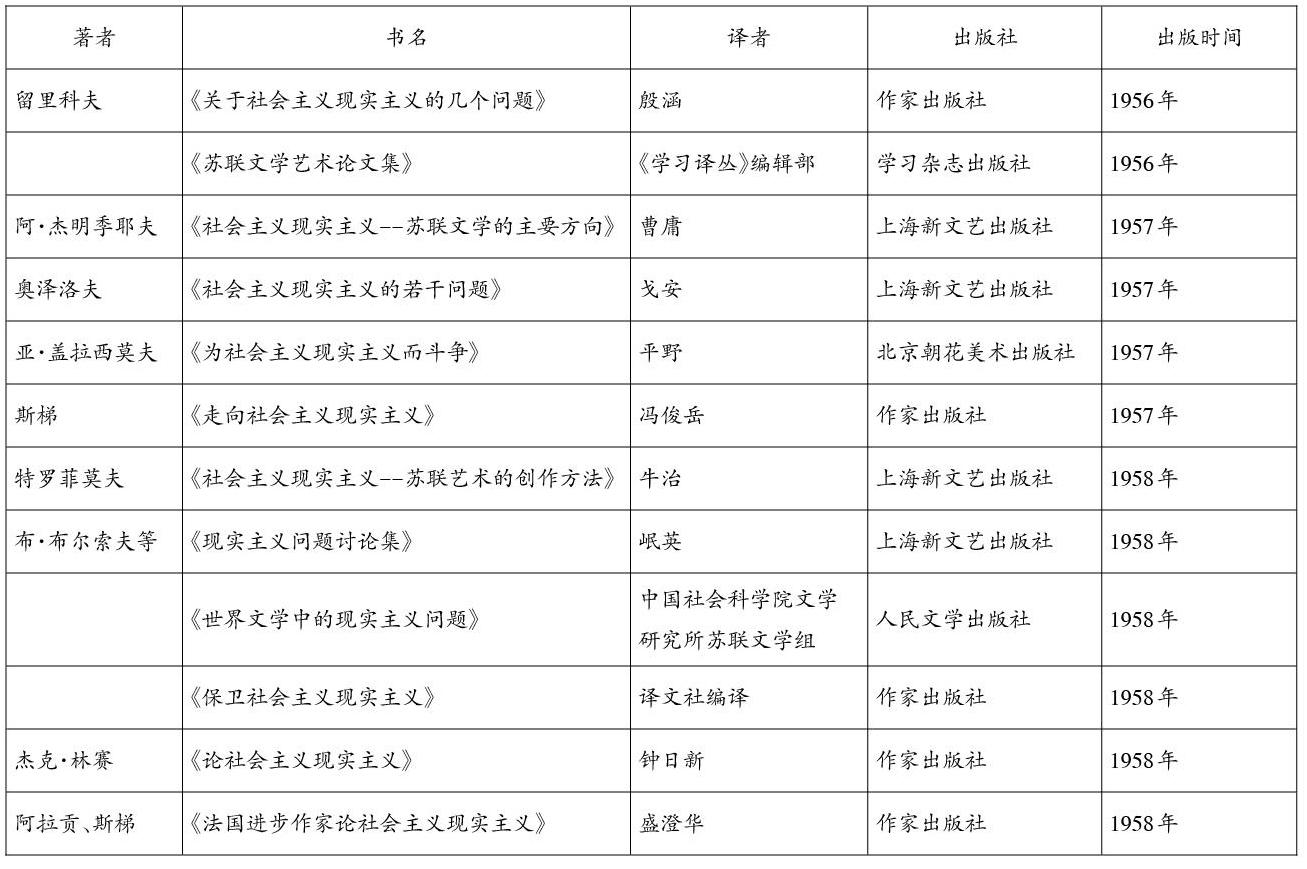

1950年代中期,随着形势的变化,中国开始进一步探索文艺理论的建构。1956年“双百方针”的提出,引发了文艺理论界对于社会主义现实主义的新思考。周扬在同时期的一次讲话中也对一度流行的观念进行了新的解读:“我们应该把社会主义现实主义了解为一种新的方向,而不能把它当作教条,或者当作创作上的一种公式。”在这一时期,在探索方面走得更远的当属秦兆阳(署名何直)《现实主义——广阔的道路》和周勃《论现实主义及其在社会主义时代的发展》,两文在当时也引发了较为激烈的争议论。1956年到1958年国内也译介出版了一批相关译著,上表列出了部分代表作。

与此同时,从1958年开始,“革命现实主义与革命浪漫主义相结合”(后来被简称为“两结合”)被作为新的文学(文艺)创作的方法而提出。郭沫若在3月16日答《文艺报》记者问时将毛泽东《蝶恋花》称为“革命的现实主义和革命的浪漫主义的典型的結合”,可谓最早公开宣传“两结合”的文章之一,引起了文艺界的广泛关注。同年6月1日,《红旗》发表了周扬的《新民歌开拓了诗歌的新道路》一文,提出“毛泽东同志提倡我们的文学应当是革命的现实主义和革命的浪漫主义的结合……应当成为我们全体文艺工作者共同奋斗的方向。”在1960年召开的第三次文代会将其确认为“一种完全新的艺术方法”,成为指导文艺创作和文艺批评的新的原则。

结 语

对社会主义现实主义文艺理论的学习借鉴和吸收转化,构成了1930—1950年代中国文艺的重要现象。中国当代文艺在传统与外来、艺术与政治等多重维度里不断与时俱进、创新创造,在对自身传统的继承和外来成果的借鉴中,经过一代代文艺创作者、文艺理论家、文艺批评家的艺术实践与理论建构,在前后相因的历史脉络和革故鼎新的艺术探索中建构起一种新的文艺传统。考察和评价中国文艺的现代化进程,既不能离开源远流长、具有强大生命力和历史延续性的民族传统,不能脱离救亡图存、文化启蒙、制度革命、社会改造等历史背景,也不能忽略以苏联为代表的马克思主义文艺理论及其创作实践的影响。今天我们回望社会主义现实主义在中国的译介与探索,其间的成绩与曲折、经验和不足,都是值得关注并富有启发性的。

注释:

①关于社会主义现实主义在中国的传播和转化历程,可参见陈顺馨《社会主义现实主义在中国的接受与转化》,安徽教育出版社2000年版。

②孟繁华:《中国20世纪文艺学学术史:第三部》,中国社会科学出版社2007年版,第58页。

③[俄]列夫·托尔斯泰:《什么是艺术》,何永祥译,江苏美术出版社1990年版,第7页。

④ Гронский И. ИОвчаренко А.Переписка. Вопросы литерат

уры, 1989 no. 2.P147-148

⑤[俄]科捷林斯基:《在高尔基家中的一次会见》,芝恩摘译,《苏联文学联刊》1992年第2期。

⑥人民文学出版社编辑部:《苏联文学艺术问题》,曹葆华译,人民文学出版社1953年版,第13页。

⑦苏联艺术科学院美术理论与美术史研究所编著:《马克思列宁主义美学概论》,杨成寅翻译,人民美术出版社1962年版,第394页。

⑧⑨《周扬文集》第一卷,人民文学出版社1984年版,第99页,第111页。

⑩周扬:《新的人民的文艺》,《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》,新华书店1950年3月版。

《社会主义现实主义:中国文学前进的道路》,《人民日报》1953年1月11日。

《周扬文集》第二卷,人民文学出版社1985年版,第145页。

周扬:《为创造更多的优秀的文学艺术作品而奋斗》,《文艺报》1953年第19号。

周扬:《关于当前文艺创作上的几个问题——在中国作协文学讲习所的讲话》,《周扬文集》第2卷,人民文学出版社1985年版,第409—411页。

《郭沫若同志答〈文艺报〉问》,《文艺报》1958年第7期。

周扬:《新民歌开拓了诗歌的新道路》,《红旗》1958年第1期

周扬:《我国社会主义文学艺术的道路》,《文艺报》1960年第13、14期。

(作者单位:四川大学艺术学院)

责任编辑:赵雷