2021年部分卷区高考试题道题深度分析展示

2021-11-08

2021年普通高等学校招生全国统一考试(乙卷)第18题分析

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》的“学业水平考试与命题建议”中提出“评价学生的物理核心素养,应尽量创设类型多样的、具有一定复杂程度的、开放性的真实情境作为试题的任务情境”。2021年高考物理全国乙卷第18题,以2020年诺贝尔物理学奖的研究为背景,以科学家对恒星S2的观测为情境,巧妙地把物理模型“藏”起来,情境与问题的结合程度高,能有效考查学生模型建构能力和迁移创新能力。

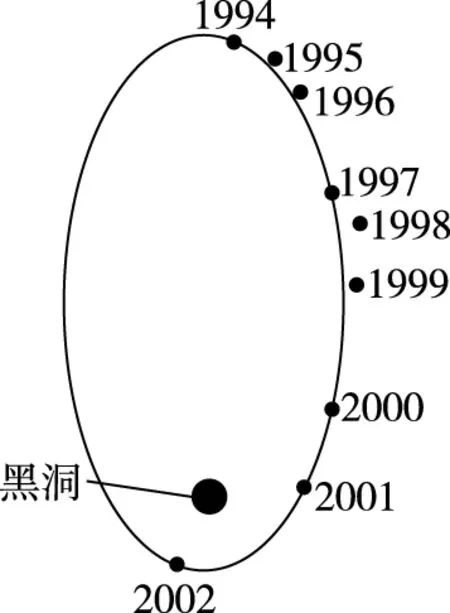

【真题】科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置如图1所示。科学家认为S2的运动轨迹是半长轴约为1 000 AU(太阳到地球的距离为1 AU)的椭圆,银河系中心可能存在超大质量黑洞。这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学奖。若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力,设太阳的质量为M,可以推测出该黑洞质量约为

图1

( )

A.4×104MB.4×106M

C.4×108MD.4×1010M

1 试题评价

中心天体质量的计算是高考中的重要考点,考查频率是非常高的,在以前的考查中通常都是在行星或卫星围绕中心天体做匀速圆周运动的情景下进行,今年则是在恒星围绕黑洞做椭圆运动的情境下进行,这和往年试题相比主要有以下不同。

此道高考题没有直接给出恒星绕黑洞运动的周期,而是提供了长期的观测结果,虽然从观测结果很容易得到周期的近似值,但是却能再现科研过程,体现理论联系实际、体现物理与生产、生活、科技的联系,培养实事求是的科学态度。

此道高考题虽然仅仅是把原来的圆轨道变成椭圆轨道,但对能力和素养有更高的要求。在教材中是这样说的:行星围绕太阳的运动轨道与圆十分接近,在中学阶段常按圆轨道处理。而我们在对其他天体的运动的研究中也通常继承了这种做法,但由图1可见,此轨道一定不能近似看成圆轨道,在以往的高考中也没有出现过对椭圆轨道进行计算的试题。在教材中对开普勒第三定律中的常量只是说对所有行星都相同,也没说与谁有关、有什么样的关系,因此要完成对此常量的推导并加以应用,从而完成本题的计算,需要一定的理解能力、推理能力,建构模型能力。开普勒第三定律中的常量与谁有关是物理规律的确切含义,要能够理解规律的适用条件,为了推导出此关系,要建立椭圆轨道与圆轨道的联系,利用圆轨道的结论分析椭圆轨道的计算,实现信息的迁移和应用,因此此题对学生能力的要求是很高的。

2 试题设计亮点

2.1 情境来源体现育人导向

高考考试内容改革的方向不再是单纯的选拔功能的优化和提升,而是更加有意识地发挥考试在育人方面的导向功能。增强试题的育人功能,是当前各类考试的重要价值取向,也是考试更好地服务教育教学的重要途径。“2020年诺贝尔物理学奖”这一材料的选取,有利于引导和培育学生正确的价值观,体现试题的育人导向。

2.2 利用比较法,巧妙设问

本题考查的知识点是万有引力定律和开普勒第三定律。情境任务的设置直接与考查目标相联系,设置是否合理,关系试题的考查目标能否得到实现。本题如果只考查“恒星S2绕黑洞做椭圆轨道的运动”,考查点只能是开普勒定律,这样物理模型过于明显,难以考查学生建构模型的能力。试题给出了太阳的质量,来求黑洞与太阳质量的比值,这就要求学生同时建构“恒星S2绕黑洞做椭圆轨道的运动”和“地球绕太阳运动”这两个运动模型,并把两个模型进行类比迁移。

3 教学启示

3.1 创设教学情境,让学生经历规律建立的过程

科学家观测银河系中心附近的恒星S2,由此得出银河系中心可能存在超大质量黑洞的猜想,试题展示了这一科学探究情境,有没有似曾相识的感觉呢?从第谷观测行星获取数据,到开普勒研究数据得出开普勒三大定律,再到牛顿猜想得出万有引力定律,经历的是相同的探究历程!在新课教学中,如果没有让学生经历这样的探究过程,而是简单的教给学生万有引力定律,然后让学生大量刷题,学生遇到这样的试题会感觉无所适从,不知怎么下手。所以,教师在新课教学中,应创设教学情境,让学生经历规律建立的过程。

3.2 把握时代脉搏,将热点话题转化为教学情境

在高三复习备考中,教师除了狠抓学生基本功外,还应关注社会热点信息,挖掘社会热点中的原始物理问题,将原始物理问题转化为教学情境,开展教学活动,再将原始物理问题转化为试题,让学生有针对性地进行备考训练。

【作者的单位、姓名】福建省泉州市城东中学 康贤明

安徽省砀山中学 邵永

2021年广东省普通高中学业水平选择性考试第13题分析

2021年是广东省新高考改革方案实施的第一年,广东省在新高考改革后第一次独立命制物理试题。试题以丰富的情境化素材为载体,以必备知识和关键能力的考查为途径,以学科核心素养的落实和核心价值的提升为目标,实现了高考从基于“考查内容”的一维评价模式向“考查内容、考查要求、考查载体”三位一体评价模式的转变,而13题就是极具代表性的一题。

【真题】算盘是我国古老的计算工具,中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动,使用前算珠需要归零,如图2所示,水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未在归零位置,甲靠边框b,甲、乙相隔s1=3.5×10-2m,乙与边框a相隔s2=2.0×10-2m,算珠与导杆间的动摩擦因数μ=0.1。现用手指将甲以0.4 m/s的初速度拨出,甲、乙碰撞后甲的速度大小为0.1 m/s,方向不变,碰撞时间极短且不计,重力加速度g取10 m/s2。

图2

(1)通过计算,判断乙算珠能否滑动到边框a;

(2)求甲算珠从拨出到停下所需的时间。

【解析】解法1:能量的观点+动量的观点

(1)对于甲算珠滑向乙算珠的过程,根据动能定理:

对于甲乙两算珠碰撞的过程,根据动量守恒定律:

mv+0=mv甲+mv乙②

对于碰撞后乙算珠滑行的过程,根据动能定理:

联立①②③可得:s=0.02 m=s2,故乙算珠恰好滑到边框a。

(2)碰撞后甲算珠的速度小于乙算珠的速度,故甲算珠一定在乙算珠之前停在固定导杆上。设碰撞前后甲算珠滑行的时间分别为t1、t2。

对于碰撞前后甲算珠的滑行过程,根据动量定理

-μmgt1=mv-mv0④

-μmgt2=0-mv甲⑤

联立①②④⑤可得,甲算珠从拨出到停下所需的时间t=t1+t2=0.2 s

解法2:力的观点+动量的观点

(1)因甲乙两颗算珠相同,其滑行时的加速度相同,设加速度为a,

根据牛顿第二定律:-μmg=ma⑥

对于碰撞前甲算珠滑行的过程,根据速度位移公式

对于甲乙两算珠碰撞的过程,根据动量守恒定律

mv+0=mv甲+mv乙⑧

对于碰撞后乙算珠滑行的过程,根据速度位移公式

联立⑥⑦⑧⑨可得:碰撞后乙算珠滑行的距离s=0.02 m=s2,故乙算珠恰好滑到边框a。

(2)碰撞后甲的速度小于乙算珠的速度,故甲算珠一定在乙算珠之前停在固定导杆上。设碰撞前后甲滑行的时间分别为t1、t2。

对于碰撞前后甲算珠的滑行过程,根据速度公式

v=v0+at1⑩

0=v甲+at2

本题的创新点在于以算盘为素材来命题,紧密联系生活实际,创设新颖的生活实践情境。研究的运动过程为一个算珠做匀减速直线运动,然后与另一个算珠发生碰撞,碰后各自做匀减速直线运动直到停止。求解思路可以分为三步:首先,分析出碰撞前甲做匀变速直线运动,并求解出碰撞前的速度;然后分析甲和乙的碰撞过程,用动量守恒定律求解出甲乙碰后各自的速度;最后分别分析甲乙的运动情况,求解乙运动的位移以及甲运动的总时间。试题情境其实是比较复杂的,不过经过命题者对于数据的精心设计,使得乙恰好没有碰到边框,考查到基本能力和素养的同时也降低了数学运算的难度。

1 试题评价

算盘被誉为“世界上最古老的计算机”,在我国的使用已有2 600多年,是我国古代劳动人民普遍使用的计算用具,并于2013年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。本题以算盘为载体,考查牛顿第二定律、动能定理、动量定理、动量守恒定律等必备知识和模型构建、逻辑推理、信息加工等关键能力,引导学生关注我国优秀传统文化,提升学生的民族自豪感和文化自信,落实了立德树人的根本任务,彰显了高考的育人功能。

2 教学启示

2.1 创设物理情境、落实核心素养

物理情境是连接核心价值和学科核心素养的桥梁(如图3)。在新课教学中通过生产生活中的真实场景,引导学生观察物理现象,发现物理问题,去粗取精,去伪存真,形成相应的物理观念,感悟研究物理问题的思维方法。在习题课和复习课教学中,选择情境化试题,让学生通过试题中的生活实践情境或学习情境建构相应的物理模型,运用必备知识和关键能力解决实际问题,全面综合的检测学生学科素养水平。但对试题的选取应注意梯度的设置,应以简单情境为载体考查学生单一知识或技能的基础性试题逐渐向以复杂情境为载体考查学生运用多种知识或技能的综合性、应用性及创新性试题过渡,以保护学生学习的积极性。

图3

2.2 渗透传统文化、提升文化素养

高中物理课程应结合学生年龄特点和学科特征,落实习近平新时代中国特色社会主义思想,有机融入社会主义核心价值观,中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育内容。2021年2月5日教育部印发的《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》中提出“3+2+N”全科覆盖的学科安排方案,并对高中物理学科提出了具体要求。2021年高考物理广东卷在情境设置方面很好的践行了上述要求,不仅有传统农耕文化的曲辕犁和直辕犁的力学问题比较,还有传统节日文化端午赛龙舟的运动学问题分析,也有以与“四大发明”相媲美的算盘为载体的运动学问题的综合考查。教学中在充分利用课本原有传统文化素材的基础上,搜集与教学主题相符的传统文化素材服务于教学,发挥传统文化的物理价值和育人价值,提升学生的文化素养。

2.3 通过一题多解、提高关键能力

一题多解是一种常见的教学手段,但一题多解并不是简单的变形,而是对试题本身从不同角度的解读,是创新思维和发散思维的具体表现。在习题课特别是高三复习课教学中,通过精选例题,引导学生根据自身学习实际对某一问题从不同角度寻找多种解决方案,帮助学生完善知识结构,提高模型建构、信息加工、逻辑推理、创新思维等关键能力。一题多解的练习,使不同层次的学生面对物理问题时可以结合自身实际选择最适合自己的解题方法,也有利于学生树立学习物理的自信心。

【作者的单位、姓名】广东省广州市执信中学 周攀

广东省汕尾市海丰县彭湃中学 李学智

2021年湖南省普通高中学业水平选择性考试物理12题分析

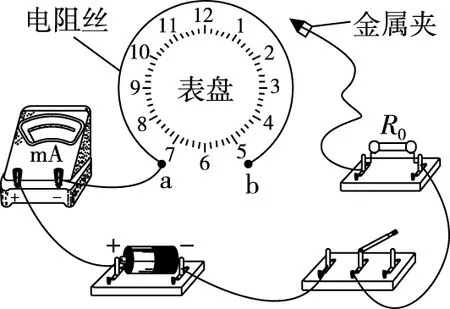

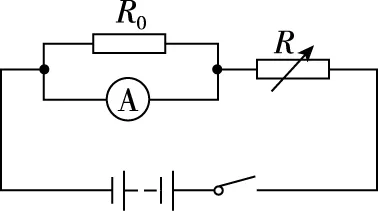

【真题】某实验小组需测定电池的电动势和内阻,器材有:一节待测电池、一个单刀双掷开关、一个定值电阻(阻值为R0)、一个电流表(内阻为RA)、一根均匀电阻丝(电阻丝总阻值大于R0,并配有可在电阻丝上移动的金属夹)、导线若干。由于缺少刻度尺,无法测量电阻丝长度,但发现桌上有一个圆形时钟表盘。某同学提出将电阻丝绕在该表盘上,利用圆心角来表示接入电路的电阻丝长度。主要实验步骤如下:

(1)将器材如图4连接:

图4

(2)开关闭合前,金属夹应夹在电阻丝的________端(填“a”或“b”);

(3)改变金属夹的位置,闭合开关,记录每次接入电路的电阻丝对应的圆心角θ和电流表示数I,得到多组数据;

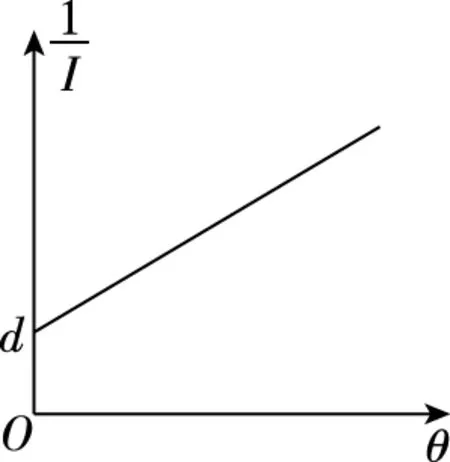

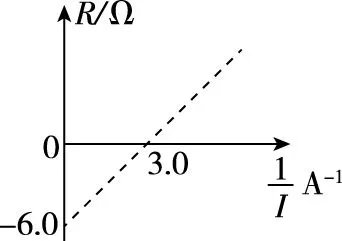

(4)整理数据并在坐标纸上描点绘图,所得图像如图5所示,图线斜率为k,与纵轴截距为d,设单位角度对应电阻丝的阻值为r0,该电池电动势和内阻可表示为E=________,r=________(用R0、RA、k、d、r0表示);

图5

(5)为进一步确定结果,还需要测量单位角度对应电阻丝的阻值r0。利用现有器材设计实验,在图6方框中画出实验电路图(电阻丝用滑动变阻器符号表示);

图6

(6)利用测出的r0,可得该电池的电动势和内阻。

【解析】略

【试题评价】测定电源电动势和内阻的实验是高中物理的重要实验,在高中试题中出现频率较高,是高中试题的热点之一。12题虽属于常规题,但有创新之处,源于教材而不限于教材,不是教材的伏安法,而是安阻法,圆形时钟表盘和一根均匀电阻丝组成了电阻箱,一个定值电阻起保护作用,实验的基本原理不变,仍是闭合电路的欧姆定律。要求考生画电路图,用图像法处理实验数据,要根据题给电路利用物理规律列出方程,并且把方程变化为与图像相符的函数关系式,最后求解问题,着重考查学生的基本技能和实验探究能力,对学生迁移能力和创新能力要求较高。只有真正做实验,真正做好试验的学生在考试中才会得心应手,不做实验,只做实验考试题,绝对不能解决问题。注重实验考查,有利于引导中学教学认真开展基础性实验,有利于培养学生扎实的实验能力。

【变式】一课外小组的同学想要测量一个电源的电动势及内阻。准备的器材有:电流表(0~200 mA,内阻为12 Ω),电阻箱R(最大阻值为99.9 Ω),一个开关和若干导线。

图7

图8

湖南省2021年物理考试试卷的命制,严格遵循新课标思想的考查方向,命题思路上体现了立德树人、服务选拔、导向教学的立场,考查形式上,体现基础性、综合性、应用性、情境性和创新性。

【作者的单位、姓名】湖南省湘阴县第一中学 杨宗礼

2021年普通高等学校招生全国统一考试(甲卷)第24题分析

物理学科关键能力作为核心素养的重要组成部分,也是高中物理教学践行核心素养的重要方面,而物理学科关键能力是否达标则需要通过诸如“高考”等评价体系才能够得到反馈和积极引导,本文将聚焦从物理学科关键能力深入分析2021年普通高等学校招生全国统一考试(甲卷)第24题,体会高考是怎样考查学科关键能力、怎样发展物理核心素养的,以期为一线教学给出几点建议。

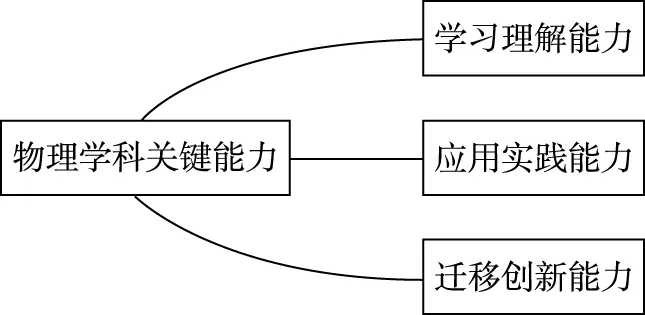

1.物理学科关键能力的内涵

在《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》中,明确物理学科关键能力是物理核心素养的重要维度之一,《深化新时代教育评价改革总体方案》也要求2021年高考物理要充分依托《中国高考评价体系》,深化对学生关键能力的考查。而对于物理学科关键能力,北京师范大学物理学科教育研究团队将其界定为学生顺利进行物理学科的认识活动和问题解决活动所必需的、稳定的心理调节机制,同时也作为回答“考什么”的“四层”之一,物理学科关键能力要求学生以学习理解能力、应用实践能力、迁移创新能力等三个方面为重点,提升自身素质,为将来适应社会生活、高等教育和职业发展作准备。综上,物理学科能力是学生的物理观念、科学思维、探究能力和创新精神的统一体,是一种综合性能力。

图9

2.试题探讨

2.1 真题再现及解答

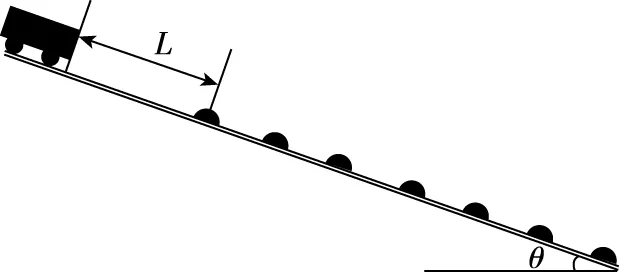

【真题】如图10,一倾角为θ的光滑斜面上有50个减速带(图中未完全画出),相邻减速带间的距离均为d,减速带的宽度远小于d;一质量为m的无动力小车(可视为质点)从距第一个减速带L处由静止释放。已知小车通过减速带损失的机械能与到达减速带时的速度有关。观察发现,小车通过第30个减速带后,在相邻减速带间的平均速度均相同。小车通过第50个减速带后立刻进入与斜面光滑连接的水平地面,继续滑行距离s后停下。已知小车与地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g。

图10

(1)求小车通过第30个减速带后,经过每一个减速带时损失的机械能;

(2)求小车通过前30个减速带的过程中在每一个减速带上平均损失的机械能;

(3)若小车在前30个减速带上平均每一个损失的机械能大于之后每一个减速带上损失的机械能,则L应满足什么条件?

【解析】(1)由题意可知,小车通过第30个减速带后,每次经过减速带后的速度都相同,所以损失的机械能等于从上一个减速带到当前减速带过程中减少的重力势能。即:

ΔE1=mgdsinθ

2.2 试题所体现的学科关键能力探讨

第24题属创新类斜面问题,被考生戏称为“网红题目”,是典型的“老师好做,学生不好做”型试题,其目的在于考查学生关键能力是否达标,也同时检验学生能否对知识进行正向迁移,这道题能对高三毕业生形成较好的区分,是一道深挖经典模型,结合生活实际,考查素养和能力相结合的综合性好题,兼顾基础性和综合性!

2.2.1 学习理解能力

学习理解能力包括观察记忆、概括论证、关联整合3个能力维度,3个维度由低级到高级逐步递进。第24题是选自生活中最为常见的“汽车过减速带问题”,此类未经模型化的生活实际也可称为“原始物理问题”,本题旨在让学生提取和辨识实际情境中的物理问题,具体来看——学生怎么样才能把“汽车过减速带问题”过渡到“斜面模型化问题”并充分挖掘潜在条件,最后通过动力学中的功能关系、能量守恒定律等核心物理概念和规律解决问题。通过考生反馈,大都认为这一题目是“读题5分钟,做题60秒”,也就意味着对题目信息的提取和辨识十分关键,由此可以看出本题更加关注学生的学习理解能力中概括论证、关联整合这 2个维度的发展状况,这无疑是打破了以往高考题“侧重观察记忆能力要素”的常态,这样的细微变化能够充分检验学生的学习理解能力并突出物理学科的基础性,既注重对核心物理概念和规律的考查,也注重对试题考查的生活化。

2.2.2 应用实践能力

应用实践能力同样对应3个能力维度——分析解释、推论预测、综合应用。历来高考物理题目都注重对应用实践能力这一方面的考查,也就对学生的综合应用能力有着较高要求,不再是单一概念或规律的题型,该试题是对运动学相关知识、机械能、功、动能定理等核心物理概念和规律的综合考查,要求学生从复杂的生活化问题当中“抽丝剥茧”,这一过程要求学生有着较强的分析综合能力和模型建构能力,例如怎么分析原题目中“小车通过第30个减速带后,在相邻减速带间的平均速度均相同”,并由此挖掘出“所损失的机械能等于从上一个减速带到当前减速带过程中减少的重力势能”,最后用已经学习的知识对物理问题进行解决。该题很好地保留了对“应用实践能力”的考查,有利于检验学生是否真正掌握这一方面的能力。

2.2.3 迁移创新能力

迁移创新能力可以分为直觉联想、迁移与质疑、建构新模型这3个能力维度。而核心素养目标的突出特征是对创新性的重视,创新性试题要求学生在“前所未有”的情境中仍然能够利用已有知识或在已有知识基础上建构新知识,并在此基础上思考并解决问题。例如本题所用机械能、功、动能定理等都是最基础最常用的,会给人“如此简单”的错觉,但审题稍不注意就会出现模型建构错误,从而产生似是而非的挫败感,最终导致解题失败。本题对于直觉联想、迁移与质疑、建构新模型这3个能力维度都有所涉及,例如:能够通过斜面模型“联想”到即将采用“功能关系、能量、动能定理”等知识,且在面对“再熟悉不过”的斜面模型时,学生应该迅速弄清当前斜面模型与平时练习的斜面模型间的区别与联系,保证知识的正向迁移,建立一个准确的新“斜面”模型。由此可见,通过该题可以很好检测学生“迁移创新能力”是否达标。这一问题的解决过程,不但考查了学生对物理知识的掌握程度,更考查其创造性地应用“模型建构”的能力。

3.对一线教学的几点建议

通过分析可以看出高考物理试题较好地体现了高考命题的基础性、应用性和综合性。而作为教学的反馈和评价方式,高考命题的走向以及考查方式对高中物理教学有引领和导向作用,直接影响着高中物理教学。高考作为国家选拔人才的重要手段,教育教学作为培养人才的主阵地,我们希望二者的配合相得益彰。通过对该题考查的物理学科关键能力分析,可得出这样的结论——高考更加侧重的是对信息搜索整理能力、生活化问题建构能力、基础知识应用能力、演绎推理能力的考查。鉴于此,对一线教学给出以下几点建议。

3.1 强化基础性知识与规律的学习

教学遵循教育规律,回归课程标准和教材,注重概念和规律的形成过程,应更加关注物理概念和规律的“过去”与“未来”,对物理概念和规律的教学,一定要创设科学的、生活化的情境,学生得知道规律和概念的来龙去脉,明确其内涵与外延。

3.2 联系生产生活,体现物理在日常生活中的作用

摒弃“题海”战术,创设与生产生活、科技前沿等方面紧密联系的真实情境,注重从实际情境中获取信息,提炼物理模型,使学生反复经历解决真实问题的过程,加强学生灵活运用所学物理知识分析解决问题的能力。

3.3 加强对信息获取与整理能力的培养