长江经济带数字经济发展对城市绿色转型的影响研究

2021-11-07刘新智孔芳霞

刘新智 孔芳霞

[摘 要]以绿色转型推动“城市病”治理,是推进城市高质量发展的重要举措。从生产、生活、生态(“三生”)空间视角出发,分析数字经济发展影响城市绿色转型的作用机理,以2011—2018年长江经济带110个地级以上城市为例,运用熵权法、耦合协调模型,双向固定效应模型等实证检验数字经济发展对城市绿色转型的影响。结果表明:长江经济带数字经济发展、城市绿色转型及“三生”空间转型水平均呈现出不同程度的提高,且在空间上表现一定程度的趋同性,而上、中、下游地区差异明显;数字经济能够驱动城市绿色转型,相较于生态空间转型的影响,对生产空间转型、生活空间转型的影响效应更加突出;在区域异质性上,长江下游地区数字经济发展能够显著驱动城市绿色转型及“三生”空间转型,而中、上游地区数字经济不能够有效驱动生态空间转型。为进一步强化数字经济作为城市绿色转型的引擎作用,应加快推进数字基础设施建设和完善;依托地区比较优势,实施数字经济驱动城市生产空间转型差异化发展路径;强化数字技术在城市生产、生态空间的应用。

[关键词]数字经济;城市绿色转型;“三生”空间

[中图分类号]F061.5;F062.2 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2021)09-0064-11

我国经济发展已进入高质量发展阶段,城市作为国家经济运行体系及其空间网络的重要支撑,是高质量发展建设的重中之重。改革开放以来,中国城镇化处于一个快速发展的阶段,城镇常住人口由1978年1.73亿人增加至2019年的8.5亿人,城镇化水平由17.9%提高到60.6%,呈现出“城市土地规模与人口规模极速扩张”的特征。然而,政府主导、外生型的城市发展道路逐渐显露种种弊端[1],城市空间生产、生活、生态(“三生”)功能冲突,主要表现为城镇化质量不高、城乡二元结构突出,以及环境污染、资源短缺、产业布局不合理等“城市病”问题,影响着城市高质量发展。新时代,为满足人民对美好生活的需要,需走生产空间集约高效、生活空间宜居适度,生态空间山清水秀的发展道路[2-3],推动城市绿色转型。

随着数字化技术的发展,我国数字经济规模持续扩大,2019年的数字经济体量为35.8万亿元,占GDP比重为36.2%①。以数字化的知识和信息为核心生产要素的数字经济,推动着数字化技术在工业、农业、医疗、教育、公共安全等领域广泛应用,给经济社会发展带来深刻变革[4],相应的城市承载内容也必然要进行深刻转型。那么,数字经济发展能否成为推动城市绿色转型的新引擎和新动能?助推城市高质量发展,这一问题是本文研究关注的焦点。

长江经济带作为中国经济新支撑带,也是完整的流域绿色生态廊道,其经济地位与生态地位高度契合。2017年10月18日,党的十九大就明确提出要“以共抓大保护,不搞大开发为导向推动长江经济带发展”,坚持“生态优先、绿色发展”。2019年长江经济带人口总量占全国人口总量的43%,常住人口城镇化率为61.72%。由此可知,长江经济带人口密度较大,城镇化正处于快速发展中,在促进经济社会发展的同时,也存在挤压生态空间、环境污染等“城市病”问题,对长江流域生态环境产生巨大压力。因此,以绿色转型发展推动长江经济带“城市病”治理,对推进长江经济带高质量发展具有重要作用。

一、文献综述

关于数字经济方面的研究。第一,数字经济的概念和特征。研究机构和学者基于不同视角界定了“数字经济”概念,经济合作与发展组织(OECD)在《2017年数字经济展望报告》指出,数字经济是引发经济社会发生数字化转型的大数据、物联网、人工智能等数字化技术的集合②。数字经济通过数字化技术实现生产方式再造和效率提升,实现对经济社会的数字化改造[5-6]。同时,数字技术具有基础性、渗透性、外溢性和互补性等特点,能够打破传统生产要素的制约,催生出新业态、新模式,如平台经济、共享经济等[7-9]。第二,关于数字经济的测度上。研究机构、学者构建数字经济发展评价指标的相关研究已比较丰富。学术界主要基于统计数据构建评价指标体系,如,刘军等从信息化发展、互联网发展和数字交易发展三个维度构建评价指标[10];温珺等从数字化基础设施和渗透度两方面构建城市层面评价指标[11];赵涛等从互联网和数字金融两方面构建城市层面测算指标体系[12]。第三,数字经济的效应研究。学者主要关注数字经济带来的创新冲击对产业转型升级的影响。数字经济对传统产业有技术溢出和技术冲击两种效应[13],随着数字化基础设施建设不断推进、数字技术与传统经济融合不断深化,推动产业转型升级,提高资源配置效率[14-16]。同时,以大数据、人工智能等新兴技术形成规模经济、范围经济以及长尾效应的经济环境,不断渗透到产业发展中,推动产业链上下游数字化升级与改造,给经济社会发展带来深刻变革[17]。

关于城市绿色转型的研究。第一,城市绿色转型内涵。城市绿色转型是以绿色理念贯穿城市发展,推动城市建设模式由速度型向质量型转变[3,18]。同时,“城市绿色转型”的“绿色”是对不可持续城市发展模式的摒弃,而“转型”不仅仅是指经济体制和产业结构转型,更是在经济、社会、环境承载力之内发展[19],实现生产、生活方式绿色化,以及社会环境包容化,推进城市“三生”空间转型,提高城市生活空间的宜居度等[20-21]。第二,城市绿色转型水平测度。一是基于投入-产出视角的数据包络分析法(DEA)及其改进形式,如,罗宣等运用超效率SBM模型和Malmquist指数对城市绿色转型效率进行测算[22];二是基于构建绿色转型评价指标体系的基础上,运用耦合协调模型、熵权法、主成分分析等测算综合指数,如,丁兆罡等从绿色驱动力、绿色生产力、绿色生命力构建评价指标[23];曾贤刚等从经济、社会以及环境维度构建评价指标体系[24];赵洋从资源有序合理开发与节约高效利用、产业绿色转型与经济高质量发展以及优质生态环境创建等方面构建评价指标[25]。第三,城市绿色转型路径研究。推进技术创新、调整产业结构能够驱动城市工业绿色转型[26],引导企业绿色改造与创新,加强城市基础设施建设,促进要素流动,是资源禀赋城市转型的有效路径[27-28],并且通過优化城市规模和城镇体系,加快城市产业转型升级和生态化改造,能够有效推进城市绿色转型[29]。

综上,现有文献对数字经济、城市绿色转型及其相关内容已有拓展,能够为本文数字经济发展指数与城市绿色转型水平测度提供一定参考,为分析数字经济影响城市绿色转型作用机理提供思路借鉴。数字经济通过技术赋能推动着城市“三生”空间转型发展,影响着城市绿色转型。本文以长江经济带110个地级及以上城市为研究对象,尝试从以下方面拓展:第一,以城市为研究单元,对数字经济和城市绿色转型程度进行测度,从较为细微的尺度对二者影响关系进行研究。第二,从“三生”空间视角,探讨数字经济影响城市绿色转型作用机理,深化已有文献。第三,探讨基于不同地理区位、资源禀赋和发展程度的城市,数字经济发展对城市绿色转型的影响是否存在差异。

二、数字经济发展对城市绿色转型的作用机理

空间是物质存在的基本形式,生产、生活、生态空间是人类社会、经济活动的基本载体,而“三生”空间发展状况是在特定政治、经济、社会、自然以及技术条件下进行活动的空间反映,也是城市问题在空间上的体现。随着中国城镇化进程的快速推进,城市规模不断扩张,“快速”与“粗放”的城镇化模式弊端不断显露,如,“三生”空间比例失调、空间割裂以及粗放经营带来的环境污染、交通拥挤等问题,严重影响着城市的高质量发展。

城市绿色转型是在经济、社会、环境承载力之内发展,实现生产方式绿色化、生活方式绿色化、社会环境包容化,推动城市走集约、智能、生态优美的道路[21]。由此可见,“绿色转型”理念与“三生”空间优化目标在内涵上具有较强的一致性,即促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。数字经济作为一种高级的经济社会发展形态,以5G、大数据、人工智能、云计算、物联网等为代表的信息产业不断与城市发展各方面深度融合,在产业转型升级、社会治理、环境治理、基础设施改造等领域发挥着重要作用,逐渐成为引领城市绿色转型发展的新动能。因此,基于“三生”空间视角,理清数字经济发展对城市绿色转型的作用机理,对进一步发挥数字经济发展引领城市绿色转型,助推城市高质量发展具有重要意义。

(一)数字经济与生产空间转型

生产空间是指具有产品的获取与供给功能的生产经营性场所[30]。生产空间主要包括提供农业、工业及商业服务业空间[31],基于不同空间尺度的生产空间内涵存在差异。

數字经济是数字化的知识和信息为关键生产要素,通过产业数字化和数字产业化的方式,推动数字化技术与实体经济渗透性融合发展,支撑传统产业优化升级,新业态、新模式不断涌现,形成城市现代化产业体系。首先,以产业数字化的方式,推进互联网、大数据、人工智能等数字化技术与产业融合发展,推进传统产业数字化升级和改造,并且有效推动产业分工网络化以及生产定制化,提高资本、劳动、能源等生产要素的利用效率,提升产出效率,促进生产空间资源集约利用和产出高效。其次,以数字产业化的方式,以信息技术创新驱动,不断催生新业态新模式,如,平台经济通过促进信息流聚集实现供需高效连接。最后,数字化技术的广泛应用打破要素、资源流动时间与空间限制,促使资金流、物流、信息流等调节更加充分,城市资源要素配置更加高效。

(二)数字经济与生活空间转型

生活空间是提供和保障人居生活功能的空间[32]。城市生活空间是涵盖公众日常相关的居住、就业、教育等的生活服务空间。城市绿色转型强调以人为本理念,追求生活空间的舒适、便捷、健康等[33]。

随着收入水平的快速提升,公众对医疗、交通、教育等公共服务的需求不断攀升,而数字经济蓬勃发展推动着数字化技术在城市生活空间场景应用,促进公共设施、公共服务等智能化、便捷化发展,提升城市生活质量。一方面,数字化技术应用突破了公共服务的地域与专业人力资源限制性,使得公共服务的信息能够被复制、传递[34],如远程医疗、个性化教育等,推进公共事业的便捷化、普惠化、均等化。另一方面,深化数字化技术在电网、交通、市政等领域的应用,推进智能电网、智能交通体系等建设,有效解决供需“信息不对称”、结构不匹配等问题,更加科学合理地配置能源资源与城市道路。同时,数字经济发展能够推进城市社区便捷化、智能化发展,促进智慧社区建设,提升居民生活品质。

(三)数字经济与生态空间转型

生态空间是生态环境存在的空间,城市生态空间是为城市提供生态服务的空间[35],而保护、提升生态空间的生态服务能力是城市绿色转型的重要方面,推动城市生态空间转型包括增加绿色空间、减少污染影响、保护生态安全等方面[36]。

数字经济发展对保障城市生态空间安全发挥着重要作用。一方面,数字经济发展有利于加强对水、气、土、噪声、辐射等城市生态环境数据的实时获取、分析和研判,利用数字化模拟生态资源治理,提升生态资源数字化管控能力,以便于实施修复工程改善生态环境。另一方面,5G、大数据、人工智能等数字化技术与实体经济融合发展,推动产业链上下游数字化转型,打破传统企业囿于厂房、设备、交通等限制,有效整合线上线下、前端后端各环节,构建“生产-运输-消费-回收”全产业链,提高能源资源利用率,降低污染物排放,提升环境质量,保障城市生态空间提供生态服务能力。

基于以上分析,绘制数字经济发展影响城市绿色转型的逻辑图(见图1)。

三、实证设计

(一)模型构建

根据以上机理分析,为实证检验数字经济发展对城市绿色转型的影响,设定如下基准模型:

进一步地,为考察数字经济发展对“三生”空间转型的影响效应,设立如下模型:

其中,Dim表示生产空间转型、生活空间转型、生态空间转型3个维度,其余符号含义皆同上。

(二)变量设置

1.城市绿色转型水平

“三生”空间作为城市生产、生活、生态功能的空间载体,城市绿色转型是在经济、社会、环境承载力之内,推进城市发展走“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”道路。生产空间优化转型是以数字化技术应用实现资源集约利用和产出高效,包括生产过程中对资源、劳动、资本等生产要素的耗损程度,即生产投入;产出的产品和劳务的价值量大小,即生产产出、利用强度[37]。生活空间优化转型主要是从便捷性、舒适性、安全性等方面来体现,并满足不同类型居民对公共服务等的差异化需求[33]。生态空间优化转型在于夯实山、水、林、田、湖、草等生态基地,增加绿色空间,减少污染影响,改善生态环境质量,保障生态安全[36]。因此,本文结合城市层面数据的可获得性,设定由生产空间转型、生活空间转型、生态空间转型为准则层构成的多维度评价指标体系(见表1),采用熵权法对城市绿色转型评价指标的权重进行赋值,测算得到“三生”空间转型的综合得分,进一步地,利用耦合协调模型得到城市绿色转型综合指数,记为Durg,其中,关于熵权法和耦合协调模型的计算公式分别参考程莉和孔芳霞[38]、张军涛和翟婧彤研究[39],本文不再赘述。

2.数字经济发展水平

目前,关于数字经济测算尺度主要限于省级层面,仅有少量文献测算尺度落于城市层面,本文主要参考赵涛等从互联网发展和数字金融两个方面测算城市数字经济发展水平(见表2)[12]。从互联网应用和产出角度,选取互联网普及率、互联网从业人员、互联网相关产出和互联网用户数4个维度对城市互联网发展程度进行测算[40]。关于数字金融发展,采用由北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团共同编制的中国数字普惠金融指数表示[41]。同样,采用熵权法测算得到数字经济发展指数,记为Dige。

3.控制变量

为了较为全面分析数字经济发展对城市绿色转型的影响,设定了对城市绿色转型可能产生影响的控制变量,具体如下:城镇化水平(Urban),采用年末城镇人口占常住人口的比例[42];经济发展水平(Pgdp),以人均GDP表示;外商直接投资(Fdi),采用实际外商投资额占GDP的比重表征;技术创新(Tech),R&D经费(内部)支出与GDP的比值表示;人力资本水平(Hcap),以每万人中在校大学生数表征[43]。

(三)数据来源与描述性统计

本文研究对象为长江经济带110个地级及以上城市,囿于2011年行政区划调整(原地级市巢湖市被撤销,原毕节地区和铜仁地区调整为毕节市和铜仁市),为保持研究口径一致性,故研究时限为2011—2018年。所选指标原始数据来源于2012—2019年的《中国城市统计年鉴》、各城市统计年鉴以及国民经济与社会发展统计公报。变量描述性统计如表3所示。

长江经济带横跨中国东中西三大经济板块,上、中、下游地区地理区位、自然条件和发展阶段存在显著差异,无论是数字经济发展水平还是城市发展阶段,都存在着明显的区域异质性特征。因此,进一步地,从上、中、下游分析数字经济发展对城市绿色转型的影响效应。遵循《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》(2014)的划分标准,上游地区包括云贵川渝,中游地区包括湘赣鄂,下游地区包括苏浙皖沪。

四、实证分析

(一)基本特征事实

基于构建城市绿色转型与数字经济发展评价指标体系的基础上,运用熵权法、耦合协调模型测算2011—2018年的数字经济发展指数、城市绿色转型及“三生”空间转型水平(见表4)。从时序变化来看,2011—2018年数字经济发展指数、城市绿色转型以及城市“三生”空间转型整体上均呈现出不同程度提高,生产空间转型指数值增加最为显著。从分区域来看,下游地区城市绿色转型水平最高,中游地区次之,上游地区城市绿色转型水平最低,表现出明显的区域异质性特征;从数字经济发展指数来看,下游地区的数字经济发展程度显著高于中、上游地区。由此可知,长江经济带数字经济发展程度与城市绿色转型水平在空间上表现出一定程度的趋同性。

为了进一步考察数字经济发展程度与城市绿色转型及“三生”空间转型的相关关系,分别绘制数字经济发展指数与城市绿色转型及“三生”空间转型的散点图(见图2),由图2可知,数字经济发展程度与城市绿色转型间存在显著的正相关关系,相关系数为0.658。同时,数字经济发展程度与“三生”空间转型也均存在显著的正相关性,相关系数分别为0.480、0.664、0.106,且均在1%的水平下通过检验。该结果支持前文分析,即数字经济与城市绿色转型及“三生”空间转型存在正相关性。而以上结论是一个初步判断,还需进一步实证检验数字经济发展对城市绿色转型的影响特征。

(二)基准估计结果

根据数字经济发展影响城市绿色转型及“三生”空间转型的参数估计结果(见表5),由模型(1)、(2)的估计结果显示,数字经济对城市绿色转型估计参数为正,并在1%的水平下通过显著性检验,表明数字经济发展能够驱动城市绿色转型。从加了控制变量的模型(2)的估计结果来看,经济发展程度、外商直接投资对城市绿色转型的估计系数显著为正,说明外商直接投资增加和经济总量增长能够有效推进城市绿色转型,即经济发展程度越高,城市绿色转型能力越强。城镇化水平对城市绿色转型的估计系数为负且在5%的水平下通过检验,说明前期“粗放型”的城镇化发展模式,注重“量”的扩张,而忽视了“质”的提升,不能够提升城市绿色转型能力,应持续推进城镇化绿色转型。而技術创新和人力资本对城市绿色转型的估计参数未通过显著性检验。

在模型(3)和(4)的估计结果中,数字经济发展对城市生产空间转型的估计参数在1%的水平下显著为正,说明数字经济能够推进生产空间转型发展。因为在经济高速增长阶段,产业发展依赖于低成本的劳动、土地等要素投入[34],一定程度上制约生产效率的提升与改进。随着数字经济的蓬勃发展,推动数字化技术与实体经济融合发展,促进产业结构变迁和生产方式变革,提升全要素生产率,驱动城市生产空间转型,助推城市经济高质量发展。在模型(4)中,经济发展水平和外商直接投资对城市生产空间转型的估计系数显著为正,说明外商直接投资和经济发展程度越高,产业转型能力就越强,可能在于经济发展水平较高的城市更容易吸引人力、技术等要素,进而促进产业转型能力提升。同时,技术创新、人力资本对城市生产空间转型的估计参数显著为正,表明技术研发和人力资本积累有助于城市生产空间转型,在于人力资本积累与技术创新推动产业转换发展动力,促进城市生产空间转型。

由模型(5)和(6)的回归结果可知,数字经济发展对城市生活空间转型的影响系数为正,并在1%水平下通过显著性检验,即数字经济发展能够助力城市生活空间转型。将大数据、物联网、人工智能等数字技术应用在公共事务处理、传统基础设施改造等领域,提升了公共服务质量,推进了社会和社区便捷化、智能化改造,促进城市生活空间转型,提高公众生活质量。经济发展水平对城市生活空间转型的影响系数在1%水平下显著为正,即经济发展水平较高能够提升生活空间转型能力。而外商直接投资、技术创新、人力资本对城市生活空间转型的估计系数不显著,表明外商直接投资主要集中于产业发展,未能有效促进城市生活空间转型,同样技术创新与人力资本应用主要集中于生产空间,而生活空间的建设主要由政府推动。城镇化水平对城市生活空间转型的回归参数未通过显著性检验。

由模型(7)和(8)的估计结果可知,数字经济对城市生态空间转型的估计参数为正且在1%显著性水平下通过检验,即数字经济发展能够赋力城市生态空间转型。数字经济与实体经济融合发展,打破企业囿于厂房、交通等限制,以数字化技术应用打造“生产-运输-消费-回收”的全产业链,提升资源配置效率,提高资源利用率,降低污染物排放,持续改善生态环境质量。同时,数字化技术在生态空间的应用,实现实时获取山、水、森林、土壤等生态系统数据,提升生态资源数字化管控能力,提升城市生态空间质量,保障生态空间安全。同样,外商直接投资、经济发展水平、技术创新、城镇化水平以及人力资本对城市生态空间转型估计系数均未通过显著检验,不能有效影响生态空间转型。

(三)稳健性检验

双向固定效应模型虽能够有效解决遗漏个体变化或时间变化因素所带来的内生性问题,却不能有效解决因果关系所造成的内生性问题。因此,采用以下方法进行检验:一是为缓解经济发展程度较高的城市,在数字经济的应用上有着“先发优势”,参考赵涛的方法[12],通过设定省份固定效应、省份与年份交互效应,以排除数字经济广泛发展带来宏观系统性环境的变化;二是以数字经济发展指数(Dige)滞后期作为工具变量,采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行检验。

根据表6估计结果,第一,通过设定省份固定效应、省份与年份交互效应,数字经济指数对城市绿色转型以及“三生”空间转型的估计系数显著为正,与前文估计系数规模上存在差异,但估计结果保持基本稳健。第二,在以数字经济发展指数滞后期作为工具变量的2SLS估计结果中,数字经济发展对城市绿色转型及“三生”空间转型的影响效应依旧成立,估计系数均在1%、5%的水平下显著,并且KleibergenPaap rk 的LM统计量P值均为0.000,显著拒绝原假设“工具变量识别不足”;KleibergenPaap rk 的Wald F统计量大于StockYogo弱识别检验在10%水平的临界值,表明选取数字经济发展指数滞后项作为工具变量的合理性。

(四)区域异质性分析

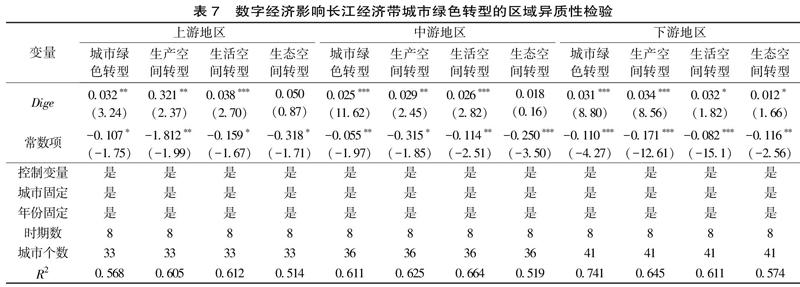

鉴于长江经济带上、中、下游地区资源禀赋、经济发展程度等不同,数字经济对城市绿色转型的影响可能存在区域异质性现象。因此,对长江经济带进行分区域回归分析,表7为分区域估计结果。

数字经济对上游地区城市绿色转型、生产空间转型、生活空间转型具有显著的促进作用,分别在5%、5%、1%的显著水平下通过检验,而对生态空间转型的影响系数为正,但未通过显著性检验。首先,相较于中、下游地区,上游地区经济发展程度较低,并且川渝属于老工业基地,而云贵工业基础薄弱,工业主要以资源和劳动密集型产业为主,产业转型“历史包袱”相对较小[44],而数字经济具有渗透性、外溢性等特点,能够与传统产业融合,推动着产业数字化转型,促进生产方式的再改造。其次,囿于地理区位、城市结构等影响,上游地区生活空间转型较为缓慢,以大数据、人工智能、物联网等信息技术的迅猛发展,对公共服务以及城市交通等设施进行便捷化、智能化改造,便利居民的出行、教育等生活需求。最后,上游地区作为长江流域重要生态屏障,也属于资源能源富集地,需深化数字化技术在环境监管、污染治理等方面的应用,提升上游地区生态空间的生態产品和生态服务的供给能力,筑牢长江经济带生态基底。

数字经济对中游地区城市绿色转型、生产空间转型、生活空间转型的估计系数分别在1%、5%、1%水平下显著为正,而对生态空间转型影响不显著,即数字经济发展能够推进城市绿色转型、生产空间转型以及生活空间转型,而对生态空间转型方面的应用有待进一步强化。中游地区作为钢铁、石化、船舶、化工等传统制造业基地,传统高能耗产业集聚,数字经济发展作为引领产业技术变革的新引擎,推动着传统制造业生产方式变革、生产效率提升,促进产业绿色转型升级。同时,以人工智能、大数据等为代表的新技术,推动着城市交通、通讯、电网、生态环保等设施进行数字化、智能化改造,将硬件设施与软件服务交融,满足公众对设施、服务等的需求,推动着生活空间转型。

数字经济对下游地区城市绿色转型、“三生”空间转型的估计系数为正,且均通过显著性检验,即数字经济发展能够驱动城市绿色转型。下游地区数字经济发展程度高于中、上游地区,且能够驱动生态空间转型。下游地区主要以技术密集型产业为主,以产业数字化、数字产业化的方式,引导数字化技术与实体经济融合,赋能产业生产方式变革,不断催生新型生产模式和新业态,持续推进着生产空间转型发展。推进数字化技术在民生服务应用,深化交通、社区等智能化改造,促进教育、医疗、卫生等公共服务便捷化,提升生活空间质量。数字化技术的应用,能够打破企业在厂房、交通等方面的限制,整合前端后端、线上线下等环节,提高资源利用效率,减少污染排放。同时,大数据、云计算等信息技术在生态环境保护中的应用,实现对山、水、林、田、湖、草等生态系统实时在线数据监测,提升生态环境保护和治理能力,保障生态空间安全。

五、结论与建议

立足于数字经济影响中国经济社会发展这一典型事实,从“三生”空间的视角出发,分析数字经济影响城市绿色转型的作用机理,在构建数字经济发展、城市绿色转型水平评价指标的基础上,以长江经济带110个地级及以上城市为研究对象,运用熵权法、耦合协调模型以及双向固定效应模型,实证检验了数字经济发展对城市绿色转型的影响效应,得出如下研究结论:①2011—2018年,长江经济带数字经济发展水平、城市绿色转型及“三生”空间转型水平均呈现出不同程度的提高,并且在空间上表现出一定程度的趋同性,而上、中、下游地区差异明显,长江上游地区数字经济发展程度、城市绿色转型及“三生”空间转型水平明显高于中、上游地区;②数字经济能够驱动城市绿色转型,相较于生态空间转型的影响,对生产空间转型、生活空间转型的影响效应更加突出,通过排除宏观系统性环境影响以及引入工具变量的稳健性检验,此结论依旧成立,说明数字经济能够有效驱动城市绿色转型;③在区域异质性上,长江下游地区数字经济能够显著促进“三生”空间转型及城市绿色转型,而中、上游地区数字经济不能够有效驱动生态空间转型。

基于以上结论,为进一步强化数字经济作为城市绿色转型的引擎作用,本文提出如下建议:

(1)应加快建设和完善数字化基础设施,进一步巩固扩大数字经济驱动城市绿色转型的引擎作用。长江经济带上、中、下游地区数字化基础设施建设存在不平衡不充分问题,中、上游地区数字化基础设施建设滞后于下游地区,应加快5G通信、数据中心等新型基础设施在中、上游地区落地建设,深化数字经济在中、上游地区城市绿色转型的引领作用。

(2)依托地区比较优势,实施数字经济赋能城市生产空间转型差异化发展路径。上游地区作为长江流域重要生态屏障,也属于资源能源富集地,应推进产业数字化,打造绿色循环产业体系,培育壮大节能环保等产业;中游地区以传统制造业为主,属于长江经济带能源化工密集区,应强化数字技术应用,促进产业生产方式变革,提高资源能源利用效率;下游地区属于经济活动的高强度区域,应持续推进数字技术与实体经济渗透融合,构建现代化产业体系。

(3)强化数字化技术在生活空间的应用,提升城市生活质量。一是打造数字化政府,深化大数据、互联网等数字化技术在处理和解决公共事务等方面应用,提高政府在资源整合、社会治理、环境保护等领域数字化治理水平和政务能力,如,应急响应、维护公共安全等;二是深化大数据、人工智能等在医疗、教育、交通等领域的应用,推进智能交通、远程医疗、智慧教育、数字化社区等场景建设,便捷公众在就医、出行、教育等全方位的生活需求,建設宜居城市生活空间。

(4)积极推进数字化技术在生态空间应用,保障城市生态空间安全。深化大数据、云计算等数字技术在水资源管理、污染防治、减灾防灾、山水林田湖草监测等方面应用,强化生态环境保护过程中的数据监管和数字治理,提升生态环境保护的治理能力、水平,保障生态空间提供生态产品和生态服务的能力。

[注 释]

① 中国信息通讯研究院,《中国数字经济发展白皮书(2020年)》,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202 104/t20210423_374626.htm, 2021 04 23/2021 04 25。

② OECD, OECD Digital Economy Outlook 2017,https://www.oecdilibrary.org/sites/9789264276284-en/index.html?itemId=/content/publication/9789264276284-en, 2021 04 25。

[参考文献]

[1]刘 秉镰,孙鹏博.新发展格局下中国城市高质量发展的重大问题展望[J].西安交通大学学报(社会科学版),2021,41(3):1-8.

[2]张 永生.基于生态文明推进中国绿色城镇化转型——中国环境与发展国际合作委员会专题政策研究报告[J].中国人口·资源与环境,2020,30(10):19-27.

[3]叶 敏弦.城市绿色转型的产业形成机理与对策思考[J].福建论坛(人文社会科学版),2013(9):36-38.

[4]周 清香,何爱平.数字经济赋能黄河流域高质量发展[J].经济问题,2020(11):8-17.

[5]林 跃勤.新兴国家数字经济发展与合作[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2017,34(4):105-108.

[6]裴 长洪,倪江飞,李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018,39(9):5-22.

[7]BUKHT R, HEEKS R. Defining, conceptualising and measuring the digital economy[J]. International organisations research journal, 2018, 13(2):143-172.

[8]石 良平,王素云,王晶晶.从存量到流量的经济学分析:流量经济理论框架的构建[J].学术月刊,2019,51(1):50-58.

[9]丁 志帆.数字经济驱动经济高质量发展的机制研究:一个理论分析框架[J].现代经济探讨,2020(1):85-92.

[10]刘 军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

[11]温 珺,阎志军,程愚.数字经济与区域创新能力的提升[J].经济问题探索,2019(11):112-124.

[12]赵 涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[13]许 恒,张一林,曹雨佳.数字经济、技术溢出与动态竞合政策[J].管理世界,2020,36(11):63-84.

[14]荆 文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[15]王 开科,吴国兵,章贵军.数字经济发展改善了生产效率吗[J].经济学家,2020(10):24-34.

[16]姚 志毅,张扬.数字经济与区域经济联动性的动态分析[J].经济经纬,2021,38(1):27-36.

[17]祝 合良,王春娟.数字经济引领产业高质量发展:理论、机理与路径[J].财经理论与实践,2020,41(5):2-10.

[18]李 程骅.新型城镇化战略下的城市转型路径探讨[J].南京社会科学,2013(2):7-13+22.

[19]付 金朋,武春友.城市绿色转型与发展进程溯及[J].改革,2016(11):99-108.

[20]张 晒.“绿色发展”的深层次逻辑与可行性路径——基于空间正义视角的探讨[J].北京理工大学学报(社会科学版),2017,19(1):28-34.

[21]莫 神星,张平.论以绿色转型发展推动“城市病”治理[J].兰州学刊,2019(8):94-104.

[22]罗 宣,金瑶瑶,王翠翠.轉型升级下资源型城市绿色发展效率研究——以中部地区为例[J].西南交通大学学报(社会科学版),2017,18(6):77-83.

[23]丁 兆罡,段传庆,洪天求.城市绿色转型效果评价研究——以安徽省淮南市为例[J].运筹与管理,2019,28(12):162-169.

[24]曾 贤刚,段存儒.煤炭资源枯竭型城市绿色转型绩效评价与区域差异研究[J].中国人口·资源与环境,2018,28(7):127-135.

[25]赵 洋.中国资源型城市发展阶段研究——基于绿色转型的视角[J].经济问题探索,2020(2):74-84.

[26]杨 莉,余倩倩,张雪磊.江苏沿江城市工业绿色发展评价与转型升级路径研究[J].江苏社会科学,2019(6):249-256.

[27]肖 滢,卢丽文.资源型城市工业绿色转型发展测度——基于全国108个资源型城市的面板数据分析[J].财经科学,2019(9):86-98.

[28]李 赫然.基于非估计参数的资源型城市绿色经济效率分析研究[J].工业技术经济,2019,38(2):52-58.

[29]张 文博,邓玲,尹传斌.“一带一路”主要节点城市的绿色经济效率评价及影响因素分析[J].经济问题探索,2017(11):84-90.

[30]崔 家兴,顾江,孙建伟,等.湖北省三生空间格局演化特征分析[J].中国土地科学,2018,32(8):67-73.

[31]江 曼琦,刘勇.“三生”空间内涵与空间范围的辨析[J].城市发展研究,2020,27(4):43-48.

[32]曾 文.转型期城市居民生活空间研究[D].南京:南京师范大学,2015.

[33]刘 鹏飞,孙斌栋.中国城市生产、生活、生态空间质量水平格局与相关因素分析[J].地理研究,2020,39(1):13-24.

[34]师 博.数字经济促进城市经济高质量发展的机制与路径[J].西安财经学院学报,2020,33(2):10-14.

[35]李 江苏,孙威,余建辉.黄河流域三生空间的演变与区域差异——基于资源型与非资源型城市的对比[J].资源科学,2020,42(12):2285-2299.

[36]刘 勇.城市空间利用优化的目标与方式:“三生”空间视角[J].管理现代化,2020,40(4):84-87.

[37]李 秋颖,方创琳,王少剑.中国省级国土空间利用质量评价:基于“三生”空间视角[J].地域研究与开发,2016,35(5):163-169.

[38]程 莉,孔芳霞.长江上游地区农村产业融合发展水平测度及影响因素[J].统计与信息论坛,2020,35(1):101-111.

[39]张 军涛,翟婧彤.我国沿海中心城市“三生空间”耦合—协调度评价及优化策略[J].现代城市研究,2020(7):2-8.

[40]黄 群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[41]郭 峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418.

[42]田 时中,丁雨洁.长三角城市群绿色化测量及影响因素分析——基于26城市面板数据熵值—Tobit模型实证[J].经济地理,2019,39(9):94-103.

[43]吴 建新,黄蒙蒙.中国城市经济的绿色转型:基于环境效率和环境全要素生产率的分析[J].产经评论,2016,7(6):98-115.

[44]黄 磊,吴传清.环境规制对长江经济带城市工业绿色发展效率的影响研究[J].长江流域资源与环境,2020,29(5):1075-1085.

(责任编辑:张梦楠)