内镜黏膜下剥离术治疗食管环周早癌的临床分析(附38例报告)*

2021-11-06王文佳曹新广段义龙刘虹彦郭长青

王文佳,曹新广,段义龙,刘虹彦,郭长青

(郑州大学第一附属医院消化内科,河南郑州450052)

食管癌在消化道肿瘤中预后差,且由于早期食管癌常无明显症状,容易被忽视,多数患者检出时已是中晚期,无法行根治性手术治疗[1]。食管癌的早期诊治是延长生存期、改善生活质量的关键。内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)是食管早癌的标准治疗方式[2],但对于病变累及食管环周的病例,其行ESD治疗的安全性、有效性及并发症情况仍报道较少。本文针对行ESD手术的食管环周早癌患者进行回顾性研究,旨在探讨其有效性、安全性及术中术后并发症的预防及治疗。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年-2020年郑州大学第一附属医院行ESD 治疗的食管环周早癌患者38 例,所有病例均于术前经食管黏膜碘染色及活检确诊为食管早癌,经术前CT检查排除淋巴结转移及远处转移。38例患者中,男21 例,女17 例,平均年龄(66.6±6.1)岁,病变位于食管上段4 例、食管中段27 例、食管下段7 例。术前增强CT检出率52.6%(20/38)。排除术中术后使用激素等预防狭窄措施的病例和失访病例。

1.2 内镜治疗过程

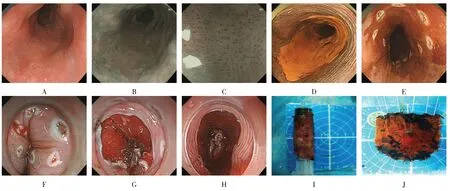

进镜后,观察食管黏膜,找到病灶位置,行窄带成像联合放大内镜(narrow-band imaging combined with magnifying endoscopy,NBI+ME)观察,可见病变黏膜呈茶褐色改变,食管上皮乳头内毛细血管袢(intrapapillary capillary loop,IPCL) 呈B1 型34 例、B2 型4 例。用1.5%复方碘溶液喷洒于可疑病变黏膜进行染色,使病灶范围更加清晰,再用无菌生理盐水冲洗管腔,以Dual 刀烧灼病灶边缘进行标记、注射针在病灶周围进针至黏膜下层,注射生理盐水、生理盐水+亚甲蓝或甘油果糖+亚甲蓝直到病灶表面黏膜隆起,用Dual 刀做一环形切口,切开口侧及肛侧黏膜,再用IT 刀和Dual 刀紧贴病灶将病灶与固有肌层电切至部分分离,剥离过程中创面若见肌层缺损,则用钛夹夹闭缺损,最后用圈套器固定于病灶口侧,牵拉充分暴露病灶黏膜下层,继续剥离至病变完全剥离。术毕将病变黏膜展开,拍照记录,确定病灶组织完整后送病理检查。见附图。再次进镜,观察创面,若有出血,用电凝钳充分电凝止血。置入支架者,于内镜下置入全覆膜可回收支架,待支架膨胀良好后退镜。术后患者发生食管狭窄者常规采用探条或球囊行内镜下食管狭窄扩张术。进镜后见食管狭窄,经内镜置入导丝到狭窄部位,循导丝送入硅胶探条渐次扩张,酌情扩张至直径12 mm以上。

附图 ESD治疗食管环周早癌Attached fig.Endoscopic submucosal dissection treating early circumferential esophageal cancer

1.3 统计学方法

选用SPSS 26.0 统计软件处理数据。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,初次扩张时间、平均扩张间隔、创面长度、手术时间等不符合正态分布的计量资料以中位数(四分位数)[M,(P25,P75)]表示,行非参数检验Mann-WhitneyU检验,因ESD术后狭窄定期扩张后再置入支架组扩张间隔符合正态分布,前后对照采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术相关情况

38 例患者均顺利完成ESD 手术,整块切除率达100.0%(38/38),环周缺损长度平均4.5 cm。6 例患者ESD术后直接接受支架置入,平均23.1 d后取出支架。另6例患者行反复扩张治疗后改行支架置入,平均34.3 d后取出。38例患者平均住院日为8.6 d,平均手术时间186.8 min。所有病例均未追加外科手术。术后平均随访时间507.0 d,无复发。

2.2 术后病理

根据2002年消化道肿瘤巴黎分型[3]标准:术后病理分型为M1型(黏膜上皮内癌)17例、M2型(黏膜固有层)8例、M3型(黏膜肌层)9例、SM型(黏膜下层)4 例,黏膜下浸润均小于200 μm。4 例SM 型中,1例口侧切缘可见高级别上皮内瘤变伴脉管内侵犯,根据患者意愿未追加手术治疗,行术后辅助化疗[4],另外3 例经综合评估后未追加手术及放化疗,按指南[4]定期复查,未见复发。

2.3 术中术后并发症

术中穿孔1例,行内镜下钛夹封闭后好转;术后发生迟发性出血1例,行内镜下止血后痊愈;术后发热5例,均经抗感染治疗后好转;术后食管狭窄行扩张治疗中发生穿孔1例,且并发食管纵隔瘘,经保守治疗后好转。食管狭窄发生率为100.0%,术后行内镜下食管扩张或支架置入治疗,平均扩张间隔为47.3 d。84.2%(32/38)初次扩张发生于术后40.0 d内,平均发生于术后39.4 d,且扩张间隔随扩张次数增加而延长。

2.4 ESD 术后直接置入支架组与未置入支架组手术相关情况比较

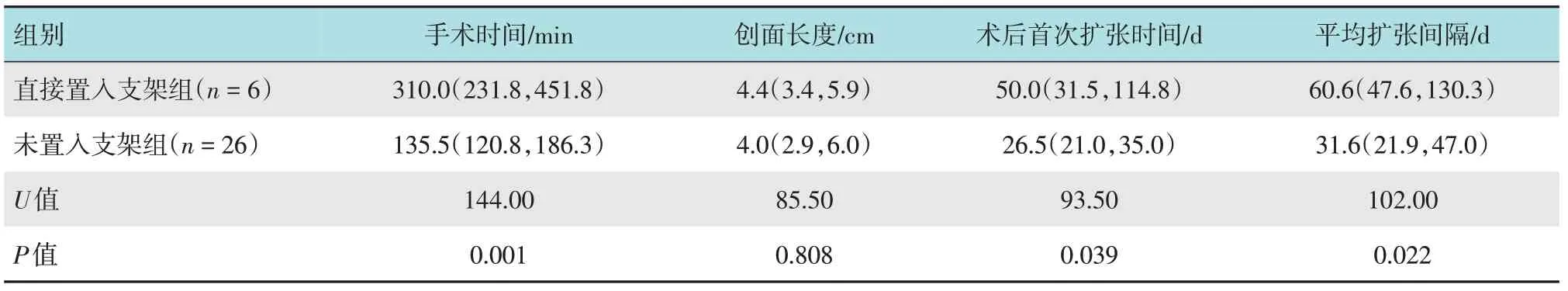

6 例患者于ESD 术后直接置入支架。ESD 术后直接置入支架组手术时长明显长于未置入支架组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05);ESD术后直接置入支架组的术后首次扩张时间及平均扩张间隔明显长于未置入支架组,两组比较,差异均有统计学意义(P<0.05);ESD 术后直接置入支架组的黏膜创面平均长度略长于未置入支架组,两组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见附表。

附表 ESD术后直接置入支架组和未置入支架组的手术相关情况比较 M(P25,P75)Attached table Comparison of surgical conditions between the group with and without stent implantation after ESD M(P25,P75)

2.5 因ESD术后食管狭窄行扩张治疗后再置入支架组置入支架前后参数比较

6例患者因ESD术后食管狭窄行反复扩张后再置入支架。支架置入前平均扩张间隔为(32.1±14.2)d,取出支架后平均扩张间隔为(126.2±83.9)d。置入支架后平均扩张间隔明显长于置入支架前,两者比较,差异有统计学意义(t=-3.58,P=0.041)。

3 讨论

食管癌排在世界最常见癌症的第九位,其发病率和死亡率均较高,早期发现并给予有效治疗,可明显提高患者生存率[1-2,5-6]。常规外科手术治疗创伤大、后期患者生存质量差,而内镜下治疗具有创伤小、费用低等优势,且有研究[7]表明,食管早癌行内镜下治疗与根治性外科手术的中长期相关死亡率比较,差异无统计学意义。目前,ESD已成为治疗食管早癌的标准术式,适应证范围也在逐渐扩大,但对于食管环周早癌镜下治疗的安全性和有效性等尚缺乏文献支持。本研究纳入38 例食管环周早癌行ESD 治疗的患者,均整块切除,术后随访至今未见复发。

食管早癌经内镜下治疗后,获得整块切除且侧切缘、底切缘均未发现病变者为R0 切除[8]。本研究纳入的38 例病例中,底切缘干净的比例高达100.0%(38/38),上下切缘干净者达81.6%(31/38)。按照常规病理评估方法,侧切缘在环周病变中理论上都是阳性;对于那些近环周病变而行环周切除的病例,在纵行切开桶状标本进行展开、铺平时,如果切开部位是非病变区域,则可能显示切缘阴性。笔者一般在标本纵行切开前进行碘染色,在碘染部位即非病变区域切开。因此,侧切缘见病变不能代表手术失败,上下切缘及底切缘未见病变即可视为治愈性切除。

ESD的不良反应有穿孔、出血、感染和食管狭窄等。一项Meta分析[9]表明,ESD术后穿孔率和出血率分别为1.5%和1.7%;日本一项基于全国大规模数据库的研究[10]显示,食管肿瘤行ESD后并发症发生率为3.3%。本研究中,术后出血1例、穿孔1例,与上述文献[9-10]报道大致相符。

有研究[11]认为,食管环周黏膜缺损是术后食管狭窄的危险因素,这与食管环周黏膜缺损后局部结缔组织增生形成瘢痕有关,术后食管狭窄发生率为88%~100%,是食管环周黏膜病变ESD 治疗最常见的远期并发症。PEREIRA-LIMA等[12]研究发现,内镜下扩张治疗良性食管狭窄是有效且安全的。本研究纳入的38 例患者中均出现了食管狭窄,采用内镜下探条或气囊扩张治疗后,初次扩张平均发生于术后39.4 d,84.2%的患者初次扩张时间为术后40.0 d 内,且扩张间隔随扩张次数的增加而延长,考虑与多次扩张后瘢痕纤维断裂等因素相关。

长期反复的内镜下扩张治疗增加患者痛苦和费用,且依从性较差。有研究[13]表明,环周黏膜缺损后平均扩张次数为32.7次。本研究个别病例术后扩张次数也达18次。

类固醇类药物具有强大的抗炎作用,可以减少创面纤维增生,术后预防性使用可以减轻术后狭窄[14-16]。但KADOTA等[17]研究发现,预防使用激素类药物仅对小于食管周长的黏膜缺损有效,不能缓解环周黏膜缺损导致的食管狭窄。也有研究[18]认为,预防性使用激素仅能减少术后扩张次数,不能完全预防狭窄形成。且长期大量应用激素类药物可导致严重并发症,如感染和消化道溃疡等[19],临床应用时需谨慎。

多项研究[20-22]表明,食管术后预防性置入支架可以明显降低狭窄发生率,提高患者术后长期生活质量,且不增加并发症发生率。支架移位是最常见的并发症,但本研究中,12 例置入支架患者并未发生支架移位,对比分析ESD 术后直接置入支架组和未置入支架组的术后扩张间隔时间,发现支架置入可以延长术后扩张间隔时间,安全性高,具有良好的临床应用前景。本研究还对比了因ESD 术后狭窄行内镜下扩张术后再行支架置入患者的扩张间隔,发现该情况下置入支架亦能明显延缓狭窄进程,延长扩张间隔时间。

综上所述,食管环周病变行ESD 是安全、有效的。虽然术后食管狭窄不可避免,但支架置入和多次内镜下扩张治疗最终可缓解食管狭窄。