经方中细辛配伍应用规律研究*

2021-11-05王一迪唐尊昊

王一迪,唐尊昊,曲 夷△

1首都医科大学中医学临床学院,北京110001;2山东中医药大学

细辛,在《神农本草经》中被列为上品,云其:“细辛,味辛,温。主咳逆;头痛脑动;百节拘挛,风湿痹痛死肌。久服明目,利九窍,轻身长年。”[1]现代《中药学》[2]认为:细辛,辛、温,归肺、肾经,擅祛风散寒止痛、温肺化饮、宣通鼻窍。笔者考据《伤寒杂病论》中二百余首经方发现,应用细辛的方剂共有20首,其中真武汤、白术散、防己黄芪汤3首方在方后注加减中应用了细辛。后世因时代变迁,选用的药物衡量单位发生演变,影响到后世医者对经方药量比例关系,以及用法、功效的认识。现笔者从《伤寒杂病论》原文入手,对相关的几点问题展开分析。

1 细辛的用量用法

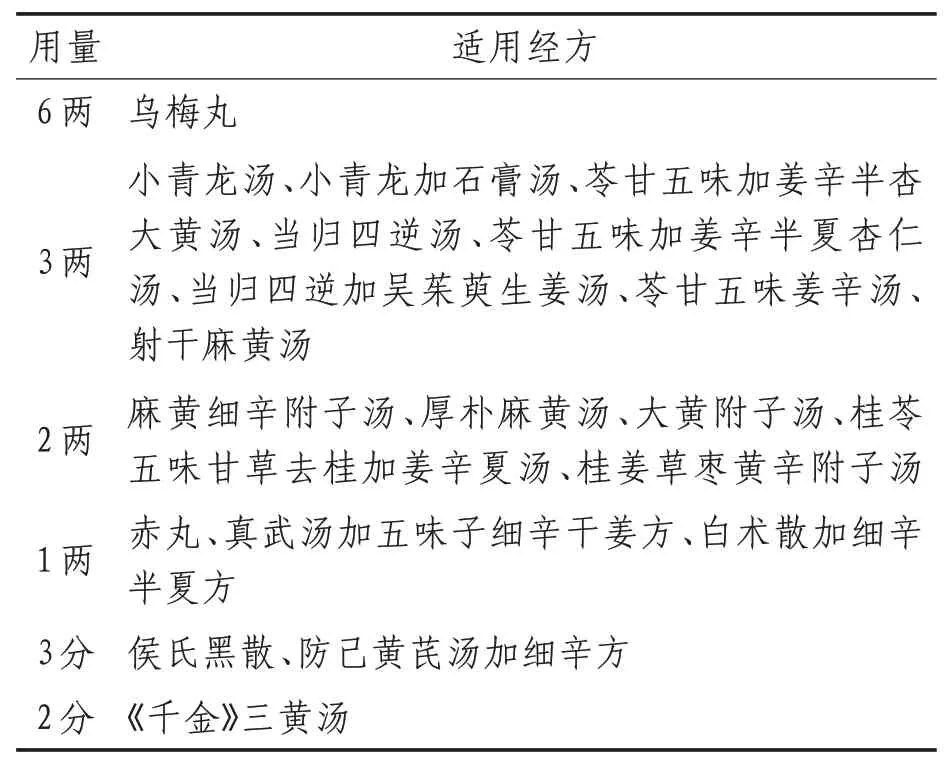

细辛在《伤寒杂病论》原文方剂中的用量,以“两”计量的有17首,以“分”计量的有3首。其中“分”作为计量单位时的代表意义不同,分析细辛用量,先要认识此单位。除此之外,含细辛经方的剂型及制备方法也是关系细辛用量的关键,常见剂型为汤剂、丸剂和散剂。见表1。

表1 经方中的细辛用量情况

由表1可知,细辛在经方中的用量从2分到6两,最大用量与最小用量差异较大,原因主要在于剂型不同以及单次服用量的差异。考查细辛用量,需将汤剂和丸散剂分别分析,其中“两”代表的意义较为统一,而“分”代表的意义在《伤寒杂病论》中有比例关系和衡重单位之分。下面分析细辛应用“分”时的意义。

由表1可知,防己黄芪汤、侯氏黑散、《千金》三黄汤3首方均以“分”为计量单位,分析原文不难发现:1)防己黄芪汤中“黄芪一两一分”,提示分应当与两相同,均为衡重单位。2)侯氏黑散以分作为衡重单位,总药量100分,即25两,“杵为散,酒服方寸匕,日一服”“六十日止”。依陶汉华教授[3]所测,草木类1方寸匕=5 g,滑石粉1方寸匕=9 g,侯氏黑散中有矾石、牡蛎及草木类若干,1方寸匕应当处于5~9 g之间;25两=375 g[4],60日服尽则每日6.25 g,与方寸匕5~9 g之间相符,故此时制出的药量符合六十日的服药总量需求。3)《千金》三黄汤方后注中枳实、附子均以个数计量,故分应为衡重单位。因此3首含细辛经方中的“分”均表示衡重单位而非比例关系。明确此单位后,可进一步分析细辛在经方中丸散剂与汤剂的具体用量。

含细辛的丸散剂共4首:乌梅丸,按李宇航[5-6]教授实测计算一料约为1560 g,梧桐子大小10丸约为3 g,即便不计算辅料米、蜜,方中细辛的单次服用量最多为0.35 g,日服用量约1.05 g;赤丸方“炼蜜丸如麻子大”,每次3丸,单次服用细辛量不超过0.25 g,日服用量约0.75 g;白术散以钱匕计量,测得细辛单次服用量为0.1 g;侯氏黑散以方寸匕测量,可知单日服用量为0.18 g。综上可知,仲景在丸散剂中应用细辛单次服用量约为0.1 g~0.35 g,每日用量不超过1.05 g。

自汉代到唐代,细辛用量不受限制[7],宋代提出“单用末”的限制。明代李时珍在《本草纲目》中转录宋代陈承《本草别说》之言,曰:“细辛……若单用末,不可过一钱,多则气闷塞不通者死”[8]。其后明清时期不论剂型,严格遵守“细辛不过钱”之说。有研究[9]表明,明清时期91.1%的细辛剂量小于3.73 g,其中小于3 g的占67.1%。现代承明清定量1~3 g。但分析上文可知,《本草纲目》等对细辛单用末的认识与经方中应用细辛并不违背。

《本草纲目》并未言及细辛汤剂的禁忌,为明确汤剂是否需同样遵守“细辛不过钱”的规则,考据是否后世对仲景的汤剂用法进行了修正,进一步得知现代临床当如何遵守。故对含细辛的经方中汤剂进行研究。

含细辛的汤剂经方共16首,其中细辛的用量2分到3两。笔者对16首方的煎煮方法进行统计得知,其汤剂煎煮过程的去水量在3升至7升,按照傅延龄[10]教授所测,去水1升时间约为15 min,故含细辛经方汤剂煎煮时间为45 min以上。黄鲛等[11]采用HPLC法测定了细辛粉末与细辛饮片水煎30、60、90、120 min后甲基丁香酚、黄樟醚和细辛脂素的量,发现煎煮后甲基丁香酚含量分别为原药材粉末的5%、1.8%、0.57%、0.4%;黄樟醚的含量分别为原药材粉末的1%、0.34%、0.06%及未检测到;细辛脂素含量分别为原药材粉末的3.9%、6.98%、7.19%、8.32%。黄樟醚具有呼吸麻痹作用[12],作为毒性较大的致癌物质,久煎可检测不到,提示可以通过延长煎煮时间来减毒增效。

综上所述,经方丸散剂中,应用细辛,非单用末,细辛用量1.05 g以内,后世“细辛不过钱”符合仲景本意;汤剂,仲景应用2分到3两,此时与“细辛不过钱”无关,现代研究也证明,煎煮时间延长,有害物质损失增加,中毒率大大降低。由此提示我们,分析仲景原文原方,可纠正如今临床用药的用量用法误区,纠正含细辛经方的应用,回归经方本意。王自立主任医师等认为临床运用时可根据病情需要辨证使用,不必墨守成规[13]。

2 主治证候

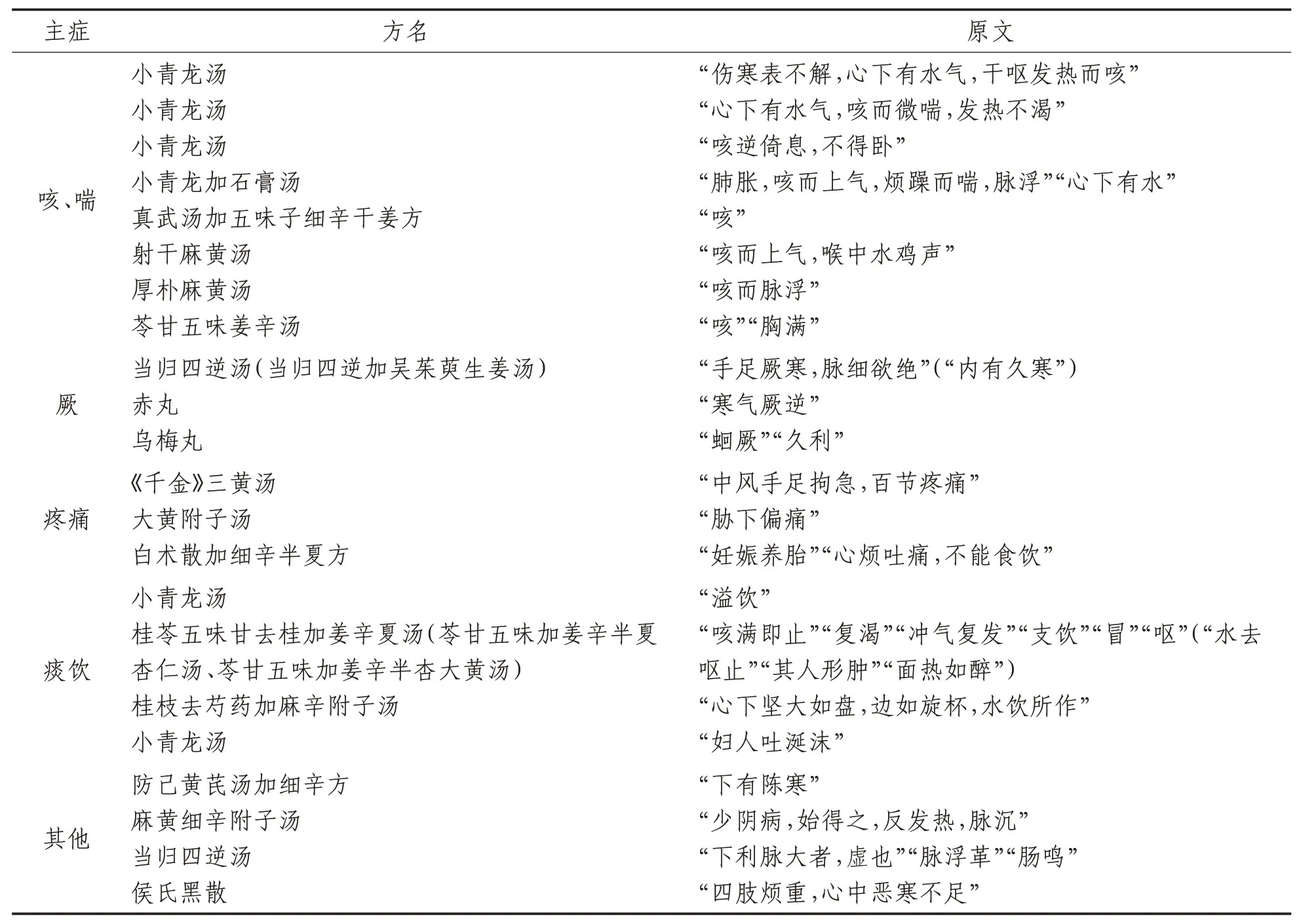

含细辛经方出自《伤寒杂病论》13个篇章,涉及26段条文,含细辛经方的原文多强调“咳、喘”“寒”“痛”及痰饮相关病症。

2.1 咳、喘“咳、喘”的症状分别出现在小青龙汤、小青龙加石膏汤、真武汤加五味子细辛干姜汤、射干麻黄汤、厚朴麻黄汤、苓甘五味姜辛汤,由原文可知,病位多为“心下”“胸”“肺”,其“咳”“喘”可分别出现,也可同时出现,病因病机主要为外感表证或内生痰饮引起的气机上逆,主要兼症有“脉浮”“发热”“烦躁”“胸满”和“不得卧”等,脉浮、发热提示病尚轻浅之表,烦躁提示进一步加深影响心神,不得卧提示再度加重。由兼症可知咳、喘的程度深浅不一。

2.2 厥“厥”的症状分别出现在当归四逆汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤、赤丸、乌梅丸病症中,病位以“内”“下”为主,也可出现“手足厥寒”,病机多为“久寒”“陈寒”,其寒可伴有“脉细欲绝”“厥逆”“蛔厥”“久利”的表现,也说明体内寒象之深、之久。

2.3 疼痛“痛”的症状主要出现在《千金》三黄汤、大黄附子汤和白术散加细辛半夏方中,其中,《千金》三黄汤所主“中风手足拘急,百节疼痛”与《本经》记载细辛主百节拘挛颇为契合,可为现代临床应用细辛扩大治疗范围;大黄附子汤中“其脉紧弦,此寒也”提示此胁下痛的症状为寒痛;对比当归散可知,白术散加细辛半夏方中,出现“心烦”“吐”“痛”等见症皆提示中焦有寒气。

2.4 痰饮“痰饮”的症状分别出现在小青龙汤、桂苓五味甘去桂加姜辛夏汤、苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤、苓甘五味加姜辛半杏大黄汤、桂枝去芍药加麻辛附子汤、白术散加细辛半夏方。从病位来看,小青龙汤主症为“溢饮”,桂苓五味甘去桂加姜辛夏汤主症为“支饮”,苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤主症为“形肿”,桂枝去芍药加麻辛附子汤主症为“心下”,由此可见,痰饮部位不定,可四处为病。妇人杂病篇中小青龙汤方,虽病在妇人,出现“吐涎沫”即因阳气不足,不能温化寒饮,饮邪上泛,化为涎沫从口而出。

2.5 其他除上述典型表现外,防己黄芪汤加细辛方、麻黄细辛附子汤、当归四逆汤和侯氏黑散难以明确分类证候。防己黄芪汤加细辛方直言患者“下有陈寒”;麻黄细辛附子汤见于少阴病,阳气虚衰;当归四逆汤条文中出现“下利脉大,虚也”“脉浮革”“肠鸣”,提示患者下利后气随津脱,阳气、津液均有不足;侯氏黑散言“心中恶寒”“不足”,提示患者心阳不振,心中恶寒,自感不足……以上4方均与虚、寒有密切联系。

综上所述,通过对原文主症等进行分析,含细辛经方主治症状主要有“咳、喘”“痰饮”“厥”“疼痛”等,病机不离虚、寒,部位多偏里偏下,各类症状的程度轻重不一;其中“痰饮”由于作为阴邪且性质黏滞,易阻遏阳气阻滞气机,易于流动而变幻多端,流于不同部位引起咳、痰、喘等症。见表2。

表2 含细辛经方的主症情况

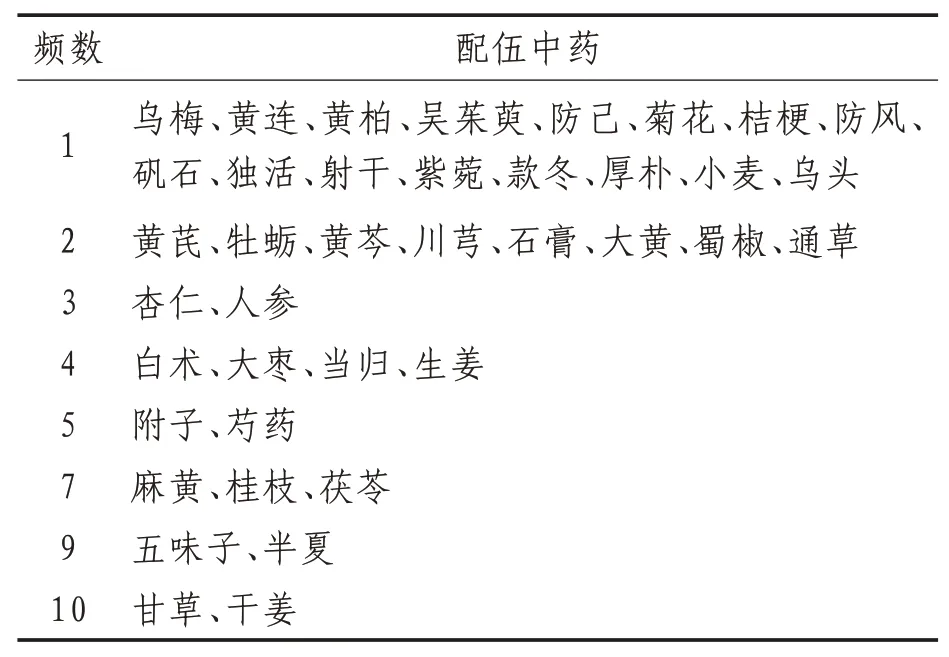

3 配伍规律

3.1 与干姜、五味子、半夏配伍经方中与细辛配伍的药物有39味,其中多组药物配伍规律在后世应用广泛。对经方中与细辛配伍药物进行统计可知,甘草、干姜与细辛的配伍频次最高,均为10次,甘草在经方中常作为佐使药物,在治咳方中亦可作培土生金之用,配伍频数较高,此处不做深入分析。其次五味子、半夏配伍次数较多。见表3。

表3 其他中药与细辛配伍频数

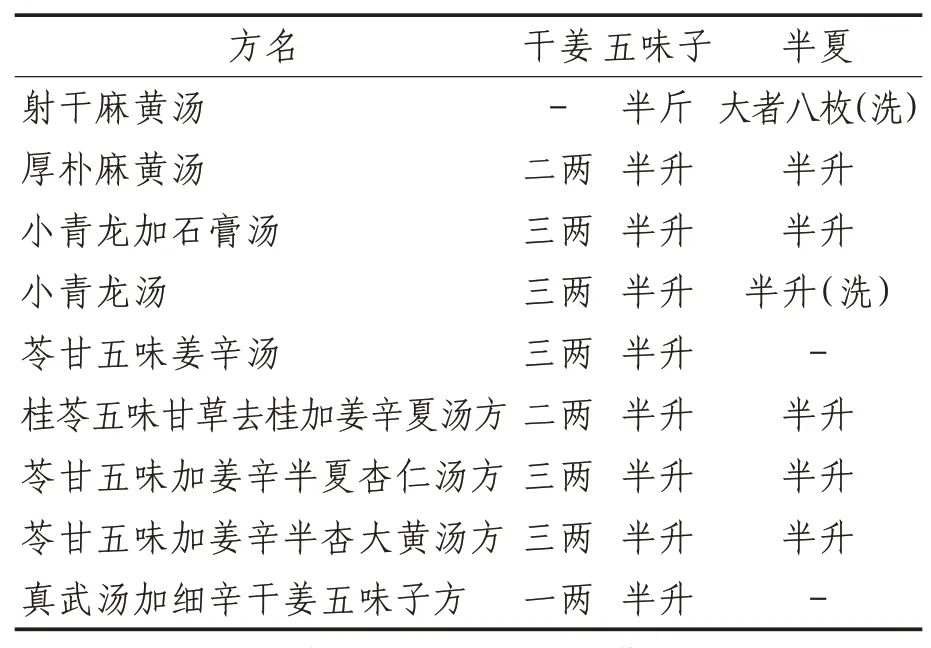

在射干麻黄汤中用五味子、半夏配伍细辛,在苓甘五味姜辛汤、真武汤加细辛干姜五味子方用了干姜、五味子配伍细辛,而五味子在9首方中均可见到。见表4。

结合诸方主治特点,提示在临床治疗咳喘及水气、水饮疾病时,细辛与干姜、半夏、五味子配伍应用有别:五味子在咳喘与水气病中均可与细辛相伍,结合原文或咳或喘的病证表现,提示五味子在敛肺止咳方面可积极应用;干姜在射干麻黄汤中不曾使用,依据原文可以看出,虽“咳而上气”,但“喉中水鸡声”,对比同篇中应用姜、夏、味的小青龙加石膏汤“咳而上气……心下有水”,说明射干麻黄汤水液代谢失常的病位在咽喉,此时擅长温里的干姜力所不能及,故不用。此外,表4中有2首方不用半夏的原因,可由“苓甘五味姜辛汤”与“桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤方”对比而知:前者主治“更咳”“胸满”,后者在“咳满即止”也就是咳和胸满减轻之后,出现了“支饮”及“冒”“呕”的表现,故加半夏以化饮止呕。真武汤加细辛干姜五味子方由于是方后注加减而来,原文只提及“若咳者”,故符合上述2方对比结论。综上所述,这体现了仲景用药的严谨及其“观其脉证,知犯何逆,随证治之”的临床智慧,对现代临床用药深有裨益。

表4 干姜、五味子、半夏出现情况统计

其中,干姜-细辛-五味子可以说是仲景治咳的核心,尤其对于肺中寒饮有很好的疗效[14]。后世陈修园曾论干姜、细辛、五味子在小青龙汤中的作用时说:“干姜以司肺之开,五味以司肺之合,细辛以发动其开合活动之机”,其又于《医学三字经》中概括为:“姜细味,一齐烹”,对于本组药物的配伍妙处,陈修园亦是独具卓识[15]。总之,干姜、细辛、五味子三药合用,一温一散一收,相互为用,能增强止咳化饮的作用,是治疗水寒射肺咳喘的要药。

值得注意的是,干姜-细辛-五味子的组合在少阴病篇真武汤出现“咳”时应用了1次,而干姜-五味子组合在小柴胡汤和四逆散出现“咳”时应用了2次。根据原文可见,真武汤一方在太阳病和少阴病篇均有应用,在太阳病时未有加减指导,只在少阴病时加入了“若咳者,加五味子半升、细辛一两、干姜一两”,而小柴胡汤后“若咳者,去人参、大枣、生姜,加五味子半升、干姜二两”,四逆散后“咳者,加五味子、干姜各五分,并主下利”。结合少阴病真武汤之“此为有水气”,与小柴胡汤和四逆散的病机特点相比,咳的本质与病机不同,真武汤之咳,既有少阴病的阳气不足,虚寒在里,又有水气,故于干姜-五味子之中加入细辛,加强温肺化饮之功。这也提示我们,干姜-五味子有更为普遍的治咳作用,遇寒饮射肺则需使用干姜-细辛-五味子这一药对。

后世《太平圣惠方》中主治寒邪伤肺,咳嗽短气,心胸不利的干姜散[16];《普济方》中主治肺寒咳嗽,恶寒脉紧的杏仁汤;《圣济总录》中主治肺中寒,咳唾浊沫的温肺散等均采用姜辛味组合。

3.2 与麻黄、附子、桂枝配伍麻黄、桂枝均为辛温之品、温散太阳表邪要药,在经方中与细辛配伍出现次数均为7次。在四版、六版、七版等《中药学》教材中,细辛被分类在解表药当中。

细辛与麻黄同为辛温之药,细辛又能入少阴,在麻黄细辛附子汤中,“少阴病,始得之”,本不当发热,而出现“反发热,脉沉”,此时采用细辛与麻黄、附子一表一里相配伍,外能发腠解表,温散表邪,内能助附子发挥温里散寒的功效。三药相须为用,温经助阳、发汗解表,乃温阳解表剂之祖方,临床用于少阴阳虚初感风寒表实证,表证较重、里虚不甚者[17]。

此外,临床报道显示[18],麻黄附子细辛汤可广泛运用于各类痛证,如偏头痛、三叉神经痛、牙痛、咽痛、腰痛、坐骨神经痛、痛经,甚至癌性疼痛。

细辛与桂枝的典型配伍当数当归四逆汤及其加味方,其“手足厥寒,脉细欲绝”,当以温、通为法,细辛常用于较深的寒邪,其寒在手足者,配合桂枝以通行阳气于四末,故同为辛温,各有其偏颇,温则细辛,通则桂枝。在五版《中药学》中,细辛在温里药的分类之下。

桂枝、麻黄、细辛均具有祛风散寒、解散表邪的作用[19],三者同时应用的经方有小青龙汤及其加味方、桂姜草枣黄辛附子汤方,在小青龙汤中,“伤寒表不解”为基础,且有“心下有水气”,麻、桂用以解表之伤寒,水气则需细辛来“温药和之”;桂姜草枣黄辛附子汤方所主为水气病“气分,心下坚大如盘,边如旋杯,水饮所作”,仲景对于“气分”病的治疗原则是“阴阳相得,其气乃行,大气一转,其气乃散”,阳则取太阳病之桂枝汤,阴则取少阴病之麻黄细辛附子汤,由于出现心下部位坚满痞硬,故阳法减芍药不用,意在“去芍药者,恶其走阴而酸收也”[20]。

4 结语

通过对细辛在经方中的用量用法、主治特点和配伍规律进行分析,得出以下结论:第一,在涉及细辛的经方中,存在“两”和“分”两个计量单位,其中“分”均作为衡重单位。另外依据仲景原文,参考现代药理实验证明,明确了细辛在经方中的用量及用法问题:细辛在治疗咳喘、痰饮诸症时常入汤剂,用量在1~3两,煎煮时间可满足减毒目的;治疗内寒、疼痛、虚、不足诸症时可入丸散剂,其中细辛的单次服用量在0.1~0.35 g之间,日服用量不超过1.05 g,细辛入散剂不过钱的说法虽产生于后世,伤寒方亦符合这一用药规律。经方中细辛的单次用量最大可至45 g,煎煮时间最小60 min,最大105 min。符合现代药理实验,细辛久煮可解毒的研究结果。第二,经方中细辛与干姜、半夏、五味子的典型配伍组合亦为后世常用,但其中妙处在于,该组合所有药物不是总会同时出现:但见咳、水饮而病位轻浅,仅在咽喉者,不用干姜;但见咳喘,水饮作祟不明显,不见冒、呕者,不必应用半夏。细辛与麻黄、附子、桂枝等温热药的配伍亦常见,提示细辛配伍得当既能温散表邪,又能温里化寒。