通勤时间对农民工健康的影响

2021-11-05陈妍吉

陈妍吉

(浙江农林大学 经济管理学院,浙江 杭州 311300)

我国经济高速增长,城镇化进程迅猛,农民工群体还在不断扩大。通勤行为作为生活中最日常的行为之一,其时耗长短给就业者的健康带来了多方面的影响。农民工是典型的流动人口和我国劳动力的重要组成部分,研究农民工通勤时间对健康的影响具有一定的意义。

改革开放以来,农民工群体在工业化、城镇化进程中大量涌现。国家统计局在2020年4月发布的《2019年农民工监测调查报告》显示: 2019年农民工总量为29 077万人[1],比上年增加241万人,可见农村人口选择非农就业的人数仍在增长。庞大的农民工群体选择就业地的范围也在不断扩大,选择进城的务工人员往往没有经济实力在城市买房且得不到雇佣方妥善的居住安排,因此有大量的农民工选择居住在离工作地较远的出租屋,或者是下班后消耗大量时间城乡通勤回家居住。农民工作为典型的流动人口,是最大数量的长时间通勤群体之一,通勤时间的增加会直接影响农民工的时间配置,减少其休闲时间、休息时间,而且长时间的通勤也容易消耗大量体力,导致其日常生活中缺乏对健康的关注,使个体的健康折旧速度加快。

农民工作为我国劳动力的重要组成部分,其健康状况不仅影响个人的就业和生活状况,还将影响整个中国经济的发展与增长[2]。因此维系较好的身体健康状况和体力劳动的能力是农民工务工的基本条件[3]。我国农民工群体的教育水平普遍较低,也比较缺乏物质条件,健康则成为了他们最主要的人力资本。

那么,通勤时间对农民工的身体健康有影响吗?目前,我国关于农民工健康的研究仍主要集中在劳动保障和医疗保险对健康的影响上,还有部分从工作性质、工作时间方面对农民工健康影响的研究,极少关注到农民工通勤时间对其健康的影响。而在关于通勤时间的研究中,探讨其对职住关系、工作效果的影响较多。虽然有研究者考察了通勤时间对城市居民健康、乃至幸福感的影响[4],但没有关注到农民工群体,农民工往往有更复杂的居住条件和通勤状况。因此,研究通勤时间对农民工群体健康的影响有重要的价值。

一、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

关于通勤对健康的影响,主要还是从通勤方式和通勤时间两个维度展开,有国内外研究者提出了理论解释和经验分析,由于样本、变量选择、研究方法不同,得出的结论有不同程度的差异。

部分文献分析了通勤方式和身体健康之间的关系。肖扬基于2014年中国劳动力动态调查数据,发现步行和公共交通通勤相较于私家车通勤,可以显著降低超重及肥胖的发生率,通勤方式也因人口特征和居住区域的不同存在选择差异[5]33。同样Lindström的研究也发现,骑自行车或步行的通勤方式,增加了体力活动量,能降低个体肥胖的可能性[6]26。也有研究表明,在典型的城市交通环境中,驾驶汽车出行的人相比较于步行、骑自行车和乘坐公共交通工具的人有更多的时间暴露在有尾气污染的环境中,因此如果长期都是以自驾的方式通勤,则会对身体健康产生重大影响[7]。关于压力感的文献表明,不同的通勤方式下个体受到生理压力感也是不同的,Wener和Evans比较了自主驾驶交通工具和乘坐公共交通工具的样本之间的压力效应,发现开车的人比坐车的人在通勤过程中感觉到的压力更大[8]。通勤过程中驾驶员的相关压力生理指标也会升高,如血压和神经内分泌激素水平[9]。

在关于通勤时间对身体健康的影响相关文献中,孙斌栋将我国城市居民作为研究对象,结果表明通勤时间会显著降低居民自评健康、 增加居民感觉身体不适的可能、 减少居民睡眠时间、 降低居民心理健康[10]。Lindström研究发现,通勤时间越长,身体质量指数(BMI)越高(超出正常范围),还表明每天通勤时间多花一个小时,肥胖的可能性就会增加6%[6]23。Kageyama研究了东京223名男性白领的短期心率变化,发现那些单程通勤时间超过90分钟的人会出现心理压力和疲劳症状,这些症状会导致心血管异常和功能障碍,均为与心脏病相关的症状[11]。此外,Walsleben认为较长的通勤时间会使个体疲劳程度上升,也会使个体缺少夜间睡眠[12],以及使个体一天内总睡眠时间不足[13]31。肖扬等经研究提出,通勤时间过长会增加通勤者的压力感、焦虑水平上升。尤其是当交通环境拥堵时,更容易产生负面情绪导致自评健康程度低[5]36。

现有文献关于农民工健康影响因素的研究结果可大致分为个人因素、家庭因素和社会因素。在个人因素方面,农民工的性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、个人经济收入、工作性质等会对农民工的健康造成一定的影响。有的研究表明男性农民工承受更多的经济生活压力,其健康水平低于女性[13]32,因此有必要从性别角度进行考察。黄乾在2006年对上海、天津、广州、沈阳、昆明的农民工健康状况调查中发现,教育与健康之间存在正向相关关系,而且教育还通过决定农民工职业的途径影响健康水平,处于非技术岗位农民工的健康水平低于技术岗位的健康水平,管理岗位的健康水平最高[14]。Preston认为收入与健康之间存在一种凹形关系,收入增加可以改善个人健康状况,但改善的幅度随收入提高而减小[15]。李东平的研究结果表明:劳动时间对农民工的健康有显著的负向影响,超时劳动引发了更多的健康隐忧[16]。

(二)研究假说

如前文所述,通勤时间可能会从多方面影响农民工健康:

首先,较长的通勤时间会直接减少农民工本可自主支配的休闲时间和睡眠时间,由此使个体感受到较高程度的疲劳,进而影响个体的精神状态及生活质量,更有形成慢性病的风险,由此造成个体对自身健康状况的不自信,即对个体的主观健康造成了负面影响。

其次,较长的通勤时间使利用公共交通和自驾的通勤者形成久坐或长时间静止保持一个姿势的习惯,导致个体缺乏活动锻炼,是容易形成肥胖的一个重要因素。另外,久坐所导致的长时间肌肉不活动会破坏个体新陈代谢平衡、心肺功能的健全,使个体有更高的患病风险。因此,较长的通勤时间存在对农民工客观健康负面影响的可能。

最后,较长的通勤时间使个体在通勤过程中生理压力水平上升,特别是自驾的通勤者在交通行驶的过程中交感神经状态紧张,血压、内分泌激素水平等均会上升。而利用公共交通的通勤者往往会因为空间拥挤以及处于公共场合中而感受到更多的心理压力。压力水平的上升不利于通勤者的健康,并可能会促使通勤者选择采取一些如吸烟、过量饮酒等不健康行为来缓解压力。

综合考虑,笔者将分别从农民工主观健康、客观健康、健康行为三个层面研究通勤时间对农民工健康的影响情况。由此提出以下假说:

假说一:较长的通勤时间对农民工主观健康存在显著负影响。

假说二:较长的通勤时间对农民工客观健康存在显著负影响。

假说三:较长的通勤时间会使农民工更容易做出不健康的行为。

Grossman提出了健康需求的资本模型,健康作为一种“耐用”资本品,首次被视为不同于其他人力资本的“健康资本”[17]。Muurinen在Grossman模型的基础上建立健康折旧模型,健康资本随着年龄增长发生折旧是一种不受人为控制的自然生理现象,但他认为人所具有的资本可以分为健康资本、物质资本和人力资本,这三种资本在一定条件下是互相影响也可以互相转化的[18]。例如教育程度更高的农民工具备更高的健康知识也更加懂得提高自身的健康水平;地区间的差异,特别是经济发展水平的差异,会导致居民的健康水平呈现地域性差别;一般也认为农民工收入水平的提高会提高生活质量,进而改善其健康水平;农民工的健康水平也存在着性别差异,从生理疾病角度看,以往的实证结果大多显示女性农民工的健康水平高于同年龄组男性[19]。综上,提出三个假设:

假说四:相比较于男性,较长的通勤时间对女性农民工的健康有更显著的负影响。

假说五:相比较于教育水平高的农民工,较长的通勤时间对教育水平低的农民工的健康有更显著的负影响。

假说六:相比较于东部地区的农民工,较长的通勤时间对中西部地区农民工的健康有更显著的负影响。

二、数据与模型

(一)数据与变量选取

本文使用的数据来自中国健康和营养调查(CHNS)。CHNS是由中国疾病与预防控制中心、美国北卡罗来纳大学人口研究中心和美国国家营养与食物安全研究所合作开展的调查项目。该项调查采取随机抽样方法,调查内容包括社区调查、家庭户调查、个人调查、健康调查、营养和体质测验、食品市场调查及健康和计划生育调查。本文使用了2004、2006、2009、2011、2015年五期的调查数据构建成面板数据,其中18~65岁的农村户籍非农务工人员即农民工均为本文的研究对象。样本来自北京、辽宁、上海、江苏、山东、黑龙江、河南、湖北、湖南、广西、重庆、贵州共12个省,剔除数据缺失样本之后,共计3 456个可观察样本,具有较好的全国代表性,数据质量较高。

解释变量是农民工的通勤时间,根据受访者回答问卷中“往返单位平均每天花多长时间”而获取,本研究中该变量以分钟为单位,并根据“上下班是否采用这种交通方式(步行、自行车、公共汽车、地铁、小汽车、出租车、摩托车)”来获取样本的通勤方式。由于样本量较大,为了防止异常值对研究结果的影响,将通勤时间这一变量进行了1%的缩尾数据处理。

被解释变量即农民工的健康,包括主观健康、客观健康和健康行为三个角度。主观健康指个体对自身健康状况的判断与评价,并能有意识地去维护自身健康;客观健康指个体近期感受到的身体不适、患病状况表征以及一些直接可以测量的健康指标;健康行为指个体日常行为的健康程度。以此划分了三类健康指标,以期获得更全面的健康考察结果,以下是具体指标的选择:

农民工的主观健康选择了 “在过去四周中,你是否接受过任何一种预防保健服务,如健康检查、视力检查、血常规检查、高血压筛查、肿瘤筛查”来反映,主动去做身体检查虽不能直观说明该农民工是否健康,但能体现出农民工主观上对自我健康的认知和生理上的直观感受。

农民工的客观健康第一个指标是:“过去的四周中,你是否生过病或受过伤”,这个问题可以客观地反映个体的身体健康情况。另一个客观健康的指标选择了BMI(用体重的千克数除以身高米数的平方,kg/m2),BMI是国际上常用的评估人体营养状态、肥瘦程度以及是否健康的指标,笔者通过计算农民工的BMI判断该样本是否体重超重(BMI>23.9)来界定其是否健康。肥胖因其会引起诸多慢性非传染性疾病而成为中国城市公共健康的首要威胁[5]33,由此也将其作为反映农民工客观健康的指标。

众所周知,吸烟喝酒行为对身体带来严重的负面影响,农民工的工作性质是高强度、稳定性差、低待遇,较其他人群更易处于心理焦虑状态,从而诱发吸烟与饮酒行为[20]。因此,在农民工的健康行为指标中,选择 “你吸过烟吗”和“你现在还在吸烟吗”两个问题来综合判断样本在该追踪年份是否还存在抽烟行为。将问卷中回答“一周喝酒次数超过1~2次”的样本界定为过量喝酒,其余样本界定为没有过量喝酒(包括不喝酒)。

除了对解释变量和被解释变量的选取,还选取了可能对农民工健康具有显著影响的控制变量。控制变量可以从三个层面考虑:个人特征、家庭特征和环境特征。个人特征考虑了样本的性别、年龄、受教育年限、婚姻状况、每日睡眠时间、工作时间和通勤方式;家庭特征考虑了样本农民工的家庭人均年收入;环境特征加入了地区变量,将各省份按照经济发展水平划分为东部、中部和西部。

(二)描述性统计

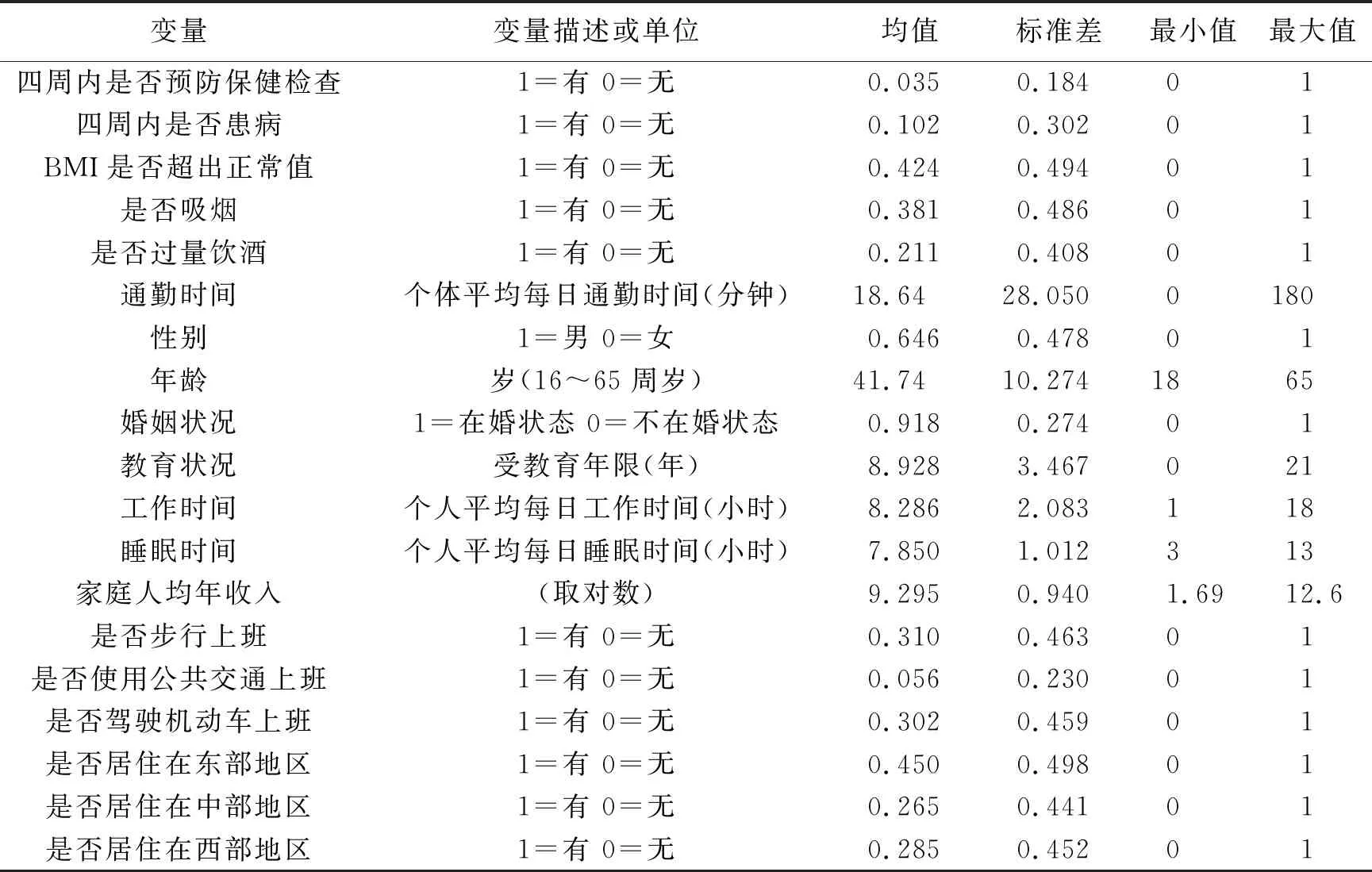

主要变量的描述性统计见表1。

表1 主要变量的描述性统计

从表1可以看出,样本中,女性占35.45%,男性占64.55%,平均年龄为41.7岁,91.84%的样本处于在婚状态,平均受教育年限为8.9年。在所有样本中,45%的样本来自于我国东部城市,分别有28.5%和26.5%的样本来自西部和中部城市。

所有样本农民工平均每日通勤时间为19.5分钟,38.63%的农民工通勤时间为0,因为有一些农民工群体不需要通勤,例如,建筑行业通常会让务工人员居住在工地的安置房里,或是一些女性农民工进入老幼服务行业会居住在雇主家中等。在需要消耗时间进行通勤行为的农民工中,有5.6%日常会选择使用公共交通(公交车、地铁等)通勤,30.2%的农民工自主驾驶机动车(汽车、摩托车等)通勤,31%的农民工选择步行通勤,可见公共交通在农民工的日常通勤中普及率并不是很高,步行和自驾仍是大多数农民工首选的通勤方式。所有样本每日工作时间的均值为8.3小时,属于正常工作时长,而样本每日睡眠时间的均值为7.85小时,在成年人最适宜睡眠时间的范畴内。

(三)模型构建

采用固定效应模型(fixed-effects model)作为主要实证方法来分析通勤时间对农民工健康的影响,可以控制样本农民工一些不会随时间变化却难以测量的个体特征,如:先天的身体状况、智力、偏好等等。这些因素本身可能会影响到农民工的身体健康,也可能会影响到农民工对日常通勤行为的决策进而影响到通勤时间。因此,采用个体固定效应模型加以控制,可以解决一些遗漏变量偏差(omitted variable bias),否则计量结果会具有偏误。

由于CHNS是一个追踪性面板数据,每个时点的调查都有新旧观测对象进入和退出,因此,分析单位为样本五期的观测记录,且保证每个样本都至少有两期观测数据可以对比,以此来研究通勤时间和健康状况的变化趋势,并进行异质性分析。首先设定具体的模型如下:

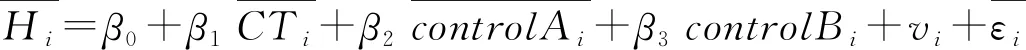

Hit=β0+β1CTit+β2controlAit+β3controlBi+vi+εit

(1)

其中,主要包含了四类变量:个体的健康、通勤时间、个体不随时间而发生变化的特征因素和个体随时间变化的特征因素。其中,i代表不同的农民工样本个体,t代表不同的追踪年份,Hit代表在该追踪年份t上个体的健康情况,controlAit代表了个体会随着时间变化而发生改变的控制变量组,包括农民工的年龄、婚姻状况、工作时间、睡眠时间、家庭人均收入、通勤方式。controlBi代表了个体不会随着时间变化而发生改变的控制变量组,包括农民工的性别、受教育程度、所在地区。vi代表了未被观测到的异质性,被视为不随时间变化的固定参数,εit表示个体随时间而变化的随机误差项。β0代表截距项,β1、β2、β3均表示解释变量对因变量的影响。之后对每一个样本个体i求在不同时期t上的平均值:

(2)

由式(1)式(2)可以得到式(3),通过比较不同追踪年份下农民工个体健康状况和平均值的差异,可体现出在不同时期,每个农民工个体的健康状况因通勤时间变化而产生的影响:

(3)

可以看到那些不随时间变化而改变的控制变量和遗漏变量均被差分掉,由此已经将个体在不同时点的差异固定起来,从而有效排除了未被观察到的遗漏变量对因变量的影响以及对自变量和因变量关系的干扰作用,从而使计量结果更为精确。

三、实证结果分析

(一)通勤时间对农民工客观健康的影响

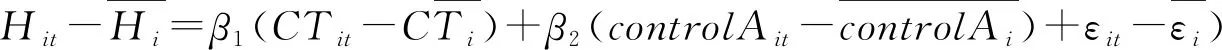

以“四周内是否患病”和“BMI是否超出正常值”为问题项,分析了通勤时间对农民工客观健康两个指标影响的固定效应模型,结果见表2。

表2 通勤时间对客观健康的影响

模型结果显示,通勤时间对农民工四周患病情况呈现非常显著的正相关,说明通勤时间越长,农民工日常患病的概率会增加,对健康问题带来了显著的影响。

另外结果显示,通勤时间对超重情况影响不明显,说明农民工的通勤时间过长并不会影响到个体的超重问题,这个结论和以往研究相反。考虑到以往研究中样本都是针对城市居民,城市居民的通勤工具往往都是自驾汽车或公共交通工具,若是采用步行或自行车等通勤方式,则会在一定程度上增加个体一天的体力消耗。在本研究中调查到有31.3%农民工人口仍采用步行通勤的方式,期间会产生大量的体力消耗,可以理解为一种间接的身体锻炼方式,因此对于农民工来说,通勤时间过长不会因缺乏运动时间而导致体重超重问题。

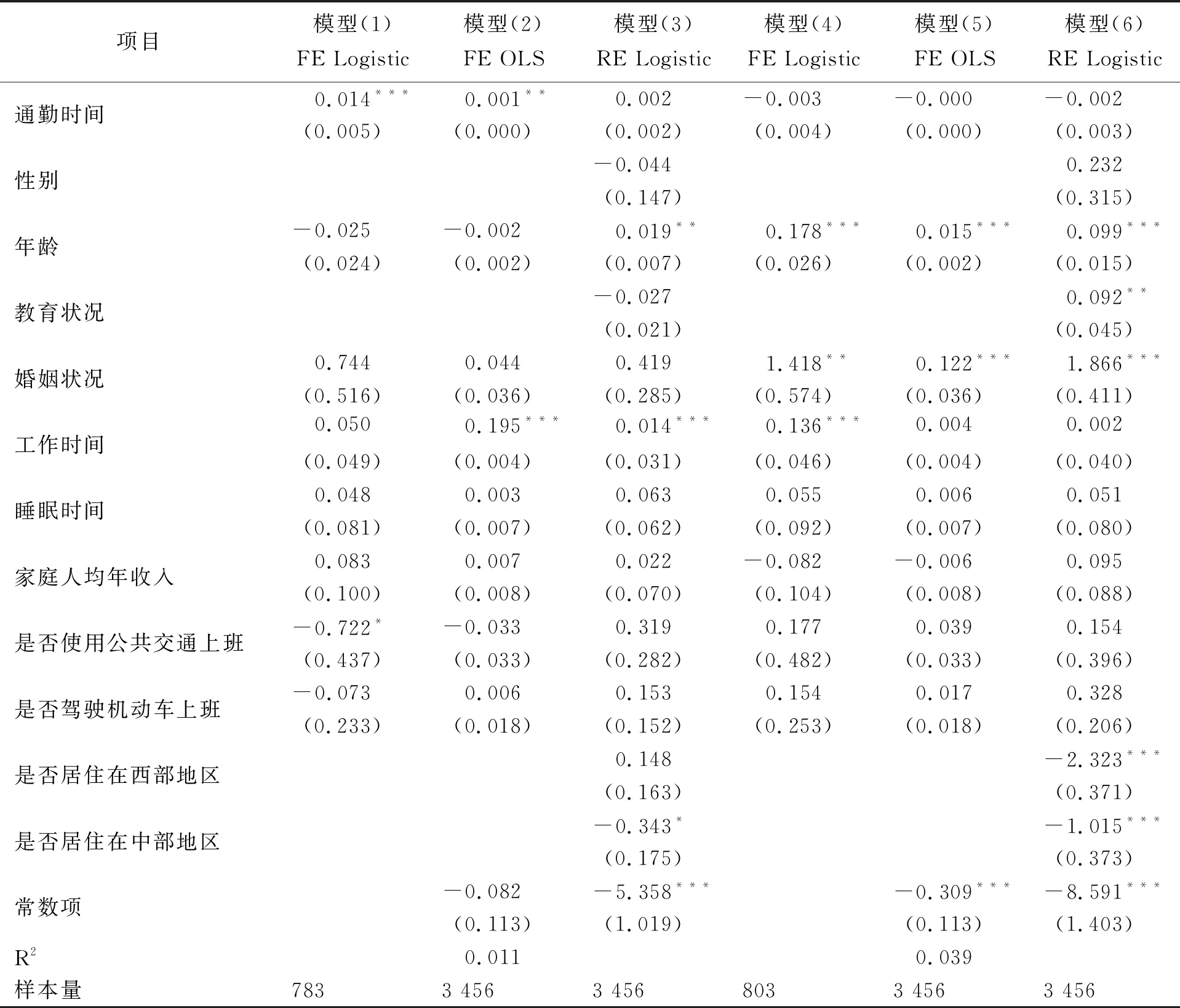

(二)通勤时间对农民工主观健康的影响

以“四周内是否预防保健检查”问题项,分析通勤时间对农民工主观健康的影响,结果见表3。

表3 通勤时间对主观健康的影响

模型结果显示,通勤时间对农民工四周内体检的行为呈现显著的正相关,说明通勤时间越长的农民工越有可能主动去做身体检查,这是主观意识上对自身健康状况的不满意不自信的表现之一。

(三)通勤时间对农民工健康行为的影响

以“是否抽烟”和“是否喝酒”为问题项,分析通勤时间对农民工健康行为的影响,结果见表4。

表4 通勤时间对健康行为的影响

模型结果显示,较长通勤时间的农民工更喜欢吸烟,与预期相符,较长的通勤时间使农民工在通勤过程中感受到了更大的压力,进而选择吸烟这一种常见的缓解压力的不健康行为。与预期不同的是,模型结果显示通勤时间对农民工过量饮酒行为完全不显著,说明不管通勤时间的长短,农民工都不会通过过量饮酒来缓解焦虑。

四、异质性分析

上述实证分析显示出通勤时间对农民工的健康有显著相关,在主观、客观健康指标及健康行为上都有一定的负影响。为考察通勤时间对农民工健康的影响是否会存在不同群体之间的差异,因此,本章节将从不同性别、教育程度和所处地区来分析农民工受通勤时间对健康影响的差异性。

(一)通勤时间对不同性别农民工健康的影响

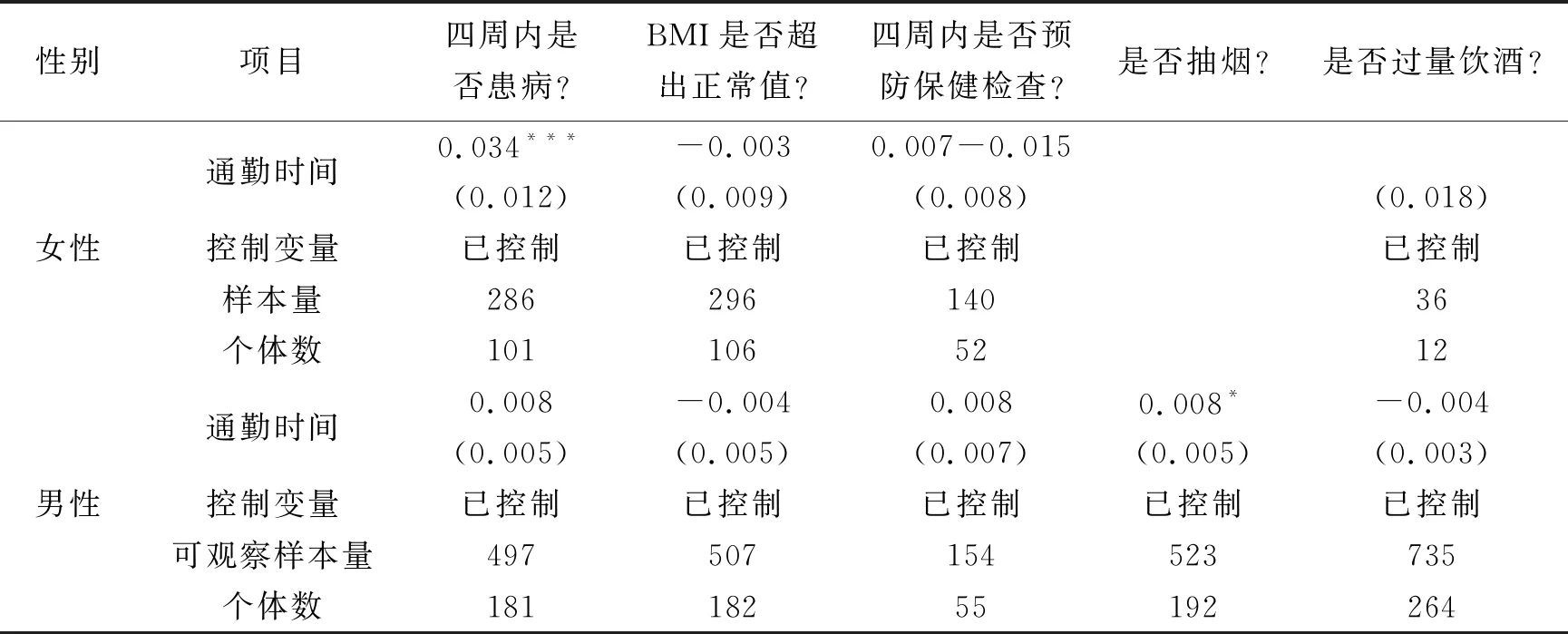

通勤时间对几种健康指标的影响在女性和男性之间的差异见表5。

结果显示不管是女性还是男性农民工,通勤时间均对“四周内患病”这一指标有显著影响,并且对女性的影响要大于男性,原因在于女性在生理机能上有先天的弱势,因此更有可能将负影响体现到日常患病中。另外,几乎没有女性农民工有抽烟的行为习惯,而通勤时间对男性形成抽烟习惯有显著影响,说明通勤时间越长,男性农民工更能感觉到焦虑,并且通过抽烟这一不健康行为来缓解压力感。

(二)通勤时间对不同受教育程度农民工健康的影响

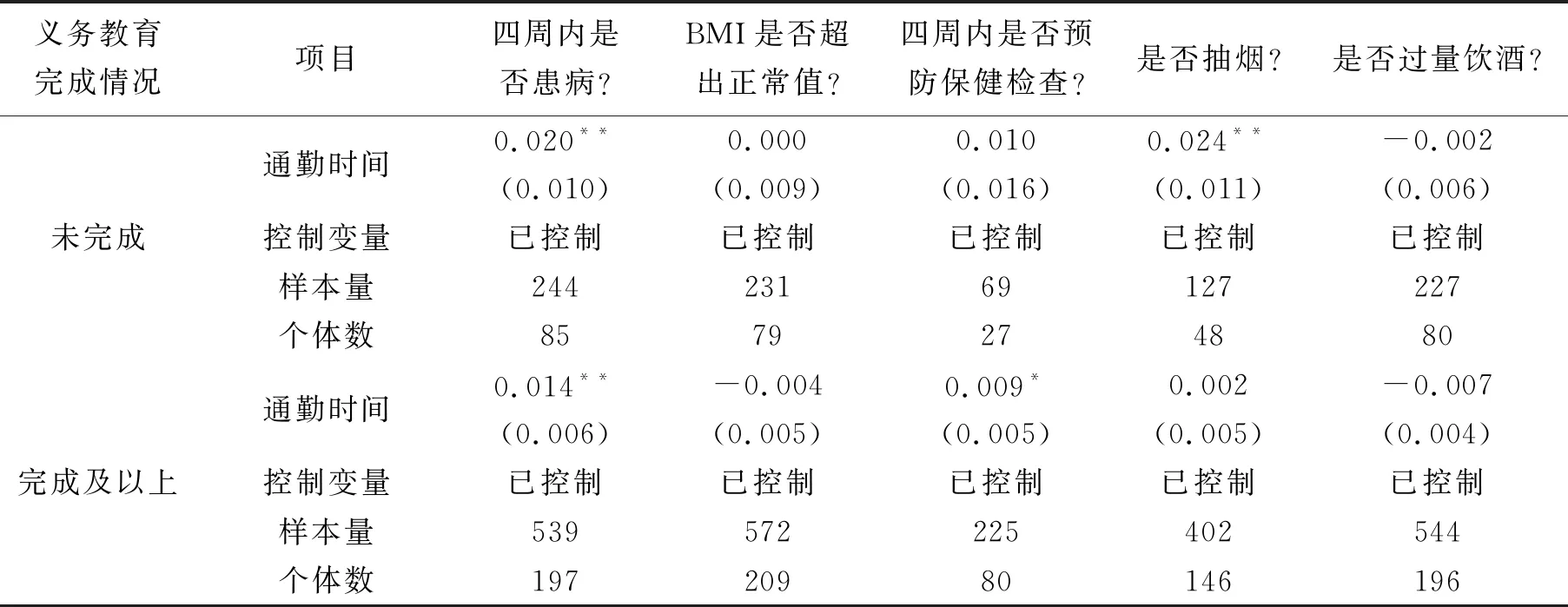

以农民工最高受教育年数是否达到9年即“是否完成了义务教育”为划分依据来对两类农民工分别进行回归,见表6。

表5 通勤时间对不同性别农民工健康的影响

表6 通勤时间对不同受教育程度农民工健康的影响

结果显示,未完成义务教育的农民工和完成了义务教育及以上学历的农民工受通勤时间对引发患病的影响均在5%水平下显著的,说明从客观健康角度来看,通勤时间对不同受教育程度农民工的影响差异不大。未完成义务教育的农民工的通勤时间与“四周内是否预防保健检查”不存在显著关系,而完成了义务教育及以上学历的农民工则表现出显著相关。说明从主观健康的角度来看,通勤时间对不同受教育程度农民工的影响具有差异性。这是因为教育水平在一定程度上可以代表一个人的认知水平,认知水平越高,就会趋使他们明确长时间通勤对个人健康产生的负面影响,从而采取身体预防保健、检查。通俗来讲,教育水平越高的农民工更关注自身的健康问题,即便可以理解为是一种主观上对健康的不自信,但感觉到身体不适及时去预防保健或做身体检查是一个有利于健康的决策。相反可以看到,过长通勤时间带来的生理不适和焦虑感,会促使教育程度较低的农民工抽烟,然而对教育程度较高的农民工影响并不显著。农民工通过吸烟来减轻身心压力,只是一种“心理错觉”,受教育程度较低的农民工所具备的认知水平和健康知识较低,不容易判断出有利于健康的决策,而受教育程度高的人具备更高的认知和适应能力,倾向于选择更科学的生活方式[21],如较少的吸烟、酗酒。农民工个体在教育上的投入,不仅会在经济回报上有所体现,还会反映在“非物质性回报”上[22],即教育会促进健康,利用健康知识改善自身的健康水平。

(三)通勤时间对不同地区农民工健康的影响

通勤时间对不同地区农民工健康的影响见表7。

表7 通勤时间对不同地区农民工健康的影响

从表7可以看出,相较于东部地区,中西部地区的农民工因过长通勤时间影响,四周内患病的可能性更高。而长时间的通勤会使东部地区的农民工更有意愿去做预防保健检查,这一指标对中西部地区来说并不显著。这主要还是因为中西部地区总体没有东部地区经济发达,可以理解为经济状况的提升带动了健康投资的增加。而中西部地区相对来说交通基础建设和医疗条件没有东部地区良好,若是在一些环境治理落后的地区,农民工在通勤过程中暴露在户外接触到的污染也是患病的一个原因。

五、结论及对策建议

本文综合运用2004~2015年五期的CHNS全国样本数据,深入考察了通勤时间对农民工健康的影响机制,分析了通勤时间对农民工健康的影响,并将农民工健康分为主观健康、客观健康和健康行为三个层面分别来实证检验。主要发现如下:

第一,通勤时间对农民工健康存在显著负影响,并在主观健康、客观健康和健康行为有不同程度的影响。在客观健康层面,研究发现通勤时间越长,农民工的四周患病率越高,然而通过对BMI的考查发现,通勤时间长短对农民工是否会超重基本没有影响。从主观健康角度来看,通勤时间对农民工健康呈现显著的负相关,具体而言,通勤时间越长,农民工认为自己的健康出现问题,需要去做检查的可能性就越高。通勤时间过长,农民工更有可能养成不健康行为,例如抽烟。由于通勤时间过长增加了通勤者的心理压力、焦虑水平,尤其是当交通环境拥堵时更容易产生负面情绪,抽烟是一种不健康的排解焦虑情绪的行为。与本文预期不符的是,过长的通勤时间不会导致农民工过量饮酒。

第二,通过异质性分析发现不同性别、教育程度、所在地区农民工健康受通勤时间所产生的影响有差异性。相比较男性来说,女性农民工更有可能因为过长的通勤时间而患病,而男性农民工更有可能因为长时间通勤带来的焦躁和压力感而形成不健康的生活习惯。但农民工群体没有因为通勤时间长短而出现肥胖现象,这与以往关于城市人口通勤的研究中的一些结论有所不同,可能是因为农民工群体一般选择主动通勤方式(步行),会产生一定的体力消耗。教育程度较高的农民工通勤时间对主观健康呈显著相关,而未完成义务教育的农民工群体中则不存在这种显著关系。对于更高教育水平的人来说,时间成本越高,对于时间利用效率要求越高,因此会认为通勤时间过长会影响生活中其他时间配置的平衡,如睡眠时间的减少等,健康资本受到了更快的折损。这将造成他们对健康的过度关注和心理上的焦虑。而未完成义务教育的农民工群体更倾向于通过抽烟来减压,笔者的研究也证实了这一现象。通过研究发现经济发展影响地区交通建设和医疗条件,由于我国中东西部发展水平不均衡,中西部较落后地区农民工更容易因通勤时间过长而有患病的风险,而处于东部发达地区的农民工会因为过长的通勤时间主观上对健康引起重视,更有可能选择去医院做身体检查。

第三,采取措施缩短农民工的通勤时间、节约农民工生活成本对于其健康而言具有一定的意义。造成过长通勤时间的客观原因主要还是通勤方式和农民工职住条件,因此建议政府及有关部门采取有效措施缩短农民工通勤时间。首先大力发展城乡公共交通、提供农民工进城务工的住宿条件,从农民工的职住条件入手,创造更便捷和人道主义关怀的务工环境。其次,建立更健全的农民工相关法律,保障农民工的合法权益,改善就业环境,重视农民工工伤等问题及解决措施,使农民工摆脱弱势群体的地位。特别是对于女性农民工群体,应给予更多的关怀。最后,加大对新生代农民工的健康教育和健康宣传力度,提高其健康风险意识,减少农民工对城市文化的排斥,缩小与城乡差距,增加心理上的归属感,进一步提高健康融入程度。