胃结核误诊腹腔肿瘤一例

2021-11-05牛海静李艳梅张平平袁宏伟金凤

牛海静 李艳梅 张平平 袁宏伟 金凤

胃结核临床罕见,极易误诊[1]。内蒙古医科大学附属医院收治1例胃结核误诊为腹腔肿瘤的患者,经手术后病理检查确定诊断。为避免临床误诊,笔者将患者诊治过程报告如下。

病例资料

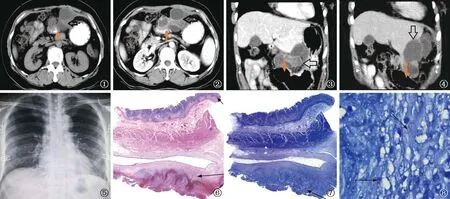

患者,女,47岁,因“左上腹部疼痛不适9 d”于2017年5月 22日收治于内蒙古医科大学附属医院肝胆外科。患者于2017年5月13日无明显诱因出现左上腹持续性胀痛,平卧或久坐时加重,无放射痛,无恶心、呕吐,无发热、黄疸,就诊于当地医院,腹部彩色超声检查:左肝下缘囊性包块,胆囊结石。为进一步诊治入我院。患者自发病以来无心悸、气短,无低热、盗汗,无咳嗽、咳痰,精神、饮食及睡眠正常,大小便正常,体质量无明显减轻。既往体健,否认肝炎及结核病史。入院查体:体温36.5 ℃,脉搏88 次/min,呼吸频率20次/min,血压120/80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。营养中等,无贫血貌,全身浅表淋巴结未触及。胸廓对称无畸形,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音及胸膜摩擦音。心率88次/min,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音及心包摩擦音。腹部平坦,未见腹壁静脉曲张及蠕动波,腹软,左上腹可触及一个直径约5 cm包块,触之质软,表面光滑,轻压疼痛,活动度差,无反跳痛及肌紧张,墨菲氏征阴性,移动性浊音阴性,肠鸣音4次/min,未闻及血管杂音。入院诊断:肝占位性病变性质待查,胆囊结石。入院后检查心电图未见异常,上腹部增强CT扫描:胃窦小弯侧凸向壁外的多房囊性病变,胆囊结石,左侧胸膜肥厚(图1~4)。胸部X线检查:左侧胸膜肥厚(图5)。血常规:白细胞8.26×109/L,淋巴细胞百分比0.161,单核细胞计数0.81×109/L。肝肾功能及凝血功能正常。

患者于2017年5月25日行“胆囊切除术+腹腔肿物切除术”,术中见:腹壁、脾无异常,胃窦小弯侧可见大小约6 cm×6 cm×5 cm的肿物凸向胃壁外,肝脏探查未发现结节。术中考虑为胃肿瘤,遂改行“胃部分切除术+胆囊切除术”。大体病理:近浆膜面可见大小约6 cm×6 cm×5 cm 的肿物,切面灰黄色,质细腻,肿物多房,房内为类似干酪样物质。(胃肿物)镜下病理:肉芽肿性炎为主,伴肉芽组织形成,多处可见类上皮结节,可见无结构坏死物,结节周围伴淋巴细胞浸润及纤维组织增生,抗酸染色阳性,考虑为胃结核或非结核分枝杆菌感染(图6~8)。追问患者既往无生牛乳饮用史。患者父亲X线胸片曾提示陈旧性肺结核,但未系统诊治。患者弟弟曾患“结核性胸膜炎”,经抗结核治疗痊愈。查结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT.TB)阳性;血红细胞沉降率(ESR)48 mm/1 h。患者临床诊断为胃结核,予H-R-Z-E方案(H:异烟肼片,0.3 g/d;R:利福平胶囊,0.45 g/d;Z:吡嗪酰胺片,1.5 g/d;E:乙胺丁醇片,0.75 g/d)2个月强化期治疗。患者每个月于当地传染病医院复查,继续予H-R-E方案治疗10个月。完成疗程后进行腹部CT扫描未见胃结核复发。

图1~4 2017年5月,患者行上腹部增强CT检查。图1为CT平扫,图2为CT增强,图3,4为CT冠状位,橘色箭所指为胃窦,黑色空心箭所指为胃结核,表现为凸向胃窦壁外的不规则多房囊性肿物,左肝下缘受压推移 图5~8 2017年5月,腹腔肿物切除术后病理。图5为胸部X线正位片,提示左侧胸膜增厚;图6短箭示胃壁黏膜面,长箭示胃壁浆膜面(HE ×10);图7箭示干酪样坏死性肉芽肿(抗酸染色 ×10);图8箭示抗酸杆菌(抗酸染色 ×1000)

讨 论

胃结核最早于1842年由Barkhausen报道[2],是人体各脏器结核感染中最罕见的一种,多发生于经济欠发达、生活条件差的地区[3]。胃的独特特征如胃酸的存在、快速的胃排空和胃壁淋巴组织稀少,也许可保护胃免受结核分枝杆菌的侵犯[4]。

胃结核的症状、体征无明显特征,难以与消化性溃疡、胃癌或胃淋巴瘤等相鉴别[5]。即使结合消化内镜、超声内镜(EUS)、腹部CT扫描等检查,达到准确的术前诊断仍然具有挑战性。既往文献报道的多数胃结核患者需经手术确诊[6],少数通过胃镜活检确诊。胃镜下如有胃壁(尤其是胃窦及幽门)多发的边缘欠规则的结节样增厚,底部不平整或周围有小结节的小溃疡,幽门变形、幽门不完全或完全性梗阻等,应考虑结核的可能性。如结核累及胃壁黏膜层,则胃镜活检组织病理即可确诊,否则需借助超声内镜穿刺技术。超声内镜下可见胃壁低回声为主且回声不均的肿物,包膜较厚,内有不伴明显声影的不规则片状高回声时提示为坏死及粟粒样钙化。超声胃镜引导下穿刺胃壁较深组织可获得结核病理。本例患者临床表现仅为左上腹胀痛9 d,无低热、盗汗等结核中毒症状,外院影像学误诊为肝囊性占位,患者在肝胆外科以肝脏肿瘤收入院手术,因此未行胃镜以及超声胃镜检查。术中发现病变凸向胃壁外,怀疑胃肿瘤,所以术式改为胃部分切除术。术后病理提示胃分枝杆菌感染。本例患者病变位于胃壁外层(浆膜层及固有肌层),而胃镜活检仅能取到胃壁内层(黏膜层)的组织,因此胃镜活检确诊的可能性不大。

胃结核最常见的部位是胃窦(尤其是胃小弯侧接近幽门区域),此处也是消化性溃疡的常见部位。胃窦部糜烂、溃疡或瘀斑等炎性损伤后出现的黏膜破损可使结核分枝杆菌接触到胃组织从而导致原发性胃结核[7]。而继发性胃结核通常由体内其他部位结核经血液、淋巴液或邻近脏器病灶蔓延而来。本病患者术前X线胸片仅提示左侧胸膜肥厚,不除外既往左侧胸膜结核史,推测其胃结核可能是继发性的。可能因为腹腔邻近淋巴结结核破溃蔓延至胃窦小弯侧或胸膜结核经血液、淋巴系统扩散而来。

通常认为病变组织存在干酪样坏死性肉芽肿或抗酸杆菌染色阳性是诊断胃结核的有效临床证据[8]。然而后者有时呈假阴性结果,此时结核病的诊断则需依赖分子生物学技术如聚合酶链式反应(PCR)和DNA测序[9]。本例患者病理提示胃肿物存在干酪样坏死性肉芽肿,且抗酸染色阳性,结合T-SPOT.TB、ESR及家族史等资料,临床诊断为胃结核。还应进行分枝杆菌培养、GeneXpert MTB/RIF或基因测序,以进一步明确诊断。

临床医师未对病史尤其是结核病史、体格检查和辅助检查进行全面了解和细致分析,以及影像科医师对该病认识不足,极易导致术前误诊[10]。肝胆外科医师未对本例患者详细询问家族史,临床表现不典型,影像学不能准确分辨腹腔占位来源,因此术前误诊为腹腔肿瘤。术中见病变巨大(直径>5 cm),形态不规则,且与胃壁关系密切,因此误诊为胃肿瘤。术后病理提示胃分枝杆菌感染后,追问患者本人既往虽然无明确的结核病史,但患者的父亲和弟弟均可疑有结核病史的情况,患者为密切接触者,被传染结核分枝杆菌的可能性大。

胃结核患者需充分休息,增强营养支持,早期、联合、足量、规律、全程使用抗结核药品,手术并非必要[11]。对于诊断困难的患者,应术前进行多学科讨论、完善影像学和内镜辅助检查,以及术中行冰冻病理,均有助于鉴别结核病与肿瘤,从而避免扩大切除的手术方式[12]。本例胃结核患者通过手术获得确诊,但未行术中冰冻病理,按胃肿瘤选择了术式,属于误诊误治。国外有研究认为,胃结核6个月的抗结核方案同样有效,约13%的结核分枝杆菌分离株中可观察到耐多药(MDR)[13]。国内的胃结核疗程多为6~12个月[14],如效果不佳可进行药物敏感性试验,疗程可延长至18个月(应根据是否耐药选择疗程)。本例患者经验性使用了2H-R-Z-E/10H-R-E抗结核方案获得治愈,根据治疗药物的种类、疗程、疗效及随访结果,基本判断为敏感结核分枝杆菌感染。

本例胃结核误诊原因分析如下:(1)临床表现不典型。本例患者无结核病常见的午后低热、盗汗及消瘦等中毒症状,仅有不典型的上腹胀痛表现。(2)医师对结核病认识不足,因本病罕见致影像科和肝胆外科医师均无胃结核的鉴别诊断能力。(3)未执行诊疗规程,本例术前未详细问病史及术中未行冰冻病理,导致错失早期分辨炎症或肿瘤的机会。

总之,胃结核虽然属于罕见病,但内外科医师均有可能会遇到。单一的检查手段对胃结核的确诊有局限性。临床医师需对患者进行详细问诊、仔细查体、全面评估病情及制定最优的抗结核治疗方案。