共产国际五大的中国与会代表再考订

2021-11-04李曙新

李曙新

【摘 要】关于出席共产国际第五次代表大会的中国与会代表都有谁,史学界在近40年里一直处于众说纷纭的状态,仅主要说法就达八种之多。本文从寻找和挖掘新史料,并对既往史料进行重新审读入手,将之前相关论著所涉及的与会代表逐一核实与考证,确认出席共产国际五大的中国与会代表共有五人,即李大钊、王荷波、刘清扬、彭述之、卜士奇,其中前四人为中共代表团成员,后一人为青年共产国际代表团成员,而过去把陈独秀、罗章龙、姚佐唐、赵世炎、彭泽湘和张太雷等人也列为与会代表的说法,均是不成立的。

【关键词】中国共产党;共产国际五大;中国与会代表;青年共产国际

【中图分类号】K26;D231【文献标志码】A【文章编号】2096-6644(2021)05-0098-15

一、问题的提出

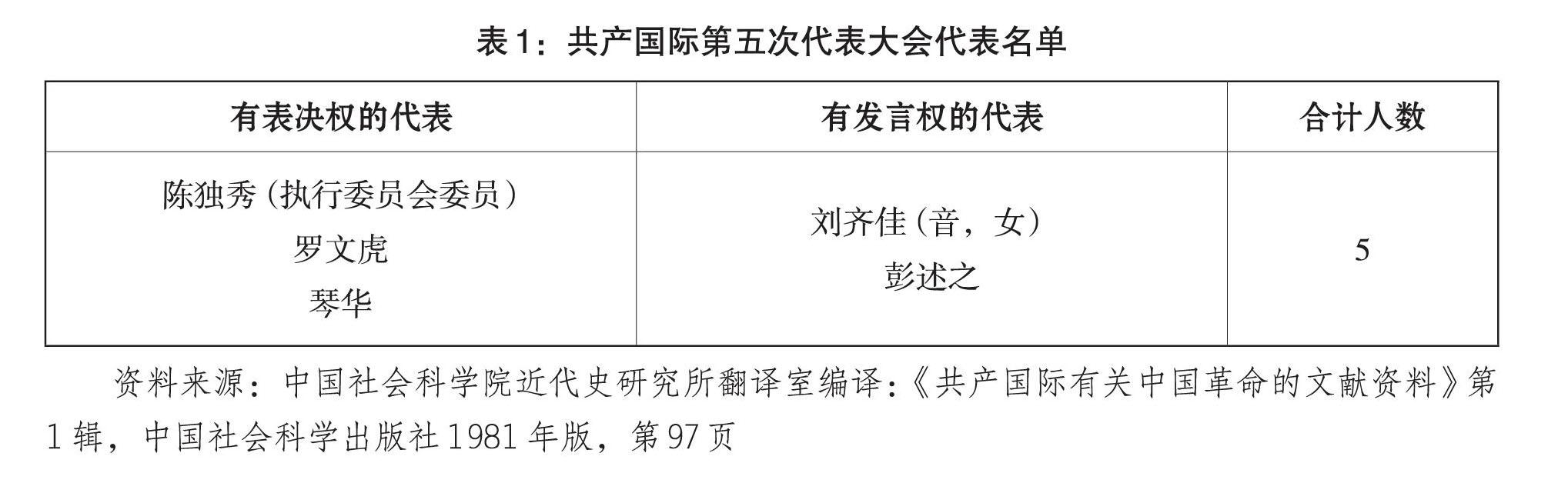

1924年6月17日至7月8日,共产国际第五次代表大会在苏联莫斯科召开。“这是共产国际召开的一次重要会议,对以后中共四大的召开也产生了很大的影响。”关于出席这次大会的中国代表,1981年出版的《共产国际有关中国革命的文献资料》第1辑曾登载了一份“共产国际第五次代表大会代表名单”,列出了参加这次大会的中国代表是陈独秀、罗文虎、琴华、刘齐佳、彭述之,“共5人”(见表1),并在脚注中说“表中罗文虎即罗章龙,琴华即李大钊”。

然而,仅在该书出版后第二年,《党史资料丛刊》1982年第4辑刊发的孙岩的文章就对此提出了异议,认为陈独秀和罗章龙不应列为中共参加共产国际五大的与会代表,出席这次大会的中国代表应该是李大钊、王荷波、刘清扬、彭述之四人,另有一名青年代表尚待考证。大概是由于史料比较单薄并留有一個待考的“尾巴”的缘故,这一相当接近历史真实的考证结果似乎没有引起史学界太多的注意和呼应。

在此后至今的40年里,史学界对于这一史事众说纷纭、莫衷一是。2010年,翟文亮在《共产国际代表大会中国参加者之考证》一文中曾指出,关于哪些中国人出席了共产国际五大有下列四种说法:其一,李大钊、王荷波、彭述之、刘清扬(女);其二,陈独秀、李大钊、罗章龙、刘齐佳、彭述之;其三,李大钊、王荷波、姚佐唐、刘清扬、彭述之;其四,李大钊、彭泽湘、卜士奇、刘清扬。此外,他自己还提出了一种说法:李大钊、罗章龙、王荷波、刘清扬、彭述之、卜士奇。

2010年迄今,又出现了三种说法。其一,《共产国际、联共(布)与中国革命文献资料选辑(1938—1943)》(下卷)提出参加共产国际五大的中国代表团“团长李大钊,出席大会时用名琴华。现已查实曾参加此次大会的中国代表还有:罗章龙、赵世炎、王荷波”。其二,李蓉、叶成林的《中共四大轶事》一书提出参加共产国际五大的中共代表团成员有李大钊、王荷波、罗章龙、彭述之、刘清扬、姚作民、彭泽湘、卜士奇等十余人。其三,根据原始速记记录而翻译的《共产国际第五次代表大会文献》一书,在“共产国际第五次世界代表大会与会名单”(简称“与会名单”)的“中国”一栏中记载的人名是:瓦诺夫、琴华、刘齐佳、彼得罗夫(见表2)。该书编辑注明此四人中的瓦诺夫真名不详,琴华是李大钊,刘齐佳是刘清扬,彼得罗夫是王荷波。

除了上述八种主要说法之外,在大量记叙性著作和人物传记著作中,还存在着各种各样的不同说法。这种情形之所以发生,从史料来看主要有两个原因:一是作为原始史料的俄文速记记录“与会名单”(表2)记载的俄文名字都是俄文化名而不是中文姓名的音译,并且没有提供与中文姓名的对照注解;二是相关的中文史料非常少,只有几篇当事人的回忆且说法不一。这种史料状况使得研究者在将俄文化名对应成中文真实姓名时,大多只能推测判断,因而也就见仁见智,难有定论,甚至发生误读。再加上许多著述不加考辨,因袭已有的说法,结果是以讹传讹、一错再错。有鉴于此,笔者从拓宽寻找新史料和深入挖掘新线索、对既往史料进行重新审读和细究入手,将之前相关论著所涉及的李大钊、陈独秀、王荷波、刘清扬、彭述之、罗章龙、姚佐唐、彭泽湘、卜士奇、赵世炎、张太雷等11人是否与会的史实进行逐一核实与考证,通过对各种说法的澄清和辨误,终于获得了一个与共产国际五大原始速记记录相吻合的结论。

二、对五位与会者的考证

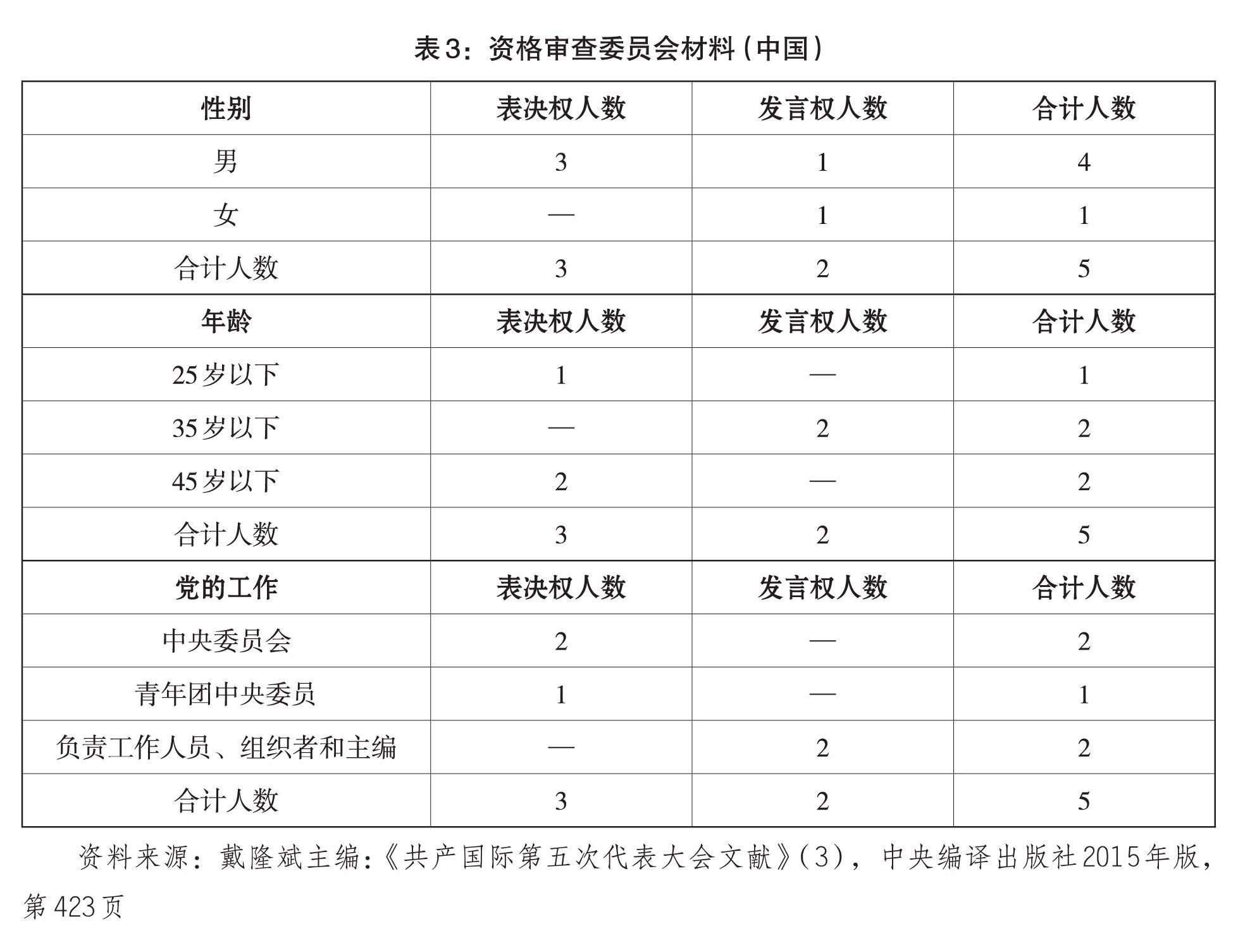

在共产国际五大的速记记录中,存在着一个看似矛盾的记述,即在“与会名单”(表2)里所列的中国代表是四个人:瓦诺夫(Ванов)、琴华(Чин-Хуа)、刘齐佳(Люцика)、彼得罗夫(Петров)。而在“资格审查委员会材料”(简称“资格审查材料”)表格里记载中国代表的人数却是五个人,均只列有数字未记载名字(见表3)。

对于表2和表3不一致的记载,曾使研究者颇感困惑,有的解释为“速记记录自身就存在矛盾”,或“代表名单有过调整”,更多的是采用模糊语言记述而不加细究。然而,据笔者考证,速记记录这两个表格之间非但不相矛盾,反而恰恰是打开真实与会代表之门的钥匙。只要解开这一看似矛盾的谜团,其他问题就迎刃而解了。

(一)李大钊:能够确认是出席共产国际五大的中共代表团成员之一,俄文化名为琴华(Чин-Хуа),系有表决权的代表

李大钊作为中国共产党代表团成员之一出席了共产国际五大的史实,拥有非常充分的史料支持。李大钊本人在1924年11月的一封通信中说过:“抵莫京时,正值全世界五十余个民族的共产党代表集于此赤色的都城,参与第三国际第五次大会。”刘清扬在回忆中记述:“1924年5月下旬,中国共产党中央派遣一个代表团去莫斯科出席共产国际第五次代表大会。……中国共产党虽还成立不久,也竟郑重地派遣代表团前去参加大会。李大钊同志是团长……”法文版的《彭述之回忆录》也有记述:“1924年6月俄共第十三次代表大会刚结束,共产国际第五次代表大会便在莫斯科召开了。这次大会持续了一个月,出席大会的中共代表团由五人组成,领队是李大钊……”

速记记录“与会名单”(表2)中有表决权者一栏记载有一位名为琴华(Чин-Хуа)的代表。据李大钊的儿子李葆华回忆:“在苏联期间,父亲给家里来过几封信。他那时化名李琴华。”李大钊的女儿李星华也说:“我们家里给他回信、寄衣物,是按照他来信说的地址和收信人的姓名寄去,他的化名是李琴华。”另外,李大钊在苏联期间的讲话、文章等,也都能证实琴华是李大钊出席共产国际五大时的用名。在“资格审查材料”(表3)的三位有表决权的男性代表中,有两人为35岁以上45岁以下,“党的工作”为中央委员会委员,而李大钊时年35岁(1889年出生),是中共中央委员(1923年6月中共三大当选),因此,可以断定李大钊即为这两人之一(另一人为王荷波,后文将论及)。这就无论从原始文献或是回忆史料,以及两者的吻合上,都证实了李大钊参加共产国际五大的史实是确定无疑的。

(二)刘清扬:能够确认是出席共产国际五大的中共代表团成员之一,俄文化名为刘齐佳(Люцика),系有发言权的代表

速记记录“与会名单”(表2)中有一人的俄文化名为刘齐佳(Люцика),是有发言权者;

“资格审查材料”(表3)的中国代表中记载有发言权者为两人,其中一人为女性。據刘清扬回忆,随同李大钊一起奔赴莫斯科参加共产国际五大的中国代表中只有她一人是女性。说明“资格审查材料”(表3)中有发言权的女性代表就是刘清扬,其化名为刘齐佳。据当时正在莫斯科东方大学上学的黄平回忆:“与李大钊同来开会的有刘清扬,她不满意她的翻译。罗觉(罗亦农)就派我当她的翻译。”

另外,“资格审查材料”(表3)记载的两位有发言权的代表,年龄都在35岁以下25岁以上,“党的工作”是“负责工作人员、组织者和主编”。刘清扬时年30岁(1894年出生),于1924年1月1日创办《妇女日报》,任总经理,这与“资格审查材料”(表3)中记载的两位有发言权代表的年龄和工作信息是吻合的,说明她就是其中之一。

(三)王荷波:能够确认是出席共产国际五大的中共代表团成员之一,俄文化名为瓦诺夫(Ванов),系有表决权的代表,担任民族和殖民地问题委员会、农民委员会和青年问题委员会委员

关于王荷波曾出席共产国际五大的史实,最早是1927年11月王荷波遭到奉系军阀杀害后,12月中共中央机关刊物《布尔塞维克》刊登的悼文中说:“他是中国共产党中一个最努力的党员和领袖,中国共产党第三次全国大会即推举他为正式中央执行委员并代表党出席共产国际第五次大会。”新中国成立后,刘清扬在1957年的回忆中也提到出席共产国际五大的中共代表团成员中有“中国工人运动领袖王荷波”。

关于王荷波出席共产国际五大时所使用的俄文化名,《中共党史人物传》《新中国成立前牺牲的中共高层领导人》《福建英烈传略》和《王荷波生平主要活动年表》等论著都认为是彼得罗夫(或彼得洛夫)。然而从速记记录来看,把彼得罗夫认作是王荷波俄文化名的说法是完全错误的。在“与会名单”(表2)中,彼得罗夫是列在有发言权者一栏里。但在“资格审查材料”(表3)中,两名有发言权者在性别上是一女一男,其中一女是刘清扬,已如前述。而另一名男性的年龄是在35岁以下25岁以上,“党的工作”是“负责工作人员、组织者和主编”,这与王荷波的个人信息是完全不相符的。王荷波时年42岁(1882年出生),党的工作是中共中央委员。两相对照可见,彼得罗夫肯定不是王荷波。

相反,在“资格审查材料”(表3)有表决权者一栏的三名代表中,有两名男性代表年龄都在35岁以上45岁以下,“党的工作”都是中央委员,其中一人是李大钊已如前述,有确切史料表明,另一人就是王荷波。在共产国际原始档案所保存的王荷波参加共产国际五大时填写的调查表上,用俄文明确地记载着姓名是“Ван-Хо-Бо(Ванов)”,翻译过来就是“王荷波(瓦诺夫)”;年龄栏填写的是“42 лет”(42岁);何党派党员和何时加入栏填写的是“Член кит-коммупартия c 22 года”(中国共产党党员,1922年);在党内任何职和做何工作栏填写的是

“член цк”(中央委员)(见图1)。

这份调查表是一份确凿的证据,表明王荷波就是“资格审查材料”(表3)中有表决权者一栏里除李大钊之外的另一名年龄在35岁以上45岁以下、党的工作是中央委员的中国与会代表,他的俄文名不叫彼得罗夫(Петров),而是瓦诺夫(Ванов)。

在已知王荷波的俄文名叫瓦诺夫的基础上,还可以推定关于王荷波在共产国际五大各专门委员会中的任职情况。在速记记录的各委员会名单中,中国代表瓦诺夫的名字出现在三个专门委员会的名单里,即民族和殖民地问题委员会、农民委员会和青年问题委员会。也就是说,王荷波在共产国际五大上参加了三个专门委员会的工作。

(四)彭述之:能够确认是出席共产国际五大的中共代表团成员之一,俄文名为彼得罗夫(Петров),系有发言权的代表,担任民族和殖民地问题委员会、宣传委员会委员

彭述之是否为出席共产国际五大的中共代表?孙岩的文章认为“根据一些材料来判断,可以初步作肯定的回答”。主要依据是:彭述之之所以能够半年后在1925年1月中共四大上作关于共产国际五大的报告,并在中共四大上当选为中央局成员,就是因为他曾出席了共产国际五大。该文还引用彭述之的妻子陈碧兰的回忆,彭述之在莫斯科东方大学留学时“当选为中共旅莫支部的书记,并一直担任这个职务到1924年他出席了共产国际五大后回国为止”。

确定彭述之为共产国际五大的中共与会代表,还有以下三个更为充足的证据:

其一,能够确定彼得罗夫是彭述之的俄文名字,即彭述之就是速记记录“与会名单”(表2)四名中共代表中有发言权一栏里的彼得罗夫(Петров)。据莫斯科东方大学中国班的同班同学郑超麟回忆,当时班里同学对彭述之“总是叫‘述之同志,外国人则叫他彼特洛夫”。显然,彼特洛夫和彼得罗夫是同一个俄文名字的两种中文音译。彭述之不但在莫斯科期间使用彼得罗夫的名字,而且在回国后的很长一段时间里,还在党内使用这个名字。例如,1924年9月7日,陈独秀在给共产国际代表维经斯基的信中写道:“张太雷、彼得罗夫等人早就到了上海。”这指的是在共产国际五大闭幕之后,彭述之与张太雷等人一起离开莫斯科,一路同行,于1924年8月上旬抵达上海的事。据查,在1926年10月19日和11月5— 6日、1927年4月10日和4月20日的中共中央会议记录上,都把彭述之记作是彼得罗夫。 1927年中共五大上,瞿秋白对“彭述之主义”进行猛烈批判。会后,青年共产国际驻中国代表纳索诺夫等人在给共产国际的信中还把“彭述之主义”称作是“彼得罗夫主义”。这些都说明彼得罗夫是彭述之的俄文名字。

其二,速记记录“与会代表”(表2)中国代表中两名有发言权者的名字是刘齐佳和彼得罗夫,“资格审查材料”(表3)中国代表中有发言权者两人的性别是一女一男,年龄均在25岁以上35岁以下,“党的工作”均为“负责工作人员、组织者和主编”。其中,刘齐佳即刘清扬,已如前述。彭述之的实际情况是:时年30岁(1894年出生),男性,中共旅莫支部书记,这与另一名有发言权男性代表的信息是完全吻合的,说明“资格审查材料”(表3)的两名有发言权的代表分别是刘清扬和彭述之,由此也就对应上了“与会名单”(表2)中两名有发言权的中共代表刘齐佳和彼得罗夫,刘清扬就是刘齐佳,彭述之就是彼得罗夫。

其三,在法文版的《彭述之回忆录》中,彭述之也记述了自己是出席共产国际五大的中共代表团成员:“1924年6月俄共第十三次代表大会刚结束,共产国际第五次代表大会便在莫斯科召开了。这次大会持续了一个月,出席大会的中共代表团由五人组成,领队是李大钊,其他四名成员是铁路工人‘唐、刘清扬同志、我本人和张太雷。”由于他当时还是莫斯科东方大学的在校生,是以中共旅莫支部负责人的身份被中共中央选定的与会代表,所以他还特别提及直到李大钊等人到达莫斯科后,“我才得知,我也是出席共产国际第五次大会的中共代表团成员”。彭述之的回忆虽然也存在误记的情况,例如说铁路工人“唐”和张太雷是出席共产国际五大的代表,但是他对于自己作为代表团成员之一的记忆应该是可信的。

在共产国际五大所设立的19个专门委员会中,中国代表彼得罗夫的名字列在民族和殖民地问题委员会和宣传委员会的委员名单中。也就是说,彭述之担任了两个委员会的委员。其中,民族和殖民地问题委员会中的中国代表有瓦诺夫(王荷波)和彼得罗夫(彭述之)二人,而宣传委员会中的中国代表只有一人即彼得罗夫(彭述之)。

(五)卜士奇:能够确认是出席共产国际五大的青年共产国际代表团成员之一,俄文名为普罗列塔里耶夫(Пролетариев),系有表决权的代表,担任民族和殖民地问题委员会委员

关于卜士奇是共产国际五大中共代表团成员之一的记述最早来自刘清扬的回忆:“1924年5月下旬,中国共产党中央决定派遣一个代表团去莫斯科出席共产国际第五次代表大会。……李大钊同志是团长,领导团员五人:中国工人运动领袖王荷波,工人代表姚作民,妇女代表刘清扬,青年代表彭泽湘和卜士琦(奇)。”据笔者考证,她的回忆关于卜士奇从国内奔赴莫斯科参加共产国际五大的说法是符合史实的,但是关于卜士奇是中共代表团成员的说法则是错误的。

在以往的相关研究中,学者的目光大都聚向速记记录“与会名单”的中共代表团上面,而忽略了这次大会除了各国党的代表团之外,还有几个由国际组织组成的代表团,其中有一个代表团是青年共产国际执行委员会。在这个代表团“有表决权者”的15人当中,有一人名为普罗列塔里耶夫。经查,普罗列塔里耶夫(Пролетариев)即为卜士奇的俄文名字。说明卜士奇可以确定是共产国际五大的与会代表,只不过他的与会身份不是中共代表团成员,而是青年共产国际代表团成員。在速记记录的“各委员会名单”里可以看到,卜士奇还以青年共产国际代表的身份,担任了大会民族和殖民地问题委员会的委员。

卜士奇的这种与会身份,与他在国内担任中国社会主义青年团中央常务委员会委员的职务是相符的。同时,这也合理地解释了为何在速记记录的“与会名单”(表2)里中共代表是四人,而在“资格审查材料”(表3)里中国代表却是五人这一看似矛盾的问题。因为在“与会名单”(表2)里,代表们是按照“来自何支部”来划分归属的,因而来自共产国际中国支部即中共代表团的成员是四人,另有一名中国人即卜士奇在“来自何支部”一栏中却是归属在“青年共产国际执行委员会”里面的。而在“资格审查材料”(表3)里,则是按照国别,将从中国来的代表都放在一起来进行统计的,所以就成了五人。将“与会名单”(表2)和“资格审查材料”(表3)加以比较可以看出,“与会名单”(表2)有表决权者为两人,“资格审查材料”(表3)有表决权者为三人,而两表记录有发言权者均为两人。也就是说,“资格审查材料”(表3)比“与会名单”(表2)多出的一人为有表决权者。而卜士奇在青年共产国际代表团里恰恰是有表决权的代表,说明多出的这一人就是卜士奇。另外,在“资格审查材料”(表3)中还记载,多出的这一位有表决权者在性别上是男性,年龄为25岁以下,且为青年团中央委员。经查,卜士奇时年22岁(1902年出生),担任中国社会主义青年团中央常务委员。这种信息也表明,卜士奇确实就是“资格审查材料”(表3)中的那位有表决权的与会代表。

三、对六位非与会者的订误

在各种相关论著中,还有不少把陈独秀、罗章龙、姚佐唐、赵世炎、彭泽湘、张太雷等人列为出席共产国际五大的中国与会代表,其记述方法或将某人列在五人代表团之内,或在个人生平介绍中将某人说成是与会代表,或认为代表可能不止五人,因而列出很多与会代表。通过对这些非与会者的一一辨订,可以进一步廓清中国与会代表的史实。

(一)陈独秀:在共产国际五大上当选执行委员会委员,但并不是与会代表

在速记记录中,陈独秀的名字没有出现在“与会名单”(表2)里,而是列在“共产国际执行委员会委员”的名单中。然而,《共产国际有关中国革命的文献资料》的“共产国际第五次代表大会代表名单”(表1)却把陈独秀列为五名与会代表之一,并在括号中注明他是“执行委员会委员”。《共产国际、联共(布)与中国革命文献资料选辑》又转载了这一记述。由于两书均系权威性文献资料,从而使陈独秀出席共产国际五大的说法得以流传。然而将这一记述与速记记录的“与会名单”(表2)和“执行委员会委员”的名单相对照,就能看出这是将“与会名单”(表2)的四人再加上“执行委员会委员”名单中的一人(陈独秀)捏合而形成的记述。而在实际上,1924年6—7月共产国际五大在莫斯科召开期间,陈独秀一直在上海主持中共中央的日常工作,这在众多的陈独秀传记和年谱中都有明确记载。可见,把陈独秀列为出席共产国际五大的中共代表之一是完全错误的。

(二)彭泽湘:作为列席人员参加了共产国际五大,但不是中共代表团的与会代表

关于彭泽湘是共产国际五大中共代表团成员之一的说法来自前引刘清扬的回忆,她说彭泽湘和卜士奇同为“青年代表”,一起随李大钊从国内奔赴莫斯科。有些论著以此为据,形成了彭泽湘是出席共产国际五大的中共代表团成员的记述,例如《李大钊率代表团出席共产国际五大》中记载:“除了李大钊外,参加共产国际第五次大会的中共代表团成员,还有中央委员王荷波,中央委员会秘书罗章龙以及彭述之、刘清扬、姚作民、彭泽湘、卜士奇等十余人。其中,彭泽湘、卜士奇是青年代表。”然而在彭泽湘本人所写的自述中,却明白无误地写道:他从1922年秋到达莫斯科,进入东方大学留学,一直到1924年秋才奉调回国,其间并没有回国。这就从时间上排除了他在1924年6月从国内跟随李大钊赴苏的可能性。彭泽湘在另一篇回忆赵世炎的文章中更加清楚地写道:“李大钊到莫斯科后,就同共产国际远东部商定,调东大几个学习有成绩、工作能力强的同志到中国代表团工作,同时列席共产国际大会和职工国际大会,大会结束后,即派回国内工作。赵世炎便是那次被选定去列席两个大会的。”赵世炎“除了列席大会听报告、听发言外,还经常到德国组、意大利组、法国组去旁听;旁听回来到代表团以后,……向李大钊、王荷波和我们几个列席的人谈”。彭泽湘在这里说的是“我们几个列席的人”,说明他并非出席会议的代表,而只是作为正在莫斯科东方大学上学的学生,被李大钊调到代表团去工作的列席大会人员之一。可见,刘清扬关于彭泽湘是从国内赴苏、以中共代表团成员之一出席共产国际五大的回忆属于误记,与史实不符。

(三)赵世炎:作为列席人员参加了共产国际五大,但不是中共代表团的与会代表

关于赵世炎作为中共代表团成员之一参加共产国际五大的说法,来源于与赵世炎同时进入莫斯科东方大学的同学郑超麟的回忆:“共产国际五月开第五次大会,中国代表团除李大钊是由国内去的,另有赵世炎、彭述之也参加了”,“赵世炎的俄文名字‘阿拉金”。附录在《共产国际有关中国革命的文献资料》一书中的《共产国际会议简介》一文,在“第五次代表大会”的题目下说明,中国代表团除团长李大钊外,已查实的中国代表还有罗章龙、赵世炎、王荷波。然而,关于赵世炎参加大会的身份,前引彭泽湘的回忆中很明确地说,赵世炎是由于被抽调到中共代表团去工作而得以列席大会,是大会的列席人员而不是出席会议的代表。另外,从俄文名字来看,共产国际五大速记记录的中共代表团四名代表分别是:瓦诺夫、琴华、刘齐佳、彼得罗夫。而赵世炎的俄文名字,除上引郑超麟的回忆说他叫阿拉金之外,彭泽湘的回忆中也说过阿拉金是赵世炎的俄文名字。这也说明赵世炎确实不在中共代表团的与会成员之列。

(四)罗章龙:不是共产国际五大的中共代表团成员,有可能出席了赤色职工国际三大

关于罗章龙是共产国际五大代表的说法在近年来颇为流行,如《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》一书不但记载罗章龙是出席大会的中共代表之一,而且还记载“大会下设19个工作委员会,中国代表参与委员会工作的情况是:Ванов(音:万诺夫)即罗文虎(罗章龙的谐音),参加农民委员会工作”。《国共携手:中国共产党第三次全国代表大会》《中国共产党第一至第六次全国代表大会代表名录》等书也认为罗章龙作为中共代表团成员参加了共产国际五大。

从原始出处来看,关于罗章龙曾出席共产国际五大的来源只有一个,即他本人的一篇回忆文章说:“1924年6月,共产国际第五次代表大会和赤色职工国际会议在莫斯科召开,中共中央参加会议的代表有守常、荷波和我。守常自北京经满洲里先期到达莫斯科。我与荷波当时已调至中央工作,由上海启程,我们先后经过满洲里,会合于莫斯科,同寓于莫斯科卢克斯(Lux)大旅馆。该旅馆是苏联专门招待国宾的,设备豪华,来自世界五十多个国家的共产党、工人党所派遣的代表几百人云集于此,盛况空前!中国代表团包括共产党、共青团、赤色工会、妇女、各团体工作人员,人数

颇多。”

仔细研读罗章龙的这段回忆,会发现后人从中解读出他参加过共产国际五大的结论,完全是一种误解:第一,罗章龙在回忆中先说当时有两个会议在莫斯科召开,一个是共产国际五大,一个是赤色职工国际会议(即赤色职工国际三大),然后说“中共中央参加会议的代表有守常、荷波和我”,这里“会议”的意思应该是包括了两个会议,也就是他们三人有的参加了共产国际五大,有的参加了赤色职工国际三大,而不是说他们三人参加的都是共产国际五大。第二,共产国际五大于1924年6月17日至7月8日召开,紧接着赤色职工国际第三次代表大会于1924年7月8—21日举行,参加这两个会议的代表均入住在莫斯科卢克斯(Lux)大旅馆,因此罗章龙和李大钊都住在这所旅馆,但并不能说明两人一起出席了共产国際五大。第三,共产国际五大的原始文献表明中国代表是五人,其中中共代表是四人,而罗章龙回忆“中国代表团包括共产党、共青团、赤色工会、妇女、各团体工作人员,人数颇多”。他这里“中国代表团”的意思,也不仅是指出席共产国际五大的中国代表,还应包括来参加赤色职工国际三大乃至青年共产国际四大(1924年7月15—25日)的中国代表,所以他说“人数颇多”,而出席共产国际五大的中国代表只有五人,是不能用“人数颇多”来描述的。

罗章龙的这个回忆,很容易让人认为他出席了共产国际五大,如李星华的回忆就说:“据罗章龙同志回忆,他也是参加共产国际第五次代表大会的代表,但他是后去的,他到莫斯科时,李大钊同志已早到了。”然而史料表明,罗章龙虽然到了莫斯科,却是在共产国际五大结束以后的事了。在1925年1月出版的《中国工人》第3期上,刊登了罗章龙在1924年底写的一篇《出席汉堡第四次国际运输工人大会报告》,其中记载:“本年(1924年)8月12日在汉堡开第四次国际运输工人大会,邀请中国方面遣派代表列席……我接到通知后即于7月初启程,取道西伯利亚,8月初到汉堡。”这说明他出国取道西伯利亚到莫斯科,为的是再去德国汉堡参加第四次国际运输工人大会。然而从时间上来说,当时从中国经西伯利亚到达莫斯科,至少需要10天左右,例如,李大钊说他的旅程“自满洲里来莫斯科,约经七昼夜可达”。罗章龙7月初从上海启程,7月中旬才能到达莫斯科,而实际上共产国际五大在7月8日就已经闭幕了,说明他是赶不上共产国际五大的会期的。既然罗章龙不可能出席共产国际五大,那么他到莫斯科出席的就有可能是赤色职工国际三大了,这是符合他当时中共中央委员兼中国劳动组合书记部副主任职务的。

另外,有两幅留存下来的历史图片也很能说明问题。一幅图片是“出席共产国际五大代表李大钊等人与中共旅莫支部成员合影”(图2),有李大钊、王荷波、彭述之、刘清扬、张太雷、任弼时、罗亦农、赵世炎等。其中,李大钊、王荷波、刘清扬是与会代表,彭述之既是旅莫支部负责人,又是与会代表,其他东方大学学员则是列席会议的工作人员,张太雷是秘书兼翻译。

另一幅是“1924年初夏罗章龙、王荷波、姚佐唐在苏联合影”(图3)。其中,王荷波既是共产国际五大代表,也出席了赤色职工国际三大;姚佐唐作为一名工人代表,出席的也应是赤色职工国际三大(后文还将论及)。罗章龙没有与李大钊等出席共产国际五大的代表一起合影,而是与这两名出席赤色职工国际三大的代表一起合影,这也佐证了他到莫斯科出席的应该是赤色职工国际三大,而不是共产国际五大。

至于《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》一书说“Ванов(音:万诺夫)即罗文虎(罗章龙的谐音)”,则更是一个望文生义的误断。罗章龙虽然使用过罗文虎的名字,却与Ванов(瓦诺夫或万诺夫)并不存在对应的音译关系。如果把“罗”与“诺”、“文”与“瓦(或万)”、“虎”与“夫”看成对应的音译关系,前提则应是Ванов一词由三个独立音节组成,这样才有可能在翻译时做顺序上的颠倒。然而Ванов并不是一个可以拆分的词汇,这也就排除了改变音序的可能性。

(五)姚佐唐:出席的是赤色职工国际三大而非共产国际五大

在前引刘清扬的回忆中提到中共与会代表团中有一工人代表姚作民,李星华在《回忆我的父亲李大钊》中沿用了这一说法。郑超麟的回忆录中也提到在李大钊到达莫斯科不久,“王荷波,还有一个姓姚的工人同志也到了,他们是代表中国共产党来参加第三国际第五次大会的”。经查,姚作民本名为姚佐唐,又名姚祖堂、姚祖长。也就是前引法文版《彭述之回忆录》中所说的铁路工人“唐”(le cheminot Tang)。

刘清扬、郑超麟和彭述之都提到姚佐唐赴莫斯科参加会议,并且留存的历史图片还有一张姚佐唐与王荷波、罗章龙在苏联时的合影,这些情况很容易让人认为他出席过共产国际五大。所以,在1984年就有一篇《姚佐唐是中共出席共产国际五大的代表之一》的文章,认为“可以确定,姚佐唐是中共出席共产国际第五次代表大会的代表之一”。此后,凡是姚佐唐的传记以及相关论著都无一例外地记述他出席过共产国际五大,其中包括近年来的一些党史著作,如2011年出版的《中国共产党创建与上海》、2015年出版的《中共三大轶事》和《中共四大轶事》等。

《姚佐唐是中共出席共产国际五大的代表之一》一文之所以认为姚佐唐出席过共产国际五大,共列出了四条根据。细读这四条根据会发现,其所使用的史料均为根据回忆材料而作出的推断,并没有任何原始文献的支持。

第一条是“罗章龙曾于1926年写过《革命战士集》一书,其中最后一篇题为《一个铁路工人的自述》,据罗章龙近期回忆证实,‘这个铁路工人即姚佐唐。姚佐唐是1924年共产国际第五次代表大会的中国代表团成员之一,并在随后召开的赤色职工国际第三次代表大会上发了言(见1972年第一期《亚非人民》俄文版杂志)”。据笔者查看罗章龙的《革命战士集》一书发现:一是那篇文章的题目实为《一个参战工人的回忆》,而非《一个铁路工人的自述》;二是文中所记均为姚佐唐在1925年带领铁路工人支援冯玉祥国民军在河南作战的经历,并无一句提到赴莫斯科出席国际大会的内容。而该文在罗章龙回忆之后接着就得出“姚佐唐是1924年共产国际第五次代表大会的中国代表团成员之一”的结论,显然是非常牵强的。反倒是最后一句“在随后召开的赤色职工国际第三次代表大会上发了言”的史料来源更为可信,说明姚佐唐出席的应该是赤色职工国际三大。

第二条是1928年8月曾与姚佐唐同时关押在南京首都司令部监狱的王凯(又名王井东,王荷波的胞弟)在回忆材料中提道:“1924年,王(荷波)与姚佐唐等同志去莫斯科开会……姚佐唐、王荷波等三人在莫斯科参加共产国际五大时还留有合影照片。”这个回忆材料及其所说的合影照片,只能说明姚佐唐与王荷波一起去莫斯科开过会,而不能据此断定参加的就是共产国际五大。

第三条是“李星华同志所著《回忆我的父亲李大钊》一书中说,赴苏参加共产国际五大的中国代表有一人名为姚作民,据查此人实系姚作唐”。李星华的说法属间接史料,源于刘清扬的回忆,而刘清扬的回忆也同样存在着不准确之处,这在前面已经有所述及。

第四条是共产国际在会前给中国共产党的信中“要求中共出席大会的代表有广泛的代表性,兼顾到中央和地方区委,兼顾到工人、妇女、青年等,所以中共确有一名青年工人代表参加了共产国际第五次代表大会。当时姚佐唐年仅27岁,曾领导和参加了陇海、京汉铁路大罢工,为北方工人运动的著名青年工人领袖,……故1924年党中央正式派遣他去莫斯科开会是完全有可能的”。这一条也属于推断,因为共产国际关于与会代表“兼顾到工人、妇女、青年”的要求,指的是既要有工人代表,也要有青年代表,而并不是说工人和青年要集于一人之身,并且也不能据此推断出推选的工人代表就是姚佐唐。

可见,关于“姚佐唐是中共出席共产国际五大的代表之一”的说法其实是不能确定的。非但如此,从共产国际五大的速记记录来看,可以确定的是姚佐唐并非出席共产国际五大的代表。从本文前述已确认的五名与会代表来看,工人代表有王荷波,妇女代表有刘清扬,青年代表有卜士奇,已经达到了“兼顾到工人、妇女、青年”的要求。这种以原始文献为依据所得出的结论,证实了姚佐唐不是出席共产国际五大的中共代表团成员。从姚佐唐在赤色职工国际第三次代表大会上作过发言的史实来看,可以推断他参加的应该是赤色职工国际三大,即他是出席赤色职工国际三大的与会

代表。

(六)张太雷:不是出席共产国际五大的与会代表,可能是中共代表团的秘书兼翻译

关于张太雷是出席共产国际五大的中共代表团成员之一的说法,只有前引《彭述之回忆录》中的一条史料。在《彭述之回忆录》中还记述:“1924年7月15日左右,我和张太雷、铁路工人‘唐和刘清扬一道返回中国”,“从莫斯科到西伯利亚—满洲里边境,我们在同一间火车包厢里待了8天,呼吸、吃饭、睡觉、聊天、阅读和看着窗外彼此相连的田野和森林”。从这个记述来看,估计是因为彭述之自己是共产国际五大代表,会后又与这三人一路同行回国给他留下了深刻的印象,从而在后来回忆时把这三人全都记成了共产国际五大的与会代表。而据张太雷夫人王一知的回忆:“后来我还知道,太雷在苏联曾列席共产国际第五次代表大会,……协助中国代表团作了不少工作。”这说明张太雷只是协助中国代表团工作的列席工作人员。罗章龙的回忆曾说张太雷在共产国际五大期间“任中共代表团的秘书兼翻译”,尽管这个回忆也是一个孤证,不过,与王一知关于张太雷列席大会协助中共代表团工作的说法有吻合之意,因此是有可能的。

四、结论

根据以上考订,出席共产国际五大的中国与会代表共有五人,即李大钊、王荷波、刘清扬、彭述之、卜士奇,其中前四人为中共代表团成员,后一人为青年共产国际代表团成员。而以往把陈独秀、罗章龙、姚佐唐、赵世炎、彭泽湘和张太雷等人也列为与会代表的说法,均是不成立的。这一考证结果,不但解决了原始文献速记记录中的“與会代表”(表2)和“资格审查材料”(表3)相吻合的问题(表4),而且也解决了原始文献与当事人回忆相吻合的问题,对于结束史学界长期以来对于这一史事众说不一且颇多错讹的状态,应该说是非常有意义的。

[作者系法学博士,青岛大学马克思主义学院教授]