数学探究活动课设计“四步曲”

2021-11-03吕增锋

吕增锋

摘 要:从探究材料出发设计数学探究活动课,一般要经历“解读探究材料,分析育人功能”“明确探究类别,制订学习目标”“剖析探究难点,构建认知联系”“设计探究问题,形成教学流程”四个步骤。以《祖暅原理与柱体、锥体的体积》一课为例具体解读这四个步骤。

关键词:数学探究活动课;教学设计;祖暅原理;微积分思想;化归思想

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)指出:“数学探究活动是围绕某个具体的数学问题,开展自主探究、合作研究并最终解决问题的过程。”数学探究活动是“综合提升数学学科核心素养的载体”之一,它有助于学生经历数学研究的过程,体验发现、创造的激情;有助于培养学生勇于质疑和善于反思的习惯,培养学生发现、提出、分析、解决数学问题的能力,发展学生的创新意识和实践能力。为此,新课标特意在必修课程中安排了6课时,在选择性必修课程中安排了4课时,共计10课时的“数学建模活动与数学探究活动”。

虽然在平时的数学教学中,教师也会穿插一些探究活动,但是常常局限于一节课的某个或某些环节, 不会以探究活动的形式组织整堂课的教学。因此,很多教师缺乏数学探究活动课的教学经验。最近,我市举行了优质课评比活动,教學内容是人教A版高中数学(依据新课标编写的新教材)必修第二册第八章《立体几何初步》中《探究与发现》栏目的“祖暅原理与柱体、锥体的体积”,这是一节典型的数学探究活动课。下面,以这节课为例,谈谈数学探究活动课设计的“四步曲”。

一、解读探究材料,分析育人功能

数学探究活动的材料可以选自课外的拓展资源,也可以直接采用教材中《探究与发现》栏目提供的学习材料。不论选用哪种材料,首先都要对其进行深入的解读。不同于一般的教学内容,数学探究活动的材料往往具有很强的综合性和研究性,问题思考与 解决的过程往往直指数学核心素养的“中枢”。因此,数学探究活动不能被零碎的知识点束缚,对探究材料的解读要在关注“四基”“四能”的同时,着重分析其潜在的育人功能。以育人功能统领知识点和思想方法,设计教学活动,才能更好地发挥数学探究活动的应有价值。

“祖暅原理与柱体、锥体的体积”探究材料,从表面上看,由“祖暅原理”与“应用祖暅原理求柱体、锥体的体积”两部分组成;通过深入解读,可以发现其蕴含的育人功能非常丰富。

首先,“祖暅原理”具有丰富的数学文化功能。“祖暅原理”是中华民族的数学瑰宝,其萌芽于刘徽对《九章算术》中球体积公式精准性的质疑,形成于祖冲之父子对球体积公式另辟蹊径的推导,其产生、发展的过程具有丰富的历史文化背景。

其次,“祖暅原理”具有独特的数学思维功能。“幂势既同,则积不容异”这短短的一句话至少包含了两大数学思想:一是“祖暅原理”本身蕴含的微积分思想,即通过比较几何体的“切片”面积推断整体体积关系,蕴含着“无限分割与叠加”的思想;二是“祖暅原理”运用中体现的化归思想,如把复杂的几何体转化为简单的几何体,把陌生的几何体转化为熟悉的几何体。这两大数学思想是“祖暅原理”的精髓,也是本节数学探究活动课教学的重点。

再次,“祖暅原理”具备容易迁移的应用价值。利用“祖暅原理”,不仅可以求球、椭球、双曲体等空间几何体的体积,而且推广到平面中还可以推导不规则曲线所围成的图形的面积。

最后,“祖暅原理”还有良好的德育功能。我们既要倡导学习刘徽、祖冲之父子在数学研究中表现出来的勇于质疑、开拓创新的理性思维与科学精神,还要反思我国古代数学的不足。比如,“祖暅原理”比西方文献中称“卡瓦列里原理”早了1000多年,为何西方人只认“卡瓦列里原理”而不识“祖暅原理”?问题究竟出在哪里?

二、明确探究类别,制订学习目标

探究材料为数学探究活动提供了原始的素材,接着要在明确探究

活动类别的基础上,对探究材料进行加工,如调整内容次序、删减无关内容、增加拓展内容等。一般情况下,数学探究活动按照探究内容,可以分为发现知识的探究和应用知识的探究;按照完成方式,可以分为思维性探究、观察操作性探究、模拟实验性探究。不同的数学探究活动类别,其学习目标的定位是不同的。比如,发现知识的探究关注的是数学知识的获得,包括对数学概念、数学定理、数学公式等的探究;思维性探究更多的是一种思考推理活动,追求对数学结论的严密逻辑推理。

“祖暅原理与柱体、锥体的体积”探究材料中,既包含知识的发现,又包括知识的应用;既有思维的探究,又有观察操作的探究。因此,本节数学探究活动课的学习目标应该兼容并包,具体如下:

1.了解“祖暅原理”的历史背景及产生过程,通过观看信息技术的演示、经历动手操作的过程,理解“祖暅原理”的内涵,直观感受其合理性,体会其中蕴含的微积分思想。

2.利用“祖暅原理”进行柱体体积、锥体体积的转化,体会转化过程的合理性,体会化归思想。

3.在了解“祖暅原理”应用价值的基础上,体会我国古代数学的伟大成就,反思其中的不足。

三、剖析探究难点,构建认知联系

在教学数学探究活动之前,还要明确:学生会面临怎样的困难?探究的问题是否超出了学生的已有认知?如果超出了,用怎样的方式分解探究的难度?这些问题的思考与解决过程实际上决定了数学探究活动的教学流程。对此,教师不能局限于对知识的“点”式理解,而要站在系统的高度,从“网”的视角厘清关键知识点与先前知识、后续知识、类似知识甚至相反概念之间的逻辑关系,以构建认知联系,体现思维脉络,从而确保数学探究活动的顺利进行。

《祖暅原理与柱体、锥体的体积》一课,微积分思想与化归思想是探究的重点和难点。因此,教学的重心应该放在帮助学生构建两大数学思想与已有经验之间的联系上。

对于微积分思想,学生不仅经常耳濡目染,而且在学习“球的体积公式”时刚刚接触过——先把球分割为若干个“小锥体”,再累加。因此,类比球的体积公式的推导过程,就可以获得“祖暅原理”的推导思路。

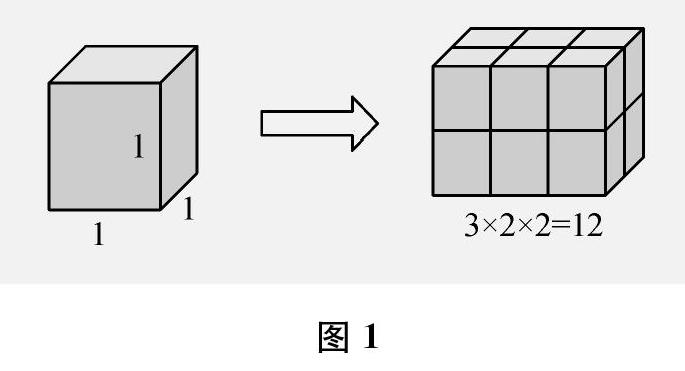

化归思想涉及不同几何体之间的体积转换,学生在这方面的经验显然不足,因为无论是柱体体积公式,还是锥体体积公式,新教材都没有给出推导过程。但是,如果回顾小学时长方体体积公式的推导过程,还是能找到化归思想的影子:如图1所示,先定义棱长为1的立方体的体积为1,那么任何长方体都可以转化为单位立方体的和。在此基础上,借助“祖暅原理”,所有柱体的体积都可以转化为长方体的体积,而所有柱体都可以分为三个等体积的锥体。由此,学生对化归思想的理解自然水到渠成。

四、设计探究问题,形成教学流程

问题是数学探究活动的驱动力,是帮助学生完成探究的脚手架,可以有效地降低探究的门槛,从而使得数学学习成为有限的“再发现”和“再创造”过程。问题源自对探究任务的细分,其目的在于把相对宏大、复杂的探究任务分解为一个个相对独立又紧密联系的子任务。然后,以这些问题为导向设计探究活动的流程。

《祖暅原理与柱体、锥体的体积》一课主要由原理的发现、证明、应用、反思四个探究任务组成。下面,围绕这四个任务设计具体问题。

【探究任务1】 “祖暅原理”的发现

球的体积公式的推导有多种方法。教材中采用的是“无限分割”的思想,把球分割成一个个近似的“小锥体”,然后累加“小锥体”的体积,就可以获得球的体积。实际上,我国古代数学家曾通过“牟合方盖”体积与其内切球体积之间的比例关系推导球的体积公式。为什么可以这样推导呢?其中蕴含着怎样的数学原理?请查找相关文献,了解“牟合方盖”与球的体积公式推导的历史背景。

问题1 1: 我国古代数学家是利用什么数学原理来推导球的体积公式的?

问题1 2: 你能用自己的语言描述“祖暅原理”吗?

通过对比球的体积公式的推导思路,了解“祖暅原理”的产生背景,初步体会“祖暅原理”的应用价值。

【探究任务2】 “祖暅原理”的证明

打开一包A4打印纸,此时纸张自然堆积成一个长方体,然后把所有纸倾斜一个角度,使纸张堆积成的几何体形状发生改变,那么两个几何体的体积有没有发生改变?(借助电脑动态演示)

问题2 1: 两个几何体的高度有没有改变?每一张纸的面积有没有改变?

问题2 2: 这些纸叠加后形成的几何体体积有没有改变?

问题2 3: 在高度不变的前提下,你还可以用这些纸叠加形成哪些形状的几何体?这些几何体的体积相等吗?

通过动手操作以及电脑演示,揭示“祖暅原理”背后的微积分思想,直观感知“祖暅原理”的合理性。

【探究任务3】 “祖暅原理”的应用

根据“幂势既同,则积不容异”这一原理,我们可以推导任意柱体、锥体以及球的体积公式。

问题3 1: 对于任意一个棱柱或圆柱,你能找到一个与之体积相等的长方体吗?这个长方体应该具备什么条件?由此可得,任意柱体的体积公式是怎样的?

问题3 2: 两个底面积与高分别相等的锥体,其体积相同吗?为什么?

问题3 3: 任意三棱柱都可以分为三个三棱锥,这三个三棱锥体积相等吗?为什么?

问题3 4: 三棱锥的体积公式能否推广到一般棱锥?为什么?

问题3 5: 如图2所示,左边是一个半球,右边是一个底面半径与高都为半球半径的圆柱挖去一个圆锥后得到的几何体,你能证明这个几何体的体积与半球的体积相等吗?

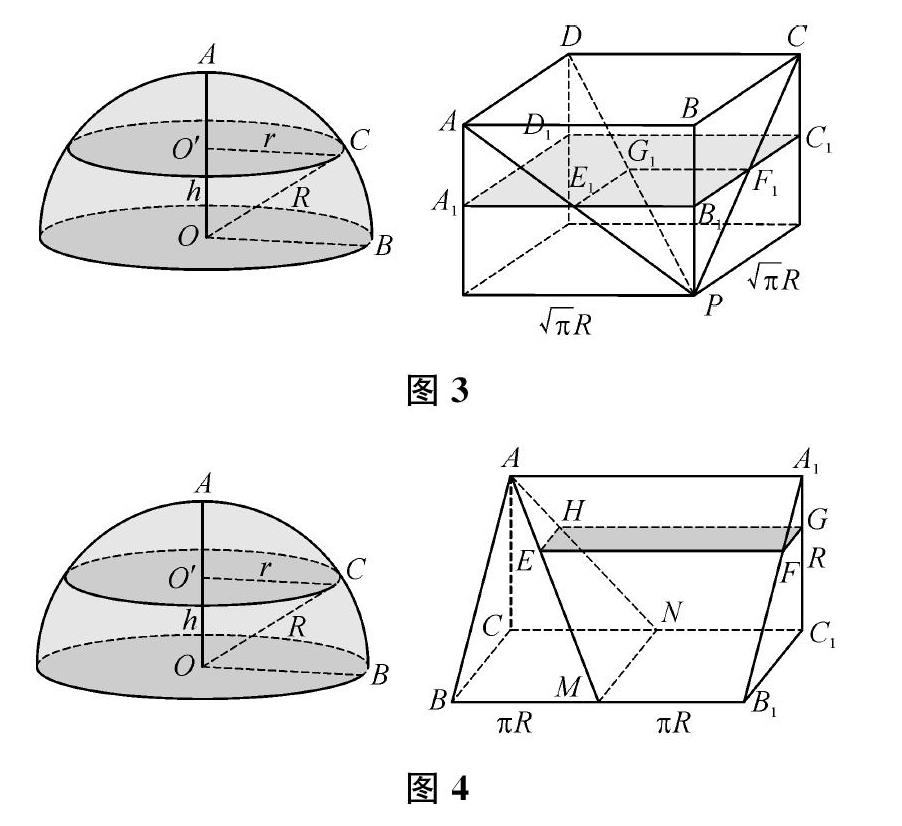

问题3 6: 你还能构造其他几何体来推导球的体积公式吗?(图3、图4所示是两种参考方案)

问题3 7: 应用“祖暅原理”求几何体的体积蕴含着怎样的数学思想?你能利用这一思想方法求其他几何体的体积吗?

问题3 8: “祖暅原理”能否推广到平面图形中?请举例说明。

以长方体作为体积公式推导的“母体”,以相似比作为面积转化的依据,通过由易到难、由特殊到一般的问题设计,让学生不断经历“祖暅原理”的应用过程,掌握体积转化的技巧,体会化归思想。其中,问题3 6、3 7与3 8可以作为学生课后的探究任务。

【探究任务4】 “祖暅原理”的反思

直到17世纪,意大利数学家卡瓦列里才给出了类似的结论,比我国晚了1000多年。但遗憾的是,西方人只认“卡瓦列里原理”而不识“祖暅原理”。我国古代的数学成就几乎都无法逃脱不被认可、不易推广的困境。

问题4 1: 从数学的严密性上分析,“祖暅原理”不被认可的原因是什么?

问题4 2: 为什么我国古代的数学成果不易推广?

在提升民族自豪感的同時,也要让学生明白自身的不足。“祖暅原理”本质上是微积分思想的产物,可惜我国古代没有研究它的严格证明(如果进一步抽象的话,说不定会诞生中国版的微积分理论)。我国古代数学没有实现符号化,往往用一些生涩难懂的语句来表达,不是专业人士根本理解不了,这就使其难以普及。问题4 1与4 2可以作为小组合作学习的任务,以学术报告的形式呈现。

参考文献:

[1] 张伟.祖暅原理的由来及证明[J].重庆教育学院学报,2010(3).

[2] 张艳娇.谈“数学建模活动与数学探究活动”如何在教科书中落实——以人教A版高中数学教科书为例[J].中学数学杂志,2020(9).

*本文系2021年浙江省教研课题“基于核心素养的高中数学课堂改进的实践研究”(编号:G2021073)的阶段性研究成果。