解析代孕现象背后的监管问题

2021-11-03宋扬

宋扬

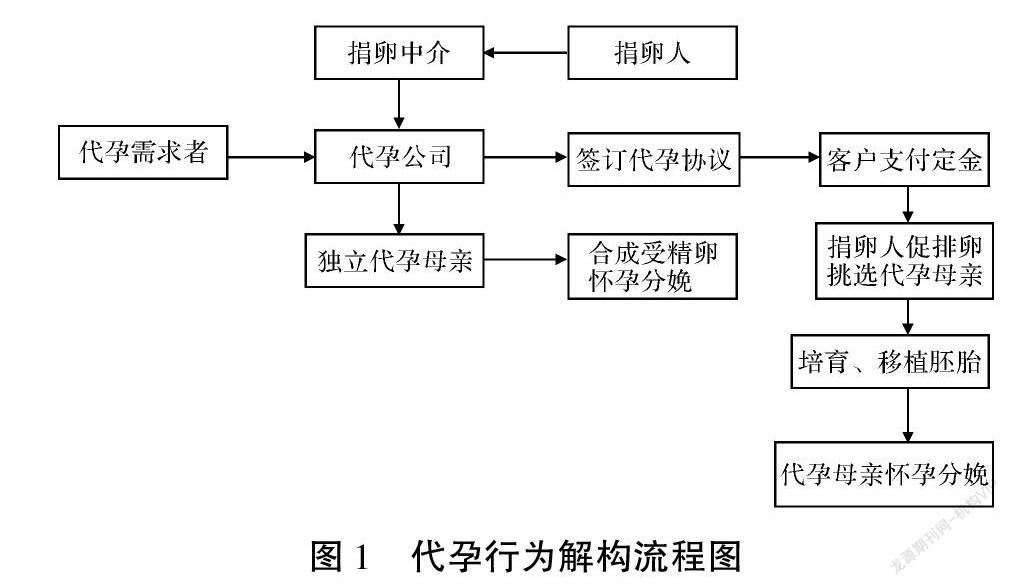

摘要:近年来,频发的代孕案件暴露了当前代孕监管环节的缺陷,代孕行为在个人层面上贬损了女性的人格价值,在社会层面上打破了传统家庭单位,使得社会风险大大增加,因此,加强代孕监管刻不容缓。代孕监管难题在于代孕行为“数量多,打击难,取证难”,同时立法上对于代孕公司和中介的规制还不完善。实践上,代孕链条复杂,涉及的监管部门众多,监管机构职能交叉。加强对代孕行为的监管,应加快对代孕中介方、代孕机构规制的立法,合理配置对代孕信息的横向和纵向监管权力,加强医疗器械流通监测,协调各部门联动打击代孕。

关键词:代孕监管主体;代孕信息;权限配置

中图分类号:D922.16文献标识码:A文章编号:2095-6916(2021)19-0039-03

代孕一词最早源于《时代》(Times)杂志,“surrogacy mother”一词用于形容那些利用人工生殖技术代替他人怀孕并生育的女子,故有人将这类女性称之为代理孕母。关于代孕概念的定义,有学者认为代孕行为就是“由于妻之子宫无法生育,采用人工手段将夫之精子和妻之卵子在体外人工受精形成人工胚胎,将胚胎植入他人的正常子宫内,借助他人的子宫生长出与夫妇有相同遗传基因的子女,此分娩者称为代孕亲。”[1]但该定义忽视了大量胚胎仅有夫或妻一方基因的代孕情况,属于狭义上的代孕定义。结合现实情况,代孕首先是利用人类辅助生殖技术达到怀孕目的的行为,排除了自然交配这一怀孕手段。其次是代孕行为中存在委托关系,由委托代孕者委托代理孕母孕育生命。最后是代孕的概念应当明确代孕目的,即孕母经历一系列妊娠过程产子后,由委托代孕者取得婴儿的亲权。因此,代孕概念可以归结为:委托者委托他人采用人类生殖辅助技术代为怀孕,并最终取得孩子亲权的行为。

一、代孕监管现状

(一)代孕监管的立法背景

第一,法律法规。我国并无针对代孕的专项法律,其他部门法律也只在代孕行为背后的法律权益上有所涉及,对代孕行为的监管条文散见于各个规章或规范文件中。2015年国务院常务会议将《人口与计划生育法》修正案草案提请全国人大常委会审议,审议过程中对于是否明确规定“禁止以任何形式实施代孕”这一问题,理论界和实务界皆存在较大争议,因此该表述没有正式写入《人口与计划生育法》中。

第二,部门规章及规范性文件。我国原卫生部(现国家卫生健康委员会)及其他相关部门颁布的僅有16部现行有效的部门规章及规范性文件,明确规定了代孕行为的只有国家卫生部(现卫健委)2001年2月颁布的《人类辅助生殖技术管理办法》(以下简称《办法》)与《人类精子库管理办法》。2015年,国家卫计委等12个部门联合发布《关于印发开展打击代孕专项行动工作方案的通知》。值得注意的是,以上几部规章文件在规范人类辅助生殖技术临床应用上发挥了指导作用,但由于制定时间较早,对于目前越发成熟的代孕产业链,现行监管模式已经不足以应对当下的社会矛盾。

(二)代孕监管的实践困境:“数量多,打击难,取证难”

一是代孕行为激增,监管立法模糊。根据中国裁判文书网数据显示,我国代孕案件自2015年起呈明显上升趋势:2015年涉及代孕的案件仅12起,到2016年该数据翻了一番达到24起,后三年数据持续上升并于2020年增至129起。

值得注意的是,国家政策也成为代孕机构大行其道的“借口”。2015年全国人大常委会决定修改《人口与计划生育法》第十八条,即允许一对夫妻生育两个子女,开放了二胎并删除了原草案“禁止代孕”的条款,使得公众对国家管控代孕的态度产生了误解,认为此次修订等于支持代孕。有学者认为2015年《人口与计划生育法》修订的目的在于进一步放开我国人口生育限制,含有鼓励生育的倾向,与“禁止代孕”二者不宜同时规定[2]。多种因素使得代孕需求者基数扩大,代孕监管已成难题。

二是捐卵、代孕宣传无孔不入,打击难。代孕行业发展的黄金时期是在2016年“魏则西事件”以前,许多代孕公司及中介直接通过主流搜索引擎投放“试管婴儿”相关的竞价排名广告,单是广告投放吸引来的“顾客”量已十分客观。经过近些年来不断严打整治主流媒体平台广告投放问题,搜索引擎监管趋严,代孕公司及中介多采取自媒体平台发布软文的方式来获取客源。

三是孕母招募方式隐蔽,取证难。代孕母亲的招募对于代孕机构而言十分关键。当前代孕行业一般有两种方式招募孕母:一种是转介绍,即已经成为代孕母亲的人发展下线或介绍熟人加入,另外一种是给陌生人打电话广撒网,询问是否有代孕意愿。两种方式看似大海捞针,但被联系对象也经过了一定的筛选,代孕公司会重点关注从事较低端服务业的女性,典型的如洗浴按摩行业。如果该女性来自经济欠发达地区,代孕公司会重点询问她们是否有做代孕母亲的意愿,从而更精准地招募代孕人员。相较于代孕广告,孕母招募的方式更加隐蔽、私密,往往是监管部门查封非法代孕机构之后才能发现孕母招募行为。

二、代孕监管困境的多维度剖析

(一)代孕灰色领域相关立法缺位

我国法律制度对于医疗机构开展人类生殖辅助技术进行了严格规定,但其实大量的代孕行为出现在非医疗机构,即地下代孕市场,但现行法律规章缺乏对非医疗机构和中介机构的监管规定。《办法》第四章第二十一条规定:“违反本办法规定,未经批准擅自开展人类辅助生殖技术的非医疗机构,按照《医疗机构管理条例》第四十四条规定处罚。对有上述违法行为的医疗机构,按照《医疗机构管理条例》第四十七条和《医疗机构管理条例实施细则》第八十条的规定处罚。”即关于我国“非医疗机构”从事人类辅助生殖技术的,并不能依照《办法》而是要依据《医疗机构管理条例》进行规制处罚。姚军教授对此进行扩大解释,认为我国境内所有开展含代孕的人类辅助生殖技术活动均属“疗”的范畴,均须受《办法》和《医疗机构管理条例》的规制以及卫生行政机关的依法监管[3]。尽管可以通过解释将非医疗机构纳入管理范围,但介于顾客和非医疗机构之间的代孕中介机构的监管依旧处于真空状态。特别是海外代孕案件中代孕医院往往位于海外,活跃于国内的多为代孕中介机构。除此之外,对于代理孕母和委托方是否应该纳入监管范围,由谁监管,也未明确规定。