尚在围城之中

——论电影《我的姐姐》的虚假二元对立与男权话语

2021-11-02刘鹏

刘 鹏

(鲁迅美术学院大连校区传媒动画学院,辽宁 大连 116650)

《我的姐姐》上映后,豆瓣的评分一度高开低走,现在堪堪维持在7分左右。影片淡化姐姐最终选择的开放性结局引发了当下社会某些女性主义者的强烈批评。“姐姐”的选择不再是一个传统父权社会重男轻女现象的简单讨论,而是成为某些女性主义者打着女性旗号进行言语审判的客体对象。正如女性理论本身的断裂、破碎和不成体系一样,一些观众将个体经验代入其中,将传统社会伦理与女性自我实现的探讨场域变成制约当下社会女性自我实现的对立面。本文对这部关注社会现实的电影引起的争议结果不予置评,仅从女性电影的叙事角度探讨引起巨大争议的原因。

一、“弱”男性与“强”女性的高下之争

近年来,中国电影中的女性形象越来越丰富,辐射的范围也越来越广泛。女性电影通过关涉现代社会中女性成长、爱情、婚恋、家庭、职业和伦理道德等方面与男性以及父权社会的复杂纠葛反观女性的个体身份、认同焦虑和精神世界,进而折射现代社会女性意识自我觉醒的历史进程。

女性电影通常基于特定社会历史环境下复杂多元的女性身份、个人际遇和个体选择,以及对某一特殊女性群体的关照,表征女性的社会地位和女性意识的觉醒程度,并试图打破男性视域下被观看的他者符号能指,表述女性视角下的生命体验和自我言说。

在消费社会语境之下,以女性作为主要角色的电影通常将女性化作男性的欲望客体,利用女性身体以及情色符码自然地编排电影叙事进程。建构女性电影批评理论的核心人物劳拉·穆尔维借用精神分析理论,将父权社会之下观众对电影中女性角色的认同阐释为具有性别差异的二元对立的“凝视”:男性是具有恋物和偷窥倾向的欲望主体,而女性是被观看的欲望对象。而《我的姐姐》是一部特殊的女性主义电影,电影的主角并没有被设定为惯常女性电影中的母亲、妻子形象,而被设定为在奉行男权价值观念的现代社会中苦苦寻找自身定位的青年女性形象——“潜在”的女性形象。

影片中的女性美是集体缺失的,这从中性形象的安然、年华不再的姑姑、个性乖张的表姐等女性人设就可以看出来。或许是因为安然父亲重男轻女导致安然的自我认同指向男性,或许是因为寄养在姑姑家时遭遇表哥的暴力对待和姑父的性骚扰,使得安然选择隐藏自己的女性特质,以中性形象示人。安然具有多重身份,但却唯独不是劳拉·穆尔维所谓的用于吸引、挑逗男性欲望的被“凝视”的女性身体。在安然的身上似乎有一种反凝视的倾向,虽然善良但不温柔,虽然娇小但不可人,看不到传统伦理道德对女性的询唤。同时,安然衣着朴素,一头干练的短发,也看不到女性的似水柔情。正如波伏瓦所说“女人并不是生就的,而宁可说是逐渐形成的”那样。因为家庭的原因和被寄养的生存环境,安然性格独立、好胜、要强,同时也非常急躁,内心的暴躁火焰很容易被周围环境所触发,具有强烈的自我保护欲望。安然的身上没有“虽贱为蚍蜉但仍敢撼树”般与整个权力社会对抗的动人精神力量,但却有一种独立自强、拼搏向上的生命力和试图掌控自我人生轨迹的主体性建构。这种角色设定拒绝用女性的身体符码来结构影像,回避了男性对女性的“凝视”,颠覆了女性电影中性别的构建方式。此外,这种“对抗性凝视”因立足于消除“凝视”的权力性,同时也具有对女性身体和传统社会女德询唤的解构色彩。尽管影片以中性风格遮蔽了男性的目光,但是却受到了部分女性主义者的审判。影片对安然中性化形象的设定使得影片在探寻女性特质、女性价值、女性诉求和情感危机方面止步不前。

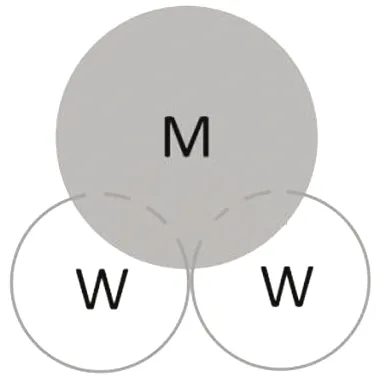

另一方面,女性电影的角色设定惯例是男性处于边缘状态,所有的剧情走向由女性的抉择而牵引生发。自古以来,男性在男权社会当中处于绝对的核心地位。男权社会赋予男性超越女性的特权和统治地位,女性处于社会政治、经济、文化的边缘地带。女性诉求被漠视,女性权力被遮蔽。同时,女人以妻子、母亲的身份退守家庭,依附于男性。影片《我的姐姐》所要言说和批判的男权社会建构的男女不平等与此相同。现代社会沿袭传统社会伦理重男轻女封建思想所导致的男女在社会地位的不平等和权力上的不均衡可用图1表示。女性处于社会的底层,女性的生存空间和社会存在被男性侵占和遮蔽。

图1 影片欲言说的重男轻女现象(M:男人,W:女人)

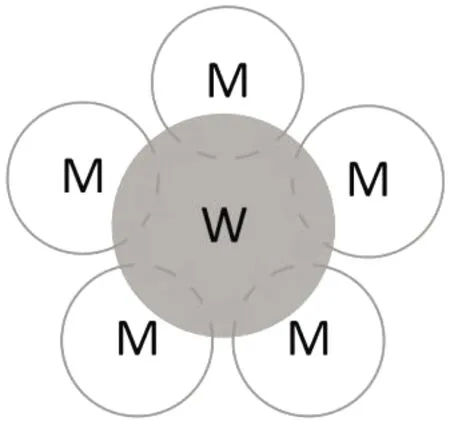

但实际上,《我的姐姐》这部影片的男性角色不仅在社会阶层上被边缘化,在父权社会崇尚的、以男性作为主体定义的道德层面也同样被边缘化甚至是极端负面化。与此相对的则是影片中的姑姑是甘愿奉献牺牲的传统女性形象,安然是试图挣脱因袭传统社会伦理的家庭和社会牵绊的自由女性形象。这种戏剧化的二元对立的设定使得影片中的女性角色先验地占据了道德主体地位。影片全盘否定男性他者,无论是成年的男友、弱小的弟弟,还是男性长辈,统统地划归到安然的人生对立面,并决绝地用负面标签定义占据社会主体的男性他者——暴力、稚嫩、懦弱、偷窥、游手好闲、嗜赌如命。这些标签对应着影片中重男轻女的父亲、稚嫩弱小的弟弟、游手好闲的叔叔、软弱没有主见的男友、对安然使用暴力的表哥、暴怒无能的大伯,以及中年时的变态偷窥者、老年时又时刻需要女人照顾的病患累赘姑父。而这些被负面标签化的男性角色并不是传统社会伦理所推崇的男性形象。正如图2所示,影片实际上所刻画的是与传统男尊女卑的社会现象恰恰相反的“女尊男卑”的道德画卷。男性的负面标签和女性的不柔美使得影片在铺垫重男轻女的传统思想和现代女性自我价值实现的路上走得过于极端。男性的负面形象激起的是对无所作为的愤怒,而女性的身体、欲望则在理想面前被深深地掩藏。这种女强男弱的设定可谓推动剧情发展的实用技巧,但不可谓高级。这是一种真正男性的缺席和虚假女性的在场,这亦是男女性别倒置的男性话语表述方式,使得影片的叙事具有深刻的矛盾,即试图用男性话语解构男权社会的男性主体性。

图2 影片实际上言说的“女尊男卑”的现象

马克思主义女性主义认为,男权制社会中男性的价值代表着社会的价值,男性在公共领域的劳动被社会认可并予以高度评价。而女性在私人领域的劳动如怀孕生子、照顾老幼等被认为是没有交换价值而予以无视。但是本片恰好相反。影片将代表社会价值的男性形象极端负面化,进而与安然占据道德高位、追求自我实现的女性形象对比。从“弱”男性与“强”女性二元对立这一视角来看,影片显然是打着现实主义旗号的戏剧化设定的虚假寓言。在安然的身上充满矛盾地交相辉映着复杂的女性主义思想光芒。这使得安然在抱怨传统社会伦理重男轻女习俗的同时,一方面认为这是一个公平公正的社会,女性通过摆脱社会和家庭的羁绊,通过自由、自主、自我的女性自治实现女性的自我价值;另一方面认为通过知识可以使得女性获得权力,进而改变女性的边缘地位,解构男权社会以男性为中心建构的话语体系;再一方面,在极端负面化男性形象的同时,又通过在父母墓前的诉说将女性个体的自我认同指向父权社会对女性的认同。

二、父权制家庭意识形态与女性家庭角色嬗变

传统社会伦理在家庭中推崇儒家礼制,即以家族男性为中心构建的男尊女卑制度。女性处于父权和夫权的双重掌控之下,出嫁前需学习“三从四德”,出嫁后应“夫君话,就顺应”。在这种家庭文化的浸染之下,女性作为依附于男人的存在,丧失了个体意识和个人权益。随着中国社会由传统向现代迈进,作为历史范畴的家庭的演变仍在继续。家庭的地位、结构和功能发生了巨大的变化。五四运动以后,中国传统文化受到西方文化的猛烈冲击。强调个人本位、彰显个人权利、激发个人潜能的西方个人主义思潮与强调家庭本位、恪守纲常伦理、尊崇家国一体的儒家思想形成了尖锐的对立。这导致了家庭的核心地位在人们思想层面的瓦解和松动。中华人民共和国成立之初,以阶级斗争为纲的指导思想深入到中国社会的各个角落,家庭在政治风波当中动荡飘摇,血脉相连的亲情在政治取向的极端发展之下被撕裂,家庭伦理的失据和无序导致家庭的温情成为遍寻不见的乡愁。而中国的改革开放和独生子女政策则进一步导致家庭的格局和重心发生了根本性的变化。曾经强大的父权被社会生产方式的变革动摇了存在的根基,家庭的重心由“尊老”指向了“爱幼”,传统的“父权制”家庭向现代的“民主制”家庭开始转化。在此过程中,女性的家庭地位和社会地位受到马克思主义女性主义的核心理论影响发生了翻天覆地的变化,但个人本位主义的崛起导致家庭的整体利益面临着严峻挑战。

一般而言,电影叙事中原生家庭解体并重构的原因为夫妻性格不合、丧偶或者是第三者插足,而《我的姐姐》则为无法抗拒的意外车祸。影片开头,警车铃声大作,闪烁的警车灯光在一辆翻倒的搬家公司卡车上方忽隐忽现,家具散落一地。消防队员在奋力地切割已经变形的车门,试图营救困在里面的人。车内,一个只露出半个头部的模糊女人形象毫无生气地靠在座位上。晃动的镜头从一个戴着手表、伏在方向盘上的男人身上掠过,遥遥指向背景悬挂着的一张笑意盎然的一家三口照片。破碎的玻璃上透射着消防战士和救援护士的忙碌景象,一个瘦小的落寞身影茫然地矗立在车祸现场。警察询问那名木然的女孩和死者的关系。她想了想,愣愣地用方言回答道:“女儿,我是他们的女儿。”代表男权社会律法的警察对安然女儿身份的质疑体现了父女之间的罅隙与裂痕。同时,这种质疑也意味着社会大众对安然作为女儿失范的道德谴责。父亲手机拨打的电话号码甚至与安然的女儿身份无法建立丝毫的关联。漂浮的能指再次游移,安然的身份需要警察进一步查询才能得到印证。

传统意义上,一儿一女构成了中国文字的“好”,一家四口也意味着家庭的温馨美满。导演却通过车祸现场这样惨烈的方式呈现了这个碎裂的家庭。剧变来临导致家庭的解体和重构,将原本已然式微的父权掌控的家庭格局转由姐姐安然掌控,并将姐姐家庭边缘的地位重置为中心。在现实语境下,原本父亲掌控的家庭律法本就摇摇欲坠,在发生意外事故的当下,更是分崩离析。在现代与后现代思潮的混杂语境之下,导演消解了传统意义的“好”字。

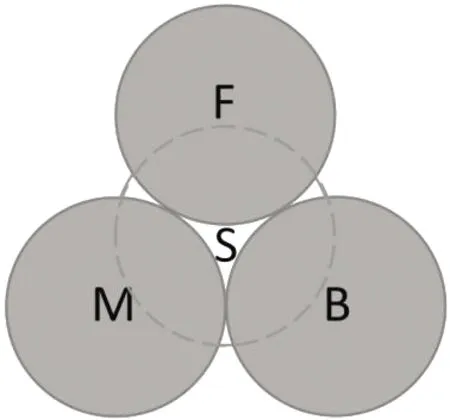

然而看似是车祸导致了家庭的解体和重构,实际上则是父亲的重男轻女观念已然使得四口之家岌岌可危。父女同城并不相见,姐弟血亲互不熟识。尽管在社会层面上女性跟男性一样拥有学习、工作和追求自我实现的权利,但在家庭层面上受父权制社会男尊女卑的传统习俗以及父亲重男轻女思想倾向的影响,安然在家庭之中仍然处于边缘地位。这种边缘地位可以用图3形象地表示。安然处在圆与圆之间所围成的狭缝地带挣扎求生。

图3 安然在家中的角色和地位

通过安然的回忆可知,“父亲”角色在她成长过程中是一种缺失的存在。这种缺失表现在父亲通过想要儿子传宗接代的方式隐性地表述对安然女性身份的不认同。父亲寄希望于让安然伪装残疾的身份获得二胎的生育指标,形式上将健全的女儿贴上不健全的标签,也意味着父亲认为只有女儿的家庭并不完整。这种缺失也同样表现在安然梦中溺水时,父亲作为冷漠的旁观者出现在岸边,岿然不动。安然的溺水之梦显然是父亲在其成长过程缺失的绝佳隐喻。这导致在安然的心灵深处和现实生活中与家庭的割裂和诀别。这种缺失在父亲在世时已然形成,在父母因车祸去世时则变成了物理意义上的消亡,同时在安然与弟弟共同的生活中却仍在延续。父权的匮乏又以另外一种形式在场。

此外,影片试图通过安然是否送养弟弟的内心纠葛来讲述处在男权社会之下传统重男轻女的社会伦理中被家庭边缘化的女性成员的主体性觉醒。从形式上看这种逻辑似是成立的,即父亲角色的心理缺失变成了一种无法挽回的物理意义上的消亡。这种消亡导致原本形式上存在的父权转而由女儿安然继承,将安然在家庭的边缘地位重置为中心。安然成为一个由姐姐和弟弟组成的非传统或者说非自然家庭的实际掌控者。安然除了姐姐的身份之外,还需要扮演父亲或母亲的角色。未成年的弟弟需要安然的扶养才能得以成长,或者说在这个特殊家庭之中男性需要依赖女性才能生存,弟弟的未来走向将由安然直接决定。然而对待工作尽心尽力,对待病人尽职尽责的安然,对待父母却并不顺从。是继承父系的律法,还是实现男权社会中女性的自我价值取决于安然的个人抉择。但实际上父权社会塑造的男权话语仍然渗透在女性的价值观念之中。

安然的矛盾性在于,她与父母关系并不和睦,但又迫切希望通过自己的努力和自立获得父母的认可。这种认可不仅是孩子从成长趋于成熟进而迫切希望获得父母对其成人身份的肯定,还是一种女性对于父权的回归。这种回归将安然依然置于家庭和男权社会的边缘地位,使安然处于父权与女性主义、理性与感性相互纠缠的争论旋涡。选择扶养弟弟,是沿袭父权社会对于女性的传统定位;选择考研实现“独立”女性的人生价值,仍然是父权社会中适者生存的男权话语变种,是更高程度地对父权社会规则的认同。

影片中演绎传统女性角色的姑姑与安然形成了某种对照和互文。姑姑的一生奉献、牺牲、无我,既操持家业,提携弟弟,又照顾老小,是男权社会中安抚男性阉割焦虑的女性形象。这使得安然对弟弟的扶养在不同的语境中走向了复杂与多义。导演通过弟弟送养与否将观众带入到安然身处道德、责任与自我价值相冲突的生活境遇当中。父母之情被重男轻女的社会传统撕裂和遮蔽之下,安然如何能够与仅有数面之缘的弟弟重建亲情?安然是充满矛盾的,安然对职业有敬畏感,遵守职业道德,但是安然起初对成为遗孤的弟弟并没有丝毫的同情、关怀和怜悯。正如弗洛伊德所批判的,女人之所以“显得比男人缺少正义感,在生活的紧要关头上很难沉着提出办法,因为她们的判断更多的时候是受其爱与恨的情感所影响”。不被父母所认可的安然似乎有太多的理由斩断与弟弟的羁绊。最初,安然执意要将弟弟送给他人抚养,实际上是要斩断与弟弟的人伦关系,从而避免承认姐姐的身份和承担姐姐的责任。最后,安然通过与弟弟的朝夕相处,重建情感羁绊,完成了自身的成长和道德层面的蜕变。应当指出,父母传宗接代的观念是传统社会伦理建构的结果,但弟弟只是这种建构结果的被动承载者。恩格斯曾说,“父亲、子女、兄弟、姊妹等称谓,并不是简单的荣誉称号,而是一种负有完全确定的、异常郑重的相互义务的称呼,这些义务的总和便构成这些民族的社会制度的实质部分”。当父母过世以后,选择扶养弟弟是作为姐姐在道德本分层面存在的义务。这种“应然”无关安然的性别特征,也无关于安然作为一个具有自由意志的道德主体的个人选择。因为姐姐和弟弟的身份是先在的,是一种基于血缘共同体的非理性的人伦关系,是二人无法选择的宿命和先天的关系。可以确定的是,扶养弟弟并不直接等于继承父系的律法,也不直接等于因循传统道德伦理,与安然追求的自我实现并无矛盾冲突。对于安然来说,这种选择更多的是一种“想象中社会的我”与因父母过世导致家庭成员权利与义务重构之后的“现实中家庭的我”之间的矛盾冲突。这种认识的错位也是导致本片争论的重要原因之一。

三、传统社会伦理与现代女性意识冲突

随着社会制度的不断进步和多种文化思潮的兴起,女性意识逐渐觉醒,肇始于西方的女性运动随之轰轰烈烈地展开。19世纪下半叶以来爆发了三次女性运动。第一次女性主义运动围绕着女性的选举权、教育权和就业权展开;第二次女性主义运动致力于消除两性差距、追求男女的社会平等;第三次女性主义运动最早兴起于美国,持续到现在,并仍在发展变化。与第二次女性运动不同,第三次女性主义运动从解构主义理论出发,超越了非此即彼的二元论。不再追求同一性,而是承认差异性,认同男性与女性的性别差异,也认同女性群体内部的多样性和个体差异,并基于“边缘即中心”的解构主义理论观点,将女性看作是处在连接多个对立矛盾边缘的纽带,并将女性带入到政治中心。这些女性主义运动混杂着诸多文化思潮形成了诸多流派。如女性主义的最初形式自由主义女性主义,提出基于政治层面两性关系的社会性别概念的激进主义女性主义,提出女性社会地位取决于特定历史阶段生产方式的马克思主义女性主义,以及在此基础上进一步探讨阶级压迫和性别压迫的社会主义女性主义。随后女性主义在后现代主义的批判和颠覆的语境之下又进一步衍生出后现代女性主义、生态女性主义、黑人女性主义、女同性恋女性主义等诸多流派。尽管这些女性主义流派关注的主张和侧重点各不相同,但从男女平等和性别差异的角度来看大致可以归为四大类,即自由主义女性主义主张男女相同和男女平等,马克思主义女性主义主张男女相异和男女平等,激进主义女性主义主张男女相异且女尊男卑,后现代女性主义主张男女混合且模糊男女界限。

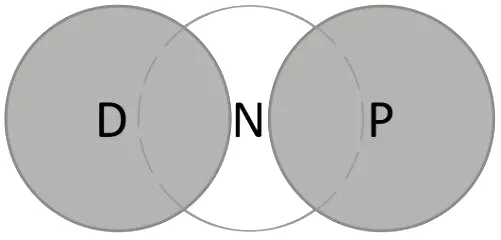

五四运动以后,中国妇女解放运动的思潮兴起。五四运动之前的社会传统中,为了维护男权社会的统治,传统社会伦理在突出男性性格特质、拔高男性社会地位的同时,以男性道德规范为中心对女性的纲常名教进行询唤。对女性的禁锢、压制和歧视从惯常的“夫为妻纲”“男尊女卑”“三从四德”“唯女子和小人难养也”以及“饿死事小,失节事大”“不孝有三,无后为大”等俗语的表述中就可见一斑。新中国成立后,切实实现了妇女解放和男女平权,从法律上保障了妇女的合法权益。20世纪80年代,西方女性主义思潮传入中国,中国女性主义逐渐兴起。但正如希尔顿所说,人总是生活在过去的事物之中,跳不出传统的掌心。传统社会伦理的重男轻女情结和将女性的私人领域局限于家庭角色的询唤依然存在。同时,受传统社会伦理的影响,女性的公共领域也受到诸多限制。图4形象地展示了安然在职场公共领域所处的边缘状态。

图4 安然在公共领域的边缘状态

女性在就业的时候,阻碍的力量不仅来自社会对女性的性别歧视,而且来自家庭自身对男女定位的惯常理解。尽管女性可以通过自己的努力,凭借自己的能力获得同男性一样的工作权利和工作机遇,但是因为父亲对女儿的传统定位,导致安然最终与心怡的医生职业擦肩而过,折射出了原生家庭对女性成长和自我价值实现的牵绊和阻碍。安然的父亲认为医生是适合男性的职业和话语空间,而护士是对女性职业的传统定位。安然的家庭角色和社会角色同样处于边缘状态,因此对未来的深刻期盼恰恰就意味着对现实的不满。为了追寻理想,女性意识觉醒的安然选择了对家庭和社会阶层的反抗。安然在独立之后,脱离了家庭,通过打工的方式支付自己求学的费用,这是她对家庭的对抗方式;安然在职场并不受人尊重,她选择辞掉工作通过继续考研改变自己的命运,这是她与职场的对抗方式;安然固守职业道德,用尽全力劝说转院待产的孕妇保大弃小,进而与孕妇的家人发生争执和冲突,这是她与社会传统伦理的对抗方式;安然因为男友的软弱,选择结束五年的恋情,这是她与社会上妥协婚姻的对抗方式;安然试图送养弟弟,这是与男权社会赋予女性的所指符号进行对抗的方式。但也正因为这种对抗的持续存在,“安然”们所呼唤的男女平等在当下的社会仍然是一种奢望。

在现代及后现代语境之下,社会伦理已经发生了深刻的变化。安然的主体性选择,完成了女性自我的主体性书写,历史地展现了中国女性社会地位的变迁,并深刻地反映这种变化之下的伦理关系。安然用尚不成熟的个体觉醒的绵薄之力与五千年来社会传统伦理的巨大惯性相互冲撞的结果是显而易见的。但当这种星星之火逐渐汇成燎原之势,必将影响和裹挟着越来越多的女性个体形成与社会传统伦理中存在的女性枷锁相抗衡的滚滚洪流。

四、虚假的二元独立与男权话语

近年来,网络上张扬的“女拳主义”引起了热议,《我的姐姐》的编剧和主创也是明显地嗅了这种敏锐的性别对立并将其戏剧化的应用在影片的男性与女性的角色设定之上。《我的姐姐》展现了在传统社会伦理和男权社会中处在“第二性”地位的女性角色的特定叙事视角,将观众带入到安然身处道德、责任与自我价值相互冲突的现代社会的矛盾生活境遇当中,并对观众提出了“为什么会这样”和“应该怎么做”的问题。影片通过身为女性的安然的选择和抗争,描写了在家庭层面、社会职业层面和传统社会伦理层面不受认可的安然对弟弟的复杂情感和在男权社会中拼搏向上、执着于实现自我价值的女性特有的生活体验。通过对电影叙事的介入,主创人员将故事的讲述定格在姐姐决定签字送养弟弟的关键时刻,在形式上将姐姐个人如何选择进行了社会意义上的升华,并将传统社会伦理对女性的道德询唤与现代女性的个体意识觉醒的现实矛盾抛给了观众。在一定程度上,将社会大众默认的传统社会伦理的男尊女卑、重男轻女的集体无意识戏剧化地呈现在观众面前,并通过与故事原型的互文关系,隐性地表达了主创人员的创作立场。

影片通过虚假的二元对立——个体/家庭,男性/女性,姐姐/弟弟,传统女性形象/现代女性形象,真正的女性形象(母亲)/潜在的女性形象(少女),女性特质/中性形象等——和男性话语,依据男权社会中依据男性特质确定的社会成规,询唤女性的自我实现。正如戴锦华所说,这类影片“常以一个不‘规范’的、反秩序的女性形象、女性故事始,以一个经典的、规范的情境为结局。于是,这些影片与其说表现了一种反叛或异己的立场,不如说是一种自觉的归顺与臣服,一种由女性表达的、男权文化的规范力”。

影片通过姐姐安然是否送养弟弟的内心纠葛来讲述男权社会之下传统重男轻女的社会伦理中被家庭边缘化的女性成员主体性的觉醒。女性脱离了依附男性的他者形象,依靠自己的选择和努力对自己的人生有了话语权、选择权和主动权。对亲情和爱情的消解,对未来生活的展望和大城市的想象也体现了女性致力于实现自我价值的独立意识觉醒。同时,以中性形象示人的安然也显露出社会对女性的认同与安然的自我认同存在偏差。影片的最后,安然奉献了在片中最灿烂的笑容和最真诚的眼泪,姐姐的身份唤醒了安然沉睡的女性意识。尽管结局是开放的,但仍然迎合了社会对女性印象的刻板想象。雨中撑伞的安然在父母的坟墓前低声倾诉袒露了内心最真实的想法——试图通过考研改变自己平凡的命运,获得父母的认可。可见,安然的觉醒并非女性自我意识的觉醒,仍然是按照父系社会所建构的成功标准去衡量自己,并非真正地顺从内心以及专注于自己的成长。这种内心的真实指向暴露了女性无意识地对男权社会的依照和遵从,是对父权制的回归,是一种逃脱的落网。安然在某种程度上尚未成为一名真正的女性,她并没有真正地体会到妻子、母亲身份的真正含义。从这种意义上来说,当下社会对女性成为女性之前的训诫和枷锁依然沉重得无以复加。同样,这也意味着影片所遮蔽的东西比所要揭示的东西更多。女性仍在男性的围城之中。