人工智能“虚拟角色”的美学研究

2021-11-02刘庆科

刘庆科 薛 峰

(1.西华大学美术与设计学院,四川 成都 610039;2.南京艺术学院传媒学院,江苏 南京 210023;3.新纪元大学学院,马来西亚 吉隆坡 43000)

前 言

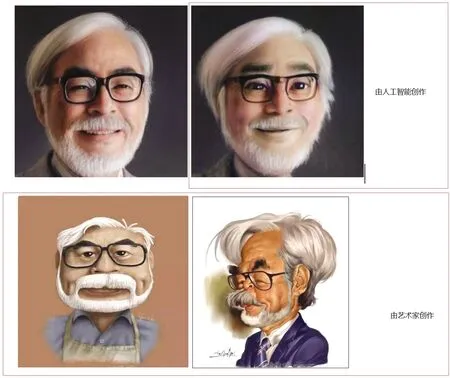

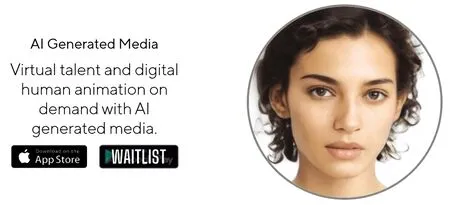

也许我们每个人心中都有一个幻想的角色,甚至幻想自己生活在虚拟世界当中,有着无限的生命与永葆青春的容颜。然而,这种幻想也许只能存在于照片当中,是日本50多岁的Hello Kitty,依旧粉色如漾;美国迪斯尼20世纪30年代创作的米奇老鼠,更是百年模样不变。这一直是我们心目当中不变的幻想,更是一种不老长生的奢望。随着科技不断发展,我们经常会看到生活当中的一些虚拟角色,比如,媒体的虚拟偶像、银行的虚拟导航服务员,以及其他的一些智能服务设备。这虚拟角色已经成为我们生活当中不可或缺的一部分。当打开网站看到宫崎骏先生变成了非常可爱的动漫形象,这让人产生非常幽默和欢快的心情。然而这个形象是由一款名叫Toonify Yourself软件创作而成,该软件通过人工智能技术将现实的人物转换成可爱的动漫形象(如图1)。在笔者看来,与传统漫画对比虽然这些形象还存在一些不足,但是从整体上来看已经非常接近于传统的动漫造型的审美特征,几乎可以做到以假乱真。其实这项技术是基于人工智能深度学习生成的图形图像。它通过对某种风格化的学习,能够产生用于特定风格类型转换的艺术作品,例如水墨画创作、油画创作等。笔者也曾与他人合作尝试过特定风格的创作。在人工智能所运用到的不同类型当中,所表现出许多不同的问题,在此我们重点将讨论视角放在虚拟角色。就目前所能遇见的“虚拟人”而言,大致可以分为虚拟人、虚拟动物以及虚拟动漫角色等“虚拟角色”。国际上很多研究已经步入其中,例如Artbreeder(如图2)、GENERATED PHOTOS等;我国已经有多家企业步入该行业当中,比如百度AI、腾讯云AI、科大讯飞、网易伏羲工作室、阿里巴巴鹿班等,他们都有自己较为骄傲的深度学习技术、神经网络技术。

图1 人工智能和艺术家漫画像

图2 Artbreeder作品分析

“虚拟角色”产生的根源之一是基于生活臆想的精神产物。我们始终想塑造一个在我们精神世界当中的虚拟角色,我们幻想着奇迹的出现,幻想着自己心中的角色出现。当然企业也同样会运用这样的虚拟角色来进行企业形象宣传,比如说阿里巴巴的猫、京东的小狗、苏宁易购的狮子以及蚂蚁金融的蚂蚁等。这样的角色之所以生活在我们的脑海当中,是一种臆想的物化,需要消耗大量的人力物力创造更多的符合该角色的趣味性的动作以及丰富的故事情节,以此来完善该角色的性格,让它生活在我们的脑海当中。然而,这是繁重的脑力劳动和体力劳动的成果,是一项重复性较强的工作,这也是动漫角色发展的第一阶段。随着动作捕捉等一些技术的产生,虚拟角色进入了第二个发展阶段,也是当下较为主流的虚拟角色发展的现状。该阶段需要运用动作捕捉技术,将真实人的表演通过数据定位与绑定,将数据传输到需要表演的角色当中,以此来实现对于虚拟角色的控制(如图3)。该技术较之前的传统动漫制作确实大大节省了不少的人力物力,较快地实现了对于虚拟角色的有效控制,但是也同样存在着一些弊端。举例来说,虚拟角色的驱动取决于该角色背后的人的表演,从而它也受到人的表演限制。如果是动物的表演,那就需要人来进行模拟动物的行走(如图4)以及其他的一些状态。然而,对于这些动物的模拟,只局限在一些形态上与结构相似的动作模仿,很难做到精确的表演。

图3 魔珐科技创作的虚拟数字人

图4 霍比特人动作捕捉

一、人工智能“虚拟角色”的分类

随着人工智能技术的不断发展,对于虚拟角色的模拟以及动画控制产生了大的飞跃。通过人工智能技术可以实现对于虚拟角色深度的控制,基于深度学习(如图5)和即时的数据更新虚拟角色可以根据人的动作进行实时判断,并且做出相应反馈。总体来说,虚拟角色大致可以分为以下几类。

图5 深度学习模型示意图

(一)“虚到实”角色

“虚到实”的虚拟角色不仅是将原本不存在的角色创造出来,并且还使其外形与性格都无限接近于真实角色。例如GENERATED PHOTOS。它们通过分析现有的照片,创作出一种人工智能算法,用这种算法创造了数十万个世界上并不存在的人(如图6)。通过这个案例,我们能够看到它们所创作出的虚拟的人物细节十分明显。这些虚拟角色都有十分高的像素质量。每一个细节包括毛孔、头发以及眼睛都无比接近真人。如果不加以说明和特别指出,你很难区别其到底是真人还是人工智能创作出来的虚拟角色。除此之外,这个网站还为每一个消费者提供一个非常广泛的使用空间,你可以对它里边的很多元素进行DIY。比如,你可以非常轻松地自由定义虚拟角色的性别、种族以及眼睛眉毛等基本细节特征。这一系列的操作就像美颜相机一样非常方便快捷。如果你是一个资深的程序员,该网提供的可编程的API接口,可以对这些内容进行深入的再造。

图6 GENERATED PHOTOS生产的虚拟人

当然我们觉得静态的照片其实还是不够真实,不够满足我们生活,对于人物形象的塑造,总是要让他还原到真实的动态的生活当中。Rosebud是由Berkeley博士和朋友们创建。它是一个可以迅速终结现在媒体创作的人工智能动态视频网站(如图7)。该网站在创作虚拟影像图像时,操作步骤极为简单,大致可以从三个步骤来进行创作。第1步上传图像,第2步是通过文字、语音或者视频进行动作驱动动画,第3步就可以将视频进行导出,操作步骤极为简单。Berkeley博士和他的朋友们还设想在未来的5年时间,能够将他们的影像创作全部完成,构建一个好莱坞的梦想平台。他们的驱动目前的主流技术包括人脸X射线(Face X-ray)检测、背景差异检测(Background Difference)、情绪识别网络(Emotion Recognition Network)检测,以及生物学信号(Biological Signals)检测,最高识别率可达到99%以上。同样的问题比如说他同时要求我们。首先我们开始的姿态要和图片当中的面部以及姿态要相似,其次,还要求对于人物的脸部位置有特殊的规定,不能够做到随心所欲,限制较为苛刻。

图7 Rosebud网站动态界面截图

(二)“虚到虚”角色

“虚到虚”的虚拟角色是一种创造处出来就不存在的虚拟形象,例如妖魔鬼怪之类,也可以偏向于卡通形式的虚拟角色,或者其他的不存在于真实世界当中的角色等。这类角色可能更加地倾向于人的臆想状态,并不真实存在于人的生活之中。我们可以通过该角色任意发挥我们的想象去创造该角色,并且让它生活在一个虚拟的世界当中。人工智能技术的特点是该角色可以不断进行深入的学习,具有无时差的交互性。

(三)“实到虚”角色

“实到虚”的虚拟角色是将真实角色虚假化。人们常常会通过各种技术对代表性人物进行怀念,作者通过百度网络检索,初步调查发现大量的关于对于已故人士怀念的案例,现实生活当中常见的蜡像馆、纪念馆也是一种纪念。数字化时代,人们将万物数字化似乎成为一种趋势。例如,对于著名歌手邓丽君以及其他名人的数字化展示。

(四)“实到实”角色

“实到实”是实体机器人,是能够真实存在于我们生活当中的一种物理存在,是通过人工智能技术将实体变成具有智能的实体。现在我们还处在弱人工智能时代,但是未来人工智能机器人的存在也许是我们将来面对的一个重要的生活陪伴。最具代表性的索菲亚(Sophia)就是一个很好的案例,这款机器人是由汉森(Hanson)公司研发而成。这款机器人采用仿真设计,走在了人类对于真正仿真机器人的技术的前列。这款机器人可以通过简单的语言进行对话,并且做出相应的面部表情动作。但是,该机器人实际的外表和真人差距较大,反应也明显较为迟钝,信息反馈错误也较多,总体上还处于人工智能初期的产品。

也许能够被我们人类所接受的生活当中的机器人,应该具有更强的仿生性,甚至具备特定的思考能力和某种感情。目前我们也只能在电影艺术作品当中看到这样的理想状态。例如,著名导演史蒂文·斯皮尔伯格的电影《人工智能(AI)》就谈到了关于人工智能未来生活的观察以及哲学思想,讨论了关于人和人工智能之间的相互关系。也许是人工智能教育理想的人类生活状态,在其中融入了大量人类关于未来生活的向往。在这部电影当中讲述了一个小孩机器人产品作为人类情感的一种寄托,取代人类感情。

二、人工智能“虚拟角色”的特点

(一)智能性

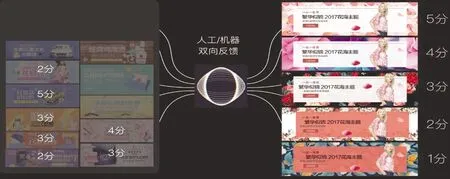

虚拟角色最大的特点是拥有制动性。我们以往一直想创造一个能够与我们互动的虚拟角色,这种犹如上帝赋予人类智慧一般的感觉。在传统平面绘画时代,我们通过平面、动画、影像创造一些不存在的或者希望记录的角色形象。我们创造的角色是一个虚假的,一个受到二维平面限制的三维虚假形象。哪怕我们采用的是透视技术,但是形式没有办法突破。随着三维技术不断发展,我们可以创造出较为逼真的虚拟角色。从叙事角度来看,总体还是一种被动地单线式的诉说,受众并没有机会跟该角色进行互动性的交流。该单线式的被动的意思是受众只能够被倾听,只能够去被动的接受画面灌输给我们的一些内容。人工智能“虚拟角色”的智能性特点是可以同特定的受众进行深入的交流,并且此虚拟系统经过不断的学习和优化更加智能化,逐渐地去适应某类或某个受众群体。比如,阿里巴巴鹿班系统,虽然这个系统不具备人的外形,但它已经具备设计的智能化底层逻辑功能。外形也仅仅作为人工智能和人类交互的UI设计界面,完全可以将鹿班系统换成一个虚拟形象或者虚拟人物,因为它已经具备了虚拟角色的特点。这个系统可以通过自我人工智能算法进行自我迭代和做调整(如图8),达到人工智能设计的双向反馈。该系统设计者的口号为“让设计更美好”。

图8 鹿班系统评估反馈示意图(7)图片来源:邱陆陆.专访|阿里巴巴「鹿班」算法技术负责人星瞳:用可控视觉生成引擎完成智能设计[EB/OL].新华网,(2018-05-04)[2021-05-08].https://www.sohu.com/a/230390922_129720.

(二)个性化

目前的人工智能技术是在一定特定任务下进行编程的,例如针对某些艺术风格的创作,系统需要针对特定的艺术作品进行深度的学习,然后针对这样作品进行优化,甚至需要进行算法的优化,但是还不能达到“一通百通”,不具备普遍性。一个艺术作品产生是离不开创作者、受众和传播途径三要素的,并且这个过程会随着艺术情感的交流,也许会逐渐形成一个较为封闭的循环。创作者希望自己的作品更能够被受众所接受,然而当这个传播途径采用单线式诉说的时候,受众只愿意接受他们价值观所认同的艺术作品。举例来说,这个过程就如同在20世纪七八十年代的中国,电视机作为奢侈品刚刚出现在部分家庭,黑白电视机和单一频道成为标配。受众在家里只能收看单一频道的电视,只能够被动地去接受视频当中所传递的内容。随着电视机普及,内容的丰富,在这个时候受众接受范围从单一频道变成多个频道,可以随意进行选择,在某种程度上满足了人们对于新内容的需求。现在,人工智能技术的产生,智能电视系统还会根据你的选择习惯进行选择和判断,逐渐增加个人的定制需求,主动推送你观看的内容。这种主动推送的情况同样存在于浏览网页的时候、网络购物的时候。

在人工智能时代,艺术的传播会形成一个较为良好的闭环传播过程。受众可以根据自己的喜好选择自己的观看内容,智能技术根据用户的习惯来传递艺术作品。当创作者通过人工智能系统进行艺术创作的时候,系统会根据创作者的需求主动进行风格化的学习。在这个过程当中,如果加之人为的修正风格,那这个系统会变得更加个性化。也许在不久的未来,人工智能辅助创作者进行艺术创作会变得较为普遍,释放创作者枯燥的脑力劳动。

在人工智能协助艺术创作的过程中,计算机程序的参与成为最大亮点。未来的艺术创作可能处于工具的智能化与作者的科技化,首先,创作人要读懂人工智能,善于去理解计算机的逻辑思维,读懂计算机在想什么;其次,创作者要拥有计算机编程的语言技能,也许未来人工智能创和者是科学家和艺术家的融合体。试想在学科融合交叉的文艺复兴时期,达·芬奇何曾不是这样的人呢?现在的我们何尝不是逐步轮回到了学科融合交叉时期?

(三)短周期

艺术之存在是因艺术的传播。一个艺术的产生需要创作者的阐释和受众的解读。这个过程从创作者的构思、创作再到艺术的传播,接着到受众的解读,最后到创作者接受反馈,这整个过程都是需要时间的。从传统艺术来讲,像达·芬奇作品《蒙娜丽莎》,它是一个静态的作品,然而随着时间的发展,对于该作品的解读已超数千万。这件作品也因在被不同的受众深入解读,所以在人们的思想和生活当中留下了深深的烙印。人们对于动漫艺术的认同以及解读,就是对于动漫作品身份的认同,因此就形成了动漫IP的概念。动漫是一个劳动密集型的艺术生产,这个过程当中是需要大量的人力物力进行创作,更需要无数的青少年作为文化解读的群体。像美国好莱坞经典的动画电影从运作之初到制作完成可能需要四五年时间,在这个过程当中,需要上百人的团队进行动画制作。然而随着现在经济的快速发展,人们已经不再适用于“慢速度”。人们更希望在短时间内享受强烈的试听冲击。因此也只有源源不断的新作才能在动漫作品和受众之间建立起更加紧密的联系,增加黏稠度。这种现象在优酷、爱奇艺、哔哩哔哩这样的动漫平台当中早已成为商家赚钱的必要手段。商家会定期进行更新,会定期和受众进行互动,在这个当中是需要大量的制作成本,是需要重复性的人工劳动。由于人工智能技术进入到动漫创作当中,优化了许多动画创作的步骤,甚至在理论研究当中,中国早已经出现了能够从剧本直接生成动画的制作系统,今年国内相关媒体对美国迪士尼研发人工智能动画创作的研究进行了详细报道。人工智能动画在未来将会大大缩短动画创作的周期,也就是说我们在重塑一个IP形象的时候过程会再一次缩短。

三、人工智能“虚拟角色”面临的一些问题

(一)美学问题

王朝闻先生认为“美学的研究对象,包括客观世界的美和人对客观世界的美的反映的全部领域,他把艺术作为审美意识的集中表现来研究其本质和一般规律”。根据美学的定义,人工智能艺术是人类客观世界活动的产物之一,同样也应该作为美学研究的对象。然而在人工智能艺术当中关于审美的元素发生了不同程度的变化。例如创作主体的变化。艺术创作过程的变化以及审美客体的变化,都是在艺术美学当中所表现出的突出问题。

1.创作主体模糊

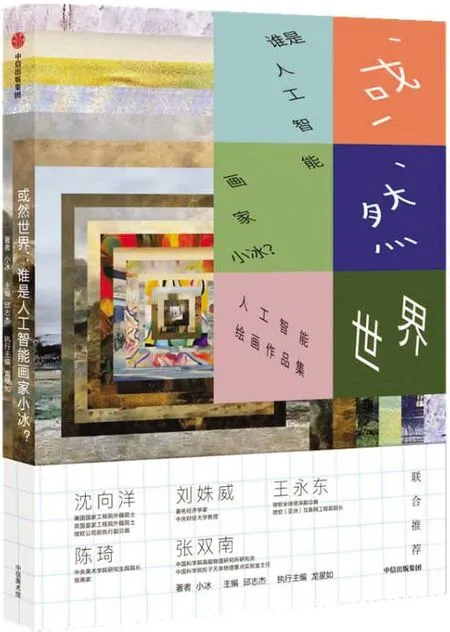

传统艺术之中我们能够看到非常明确的创作主体,例如油画《星空》的作者是凡·高、《大红灯笼高高挂》的导演是张艺谋,它们都有非常明确的创作主体对象。但人工智能虚拟角色的创造过程当中它的主体以及创作目的是模糊的。我们很难给一个人工智能艺术作品一个明确的定义,该作品是人创作的艺术还是机器创作的艺术,很难去界定它存在的价值及所有权。例如有微软公司开发的小冰系统,它不但能够自己创作诗歌,还能够进行绘画创作。最近的了一本绘画作品《或然世界:谁是人工智能画家小冰?》,著者是小冰(如图9)。这不仅让我们反思:它的作者真是小冰吗?也许是程序员或者更大的功劳应该归功于它的大数据。

图9 《或然世界:谁是人工智能画家小冰?》(著者:小冰)

2.审美主体缺失

在艺术创作过程当中,人工智能艺术已经不同于传统艺术创作过程当中包括的“生活体验、艺术构思和意象物化的三个阶段”。在人工智能艺术的创作当中,生活体验和艺术构想被压缩在了程序算法的“黑匣子”当中,我们很难直接去碰触到它的存在,只有通过人工智能艺术的作品产生之后,进一步反推人工智能的逻辑思维。用人工智能来创作艺术,这个产生整个过程似乎只需要输入指令然后就直接到艺术作品的物化两个阶段。

审美主体的缺失也是人工智能标志性的代表。例如,鹿班这个人工智能系统可以自动进行艺术作品设计,并且有很强的判断意识,能够进行不断的艺术作品迭代,通过自我迭代来进行自我学习和调整,最终达到计算机所认为的审美标准。然而在这个创作的过程当中并没有明确的人的概念存在。除了在开始的时候,人类给了他一个明确的指令和部分素材之外,其余的全部都由计算机来进行创作产生。在传统创作当中,审美主体会根据自我的意识判断进行作品的修改。然而由于审美主体的缺失,导致人们对人工智能艺术产生了一种畏惧和迷茫的心态。

在传统美学研究的基础之上需要创作主体、审美过程以及审美对象,但是由于人工智能的产生将这些界限进行了模糊。传统美的颠覆,当然将有新的美产生,迎来新的美学的变革。美无论是人造美的还是客观自然美,“美”的目的是为人服务。因此不管是人工智能所创作出来的美还是传统艺术所创造的美,其目的没有发生变化,也就是说“人”的因素并没有发生变化。当然我们不能说在未来的某些时候,也许机器同样对于“美”有识别的功能,那也许将是人类在审美当中的“死亡”。但是在目前我们人类能够所预测到的这样的弱人工智能时代,“人”是不可或缺的。

(二)社会问题

除此之外,人工智能还面临着一些社会性问题。比如,人工智能算法一直处于黑匣子状态,在通过人工智能运算的艺术作品的过程中,甚至就连开发者自己都没有办法预测最后计算机会创作出什么样的作品,只能通过作品本身去猜测计算机的逻辑思维。人们可能会用到人工智能虚拟人进行某项犯罪活动,有人甚至可以利用虚拟人成功破解人脸识别功能,在数字管理上存在较大的漏洞。除此之外,随着虚拟内容的丰富,人们可能会沉溺在与虚拟世界交往的过程中,而忽视现实生活的感受,产生严重的伦理道德问题。

总体而言,人工智能虚拟角色作为人类艺术美学和科技技术的集大成之所在,较好地推动了人类生产力的发展,有效地扩展了人类对于数字工业的需求。并且在虚拟角色成长的过程当中,依旧存在着许多有待于我们去解决的美学问题以及社会性问题。